词音变化与构式省缩——禁止词“别”的产生路径补说

http://www.newdu.com 2025/12/19 12:12:02 《中国语文》 杨永龙 参加讨论

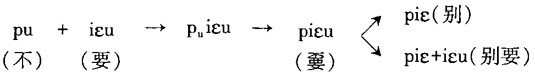

Sound Change and Construction Clipping:On the Negative Imperative "bie(别)" and Its Development Pathway 作 者:杨永龙 作者简介:杨永龙,中国社会科学院语言研究所。 原发信息:《中国语文》(京)2017年第20176期 内容提要:“别”是明清以来北方汉语中常见的表禁止的否定副词。对“别”的来源和产生途径以往有多种看法,本文在前人研究基础上,通过综合考察历史语料和语音变化,尝试提出一种新的补充性解释,认为“别”的产生途径可能是“不要”变音为“别要”,然后省缩为“别”。其完整过程经历三个阶段:(1)词汇化:从“不”“要”连用,词汇化为表禁止的“不要”;(Ⅱ)词音变化:“不要”变读为“别要”(“别-”是“不-”的变音);(Ⅲ)省缩:“别要”省缩为“别”。 关 键 词:禁止副词/别/不要/词音变化/构式省缩 标题注释:【基金项目】本文受国家社科基金重大项目“多卷本断代汉语语法史研究”(14ZDB092)资助。 1.前贤研究述评 “别”是北方汉语重要的表示禁止的否定副词,大约出现于明代。那么,“别”的来源是什么?怎么产生的?对此汉语学界一直都很关注,许多名家宿儒曾提出自己的看法,概括起来有如下六种:其一,“不要”合音说(吕叔湘,1944/1951:280;高名凯,1948:646;江蓝生,1991;冯春田、王群,2006)。其二,指别代词引申说(太田辰夫,1958/2003:279)。其三,蒙古语借词说(卜师霞,2002)。其四,“不必”合音说(李焱、孟繁杰,2007)。其五,源于否定副词“别”(钟兆华,2011:48)。其六,源于“弗”“勿”(蒋冀骋,2016)。 “不要”合音说目前影响最大。这种看法可以追溯到1933年出版的《沧县志》的“合声之转”:“‘别’即‘不要’二字合声之转。‘不要’合读为‘包’,‘包’之入声为‘别’。”(转引自江蓝生,1991)能把“别”的来源与“不要”联系起来,当时是难能可贵的,但是“包”怎么转为入声的,《沧县志》语焉不详。吕叔湘《中国文法要略》(中卷)明确指出:“‘不要’一词用久了已经失去了原义,干脆成了禁止词。到了‘不要’二字合音成‘别’(北平)的时期,那就和‘休’‘莫’等单词没有什么两样了。”(吕叔湘,1944/1951:280)高名凯(1948:646)也明确指出“‘别’就是‘不要’的合音,所谓长言短言之别。长言之为‘不要’,短言之为‘别’”。王力(1947/1954:315-316)对合音说提出怀疑:“普通总以为‘别’是‘不要’的合音,但这是很难解释的,因为‘不’和‘要’的合音该是biao,不该是bie。所以‘别’的来源还是尚待考证的。”王先生在注中说:“苏州话的‘覅’(fiao)才真的是‘勿要’的合音。” 江蓝生(1991)通过古代文献的梳理、现代方言的验证,对“不要”合音为“别”的过程进行了深入细致的考察。江先生指出:“从pu+iεu到piεu是第一变化;piεu在快读时韵尾-u变得很弱,以至于脱落,于是又从piεu→pie,这是第二变化。”江先生通过大量文献的考察观察到,“别”最早见于元曲,明代《金瓶梅》和清初《醒世姻缘传》大量出现,但是《金瓶梅》中“别”仅两见,而“别要”三十一例,《醒世姻缘传》中“别”例渐多但仍然是“别要”更常见,到了清中叶以后“别”单用占优势。对于早期“别要”多于“别”的现象,江先生的解释是:“‘别要’很可能是在‘不要’合音发生第一变化(piεu)之后继而发生的另一种第二变化,即(1)piεu脱落韵尾变为pie;(2)piεu被重新分解组合为piε+iεu。”即:  无论对语言事实的挖掘还是对演变过程的解释,江先生的研究都大大推进了一步。冯春田、王群(2006)在此基础上把表示揣测的“别要”“别要是”“别是”以及连词性的“别要说”“别说”联系起来,注意到它们都跟“不要”有语源关系,从而进一步证实“别”确实与“不要”有关。在音变分析上冯先生等与江先生的分析一脉相承,认为:“别”是“不要”的不完全合音式,“别要”则是前一音节混成后、原式下字音仍然复原的新旧嫁接形式。 虽然合音说要克服两个障碍,其一是“不要”合音与“别”韵尾差别大,其二是“别”产生的早期“别要”多见,“别”少见,后来“别”才越来越多并逐渐取代“别要”,但是不可否认,到目前为止,合音说的论证最为充分,也与当时的语言事实最为契合。其他五种看法多有疑问,或有待进一步论证。首先看指别代词引申说,太田辰夫(1958/2003:279)说:“有人认为它是‘不要’的简缩形式,但这是不正确的。它也可以说成‘别要’,恐怕是从本来意义的‘别(另外)’引申而来,成为委婉的禁止意义。”但是从“另外”意义的指别词到禁止词中间有较大距离,其间的过程既要有语料支撑也要有充分的论证。再看蒙古语借词说,卜师霞(2002)认为:蒙古语中表示禁止用bitgi,与汉语的“别”读音相近,“‘别’极有可能是来源于蒙古语的借词”。但是《元朝秘史》反映的中古蒙古语禁止词是用汉字“不”音译,用“休”意译,现代蒙古语的禁止词仍然还用buu,现代达斡尔语的禁止词也是buu①;而且在元明时期的《元典章》、元代白话碑、《元朝秘史》等受到阿尔泰语影响的文献中都没有见到禁止词“别”。李焱、孟繁杰(2007)提出“别”是“不必”的合音,但是在“别”产生的时代,“不必”表示禁止的使用频率不高。钟兆华(2011:48)认为“别”很早就用作否定词,相当于“不”“没”,由此生发出禁止语气。但是例证颇有疑问,如所举最早的否定例《抱朴子·内篇》:“其受命不应仙者,虽日见仙人成群在世,犹必谓彼自异种人,天下别有此物。”其中的“别”并不能排除“另外”的意思。蒋冀骋(2016)认为“别”来源于“勿”,同时注意到章太炎《新方言》已指出“别”来自“弗”。“别”与“勿”语法功能相同,语音上也有关系,但是“别”主要用于明清以后的北方甚至北京口语,与“勿”在时间和地域上都有不少距离。 如此看来,“别”的来源和产生途径还可以进一步讨论。本文将在前贤研究基础上,尤其是江蓝生(1991)的基础上,通过综合考察历史语言材料和语音变化,略加修补,尝试提出新的解释。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:论近代日语口语中的程度副词文体特征

- 下一篇:从词汇学的体系性看“语词分立”说