从save的多义框架看其双及物构式的准入条件

http://www.newdu.com 2025/10/20 10:10:14 未知 陆月华 梅德明 参加讨论

摘 要:动词和构式之间关系的研究一直是语言学研究者关注的重点。本文在框架语义学、论元结构构式语法和词汇构式语法的理论基础上,通过对英语动词save真实语料的分析,探讨save进入双及物构式的准入条件,指出构式进路的不足,提出考察动词和构式的关系需要关注动词所激活的语义框架。 关键词:save;双及物构式;词汇构式语法;构式语法;语义框架 作者简介:陆月华,上海政法学院语言文化学院副教授,博士,研究方向:认知语言学、英语教学。梅德明,上海外国语大学出国培训部暨海外合作学院教授,博士,博士生导师,研究方向:现代语言学、英语教学。 1. 引言 词汇和句法的关系研究一直受到语言学研究者的关注。20世纪70年代起,词汇和句法的界面研究开始从动词中心向构式中心转变。以动词为中心视角的最具代表性的理论是Fillmore(1975,1982,2003)的格语法、框架语义学和框架网络,构式中心视角的代表理论是Goldberg(1995,2006)的认知构式语法。到了21世纪,动词语义表征和构式语义表征以及动词和构式之间关系的研究依然是研究重点。刘宇红(2011)、武仲波(2015)、袁红梅和汪少华(2017)等系统介绍了格语法、框架语义学和框架网络的发展演变,梳理了格语法和框架理论的继承发展关系。赵亮(2018)论述了从“动词中心”到“构式中心”的范式更替,认为其转变过程大致经历了句法转换的宏观视角、谓词释义的微观视角和构式互动的中观视角几个研究阶段。程琪龙和程倩雯(2014,2015)对Goldberg的论元结构构式语法整合观(integration)和Levin(1993)的词汇进路投射观(projection)和词汇构式语法的框架激励(frame-evoking)观进行了对比,提出构建事件框架的理论模式。本文在国内外学者理论研究的基础上,基于真实语料,探讨save进入双及物构式的准入条件,提出考察动词和构式的关系需要兼顾词汇语义、框架语义和构式语法等多种理论框架,采用多维交接的理论分析模式。 2. 理论基础 2.1 论元结构构式语法 2.1.1 构式的形与义 Goldberg的论元结构构式语法认为构式是形式与意义(功能)的匹配,构式本身带有意义,独立于句子中的词,构式的意义不能从其组成成分或其它构式推导而来。此外,构式语法认为构式可以独立存在,而并非由动词投射获得。例如,双及物构式的基本语义为“施事(agent)有意地将受事(patient)成功地传递给接受者(recipient)”。Goldberg做过一个著名的实验来证明这一点。当问到She topamased him something中topamased为何意时,十个没有语言学背景的实验参与者中的六人认为该词是give的意思。事实上,这只是Goldberg虚构的一个词。通过对虚假动词的实验和对动词使用频率的调查,Goldberg继而提出人类关联情景假设,认为基本结构提供的基本语义就是“基本小句结构总是与反映人类经验的基本场景联系在一起”(1995:39)。由此,小句结构的“形”对应着基本事件场景的“义”,前者被表述为语法关系的组合结构,后者被表述为语义功能结构(程琪龙、程倩雯 2014:3)。 2.1.2 构式的形义匹配和整合 论元结构构式的语义由动词百科语义和论元结构语义即构式语义构成。基本论元结构语义由多个论元角色组成,而动词语义由多个参与者角色组成。在构式语法中,论元角色被称为“空”或“槽”(slot),各论元角色构成的论元结构实际上是一组由“空”组成的架构。以双及物构式为例,它可以表述为例(1): 例(1)中第一行表示构式的论元结构语义,由使移动词“空”和其它三个论元角色“空”(用方框表示)构成。第二行指的是句法结构,由动词和其它几个语法功能表示。论元角色有凸显角色和非凸显角色之分,在例(1)中黑体字标示的就是凸显角色。作主语的施事和作直接宾语的受事通常处理为凸显角色。 既然构式的意义独立于组成这个构式的词,那么构式的意义从何而来呢?不管如何认定构式和动词之间的关系,一个不可否认的事实是:动词的意义必须由这些动词构成的构式的意义相融合(田朝霞 2007:32)。构式语法中,动词语义是一种语义框架,属于百科知识范畴。动词语义通过和各构式的整合进入相应的构式。所谓的整合就是动词参与者角色和论元角色的融合。参与者角色融合论元角色,就是以相关词项填充论元的“空”。以双及物小句Tom threw Jack the ball中的动词throw为例,其语义框架由三个参与者角色,即投掷者、投掷物和终构成,可以表述为例(2):  由例(2)可见,动词throw的参与者角色投掷者、投掷物和终分别和论元角色施事、受事和接受者相融合,并通过各论元体现为主语、间接宾语和直接宾语。在Goldberg的理论模式中,动词是否可以进入某一构式,就看动词参与者角色和论元角色能否在一定程度上重合或融合。和论元角色一样,参与者角色也有凸显和非凸显之分,凸显的不同程度和动词有关。 2.2 框架语义学 20世纪70年代中期,Fillmore在格语法的基础上创立了框架语义学。框架语义学的核心内容为:语义框架是多种要素的集合体,理解和描述其中任何一个概念通常会涉及该语义框架内的其它相关概念。根据框架语义学,单词不仅强调个体概念,而且详述特定的框架透视域,激活与该单词所指的具体概念相关的语义知识框架。可见,框架语义学强调语言和人类经验之间的连续性。 Fillmore(1982:111)早期将框架定义为“一个相互关联的概念系统,理解其中任何一个概念必须理解整个系统,介绍任何一个概念都会自动激活其它所有的概念”。后来,他又把框架视为“具体统一的知识框架或经验的连贯图式化”(1985:223) 和“信仰、实践、制度、意象等模式和概念结构的图式化表征(2003:225)。这表明框架已不再是语言结构,而是源于人类生活经验的认知概念结构,是一种认知建构手段(袁红梅、汪少华 2017:19)。1997年Fillmore主持开展了框架网络(FrameNet)项目,该项目以框架语义学理论为基础,通过标注大型语料库里的句子语义和句法信息,获取相关词项的配价和句法组合信息,从而生成可供研究者阅读和机器识别的英语词汇资料库(武仲波 2015:24)。框架网络是指众多网络组成的多维网络,一个框架和另一个框架可以是整体和部分的关系,一个可以是另一个的具体化,一个也可为另一个提供透视域。框架网络项目主要服务于词典编纂,尤其关注词语在不同框架下的语义和句法结构特征。不过,框架的数量和种类的界定是其研究中的一个难题。 2.3 词汇构式语法 基于框架语义学的词汇构式语法是21世纪初出现的一种新的语言理论模式,它在理论表征方面得到FrameNet的技术支持。词汇构式语法的理论描述过程就是从词项意义到构式框架的过程,是词项通过其意义联结激励框架的过程(程琪龙、程倩雯 2015:3)。在词汇构式语法中,动词有主要和次要两个分类标准,前者设定为情景语义,后者设定为句法分布特征。Fillmore & Boas(2003,2005)不认同Goldberg所认为的动词参与者角色和论元角色的融合关系,他们认为词汇和语法形成一个连续体,这个连续体也就是词汇单位和相应框架的联结激励关系。从词汇的角度出发,一个语词原则上可以有多个意义,从而联结激励多个框架;从框架的角度出发,一个框架又可联结多个语词。 3. save的三个语义框架 下面将以英语动词save为例,论述词汇构式语法所强调的词汇多义性及其联结激励的多个框架。文中所列举的小句均为真实语料,大多来自美国当代英语语料库(COCA),部分来自柯林斯—伯明翰大学国际语料库(COBUILD)和一些专家学者的著作。语料分析发现,动词save至少有三个语义框架。 首先,save可以用来描述救助场景。有生命的物体、人际关系、组织机构等都是这个场景中的赋值对象。营救场景涉及两个力量对抗的主体,其中一个使另一个免于陷入危险境地:人可能遭受疾病或其它恶劣情况的侵袭,组织机构不能正常发挥功能,人际关系恶化或终结等。救助事件的语义框架可以表示如图1:  图1.救助框架 在save救助框架中,有三个参与者角色:救助者、受害者和危险。救助者通常作句子的主语,受害者作动词后的宾语,危险跟在介词from后面。实现的方式通常有两种。请看下列例句。 (3)[救助者,受害者] a. Even now, though, their research can save lives. (COCA, 2017 ) b. Denis told Wendy he’d do whatever it took to save the marriage. (COCA, 2013) (4) [救助者,受害者, 危险] a. It is worthwhile to remember how the press can save the government from its worst instincts. (COCA, 2017) b. A new machine no bigger than a 10p piece could help save babies from cot death. (COBUILD) 其次,save可以用来表示存储事件。一些物体如果得不到看管或呵护就会损坏,人们通过看管或封存某物可以使之保存完好。存储事件框架可以定义如下图2:  图2.存储框架 在save表存储框架的小句中,有两个参与者角色:存储者和物品。存储者通常作句子的主语,物品作动词后的宾语,如例(5): (5)[存储者,物品] a. If it’s possible, save the same files in more than one format. (COCA, 2014 ) b. I decided I’d save the wine for later. (COBUILD) 第三,save还可以用来描述避免麻烦或阻止浪费的场景。人们生活中不可避免地要使用各种资源,如时间、金钱、燃料等。一般使用这些资源时越节约越好。阻止浪费的背景框架可以表示如图3:  图3.避免麻烦/阻止浪费框架 save的该类框架稍显复杂。阻止者通常作句子的主语,而问题/麻烦、资源和部分资源则都可以充当动词后的宾语。当阻止者和资源所有者相同时,则资源所有者也充当主语。例(6)—(8)分别表示几种情况。 (6)a. [阻止者 = 资源所有者,问题/麻烦] Peter saved a lot of trouble. b. [ 阻止者,问题/麻烦] Using a washing machine can save a lot of trouble. (COCA, 1995) (7)a. [ 阻止者 = 资源所有者,资源] If your driving is predominantly around town, you will save gas and money with the Toyota Prius. (COCA, 2006) b. [ 阻止者,资源] These colorful brushes save space and cash. (COCA, 2009 ) (8)a. [ 阻止者 =资源所有者,部分资源] If you switch to a vegetarian diet, you can actually save four thousand dollars a year. (COCA, 2011) b. [ 阻止者,部分资源] The study says starting school after 8:30 AM would save nine billion dollars a year. (COCA, 2017) 从框架语义学和词汇构式语法视角分析可见,save这个动词有多个意义,可以激活救助、存储、阻止浪费等多个框架。这说明每一个词项的理解都可以在一个相关的背景知识中进行,而这些背景知识也就表征为语义框架。框架本身是有内部结构的可分解的整体。 这三个框架相互关联,可以归结为同一个更为图式化的类型,因为它们都具有“让有价值的物体处于良好状态”这一更普遍的意义。 4. save的双及物构式 4.1 双及物构式的构式义 论元结构构式语法认为,典型的双及物构式(ditransitive construction)的原型意义是“施事有目的地致使受事向接受者成功转移”(Goldberg 1995: 39)。双及物构式的句法结构是NP1 + V + NP2+ NP3,其论元角色包括施事、接受者和受事。双及物构式是一个形义匹配的构架,句法结构和论元结构相互匹配:施事对应句子的主语(NP1),接受者对应句子的间接宾语(NP2),受事与句子的直接宾语(NP3)相匹配。动词能否进入双及物构式取决于动词的语义角色和构式论元角色的匹配程度,匹配程度越高,动词越容易进入构式,匹配程度越低就越难(高佑梅、朱鹏 2014: 34)。 如前所述,save是个多义词,有着救助、存储、阻止浪费等至少三个语义框架。那么,这三个意义的save是否都能进入双及物构式呢?语料分析显示,表示“存储”的save和表示“阻止浪费”的save能够进入双及物构式,而表示“救助”的save却进入不了双及物构式。 4.2 表示“存储”的save 在语料搜集过程中,我们发现这样的例子: (9)Jonathan has saved his girlfriend a seat amid the thickening crowd.(COCA, 2011) 例(9)的意思是“乔纳森在拥挤的人群中为女友留了一个座位”。该句有两个参与者角色:存储者和物品。为何save可以进入双及物构式呢?参照论元结构构式语法,动词save本身并不表示转移,它的直接宾语是座位seat,乔纳森保留座位是为了给女友,因此,save进入了双及物构式,表示预期的转移;而接受者his girlfriend之所以能充当save的间接宾语,是双及物构式赋予的。表存储的save进入双及物构式时其参与者角色和论元角色的语义融合可以用下图4表示:  图4.存储的save的双及物构式 存储事件从本质上可以理解为某人替他人保存某物,换言之,使用某物的人在使用之前从他人处接收到某物。因此,表示存储的save能够进入双及物构式,表达预期的转移,即X intends Y to have Z。可见,存储是转移的前提。 4.3 表示避免麻烦/阻止浪费的save 在第3节中,我们分析了save避免麻烦/阻止浪费框架的几种情况。语料分析表明,此类情况也是可以进入双及物构式的。首先来看避免麻烦的情况。我们前面提到的例句Peter saved a lot of trouble是单宾构式,指的是Peter自己省了麻烦。但是,我们也会看到例(10)这样的句子: (10)I thought I would save you the trouble of doing it again. (COCA, 1996) 该句的意思是“我想我可以替你省去重做(此事)的麻烦”。和存储事件不同,表示避免麻烦的save双及物构式涉及三个参与者角色:阻止者、资源所有者、麻烦。在上述表存储的双及物构式中,接受者角色与动词的参与者角色没有关系,它是由构式所产生的。然而,在以trouble作save的直接宾语的双及物构式中,资源所有者角色是动词意义固有的,而不是双及物构式促成的,所以资源所有者角色不可从框架中去除。在此构式中,阻止者致使资源所有者不去做某事,即X causes Y not to have Z,与双及物构式的一个意义相匹配。动词和构式的语义融合可以表示如下图5:  图5.避免麻烦的save的双及物构式 再来看阻止浪费的双及物构式。阻止浪费可以分为部分阻止和全部阻止两种情况,前者指阻止者让部分资源省下来用于其它用途;后者指阻止者阻止了全部资源的浪费。请看例(11)、(12): (11)That policy would save a black resident undergraduate student about $20,000 a year. (COCA, 2017) (12)A more energy-efficient home saves people money. (COCA, 2007) 例(11)的意思是“那项政策可以帮助黑人大学生每年节省两万美元”,例(12)的意思是“一个更为节能的家居环境会让人们省钱”。从语义上判断,例(11)属于阻止部分浪费的情况,而例(12)属于阻止全部浪费的情况,二者都可以进入双及物构式。和上述避免麻烦的情况相同,资源所有者角色是动词意义固有的,对应接受者角色论元,所以资源所有者角色不可从框架中去除。我们可以理解为阻止者致使资源所有者的部分或全部资源归于自己支配,这其中体现了一种转移,因此与双及物构式的意义是匹配的,可以表示如下图6:  图6.阻止浪费的save的双及物构式 4.4 表示救助的save 语料分析显示,save表示救助意义时不能进入双及物构式。首先请看如下例句。 (13) a. The firefighter saved Linda’s son for her. b. *The firefighter saved Linda her son. 要表达“消防员救下了琳达的儿子”,我们可以用例(13a)这样的句式,却不能用例(13b)这样的双及物构式。该句可以理解为琳达从消防员的行动中获益,却不能理解为琳达从消防员手中接收了儿子,它并不牵涉对象的转移。从双及物的构式语义去衡量,参与者角色和论元角色不相融合,故而进入不了双及物构式。再来看例(14): (14) a. When the company building was burning, John saved the business letters for his boss. b. When the company building was burning, John saved his boss the business letters. 例(14a)的意思是“当公司大楼着火时,约翰为老板救下了一些商业信件”。和例(13a)不同,例(14a)貌似与双及物构式表示转移的语义相符合,因为救助的对象是“物”,而不是“人”,“物”是可以被人转移和使用的。在该句中,参与者角色“救助者”和施事融合,参与者角色“被救物品”和受事相融合,获益者和接受者论元相融合,因此,例(14b)从理论上讲是成立的。但事实上,例(14b)并不为人们所接受。原因何在?我们发现,Goldberg的构式融合观在这样的句子面前缺乏解释力。由此,我们认为应该从经验知识的角度出发,考量小句的概念语义和语言表达之间的关系,而不只是从动词的百科语义出发。 从句子的概念语义出发,一个事件中如果没有任何东西是“留待使用”(ready to use)的,那么它和双及物构式的语义是相去甚远的(Wierzbicka 1988: 6)。Wierzbicka(1988)举了如下例子: (15) a. He fixed her a car. b. He rebuilt her a house. 修理汽车和重建房子均牵涉比较复杂的改变过程,很难理解为做好一个东西放那儿留待使用。因此,这两个双及物构式的句子都难以被接受。同理,在例(14b)中,从大火中救下一些商业信件是一种紧急行为,并不表示有目的的转移,故而不能进入双及物构式。再来看例(16): (16) a. The doctor saved the baby from cot death. b. *The doctor saved the baby cot death. 例(16a)的意思是“医生救活了这个得猝死综合症的婴儿”。在此句中,介词from是必不可少的,该句完全没有可能使用双及物构式,所以例(16b)不成立。与此不同的是,表示避免麻烦/阻止浪费的save既可以出现在NP+VP+NP+FROM NP构式中,又可以出现在双及物构式中。如例(17): (17) a. Using a computer saved us from a lot of trouble. b. Using a computer saved us a lot of trouble. 例(17a)可以理解为“使用电脑使我们摆脱了麻烦”,而例(17b)表示“使用电脑使我们省了很多麻烦”。前者与NP+VP+NP+FROM NP构式的语义相吻合,而后者与双及物构式X causes Y not to have Z的语义相匹配,从而进入了双及物构式。为何出现此种现象?Pinker(1989)曾指出与构式相关的语义是与概念化事件的视角相对应的。看Pinker所给的著名例子。 (18) a. Bill Loaded hay into the wagon. b. Bill loaded the wagon with hay. 在Pinker看来,同一个事件可以从不同的视角解读,例(18a)以移动干草(hay)为视角,而例(18b)以改变马车的状态为视角。视角的不同会产生不同的认知参照点,从而产生不同的表达形式。 我们认为还可以用框架激励观来解释。动词load至少有两个不同的词汇单位,分别激活两个不同的框架,一个是凸显干草传递过程的框架,另一个是凸显结果的获得框架。这个解释同样适用于例(17),介宾构式凸显的是省去麻烦的过程,而双及物构式凸显的是已被省去麻烦的结果。 5. 结论 通过对英语动词save的多义框架以及进入双及物构式准入条件的分析发现:仅用论元结构构式语法所提出的参与者角色和论元角色的融合方法是不能充分合理表述英语动词和变式之间的对应关系的,动词和构式关系的研究需要从多个理论视角进行。框架语义学、词汇构式语法和构式语法在对语言事实的描写和解释上其实是不断完善和更新的过程。 论元结构构式语法认为一个动词一般只有一个意义,它的参与者角色可以通过和相应论元角色融合而进入多个不同的论元结构构式。事实上,一个动词往往有多个意义,在框架语义学的理论模式下,一个单词不仅强调个体概念,且通过框架透视域可以激活与该单词相关的具体概念语义知识框架。因此,在动词与构式关系研究中,我们提倡使用词汇构式语法的框架激励观。 此外,论元结构构式语法的理论表述过于抽象和概括,多个构式的论元角色和一个动词语义的参与者角色之间的融合需要比较复杂的限制原则和语义条件表述(程琪龙、程倩雯 2015: 9)。框架语义和词汇构式语法能够提供比较精细的理论表述,详细描述动词及其准入句子的许多语义细节,所以更擅长表述动词和变式之间的关系。 我们认为语言学研究应该追求具有普遍意义的理论,但是任何一种理论模式都很难具有普适性,因为当代诸多的语言学理论形成之初只是以英语为研究对象的。未来研究有必要以不同语言为研究对象。再者,我们不但要关注符合主流理论模式的核心句,还要关注显示特殊语言现象的边缘句;我们不但要关注语言背后的经验知识,还要关注经验知识和语言识解之间的关系;我们不但要借鉴国外的语言学理论模式,还要探究和构建更具表述合理性的新理论模式。 参考文献 [1] Boas,H.C.A lexical-constructional account of the locative alternation[A].In L.Carmichael,C.- H.Huang & V.Samilian(eds.).Proceedings of the 2001 Western Conference in Linguistics (Vol.3)[C].Freson,CA:CSU Publications,2003:27-42. [2] Boas,H.C.From theory to practice:Frame semantics and the design of FrameNet[A].In S.Langer & D.Schnorbusch(eds.).Semantik im Lexikon[C].Tubingen:Narr,2005:129-160. [3] Fillmore,C.J.Frames and the semantics of understanding[J].Quaderni Di Semantica,1975(2):222-254. [4] Fillmore,C.J.Frame semantics[A].In Linguistics Society of Korea(ed.).Linguistics in the Morning Calm[C].Seoul:Hanshin,1982:111-138. [5] Fillmore,C.J.,Johnson,C.R.& M.R.L.Petruck.Background to FrameNet[J].International Journal of Lexicography,2003(3):235-250. [6] Goldberg,A.E.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:Chicago University Press,1995. [7] Goldberg,A.E.Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language[M].Oxford:Oxford University Press,2006. [8] Levin,B.English Verb Classes and Alternations:A Preliminary Investigation[M].Chicago:The University of Chicago Press,1993. [9] Pinker,S.Learnability and Cognition[M].Cambridge,MA:MIT Press,1989. [10]Wierzbicka,A.The Semantics of Grammar[M].Amsterdam:John Benjamins Press,1988. [11]程琪龙,程倩雯.动词和构式之间的关系——动词语义焦点[J].外语教学,2014(3):1-6. [12]程琪龙,程倩雯.动词和构式之间的关系——词汇构式语法[J].外国语,2015(3):2-11. [13]高佑梅,朱鹏.双及物构式赋义机制及动词准入条件[J].山东外语教学,2014(2):30-38. [14]刘宇红.从格语法到框架语义学再到构式语法[J].解放军外国语学院学报,2011(1):5-9. [15]田朝霞.形义匹配种种——四种构架语法模式的比较研究[J].外语教学,2007(1):32-35. [16]武仲波.框架语义学和框架网络对格语法的继承与发展[J].外语研究,2015(6):22-27. [17]袁红梅,汪少华.框架理论研究的发展趋势和前景展望[J].西安外国语大学学报,2017(4):18-22,66. [18]赵亮.词汇与句法界面研究:从“动词中心”到“构式中心”的范式更替和模式嬗变[J].解放军外国语学院学报,2018(3):51-59. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:《诗经》叠音词的同源关系及其义通原理

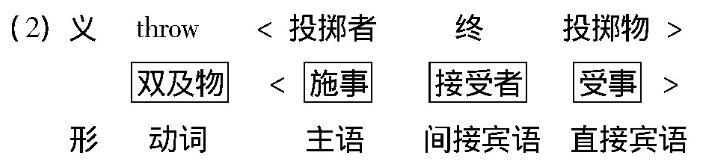

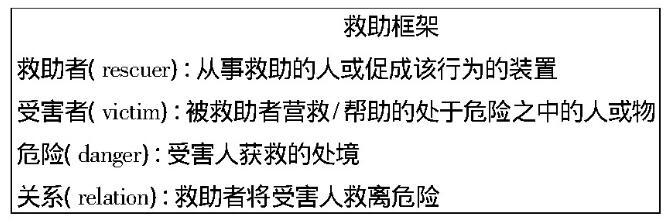

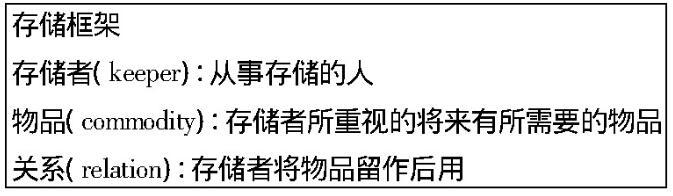

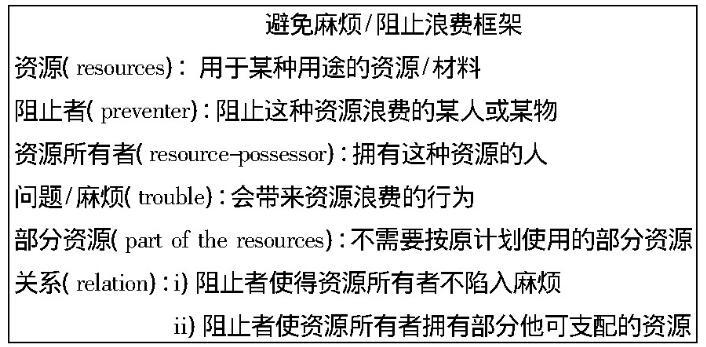

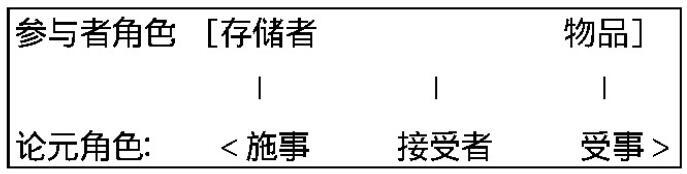

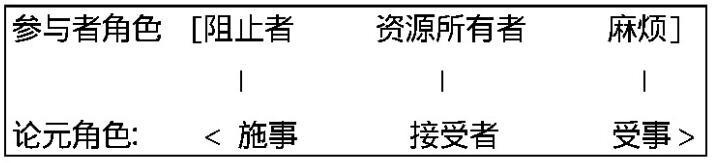

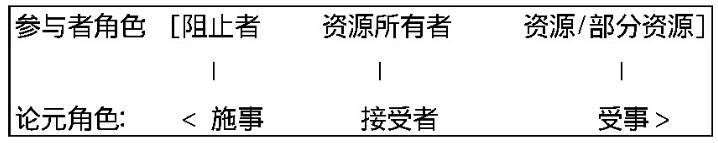

- 下一篇:汉英全称量化对比研究