关联词“虽然”的位置变化对转折复句加工的影响

http://www.newdu.com 2025/12/04 11:12:57 未知 周统权 顾秀林 参加讨论

内容提要:在现代汉语里,“虽然”是转折复句的关联词,可以位于从句句首,也可以位于从句主语之后(包括主语-状语之间和状语-动词之间两种情况)。通过自定步速阅读实验考察了“虽然”的位置变化对三类转折复句的加工影响。实验结果表明关联词位居从句动词之前的句子加工最难(句式C),关联词位居首名词之后的句子加工最容易(句式B),关联词位居从句之首的句子加工难度居中(句式A)。引发加工难度等级(C>A>B)的原因包括句法预期、附加语同现、句式频率和“虽然”的句法节点改变等方面。首次从语言学和认知加工视角探讨了关联词位置变化对转折复句理解的影响,同时也为Pan和Paul(2018)理论假设的心理现实性提供了初步的实证支持。 关 键 词:关联词/副词/“虽然”/位置/转折复句 作者简介:周统权,曲阜师范大学翻译学院教授,博士生导师;顾秀林,曲阜师范大学翻译学院硕士生;周思若,韩国延世大学中语中文学科博士生。 基金项目:国家社会科学基金重大项目“汉语非字面语言认知的神经心理机制研究”(14ZDB155)。 复句是自然语言中的普遍范畴,但表现方式因语言类型而异。现代汉语中的复句不仅区分分句间的不同语义关系,而且把细微的语义差别通过不同的形态标记(即各种类型的关联词)表达出来。汉语复句可以根据关联词的有无进行二分,即带关联词的复句和不带关联词的复句,简称有标复句和无标复句。有标复句旨在通过关联词的应用把分句间的语义关系外显出来,而无标复句因为关联词的缺位引起分句间的语义关系内隐,语义解读往往需要借助上下文和百科知识完成。与汉语不同,英语中一般没有复句之说,对应的复句概念一般通过各种状语从句表现(相当于汉语的有标复句,为表述方便,本文统称复句)。无标复句就是通常意义上的简单句,这可以从下面的句子翻译中看出来。 (1)因为陈琳晋级,所以父母高兴。(带关联词的有标复句) Because Chen Lin was promoted,her parent felt happy. (2)陈琳晋级,父母高兴。(邢福义,2001:8)(不带关联词的无标复句) Chen Lin's parents was happy/delighted with her promotion. 就汉语的有标复句而论,关联词的位置是可变的。例如: (3)a.如果弟弟昨晚早点睡,今天就不会迟到。 b.弟弟如果昨晚早点睡,今天就不会迟到。 c.弟弟昨晚如果早点睡,今天就不会迟到。 (4)a.因为弟弟昨晚睡得晚,(所以)今天迟到了。 b.弟弟因为昨晚睡得晚,(所以)今天迟到了。 c.弟弟昨晚因为睡得晚,(所以)今天迟到了。 从结构主义语言学视角看,(3)和(4)中各句子因关联词位置不同带来的差异主要是辖域(scope)上的差异,从大小范围可以依次表达为a>b>c,即a句的辖域范围大于b句,b句大于c句。从生成语言学视角看,这些句子不只是辖域的不同,还涉及到关联词结构层次和属性的改变,从而引起句子语义关系的变化(Pan & Paul,2018;Wei & Li,2018)。我们关心的是上面这些相似的句子是否会因为关联词位置的不同而引起认知加工上的差异。对这个问题的回答不仅可以澄清现有的理论分歧,还可以为汉语复句与关联词的共存关系提供可靠的认知心理学证据。本文拟以转折复句为研究对象,重点考察关联词“虽然”在句中位置的变化对复句加工的影响。例如: (5)a.虽然弟弟昨晚睡得早,今天早上还是迟到了。 b.弟弟虽然昨晚睡得早,今天早上还是迟到了。 c.弟弟昨晚虽然睡得早,今天早上还是迟到了。 二、转折复句研究概述 1 理论研究 语义上转折复句具有跨语言的共同性,从句表述的内容正好与主句表述的内容相反,是一种从预期到反预期的命题转换(Quirk et al.,1985:1098)。从逻辑关系而言,转折与因果关系紧密相关,因果复句传递的是一种正向的(P→Q)因果关联,而转折复句则传递逆向的(P→-Q)因果关联。与因果、条件等复句一样,转折复句中关联词位置的选择受语境的影响,譬如,“当复句的话题是新话题,需要重新明确时,偏句关联词在主语后”(刘建平,2006:42),这里的偏句包括转折复句中的从句。 转折复句可以从不同视角进行分类,譬如,根据关联词有无可以区分出有标和无标转折复句,根据关联词位置可以区分出从句在前,主句在后和主句在前,从句在后两种,根据关联词的配对情况可以区分为常规和异合转折复句(邢福义,2001),根据分句间的语义关系可以区分为直/突转和轻转复句两类(同上)或相反性、差异性、限制性转折复句三类(王忠玲,2001)。 “虽然……但是……”是典型的转折复句,其中“但(是)”是转折义的关键要素(点标志),“虽然”一般是非强制性的,与“但是”存在形式和语义差异(邢福义,2001:306-308)。而英语的转折复句的从句可以前置于复句句首,也可以后置于复句末端,主要取决于语义和语用因素,加工因素次之(Wiechmann & Kerz,2013)。 2 实证研究 欧洲语言习得研究表明转折关系复句的习得晚于其他复句(如条件句)(Konig,1985:263)。在西班牙语中,当被要求补全带although的句子(如the pupil passed the exam although..)时,被试通常会写出带转移情感值(shifted emotional value,即从正向到负向,或者反过来)的小句,从而与带because的句子(如the pupil passed the exam because...)形成情感值反向(即从正向到正向,或者从负向到正向)(Morera,de Vega & Camacho,2010),这种区别本质上反映了事件连续性与非连续性(discontinuity)的对立。 在线理解实验显示上述because与although复句存在这种对立性,且because在肯定复句句首,although在否定复句句首时,这种连续性与非连续性效应更加显著(Morera et al.,2017)。英语中的even though和even if是同义转折连词,但前者用于虚拟性/违实性转折句(subjunctive concessive sentences),后者用于事实性/陈述性转折句(factual/indicative concessive sentences)。例如: (6)Even though it rained a lot,we enjoyed our holiday. (7)If it rains a lot,normally,people do not enjoy their holiday. ERP实验证明在even so构成的转折复句中,该转折词会引起被试在线加工的预期性反转(reversal),从而使读者能借助话语内在信息(discourse-internal information)来颠覆(override)寓于长期记忆中的世界知识(Xiang & Kuperberg,2015)。自定步速阅读实验显示英语中的陈述性和虚拟性转折表达具有不同的首次表征方式(initial representation)。在合适的语境中日常转折关系的理解可以利用被取缔的表征A not B(基于转折关系的语言学解释作出的预期),但这种情况只出现在虚拟性转折复句中(Gómez-Veiga,García-Madruga & Moreno-Ríos,2010)。 有关汉语转折复句的加工研究起步较晚,成果也不多(目前仅发现三篇文献)。一般认为,转折关系在概念和语用层面都比因果关系更复杂,所以转折复句比因果复句更难加工,这一观点从实验中得到了验证。譬如,Xu,Jiang和Zhou(2015)从ERP研究中发现汉语中的因果和转折关系复句在理解过程中诱发不同的脑电,在不一致的词汇条件下,因果关系诱发增大的N400,后接增强的P600;而转折关系诱发增大的N400,后接增强的晚期负波。Xu等人(2018)发现眼动实验中的总阅读时间和总注视次数一致表明转折复句的加工难于因果复句,随后的自定步速实验进一步证明了眼动实验的结论,且难度差异与“那里”到前指词的距离远近无关。无标记和有标记转折句在加工上无差异,但因果句存在差异。例如: (8)a.外婆从沈阳搬到了海南,因为她喜欢那里冬天暖和。(正常因果句) b.外婆从海南搬到了沈阳,因为她喜欢那里冬天暖和。(*异常因果句) c.外婆从海南搬到了沈阳,尽管她喜欢那里冬天暖和。(正常转折句) d.外婆从沈阳搬到了海南,尽管她喜欢那里冬天暖和。(*异常转折句) e.外婆从沈阳搬到了海南,她喜欢那里冬天暖和。(无标记正常句) f.外婆从海南搬到了沈阳,她喜欢那里冬天暖和。(*无标记异常句)(Xu et al.,2018) 来自听障学生的自定步速阅读实验显示尽管他们完成在线理解的模式与正常学生相似(即转折复句>因果复句),但与正常学生相比,他们理解“虽然……但是……”类转折复句比理解“因为……所以……”类因果复句困难更大(Li et al.,2019)。 三、“虽然”转折复句的行为实验 1 实验材料与设计 被试为曲阜师范大学日照校区的在校大学生60名(女38,男22),年龄18~19岁,视力或矫正视力正常。所有被试自愿参加本实验,实验前均签订《实验知情同意书》,实验后获得一定报酬。 实验材料都是由“虽然……但是……”构成的典型转折复句,第一部分为从句,第二部分为主句。全部句子结构相同,单位长度一致(11个单位,每个单位2~3个词),主从句之间以逗号隔开,最后以句号结束。根据“虽然”的插入位置不同,首先造出A,B,C三类句子(见表1):A句中“虽然”位于从句主语(如“虽然小明小时候遭遇了……”)前,B句中“虽然”位于主语与状语之间(如“小明虽然小时候遭遇了……”),C句中“虽然”位于状语与谓语动词之间(如“小明小时候虽然遭遇了……”)。句子经过7点量表评定,结果显示三类句子的平均可接受度高于5.2,但A与B(β=-0.18286,SE=0.05883,t=-3.108,p=0.002<0.05)和C差异显著(β=-0.22247,SE=0.05883,t=-3.782,p=0.0002<0.05),B和C之间差异不显著(β=-0.03961,SE=0.05883,t=0.673,p=0.50>0.05)。 实验采用单因素被试内设计,全部材料根据“虽然”的不同位置设计为三个水平,每个水平的句子各78句。为规避重复性效应,三组句子采用拉丁方设计,并按1:2.5比例加入填充句195句。每个被试的刺激总量为78+195=273句,正确与错误比例接近1:1。  2 实验过程 本研究采用自定步速阅读实验范式。实验开始时被试眼睛注视电脑屏幕的中央,并通过空格键逐词操控句子的呈现。每个句子出现前屏幕上会出现若干横线作为词汇位置信息的提示。每一次按键均伴随后一个词的出现和前一个词的消失。每句呈现完毕后都会出现一个“是/否”判断题(D/K键),要求被试判断句子表达合理与否。正式实验开始前每人需完成10个测试句,以熟悉实验任务和测试流程。正式实验分为两个部分,间隔5分钟休息时间,整个实验大约持续30~45分钟。E-prime软件自动记录每个被试的反应情况,包括正确率和反应时。 3 实验结果 A,B和C三类句式的平均正确率和反应时数据见表2,表3是三类句子在各部分的反应时描述统计结果。   我们对记录的数据采用基于R软件(R Studio 3.5.1)的线性混合效应模型进行拟合和分析(lme4 R package,version 1.1-7),其中对正确率数据使用glmer函数进行二项分布的逻辑回归分析,对总反应时和各区段反应时进行单因素方差分析。 三类句式正确率依次递减B>C>A,A和B差异边缘显著(β=0.26875,SE=0.14177,z=1.896,p=0.058<0.1),且B的正确率大于A,B和C差异边缘显著(β=-0.2404,SE=0.1424,z=-1.688,p=0.0914<0.1),且B的正确率大于C。  结合正确率和反应时的结果可以得出句子判断的正确率差异边缘显著,B>C>A。三类句式反应时数据显示总反应时方面的加工时间呈依次递减趋势C>A>B。从句的前四部分(如“虽然小明小时候遭遇了……”)显示三类句式存在边缘显著差异,时间依次递减C>A>B,其中C的时间长于B,差异显著。“虽然”所在的从句存在差异,C,A,B句的加工时间依次递减,但不显著;单个成分的加工显示,在“虽然”位置存在差异,加工时间依次递减C>A>B,但差异不显著。在状语位置(如“小时候”)差异显著,加工时间依次递减C>A>B,C的明显时间长于A和B。 综合以上数据可以发现三类句式的加工差异:C>A>B(难度逐步递减),这与基于大众语感的离线评价结果(A>B>C,可接受度依次递减)基本一致。C的可接受度最低,所以加工难度最大;B的可接受度略低于A,但差异不显著,因此加工难度差异自然不大。 1 句法预期性影响加工难度 句子理解的过程是伴随结构成分不断展开,从而使信息逐步充溢/递增的加工过程,也是一个自下而上和自上而下交互作用的过程。在这个过程中,基于句法规则形成的句法预期成为影响三类句式加工难度差异的重要因素,具体包括三个方面:从句的结构方式、“虽然”的辖域、“虽然”与从句主语的线性距离。 SVO是现代汉语的基本句法结构,当句首名词“小明”出现时,被试会首先依据语言生成的经济性原则自动预期后续成分为动词,而当状语“有时候”在名词后出现时,既有预期便被打破(所以C句中的状语成分加工时间在三类句式中最长),需要进行再分析以继续句子的理解加工。根据汉语句法规则,动词前面可以是一个状语(如“小时候遭遇……”)或多个状语修饰(如“小时候经常遭遇……”),这就带来结构“小明小时候……”后续成分的不确定性。“虽然”在“小时候”后面出现时就是这种不确定的示例,因此增加了认知负担。总之,违背句法预期和句法预期的不确定性使得句式C的加工时间最长,加工难度最大。 由于“虽然”是转折复句的典型连接标记,当它出现在句首时,被试能够马上确认将出现一个转折复句,而且是一个从句(偏句)居前的复句,预期性较高。而根据汉语句法,“虽然”作为分句的起始成分,其后续成分具有不确定性,原因是名词、副词、动词都可能成为第二个构句成分,因此预期性低。部分的高预期和低预期导致句式A的加工时间较短,加工难度不大。 “小明虽然……”是常规的汉语构句序列(详见下文的频率效应分析),但后续成分面临两种选择:接动词或“状语+动词”。后续状语的出现表明后一种情况与句式B吻合,所以加工时间较短,加工难度也较小。 组成句子的词的辖域是影响句子加工的重要因素(Ernst,2004),“虽然”的辖域是影响本实验的原因之一。在三类句式中“虽然”的辖域各不相同,在A中的辖域最大,范围涵盖整个从句,如“(虽然)小明小时候遭遇了很多挫折”;在B中的辖域次之,范围涵盖以状语为起点的谓语部分,如“(虽然)小时候遭遇了很多挫折”;在C中的辖域最小,范围仅涵盖以动词为起点的谓语部分,如“遭遇了很多挫折”。我们的实验结果显示辖域最小的从句加工难度最大,而辖域较大的从句加工难度较小,“虽然”紧邻主语之前或之后难度差异不大(前者的难度略大于后者)。这说明关联词“虽然”的辖域大小刚好与加工难度大小成反比,因此也成为句法预期性的一个重要因素。 从“虽然”与分句主语的线性距离看,C句的距离比A和B长,距离长意味着需要整合加工的成分更多,相应的工作记忆资源消耗更多,所以C比A和B加工难度更大。 2 附加语的同现顺序影响加工难度 “虽然”在现代汉语的词性存在争议,有的认为是连词,有的认为是副词,有的认为它兼具副词和连词的属性,称之为从属连词(赵元任,1968:66)。“虽然”这类表达偏正/主从关系的连词可以与副词同现,构成复杂的状语,在生成语言学里这类连词和副词统称为附加语(adjunct)。 关联词和副词作为句子的附加语可以同现,且都位于动词之前,但同现的顺序受到约束。根据Ernst(2004)提出的重量理论(heavy theory),在VO型语言中,比较“重”的附加语相对于比较“轻”的附加语更应临近动词。在我们的实验材料中“虽然”是双音节词(轻附加语),而状语成分都是表示时间或处所的三音节词(重附加语),所以“虽然”居前,处所、时间附加语居后才符合这一理论的要求,句式C违背了重量理论,而句式B则遵循了该理论。按照认知加工的一般原则,遵循成分同现规律的结构比违背同现规律的结构更容易加工,所以C比B加工难度大。这一结果也得到了语料库的印证,句式B绝对高频,句式C极少见。简言之,不同附加语的同现顺序会影响句子加工,违背同现规则会增加加工难度。 3 句式的频率和“虽然”的位置影响加工难度 我们对“国家语委现代汉语平衡语料库”中的三类句式进行了检索,符合条件的语料共2540条,句式A(虽然NP adv……,但(是)……)464条,占比为18.27%,其中主、从句主语一致/不一致的占比分别为30.82%和69.18%;句式B(NP虽然adv……,但(是)……)2016条,占比为81.14%,其中主、从句主语一致/不一致的占比分别为71.03%和28.97%;句式C(NP adv虽然……,但(是)……)15条,占比为0.59%,其中主、从句中主语一致/不一致的占比分别为33.33%和66.67%。一方面,句式B的频率最高,句式C的频率最低,句式A的频率居中,且句式B的频率占绝对优势,高于A与C之和;另一方面,三类句式中“虽然”的位置选择与前后分句的主语异同相关,A和C中主、从句主语不相同的比例占优,B的情况正好相反,主、从句主语相同的比例占优。 第一方面的信息揭示出使用频率与认知加工的关联性。跟一个词或一个短语一样,一个句式的高频率意味着高可及性和高可别度①,识解难度低;而低频率则意味着低可及性和低可别度,识解难度大。基于频率可以推导出三类句式的识解难度序列(依次减小):C>A>B。这一序列正好与我们的实验结果一致,说明句子的频率可以预测句子加工的难度。 第二方面的信息印证了很多语言学家的观点。譬如,赵元任(1968:66)认为,(9)中的a和b比c和d普通得多,也就是可接受度更高。通过比较可以看出赵先生的描述反映了人们对“虽然”句式的实际使用情况。“虽然”位于从句主语之前时,前后分句更倾向于主语不同(a>c);“虽然”位于从句主语之后时,前后分句更倾向于主语相同(b>d)。按照标记论,这里的a和b属于无标记结构,c和d则属于有标记结构。对照本文的实验,句式A属于有标记结构,句式B属于无标记结构。从信息加工的角度看,有标记结构比无标记结构更难加工,所以A难于B,与我们的实验结果一致。由于从句主语后状语成分的插入,C与A和B不具有完全可比性,相关因素见下文的副词连用部分的讨论。 (9)a.虽然我想发财,可是你不让我。(前后分句主语不同) b.我虽然想发财,可是不敢冒险。(前后分句主语相同) c.虽然我想发财,可是不敢冒险。(前后分句主语相同) d.我虽然想发财,可是你不让我。(前后分句主语不同) 我们的实验材料全部是主、从句主语一致的转折复句,但对照语料统计方知我们其实选择了最低频率的句式C、句式A和最高频率的句式B,B的加工最容易,C的双重低频率(整个句式的分布频率和这类句式的主、从句主语一致性频率)使之加工最难,A的整体频率和主、从句主语一致性频率均低于B,所以加工难度居中。简言之,语料统计的数据支持在线加工结果:C>A>B。 4 “虽然”的节点变化影响加工难度 “虽然”在汉语中的词类存在争议,原因是“虽然”兼具连词和副词的双重功能,这从其句法分布(位置变化)可以看出来。根据Pan和Paul(2018)的分析,连接词“虽然”被视为标句词(complementizer)更合理。当“虽然”后置于句首名词时,该名词(DP)分析为话题比分析为句子主语更具科学性②。结合本文的实验我们可以说句式A是状语性的CP,句式B和C是状语性的TOPp(话题性短语)。 按照Ernst(2004)的观点,时间、方位类成分在句中属于外在事件类副词(event external adverbs)(功能性副词的一个次类),不能直接嫁接(adjoin)到VP上去,但可以与上层节点TP嫁接。句式A和B中的Adv都与T’嫁接,符合结构合成原则,而句式C中的Adv与CP嫁接,则违背了结构合成原则。这也就可以解释为什么在我们的实验中句式C的Adv加工时间最长(需要进行成分合成的再分析)。表面上B和C的差别是因为“虽然”和状语(“有时候”)的位置互换,但深层原因是这个位置交换导致了句首名词与后面的空主语形成了不同的结构层次。由于类似B和C这样的句首名词是基础生成(base-generated)而非移位的结果(Pan & Paul,2018),能与“虽然”引导的TP空主语形成共标。二者共标的理据来自于广义的控制规则(generalizedcontrolrule)(Huang,1984),即空代词与最近的名词共标。在B和C中“虽然”后面的空代词与主语“小明”的距离最近,共标得以形成。我们可以把三类句式的结构图画出来,以更直观地区别它们之间的异同。  在句式A对应的图1中,“虽然”作为标句词引导一个表转折关系的CP。尽管B和C都是话题性成分(TOPp),但因“虽然”的位置不同发生了结构层次上的变化。在句式B对应的图2中,TP的Spec是空代词(  )跨越两个层级( )跨越两个层级( 和句首DP)与“小明”形成共标。而在与句式C对应的图3中,空代词( 和句首DP)与“小明”形成共标。而在与句式C对应的图3中,空代词( )则需要跨越三个层级( )则需要跨越三个层级( ,Adv和句首DP)才能与“小明”形成共标。跨越的层级数量与成分间的依存距离直接相关,跨越的层级越多,成分间的依存距离越长,结构的复杂程度就越大。由此可见,句式C比B涉及更复杂的句法依存,需要消耗更多的工作记忆,加工起来时间更长,难度更大。 ,Adv和句首DP)才能与“小明”形成共标。跨越的层级数量与成分间的依存距离直接相关,跨越的层级越多,成分间的依存距离越长,结构的复杂程度就越大。由此可见,句式C比B涉及更复杂的句法依存,需要消耗更多的工作记忆,加工起来时间更长,难度更大。本文通过自定步速阅读实验考察了关联词“虽然”引导的三类转折复句的加工情况,实验结果表明三类句式(句式A:关联词位居从句之首;句式B:关联词位居首名词之后;句式C:关联词位居从句动词之前)因为关联词位置的变化出现不同的难度等级差异(依次递减):C>A>B。引发这一难度等级的因素是多方面的,既有结构方面的,也有频率方面的,还有工作记忆和加工预期方面的。我们对可能的因素进行了分析,但未必穷尽,尚有待进一步探讨。 转折复句属于偏正复句的一类。按照传统观点,偏句是整个复句的背景,主句才是复句的主体(刘建平,2006)。但最近有理论研究对此提出质疑(Pan & Paul,2018),认为类似“虽然”这类复句关联词位于名词之后时,传统的偏句(即本文的句式B和C中的从句)主语理解为话题成分更具合理性。本文的研究可看作是这种合理性的初步实证。 ①根据陆丙甫(2005),多数、大部分比少数、小部分具有更高可别度。 ②这样分析有利于为不同语义关系的汉语复句建立一个统一的生成语言学分析框架,从而减少因为关联词词类属性的分歧带来的不确定性。 原文参考文献: [1]Degao,L.et al.2019.Dhh Students' Comprehension of Irony in Self-paced Reading[J].Journal of Deaf Studies and Deaf Education,(3):270-279. [2]Emst,T.2004.The Syntax of Adjuncts[M].Cambridge:Cambridge University Press. [3]Gómez-Veiga,I.,J.Garcia-Madruga & S.Moreno-Ríos.2010.The Interpretation of Indicative and Ssubjunctive Concessives[J].Acta Psychologica,(2):245-252. [4]Huang,C.-T.James.1984.On the Distribution and Reference of Empty Pronouns[J].Linguistic Inquiry,(4):531-574. [5]  ,E.1985.Where Do Concessives Come from? On the Development of Concessive Connectives:Historical Semantics Historical Word-formation[M].Berlin:De Gruyter. ,E.1985.Where Do Concessives Come from? On the Development of Concessive Connectives:Historical Semantics Historical Word-formation[M].Berlin:De Gruyter.[6]Morera,Y.,M.de Vega & J.Camacho.2010.Differences in Continuity of Force Dynamics and Emotional Valence in Sentences with Causal and Concessive Connectives[J].Cognitive Linguistics,(3):501-536. [7]Morera,Y.et al.2017.Do Causal and Concessive Connectives Guide Emotional Expectancies in Comprehension? A Double-task Paradigm Using Emotional Icons[J].Discourse Processes,(8):583-598. [8]Pan,V & W.Paul.2018.The Syntax of Complex Sentences in Mandarin Chinese:A Comprehensive Overview with Analyses[J].Linguistic Analysis:The Syntax of Complex Sentences in Chinese,(1-2). [9]Quirk,R.et al.1985.A Comprehensive Grammar of the English Language[M].London:Longman. [10]Xiang,M.& G.Kuperberg.2015.Reversing Expectations during Discourse Comprehension[J].Language,Cognition and Neuroscience,(6):648-672. [11]Xu,X.et al.2018.Influence of Concessive and Causal Conjunctions on Pragmatic Processing:Online Measures from Eye Movements and Self-paced Reading[J].Discourse Processes,(4):387-409. [12]Xu,X.,Jiang,X.& Zhou,X.2015.When a Causal Assumption Is Not Satisfied by Reality:Differential Brain Responses to Concessive and Causal Relations during Sentence Comprehension[J].Language,Cognition and Neuroscience,(6):704-715. [13]Wei,W.H.& Li,Y.-H.A.2018.Adverbial Clauses in Mandarin Chinese(Part 1):Preverbal Adverbial PPs and Clauses[J].Linguistic Analysis:The Syntax of Complex Sentences in Chinese,(1-2). [14]Wiechmann,D.& E.Kerz.2013.The Positioning of Concessive Adverbial Clauses in English:Assessing the Importance of Discourse-pragmatic and Processing-based Constraints[J].English Language and Linguistics,(1):1-23. [15]刘建平.2006.汉语偏正复句偏句关联词位置探究[D].上海外国语大学. [16]陆丙甫.2005.语序优势的认知解释(上):论可别度对语序的普遍影响[J].当代语言学,(7):1-15. [17]王忠玲.2001.转折复句语义分类的新尝试[J].华中师范大学学报,(5):101-104. [18]邢福义.2001.汉语复句研究[M].北京:商务印书馆. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:复合词历时结构变异的分类描写与成因考探

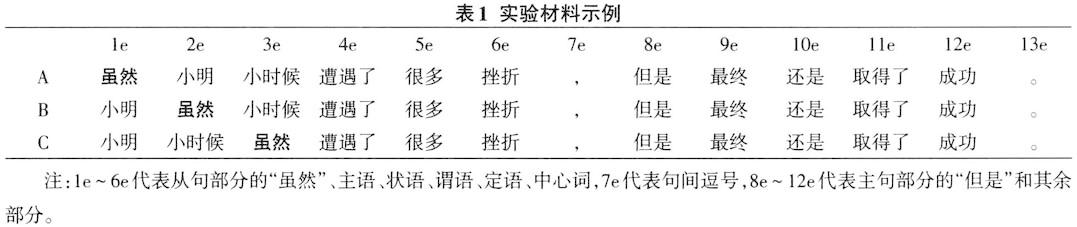

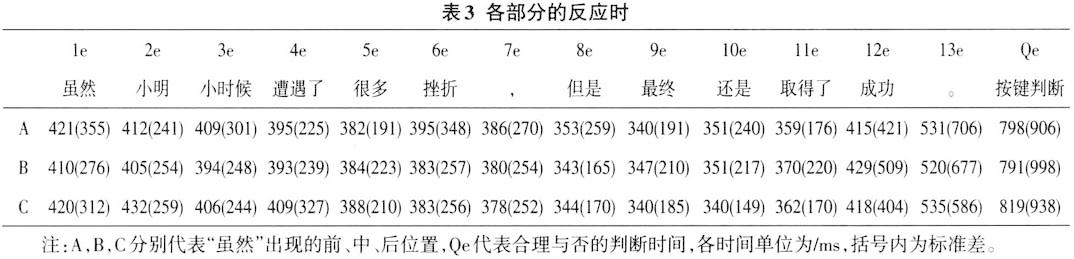

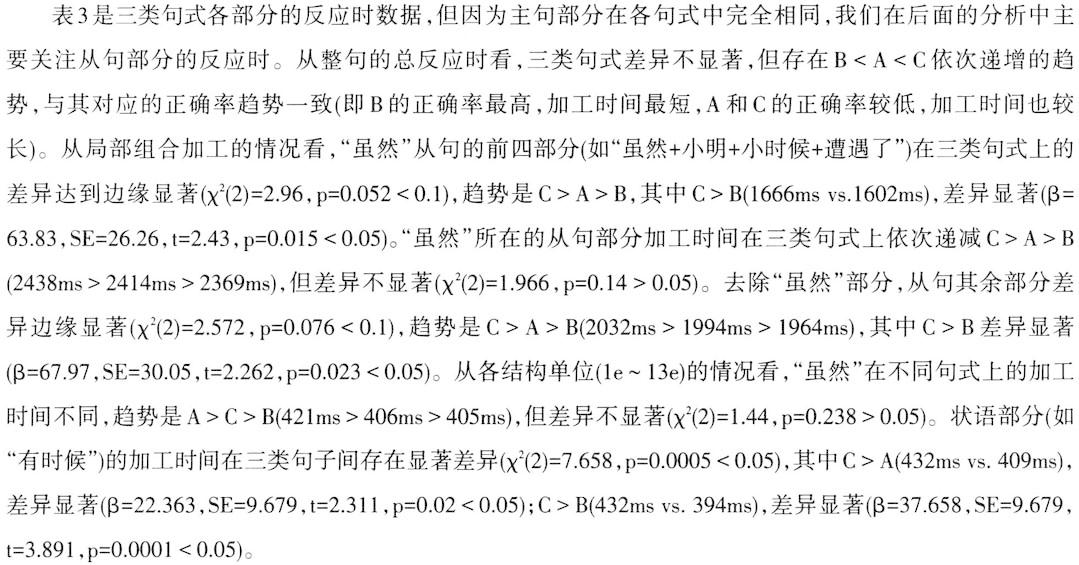

- 下一篇:没有了