汉英全称量化对比研究

http://www.newdu.com 2025/12/15 11:12:53 未知 周永 吴义诚 参加讨论

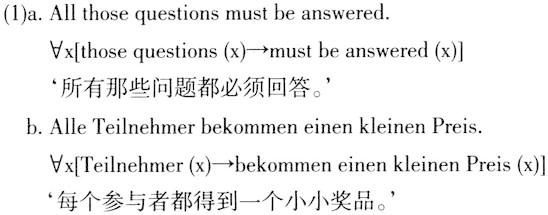

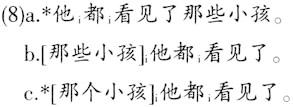

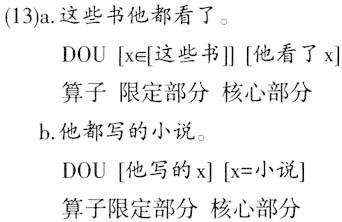

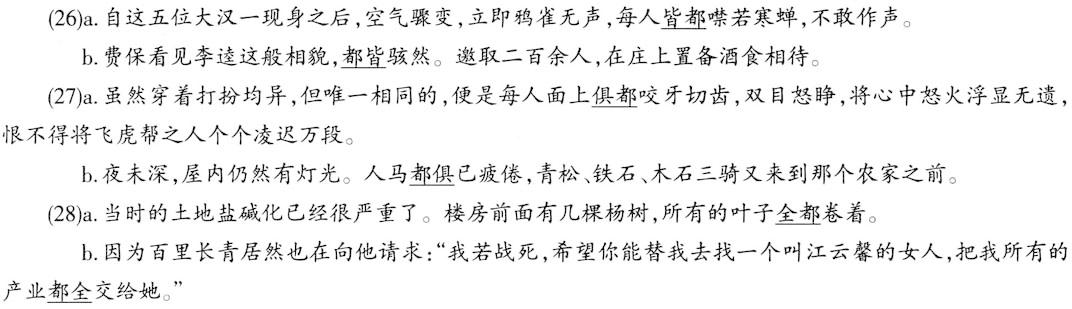

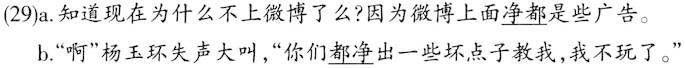

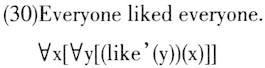

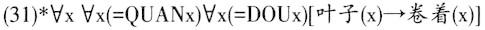

内容提要:在理论语言学文献里,汉语的“都”常被视作与英语的all/every功能等同的全称量化词。在重点梳理汉英语言事实和有关分析的基础上,本文提出:第一,由于“都”是一个范围副词,当其与复数名词连用时很容易造成所谓全称量化的假象,但此时语句允许例外,如“同学们都找到工作了,只有两三个没找到”,这说明“都”并非是真正的全称量词;第二,全称量化表达要遵循“全真为真,一假全假”的逻辑,如*“所有/每个同学都找到工作了,只有两三个没找到”就不合法,这说明真正的全称量词“所有”“每个”的量化力远大于“都”,又说明将“都”视作全称量化代表的分析有舍本逐末之嫌;第三,“都”在句法属性上是传统语法学家定性的范围副词,在语义功能上则是一个强化词,即“都”的使用能够增强句子的语力。 关 键 词:全称量化;“都”;all;every;范围副词;强化词 作者简介:周永,扬州大学;吴义诚,浙江大学外国语言文化与国际交流学院。 在谓词逻辑中,全称量化(universal quantification)指的是论域中每个成员都能满足某一命题函数,即全称量化词辖域内的谓词对于谓词变项的每个值都是正确的。换言之,P(x)的全称量化是“P(x)对x在其论域的所有值为真”,通俗地说就是“全真为真,一假全假”。谓词变项与全称量化词可以用“  ”来表征。自然语言中典型的全称量化词就是像all这样的限定词,如下例(1)a选自《朗文当代高级英语词典》,而(1)b选自《朗氏德汉双解词典》: ”来表征。自然语言中典型的全称量化词就是像all这样的限定词,如下例(1)a选自《朗文当代高级英语词典》,而(1)b选自《朗氏德汉双解词典》: 在上例中,all与alle就是典型的全称量化词,(1)a语义式的意思为:对每一个问题而言,这个问题必须给予回答;而(2)a语义式的意思为:对每个参与者而言,他们得到一个小小奖品,即谓项“必须给予回答”以及“得到一个小小奖品”在所考虑的每一个对象x中均为真。正如上述两例的汉语译文所示,汉语的全量表达一般需要“都”的强制出现,如下面两例所示,例(2)a与(2)b分别转自Lee(1986:8-9)的例(20)b与(20)d: (2)a.每一个学生*(都)会开车。 b.所有学生*(都)会开车。 在相关文献里,“都”也由此被视为与英语中的all或every功能类似的全称量词(详见Lee 1986;Cheng 1995;Li 1995;蒋严1998;潘海华2006;熊仲儒2008;蒋静忠、潘海华2013;冯予力、潘海华2018等)。其中,代表性的观点主要包括Lee(1986)的非选择性全称量词(unselective universal quantifier)分析,他认为“都”可以不加选择地约束其辖域内的所有变量;蒋严(1998)则认为汉语只有一个“都”,其语义内核是全称量化;而冯予力、潘海华(2018)则进一步认为“都”的真值条件义是全称量化,并会带来所谓的排他性和穷尽性解读。 通过对汉英全称量化结构的对比分析,我们认为已有的全称量化研究只看到了“都”的一面,属于典型的“只见树木,不见森林”。与all和every一样,汉语真正的全称量词“所有”“每个”等不允许出现例外,而“都”并没有这么严谨,其所谓的排他性与穷尽性语义要求也只是“幻像”,它不可能是汉语全称量词的代表。描写语法将“都”细分为“总括、甚至、已经”等意义,这些只是依据句法环境为其找的近义词;“都”脱离语境并无十分具体的含义,其在句法属性上是传统语法学家定性的范围副词,在语义功能上则是一个强化词(intensifier),在语用效果上能够增强句子的语力。 2.英汉全称量化的特征 在形式语义学框架内,all和every等限定量词又称强量化词(strong quantifier),一直以来被视为全称量词的代表(参见Cann 1993;Chierchia 1995;Partee 1995;蒋严、潘海华1998;Jacobson 2014等)。在全称量化逻辑中,全称量化语义式的每一次赋值与命题函数必须一一对应,量化域内绝不允许例外情况出现(Cann 1993:157)。若用P(x)表示全称量化命题,对任何x来说,x都要使P(x)为真,否则全称量化命题不成立。通俗地讲,全称量词表达的命题必须遵守“全真为真,一假全假”的逻辑。如下例(3)a与(3)b均选自COCA语料库: (3)a.All students' performance exceeded baseline. b.Every boy in his family,at age 16,was given a pair of custom-made boots. 如上面两例所示,(3)a中all的使用蕴含着论域内每个学生的成绩都达到基准线,有一个例外命题就不成立;(3)b也说明他的家族中达到16岁的男孩都会拥有一双定制靴子,没有例外。汉语全称量化结构也是一样,如下面一组选自BCC语料库的例子: (4)a.所有学生,一同肃然起立,向戴老师恭敬地鞠躬,*(只有张三坐着。) b.各种颜色的玻璃烛台,每个上面都托着一滴蜡,*(只有那个红色烛台上没有蜡。) 在汉语的全称量化表达中,全称量词“所有”和“每个”等也一样不允许例外,(4)a与(4)b添加上表例外的后续句后就变得不合法了。 此外,在句法位置上,英语的全称量化词也可以出现在名词短语的后面,而非全称量词则不可以。如下面两组例子,其中,例(5)a与(5)b转自Anderson(1973)的例(2)与例(10),而例(6)a与(6)b转自Anderson(1973)例(11)b的(i)与(ii): (5)a.All of the men kissed the girl. b.The men all kissed the girl. (6)a.Many of the men kissed the girl. b.*The men many kissed the girl. 如(6)b所示,非全称量词many无法后移至名词短语之后,而全称量化词all可以后移(如5b所示)。另外,英语全称量化结构对名词具有复数性(plurality)的要求。如下例(7)所示,各例均转自Chomsky(1971:211-212): (7)a.Each of the men shaves himself. b.*Each of the men shaves themselves. c.The men each shave themselves. d.*The men each shaves himself. 从上述例句可以看出,英语全称量化的赋值对象都是复数集合中的每一个体,此即全称量化的复数性要求。从汉英对比的角度来看,“都”好像与英语全称量化词all相匹配,它可以出现在名词短语后,通常和名词短语连用。那么,“都”是否具有全称量化功能呢?我们将在回顾相关全称量化研究的基础上重新审视其功能。 3.“都”的全称量化研究及其存在的问题 3.1 “都”的全称量化分析 与上文所述的全称量化特征相像,“都”可以像全称量词一样约束名词变量,即在相关文献中,它一般与复数性的名词变量相关联,而且这种关联是单向性的左向关联(leftness),这就是“都”的左向量化。如下例(8)a与8(b)分别转自Lee(1986:13)例(47)与(48),而(8)c为相应的变换形式:  由于“都”左向量化的制约,(8)a与(8)c不合法,因为与“都”同标的“他”与“那个小孩”不符合复数性的要求,而(8)b中的“那些小孩”则符合这一要求。此外,当“都”的左侧出现多个复数性名词成分时,句子会带来歧义解读,如下例(9)a与(9)b均转自Alleton(1972:53):  在(9)a中,“都”只能左向量化“这些地方”,而(9)b中的“都”则可以关联“这些地方”或“我们”。对此,Lee(1986)持类似的观点,并认为“都”还有可能同时与“这些地方”与“我们”同标产生第三种解读,而Cheng(1995)以及Lin(1998)等则认为“都”只能关联其中一个变量,但他们并没有解释为何(9)b具有多种解读。值得注意的是,如果将(9)b翻译成英语,把“都”译为英语的全称量化词all时,相应的译文并不会带来歧义解读,如下面的译文: (10)a.We have been to all these places. b.We all have been to these places. 如上面两例所示,all可以分别量化these places与we,但并不会带来所谓的歧义解读。通常情况下,全称量词all即便处于不同的句法位置也可以带来相同的量化解读,这说明其功能并不与“都”对等。再如下面两例,其中,例(11)a复述自(1)a,(11)b则为相应的变换形式: (11)a.All those questions must be answered. b.Those questions all must be answered. 除了左向量化外,有些学者还注意到“都”有时候还可以右向量化,如下面两例,分别转自马真(1983)例(26)与(30): (12)a.你都把什么东西打碎了? b.他不吃别的,都吃馒头。 在此基础之上,潘海华(2006)提出了“都”的语义解释模型,即“都”可以左向量化话题和右向量化焦点(另见蒋静忠、潘海华2013),如下例(13)a与(13)b分别转自蒋静忠、潘海华2013例(12)a与(13)a:  在(13)a中,“都”的左边存在可以充当量化域的短语“这些书”,“都”可以左向量化话题,而(13)b中左边不存在充当量化域的短语,但其述题里存在焦点,“都”可以右向量化“小说”。冯予力、潘海华(2018)据此宣称“都”的核心语义是全称量化,并认为其左向和右向量化分别带来强制性的穷尽性和排他性的语义要求“(都”的穷尽性功能分析还可参见Xiang(to appear))。 总的来说,“都”的全称量化分析的主要观点是:“都”一般是左向量化复数性名词成分,并会带来所谓的“穷尽性”或“排他性”解读。在下文的分析中,我们将指出上述的全称量化特征只是“都”使用过程中的“幻像”。 3.2 “都”全称量化分析中存在的问题 从汉英对比的角度来看,“都”其实并不完全对应英语中的all,当“都”关涉的对象为两个个体时,其对应的只能是both,如选自CCL语料库的例(14)a与(14)b所示: (14)a.母女俩都十分震惊,世界上竟会有如此的好人? b.季布和季心这哥俩都是大侠,但是特点不一样。 此外,按照上文的分析,英汉全称量化皆不允许例外的存在(见例3与例4),而“都”的使用则没有那么严谨,如下例(15)a转自崔希亮(1993)例(18),而15(b)与15(c)转自徐烈炯(2014)的正文与例(16’): (15)a.我一周都有课,就周一没有。 b.孩子们都去公园了,只有一两个没去。 c.中午时分,车间里的工人们都在休息,只有三个工人在检修机器。 当作为范围副词的“都”与复数主语连用时,给人一种其域内的所有成员都出现的感觉,从而造成所谓全称量化的假象。但正如上面一组例子所示,此时句子允许例外,我们即便将(15)b与(15)c中的数词“一两个”和“三个”分别换成“两三个”或“四个”,句子似乎也仍然讲得通。若将此类句子主语“(孩子们”或“工人们”)前加上真正的全称量词“所有”或“每个”,句子就讲不通了。如下面两例所示: (16)a.*所有孩子都去公园了,只有一两个没去。 b.*中午时分,车间里每个工人都在休息,只有三个工人在检修机器。 通过(15)与(16)这两组例子的对比说明,“所有”与“每个”的全称量化力(quantificational force)要明显大于“都”,另一方面又说明“都”的不严谨性,即它不是真正的全称量词。那么,上一小节所提及的“复数性”、“穷尽性”和“排他性”是否也是类似的情况呢? 首先来看“都”左向关量化的复数性要求。蒋严(1998)认为,即使是隐含于预设中的话题成分也必须是复数性的,如下例(17)转自蒋严1998例(23): (17)A:你昨天在超市都买了什么? a.B:我买了蔬菜、水果和牛奶。 b.B:?我就买了份报纸。 蒋文认为,(17)A中“都”的使用意味着答语必须是复数性的,因此,(17)a的答语是合格的,而(17)b则不合格。对此,薛小英、韩景泉(2009)提出了质疑,根据他们所做的问卷调查,(17)b是完全可以接受的。语料库中也有类似的例子,如下例(18)选自CCL语料库: (18)“爱,当然爱!你能告诉我,被录取的都是哪些人吗?”我问她。 “是我!是您的女儿!被录取的是我……” 从(18)的答语可以看出,“都”的预设并不强制要求复数性的回答。由此可见,左向关联的复数性要求本身是值得商榷的,并不能得到自然语料的支持。再如选自BCC语料库的(19)a与(19)b所示: (19)a.西藏他都去过!啊,西藏都去过! b.他一生都喜欢这首歌曲。 在上面两例中,(19)a与(19)b的话题或主语都是单数,但这并不影响句子的合法性。因此,“都”左向量化复数性成分的要求并不具有严格意义上的普遍性,也不能成为界定全称量化的标准。 再来看“都”的强制性穷尽性和排他性的语义要求。“都”是否天生具有穷尽性的功能呢?先来看下面两例,例(20)a与(20)b均选自CCL语料库: (20)a.“他们都叫什么名字?”“他们!啊,我得想一想。”他象真的一样,用手拍了拍头顶,你说他编得也快,一连说了七个名字,还是不打笨呵儿。 b.拴上房门,他整个人都像是瘫了似的,靠在门上大口喘气。 从上面两例可以看出,“都”的使用具有一定的主观性,(20)a的回答明显没有穷尽“他们”这一集合,而(20)b中的“整个人”也不可能成为“都”的穷尽对象,并不会带来穷尽性解读。 至于“排他性”解读,蒋严(2011)认为“都”右向量化的句子并不总是有“排他性”特征。如下例转自蒋严(2011:435): (21)我都买了呢子的衣服。 (21)的语义解读可以是:我每次都买了呢子的衣服,但还有可能买了其他的东西。其实,这里的“排他性”是由对比焦点带来的,正如Rooth(1985)所言,焦点意味着选择,即选择一个,排除其他。通过添加其他焦点标记词同样可以带来排他性。如下面三例所示,各例改编自例(21): (22)a.是我买了呢子的衣服。 b.我买的是呢子的衣服。 c.我是买的呢子的衣服。 在上面三例中,(22)a意为“是我不是别人买了呢子的衣服”,(22)b意为“我买的不是呢子之外的衣服”,而(22)c所传递的意思为“我买了呢子的衣服,不是借的”。由此可见,仅凭穷尽性和排他性的语义要求,并不能界定“都”的全称量化功能。那么,“都”的本质属性到底是什么?通过语料检索,我们发现汉语中存在类似于“都”这样的副词成分,它们皆可以与“都”共现,如果“都”被视作全量算子,那么,类似成分是否也具有同样的功能呢?下文我们将通过这一类语料的分析,探究“都”的本质属性,并归纳出其作用范围。 4.“都”的本质属性初步分析:来自语料库的证据 在现代汉语中,除了“都”之外,还存在具有类似语义与功能的副词,如“皆”“全”“俱”等,这些词在具体语境下一般都可以与“都”互换而不改变句子的真值,下文我们将逐一考察这类副词与“都”的相似性。 先看“皆”,据词典的定义,“皆”作为副词与“都”同义:“都,都是”(《现代汉语词典》第7版),例如“比比皆是”“放之四海而皆准”等。在具体的语料中,“皆”与“都”可以互换,如下面两例,均选自BCC语料库: (23)a.李家下的彩礼,一针一线皆不退还,都散给要饭的。 b.病态日甚,仅能食粥或地瓜。若干饭、菜饭、面,皆不能食,不可送来。 在上面两例中,“皆”可以换为“都”而不改变句子的语义。 接下来再看“俱”,它作为副词与“都”同义:“全;都”(《现代汉语词典》第7版),例如“百废俱兴”与“面面俱到”等。语料库中的语料也证明了这一点,如下面两例,均选自BCC语料库: (24)a.弟不过一纨绔子弟,自知平生只会安享逸乐,学书不成,学剑不成,学节义不成,学文章不成,学仙、学佛、学农、学圃俱不成,不过是败家子,废物一个! b.杭少爷是食客,点的菜,俱为王饭儿名菜,有皮儿荤素、春笋步鱼、生爆鳝片、清炒虾仁、虾蟹。 最后再来看“全”,据词典的定义,“全”作为副词的义项为:“完全,都”(《现代汉语词典》第7版)。例如“全不是新的”“不全是新的”等。《现代汉语八百词》给出的定义为:表示所指范围内无例外;都。常和“都”连用组成“全都”(《现代汉语八百词》(修订版))。由此可见,至少在有些情况下,“全”与“都”同义,其在具体语境中依然可以与“都”互换,如下面的例子,均选自BCC语料库: (25)a.酒店里,街上,都没有人,大家全“看热闹”去了。 b.老水手说笑话:“夭夭,你家里临河,凡是水里生长的东西,全上了桌子,只差水爬虫不上桌子”。 除了与“都”互换外,上述三个词还可以与“都”共现,即可以出现在“都”的前面或后面,如下面三组例句,均选自BCC语料库:  在上面三组例句中,“都”可以与“全”这一类同义词共现,类似的副词还包括“净”,它也可以和“都”共现,如下面两例,均选自BCC语料库:  综上所述,若“都”被视为全称量化词,那么,上述的四个词也应当可以视作全称量化词。这等于说,汉语里有多个与“都”类似的全称量化词。这并不是说,一句话里不允许存在多个全称量词,只是这些全称算子与名词变量必须是一一对应的关系。如下例(30)所示,转自Cann(1993:153)例(8)b:  在上例中,两个全量算子everyone分别约束变量y与变量x。如果“都”类副词是全称量化词的话,在逻辑上的附带效应就是一个变量要经受两次甚至是三次量化。而在逻辑语义学中,一个算子通常只能约束一个变量,否则会违反双射原则(Bijection Principle)(Koopman & Sportiche 1982)。具体来说,像(28)a这样的句子会生成如(31)所示的不合格逻辑式:  在(31)中,由名词“叶子”引出的变量,除了接受强量化词“所有”的量化外,还要接受同是全称量词的“全”和“都”的量化,这是完全不符合逻辑语义要求的。为了规避类似的双重量化,Lin(1996)曾试图将强量化词“所有”与“每个”边缘化,而将“都”分析为全称量化词,这明显就是舍本逐末的做法。退一步讲,如果“所有”这类强量化词不是真正的全量算子,那么,根据本文所描述的“都”与“皆”“俱”“全”等类似副词共现的特点,我们更不应该视其为全量算子。 实际上,英语中也存在与“都”类似的副词,如下面一组例子中的altogether、all together与totally,(32)中各例均选自COCA语料库: (32)a."The overall political goal of disinformation is to confuse and to erode your trust in information altogether," she says. b.You have got to take it all together.And I've tried to be open and fair and transparent and accurate. c."I was really scared,the situation got totally out of control," he said. 在上述例句中,无论是altogether与all together还是totally皆可译为“都”“皆”“全”(即是说这些副词在语义上近似于all)。但国际学界似乎并没有把这类整体义副词分析为全称量词。下文我们将从“都”的作用范围,逐步揭示“都”的程度加强之本质。 5.“都”的强化词分析:显性范围与隐性范围 在描写语法体系中,“都”比较一致地被分析为范围副词(王力1954;吕叔湘1980;朱德熙1982等)。在上文的语料分析中,我们发现有时句中已经存在了“都”的近义副词,而它依然可以在其后面或前面出现,此时删除“都”并不影响句子的意义。又该如何解释“都”的这些表现呢?它既然不是语义冗余成分,那它必然具有其他的功能。 我们认为比较合理的解释就是,“都”本质上仍然是范围副词,在语义功能上是一个强化词(周永、吴义诚2018;吴义诚、周永2019;Yang & Wu 2019),在语用效果上能够增强句子的语力。换言之,“都”作为强化词可以关涉某个显性的作用范围(句子结构),也可以是隐性的(时间或语气)。 先来看显性强化。我们在语料考察中发现,有时候很难给“都”一个确切的意义,如下面两例,均选自CCL语料库: (33)a.说完转向宋耀如:“快说说看,都谁走,怎么安排?” b.“都什么人去啊?”林小枫怀着绝望的希望又叮了一句。 上述两例中,“都”所强调的范围是显性的,其指称对象必然是某类人物的集合。这也能很好地解释为什么“都”倾向与“全量表达”共现,如下面三例,均选自CCL语料库: (34)a.每个人都想夺冠,每个人都认为自己是最棒的。 b.满街筒子都是人,墙上趴的,树上钻的,人多是这里的一大奇观。 c.他好像什么都知道,你认为他们这种人是真的在历史上存在吗? 在上面三例中,不仅是“每个”这样典型的量化词,还是其他的全量词“满”以及任指疑问代词“什么”,皆要求“都”的强制出现,但这时“都”的使用与全称量化似乎并无关系,只是全称短语的使用满足了“都”限定范围的充足性。 但这一功能有时并不一定全是由“都”来扮演的,上面三例中的“都”皆可以被“全”所替换,像(34)a中的“自己”也可以限定全称量化的范围,即“每个人认为自己是最棒的”也是合法的。换言之,“都”与全量表达的搭配并不存在绝对的强制性,这一点得到了自然文本语料的证实,如下面两例所示,(35)a与(35)b均选自CCL语料库: (35)a.所有旅馆的客人可以随时进去在同一个浴池里泡浴。 b.每个人的回答也决不会完全一样。 总的说来,“都”的显性范围都可以在形态句法层面找到其作用对象。 再来看“都”的隐性范围,其涉及的是隐性的时间命题与语气范畴。先来看标示时间范围的例子,如下例(36)a选自CCL语料库,而(36)b则为相应的变换形式: (36)a.都三点钟了,时间过得真快,简直不可思议! b.?三点钟了,时间过得真快,简直不可思议! “三点钟”是一个中间的“时间量”,如果没有“都”的话,很难说它是某个时间范围内比较晚的点,如(36)b所示。而一旦使用了“都”,其所标示的则是说话人潜意识时间范围中一个比较晚的点,如(36)a所示。此外,“都”还通过标示某一特定范围内的极值以达到强化语气的目的。这也就是传统语法分析中的“连……都”结构,通常情况下,“连”可以省略(与上文“都”和全称量词共现的事实一致的是,当“连”出现时,“都”也必须强制出现以形成恒常的框式结构,即“都”的作用是标示特定范围内的极值)。如(37)a与(37)b所示,两例均选自BCC语料库: (37)a.奶奶给我熬米汤,烤馒头片。(连)爷爷都跟着忙,我心里很难过。 b.只要能够入选的孩子,一分钱都不用交。包括学费,资料费,书本费,以及生活费。 在(37)a中,在为“我”而忙碌的家庭成员这一范畴内,“爷爷”是最不可能参与的人,通过标示这一不可能的个体,实现句子的强调解读,即所有人都为“我”忙碌起来。而在(37)b中,“都”标示某一特定范围内极值是其通过与表非限定的“一+量+名”结构连用而实现的,此即所谓的“极小词”(minimizer)结构。该类结构标示的是表示最小数量或程度的短语,它通常与否定极项成分共现,在已有的研究中,“都”一般被看作是允准者,具体研究可参见Shyu(2016)及Yang & Wu(to appear)的论述。“都”通过与极量成分“一分钱”以及否定成分“不”的共现强化了句子自身所传递的信息,即“不用交钱”。 由上述分析可知,“都”作为范围副词既可以合理阐释其与全量表达共现的事实,也可以拓展并涵盖表示时间或语气的相关例句。由此可见,“都”本质上只是一个范围副词,在语义功能上是一个强化词,在语用效果上能够增强句子的语力。 通过对汉英全称量化的对比分析,本文质疑“都”作为全称量词的地位。在考量汉语自身语言事实及与英语对比分析的基础上,本文提出:“都”没有真正的全称量词那么严谨,当它与复数名词连用时,其作为范围副词的属性很容易造成所谓全称量化的假象,但此时语句往往允许例外。而真正的全称量词all/every和“所有/每个”则不允许出现例外,即“都”并不具备恒常的全量义。而“都”能够与具有类似语义与功能的副词“皆”“全”“俱”等互换而不改变句子真值的语言事实,则进一步说明它并不是真正的全称量词。与真正的全称量词all/every和“所有/每个”不同,“都”不能出现在(被量化的)名词前面,也不能够与相关名词构成全称量化短语(quantificational phrase),它在句法属性上是传统语法学家定性的范围副词,而在语义功能上是一个强化词,它既可以关涉某个显性的句子结构,也可以强化隐性的时间或语气,其语用效果就是增强句子的语力。 原文参考文献: [1]Anderson,J.1975.A note on出e placement of universal quantifiers.Folia Linguistica 7(3-4):317-338. [2]Cann,R.1993.Formal Semantics:An Introduction.Cambridge:Cambridge University Press. [3]Cheng,L.Lai-Shen(郑礼珊).1995.On dou-quantification.Journal of East Asian Linguistics 4(3):197-234. [4]Chierchia,G.1995.Dynamics of Meaning:Anaphora,Presupposition and the Theory of Grammar.Chicago:The University of Chicago Press. [5]Chomsky,N.1971.Deep structure,surface structure,and semantic interpretation.In L.A.Jakobovitz & D.D.Steinberg(eds.).Semantics:An Interdisciplinary Reader.London and New York:Cambridge University Press,183-216. [6]Cui,Xiliang(崔希亮).1993.A pragmatic analysis of LIAN-structure in Mandarin Chinese.Studies of the Chinese language(2):117-125.[1993,汉语“连”字句的语用分析.《中国语文》第2期:117-125.]. [7]Feng,Yuli(冯予力)&Pan,Haihua(潘海华).2018.Revisiting the semantics of dou:From the perspectives of exhaustivity and exclusiveness.Studies of the Chinese Language(3):177-194.[2018,再论“都”的语义:从穷尽性和排他性谈起.《中国语文》第3期:177-194.]. [8]Jiang,Jingzhong(蒋静忠)&Pan,Haihua(潘海华).2013.Categorization and interpretational rules of the meaning of dou.Studies of the Chinese Language(1):38-50.[2013,“都”的语义分合及解释规则.《中国语文》第1期:38-50.]. [9]Jiang,Yan(蒋严).1998.Pragmatic inference and the syntactic/semantic features of dou.Modern Foreign Languages(1):10-24.[1998,语用推理与“都”的句法/语义特征.《现代外语》第1期:10-24.]. [10]Jiang,Yan(蒋严).2011.The formal pragmatics of dou.In Jiang Yan(ed.).Approaching Formal Pragmatics.Shanghai:Shanghai Educational Publishing House,432-457.[2011,“都”的形式语用学.见蒋严主编,《走近形式语用学》.上海:上海教育出版社,432-457.]. [11]Koopman,H.& D.Sportiche.1982.Variables and the Bijection Principle.The Linguistic Review 2(2):139-160. [12]Lee,Thomas,Hun-Tak(李行德).1986.Studies on Quantification in Chinese.Ph.D.dissertation.University of California,Los Angles,California. [13]Lin,Jo-Wang(林若望).1996.Polarity Licensing and Wh-phrase Quantification in Chinese.Ph.D.dissertation,University of Massachusetts,Amherst,MA. [14]Lin,Jo-Wang(林若望).1998.Distributivity in Chinese and its implication.Natural Language Semantics 6(2):201-243. [15]Lü,Shuxiang(吕叔湘).1980.Eight Hundred Words in Modern Chinese.Beijing:The Commercial Press.[1980,《现代汉语八百词》.北京:商务印书馆.] [16]Ma,Zhen(马真).1983.Position of the scoped object of dou/quan.Chinese Language Learning(1):27-34.[1983,关于“都/全”所总括的对象的位置.《汉语学习》第1期:27-34.]. [17]Pan,Haihua(潘海华).2006.Focus,tripartite structure,and the semantic interpretation of dou.In Research and Exploration in Grammar(13).Beijing:The Commercial Press,163-84.[2006,焦点、三分结构与汉语“都”的语义解释.见《语法研究和探索(第十三辑)》.北京:商务印书馆,63-84.]. [18]Rooth,M.1985.Association with Focus.Ph.D.dissertation,University of Massachusetts,Amherst,MA. [19]Shyu,Shu-Ing(徐淑瑛).2016.Minimizers and EVEN.Linguistics 54(6):1355-1395. [20]Wang,Li(王力).1956.Modern Grammar of Chinese.Beijing:Zhonghua Book Company.[1956,《中国现代语法》.北京:中华书局.]. [21]Wu,Yicheng(吴义诚)&Zhou,Yong(周永).2019.Towards a unifying account of dou in Mandarin Chinese:Implicit and Explicit Domain.Contemporary Linguistics(2):159-180.[2019,“都”的显域和隐域.《当代语言学》第2期:159-180.]. [22]Xiang,Yimei(向以梅)(to appear).Function alternations of the Mandarin particle dou:Distributor,free choice licensor,and ‘even'.Journal of Semantics. [23]Xiong,Zhongru(熊仲儒).2008.Dou's rightward semantic association.Modern Foreign Languages(1):13-25.[2008,“都”的右向语义关联.《现代外语》第1期:13-25.]. [24]Xu,Liejiong(徐烈炯).2014.Is dou a universal quantifier? Studies of the Chinese language(6):498-507.[2014“,都”是全称量词吗?.《中国语文》第6期:498-507.]. [25]Xue,Xiaoying(薛小英)&Han,Jingquan(韩景泉).2009.The semantic association of dou and its syntactic realization.Modern Foreign Languages(2):127-136.[2009,“都”的语义关联及其句法实现.《现代外语》第2期:127-136.]. [26]Yang,Xiaolong(杨小龙)&Wu,Yicheng(吴义诚).2019.A dynamic account of "lian…dou" in Chinese verb doubling cleft construction.Lingua 217(1):24-44. [27]Yang,Xiaolong(杨小龙)&Wu,Yicheng(吴义诚)(to appear).A dynamic analysis of minimizers in Chinese lian…dou construction.Journal of Logic,Language and Information. [28]Zhou,Yong(周永)&Wu,Yicheng(吴义诚).2018.On the intensification function of dou in Mandarin Chinese:A grammar-pragmatics interaction perspective.Foreign Languages and Their Teaching(6):26-35.[2018,“都”的程度加强功能:语法与语用的互动视角.《外语与外语教学》第6期:26-35.]. (责任编辑:admin) |