|

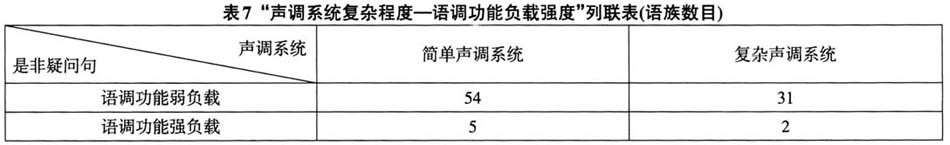

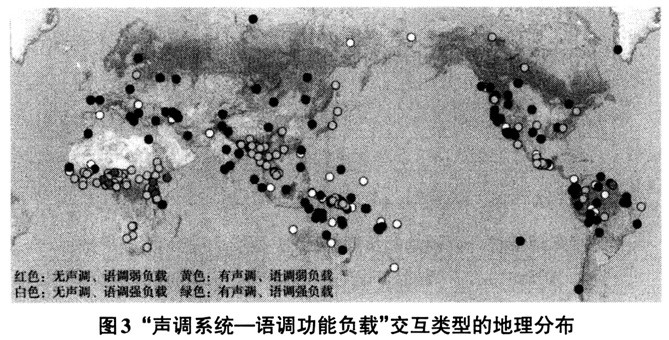

表6显示,除了澳洲未搜集到有声调语言的样本,其他五个独立区域中,语调功能强负载的类型在无声调语言中的比例都要高于有声调语言。换句话说,有声调的语言更倾向于语调功能弱负载,语调功能强负载的语言更倾向于无声调。对于欧亚大陆、北美洲、巴布亚—南岛区域的语言,甚至可以断言,有声调语言都是语调功能弱负载的语言,语调功能强负载的语言都是无声调语言。 如果认为声调的有无和语调功能负载强度之间无关,那么五个区域同时出现表6中无声调语言和有声调语言的差异的概率理论上是  。因此我们可以推断,声调的有无和语调功能负载强度之间存在显著的类型学相关性。从这一结论来看,冯胜利(2015)关于“声调—语调殊难两并”“基频功能的单一性”的论述具有一定的解释力。 。因此我们可以推断,声调的有无和语调功能负载强度之间存在显著的类型学相关性。从这一结论来看,冯胜利(2015)关于“声调—语调殊难两并”“基频功能的单一性”的论述具有一定的解释力。那么能否进一步推论“声调实现得越充分越复杂,语调受到的限制就越大”(冯胜利2015:60),就像我们从表3中初步观察到的那样?对于这个问题,一方面我们在2.1小节中已经说明,Maddieson(2013)对于简单声调系统和复杂声调系统的区分暂时无法用来做过多推论;另一方面,正如下页表7所示,我们的样本中语调功能强负载的有声调语言数目太少(8种语言、7种语族),就声调和语调的类型学相关性暂时不能得到更多的可靠结论。  图3是表4中四种类型语言的地理分布情况。这8种只用语调表达是非疑问的有声调语言是Lango、Luo、Ngizim、Murle、Igbo、Yoruba、Oromo(Harar)、Ndyuka,其中Ndyuka语分布在南美洲,另外7种语言均分布在非洲。为什么这些有声调语言会将“只用语调”作为基本手段来表达是非疑问语气?是否和汉语中不用疑问词、只用语调表达是非疑问语气一样?抑或是这些语言的声调性质很特殊?如果冯文关于“基频功能的单一性”的假说成立,这些都将是需要进一步探讨的问题?  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |