|

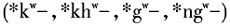

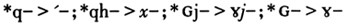

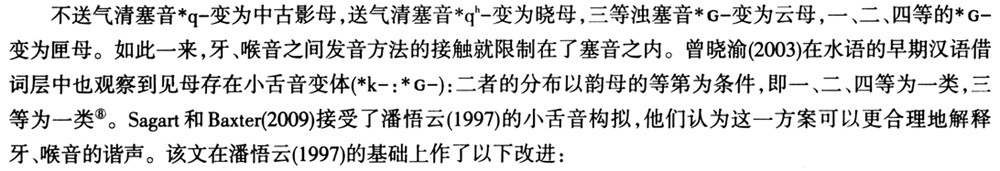

3.2 小舌声母 白-沙(2014)在声母系统上最显著变化即增加了一套小舌音(uvulars)。牙、喉音在谐声材料中的接触情况可分为两类:牙音与喉音之间的交涉(如:公声有翁、瓮,肙声有娟、捐),牙、喉音一道同其他部位接触。后者主要包括以下类型:一是与章组接触(如:丩声有收、  ,咸声有箴、葴),二是与端、知组接触(如:貴声有隤、穨,希声有瓻、絺),三是与精、庄组接触(如:井声有阱、穽,惠声有穗、繐),四是与唇音接触(如:己声有配、妃,甹声有聘、娉)。现代学者针对上述第二类情形,陆续提出了复辅音、*-r-介音、前置音节等多种构拟方案,该问题已经得到了较为妥善的解决(参看高本汉,1923;雅洪托夫,1960;白-沙,2014)。 ,咸声有箴、葴),二是与端、知组接触(如:貴声有隤、穨,希声有瓻、絺),三是与精、庄组接触(如:井声有阱、穽,惠声有穗、繐),四是与唇音接触(如:己声有配、妃,甹声有聘、娉)。现代学者针对上述第二类情形,陆续提出了复辅音、*-r-介音、前置音节等多种构拟方案,该问题已经得到了较为妥善的解决(参看高本汉,1923;雅洪托夫,1960;白-沙,2014)。对于上述第一类情形(即牙、喉之间的交涉),传统古音学家一般认为牙、喉古音本为一类,章太炎甚至提出“喉、牙足以衍百音,百音亦终  复喉、牙”之论⑦。从谐声的角度看,牙、喉声母的构拟主要有以下难题:1)如何解释擦音和塞音互谐现象;2)如何解释以母(喻四)与不同部位声纽(包括舌头、舌根等)的接触;3)如何确定匣母与群、云(喻三)之间的互补关系。我们首先简要回顾以往的构拟方案: 复喉、牙”之论⑦。从谐声的角度看,牙、喉声母的构拟主要有以下难题:1)如何解释擦音和塞音互谐现象;2)如何解释以母(喻四)与不同部位声纽(包括舌头、舌根等)的接触;3)如何确定匣母与群、云(喻三)之间的互补关系。我们首先简要回顾以往的构拟方案:高本汉(1923)以《康熙字典》收字为材料,认为匣母同喻母(包括喻三、喻四)的谐声行为类似,即常与塞音接触而不常与擦音接触。他一方面将匣母、喻三、喻四改拟为不送气的浊音塞音,一方面沿用了影、晓二纽的中古发音方法。董同龢(1948)发现高氏的材料存在缺陷,即晓、匣二纽在《说文》谐声中实际上是经常相谐的。他维持了匣母擦音的构拟(*γ-),并采纳了曾运乾“喻三归匣”的理论,将匣母改配喻三。李方桂(1971)的改进为:1)取消了高氏的浊送气声母,认为上古汉语全浊声母不存在送气/不送气对立;2)增加了一套圆唇舌根声母  ;3)将喻四改拟为*r-;4)使匣母兼配喻三和群母。王力(1987)对谐声材料在古声纽研究中的作用有所怀疑,除喻三和喻四外,他大致沿用了牙喉音声纽的中古拟音。上述诸家的构拟方案可归纳如下: ;3)将喻四改拟为*r-;4)使匣母兼配喻三和群母。王力(1987)对谐声材料在古声纽研究中的作用有所怀疑,除喻三和喻四外,他大致沿用了牙喉音声纽的中古拟音。上述诸家的构拟方案可归纳如下: 邵荣芬(1991)对匣母的谐声行为做了划分,即根据它与塞音或擦音的接触分别拟作*g-和*h-。Baxter(1992:209-210)也将匣母分为塞音和擦音两类,但出发点有所不同:他认为部分喻三的开口字不能视为例外(拟作*  ),当匣母与之相谐时便拟为擦音* ),当匣母与之相谐时便拟为擦音* 。然而,晓母除了与匣母(擦音类)相谐之外还常与见组塞音接触,上述方案对此仍缺乏解释力。 。然而,晓母除了与匣母(擦音类)相谐之外还常与见组塞音接触,上述方案对此仍缺乏解释力。此后,部分学者将眼光转移到民族语借词、对音等材料上。潘悟云(1997)发现在民族语借词中,汉语的牙喉音声母往往与小舌音相对应,主张引入一套小舌塞音:   (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |