系词的语法化过程与趋势(6)

http://www.newdu.com 2025/11/10 10:11:31 《汉语学习》2013年第5期 石定栩 韩巍峰 参加讨论

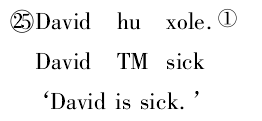

最后,所谓“分散原则”是指在某一语言形式的语法化过程中,原有的用法并不一定会完全消失,相反,新生的用法与原来的用法可以共生(coexist)。比如,下面两例英语句子中作主动词独立的“have”和作助动词附着的“-′ve”即是如此。(Hopper 1996)例如:  同样,“是”在语法化的过程中,由其原始的形容词性用法而派生出的包括诸如指示代词、名词、动词等在内的过渡性用法,以及其后在语法化的过程中被保留下来并在现代汉语中仍为主要用法的系词和焦点标记,这些在一定阶段内共存的功能则可以看成是通过“分散”的形式而派生出来的。总的来说,整个语法化过程中,后阶段的系词和焦点标记用法的保留,与前阶段相关用法的消失是上述各原则互相作用的结果。 三、主题标记“是”进一步语法化的可能性 语法化是一个动态且持续的过程,那么“是”在语法化为系词和焦点标记,且相应功能被保留下来后,相应语法化过程是就此停滞还是有进一步语法化的可能呢?事实上,徐烈炯、刘丹青(2007)曾明确指出,“是”是一个典型主题标记,并且其不是来源于语气词。(11)在一些明清小说中可以找到“是”用作主题标记的例子。例如: (22)呒娒再勿肯照应倪点是,今生今世总归呒拨出头日脚格哉。(《九尾鱼》) (23)委是,小的负屈街冤。(《金瓶梅词话》) 需要指出的是,《九尾鱼》的例子是按照当时的苏州话写的,而《金瓶梅词话》经考证应为主要由北方方言写成(颜景常1992),这说明“是”作为主题标记的用法虽然可能在吴方言区中较为明显,但应具有普遍的、跨方言的特征。而下面取自清末上海话教科书的例子,则更进一步证明“是”作为主题标记在相关方言中的地位。例如: (24)东洋话是,勿晓得,大英话会话。(杉江房造1908) 不过,“是”的主题标记的用法出现时间较晚,在这一时期,虽然其系词与焦点标记用法仍相当活跃,但最早的如形容词、名词、动词等用法却已极为罕见。因此,“是”语法化为主题标记的趋势若的确存在,那么相应功能也应该是更多地受到了系词与焦点标记“是”的影响。 事实上,从焦点标记过渡到主题标记的过程在其他语言中也不乏证据。比如,在一些西非的Oti-Volta语言中,焦点标记具有连接句首主题和其后述题的作用,因此被称为“伪焦点标记”。并且这些语言基本上都是具有词汇-语法功能的声调语言,其基本语序是主语-动词-宾语。 从类型学的角度看,由系词到焦点标记,再由焦点标记到主题标记(甚至由系词直接到主题标记)的过程是一条具有普遍特征的语法化路径。如希伯来语的主题标记“hu”就来自于其系词的用法。例如:  (原文中注释对应本文注释12) 又如,Augustin(2007)对斯瓦西里(Swahili)语的研究发现,该语中的“ndi”由系词语法化而来,在功能上除了标示主题外还具有突出焦点的功能。这现象在Payne(1997)和Lowes(2006)对藏缅诸语(Tibeto-Burman languages)的研究中也得到了同样的结论。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:“之”的衰落及其对句法的影响

- 下一篇:从梵汉对勘看全称量化限定词“所有”的形成