基于使用的语言观下频率对图式构式的建构作用

http://www.newdu.com 2025/12/18 08:12:28 《语言教学与研究》2018年 杨黎黎 汪国胜 参加讨论

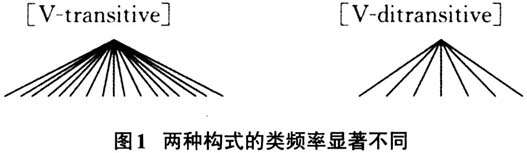

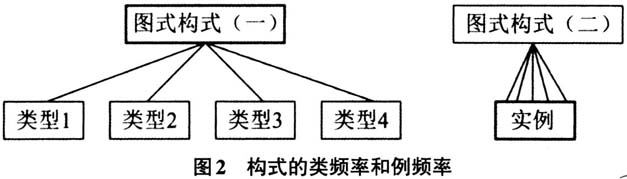

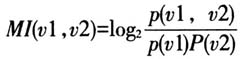

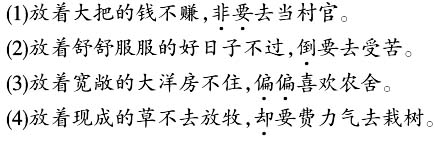

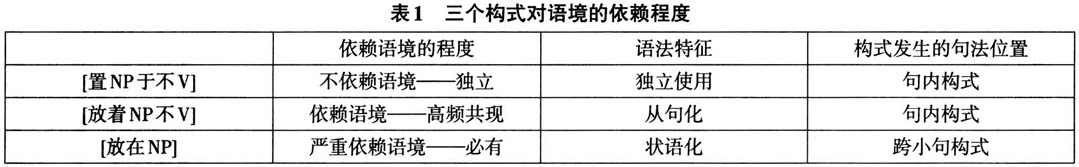

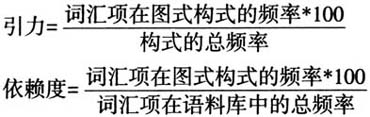

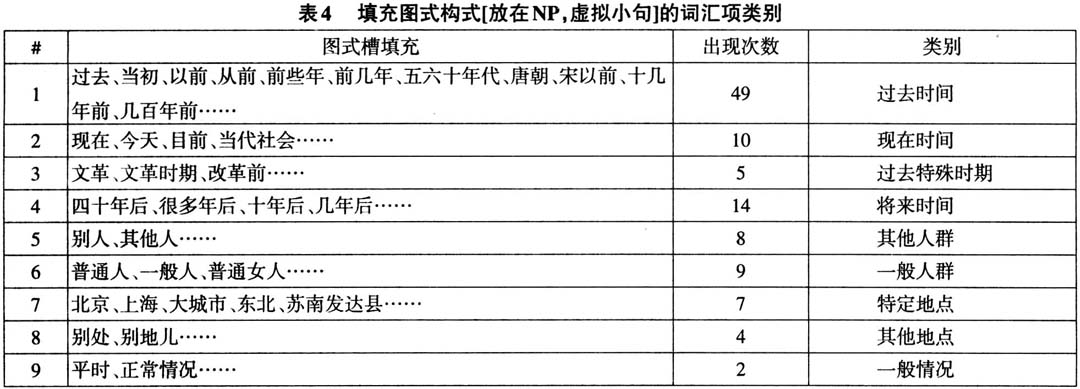

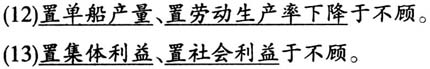

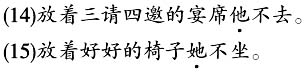

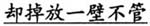

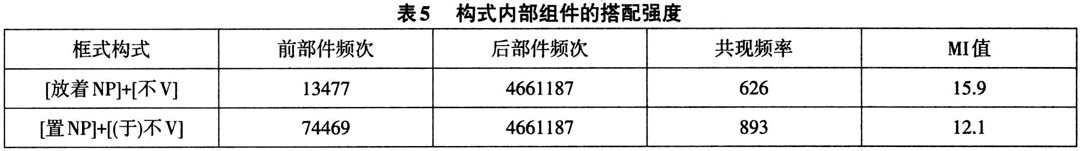

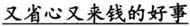

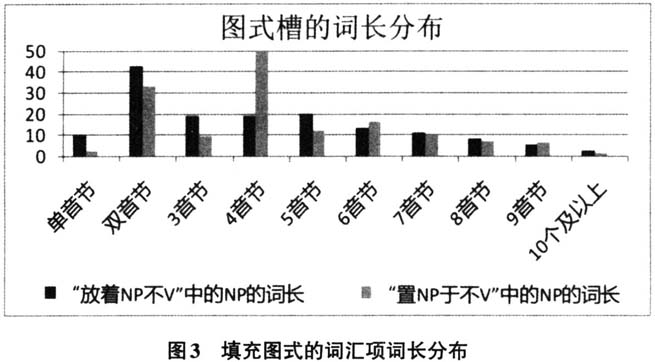

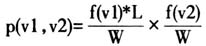

内容提要:频率对构式的影响是通过语境、图式性、组合性和分析性来实现的。一个构式高频出现在特定的语境中,就容易从该语境中预测出其构式义。类频率和例频率对图式构式的影响不同,高类频率固化图式构式,高例频率则仅仅固化了实例本身。构式的组合性和分析性的丧失是一个渐变的过程,内部组件的共现频率、搭配强度影响着构式的固化。通过意义相关但语境依赖度不同、固化程度也不同的三个图式构式“放着NP不V、置NP(于)不V”和“放在NP(虚拟语气)”来说明频率对构式的建构作用。 关 键 词:构式;频率;语境;固化;组合性 作者简介:杨黎黎,女,新加坡国立大学博士,现为苏州大学文学院讲师,研究方向为现代汉语语法、认知语言学;汪国胜,男,华中师范大学教授,研究方向为现代汉语语法和方言。 基金项目:本项研究系中国博士后第61批面上资助(2017M611889)的系列成果之一。 一、引言 1.1 基于使用的语言模式强调频率效应 近年来汉语学界注重频率对语言的影响,除传统的字频、词频、频率在二语习得和对外汉语教学中的影响(文秋芳2003)外,与本研究相关的频率研究主要有:1)频率和语法化、词汇化的关系(刘云、李晋霞2009;彭睿2011等);2)复句中前后分句搭配中的频率效应(姚双云等2011;罗进军2016等);3)频率对语法结构的建构及对整个语法体系的影响(程丽霞2006;张立飞2010;王慧莉、邴文铎2013等)。 频率对语言结构的解释和建构作用的理论基础正是基于使用的语言模型(Bybee 2003)。频率作为语言使用的一个要素,对语言结构的历时性建构、变异以及心智表征均起到了重要的作用。当代语言学并不否认频率对语言的作用,分歧仅在于频率究竟起多大的作用(Bybee & Hopper 2001:10-12)。关于频率的研究,已经达成共识的是词频影响人们对词语识别的速度(Balota & Chumbley 1984;Rayner & Duffy 1986)。频率在比词小的单位(语素)层面起着作用;在比词大的单位如多词表达、句子层面也有影响。尽管关于频率效应在词语加工方面的文献较多,但近年仍有不少针对大于词的语法单位的频率效应研究,如两个词的共现频率(Sosa & MacFarlane 2002)、更大的句法结构中的频率(Arnon & Snider 2010)、高频率引起线性毗邻的语言单位的组块化(Haiman 1994;Bybee 2002、2003;彭睿2011)等等。人们感知语法单位的次数越多,记忆越深刻,就越容易把它们作为语块来提取和加工。这些研究都支持一个结论:多词语符串的频率影响其表征和加工。 1.2 构式中的频率效应 构式语法发展至今,已呈现出流派纷呈、多向发展的局面,但是无论哪个流派,都采用基于使用的语言模型。(施春宏2017)虽然已有研究提及构式语法中强调使用频率,但是仍有很大研究空间:1)从构式语法的角度把频率和图式模式联系在一起的汉语构式实例研究并不多见;2)除使用频率外,关注到图式性构式图式槽词汇项类频率的较少;3)对构式内部构件组合性的共现频率几乎没有涉及和研究;4)以往讨论频率和能产性的较多,但是频率同构式的自足性、语境依赖度的互动研究尚属空白。 构式的内涵和外延目前还有很大的分歧。Goldberg(1995:4-5、2006:18-20)认为凡是形式和意义的配对体就可看作构式,从语素到复句均可纳入。构式除了有句内构式之外,还有跨小句构式和语篇构式(  2005)。陆俭明(2011、2016)则认为构式的核心应集中研究于句法,最主要应研究“边缘性句式”。Goldberg曾在后来的论述中补充说到,如果高频使用,即使语义是透明的、可预测的,也应纳入构式。可见,语言学家对典型构式及构式的研究对象众说不一。其实,频率对我们的判断有直接影响,频率的显著差别直接影响我们对一个结构是否可纳入到构式及该构式是否是“典型构式”的判断。仅从构式义入手无法全面说明构式的内涵,频率在互动构式语法中效应显著,频率对构式的建构和构式特征的浮现均有重要影响。 2005)。陆俭明(2011、2016)则认为构式的核心应集中研究于句法,最主要应研究“边缘性句式”。Goldberg曾在后来的论述中补充说到,如果高频使用,即使语义是透明的、可预测的,也应纳入构式。可见,语言学家对典型构式及构式的研究对象众说不一。其实,频率对我们的判断有直接影响,频率的显著差别直接影响我们对一个结构是否可纳入到构式及该构式是否是“典型构式”的判断。仅从构式义入手无法全面说明构式的内涵,频率在互动构式语法中效应显著,频率对构式的建构和构式特征的浮现均有重要影响。本文试图从基于使用的语言观入手,考察在构式语法中频率与构式其他因素的互动,强调频率在构式的语境、图式性(schematicity)和固化①(entrenchment)中的显著效应,进而说明频率是影响我们认知识别构式的重要影响因素之一,可以将我们语感、认知中所认为的“典型构式”用量化的手段显现出来。我们选择了三个相互关联的构式作为案例分析,分别为:“放着NP不V、放在NP(虚拟语气)、置NP于不V”。“放着NP不V”常常同后续的转折分句共现,具有一定的语境依赖度,但仍属句内构式;“放着NP(虚拟小句)”当且仅当同后续小句共现才可看作具有构式义的虚拟语气小句,是一种跨小句的构式;“置NP于不V”可以看作是一种高频搭配的句内构式,其语境依赖度低,语义透明度相较于其他两个来说最高。三个构式的固化程度不同,语境依赖度也不同,最重要的原因就是频率对三者的影响因素不同。 二、构式—语块中的频率效应 2.1 语境、固化和频率 构式需要在特定的语境下才能产生和固化。认知语言学家已经通过实证研究达成共识:听者/读者可以通过语境线索来预期即将出现的单词或结构。一个构式高频出现在特定的语境中,这个构式就变得跟该语境相关,听者/读者便更容易从相关的语境中预测出它的构式义。最近的研究和一般的知觉认知理论、神经系统理论、加工理论都认为被语境启动的预期对于显著效应的发生是至关重要的。(Levy 2008;Jaeger & Snider 2013)Schmid & Günther(2016)将语言现象中的频率跟认知系统中的显著和固化联系起来,认为一个词汇或表达具有认知上的显著主要有四种情况:1)语境自由的固化引起的显著:符合长期记忆中知识储备的预期。比如一些完全固化了的高频构式,其构式义能够脱离语境推导,且作为一种知识储备储存在我们的长期记忆中。2)依赖于语境的固化引起的显著:依据当前语境对即将出现的文本信息进行的一种预期。比如:高频共现的词汇搭配,可以由线性出现的搭配前项而自然推知后项;或者由特定的情境或社会事件激活的相关语境中预期文本,比如:婚礼誓词、毕业典礼发言等模式化了的语境。3)反预期引起的显著:在当前的语境中,不符合对即将出现的文本信息的预期。4)创新引起的显著:不符合长期记忆中存储的知识的预期。其中前两种正是对构式—语块的频率和语境关系的明确阐述:构式—语块的固化跟语境密切相关。使用频率越高,固化程度越高,该构式越独立于语境,最常见的就是一些高频习语的使用,并不依赖于语境也可以推知其构式义,从而作为一种知识储备进入到长期记忆中。 2.2 类频率和例频率对构式的影响 2.2.1 高例频率和类频率对图式构式的影响 基于使用的语言模式强调例频率和类频率对语言有构建作用。一个构式具有较高的类频率表现在其能够被很多不同的词汇项(lexeme)实例化(instantiation)。如果一个构式有较高的例频率,说明其被相同的词汇项实例化了多次。例频率和类频率也同固化密不可分:高频使用、类频率较高的图式构式,可以认为它已经在说话人的记忆中被固化了;如果该图式构式的其中一个实例高频使用,那么仅仅只有这个实例在说话人的记忆中被固化。越抽象的图式构式越不容易固化。固化是高频使用的结果,要么是例频率,要么是类频率。如下例中,及物构式和不及物构式在类频率上的差异导致了两个图式构式固化的方式不同:  上图中的线越多,说明图式构式的类频率越高。及物动词的构式比不及物动词的构式的类频率要高,更有可能在说话人心理中固化。构式的类频率非常高,高频使用达到质变,便可认为它已固化。如果仅是图式构式中的一个实例的使用频率非常高,即其例频率高,那么只能说这个实例已然固化,但该实例所代表的图式构式的固化却不得而知。固化可以是微构式,即构式的底层,构式实例;也可以是构式的图式层。例频率的增加带来的结果是微构式的固化;只有类频率的增加才能使得图式构式固化。如下图:  黑体加粗的框表示的是固化的结构。高类频率可以固化图式构式,而例频率高的则仅固化了该实例本身。 2.2.2 高类频率和例频率对图式构式词汇项的影响 图式构式中的类频率指的是在一个构式的图式槽内出现的、可以被互相替代的词汇项的聚合性数量;该构式可以是词汇层面构式,也可以是体现词语间关系的语法构式。比如:规则的英语动词过去式的屈折词缀-ed具有非常高的类频率,-ed适用于数以千计的很多不同动词的过去式,然而类似于swam和rang这样通过改变元音来体现过去式的不规则动词的类频率明显偏低。但是,不规则动词的变化形式能够保存下来是因为这类不规则的动词过去式单个实例的使用例频率高,因而得以在使用者的记忆中固化。类频率对图式构式的影响主要表现在下面几个方面:1)一个图式构式中的图式槽可以被越多的词汇项所填充,那么跟这个构式相联系的特定范畴的词汇项的可能性就越小,即如果这个图式槽中聚合关系的词汇项很多,就很难固定到特定范畴的词汇项去填充这个图式槽;2)如果这个范畴涵盖了越多的词汇项,它的标准特征就越一般化,那么它就更有可能扩展或类推到新的词汇项;3)高类频率意味着一个构式被使用的次数越多,被使用的范围越宽,其表征图式就得到加强,进一步使用新的词汇项的可及性越强;4)高类频率促使了固化和不规则形式的规约化、习语化。不规则的形式只有保持较高的例频率才会被规约而保留下来。② 2.3 频率影响构式的部件和整体 2.3.1 构式—语块的分析性和组合性 构式—语块内部结构的分析性(analysability)和组合性(compositionality)的丧失是一个渐变过程。当一个构式—语块被频繁地使用,可以直接提取时,它们就会变得更加自足,它们的组成成分就会失去与它们在词源学上的联系,在语法化研究中,这个过程也叫去范畴化(Hopper 1991)。但是,一个多词表达被作为一个语块整体地存储和加工,这却并不意味着这个多词表达就没有内部结构了,也不意味着构成它的那些组成成分不能被分析成出现在其他认知表征中的词(Bybee 2003),构式的“不可预测性”也有很多学者做过再思考和补充研究(许艾明2012;施春宏2013;陈昌来、雍茜2015等)。分析性和组合性的丧失是一个渐变过程,也是一个程度问题。 分析性指对每一个组成成分的识别和加工。分析性包括语言使用者对每一个个体单词的识别,也包括对形态句法结构的识别,从一个部分激活到相关的其他部分。比如:英语的习语pull strings不完全是组合性的在于它有隐喻的意义,但是它是可以分析的,英语母语者可以识别它的组成部分以及它们之间的关系,进而可能激活到整个习语的解读。 组合性指语义整体从各组合成分中的可预测度(Langacker 1987:109-112)。比如派生词中的hopeful,careful,watchful等都是可以根据它们的词根hope、care、watch预测出来;但是awful、wonderful是不太具有组合性的,因为它们的词义不能从词根中预测出来。虽然构式可以作为一个语块,整体性地储存和加工,以往我们对构式的“整体构式义”也强调得比较多,但是这并不意味构式一语块就没有内在的结构了。它的内在结构正是基于组成部分之间的关系以及这些组成部分能够产生出的更加一般性的构式。比如:lend a hand属于[V-NP]图式构式的一个实例,lend a hand是一个相对固定的结构,但它内在的组合性结构仍然是可以确定的,比如可以在中间加入修饰语lend a helping hand或者加上间接宾语变成lend me a hand。 2.3.2 组成成分的共现能力 我们用“搭配能力”或“搭配强度”来量化构式—语块内部组件结构的分析性和组合性。姚双云等(2011)等提出评估复句关联词搭配的三个重要参数为搭配距离、搭配强度MI值(mutual information value,互信息值)、搭配强度Z值。我们运用搭配理论,通过计算单现概率、共现概率与标准差来看图式构式中组成部分之间的关系。搭配强度可通过MI值来量化。MI值表示共现的两个词中,一个词对另一个词的影响程度,或某一个词在语料库中出现频数所能提供的关于另一个词出现的概率信息。MI的数值越大,表明共现词对其词汇环境的影响越大,它对共现词的吸引力就越强。MI值可用来描述词语间的搭配强度,计算公式为③:  搭配强度反映其部件之间的联系强度,从而反映构式—语块的整体性。 三、个案研究 下文我们将依次从语境、图式性和内部组合性的因素来说明频率对构式的影响因素。本文选取了三个有意义联系的构式来说明该问题,分别是“放着NP不V、置NP(于)不V”和“放在NP(虚拟小句)”三个构式。这三个构式都包含放置义动词。由于使用频率不同,三个构式对语境的依赖度不同,固化程度也不同。 3.1 语境依赖度、固化和频率 3.1.1 三个放置义构式 Ⅰ.“放着NP不V”高频共现转折分句 “放着NP不V”是表示说话人的一种主观上的反预期,其后常接转折小句。(宗守云、张素玲2014)例如:  “放着NP不V”表达的是主观上的一种反预期,即违背了普世价值观的“大把的钱应该赚、好日子应该过、洋房应该住”。后续常常共现表示转折的分句,用“偏/偏偏、却、竟、非/非要”等引导,表示一种出乎意料的语气。转折分句提供另一种选择情况,与“放着NP不V”的NP形成一种强烈的对比。“放着NP不V”后续的转折小句高频出现,逐渐成为一种高频共现语境,影响着“放着NP不V”构式义的推断。 Ⅱ.“放在NP”强制共现认识情态分句 严格说来,“放在NP”是一个非典型构式,它属于跨小句范围的构式,我们更倾向于将“放在NP”跟后句一同看作表示非真实性虚拟语气的复句构式。例如: (5)这事要  ,一定会痛不欲生的。 ,一定会痛不欲生的。(6)  ,他早就被劳改了。 ,他早就被劳改了。(7)  ,他这行为准是汉奸。 ,他这行为准是汉奸。该构式语义的推断完全依赖于其所处的语境,“放在NP”用于假设前项,表示假设的某情况“置换”到该分句所述的情况下,就会出现后句所叙述的结果。后句常常有认识情态标记,如“一定、准”等,表示说话人确定性的推测,前后分句共同构成了假设性虚拟语气的复句。后句逐渐成为“放在NP”表示虚拟语气的必有语境。类似的还有下面两种构式变体: (8)搁在他身上,他也受不了。 (9)搁谁,谁能受的了? Ⅲ.独立于语境的“置NP(于)不V” 另一个“放置义”构式“置NP(于)不V”属于句内成分的构式,且不依赖语境我们也可以推知其义。例如: (10)一些厂商为牟取暴利,不择手段,  。 。(11)现下他一心羡慕表妹,或可一时  。 。3.1.2 语境依赖度和固化程度 综上可见,三个构式对语境的依赖程度是不同的。“放着NP不V”属于句内构式,但其高频共现转折分句,两个分句一起构成了选择关系的复句。“放在NP(虚拟语气)”一定要接后续的认识情态分句才可以完句,才能产生假设性虚拟语气的构式义。“放在NP”状语从句化了,将它定义为跨小句构式更为合适,对语境的要求是强制性的。相反,“置NP(于)不V”是句内构式,可以不依赖语境,构式义的产生较为独立。如下所示:  我们通过三个构式的主要动词的出现频率跟构成构式的频率相比较得出相对频率来说明该构式的固化程度。  为比较三个构式的固化程度,首先选取CCL现代汉语语料库中三个构式的主要动词的出现频次,再看整个构式的出现频次,比较构式频次在主要动词频次中所占比例,从而确定其固化程度的高低。可以看出,“放在NP”表示虚拟语气的构式固化程度最低,“放在”出现在语料库中有34529次,但表示虚拟语气的该构式“放在NP”仅有108次,说明表示虚拟语气的“放在NP”的使用频次在总频次的比例很少,固化程度低,需要在语境中推导其构式义。 3.2 例频率和类频率对构式—语块的影响 3.2.1 单个实例“置之不理”的固化 我们上文已经提及,某个微构式的高例频率对图式构式的固化并没有显著效应,而仅仅是使其自身被固化、规约化。比如:通过对构式“置NP(于)不V”语料的统计发现,“置之不理”的出现频率遥遥领先于其他实例,“置之不理”的高频出现使“置之不理”本身得以固化,《汉语大词典》(第1024页)和《现代汉语词典》(第七版,第1693页)在“置”的词条下都收录了“置之不理”。但是,“置之不理”的固化并不能说明图式构式“置NP(于)不V”也随之固化了。构式的能产性往往跟高类频率相关,一个构式的结构越开放,其实例化的词汇项越多,就意味它的能产性越高。然而,如果仅仅是某个微构式实例的例频率较高,则对图式构式的能产性没有影响。比如“置之不理”的高频出现并不能说明“置NP(于)不V”的能产性高。 3.2.2 三个图式构式的词汇项 类频率指的是在一个构式中既定的图式槽内出现的、可以被互相替代的词汇项的数量。我们考察了“置NP(于)不V”中图式槽NP的词汇项分布来说明其类频率。我们可以使用一对因子来量化词汇项出现在图式构式中的频率。我们根据Schmid(2010)使用“引力”(attraction)和“依赖度”(reliance)来简化且更直观地计算出词汇项和构式的关系。如下所示:  引力测试的是图式构式中词汇项的聚合关系,即哪一个词汇项最容易在该图式构式中填充图式槽;而依赖度测试的是该词汇项同构式其他部分的组合关系的强弱。引力通过一个名词在一个结构中的频率与该结构总频率之比来计算;依赖度则等于一个名词在一个结构中的频率跟它在语料库中的总频率之比。“引力—依赖度”的方法,一方面可以表现名词性的构式图式槽被如何填充;另一方面不同的名词类型可以有一个量化的排序,同时兼顾了聚合关系和组合关系。比如,构式“置NP(于)不V”在CCL语料库中的总频率为893,提取其中出现次数大于等于15次的NP,统计如下所示:  由上表可见,“利益”是填充“置NP(于)不V”图式槽中词汇项频率最高的,从词语引力来看,“利益”也是最吸引该构式的;但是从词语依赖度来看,“安危”是最依赖于该构式的。“置NP(于)不V”中可替换NP的词汇项非常丰富,但是类型有限,NP仅为关乎“法律法规、利益、安危”等“应该顾及却没有顾及”的一些情况,是一种道义上的权威力量。而且,“置NP(于)不V”中的V的数量极其有限,仅限于“顾、管、理、问”等,其中“顾”出现的频率显著高于其他。 直观地说,可以用该公式统计出哪些词汇项同构式的联系特别强。一个名词在语料库中的总频率势必会对其在任何构式中出现的概率产生影响。纯粹从统计学上来讲,高频词汇项比低频词汇项要有更高的出现机会,一些使用频率极低的名词,也有可能是在既定的构式中却是专门化适用的。因而用于计算依赖度的公式需要考虑词汇项在语料库中的总频率。如果只需要单独看某个构式图式槽的词汇项出现的相对比例,统计其词汇项出现可能性的序列,则只需要总结出现的词汇项类别的出现频次即可。比如我们对108例“放在NP(虚拟)”的构式中NP的类别做出统计,如下:  #1、#3均为过去时间,可以断定,“放在NP(虚拟语气)”的构式中,填充NP最多的应该是表示“过去时间”类的词汇项。可以看出,“过去时间”类是出现在“放在NP(虚拟语气)”中频率最高的一种实例,即这种构式实例的固化程度最高。 “放着NP不V”中的V则没有什么限制,N和V是共变的,相辅相成,具有多样性。NP和V的类频率都非常高,可替换的词汇项多。 可见,三个图式构式的类频率不同,“放在NP(虚拟语气)”构式填充其NP的词汇项类频率较低;“置NP(于)不V”填充其NP的词汇项也有固定的语义类别;相比较而言“放着NP不V”的类频率最高。 3.3 构式—语块内部结构的频率效应 3.3.1 频率和构式内部的组合性 就构式内部的分析性和组合性而言,“放着NP不V”和“置NP(于)不V”两类格式可以看作是一种特殊的连动结构,是“放着NP”+“不V”;“置NP”+“(于)不V”的组合,是“肯定+否定”的结构。语料显示,[肯定+否定]式结构的构式仍然有不稳定的、可拆分的情况。例如:  这里的“置NP于不V”中,“置NP”和“(于)不V”可以拆开使用。再比如“放着NP不V”的主语还常常出现在“放着NP”之后。例如:  主语可以插入“放着NP”和“不V”之间,也说明它们的紧密度具有灵活性,是一种离合。可见,[肯定+否定]的结构之间的句法关系仍然存在。 这种[肯定+否定]的格式④,是“前者规定后者,而后者则补充前者”(吕冀平1958:19-20);“这结构的作用是能使人们把意思表达得全面、周到、十分肯定,因为它是从正反两面来集中地说明问题”;比如“‘对以前的事,他老是抵赖’和‘对以前的事,他老是不承认’都只是一般的叙述,从一方面着眼。要是强调,就可以两个合并一起说成‘对以前的事,他老是抵赖不承认’”。(黄岳洲1956)这种“肯定否定式”结构形成一个由前置成分和后置成分共同组成的框式结构。“放着NP不V、置NP(于)不V”这种[肯定+否定]结构很幸运地成为了一个构式,但是一般的[肯定+否定]结构的“否定部分”,易词汇化,也易脱落。比如在研究“不妨”的词汇化过程中,姚小鹏、姚双云(2009)提到如下例句: (16)原差道:“此是经卷,又不是甚么财物。待我在转桶边击梆,禀一声,递进去不妨。”(《二刻拍案惊奇》卷一) (17)这妇人便道:“客官休要取笑。再吃几碗了,去后面树下乘凉。要歇,便在我家安歇不妨。”(《水浒传》第二十七回) “不妨”的词汇化过程就是出现在这种[肯定+否定]式的结构中。“不妨”出现在句末,相当于一个特殊的连动结构,“安歇”和“不妨”是并列的成分,且去掉“不妨”也不影响句义。类似的还有“不管”的词汇化过程,如下: (18)子路许了人,便与人去做这事。不似今人许了人,  。(《朱子语类》卷四十二) 。(《朱子语类》卷四十二)(19)若是有兵戈杀人之事,也只得  而已。(《朱子语类》卷七十二) 而已。(《朱子语类》卷七十二)其否定部分即“不管、不妨”脱落,单独词汇化,成为一个可以单独使用的高频词汇,而“放着NP不V”“置NP不V”中的否定后项“不V”则没有脱离原结构,没有词汇化,而是跟前项的肯定成分一起构成构式。这是由于“不妨、不管”等既可以在“肯定+否定式”的结构中,也可以前置变成“否定+肯定”式的结构,其语序灵活,因而词汇化的可能性更大。 可见,一个连续的字符串越是常常在一起有序地固定使用,就越有可能变成一个单位整体。“放着NP不V”作为整体,其字符串在一起的使用频率高,因而可结合成整体变成一个构式。但“不管、不妨”句法位置灵活,除在[肯定+否定]结构中使用外,还可出现在句首,因而很难跟前面的组合部分构成一个固定的构式。我们可以根据上文中提及的MI值来统计语料库中两个构式内部结构[肯定+否定]的搭配强度,进而说明正是由于搭配强度偏高,构式化进程才得以完成,整个[肯定+否定]的结构才能成为整体。如下所示:  3.3.2 频率和搭配距离 搭配距离指具有搭配关系的两个关联词之间的长度,也即左关联词与右关联词的语境长度,通常用词长来计算。对于图式性构式来说可以通过考察填充图式的词汇项的词长来表现。为突出受事,“放着NP不V”和“置NP不V”中NP较复杂,前面常伴随修饰语。例如: (20)放着  不干,偏要光着脑袋朝刺棵里钻,图啥呢? 不干,偏要光着脑袋朝刺棵里钻,图啥呢?(21)放着  不当,却自荐来这儿当校长,这不是眼睁睁往火坑里跳吗! 不当,却自荐来这儿当校长,这不是眼睁睁往火坑里跳吗!但是,NP的复杂性也是有限制的,图式槽的词汇词长越短,框式结构的构式前后链接就越紧密,就越容易成为一个整体,也就越容易作为整体识别。填充词长较短的图式槽使用频率也比词长长的高。我们用填充图式槽NP的词长计算框式结构的构式的搭配距离。我们选取了“放着NP不V”和“置NP于不V”各150例,分析各自的NP的词长,如下图所示:  由上图可见,图式性构式“放着NP不V”和“置NP不V”中间的图式NP的跨距都在一定的范围之内(2-5字符)⑤,过长的跨距出现的频率较低。跨距过长(7-10个字符以上)则不利于构式的形成,因此出现的越来越少。跨距小的构式,紧密度强,比如“置NP(于)不V”中的NP常常由代词“之”充当的时候,例频率较高,诸如“置之不理、置之不顾”等。 从上图可见8音节甚至10音节及以上的仍然占不少比重,在一定程度上意味着“放着NP不V”、“置NP(于)不V”这类框式结构虽然具是整体性,但仍然具有内部结构的分析性组合性,NP的填充词长越长,越说明“放着NP、置NP”和“不V”两者越具有组合性。 本文通过对三个图式构式的分析证明频率在构式的语境、固化、图式、分析性和组合性等方面都有着显著效应。“置NP(于)不V”的固化程度最高,对语境的依赖性最低,属于句内构式;“放着NP不V”对语境有一定的依赖性,后面常常高频共现转折分句,共同表达说话人的反预期的构式义;“放在NP(虚拟)”表达虚拟语气的构式义完全依赖于语境,该构式固化程度最低,属于跨小句的语篇构式。从分析性和组合性来看,“置NP(于)不V”和“放着NP不V”都属于[肯定+否定]结构,“肯定部分”和“否定部分”的共现频率必须达到一定程度才能共同形成一个构式整体。填充这些图式构式的词汇项也具有类频率和例频率的区别,“置NP(于)不V”中,填充NP的词汇项类频率最高的为“利益”类;V多为“顾、理、管”等有限的若干个动词;“放在NP(虚拟)”中,填充NP的词汇项类频率最高的为“过去时间”类;但是“放着NP不V”中,填充NP和V的词汇项种类丰富多样,相对类频率最高。可见,频率对构式的影响表现在构式对语境的依赖度不同,固化程度也不同;构式内部结构的组合性也有差异。 ①“固化”是认知语言学所用术语entrenchment,见于Schmid(2010),在Bybee的术语中是词汇强度(lexical strength),均表达一个结构经过多次反复使用而整体化根植于人脑的记忆当中。 ②这一点从儿童语言习得的研究中也可以得到证实,儿童最初学习语言时容易因为类推而导致泛化,比如将-ed的形式错误类推到*goed,但是随着年龄的增长这种过度类推消失了。而正是由于这种过度类推的使用频率很低,所以这种错误的示例(*goed)并没有规约化而保留下来。 ③假设某个语料库总词容为W,某主要动词v在语料库中出现频数为f(v),那么在该语料库中各位置的平均出现概率为:  。 。如果将构式的预部件之间的搭配距离设置为L,在一定的跨距范围之内(根据上述统计,我们选择12个音节以内),前预部件为V1,后预部件为V2,(前预部件选择“放着X”和“置X”,后预部件选择“不V”),构成句法搭配的两个预部件共现概率为:  。 。④类似的肯定否定还有“VP(着)O不放”,例如:“抓着别人的错误不放”“死抱着以前的投资理念不放”。 ⑤为了简化处理这里并没有考察词频。根据王惠(2009)的结论:词频与词长呈反比:词频越高,词长越短。随着词频增加,词长逐渐减短,从低频词的平均2.1个音节降至高频词的1.3个音节。亦支持本文结论。 原文参考文献: [1]陈昌来、雍茜2015构式语法的论元熔合观——以“在+L+VP着”为例,《汉语学报》第4期. [2]程丽霞2006左偏置结构频率统计与话题结构的显现,《外语教学与研究》第2期. [3]黄岳洲1956试论一种复谓语,《语文知识》第12期. [4]刘云、李晋霞2009论频率对词感的制约,《语言教学与研究》第3期. [5]陆俭明2011再论构式—语块分析法,《语言研究》第2期. [6]陆俭明2016从语法构式到修辞构式再到语法构式,《当代修辞学》第1期. [7]罗进军2016四类“假设—反问”型有标复句,《汉语学报》第1期. [8]吕冀平1958《复杂谓语》,新知出版社. [9]彭睿2011临界频率和非临界频率——频率和语法化关系的重新审视,《中国语文》第1期. [10]施春宏2013句式分析中的构式观及相关理论问题,《汉语学报》第2期. [11]施春宏2017构式语法的理论路径和应用空间,《汉语学报》第2期. [12]王惠2009词义·词长·词频——《现代汉语词典》(第5版)多义词计量分析,《中国语文》第2期. [13]王慧莉、邴文铎2013汉语关系从句使用频率与加工难度的非一致性——来自ERP的证据,《外语研究》第3期. [14]文秋芳2003频率作用与二语习得,《外语教学与研究》第2期. [15]许艾明2012构式定义中“不能严格预测”的再思考,《外语教学与研究》第6期. [16]姚双云、胡金柱、肖升、沈威2011关联词搭配的自动发现,《计算机应用研究》第12期. [17]姚小鹏、姚双云2009“不妨”的演化历程与功能扩展,《世界汉语教学》第4期. [18]张立飞2010论频率对语言结构的建构作用,《解放军外国语学院学报》第6期. [19]宗守云、张素玲2014社会固有模式对构式的影响——以“放着不”为例,《汉语学报》第3期. [20]Arnon,Inbal & Neal Snider 2010 More than words:Frequency effects formulti-word phrases.Journal of Memory and Language 62(1):67-82. [21]Balota,David A.& James I.Chumbley 1984 Are lexical decisions a good measure of lexical access? The role of word frequency in the neglected decision stage.Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance 10(3):340-357. [22]Bybee,Joan L.2002 Sequentiality as the basis of constituent structure.In Talmy Givón & Bertram F.Malle(eds.)The Evolution of Language out of Pre-language.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins. [23]Bybee,Joan L.2003 Mechanisms of change in grammaticalization:The role of frequency.In Brian D.Joseph & Richard D.Janda(eds.)The Handbook of Historical Linguistics,602-623.Malden,MA:Blackwell. [24]Bybee,Joan L.& Paul J.Hopper 2001 Frequency and the Emergence of Language Struture.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins. [25]Goldberg,Adele E.1995 Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure.Chicago:Chicago University Press. [26]Goldberg,Adele E.2006 Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language.Oxford:Oxford University Press. [27]Haiman,John 1994 Ritualization and the development of language.In William Pagliuca(ed.)Perspectives on grammaticalization,3-28.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins. [28]Hopper,Paul J.1991 On some principles of grammaticization.In Elizebath C.Traugott & Bernd Heine(eds.)Approaches to Grammaticalization,17-35.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins. [29]Jaeger,N T.Florian & Neal Snider 2013 Alignment as a consequence of expectation adaptation:Syntactic priming is affected by the prime's prediction error given both prior and recent experience.Cognition 127(1):57-83. [30]Langacker,Ronald W.1987 Foundations of Cognitive Grammar Vol.1:Theoretical Prerequisites.Stanford:Stanford University Press. [31]Levy,Roger 2008 Expectation-based syntactic comprehension.Cognition 106(3):1126-1177. [32]  ,Jan-Ola 2005 Construction discourse:A prolegomenon.In Jan-Ola ,Jan-Ola 2005 Construction discourse:A prolegomenon.In Jan-Ola  stman & Mirjam Fried(eds.)Construction Grammar:Cognitive Grounding and Theoretical Extensions,121-144.Amsterdam/Philadelphia:Benjamin. stman & Mirjam Fried(eds.)Construction Grammar:Cognitive Grounding and Theoretical Extensions,121-144.Amsterdam/Philadelphia:Benjamin.[33]Rayner,Keith & Susan A.Duffy 1986 Lexical complexity and fixation times in reading:Effects of word frequency,verb complexity,and lexical ambiguity.Memory & Cognition 14(3):191-201. [34]Schmid,Hans-  2010 Does frequency in text really intantiate entrenchment in the cognitive system?.In Dylan Glynn &Kerstin Fischer(eds.)Quantitative Method in Cognitive Semantics:Corpus-driven Approaches,101-133.Berlin & New York:de Gruyter Mouton. 2010 Does frequency in text really intantiate entrenchment in the cognitive system?.In Dylan Glynn &Kerstin Fischer(eds.)Quantitative Method in Cognitive Semantics:Corpus-driven Approaches,101-133.Berlin & New York:de Gruyter Mouton.[35]Schmid,Hans-  & Franziska Günther 2016 Towards a unified socio-cognitive framework for salience in language.Frontiers in Psychology 7:1110. & Franziska Günther 2016 Towards a unified socio-cognitive framework for salience in language.Frontiers in Psychology 7:1110.(责任编辑:admin) |