从上古汉语一批代词形式的消失看汉语量化表达的变化

http://www.newdu.com 2025/11/07 04:11:33 《当代语言学》 董秀芳 郝琦 参加讨论

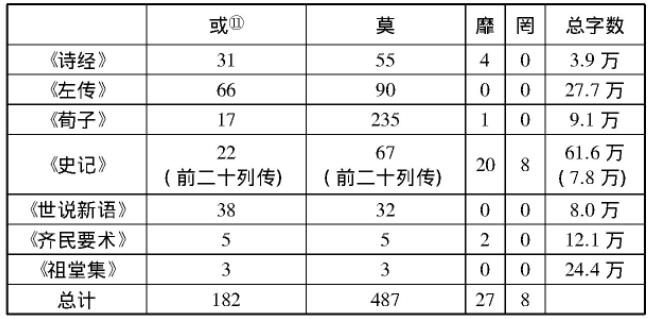

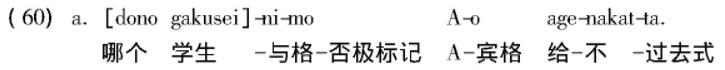

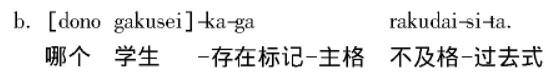

摘 要:古代汉语中有一批代词形式(包括否定性代词、无定代词等)后来消失了,如“莫、靡、罔、或”等,这些代词都与量化表达有关。后来这些代词所表达的语义都要通过动词短语(“动词+名词性成分”,其中动词用“没有”或“有”)或限定词短语(“限定词+名词性成分”,其中限定词用“有的”或“有些”)来表达,即通过分析性的句法形式来表达。这些代词形式的消失,反映了汉语的量化表达从以单语素的量化代词为主到量化算子和描述性内容分立表达的变化过程,是汉语从综合到分析演变大趋势的一种表现。 关键词:代词;量化;语言演变 作者简介:董秀芳,女,博士,北京大学中文系教授。 基 金:香港特别行政区研资局优配基金(GRF)项目(编号:18600915)的资助;2015年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(项目编号:15JJD740001);国家社科基金重大项目(项目编号:14ZDB098)的资助。 上古汉语中有一批代词形式在现代汉语中消失了, 如“莫、 靡、 无、 或”等。这批代词从功能上看都具有量化作用, 特别是与表达存在量化相关, 它们的消失表明汉语的存在量化表达策略发生了改变。本文比较全面地找出了上古汉语中的这类代词, 对这类代词的量化表达方式和特点进行了描写和分析, 指出了这批代词消失的时间, 并分析这类代词的现代汉语对应形式的结构特点, 从而揭示出汉语在量化表达方面发生了从综合到分析的变化。 1. 上古汉语一批代词的消失 汉语历史上一批否定性或无定性的代词在现代汉语中完全消失了, 如“莫、 靡、 无、 或”等。下面我们对这些代词进行分类讨论。 1.1 上古汉语一批否定性代词的消失 古代汉语中的“莫”是一个否定性代词, 表达的是全量否定1, 义为“没有一个”, 相当于英语中的nobody、 nothing、 none等, 既可指人, 也可指物。如: (1) 终窭且贫, 莫知我艰。(《诗经·邶风·北门》)(指人) 此例中“莫”指人, 相当于nobody, 是泛指的, “莫知我艰”是指“没有人知道我的艰难”。 (2) 朝廷之臣, 莫不畏王。(《战国策·齐策》)(指人) 此例中“莫”相当于none, 所指的范围是朝廷之臣, “莫不畏王”指的是“朝廷之臣中没有一个人不害怕大王(国君)”。 (3) 故禁奸止过, 莫若重刑。(《商君书·赏刑》)(指物) 此例中“莫”指物, 相当于nothing, 是泛指的。“莫若重刑”指“没有什么比得上重刑”。 (4) 虫莫知於龙, 以其不生得也。(《左传·昭公二十九年》)(指物) 此例中“莫”指物, 相当于none, 否定的范围是前面提到的“虫”, 句子的意思是“动物当中没有比龙更聪明的”。 “莫”的代词功能在后代消失了2。 在上古汉语中, 用法与“莫”类似的, 还有“靡、 无、 罔、 毋、 亡”等。《尔雅·释言》中说“靡、 罔, 无也。”表明三者语义功能相通。而且, 这些否定性代词在声母上非常接近。“靡”和“无”属明母, “罔、 毋、 亡”属微母, 在上古都是双唇鼻音。 先看“靡”的用例: (5) 靡不有初, 鲜克有终3。(《诗经·大雅·荡》) (6) 子孙绳绳, 万民靡不承。(《诗经·大雅·抑》) (7) 德厚侔天地, 利泽施四海, 靡不获福焉。(《史记·孝文本纪》) (5)中“靡”是泛指的, 相当于nothing。(6)中“靡”所指的范围是“万民”, 相当于none。(7)中“靡”是泛指的, 相当于nobody, 指人。 “靡”的使用频率比“莫”要低得多, 在《诗经》中“莫”出现了50例, 而“靡”只出现了3例; 在《史记》中, “莫”在前二十列传中就出现了65例, 而“靡”一共只出现了15例。“靡”消失得比较彻底, 完全没有在现代汉语中保留下来, 而“莫”还作为语素保留在现代汉语中, 虽然语义上已发生了变化。 “无”在上古经常用作动词, 但也有否定性代词的用法, 相当于nobody、 nothing、 none等, 也是既可指人, 也可指物。如: (8) 大夫闻之, 无不耸惧。(《左传·成公十四年》) 此例中“无”是否定性代词, 相当于none, 所指的范围是“大夫”, “无不耸惧”义为“(大夫中)没有一个人不惊恐”。下例中的“无”也是这样的。 (9) 国之材人, 无不事也; 亲自桓以下, 无不恤也。(《左传·文公十六年》) (10) 臣少好相人, 相人多矣, 无如季相。(《史记·高祖本纪》) 此例中, “无”相当于nobody, 是泛指的。“无如季相”指“没有人的面相比得了刘季(刘邦)的”。 以下两例中的“无”都是指物的。 (11) 吾矛之利, 于物无不陷也。(《韩非子·难一》) 此例中“于物无不陷”义为“对于物体而言, 没有什么东西刺不穿。”“无”指物, 相当于英语的none。 (12) 龙之所以为名者, 乃以白马之论尔!今使龙去之, 则无以教焉。(《公孙龙子·迹府》) 此例中“无”相当于nothing, “无以教焉”即“没有什么东西可以教给别人”。 “无”作为否定性代词, 经常出现在“无以、 无不”等结构中。 “无”的否定性代词用法在后代消失了。由于“无”的动词用法使用频率很高, “无”在上古的否定性代词用法不突显, 因此没有被太多学者注意到。“无不(VP)”原来是“无”与“不”两个词的跨层组合, 意思是指“没有一个(人或东西)不VP”, 相当于英语的nobody/nothing/none is (does) not。“无”的代词用法消失后, “无不”在句法上变得无法分析, 因而发生了词汇化, 《现代汉语词典》已将“无不”作为一个副词收录, 解释为“没有一个不, 表示没有例外”。“无不”的重新分析正反映了“无”的代词用法的失落。以下现代汉语的例子, 在当代人的语感中, “无不”整体上就被看作副词了, 类似于“都”: (13) 听了他讲的故事, 大家无不啧啧赞叹。 “罔”的否定性代词用法使用频率比较低, 在上古基本只出现在《尚书》中, 是比较古老的一个形式。如: (14) 四方之民, 罔不祗畏。(《尚书·金滕》) (15) 自成汤至于帝乙, 罔不明德恤祀。(《尚书·多士》) “罔”在后代也彻底消失了。 “毋”主要用作禁止否定词, 也偶有作为否定性代词的用法, 如下例中“毋”相当于none, 指人, 可译为“其中没有一个人”: (16) 上察宗室诸窦, 毋如窦婴贤, 乃召婴。(《史记·魏其武安侯列传》) 杨伯峻(1963)指出, 比“莫”更早的金文中的“亡”也有这种全量否定功能(杨伯峻用的术语是“无指代词”)。武振玉(2006)也指出, 两周金文中虽也有“莫、 无”, 但用例有限, 两周金文中用的最多的是“亡”, 如(转引自武振玉 2006): (17) 文王孙亡弗怀井(型), 亡克竞厥烈。(8, 4341班簋, 西中)4 刘翔等(1989)翻译为: “文王子孙无不思慕并以他为效法的典型, 没有人能与他显赫的功业相比。”其中的“亡”相当于none。 这些全量否定代词在后代消失之后, 其所表达的语义现代汉语一般用否定动词加名词性成分构成的动宾结构来表达, 要说成“没有人”或“没有什么”。 1.2 肯定性不定代词的消失 “或”在上古汉语中也可作代词, 是肯定性的不定代词, 相当于英语的someone, somebody或something, 主要用于指人, 如(18)和(19); 指物用法较少, 如(20)。 (18) 或谓孔子曰: “子奚不为政?”(《论语·为政》) (19) 南蒯之将叛也, 其乡人或知之, 过之而叹。(《左传·昭公十二年》) (20) 鱼潜在渊, 或在于渚。(《诗经·小雅·鹤鸣》) “或”的代词用法在后代也消失了, 演变为选择连词。“或”的代词用法在后代被“有的人、 有人、 有的、 有些”等形式所替代。 “有”除了动词用法, 在上古汉语中也有作不定代词的用例(宋玉珂 1983), 相当于someone、 somebody、 something, 比如: (21) 三年春, 王二月己巳, 日有食之5。(《春秋·隐公三年》) 此例中“有食之”指的是“有一个东西吃它(太阳)”, “有”是不定代词, 不能确定具体所指, 相当于something。 (22) 小臣有晨梦负公以登天, 及日中, 负晋侯出诸厕, 遂以为殉。(《左传·成公十年》) 此例中, “小臣”是话题, 作为讨论范围, 而“有”是代词作主语, 句义为“小臣当中有人梦见背着国君上天”。这里的“有”只能解释为代词而不能解释为存在动词。 (23) 齐人有谓齐王曰: “河伯, 大神也。王何不试与之遇乎?臣请使王遇之。”(《韩非子·内储说上》) 此例中“齐人”是话题, 是讨论的范围, “有”是代词作主语, 句义为“齐人中有一个人对齐王说: ……” 《汉语大词典》也收录了“有”的代词用法。“有”的第24个义项是“用同‘或’。代词。有人; 有的”。举书证如下: “《书·尧典》: ‘下民其咨, 有能俾乂。’杨筠如覈诂: ‘有, 犹谁也。有、 或古通用。’晋潘岳《杨仲武诔》: ‘披帙散书, 屡覩遗文, 有造有写, 或草或真。’” 作为代词的“有”可以与“莫”平行出现, 如: (24) 有闻之, 有见之, 谓之有; 莫之闻, 莫之见, 谓之亡。(《墨子·非命中》) “有”与“无”相对, 二者都是既可以做动词, 也可以做代词(“无”的代词用法见上文), “有”有肯定性代词用法, “无”有否定性代词用法, 两者的语义是平行的。 “有”的代词用法在后代被“有人、 有的”等形式所替代。 2. 这批代词的性质: 量化词 上一小节中讨论的上古汉语中的这批代词跟“吾、 尔、 之、 彼、 此”等人称代词和指示代词性质很不一样, 这批代词都与量的表达有关, 在逻辑语义上属于量化词(quantifier)。“或、 有”等表达的是存在量化, 是典型的存在量化词, “莫”等实际表达的是对存在量化的否定, 属于否定量化词。其语义用逻辑式分别可以表示为: “或P”(P为谓词): ∃x P(x) “莫P”(P为谓词): ⇁∃x P(x) 因此, 这批代词可以称为“量化代词”, 即具有量化功能的代词, 而且它们都与表达存在量化有关。以往对这批代词的研究没有注意到它们的量化性质, 本文主要从量化表达的角度观察这批代词的使用特点及其消失所带来的量化表达方式的变化。 3. 量化代词的使用特点 我们调查了《诗经》《左传》《荀子》《史记》(前二十列传)《世说新语》《齐民要术》《祖堂集》6中“莫、 靡、 罔、 或”四个量化代词的使用情况, 以下提到的使用倾向和用例统计结果都基于对上述文献的调查。 3.1 量化域的类型 量化词一般都有一个量化域, 即量化所针对的背景集合(background set), 也可称为限定语(restrictor)。如“班里的学生都来了”中“班里的学生”就是该句中全称量化词“都”的量化域。 与上古汉语中这批量化代词相关的量化结构可表示为: (量化域)+量化词+VP。这就是说, 量化域既可以在句子中显性出现, 也可以不出现。如果细分一下, 上文所讨论的量化代词的量化域有三种情况: 1)话题性量化域, 即量化域作为话题性成分出现在句首; 2)继承自上文的量化域, 即量化域是上文中出现的某一名词性成分, 在本句中没有出现; 3)无明确量化域, 即在话语中没有出现量化域, 量化域在语境中隐含或是泛指的类。下面分类举例讨论。 1) 话题性量化域 话题性量化域出现在句首, 量化代词紧随其后充当主语7。这种情况十分常见。如(量化域下加了下划线, 量化代词加粗, 下同): (25) 陈乱, 民莫有斗心。(《左传·桓公五年》) (26) 盖闻中国有至仁焉, 德洋而恩普, 物靡不得其所。(《史记·司马相如列传》) (27) 今我民罔不欲丧, 曰“天曷不降威, 大命胡不至”?(《史记·殷本纪》) (28) 好恶不愆, 民知所适, 事无不济。(《左传·昭公十五年》) (29) 齐君恐不得礼, 故不出, 而使四子来。左右或沮之, 曰: “君不出, 必执吾使。”(《左传·宣公十七年》) (30) 齐人有谓齐王曰: “河伯, 大神也。王何不试与之遇乎?臣请使王遇之。”(《韩非子·内储说上》) 在有量化域充当话题时, 量化域由于是名词性成分, 又处于句首, 看起来就像是处于主语的位置, 而量化代词从位置上看就很像是副词, 因此蒲立本(2006:142)将这类词称为“代词性的副词”。在传统的分析中, 这些形式的代词地位是公认的, 无人质疑。但传统的分析主要是从语义的角度着眼的。严格来讲, 我们还是要回答这些形式何以不能分析成副词。但实际上要找到有力的证据并不容易。下面, 我们尝试指出一些分析为代词更合适的证据。 首先, 当句子中没有出现量化域时, 这些成分的主语地位就比较明显了(如“靡不有初, 鲜克有终”), 代词可以作主语, 而副词是不可以作主语的。 第二, 从与否定词“不、 非”等共现时的顺序看, 这些词都在否定词之前出现, 而不能出现在否定词之后, 如: (31) 琴瑟在御, 莫不静好。(《诗经·郑风·女曰鸡鸣》) (32) 溥天之下, 莫非王土, 率土之滨, 莫非王臣。(《诗经·小雅·谷风之什·北山》) (33) 今我民罔弗欲丧, 曰: “天曷不降威?大命不挚?”(《尚书·西伯戡黎》) (34) 是无它故焉, 或为之, 或不为尔!(《荀子·修身》) 对比有量化功能的副词“都”, “都”既可以出现在否定词之前, 也可以出现在否定词之后。再对比否定副词“未”, “未”与“莫”虽然可以出现在类似的结构中8, 但“未”从不出现在“不”之前, 因为“未”与“不”都是否定性副词, 占据相同的句法位置, 这说明“莫”与“未”词性不同。 需要指出的是, “莫”在上古也有少量否定副词用法, 如: (35) 莫往莫来, 悠悠我思。(《诗经·邶风·终风》) (36) 终远兄弟, 谓他人父。谓他人父, 亦莫我顾。(《诗经·王风·葛藟》) (37) 身不先知, 人又莫之谏, 此蔽塞之祸也。(《荀子·解蔽》) 作为副词, “莫”的前面可以出现其他句内副词, 比如“亦”(36)、 “又”(37)等。作为副词的“莫”不是本文的讨论对象9。 量化域作为话题出现的结构对于量化代词的后续演变起着至关重要的作用, 经常与量化域话题的紧邻共现决定了这类量化词的演变趋向。因为在位置上与副词接近, 量化代词的一个常见的演变方向就是变为副词, 相应地, 量化域话题就被重新分析为主语。 2) 继承自上文的量化域 有时, 量化代词可在小句首作主语, 其量化域可以在上文中找到, 如: (38) 叔孙氏之司马鬷戾言於其众曰: “若之何?”莫对。(《左传·昭公二十五年》) (39) 君独不观夫博者乎?或欲大投, 或欲分功, 此皆君之所明知也。(《史记·范雎蔡泽列传》) 3) 无明确量化域 (40) 今适南亩, 或耘或籽, 黍稷薿薿。(《诗经·小雅·甫田》) 此例中“或”的量化域隐含在语境中, 可以理解为“农人”。 (41) 及楚杀子玉, 公喜而后可知也。曰: “莫余毒也已。”(《左传·宣公十二年》) 此例中“莫”的量化域是泛指的, 可以理解为所有人。 后两类其实可以归入一大类, 都属于句中不出现显性量化域的, 与量化域作为话题出现的第一类形成对立。“莫、 靡、 罔”比“或”更多地出现在带有量化域话题的结构中, 而“或”较多出现在无显性量化域的结构中。 3.2 只能出现在动词前的位置 上古汉语中的量化代词在句法上都只能出现在动词前的位置, 上文的例子都是如此。即使在语义上表示的是受事, 还是会出现在动词前。如: (42) 吾矛之利, 于物无不陷也。(《韩非子·难一》) “无”是“陷”的受事, 但在句中出现在动词前。 (43) 灵公闻之怒, 滋欲杀之甚, 众莫可使往者。(《公羊传·宣公六年》) “莫”是“可使”的受事, 但位于助动词之前。 “无”和“莫”等都是否定性代词, 按照上古汉语的语法规则, 在作宾语时要提到动词之前。另外, 不定代词“或”也总是出现在动词前10。 而英语中相应的名词性量化词是既可以出现在主语位置(动词前)也可以出现在宾语位置(动词后)的。如: (44) Somebody asked me at one stage, “Are you depressed?” (来自“美国当代英语语料库”(Corpus of Contemporary American English), 下同)(动词前) (45) It's one thing to teach something but then it's another thing to see where it's actually applied in life. (动词后) (46) Nothing happens without your say; nothing works without your input. (动词前) (47) In other words, NCLB actually did nothing to improve education. (动词后) 3.3 施事主导 在我们考察的797个例句中, 量化代词做施事解读的共765例, 占96%; 量化代词做受事解读的共30例, 占4%。以下是个别的量化代词做受事解读的例子, 如: (48) 哀今之人, 胡憯莫惩?(《诗经·小雅·十月之交》) “莫惩”义为“什么都不惩戒”, “莫”是受事。 (49) 比于文王, 其德靡悔。(《诗经·大雅·皇矣》) 这句话的意思是“一直到了周文王, 他的德行没有什么可悔恨。” 施事和受事的不平衡这个问题该如何解释尚需进一步思考。 3.4 在肯定句和否定句中的分布 “莫、 靡、 罔”本身是否定性量化词, 其所出现的句子带有否定特征, 表现在可以根据上古汉语的句法规则引发代词宾语的前置。如: (50) 保民而王, 莫之能御也。(《孟子·梁惠王上》) (51) 余掖杀国子, 莫余敢止。(《左传·僖公二十五年》) 我们考察了量化代词在肯定句和否定句中的分布情况。注意, 这里肯定句和否定句的判定标准是看句中谓语是否带有否定成分, 如“不”等否定副词, 有否定成分就算作否定句, 没有就算作肯定句。也就是说, 对于否定性量化代词而言, 是看在它本身之外, 句中是否还有别的否定词。考察结果如表1所示: 表1 “或、 莫、 靡、 罔”在肯定句与否定句中的分布  从表1的统计可以看出, “莫、 靡、 罔”在肯定句和否定句中均有分布, 而“或”基本不出现于否定句。“或”偏向于出现在肯定句可能是有语义上的原因, 这还需要进一步的研究。 4. 上古汉语量化代词的消失时间 上古汉语中这批有量化功能的代词在中古以后式微, 到唐代时已基本消失。表2反映了“或、 莫、 靡、 罔”四个词在不同历史时代文献中的分布情况。 表2 “或、 莫、 靡、 罔”在历代文献中的分布  从表2可以看出, “或”和“莫”在上古用例较多, 而“靡”和“罔”在上古用例就不多, 到了南北朝时期的《世说新语》和《齐民要术》中, 量化代词的用例减少, 在《齐民要术》中用例很少, 这是因为这部书的口语性非常强, 因此存古的东西就少。到了唐末的《祖堂集》中, 用例进一步减少, 而且仔细分析仅存的一些用例, 其中量化代词的用法也不典型了, 可以看作正处于演变中的例子, 与新的用法并存。比如, “莫”在汉代以后发展出了禁止副词的新用法, 《世说新语》中“莫”用作否定性量化代词的用例有32例(84.2%), 用作禁止副词的用例有6例(18.8%); 而《祖堂集》中“莫”用作否定性量化代词的用例只有3例(7.0%)(而且表量化的功能也不典型了), 用作禁止副词的用例有40例(93.0%)。从中可以看出, 旧用法逐步让位给了新用法。 我们推测, 大致到了唐五代时上古汉语中表量化的代词用法就基本消失了。 5. 量化代词的消失反映了汉语存在量化表达方式的演变 刘丹青(2011)指出, 全量否定代词“莫、 靡”等在普通话及现代所有的方言中都不存在了, 消失得非常彻底。上一节中提到的肯定性量化代词“或、 有”等在现代汉语中也消失了。 新的语言形式的出现值得重视, 旧的语言形式的消失也同样值得重视。但在实际中, 语言研究者们往往对前者注意较多, 而对后者关注不够。Lightfoot(1991)指出, 语言形式的消失往往反映参数的重设11, 因为新的语言形式的出现, 可能是由于表达的原因, 但语言形式的消失一般不会是由于表达的原因引起的, 一定是由于语言规则的变动, 因此特别值得重视。汉语历史上这一批量化代词系统性的消失, 也需要予以深究。我们认为, 这批量化代词的消失反映了汉语存在量化表达方式的演变。 5.1 从代词/光杆名词表达(词库表达)到动词短语表达(句法表达) 这批量化代词消失后, 在现代汉语中的代替性表达最常见的是使用动词短语, 如“莫”可以翻译成现代汉语的“没有人”或“没有什么”。代词性的表达是从词库中直接抽取量化词, 而动宾结构的表达是通过句法手段生成量化结构。这就是说, 汉语存在量化的表达方式经历了从词库手段到句法手段的变化。 特别值得注意的是, 现代汉语中表达存在量化的动词短语都含有“有”字。可见, 这些量化代词的消失与动词“有”表示存在量化的兴起是联系在一起的。下面我们就简单看一下“有”作为存在量化标记的兴起。 现代汉语中主语位置上的光杆名词一般要求是有定的(definite), 无定光杆名词或由“一+量词”引入的无定成分如果要做主语, 其前要加“有”字: (52) a. 客人来了。 (“客人”一般做有定解读) b. 来客人了。 (“客人”一般做无定解读) c. 有客人来了。 (“客人”做无定解读) d. 有一个客人来了。 e. *一个客人来了。 (52c)和(52d)中的句首动词“有”在文献中被认定为助动词, 语义上相当于存在量化算子, 为光杆名词“客人”和数量名结构“一个客人”带来存在量化约束, 见黄正德(1988)、 Tsai(2003)等研究12。 “有”的这种功能不是自古而然的, 而是后起的。上古汉语中主语位置上的光杆名词可以是无定的13(董秀芳 2010), 如: (53) 楚子涉睢, 济江, 入于云中。王寝, 盗攻之, 以戈击王。(《左传·定公四年》) (54) 旦日, 客从外来。(《战国策·齐策一》) (53)中的“盗”和(54)中的“客”都是无定的, 翻译成现代汉语分别是“有强盗”和“有客人”。 变化发生在中古以后。董秀芳(2010)指出, 中古汉语时期, 主语位置的无定光杆名词逐渐被“有+一+NP”取代14。在《世说新语》中, “有+一+NP+VP”格式已很常见, 但是主语位置的无定光杆名词仍然存在; 而到了唐代, 在口语化程度较高的文献中, 主语位置上光杆名词的无定用法就基本消失了。这就表明, “有”慢慢演变成了存在量化的标记。 不难发现, 量化代词的消失时间与“有”表存在量化的兴起正好是平行的, 都是在唐五代时期。简言之, 原先的名词性存在量化策略(主语位置上的无定光杆名词、 代词性存在量化词)从中古汉语开始让位于“有”字结构, 至近代汉语则完全消失, 彻底被“有”字结构所取代。相应地, 表达否定性量化时就用“没有+NP”。 5.2 从单语素名词表达(词库表达)到限定词短语表达(句法表达) 还有的量化代词消失后是用限定词短语来表达。例如, “或”的一部分用法翻译成现代汉语是“有的人、 有些人”。 “或”作为量化代词性质比较复杂, 这里我们从当代语言学对量化的认识来考察一下“或”的特点。“或”的量化代词用法仔细来看可分为两种, 一种是纯粹的存在量化的用法, 表达“存在某人/某物……”, 在现代汉语中可以用“有人”15或“有+一+量+NP”来表达, 也就是用动词性短语来表达, 如(55)所示, 这属于我们前文讨论的情况; 另一种用于话题性成分之后, 该话题性成分表达量化域, 其后两个及以上的“或”连用, 如(56)所示, 这种用法属于“部分量化”(partitive quantification), 表达“在某个集合中存在一部分人/物……”。在现代汉语中用“有的/有些”加名词性成分或单独用“有的/有些”代替。 (55) 或谓孔子曰: “子奚不为政?”(《论语·为政》) (56) 臧孙说, 谓其人曰: “卫君必入。夫二子者, 或挽之, 或推之, 欲无入, 得乎?”(《左传·襄公十四年》) (56)中“二子”是话题, 也是“或”的量化域, “或挽之, 或推之”可以译为“有的拉他, 有的推他”。 “有的、 有些”虽然包含“有”, 但已发生了词汇化, 因此“或”的部分量化用法在现代汉语中不能说是被动词短语所替代。根据Tsai(2003), “有的、 有些”是强限定词(strong determiners), 带来部分量化的解读。“有的/有些人”的句法结构可以分析为: (57) [DP 有的/有些 [NP 人]] 这就是说, “有的/有些”作为DP的中心词D, 选择NP“人”作为补足语。“有的、 有些”具有限定词性质。“或”被“有的/有些(NP)”所替代, 可以看作单语素的量化词被限定词短语替代, 这种情况也属于词库手段被句法手段所代替。当“有的/有些”单独出现时, 可以认为其后NP因在前文出现而省略。 综合上文所说的量化代词被动宾结构替换的现象, 我们可以得出结论, 汉语存在量化的表达经历了从词汇型策略到句法型策略的演变。 6. 量化代词消失的实质: 从综合到分析 从语言成分的内部构成上看, 用动词性短语或限定词短语代替原有的代词进行量化表达是一种从综合到分析的变化, 语义表达变得更为透明。 语言中的量化表达的逻辑表征是“算子-变量”约束关系。也就是说, 量化结构包含算子(如全称算子∀、 存在算子∃)和变量(即个体变元, 通常用字母x、 y表示)两部分。变量变动的范围由量化词中的描述性内容确定。以英语的量化句(58a)为例, 其逻辑式可以表示为(58b): (58) a. Some students are smart. b. ∃x. students(x) & smart(x) 在(58)中, 量化词some students里的some贡献了量化算子的语义, 而students限定或描述了变量变动的范围, 可以称为“描述性内容”(descriptive content)。 Tsai(1999a, 1999b)及蔡维天(2008)比较了不同语言中算子-变量关系的形态句法表现, 提出“算子合并参数”(Operator Merger Parameter), 即不同语言中算子合并的句法位置不同: 1) 现代汉语: 合并量化算子到IP或VP, 如(59a)中句子副词(sentential adverb)“都”带来全称量化, (59b)中助动词“有”带来存在量化: (59) a. 谁都进来了。 b. 有谁进来了。 2) 日语: 合并量化算子到PP或DP, 如(60a)中否定极性标记mo合并到PP上, (60b)存在量化标记ka附着在DP上:  “我不是哪个学生都给A的。”  “有个学生不及格。”(字面上是“哪个学生不及格。”) 3) 英语: 合并量化算子到D0, 如who-ever, some-what。 蔡维天(2008)进一步把这一语言参数与“分析性”(analyticity)这一概念联系起来, 认为算子合并的句法位置越高, 相应的量化结构分析性程度也越高。英语中算子是DP中心词的一部分, 综合性程度最高; 现代汉语中算子合并到IP或VP, 句法位置很高, 因此分析性程度最高; 而日语中算子合并到PP或DP, 分析性介于英语和现代汉语之间。 我们参考蔡维天对量化结构的语言类型分析, 认为上古汉语中“莫、 或”等量化代词是将量化算子合并到DP内部而形成的量化词, 在上述参数中属于“英语型”, 甚至相比于英语而言综合性程度更高, 因为量化算子和描述性内容在表层结构中合二为一, 表现为单语素形式。而“没有谁、 没有什么、 没有人、 有(+数量)+NP”等现代汉语中动宾形式的量化表达是把量化算子(即“有、 没有”)显性地编码出来, 算子合并到动词短语VP, 通过动宾组合的方式实现量化表达, 是一种分析性形式。另外, “有的人、 有些人”这类DP结构量化词, 虽然也是将算子(“有的、 有些”)合并到DP内部, 但量化部分和描述性部分(“人”)分立, 相较于古汉语的“或”更具分析性。所以可以说汉语中存在量化的表达方式经历了从综合到分析的演变。 顺带提到, 除了存在量化, 上古汉语中一些表示全称量化的代词虽然没有在后代消失, 但是也发生了一些变化, 而且也是沿着从综合到分析的路径变化。比如代词“各”, 在古代汉语中可以做主语, 相当于英语的each, 表达全称量化。《马氏文通》中将“各”归为逐指代字, 并举例解释: “论公冶: ‘盍各言尔志。’‘各言’者, ‘每人言’也。‘各’字单用, 而在主次。”可见, 《马氏文通》将“各”定性为代词, 并且实际已经发现了其全称量化的功能。“各”和“莫”可以出现在对应的位置, 这也可以从一个侧面表明“各”与“莫”性质相当, 都是具有量化功能的代词。比如: (61) 各顾其后, 莫有斗心。(《左传·成公十六年》) 与上古汉语的其他量化代词一样, “各”的量化域既可以在句子中充当话题, 如(62), 也可以出现在上文中或在语境中隐含, 如(63)和(64): (62) 三子各毁其乘。(《左传·襄公十一年》) (63) 出令不信, 刑政放纷, 动不顺时, 民无据依, 不知所力, 各有离心。(《国语·周语下》) (64) 天下非有公是也, 而各是其所是。(《庄子·徐无鬼》) 现代汉语虽然保留“各”, 但已变为限定词, 只能作定语, 后接名词性成分, 如“各班、 各人、 各家、 各位领导”, 而不能再单独充当主语。根据Lin (1997) 的观点, “各位领导”的句法结构应当分析为: (65) [DP 各x [CLP 位(x) [NP 领导x ]]] “各”原来是单语素的全称量化词, 后来变为限定词(指示代词), 描述性内容独立出来, 同样是从综合到分析的演变。 另外, 原本单独作主语出现在动词前的代词“各”在现代汉语中已经被重新分析成副词, 《现代汉语词典》(第七版)在“各”的副词义项下的释义是: “表示不止一人同做某事或不止一物同有某种属性”, 举例如“双方各执一词”“左右两侧各有一门”“三种办法各有优点和缺点”, 这些结构如果放在上古汉语, 其中的“各”都应分析为量化代词作主语。“各”的这一重新分析符合量化代词容易演变为副词的常见倾向。 从综合到分析是符合汉语整体演变趋势的16。汉语从综合到分析的变化还表现在很多方面(Huang 2015)。比如, 名词动用减少, 由轻动词构成的动宾结构大量出现; 完结语义从隐性地编码在完结动词中到显性地表达为补语成分, 如: 遇>遇到/遇上(董秀芳 2017); 方位从隐含在实体名词中表达到单独编码为方位词来表达(藏金于山→把金子藏在山上)(李崇兴 1992)等等。分析性增强之后, 形式与语义有了更好的对应, 透明性也就增强了。 7. 结论 上古汉语中有一批代词“莫、 靡、 或、 罔”等在后代系统性地消失了。这批代词都具有量化功能, 主要是表达存在量化, 或者是表达肯定性的存在量化, 或者是表达否定性的存在量化, 后者相当于全量否定。这些表量化的代词只能出现在动词前, 其量化域可以显性地出现在话题位置, 也可以出现在上文中, 或者找不到显性的量化域。大约到唐五代时期, 量化代词基本消失, 其功能在后代被包含动词“有”的动词性短语或被限定词短语所取代。这反映了汉语存在量化策略的调整: 从词汇型策略转变到句法型策略, 即量化算子和限定变量的描述性内容从融合到同一语素中演变为分立表达(VP结构或DP结构), 是汉语从综合到分析的演变的反映。 参考文献 Cao,Yabei (曹亚北).2017.On the lexicalization and related problems of moda (莫大).Studies in Language and Linguistics 2:87-9.[2017,“莫大”的词汇化及相关问题。《语言研究》第2期,87-9页。] Dong,Xiufang (董秀芳).2010.Diachronic changes of the referential properties of bare nouns in Chinese.Studies in Language and Linguistics 1:11-20.[2010,汉语光杆名词指称特性的历时演变。《语言研究》第1期,11-20页。] ——.2017.On post-verbal completive elements.Studies of the Chinese Language 3:290-8.[2017,动词后虚化完结成分的使用特点及性质。《中国语文》第3期,290-8页。] Haspelmath,Martin.2013.Negative indefinite pronouns and predicate negation.In Matthew S.Dryer and Martin Haspelmath,eds.,The World Atlas of Language Structures Online.Leipzig:Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. Huang,C.-T.James (黄正德).1988.On ‘be’ and ‘have’ in Chinese.Bulletin of the Institute of History and Philology 59,1:43-64.[1988,说“是”和“有”。《中研院史语所集刊》第59本,43-64页。] ——.2015.On syntactic analyticity and parametric theory.In Yen-hui Audrey Li (李艳惠),Andrew Simpson,and W.-T.Dylan Tsai (蔡维天),eds.,Chinese Syntax in a Cross-linguistic Perspective.Oxford:Oxford University Press.Pp.1-48. Li,Chongxing (李崇兴).1992.A preliminary investigation on the historical development of location words.In Zhu'an Hu,et al.,eds.,Investigation on Early Modern Chinese.Beijing:The Commercial Press.Pp.243-63.[1992,处所词发展历史的初步考察。见胡竹安等编,《近代汉语研究》。北京:商务印书馆。243-63页。] Lightfoot,David.1991.How to Set Parameters:Arguments from Language Change.Cambridge,MA:The MIT Press. Lin,Tzong-hong (林宗宏).1997.On Ge and other related problems.In Liejiong Xu (徐烈炯),ed.,The Referential Properties of Chinese Noun Phrases.Paris:EHESS.Pp.209-53. Liu,Danqing (刘丹青).2011.The reservation and disappearance of typological features in the history of Chinese:A cross-dialectal examination.Language Teaching and Linguistic Studies 4:28-38.[2011,汉语史语法类型特点在现代方言中的存废。《语言教学与研究》第4期,28-38页。] ——.2013.Lexicon for quantification of Chinese:The ‘many’/‘few’ dichotomy and the ‘all’/‘some’/‘no’ trichotomy.In Collection of Papers on Chinese Grammar in Honor of Professor Hideki Kimura on the Occasion of His 60th Birthday.Japan:Hakuteisha.Pp.54-72.[2013,汉语特色的量化词库:多/少二分与全/有/无三分。见《木村英树教授还历纪念中国语文法论丛》。日本:白帝社。54-72页。] Liu,Xiang (刘翔),Kang Chen (陈抗),Chusheng Chen (陈初生),and Kun Dong (董琨).1989.Readings of Ancient Chinese Characters in Shang and Zhou Dynasties.Beijing:Language and Culture Press.[1989,《商周古文字读本》。北京:语文出版社。] Peyraube,Alain (贝罗贝).2014.Has Chinese changed from a synthetic language into an analytic language?In Zhihua He and Shengli Feng,eds.,Adaptation and Innovation:Research on Chinese Language and Script,Vol.1.Hong Kong:The Commercial Press.Pp.39-66.[2014,见何志华、 冯胜利主编,《承继与拓新:汉语语言文字学研究》(上卷)。香港:商务印书馆。39-66页。] 蒲立本 (Pulleyblank,Edwin G.) 著,孙景涛译,2006,《古汉语语法纲要》。北京:语文出版社。原著:1995.Outline of Classical Chinese Grammar.Vancouver:University of British Columbia Press. Song,Yuke (宋玉珂).1983.The pronominal use of “you” in Old Chinese.Language Teaching and Linguistic Studies 1:109-18.[1983,古汉语“有”的代词用法。《语言教学与研究》第1期,109-18页。] Tsai,Wei-Tien Dylan (蔡维天).1999a.On Economizing the Theory of A-Bar Dependencies.New York:Garland Publishing.1994,Ph.D.diss.,MIT. ——.1999b.On lexical courtesy.Journal of East Asian Linguistics 8,39-73. ——.2003.Three types of existential quantification in Chinese.In Yen-hui Audrey Li and Andrew Simpson,eds.,Functional Structure(s),Form and Interpretation:Perspectives from Asian Languages.London:Routledge Curzon.Pp.161-79. ——.2008.Theories of comparative syntax and Chinese interrogative and quantificational constructions.In Yang Shen and Shengli Feng,eds.,Contemporary Linguistic Theories and Related Studies on Chinese.Beijing:The Commercial Press.Pp.26-41.[2008,比较句法理论与汉语疑问、 量化结构研究。见沈阳、 冯胜利主编,《当代语言学理论和汉语研究》。北京:商务印书馆。26-41页] Wang,Li (王力).2003 [1980].Lectures on the History of the Chinese Language.Beijing:Zhonghua Book Company.[2003 [1980],《汉语史稿》。北京:中华书局。] Wu,Zhenyu (武振玉).2006.Non-referential pronouns in bronze inscription of Zhou Dynasties.Yangtze River Academic 3:67-71.[2006,两周金文中的无指代词。《长江学术》第3期,67-71页。] Yang,Bojun (杨伯峻).1963.Non-referential pronouns “wang1”,“wang2” and “mo” in Old Chinese.Studies of the Chinese Language 6:473-5.[1963,上古无指代词“亡”“罔”“莫”。《中国语文》第6期,473-5页。] 注释 1 传统上称为“无指代词”,亦称“否定性无定代词”(王力 2003[1980]:325)。按照形式主义语言学的术语,可以看作“否定性量化词”(negative quantifier,Huang 2015),按照Haspelmath(2013)的术语,叫作“否定性不定成分”(negative indefinites),按照刘丹青(2013)的术语,表达的是全量否定。 2 “莫”的代词用法的消失造成的一个后果是,“莫”与一些成分的跨层组合有的经历了词汇化,比如“莫大”(曹亚北 2017),原来是代词“莫”与“大”的跨层组合,表示“没有什么东西大于……”,其中“莫”作主语,“大”作谓语。如:夫利天下之民者,莫大于治。(《商君书·开塞》) 今宋人弑其君,罪莫大焉!(《国语·晋语五》) 后来,“莫大”变为一个形容词,相当于“极大”,如“这是莫大的荣幸”,“莫”变成了语义模糊的词内成分,“莫大”实际上接近于单纯词了。 3 这里的“鲜”其实可以看作否定性不定代词,相当于英语的few或little,在句中充当主语。在此例中,“鲜”与“靡”位置对应,功能平行。“鲜”的这种功能在后代也消失了,在现代汉语中没有对应的词,其语义要用“很少+有+人/什么”来表达,这其实也是用动宾短语来表达,而且动词核心也是“有”。“鲜克有终”译成现代汉语可说成“很少有什么能有终了”。再如:不度之人,鲜不为患。(《左传·襄公三十一年》) 此例中,“不度之人”是话题,表示所指范围,“鲜”是主语。同样的例子还有:夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉。(《左传·昭公二十年》) 夫人知极,鲜有慢心。(《国语·晋语一》) 在上古汉语中,“鲜”也有形容词用法,经常作谓语,相当于“少”,如:量力而动,其过鲜矣。(《左传·僖公二十年》) 其为人也孝弟而好犯上者,鲜矣。(《论语·学而》) 上古汉语中的“鲜”类似于英语中的few,few也是既可以作代词,也可以作形容词。“鲜”的否定性不定代词用法在以往的研究中未被注意,可能是因为用例不太多。我们在这里也不详细讨论。 4 括号中的数字为《殷周金文集成》(中国社会科学院考古研究所编,中华书局1994年)中的编号,后为分期,“西中”指西周中期。 5 感谢匿名审稿人指出这个例子。 6 《诗经》《左传》《荀子》代表先秦文献,《史记》代表汉代文献,《世说新语》《齐民要术》代表中古文献(南北朝时期),《祖堂集》代表近代汉语。由于这些量化代词往往还有别的用法,因此对用例需要仔细鉴别,统计起来工作量较大,因此我们的统计只选取了每个时代的少量文献。 7 匿名审稿人质疑这里说的量化域的话题地位,认为这些成分的后面好像没有停顿的情况。实际上当作为量化域的话题在语音形式上比较简短(比如是单音节或双音节时),其后自然没有停顿,但当语音形式较长时,停顿是很可能的,如:a.朝廷之臣,莫不畏王。(《战国策·齐策》) 8 “莫”和“未”所出现的结构看起来非常接近。当“莫”和“未”所在的句子中有代词宾语时,宾语会提前,而且宾语提前的位置可以在“莫、 未”之后,助动词或副词之前,如:有众逐虎,虎负嵎,莫之敢撄。(《孟子·尽心下》) 楚君之惠,未之敢忘。(《左传·僖公二十八年》) 保民而王,莫之能御也。(《孟子·梁惠王上》) 子路有闻,未之能行,唯恐有闻。(《论语·公冶长》) 虽使五尺之童适市,莫之或欺。(《孟子·滕文公上》) 自古以来,未之或失也。(《左传·昭公十三年》) 9 实际上,要区分副词“莫”与代词“莫”一方面要结合句法分布,一方面也要结合语义,要通过上下文的语义信息来判断“莫”的语义功能。 10 匿名审稿人认为不能出现在动词后作宾语可能表明这类形式不是论元类代词,但我们认为不出现在动词后作宾语可以归结为上古汉语代词的特殊语序,因而并不能否定这类成分是论元类代词。 11 “或……或……”连用格式,只计一次。 12 在生成语法学家看来,语法的演变是在语言习得的过程中发生的,表现为参数重设,即儿童一代设定了某个不同于父母一代的语言参数。 13 黄正德(1988)和Tsai(2003)都将存在句“有一个人在教室里”中的“有”和表事件实现或完成的句子“他有吃饭”(台湾“国语”)中的“有”等同处理——当“有”表达主语的存在时,实现存在句的语义;当“有”表达事件的存在时,实现完成貌的语义。因此,Tsai(2003)也将“有”定性为“无择约束算子”(unselective binding operator)。这种等同处理是否可行,是另外一个需要独立研究的问题。但“有”字的动词地位和引入存在量化的语义性质是没有争议的,本文只讨论“有一个人在教室里”这种存在句,并将这种存在量化方式定性为VP结构的存在量化。 14 注意,我们这里说的只是光杆名词在上古汉语中作主语时可以是无定的,但并不是说一定是无定的。光杆名词的实际解读是依赖于语境的。 15 匿名审稿人指出,用动词“有”引入参与者的用法,在战国时候就有了。的确如此,董秀芳(2010)的文章中也已指出这一点。但是我们这里说的是“有+一+NP”代替主语位置上的不定光杆名词的时间是在中古,不是说“有”字引入参与者最初出现的时代。 16 “或”的有些用例可以翻译成“有人”,如“或曰”就可以翻译成“有人说”。“有人”已基本词汇化了,相当于someone、 somebody,可以看作一个双音复合代词了(董秀芳 2010)。在“有人”替代“或”的情况下,就相当于一个双音代词替换了以前的一个单音代词,不过,这个双音代词从其源头上看是由包含“有”的动宾短语词汇化而来的,即“或”先变为动宾结构“有+人”再变成复合代词“有人”。发生词汇化的“有人”在全部“有+NP”组成的动词短语中只是一个特例。 17 Peyraube(2014)认为,在不同时期汉语的演变趋势可能是不同的,可能在一个时期存在从综合到分析的演变趋势,在另一个时期又会出现从分析向综合发展的趋势。从上古汉语到中古和近代汉语阶段,汉语是从综合到分析发展的,而在当代汉语中又出现了一些从分析向综合发展的趋势。我们讨论的量化代词的变化其实就是从上古汉语到近代汉语时期发生的,属于Peyraube(2014)认定的汉语从综合向分析发展的阶段。对量化表达而言,从分析再向综合发展的趋势尚未出现。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:基于使用的语言观下频率对图式构式的建构作用

- 下一篇:没有了