系词的语法化过程与趋势(4)

http://www.newdu.com 2025/11/11 03:11:46 《汉语学习》2013年第5期 石定栩 韩巍峰 参加讨论

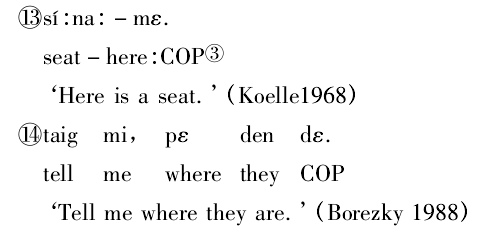

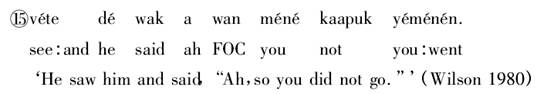

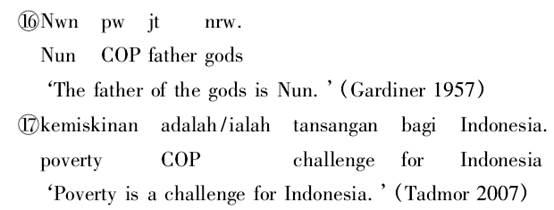

二、系词语法化各阶段的类型学证据及解释 2.1 类型学证据 “是”的上述系列语法化过程并非某一孤立的语言现象,其中一个或几个阶段的过渡形式具有跨语言的普遍类型特征。比如:Koelle(1968)考察了Vai语言中的代词“mε”,发现其有语法化为系词的趋势;Borezky(1983/1988)则发现Nubi混合语中的“dé”和Sranan混合语中的“de(e)”/“dε”也具有相同的表现。例如:  也有人称代词语法化为焦点标记的例子,如Ambulas语中的“wan”(Wilson 1980),Mokilese语的“ioar”(Harrison 1976)和Cahuilla语的“  除人称代词以外,指示代词也可语法化为系词,如埃及语的“pw”(Gardiner 1957)和马来语的“adalah”/“ialah”⑧(Tadmor 2007)。例如:  最后,由系词语法化为焦点标记的例子也不在少数,如海地语的“se”(Muysken & Veenstra 1995)和Papiamentu混合语的“ta”(Kouwenberg & Muysken 1995)。例如:  上述跨语言的例子表明,系词的一系列语法化现象并非一个个各自独立的偶然事件集合,相反,相应过程具有语言类型上的普遍特征。⑨那么,是什么原因诱发了相关的语法化阶段?而随着大量相似的跨语言例句的发现,相应的各个发展阶段又是遵循了怎样的原则呢? (责任编辑:admin) |

- 上一篇:“之”的衰落及其对句法的影响

- 下一篇:从梵汉对勘看全称量化限定词“所有”的形成