中国境内语言人称包括性问题的类型学研究(7)

http://www.newdu.com 2025/12/04 10:12:26 《民族语文》 盛益民 参加讨论

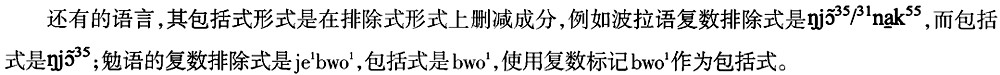

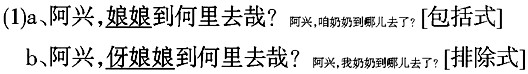

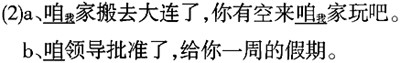

4.2.4 在排除式形式基础上增减成分 纳木依、村语、普标、柯尔克孜等语言的包括式形式就是在排除式形式的基础上增加成分构成的,例如:   本文通过考察中国境内语言的人称包括性问题,一共得到了三条相关蕴涵共性。其中第一条共性已经得到了类型学界跨语言研究的认可。而后两条,由于尚未得到更大样本的验证,暂时只能看做区域共性。之所以具有后两条共性,则可能与中国境内不少语言的包括式是后起的有关。 罗仁地(LaPolla 2005)认为大部分藏缅语的包括式都是后起的,从以上讨论可以看出,至少汉语、阿尔泰语系语言的这一对立也应该是后起的。有不少研究者认为汉语包括式的产生是受了周边少数民族语言的影响,具体论述请参看张盛开(2013)的综述。张盛开(2013)、吴建明(2013)均对此提出了质疑。在这个问题上我们赞同刘丹青编著(2008:366)较为中立的态度:“除非有其他的确凿证据,否则这种推论未必合理,因为包括式和排除式之分在南北方言和世界语言中分布得相当广泛……仅仅语义上的同类区分不能作为借用的证据”。 另外,关于人称包括性问题,我们还要提出几点,希望提请调查、研究者关注: 首先,调查、研究者应该明确人称包括性在人称代词系统中的具体内涵。其中又主要包括以下两个方面: 一方面,需要明确包括式对应人称代词形式的具体内涵。引言部分已经指出,人称包括性的情况非常复杂,与包括式对应的可能是排除式,也可能是普通式。例如赵元任(Chao 1968:637-8)就已经指出北京话和普通话在这个问题上的差异:北京话“我们”只用于排除式,“咱(们)”只用于包括式,属于“包括式—排除式”类型;而普通话的“我们”既可以表非排除式又可以表包括式,实际上属于“包括式—普通式”类型。因此就需要调查者注意测试该人称代词系统中人称包括性的具体内涵。 另一方面,2.1节已经指出双数的特殊性,因此对于双数只有一个形式的语言或方言,尤其需要明确该双数在人称包括性上的具体内涵。同时,不少民族语存在双数范畴,因而学者们已经关注到双数的问题;而汉语方言中即便没有双数范畴,也需要学者们考虑是否存在只包括说话人和听话人的双数包括式(也即Cysouw的“最小包括式”)。我们发现汉语方言中就有这样的情况,万波(1999)指出,赣语安义方言的“俺”  只能表示说话人和听话人,即最小包括式(1+2),而用“俺大家”表示包括说话人、听话人及以外的多数,即增强包括式(1+2+3)。其他汉语方言及少数民族语言中的情况还需要通过进一步的调查揭示。 只能表示说话人和听话人,即最小包括式(1+2),而用“俺大家”表示包括说话人、听话人及以外的多数,即增强包括式(1+2+3)。其他汉语方言及少数民族语言中的情况还需要通过进一步的调查揭示。其次,刘丹青编著(2008:366)已经提请调查者注意,除了要注意静态的代词词汇形式是否区分包括式和排除式,还要注意在具体的句法组合中是否出现区分包括式、排除式的现象。有两类结构尤其值得关注: 一种是祈使结构。英语的人称代词系统不区分包括式和排除式,但是祈使结构Let's和Let us就区别包括式和排除式。汉语方言中也有类似的情况,孙立新(2007:185)指出西安方言用“V走”表示说话人与听话人共同的行为;赵变亲(2015)提到山西襄汾方言的“V走”包括听话人,而“V去”可包括或者不包括听话人,在祈使结构中体现的是包括式与普通式的区分;而唐正大(私人交流)告知,陕西永寿方言的“V去”只指向听话者而不包括说话者,“V走”一定包括听话人,是全新的人称包括性情况。 另一种是领属结构。如盛益民、陶寰、金春华(2013)指出吴语绍兴话的人称代词系统不区分包括式和排除式,但是在领属结构中用代词出现与否区分包括领属与排除领属,如:  这些都提醒调查、研究者注意,要在句法组合层面关注人称包括性的问题。 最后,包括式、排除式和普通式相互之间也可以发生转换。 一方面,上文已经指出至少藏缅语和汉语方言的包括式很有可能是后起的,也就是说之前只有复数普通式,在包括式产生之后,原来的普通式或者仍保持原样,或者转变成了排除式。这也就是这些地方排除式或普通式的形式基本上多是从单数形式派生以及与第二、第三人称在构造系统性上更一致的原因。(相关讨论也请参见吴建明2013的讨论)因此,调查研究过程中,也应该更多地关注包括式的词源问题。 另一方面,包括式也可以发展为普通式,如部分东北话的“咱”就从包括式发展成了普通式,下面是沈阳话的例子:(孙红艳2008)  此外,根据吕叔湘主编(1999:648-9),口语中的“咱们”也还可以指第二人称的“你”或“你们”,表达更加亲昵的作用。这涉及到人称代词的转移,在北方方言中非常常见,是否也见于有包括式的南方方言和少数民族语言,还有待更多材料的揭示。 当然,本文对中国境内语言人称包括性的考察还很初步,还需要从更广阔的范围来进一步考察中国境内语言在人称包括性上的共性和个性。 本文写作及翻译术语clusivity的过程中,得到了刘丹青、唐正大、完权、严艳群等师友的指教。文章初稿曾在首届语言类型学国际学术研讨会(常熟理工学院,2013.11)上宣读,得到与会代表的指正。感谢《民族语文》编辑部的详细修改意见。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:从语言看中西方的范畴观

- 下一篇:“二典”系列辞书编纂专题研讨会召开