|

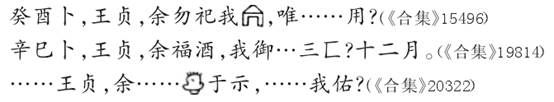

一、上古汉语第一人称代词的“形态”现象 殷商时代,第一人称代词有“我、余、朕”三个,它们语音有一定的联系,语法功能有一定的分工。陈梦家说:“卜辞的第一人称有‘我’‘余’,领格有‘朕’。‘余’和‘朕’通常为王的自称,凡有此二代词的卜辞通常(也有少数的例外)是王自卜的。‘余’可以是主格宾格而不能是领格,‘我’则可以兼为主宾领三格。如此,‘余’‘我’同为第一人称的主格宾格,‘朕’‘我’同为第一人称的领格,它们的分别何在?‘余’‘朕’都是时王的自称,所以是单数的,‘朕’就是‘我的’。卜辞‘我受年’相当于‘商受年’,‘我’是集合的名词,主格宾格之‘我’就是‘我们’。卜辞的‘受余又’和‘受我又’是不同的,前者是受王佑,后者是受商佑。领格之‘我’就是‘我们的’。”[1]96 这也就是说,这三者有“格位”和“数”的不同。“我”表多数,可作主语、宾语和定语;“余、朕”表单数,“余”可作主语、宾语,很少作定语,“朕”主要作定语,有时也作主语。 陈氏所言是对“我、余、朕”三者关系的具有代表性的概括,大体符合事实,但也不尽然。兹说明如下。 可作主语、定语、宾语,表多数。但表多数有时不十分严格。喻遂生撰有《甲骨文“我”有单数说》一文对此加以辨正[2]28。他举出了“我”和“余”同辞的例子:  喻遂生认为:“三句均为时王自卜祭祀之事。第一句‘我’后一字为建筑形,大约为祭祀的场所,句意为:‘余’勿祭祀于‘我’的家庙(?)。第二句意为:‘余’进行福祭、酒祭,‘我’御祭于匚乙、匚丙、匚丁三位先王。第三句意为:‘余’祭祀于祖宗的牌位,先王授予‘我’保佑。每句中的‘余’、‘我’应指称同一主体,特别是第二句,‘余’、‘我’均做主语,其数应该一致,亦即都是表单数的。” (责任编辑:admin) |