出土文献{树}的用字差异与断代价值论考

http://www.newdu.com 2025/11/25 04:11:01 未知 何余华 参加讨论

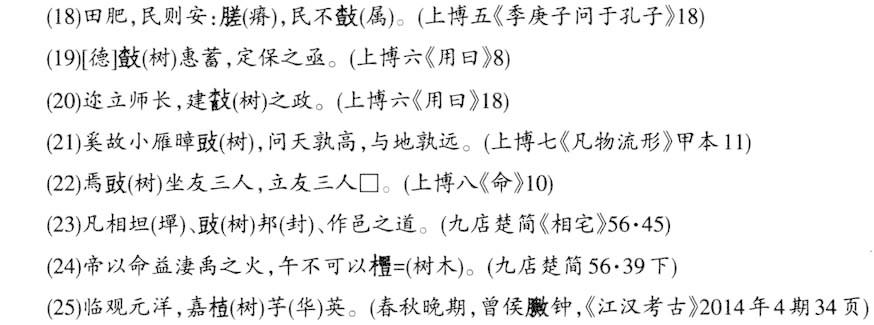

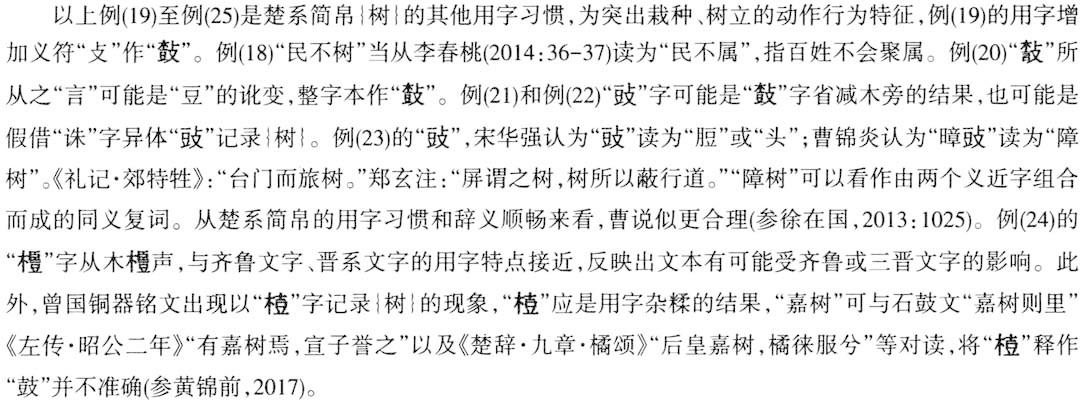

内容提要:汉语常用词{树}在殷墟甲骨文中便已出现,随着时代的变迁,它的用字历经数次更替。殷商时期主要用“权”字记录;春秋战国时期用字地域特点鲜明,秦系文字习用“  ”字,楚系文字习用“梪”字,齐晋两系文字则习用“ ”字,楚系文字习用“梪”字,齐晋两系文字则习用“ ”字;秦统一以后习用“樹”字记录,秦始皇“书同文字”政策对{树}的用字演变产生了重要影响。多种因素综合作用推动了{树}用字的历时更替,{树}的用字差异对于研究出土文献的来源和传抄过程、文本断代都有重要的价值。 ”字;秦统一以后习用“樹”字记录,秦始皇“书同文字”政策对{树}的用字演变产生了重要影响。多种因素综合作用推动了{树}用字的历时更替,{树}的用字差异对于研究出土文献的来源和传抄过程、文本断代都有重要的价值。关 键 词:{树};用字;书同文字;字词关系;断代 作者简介:何余华,汉字文明传承传播与教育研究中心,郑州大学文学院。 基金项目:本文为2018年河南省高等学校哲学社会科学创新团队“汉字理论与汉字史”(2018-CXTD-03)支持计划和2019年度河南省哲学社会科学规划项目“新出秦简牍与古书词义新证研究”(2019CYY027)的阶段性成果。 天水放马滩秦简、里耶秦简、岳麓书院藏秦简、北京大学藏秦简等是近年来新出土或新发现的重要简牍材料,它们数量巨大,内容丰富,时代明确,未经后人改动,对于汉字理论与汉字发展史的研究具有重要价值。尤其是里耶秦简8-461号木方的发现,为我们重新审视秦“书同文字”政策提供了新的契机,让越来越多的学者认识到秦“书同文字”政策并不是单纯的统一文字政策,而是包括正字形、正用字和正用语三方面的语言文字规范政策,这也为阐释秦汉用字习惯的演变动因提供了新的思考维度。里耶秦简8-461号木方体现的“书同文字”政策的内容并不完整,秦“书同文字”政策很可能对其他词语的用字也有过规范。根据秦统一前后简牍资料用字习惯的规律性变化,我们或许可以发现更多与秦“书同文字”政策相关的语言文字现象。本文以时代可靠的出土文献作为测查范围,全面描写词语{树}的用字差异①,考察新用字对旧用字的替换过程,梳理{树}的字词纵横对应关系,进而揭示用字演变的规律与动因,分析有关结论的文本文物的断代价值,揭示秦“书同文字”政策对个体词语用字演变的深远影响。 1.秦统一前{树}的用字面貌 1.1 殷商时期的用字 汉语常用词{树}主要表示动词义“种植”和名词义“树木”。汪维辉(2000:80-86)根据传世文献的用例指出:“树’早在先秦就可以作名词用,‘树木’同义连文也常可见到。但从总体上看,表示‘树木’的概念先秦以用‘木’为常,在数量上‘木’占绝对优势;在‘树’的名词和动词(种植、树立)两个意义中,也以后者占多数。……名词‘树’始见于春秋战国之交,在先秦汉语中就得到了相当的发展。……到了东汉中后期的翻译佛经中,表示‘树木’的概念几乎已经是‘树’的一统天下。”从出土文献来看,表示动词义的{树}早在殷墟甲骨文中就已出现,记录字形作“权”,较为完整的辞例如下: (1)甲午卜:王其省权(树)于  ,匕(比) ,匕(比) 往来亡 往来亡 (灾)。(《合》27781历无名间) (灾)。(《合》27781历无名间)(2)[甲]子:王弗权(树)。(《合》21905圆体)  1.2 春秋战国时期的各系用字 春秋战国时期,{树}的用字呈现出明显的地域差异,秦系、楚系和齐晋系的用字结构各不相同,而各系文字内部也存在用字差异。 1.2.1 春秋战国秦系用字 春秋战国时期秦系文字{树}的用字主要见于石鼓文和睡虎地秦简。如:  (7)未不可以澍(树)木,木长,澍(树)者死。(睡虎地《日书甲种》124正) 此外,睡虎地秦简见借用“澍”字记录{树},“澍”和“树”的基本声符相同,故可通借,也见于岳麓秦简317:“而澍(树)不同,是吏不以田为事殹(也)。或者以澍(树)种时徭黔首而不顾其时,及令所谓春秋试射者,皆必以春秋闲时殹(也)。”“澍”的用字习惯在西汉随州孔家坡的简牍中也出现过。《说文》将“樹”和“尌”分立为两字,释义各不相同。《说文》:“  ,生植之总名。从木尌声。”《说文》:“ ,生植之总名。从木尌声。”《说文》:“ ,立也。从壴,从寸持之也。读若驻。”许慎将“樹”和“尌”的记词职能有意加以分别,“樹”表示名词义{树木},“尌”表示动词义{树立},但这与秦汉文字的使用实际并不相符,“尌”“樹”是记录同词的古今异体关系,并不存在字用分工的情况。 ,立也。从壴,从寸持之也。读若驻。”许慎将“樹”和“尌”的记词职能有意加以分别,“樹”表示名词义{树木},“尌”表示动词义{树立},但这与秦汉文字的使用实际并不相符,“尌”“樹”是记录同词的古今异体关系,并不存在字用分工的情况。1.2.2 春秋战国楚系用字 {树}的楚系用字最为复杂多样,不过处于社会习用地位的是“梪”字。如:     1.2.3 春秋战国其他系用字  2.秦统一后{树}的用字面貌 从新出秦统一后的简牍资料可知,{树}的用字习惯再次发生改变。如: (26)  □樹(树),赏赐事也。(周家台关沮秦简195) □樹(树),赏赐事也。(周家台关沮秦简195)(27)贰春乡樹(树)枝枸,卅四年。(里耶秦简8-1527正) (28)登相(湘)山、屏山,其樹(树)木野美,望骆翠山以南树(树)木□见亦美,其皆禁勿伐。(岳麓秦简《秦律令[贰]》1001-2) (29)禁樹(树)木尽如禁苑樹(树)木,而令苍梧谨明为骆翠山以南所封刊。(岳麓秦简《秦律令[贰]》1104) {树}在以上材料中的用字作“樹”,在“尌”字基础上追加义符“木”。例(26)出土关沮秦简的周家台墓的年代在秦二世元年(前209)或更晚,例(27)里耶秦简整理者(2012)认为是秦王政二十五年至秦二世二年的洞庭郡迁陵县的公文档案,也就是秦统一六国后的产物,这批竹简的用字无疑会受到秦“书同文字”政策的影响。例(28)和例(29)见于岳麓秦简《秦律[贰]》,这批材料也是秦代简,{树}在例(29)的两处用字均作“樹”,例(28)两例字形作 张世超(1990:30)指出:“汉初无论是在字体上,还是在语言的书面形态上,都完全继承了秦代,致使许多后代世世沿用的书面语言规则,一直可以上溯到战国秦文字。汉儒整理和传抄先秦古书,往往根据当时的字体和书面形态进行改造,致使现在我们看到的先秦典籍中的语言书面形态,往往与秦系文字相同。”西汉简帛资料显示,“樹”字仍是记录{树}的社会习用字。如: (30)古之葬者,厚裹之以薪,葬诸中野,不封不樹(树),葬〈丧〉期无数,后世□人易之以棺椁,盖取诸《大过》也。(马王堆《系辞》37) (31)《诗》曰:樹(树)德者莫如兹(滋),除怨者莫如尽。(马王堆《战国纵横家书》20) (32)亓所樹(树)积强物也,半邦而霸,盈邦而王。(马王堆《明君》32/435) (33)有樹(树)木皆产(生)于大海之阿。(马王堆《相马经》6B) (34)盗侵巷术、谷巷、樹(树)巷及貇食之,罚金二两。(张家山《二年律令》245) (35)国多冲风,折樹(树)木,坏大墙,为政者不易。(银雀山《阴阳时令、占侯为政不善之应》1937) {树}在马王堆西汉简帛凡24见,以“樹”字记录多达23次,张家山汉简、银雀山汉简等也以“樹”字记录为常,可见汉初承袭了秦统一后的用字习惯,“樹”的主用地位持续到清末民初,后被简化字“树”所取代。{树}既可以表示“栽种”“树立”的动词义,也可以表示“树木”的名词义。需要注意的是以下两则材料: (36)栈历(枥)浚除,术尌(树)毋有。(岳麓秦简《为吏治官及黔首》1587) (37)  □当尌,数贳酤弗言,卒士不肃。(岳麓秦简《为吏治官及黔首》1582) □当尌,数贳酤弗言,卒士不肃。(岳麓秦简《为吏治官及黔首》1582)学界多认为岳麓秦简《为吏治官及黔首》是抄写于秦始皇统一后的文本,那么如何解释以上辞例中的“尌”呢?许道胜(2011)根据《为吏治官及黔首》简文中“民”与“黔首”并存的现象,指出《为吏》很可能形成于秦始皇二十六年(公元前221年)前后。用字“尌”很有可能也正处于用字规范的过渡阶段,所以会出现据“书同文字”政策改字不彻底的现象,例(36)“术树”即道路两旁树木,例(37)辞例残缺。 3.出土文献{树}用字差异的断代价值 词语的用字习惯往往具有时代特征,能为研究文本生成、流传过程提供参照,也是文本文物断代的标杆。近年来北京大学收藏有一批秦简牍资料,可以根据{树}和其他词语的用字对它们的抄写时代做出大致判断。 (38)今夫疾之发于百体之尌(樹)殹(也)。(北大秦简《鲁久次问数于陈起》04-143) 田炜(2016)根据北大秦简《鲁久次问数于陈起》用“者”字表示{诸},用“吏”字表示{事},用“鼠”字表示{予},用“民”而不用“黔首”,认为其体现了战国晚期秦国抄本的特点。该篇{树}的用字作“尌”,正反映了秦统一前的用字特征,也可为文本断代提供新的支撑材料。又如《秦印文字汇编》87“婴尌”之“尌”作“  ”,据{樹}用字的时代特征也可推论玺印的形成时代当在秦统一前。 ”,据{樹}用字的时代特征也可推论玺印的形成时代当在秦统一前。此外,北大藏秦简牍资料中也出现了“樹”的用字习惯。如: (39)牵闻之曰:朝樹(树)梌樟,夕楬其英。(北大秦简《公子从军》017) (40)某愿乞媚道,即取其樹(树)下土,投小囊中。(北大秦简《杂祝方》M-006) 北大秦简《公子从军》{树}的用字作“樹”,据此可推断该篇的抄写年代应在秦统一以后,这也可以从其他用语方面找到材料支撑。里耶8-461正字木方有“曰産曰疾”的用语规范,张世超(2013)指出“曰産”即以“産”替换“生”。北大秦简《公子从军》15“産为材士,死效黄土”,简20“堂下有杞,冬産能能”等表达“活”义正用的是“産”。里耶8-461正字木方亦云“鼠如故,更予人”,意谓表“给予”义的用字当改“鼠”作“予”,这在《公子从军》10“公子弗肯□□以予人”中能够得到验证。以上都说明该篇抄写时代当在秦统一后。根据例(40)北大秦简《杂祝方》{树}的用字也作“樹”,可以推断它的抄写时代应在秦统一后。 (41)□、畺(姜)、蜀焦(椒)、樹(茱)臾(萸)四物而当一物。(马王堆《五十二病方》275) 关于马王堆帛书《五十二病方》的成书时代,学界历来存在争议,如马继兴等(1979:179-195)认为大致成书于春秋战国时期,抄录于公元前三世纪,入土随葬于公元前168年;陈红梅(2011)认为大约成编于秦汉之际或汉代初年。文献的成书时代不能等同于抄写时代,但就《五十二病方》借用“樹”字记录“茱萸”的“茱”,可以推测该书的抄写时代应在秦统一以后。其他辅证材料,如里耶8-461正字木方云“以此为野”,意谓统一后将过去的异体“埜”“壄”替换作“野”,“野”见于《五十二病方》99“煮鹿肉若野彘肉”,237“取野兽肉食者五物之毛等”等。《五十二病方)池习以“産”表“生”义,见该篇96“同産三夫,为人不德”,135“以鲜産鱼”,358“一,産痂:先善以水洒,而炙蛇膏令消”等。里耶8-461云“毋敢曰猪,曰彘”,意谓将秦地方言“彘”向全国推广,《五十二病方》“彘”的使用占绝对优势,偶见“猪”的用例。里耶8-461亦云“卿如故,更鄉”,即规定“卿”只表示{卿},原来“卿”字也可以表示的{鄉}{向}都改由“鄉”字记录,《五十二病方》所见{向}几乎无一例外都作“鄉”。 汉初简帛文献{树}的用字差异,可能也反映了某些文本的特殊来源和抄写者的个人用字习惯。如: (42)环其宅□□其门□【□□】以筑墙尌(树)之正室,必有  。(马王堆《阴阳五行甲篇·室》003上) 。(马王堆《阴阳五行甲篇·室》003上)(43)樹(树)木当比隅,凶。樹(树)棘当户牖之间,必绝。(马王堆《阴阳五行甲篇·室》009下) (44)尌(树)茎稷粮。(阜阳汉简《仓颉篇》30) (45)于是名东方而尌(树)之木,胃(谓)之青;名南方而尌(树)之火,谓之青;名西方而树之金,胃(谓)之白;名北方而尌(树)之水,胃(谓)之黑;名中央而尌(树)之土,胃(谓)之黄。(孔家坡汉简《日书·岁》) 马王堆《阴阳五行》甲篇保留了战国楚文字的大量写法,与同出其他帛书书写风格有较明显的不同,李学勤推测抄手应当是生长于楚、对秦文字不是很娴熟的人,《集成》的整理者认为《阴阳五行》甲篇的抄写时间最有可能在秦统一之后至楚汉之际(参裘锡圭,2014:66)。也正因抄手对秦文字不是很娴熟,所以例(42)“尌”与例(43)“樹”不同的用字习惯并存于同篇。此外,阜阳汉简《仓颉篇》、随州孔家坡汉墓简牍《日书》也都出现了以“尌”字记录{树}的现象。这些文本的用字与当时社会习用字“樹”并不一致,反映的是春秋战国秦系的用字习惯,恐怕与这批文本的抄写来源有关。 {树}在秦统一前后的用字差异,将为研究更多简牍资料的抄写时代提供判断的依据。{树}和其他词语在不同文本间的用字差异也是考察先秦文献流传过程以及今本文献形成的重要线索。立足于字词对应关系的时代性,系统研究文献的形成和抄写时代还存在广阔的研究空间。此外,秦“书同文字”政策对{树}用字的规范,并未见于里耶秦简8-461号木方,这也启发我们可能还存在更多词语用字演变是受“书同文字”政策影响出现的结果。我们通过对新出秦简牍资料内部用字差异的系统比较,可能会有更多新的发现,从而更加深入地认识秦“书同文字”政策包括的字用规范内涵。我们将在后续研究中另文讨论有关问题。 《长沙马王堆汉墓简帛集成》,湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂,裘锡圭主编,中华书局2014年(简称“马王堆”)。《里耶秦简[壹]》,文物出版社2012年(简称“里耶”)。《甲骨文合集》,郭沫若主编,中华书局1982年(简称“合”)。《秦简牍合集》,武汉大学简帛研究中心、湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所编,陈伟主编,武汉大学出版社,2015年。《清华大学藏战国竹简》(壹),清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编,中西书局2010年(简称“清华一”)。《清华大学藏战国竹简》(肆),清华大学出土文献研究与保护中心编,李学勤主编,中西书局2013年(简称“清华四”)。《上海博物馆藏战国楚竹书》(一),马承源主编,上海古籍出版社2001年(简称“上博一”)。《上海博物馆藏战国楚竹书》(五),马承源主编,上海古籍出版社2005年(简称“上博五”)。《上海博物馆藏战国楚竹书》(六),马承源主编,上海古籍出版社2007年(简称“上博六”)。《上海博物馆藏战国楚竹书》(七),马承源主编,上海古籍出版社2008年(简称“上博七”)。《上海博物馆藏战国楚竹书》(八),马承源主编,上海古籍出版社2011年(简称“上博八”)。《上海博物馆藏战国楚竹书》(九),马承源主编,上海古籍出版社2012年(简称“上博九”)。《殷周金文集成》,中国社会科学院考古研究所编,中华书局1984-1994年(简称“集成”)。《岳麓书院藏秦简壹-叁释文修订本》,陈松长主编,上海辞书出版社2018年(简称“岳麓秦简”)。《张家山汉墓竹简:二四七号墓》,张家山二四七号汉墓竹简整理小组编,文物出版社2001年(简称“张家山”)。 *本文初稿完成于2017年7月,并于2019年1月12日在湖南科技大学举办的“21世纪汉字汉语汉文化国际学术研讨会”上宣读。论文写作过程中,蒙李运富教授悉心指导,谨致谢忱。 ①为表述方便、明确字词的区别,本文以“{}”表示某词语,以与这个词的书写形式相区别和对应。 原文参考文献: [1]陈红梅2011《帛书〈五十二病方〉成书年代新探》,《图书馆工作与研究》第10期. [2]陈侃理2014《里耶秦方与“书同文字”》,《文物》第9期. [3]陈斯鹏2016《说“买”“卖”》,《中国文字学报》第7辑,商务印书馆. [4]黄锦前2017《曾侯与编钟铭文读释》,《中国国家博物馆馆刊》第3期. [5]季旭升2005《〈上海博物馆藏战国楚竹书(三)〉读本》,台北万卷楼图书股份有限公司. [6]季旭升2014《说文新证》,台湾艺文印书馆. [7]李春桃2014《上博楚简〈季庚子问于孔子〉研究二题》,《简帛研究二○一三》,广西师范大学出版社. [8]李家浩2001《包山卜筮简218-219号研究》,长沙三国吴简暨百年来简帛发现与研究国际学术研讨会. [9]林沄1985《豊{H1AE2224.JPG}辨》,《古文字研究》第12辑,中华书局. [10]马继兴李学勤1979《我国现已发现的最古医方——帛书〈五十二病方〉》,《五十二病方》,文物出版社. [11]裘锡圭1992《古文字论集》,中华书局. [12]裘锡圭2002《释“尌”》,《龙宇纯先生七秩晋五寿庆论文集》,台湾学生书局. [13]裘锡圭(主编)2014《长沙马王堆汉墓简帛集成(五)》,中华书局. [14]田炜2016《谈谈北京大学藏秦简〈鲁久次问数于陈起〉的一些抄写特点》,《中山大学学报》第5期. [15]汪维辉2000《东汉—隋常用词演变研究》,南京大学出版社. [16]吴郁芳1996《包山楚简卜祷简牍释读》,《考古与文物》第2期. [17]徐在国2013《上博楚简文字声系(一~八)》,安徽大学出版社. [18]许道胜2011《岳麓秦简〈为吏治官及黔首〉的取材特色及相关问题》,《湖南大学学报》第2期. [19]于省吾(主编)1996《甲骨文字诂林》,中华书局. (责任编辑:admin) |