离合词与词法句法的分工——再议“同源宾语说”

http://www.newdu.com 2025/11/27 10:11:02 未知 朱佳蕾 刘凤樨 参加讨论

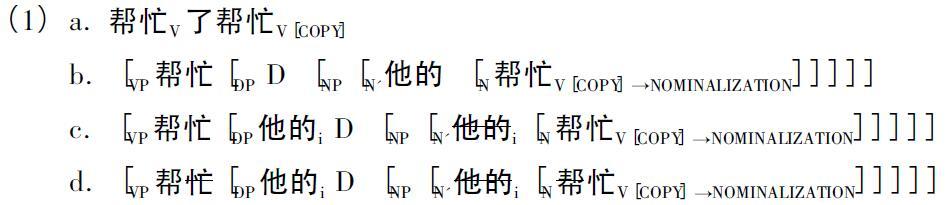

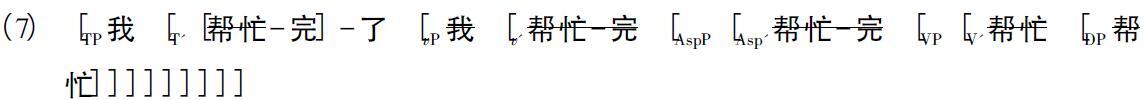

摘 要:潘海华、叶狂(2015)在词汇主义的理论前提下,提出汉语离合词实为不及物动词带同源宾语并经过音系删略(PF-deletion)所形成的结构。该分析试图解决离合词分离时粘着语素直接入句给词汇主义理论带来的问题,也为离合词研究带来了全新的视角。但本文指出同源宾语说虽然坚持词库-句法应分清界限,实际上在离合同源结构的推衍过程中并未将词汇主义贯彻到底, PF-删略词内成分违反了词汇完整性假说,离合词拷贝的名物化也无法解释离合词内宾语的特性。除了句法推衍的问题之外,本文还指出,同源宾语假设的一个前提,即离合词是不及物动词,不符合离合词表现出的句法分布:离合词与典型的及物动词加宾语的结构具有相同的句法分布,与不及物动词表现不同。最后本文指出,离合词中动宾的句法形态依存性以及语义不可分离性都不足以判定词/短语。 关键词:离合词;粘着语素;同源宾语说;词库/句法分界;过度生成 作者简介:朱佳蕾,女,博士,上海外国语大学语言研究院助理研究员;刘凤樨 美国亚利桑那大学东亚系。 基金:国家留学基金委项目([2018]10038);上海市哲学社会科学规划课题(2019EYY002)的资助。 1.引言 汉语离合词与动宾短语同构,其特殊之处在于可合可分,“合”时表现出词的性质,其组成成分常常包含粘着语素,“离”时虽更似短语,但组成成分之间却具有句法语义的依存性(dependency),这种双面性使得离合词是词还是短语这一定性问题至今没有定论。最近,潘海华、叶狂(以下简称“潘、叶”)(2015)在词汇主义的理论框架下提出离合词实为不及物动词带同源宾语所形成的结构,并在回应袁毓林(2018)一文中对同源宾语假设进行了改进,做了进一步的论证(叶狂、潘海华2018,以下简称“叶、潘(2018)”)。同源宾语分析将看似汉语独有的现象纳入了跨语言普遍的范畴(同源宾语是跨语言常见的结构),更重要的是解决了离合词困扰词汇主义者(lexicalist)的一个大问题:即如何处理离合词分离时粘着语素直接入句的问题,为困扰学界多年的离合词归属问题提供了全新的研究视角。但是,同源宾语说触及到生成语法理论建构中最关键的两个问题,即,词库/句法的区分,以及句法推衍过于强大导致过度生成。前者是生成语法理论建构的重大问题,而后者则是生成语法发展至今常常被忽略、但必须正视的问题,因此我们认为有必要对这一假说及其牵涉到的理论问题进行详细的讨论。 2.句法主义vs.词汇主义 讨论离合词的属性对句法理论的构建具有重要意义,将其看成词还是短语,关键在于是否允许语素直接入句,其本质就是如何看待词和词库在语法体系中的地位、以及词法与句法之间的关系,这是贯穿生成语法理论建构的核心议题。本节主要回顾生成语法理论发展过程中对词库的看法,讨论两派不同观点(即句法主义和词汇主义),以及离合词在这两种框架下可能的处理和问题。 生成语法创立之初(Chomsky 1957)主要关注句法的生成性和句法结构的转换关系,并未确立词库的地位。不久之后生成语义学(Generative Semantics)兴起,将句法结构的生成能力延伸进了词汇内部,把词汇语义在句法层面进行分解, 如kill句法上分解为CAUSE sb.TO BE NOT ALIVE,就此打破了词与句法的界限(McCawley 1968)。Chomsky本人极力反对语义具有生成性,Chomsky(1970)通过分析英语名物化(nominalization)和名动词(gerundive)的一系列句法差异,指出名物化与整个句子层面的名动词化不同,前者带有名词特征,是词库中的操作;后者生成的名动词仍保留典型的动词特征,是句法层面的操作(具体见3.2节讨论)。Chomsky(1970)正式确立了词汇主义(lexicalism),并迫使生成语义学退出了历史舞台。不过, 词汇和句法之间的界限在此之后其实也一直没有完全理清。Baker(1988)在讨论由形态变化标示的论元结构变化时(如,动词加上表示致使的附缀后可以引入致使者论元),将形态成分作为中心语进行投射(如,Cause附缀投射出CausP),再通过句法上的中心语移位形成形态复杂的致使义动词。虽然Baker仍未放弃词库编码一定的句法信息这一假设,认为动词的词汇信息决定题元,但由于论元结构的变化需要满足题元指派一致假设(Uniformity of Theta-assignment Hypothesis, UTAH),即相同的题元关系在底层结构中要有相同的句法结构(如, 无论表层出现在什么句法位置,动词的施事在底层结构总是投射为外论元),因此一切论元结构变化都必须要到句法层面进行转换操作,形态复杂的动词在句法上推衍得到,这一假设事实上在很大程度上抹去了词库中形态操作的存在,允许句法“入侵”词汇。Baker的理论对之后的句法说(Borer 2005;Pylkkänen 2008;Ramchand 2008),即句法决定论元结构、推导词汇语义,有很大的影响。直到Hale和Keyser(1993)提出词汇关系结构(Lexical Relational Structure, LRS),否认了词库编码题元信息的假设,将动词的结构在L-句法中推导,这样一来,即便看似简单的动词其实都包含了内部复杂的句法结构(如,dance的底层结构其实是[DO [dance]])。虽然从名称上看这些操作发生在词汇句法层面,但本质上LRS与句法没有差别,其实就是一种以句法来组词的理论。与此同时,Halle和Marantz(1993)提出的分布形态学(Distributed Morphology,DM)则更明确了“句法层级结构一路到底”(Syntactic Hierarchical Structure all the way down)的原则,彻底取消了词库和词的地位,提出语素才是插入句法终端的成分,否认了任何词库内的形态操作,就此彻底消解了词库在句法中的地位。由此,生成语义学以新的面貌死灰复燃,唯一不同的是,由于当前的句法结构中功能投射越来越丰富,词汇语义以语素或空成分的形式插入句法也不再奇怪;另外跨语言的研究也似乎为词不是最原子的成分增加了证据(如,多式综合语的一个词可能对应于英语完整的句子),因此这次DM得到了广泛支持, Chomsky也不再对此发表意见1。 回到汉语离合词的问题上。对离合词是词还是短语的争论本身其实已经预设了词汇主义的前提。因为在如分布形态学这类句法说理论下,“词”的概念不再有意义,语素才是插入句法终端的成分。“帮你的忙”在DM框架下完全可以直接以“帮”“你”“的”“忙”四个语素作为原子分别插入对应的句法终端,至于语素是自由还是粘着,这是一种音系特征,不影响句法-语义推导。至于有些习语性的语义,DM认为不同层次的结构都可以同时具有组合意义和习语意义,由百科表决定,是概念的问题,也不影响句法-语义推导(并且即便是习语,其事件义的解读仍然是遵循句法的)。这一分析消解了离合词的特殊性,也避开了词/短语之争。这样,离合词组成成分的粘着性也好,语义非组合性也好, 在DM框架下都不成为问题。 但是DM这种句法说的处理显然并不是潘、叶(2015)提出同源宾语假说的初衷,两位作者采用词汇主义,认为“应维持词法与句法的界限”(潘、叶 2015:305)。这样一来,离合词的两重性对理论来说就是大问题:一方面, 如果坚持派生性的粘着语素不能直接入句,“帮忙”就必须要以词的形式取出词库,表面上分离的离合词(如“帮个忙”“帮你的忙”)就会违反词汇完整性假说(Lexical Integrity Hypothesis);而如果认为“帮你的忙”是短语,也就是允许粘着语素(“忙”)入句,那么就等于放弃了词汇主义的原则,也就不需要讨论离合词的定性问题了。同源宾语说就在这样的矛盾下孕育而生,并且为解决上述矛盾提供了可行之路。具体来说,假设“帮你的忙”由同源宾语结构“帮忙-你的帮忙”通过PF-删略形成(操作步骤详见下文(1)),既解释了离合词的“词性”(wordhood),又解释了为什么其内部V和O可以出现在不同的句法终端上而不违反词汇完整性假说,且维持了V和O之间形态和语义解读的依存性。可惜的是,作者为了解释离合词的形义不对应(mismatch),采用了复杂的牵涉空成分的句法推衍和音系层面的语音删略,在具体推衍的过程中忽略了将词汇主义的主张贯彻到底,多处涉及到词库/句法分界不清、违反词汇完整性假设,并且在句法推衍中存在过度生成的问题。下文我们从潘、叶(2015)给出的同源宾语结构和其句法推导出发,指出其理论内部的不自洽, 并讨论其中牵涉到的相关理论问题。 3.同源宾语结构的推衍:词库还是句法? 根据同源宾语假说,离合词内部分离时,其表层形式的推导需要经历四个句法步骤(见(1)),以“帮了他的忙”为例(潘、叶2015:310):a)在读数集(numeration)拷贝原来的复合动词“帮忙”来形成潜在的同源宾语结构;b)对拷贝“帮忙V[COPY]”进行名物化;c)使用NP句法生成各种VO之间的成分:这里,“他的”在语义上是“帮忙”的宾语,因此生成在N的补足语位置(1b),由于名物化后“帮忙”无法赋格,“他的”需要移位到[Spec,DP](1c);d)最后,应用PF-删略删除复合词内部的O以及其拷贝(即名物化的VO)内部的V。  下面我们分别从(1d)到(1a)逆序讨论这几步推衍的问题。具体来说,我们先假设a/b/c这几个前提是对的,指出d的推衍自身存在的问题,如此由结论向前提层层推进,最后我们指出其最根本的前提,即“离合词在底层是词(并且是不及物动词)”,也面临经验上和理论上的问题。 3.1 PF-删略规则的应用 由(1)可见,PF-删略规则是推导离合词分离的表层形式中最关键的步骤。但删除词内部成分的操作完全违反了作者所坚持的词汇主义假说。如果离合词作为一个词项从词库中抽出并在读数集中列出,根据词汇完整性假说(Huang 1984),句法规则无法再进入词的内部,而PF层面的规则应用至少要在句法规则应用之后,更不可能对词内部进行操作。事实上,跨语言来看,文献中谈到的PF-删略规则所操作的对象都不会小于词(如(2)德语分裂话题句中的删除),更不可能删除具有语义实体的词内成分。从经验上来看,这种强制性的互补删除也无动因可循, 更不见于汉语其他结构。这与叶、潘(2018)所提到的“埋什么怨”的删除现象(Tsai 2011)很不相同,后者具有对应的完全拷贝的形式,即“埋怨什么埋怨”,而且这种拷贝形式仅限于“V什么V”结构,且其中V不限于离合词(如“休息”可以形成“休息什么休息”“休什么息”)。真正的离合词拷贝不能保留双音节,如“埋着怨”一般不能说成“*埋怨着埋怨”。再比如潘、叶(2015)所列举的德语互补(/部分)删略的例子(2d),其实分裂话题句的生成并不需要强制性的互补删略,如(2c)所示,完全删略不但是允许的,并且比互补删略受到更少的句法语义限制(Fanselow and Damir 2002:84)。  在潘、叶(2015)以及叶、潘(2018)对袁毓林(2018)的回应中,对PF-删略操作的必要性给出一种形态上的解释,他们借用Packard(2004)的核心原则(Headedness Principle),即动词的核心在左,名词的核心在右,指出离合词同源宾语结构之所以要进行互补删除,便是为了满足核心原则以实现VP核心与复合动词核心的一致。但核心原则是短语的原则,而组词和组短语不一定要共享同一原则,如英语复合词虽然非常能产,但却没有与V-O短语对应的VO复合词。当然,假设共享同一原则可能使整个语法系统更完美,但“帮忙-帮忙”这一短语,如果后一个“帮忙”已经名物化,那么本身也符合核心原则,也就无需再使用强制性的删除来满足这一原则2。另外,如果PF-规则的强制使用确实是为了满足汉语中某些形态需要,那么我们可以预测单音节动词应该更容易形成同源宾语结构,这样就无需应用PF-规则,更加经济。但实际上,单音节动词并不形成同源宾语结构3。 总之,PF-删略操作不但特设,且违反词汇完整性假说,与同源宾语说的理论前提相悖。 3.2 动词拷贝的名物化 同源宾语假说中最重要的一步是对从词库取出的动词性宾语(即同源宾语)进行名物化操作(见(1b-c)),使其变为真正的宾语,同时也可以解释离合词中的宾语可以受到“的”字短语的修饰,表现出名词的特征。根据作者给出的结构, 该名物化是句法中通过V到N的中心语移位实现的,这样的话就相当于英语destroy~destroying的转换(Chomsky 1970)。这种转换的特征是:整个名词性结构里的destroying仍保留动词的内核, 表现在受副词修饰,可带宾语等特征上,如the enemy's rapidly destroying the city。汉语的“这本书的迟迟不出版(让他很焦虑)”也是句子层面上的名物化,“出版”可以受副词“迟迟”和“不”的修饰,保留了典型的动词特征。但离合结构里的宾语却不表现出动词特征,不能受副词修饰,我们不能说“帮了偷偷地/经常忙”:假设“帮了忙”的底层结构是“[V帮忙]-[V帮忙]”,充当宾语的V(“帮忙”)应该可以受到副词“经常”“偷偷地”的修饰,形成“[V帮忙]-[VP经常/偷偷地[V帮忙]]”,再把宾语的VP进行名物化(这种句法层面的名物化很常见,如“张三的不帮忙让我很生气”),最后通过PF-删略,结果却会生成“*帮了经常/偷偷地忙”这种错句。事实上,离合词中的O,如“忙”,只能受形容词性定语成分的修饰,如“帮很大的忙”,而不能受副词性状语成分的修饰。“帮很大的忙”与“*帮偷偷地忙”之间的对立说明动词“帮忙”的名词化更像是英语的destroy~destruction 而非destroy~destroying, 因为唯有destruction 才只能受形容词修饰而不能受副词修饰, 而destroying destructing 是可以受副词修饰的。那么如果假设同源宾语“帮忙”的名物化相当于英语中的destruction,能否避开这一问题呢?答案恐怕也是否定的。我们来看,这一假设可以引出两种可能:一种可能性是名词“帮忙”和英语destruction一样在词库就存在,也就意味着“帮忙、跳舞、走路”这些词在词库中就有名词的用法(如destruction具有名词特征,可以受到定冠词限定,受到形容词修饰,不能直接带宾语,如the rapid destruction of the city)。且不论这一词库名物化的假设对同源结构的句法推导是否会产生问题,它首先无法解释的问题是,这些离合词没有任何名词的特性,无法受通用量词“个”的修饰,如“*这个跳舞”“*一个帮忙”;也无法受到形容词修饰,如“*漂亮的跳舞”“*很大的帮忙”(潘、叶(2015:311)实际上也认为“帮忙”在词库中没有名词的用法)。第二种可能是,汉语动词可以在句法中进行事件名词的转换,也就是说,英语中destruct~destruction的转换在词库,而汉语这类转换在句法完成。但这一参数差异的假设缺乏任何论证。其次,即便“帮忙”确实是在句法中转换为事件名词“帮忙”,同样无法解释为什么其名词性特征只能在离合结构并PF-删略了V后才能体现,如“*一个帮忙”对立于“帮一个帮忙”;“*很大的帮忙”对立于“帮很大的帮忙”。这一对比本身就说明了“忙”不可能由“帮忙”经过PF-删略得到,因为PF-删略规则是后句法规则,不能影响被操作成分的句法分布。总之,无论离合词的同源宾语是转成动名词化还是事件名词,无论是在词库做名物化还是在句法层次上做名物化,都不能解释上述现象。用名物化解释离合词中的同源宾语这条路恐怕是走不通的。 3.3 同源宾语的定语 步骤(1c)还涉及到同源宾语的定语的生成,由于该问题牵涉到汉语中比较特殊的伪定语及其句法推导的问题,因此我们认为有必要在此进行讨论。叶、潘(2018)将论元定语分为两类:受事定语与施事定语,分别如下: (3) a. 我帮了他的忙。 b. 你静你的坐, 我示我的威。 他们认为这两种论元在拷贝的宾语NP内生成于不同的位置: 受事生成于名物化的N补足语位置, 而施事生成于名物化后的N所投射出的标志语位置, 即[Spec, NP], 最后两者都要移位到[Spec, DP]来获得属格以得到允准。这一分析虽然可以使语义和句法完全对应, 但我们观察到, 这两类结构的差异并不仅仅在于题元角色的不同。 首先来看叶、 潘(2018)所谓的施事定语结构(3b)4。我们注意到, 这类定语的分布受限很少, 几乎可以出现在任何动词结构中, 甚至无需宾语的出现, 如(4a); 其次, 论元定语的题元并不局限于施事, 如(4c)和(4d)中的动词“伤心”和“摔跤”都不带施事题元5, 但和(4a-b)一样, 都表达“某人自己做自己的事”或“某人自己处于某种状态”; 最后, 这类定语结构中, “的”都不能省略, 如下所示: (4) a.你哭你*(的), 我笑我*(的)。 b.你跳你*(的)舞, 他聊他*(的)天。 c.他伤他*(的)心, 你凑什么热闹? d.他摔他*(的)跤, 关你什么事? 而受事定语结构与施事定语结构不同, 不但都可以省略“的”6, 如(5)所示; 而且这类定语高度受限, 大量离合词不允准这类定语, 即便它们在语义上是可以容纳受事或主事(patient/theme)题元, 如(6): (5) 帮他(的)忙; 打他(的)主意; 吃他(的)亏 (6) *道他(的)歉; *带他(的)路; *鼓他(的)掌; *吹他(的)牛 潘、 叶(2015)对离合词中伪定语的处理与许多形式句法处理“他的老师当得好”这类伪定语结构类似(黄正德 2008), 都试图为这种形义不匹配现象找到句法-语义对应的解释(胡建华 2016), 但这种处理把此类伪定语的允准和语义问题看得过于简单, 无法解释两类结构中“的”的隐现和(6)类结构分布受限的问题7, 忽视了(4)类结构和(5)类结构的区分本质上并不只是施事和受事的区分。 3.4 补语结构“帮完了忙”的生成 离合词中V后还可接补语性成分, 如“帮完了忙”, 潘、 叶(2015)给出的推导如下:  首先, 形成“帮忙帮忙”的同源结构, 然后动词“帮忙”依次从内体貌短语(Inner AspP) Asp到v合并“完”, “帮忙完”再继续移位到T合并“了”, 最后PF-删略动词“帮忙”中的“忙”和已经完成名物化“帮忙”中的“帮”。这类中心语移位(head-to-head movement)是生成语法中推导复杂形态变化的动词最主要的手段, 语法体系中提供的这套包含众多功能性投射的句法结构和一系列隐性的句法移位, 可供我们推导出各种表层结构。然而, 这种隐性的移位除了理论内部的动因之外似乎没有显性的证据, 也就是说, 我们并没有论证这种句法移位的限制在哪里, 因此也无法排除许多错句。比如(7)中, 在VP到TP的任何一层投射中加入副词性成分, 就会生成错误的句子, 如在vP层嫁接施事性副词“故意”, 就会生成“*我帮完了故意忙”, 在VP层嫁接副词“偷偷地”, 会生成“*我帮完了偷偷地忙”。注意, 即便假设T“了”跳跃到下层vP和“帮忙”合并(affix-hopping), 也无法避免AspP和VP都不能插入副词的问题。除非假设副词性成分会阻碍中心语移位, 否则无法排除这些错句。 4.离合词:词还是短语? 上述讨论主要集中在同源宾语结构的推衍问题, 这一节我们回到潘、 叶(2015)提出同源宾语假设的初衷, 即认为离合词是以词尤其是不及物动词的身份从词库中取出插入句法终端的这一观点(即(1a))。我们认为, 从句法分布来看, 离合词作为整体表现出V-O短语的性质, 与不及物动词的句法分布不符。并且离合词应分析为词的两条理据, 即a)O在形态句法上依赖V(如O有时是粘着语素), 以及b)离合词中O的语义解读依赖V, 都是站不住脚的。 4.1 从句法分布看离合词的结构 可以带同源宾语的动词往往是不及物的, 因此要使“同源宾语说”成立, 潘、 叶必须要证明所有的离合词都是不及物动词。换句话说, 由于只有不及物动词能带同源宾语以显示出分离的状态, 因此必须证明离合词本身(如“帮忙”)都是不及物动词。下面, 我们使用重叠以及“V-得”和“V-了-时量/动量”两种句法环境来证明离合词不是不及物动词, 并讨论叶、 潘(2018)中所用证据的问题。 首先来看重叠的形式。单音节动词重叠形式一般为AA, AA之间可以插入“一”, 也可插入“了”来表示事件已经实现, 重叠之后可以继续加上原来的宾语, 如(8a); 离合词重叠的情况与单音节动词带宾语的模式完全相同, 只能单独重叠第一个动词, 形成A(一)AB形式, 如(8b); 第二个语素不能参与重叠来形成ABAB式, 如(8c): (8) a.我们聊(一/了)聊这本书。 b.我们聊(一/了)聊天。 c.*我们聊天聊天。 注意,(8c)的不合法并不是由于双音节动词不能进行ABAB式的重叠,事实上,除了离合词之外,几乎所有的语义上符合重叠要求的双音节动词都只能形成ABAB式重叠,不能形成AAB形式,如双音节及物动词“帮助、折磨、驱赶、带领”,以及双音节不及物动词“休息、攀谈、呻吟、呐喊、咆哮、咳嗽、徘徊”,重叠形式只能是“帮助帮助、折磨折磨、驱赶驱赶、带领带领、休息休息、攀谈攀谈、呐喊呐喊、咆哮咆哮、咳嗽咳嗽、徘徊徘徊”等。由此可见,离合词的重叠模式并不符合一般双音节动词的重叠模式,更不符合双音节不及物动词的重叠模式,因此把它们看成不及物动词是有问题的。当然,一种可能的解释是认为离合词本身与上述这些双音节动词内部结构不同, 因此重叠形式不同, 但如此一来等于又把离合词置于特殊的一类词,假设同源宾语说也就失去其本来的意义了。当然,我们还可以坚持说离合词在重叠时其实已经先形成了同源宾语结构(如“[V帮忙]–[O帮忙]”),经过PF-删略(形成“帮忙”),再对带宾语的动词本身(“帮”)进行重叠操作(形成“帮帮忙”)。但这样处理的潜台词是:离合词本身是不能重叠的,否则无法排除“*帮忙帮忙”这种重叠式,这等于又对离合词做了特殊处理。 第二条证据来自于“V-得”结构, “V-得”结构中V必须是不及物动词(无论单双音节), 如果该结构需要用及物动词, 则动词需要进行拷贝操作, 如(9b): (9) a.张三哭/咳嗽得鼻子都红了。 b.老师读这篇论文读得身心疲惫。 而离合词在此句法环境下必须要像(9b)那样进行动词拷贝, 如下: (10) a.这孩子吃饭*(吃)得不乖。 b.他们跳舞*(跳)得很高兴。 c.他们聊天*(聊)得很痛快。 同样需要动词拷贝才能容纳及物动词的结构还有“V-了-时量/动量”结构, 如(11)所示; 同样地, 离合词表现出与及物动词加宾语相同的分布, 如(12): (11) a.这孩子已经哭/咳嗽了三天/三次了。 b.老师读这篇论文已经读了三天/三次了。 (12) a.这孩子吃饭*(吃)了三个钟头了。 b.他们跳舞*(跳)了一晚上/两次了。 c.他们聊天*(聊)了三小时/三次了。 上述对比进一步说明, 离合词的表现形式和动词带宾语的表现形式一致, 与真正的不及物动词表现完全不同。事实上, Cheng和Sybesma(1998)也指出, “跑步、 吃饭”这类词VO结构中, 虽然O没有实际的语义(他们称其为“虚位宾语”dummy object), 但实际上占据了典型的宾语位置。他们的证据是, 这类O与任何宾语都呈互补分布, 并且可以像典型的宾语一样被修饰。这与我们的句法测试(重叠、 “V-得”和“V-了-时量/动量”结构)得到的结论是一致的。 除了来自重叠以及“V-得”结构的证据外, 另外值得指出的一点是, 作者在文中使用了以下及物-不及物的最小对比对来支持同源宾语的假设: (13)帮助→ *帮自己的助 帮忙 → 帮他的忙 起诉→ *起美国的诉 告状 → 告小顾的状 漫步→ *漫天涯海角的步 散步 → 散他的步 做客→ *做《国学堂》的客 请客 → 请你们的客 送别→ *送中秋节的别 送行 → 送丈夫的行 扰乱→ *扰新陈代谢的乱 捣乱 → 捣咱们的乱 (13)左列为及物动词,右列为不及物动词,左列动词都无法插入题元成分, 而右列是不及物动词,按照同源宾语说,不及物动词才能形成同源宾语结构, 因此这些题元成分可以插入复合词内部形成离合词的分离形态也可以为该假设提供旁证。但我们认为,这两列词内部结构不尽相同,故并不构成最小对比对。左列中“起诉”和“做客”实际上都可以分离,如“起了好几次诉”8,“我昨天去她家做了客”“你做你的客,别去理他”等,而“帮助、送别、扰乱”分别由两个动词成分并列构成,两个语素意义相近,如“帮他助他”“送他别他”“扰之乱之”(Chao 1968:373称这类词为“并列式动词”(coordinate verb)), 至于“漫步”本身可能是偏正式组合,“漫”修饰“步”。并列式和偏正式复合词本来就不在离合词的讨论范围内,因此其不可分离性与其及物性无关。事实上,并列式复合动词即便是不及物动词也不能分离,如“呻吟、呐喊、咆哮、咳嗽、徘徊、呕吐、死亡、罢休、失败、完毕、破裂、到来、诞生、退却、嬉戏、悔改、存在、泛滥、休息、修养、独立、冲突”等等(例子均引自吴为章 1982)。而右列中的复合词中有一些是VO结构(如“请客、告状”),还有一些虽然也是VV结构,但其中第二个V与第一个V并不构成并列关系,第二个V是第一个V的补足语成分。因此,可否分离与及物性无关,左列中一些及物动词也可以分离。(13)中两列的对比仅仅说明,是否可以分离取决于复合词内部结构,并列式、偏正式复合词无法分离,内部具有支配关系的复合词可以分离(除词汇化程度很高的离合词)。 事实上,离合词的表现既不像不及物动词,其语义也不像跨语言典型的同源宾语结构。具体来说,同源宾语必须要比动词的语义更加具体,比如live an *(uneventful) life, smile a*(happy)smile,根据同源宾语假设,“帮了忙”由“帮忙了帮忙”推衍,而该结构中,宾语并不比动词更加具体,因此这样的结构不符合典型同源宾语结构的语义要求。综上所述,离合词合时不是不及物动词,离时也不像典型的同源宾语结构。 4.2 形态句法的依存 潘、叶坚持离合词是词而非短语的主要动因之一是V和O之间形态句法的依存性(morphosyntactic dependency)。形态句法的依存性可以从两方面理解:第一,离合词内部组成成分的粘着性;第二,离合词内部成分的搭配。 首先来看第一点, 离合词中的O有时似乎是粘着语素, 如“造[谣]”“吹[牛]”, 还有的离合词中V和O都是粘着语素, 两者互相依存, 如“鞠躬”。在词汇主义立场下, 如果把离合词看成词, 无法解释为何离合词可以违反词汇完整性假设; 但如果看成短语, 也就承认了语素可以作为原子单位插入句法, 这一矛盾在词汇主义框架下很难调和。从这一点来看, 同源宾语假说在坚持“词法与句法分界”的前提下, 确实一定程度上为解决该矛盾做出了很好的尝试。但如果我们从语素的角度来看, 会发现汉语中粘着语素和自由语素之间的界限也是很不清楚的, 存在大量的半自由语素9, 它们独立使用受限, 但可以与其他成分组合使用, 如“#具~极具”“#校~我校”(吕叔湘 1962)。因此吕叔湘很早就指出, 在汉语中不能根据一个成分是否包含粘着语素来确定是否是词。这种具有词的性质, 但却不能独立使用的成分在语言中并不少见, 最典型的是附着成分(clitics), 它们承担词的句法功能, 但在形态上必须要粘着于宿主, 并且语音上也往往与宿主形成一个语音词(如英语's, 句法上通常处理成D中心语, 附着于整个短语, 如[the beautiful girl]'s hat, 语音上与宿主形成语音词girl's)。因此, 一种可行的处理方法就是在句法、 音系等不同层面讨论“词”的概念(Aronoff 1976)。汉语中, 许多量词和副词(如“匹、 群、 双”等; 副词“极”等)具有独立的语义和语法功能, 认为它们是词大概没有什么争议, 但它们在句法层面是粘着的, 不能单独使用, 这是句法决定的。从这个角度看, 我们可以认为, “造谣”中的“谣”也是音义结合的最小单位, 是独立语素, 只是由于韵律限制而不能单独使用。不过这种分析仍然不能很好地解释“鞠躬”“幽默”这类本身已经是无法分解的最小单位, 这些离合词内部都是粘着语素, 如果看成短语, 分别将“鞠”和“躬”插入V和N终端, 显然有违常识和我们的直觉。对于这种无法再分析的离合词, 另一种可能的分析是假设它们在句法上经过了重新分析。具体来说, 由于动宾组合这一现象在古汉语中就已经大量存在, VO这一模式(template)变成汉语中非常固化的一个结构, 使得双音节单语素的外来词还能重新分析为动宾短语的模式, 重新分析后宾语“默”可以进行各种句法操作, 如话题化、 焦点化等。但重新分析的问题在于, 其条件和限制在哪里?其他可分析的离合词是不是也经过了重新分析?在我们看来, 由于离合词不是一个均质的范畴, 其内部语素是否粘着有时难以确定, 在词汇主义的框架下要给离合词统一的定性和解释是很困难的。 再来看第二点。离合词组成成分之间的组配关系紧密, 如“打岔”中“打”和“岔”似乎词汇化程度很高, “岔”必须选择“打”才能使用并且得到解读, 这看似是词汇化的结果。但组配关系的紧密与句法上是词与否也无必然联系, 短语中的组合也有类似情况, 比如我们说“打小报告”, 但不说“*交小报告”“*写小报告”。 总之, 形态句法的依存与是否是词在逻辑上没有因果关系。短语中组成成分之间互相依存的现象在自然语言中并不少见。如 take advantage of中光杆advantage这一形态只能出现在take之后, 除此之外永远不可能以光杆形式单用, 但我们不会把take advantage 作为一个词插入V, 否则无法解释Advantage has been taken of you 这样的被动句。另外类似的例子还有by dint of中, dint已经失去意义, 在英语中分布极不自由, 其允准完全依赖于这一结构, 从这个角度看似乎也可以看成粘着的, 但我们不会把by dint of 处理为一个词10。这些例子说明中心语对补足语的选择关系以及两者间的形态句法的依存性在语言中是存在的, 并不一定要在词汇层面实现。 4.3 语义的非组合性与词/短语之界定 除了形态句法的依存性之外, “同源宾语假说”另一个重要的动因在于解释V和O之间语义的依存性, 一些语义非组合性的离合词组成成分可以分离出现, 并且得到准确的语义解读, 即所谓的“动不离宾、 宾不离动”。比如, “打他的岔”中, “他的岔”离开了“打”无法解读, 同源宾语结构则保证V和O在底层结构总是作为一个语义自足的整体进行投射, 因此可以保证两者分离却不影响语义。其实, 语义非组合性也曾被许多学者用来作为区分词与短语的标准之一(陆志韦等 1964; Chao 1968; Chi 1985; Packard 2004), 如陆志韦等(1964:85)主张从意义出发, 拿形式来参证。同时, 也有不少学者认识到语义标准的问题(吕叔湘 2002[1959]:346; 朱德熙 1982; Huang 1984)。朱德熙(1982:42)在讨论复合词时指出, 仅仅依靠意义来区分复合词和句法结构是靠不住的, 因为许多复合词具有组合性, 而有些习语是句法结构, 但有特殊的词汇意义, 如“半瓶醋”“有意思”。Huang(1984)也指出, 许多习语语义上也是非组合的, 但句法上无疑是短语, 如“挂羊头卖狗肉”。本文持相同的看法, 并且指出, 语义非组合性的习语的组成成分也可以显性分离。Nunberg等(1994)根据语义是否分布于各组成成分这一标准, 将习语分为两类: 第一类是语义非分布性的“习语性短语”(Idiomatic Phrases, IP), 如kick the bucket (“死”), saw logs(“打呼”)等; 而第二类习语语义是分布性的, 被称为“习语性组合表达”(Idiomatically Combining Expressions, ICE), 如take advantage, pull strings等。IP的语义不可从其任意一部分得到, 句法上也不允许任何操作使其组成部分分离, 如(14)所示; 而ICE中, 组成部分有时可以具有独立的转喻义来组成习语整体的非字面义, 如spill-‘reveal’(揭露), the beans-‘secret’(秘密), 因此ICE可以允许如被动、 省略、 话题化等句法操作使其成分分离, 名词短语也可以被修饰或量化, 甚至还可以在后续句中被回指, 如(15)所示: (14) a.*The bucket was kicked by John. (死) b.*The sack has been hit. (睡着) (15) a.My goose is cooked, but yours isn't. (毁了某人名誉、 前程) b.Pat got the job by pulling strings that weren't available to anyone else. (幕后操纵) c.Those strings, he wouldn't pull for you. d.spill all/half of the beans (揭露秘密) e.Once someone lets the cat out of the bag, it's out of the bag for good. (揭露秘密) f.The strings [that Pat pulled] got Chris the job. (Nunberg, et al. 1994:501-2) (15)中的习语显然具有句法结构的属性,Nunberg等(1994:508)指出,“解读上相互依赖的词”最好通过句法规则来分析其组合。Chomsky(1980:149)也很早就指出,习语的句法形式和其非习语形式是相同的。由此我们可以认为,语义的非组合性和句法上是否是词并无直接关系,它们可以储存在词库中,但无需假设它们整体插入句法上词的槽位(即,X0)。并且,当它们的语义分布于组成部分时,虽然也不能缺少任意一部分,但可以允许分离使用,不会造成解读上的困难。实际上,汉语也有大量动宾性的习语,如下: (16) 尽本分、吃哑巴亏、昧良心、跳门槛、走后门、拉长脸、喝西北风、吃独食、打圆场、费唇舌、翻白眼、炒螺狮、咬耳朵、碰钉子、打退堂鼓 (陆志韦等 1964:90) 其中“后门、本分、良心、西北风”等都已经带有转喻义,整体的语义分布到了各个组成成分上(也有可能NP本身就经历了转喻),因此,虽然它们还是需要和动词同时使用,但即便由于某些句法操作使得宾语与动词分离,也不会造成解读上的困难,如“别费你的唇舌”“这种钉子还是不碰的好”“退堂鼓打了就没有后悔药了”。另外,汉语中双音节的离合词许多也有超出字面意义的习语性用法,比如: (17) 拉线、放手、放羊、挂钩、搭桥、扯腿、换马、合眼 (董秀芳 2002:169) (17)都有分离和合并的用法,和其对应的字面意义的离合词句法表现没有区别,如“张三这条线拉得好”可以得到字面义解读,可以表示“张三从中撮合得好”,如果把(16)和(17)都看成ICE, 那么我们可以说, 语义组合性和词/短语之分并不总是完美对应,组成成分不能单独使用的离合词即便在句法上分离也可以得到语义解读,无需假设同源宾语的结构也可以解释“动不离宾,宾不离动”的亲密关系,更何况,大量离合词的语义是透明的、可分析的(如“跳舞、跳绳、踢球”等)。正如陆志韦等(1964:83-4)所言,转喻是由于整个动宾结构引起的还是宾语引起的,又或是动词引起的,是说不清的,因此即便整个词超出字面含义,也难以说明整个动宾结构已经转换成了词11。 5.结语 本文从以下几方面对同源宾语说提出了质疑:第一,从离合词的推衍过程来看,强制性的PF-删略(PF-deletion)规则进入词的内部进行操作,违反作者所持的词汇完整性假说,并且缺乏动因;第二, 离合词同源宾语在句法上做名物化操作的假设无法解释其不能受副词等修饰的特性;第三,同源宾语说对离合词内部插入的定语(如“帮他的忙”)以及补语等成分(如“帮完了忙”)的推衍产生过度生成的问题。除此之外,我们使用重叠、“V-得”结构和“V-了-时量/动量”等句法测试,说明了离合词的句法表现与典型的及物动词带宾语的结构完全相同,而与不及物动词截然不同,因此即便分离使用时,离合词中的动词也应该视为及物动词,而不是PF层删除了O以后的不及物动词,这与“同源宾语说”的假设不符;最后,本文对“同源宾语说”的最初动因,即形态句法的依存性和语义非组合性提出质疑。我们认为,词的定义可能无法在一个层面上解决,并且形态句法的依存性和语义的非组合性均无法作为句法上判断词/短语的证据。 当然,离合词到底是什么,如何进行统一处理,还需要更深入全面的观察和讨论,无法一言蔽之。但本文认为,词汇主义视角下,离合词看成是词或短语都有难以解释的问题,似乎很难有出路。而同源宾语假设并没有解决离合词的词/短语边界模糊的问题,反而像很多生成语法的假设一样,为了做到形义匹配,使用过多牵涉到空成分的句法推导,导致了理论内部的不一致性和过度生成的问题。 参考文献 Aronoff,Mark.1976.Word Formation in Generative Grammar.Cambridge:The MIT Press. Baker,Mark C.1988.Incorporation:A Theory of Grammatical Function Changing.Chicago:University of Chicago Press. Borer,Hagit.2005.Structuring Sense II:The Normal Course of Events.Oxford:Oxford University Press. Chao,Yuan Ren (赵元任).1968.A Grammar of Spoken Chinese.Berkeley:University of California Press. Cheng,L.-S.Lisa (郑礼珊) and Rint Sysbemsa (司马翎).1998.On dummy objects and the transitivity of run.Linguistics in the Netherlands 1998.Pp.81-93. Chi,Telee R.1985.A Lexical Analysis of Verb-Noun Compounds in Mandarin Chinese.Taipei:Crane. Chomsky,Noam.1957.Syntactic Structures.The Hague:Mouton. ——.1970.Remarks on nominalization.In Roderick Jacobs and Peter S.Rosenbaum,eds.,Readings in English Transformational Grammar.Waltham,MA:Baisdell.Pp.184-221. ——.1980.Rules and Representations.New York:Columbia University Press. ——.1995.The Minimalist Program.Cambridge:The MIT Press. Dong,Xiufang (董秀芳).2002.Lexicalization:The Origin of Disyllabification in Chinese and Its Development.Chengdu:Sichuan Ethnic Publishing House.[2002,《词汇化:汉语双音节的衍生和发展》。成都:四川民族出版社。] Fanselow,Gisbert and Cavar Damir.2002.Distributed deletion.In Artemis Alexiadou,ed.,Theoretical Approaches to Universals.Amsterdam:John Benjamins.Pp.65-107. Hale,Kenneth and Samuel Jay Keyser.1993.On argument structure and the lexical expression of syntactic relations.In Kenneth Hale and Samuel J.Keyser,eds.,The View from Building 20:Essays in Linguistics in Honor of Sylvian Bromberger.Cambridge,MA:The MIT Press.Pp.53-110. Halle,Morris and Alec Marantz.1993.Distributed Morphology and the pieces of inflection.In Kenneth Hale and Samuel J.Keyser,eds.,The View from Building 20:Essays in Linguistics in Honor of Sylvian Bromberger.Cambridge,MA:The MIT Press.Pp.111-76. Harley,Heidi.2015.The syntax-morphology interface.In Tibor Kiss and Artemis Alexiadou,eds.,Syntax - Theory and Analysis:An International Handbook,Vol.2.Berlin/New York:Walter de Gruyter.Pp.1128-54. Hu,Jianhua (胡建华).2010.The distribution and selection of arguments:Prominence and locality in grammar.Studies of the Chinese Language 1:3-20.[2010,论元的分布与选择:语法中的显著性和局部性。《中国语文》第1期,3-20页。] ——.2016.Syntax-semantics mismatches and argument selection:Prominence and locality in grammar.Chinese Teaching in the World 4:435-55.[“他的老师当得好”与论元的选择——语法中的显著性和局部性。《世界汉语教学》第4期,435-55页。] Huang,C.-T.James (黄正德).1984.Phrase structure,lexical integrity,and Chinese compounds.Journal of the Chinese Language Teachers Association 19,2:53-78. ——.2008.On Ta de laoshi dang-de hao and related problems.Linguistic Sciences 3:225-41.[ 从“他的老师当得好”谈起。《语言科学》第3期,225-41页。] Lu,Zhiwei (陆志韦),et al,eds.1964.Word Formation in Chinese.Beijing:Science Publishing.[1964,《汉语的构词法》。北京:科学出版社。] Lü,Shuxiang (吕叔湘).2002 [1959].What is ‘word’ in Chinese:A summary.The Collection of Lü Shuxiang.Shenyang:Liaoning Education Publishing.Pp.344-53.[2002 [1959],汉语里“词”的问题概述。《吕叔湘全集〈汉语语法论文集〉》。沈阳:辽宁教育出版社。344-53页。] ——.1962.On “free” and “bound” morphemes.Studies of the Chinese Language 1:1-6.[1962,说“自由”和“黏着”。《中国语文》第1期,1-6页。] McCawley,James.1968.Concerning the base component of a transformational grammar.Foundations of Language 4:243-69. Nunberg,Geoffrey,Ivan A.Sag,and Thomas Wasow.1994.Idioms.Language 70,3:491-538. Packard,Jerome L.(裴吉瑞).2004.The Morphology of Chinese:A Linguistic and Cognitive Approach.Cambridge:Cambridge University Press. Pan,Haihua (潘海华) and Kuang Ye (叶狂).2015.Separable words and cognate objects in Mandarin Chinese.Contemporary Linguistics 3:304-19.[2015,离合词和同源宾语结构。《当代语言学》第3期,304-19页。] Pylkkanen,Liina.2008.Introducing Arguments.Cambridge:The MIT Press. Ramchand,Gillian.2008.Verb Meaning and the Lexicon:A First Phase Syntax.Cambridge:Cambridge University Press. Tsai,Dylan W.-T.(蔡维天).2011.On atypical wh-expressions in Chinese.Essays on Linguistics 43.Beijing:The Commercial Press.Pp.194-208.[2011,这话从何说起?《语言学论丛》第43辑。北京:商务印书馆。194-208页。] Wu,Weizhang (吴为章).1982.Uni-directional verbs and related sentence.Studies of the Chinese Language 5:328-36.[1982,单向动词和相关句型。《中国语文》第5期,第328-36页。] Yuan,Yulin (袁毓林).2018.Syntactic features of separable words used in separation:From a perspective of formal metonymy.Contemporary Linguistics 4:587-604.[2018,从形式转喻看离合词分开使用的句法性质。《当代语言学》第4期,587-604页。] Ye,Kuang (叶狂) and Haihua Pan.2018.Revisiting the syntax of separable words:A reply to Yuan (2018) and others.Contemporary Linguistics 4:605-15.[2018,离合词的句法本质再探——对袁毓林(2018)等质疑的回应。《当代语言学》第4期,605-15页。] Zhu,Dexi (朱德熙).1982.Lectures in Grammar.Beijing:The Commercial Press.[1982,《语法讲义》。北京:商务印书馆。] 注释 1Chomsky提出的最简方案本质上是采纳词汇主义的,尤其是Chomsky(1995)提出的核查理论(Checking Theory),将构词形态和屈折形态都放在词库中操作,到句法层再核查特征,是一种强词汇主义理论(Strong Lexicalism,见Harley(2015)的介绍)。 2潘、 叶(2015)中提到单音节动词比双音节动词动性更强,而复合词拷贝如果删略动词则更能体现名词性。但即便复合词本身就可以做名词,删略也是必须的,如“革了一次命”中,“革命”可以直接用作名词,但我们却不能说“*革命了一次革命”。 3有一种可能是,“笑了(一)笑”是一种单音节动词加同源宾语的结构,但我们同样可以生成“打了(一)打”,而后面还能继续跟宾语,如“打了(一)打孩子”,显然第二个“打”不是同源宾语,因此“V了(一)V”不能分析为同源宾语结构。 4潘、叶(2015)指出有些离合词中插入的论元定语没有受事解读,如“吃他的饭”中“他”只能是吃饭的施事,其原因是复合词内部的N本来就是从宾语位置并入得到的,因此不能再带宾语,但这一解释没有独立证据,最后只会陷入循环论证。另外也无法解释其他可以允准受事定语的复合词,如“吃他的亏”中“吃亏”为什么不能通过宾语名词“亏”并入得到? 5也许可以认为这两例属于第二类受事论元定语结构,但我们下文要阐述的,这类定语结构可以允准“的”的省略,如“帮他(的)忙”,但这两例都不能允准“的”的省略。因此不能分析为第二类结构。 6此处指出“的”可以省略是表层的现象,但有“的”和无“的”底层是否是相同的结构需要单独论证。无“的”结构(如“帮他忙”)可能是论元增容现象,叶、潘(2018:613)也有类似看法,但他们认为粘合式述宾短语通常不发生论元增容,这一说法不够全面,短语中的论元增容非常能产,如“织他一件毛衣、吃他一个蛋糕”。但确实,汉语中短语层面的论元增容只能增加受损者,增加受益者的情况(如英语bake him a cake)是不行的(胡建华 2010)。离合词中增容受益者的情况是否和短语层面相同还需另做讨论,似乎“做他菜、作他弊、织他衣”中NP都不能理解为受益者。 7(5)这类真正的论元定语分布受限的原因比较复杂,我们准备另文探讨。这里稍提一下两点可能的思路:a)离合词中“NP(的)”的分布与该离合词中的动词是否允许论元增容(往往取决于动词是否具有传递义)以及允许何种论元增容有关,如“吃”在“吃他一个蛋糕”里增加的既是受害者,其实也是来源,因此“吃他亏”中“他”也是来源;b)论元定语和名词之间如果可以优先解读为领有关系,而这一语义关系与增容的意义发生冲突时,也难以形成(5)这样的结构,如“吹他的牛”中,“牛”本来就有一层转喻义表示“牛皮”,“他的牛”中“他”就容易解读为“牛皮”的领有者,因此“吹他的牛”不能解释为受事论元定语类;若不发生冲突,如“借你(的)光”中“你”总是解读为来源,即“光”的领有者,就可以形成论元定语的结构。 8“起诉”分离的情况比较少,可能由于它是正式的法律用语,是典型的书面语,词汇化程度比较高。因此宾语往往可以容纳对象题元,如“起诉他”。不过,我们咨询的两位母语者都认为口语中“起了好几次诉”的分离用法也是可以接受的,我们在某法律咨询网站上也找到一例类似用法,如“我起过一次诉因男方不同意,就没有离掉”(https://www.66law.cn/question/answer/8823995.html[accessed Jan.10,2020])。 9半自由语素的分析是有争议的。半自由语素与词汇化相关,同一个语素的粘着性在不同语体或不同方言中可能不尽相同。 10有意思的是,Aronoff(1976:15)在解释cranberry的词性时也对比了类似的结构make headway,指出headway只能出现在make之后,这和cran-只能出现在berry之前是一样的,但他又指出,headway不一定要线性依附在动词之后,如make much headway,也可以出现在其他句法位置,如被动化以后做主语。而cran-必须要直接出现在berry之前,两者之间不能出现任何成分。而汉语离合词的问题就出在即便是粘着语素,也可以分离,与cranberry很不同。 11当然,离合词可容纳的句法操作受到一定限制。英语中的习语也有类似限制,其语义透明度与其可进入的不同句法环境有关联。Nunberg等(1994)指出,take hold(握紧)与take stock(评估、 盘点)相比,前者语义透明度低,而后者stock即显明表达assessment的含义,因此前者的hold不能被动化,也不能接受任何修饰,而后者stock可以受到修饰,也可以做被动句的主语,分别如(i)和(ii)所示:(i) a.*Pat took clammy hold of Chris's hand.b.*Nobody took any hold of the lever.c.*I thought Pat would take hold of the rope,but he took it of the rail instead.d.*Hold has been taken of the lever.(此句自造) (ii) a.Pat took detailed stock of the pros and cons of the situation.b. Nobody took any stock of our assets,and the results were disastrous.c.We thought stock had been taken of our needs,but it hadn't.(Nunberg,et al.1994:524)我们发现,离合词总是能插入体貌成分“了”以及时量/动量成分,而对离合词内部的名词进行话题化、 被动化等操作则更加受限(朱德熙 1982:129;吕叔湘 2002[1959]:349)。但无论语义透明度如何,都不能以此断定离合词占据一个句法终端的中心语V位置。 (责任编辑:admin) |