|

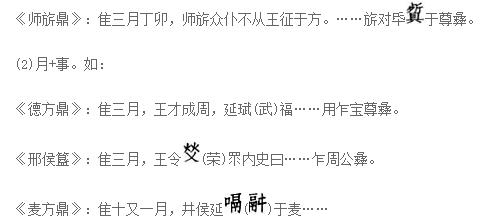

二 月相体与西周铭文纪事的发展 商代干支纪日的叙事方式在西周仍然被保留下来,但也有一些变化。西周文字,现代考古发现的卜辞数量不多,只有周原甲骨有少量保存,而西周彝器铭文无论从字数上还是内容的丰富性上都有大的发展,从西周彝器铭文,我们可以较好地了解西周散文发展的过程。 西周彝器铭文的内容非常丰富,涉及到当时主要的社会生活,如祭祀、记功、封赏、册命、诉讼等方面。《左传·襄公十九年》记臧武仲曰:“夫铭,天子令德,诸侯言时记功,大夫称伐。”(15)由于铭文长度增加,内容也更加细致。纪事的铭文注重事件过程细节的描绘,注意谋篇布局,有的铭文有天子的训诫或人物的对话,具有一定的情感色彩。从铭文的叙事时间看,周代的铭文大多记有事件发生的时间,不过在西周初,铭文并无确定的记时要求,时间明确的记述还较少。西周初期的铭文很多沿用了商代干支纪日的形式,一般在铭文之首冠以干支时间,日期明确,不记年月,如天亡簋、伯矩鬲等,这些明显是商代记时方式的继承。 但是在西周初,也有许多铭文记时方式出现了变化。具体来看,常见的记时铭文形式有: (1)月、日+事。如: 《宜侯夨簋》:隹四月辰才(在)丁未,王省珷(武)王、成王伐商图,延省东或(国)图……乍虞公父丁尊彝。 《麦方彝》:才八月乙亥,辟井(邢)侯光氒正吏……孙孙子子其永宝。 《小臣宅簋》:隹五月壬辰,同公才丰,令宅事白(伯)懋父……其万年用飨王出入。  《吕壶》:隹三月,白懋父北征,唯还。……用乍宝尊彝。 (3)年、月、日+事。 《庚嬴鼎》:隹廿又二年四月既望己酉,……用乍宝鼎。 如果我们把西周初铭文与商代铭文比较,可以清楚地看到它们的记时方式有很大不同。 一、所处位置不同。商晚期铭文中开始在文末出现的表示年月的时间词在周代铭文中一般被前置,放在了文首。 二、纪时顺序倒置。商代铭文一般是先记日,然后叙述事件,再点明月和年。西周初铭文则一般是按照年月日的先后顺序记录,内容则先记时地,再叙述事件。这种顺序已经趋近于后来的编年体史传散文的记时顺序。 三、年月日的记述尚不完整,月的记时作用更加重要。以上三种情况中(1)(2)两种情况出现频率较多,像(3)这样有完整年月日的很少。特别需要注意的是(2),其时间竟没有日出现,直接以月单独记时。上列铭文不管哪种情况都记载了月份,而且月份放在句首的显著位置。这说明了西周初人们记时观念开始发生了变化。 四、表示时间的词发生变化。表示日、月的词没有变化,而表示年的词,商代一般放在文末,用“祀”表示商王年份,具体形式为“隹王某某祀”。西周初铭文,延用“祀”表述的一般与商代相同,放在文末;放在文首的表示年份的词则不再用“祀”,而开始用“年”。 另外还出现了新的表示时间的词,常见的有初吉、既生霸、既望、既死霸等。 《  鼎》:隹九月既生霸辛酉,才匽,侯易 鼎》:隹九月既生霸辛酉,才匽,侯易 贝、金扬侯休,…… 贝、金扬侯休,……《献簋》:隹九月既望庚寅,白(伯)于遘王,休亡尤。…… 王国维《生霸死霸考》曰:“余览古器物铭,而得古之所以名日者凡四:曰初吉,曰既生霸,曰既望,曰既死霸。因悟古者盖分一月之日为四分。一曰初吉,谓自一日至七八日也;二曰既生霸,谓自八九日已降至十四五日也;三曰既望,谓自十五六日以后至二十二三日;四曰既死霸,谓自二十三日以后至于晦也。八九日以降,月虽未满,而未盛之明则生已久;二十三日以降,月虽未晦,然始生之名固已死矣。盖月受日光之处,虽同此一面,然自地观之,则二十三日以后月无光之处,正八日以前月有光之处。此即后世上弦、下弦之由分:以始生之明既死,故谓之既死霸。此生霸、死霸之确解,亦即古代一月四分之术也。”(16)有人对王国维的说法提出质疑,但王国维用月的盈亏变化来解释这些时间词,还是基本上反映了这些词语的意义,而且这些时间词都是以月相“分”为标准命名。从上引铭文都有月来看,周初人们更加重视月在记时中的作用,开始了以月记时的纪事时代。 但整体上说,西周初的记时形式并不固定,并未形成统一的月历纪时的制度。有些是商代记时方式的发展,如《保卣》和《保尊》的形式是“日+事+月+分(既望等)”。《大盂鼎》则是年月并用记时:“隹九月,王才宗周,令盂。……隹王廿又三祀。”《作册瞏卣》则直接采用“年+事”的形式。 西周初的记时虽然没有形成固定的形式,但它对历法记时的探索是非常明显的,也有较大的改变。这可能与西周初建时统治者注重历法的改革有关。班固《汉书》曰:“至周武王访箕子,箕子言大法九章,而五纪明历法。故自殷周,皆创业改制,咸正历纪,服色从之,顺其时气,以应天道。”(17)这里所讲的事件实际就是《尚书·洪范》中周武王拜访箕子,向箕子请教修正历纪的故事。颜师古注曰:“大法九章,即‘洪范’九畴也。”箕子认为天帝赐予大禹的“洪范”九畴是安定天下、百姓和睦相处的治国理政之道。其中九畴中的第四是协用五纪,五纪就是五种记时方法:年、月、日、星辰、历数。从周代历法的改革看,周武王访箕子之事可能是真实的,西周初年的历法制度确实是综合考虑了五纪的各种因素,相比商代更加完善。西周初的历法记时多从月,说明西周初对月相变化的历法探索更细致深入。初吉、既望等对月的划分是根据月亮的明晦、盈亏的变化来确定日期,这样人们对日期时间的分判就更准确了。相比商代仅靠干支的循环往复测定日期容易造成的混乱,周代的五纪记时无疑更加科学。 到西周中期,有时间记载的彝器铭文越来越多,时间也更加明确。这时的纪时铭文最突出的特点就是,周初铭文中出现频率极低的月相“分”,在这时的铭文中普遍出现,大约占到十之八九,似乎已经成为当时的记时通例。此外,年、月、分、日这些时间词同时出现的铭器越来越多。据西周中期纪时铭文中时间词出现的频率统计,“月+分+日+事”格式的铭文数量超过十分之四,“年+月+分+日+事”格式的铭文数量约占四分之一。这说明,以月开首记时虽然还是纪时铭文出现最多的记时方式,但以年开首记时的铭文正在逐渐增多,完整的年、月、分、日时间词都出现的规范纪时的形式正在逐步形成。另外,在时间词之后,人地名的出现也越来越多,如《廿七年卫簋》:“隹廿又七年三月既生霸戊戌,王才周,各(格)大室,即立(位)……卫其子子孙孙永宝用。”这时,也偶有人地名置于日之前者,如《元年师  簋》:“隹王元年四月既生霸,王才淢 簋》:“隹王元年四月既生霸,王才淢 (居)。甲寅,王各(格)庙,即立(位)……其万年子子孙孙永宝用。”《刺鼎》:“隹五月,王才□,辰才丁卯,王啻(禘)……”还有更为特殊的、更复杂的纪时方式,如《乖伯簋》:“隹王九年九月甲寅,王命益公征眉敖,益公至,告。二月,眉敖至,见(觐), (居)。甲寅,王各(格)庙,即立(位)……其万年子子孙孙永宝用。”《刺鼎》:“隹五月,王才□,辰才丁卯,王啻(禘)……”还有更为特殊的、更复杂的纪时方式,如《乖伯簋》:“隹王九年九月甲寅,王命益公征眉敖,益公至,告。二月,眉敖至,见(觐), (献) (献) ,己未,王命中(仲) ,己未,王命中(仲) (致)归乖白(伯) (致)归乖白(伯) (貔) (貔) 裘。” 裘。”西周晚期,彝器铭文的记事水平进一步的发展,长铭越来越多,内容也更详细。从纪时的铭文看,年、月、分、日俱全的铭文数量越来越多,“年+月+分+日+事”格式的铭文占到了一半以上,“月+分+日+事”格式的铭文比原来略少,占到四分之一强。这时虽然也还有一些记时简略或者没有记时的铭文,但数量大大减少。在这些长铭中,有些铭文出现了连续纪事的现象。如晋侯苏编钟记载了晋侯奉王命讨伐夙夷的史实,长达342字。如果把其中天子活动的时间和史实抽取出来,则其时间叙事脉络清晰明显。“唯王卅又三年,王亲遹省东国、南国。正月既生霸戊午,王步自宗周。二月既望癸卯,王入格成周。二月既死霸壬寅,……。三月方死霸,王至于  ,分行。……六月初吉戊寅,旦,王格大室,即位。”(18)这种把记时与记事语词充分结合的记述方式“与鲁《春秋》类体例非常相似”,说明其已经与编年体史学体裁相合(王晖《论西周金文记时语词及大事系“年”的史学意义》)。因此,从西周铜器铭文到编年体史书《春秋》,其时间叙事结构的连续性和继承性是非常明显的。 ,分行。……六月初吉戊寅,旦,王格大室,即位。”(18)这种把记时与记事语词充分结合的记述方式“与鲁《春秋》类体例非常相似”,说明其已经与编年体史学体裁相合(王晖《论西周金文记时语词及大事系“年”的史学意义》)。因此,从西周铜器铭文到编年体史书《春秋》,其时间叙事结构的连续性和继承性是非常明显的。从西周铭文的发展情况来看,西周铭文的纪事正在逐步成熟和定型。首先,纪事的时间地点更加明确,已经逐渐形成了以年、月、分、日来记载事件发生的时间的固定结构,运用更娴熟。其次,强化了月相“分”在记时中的作用,对时间的把握更加准确。商代铭文中虽有“旬”,但因为“月”的使用不明确,其时间点就难以确定,而“分”根据月亮的自然变化来划分时间,再结合“月”的使用,时间更准确。再次,“年”取代“祀”成为主要的记时概念。商代卜辞和铭文中,越是到商晚期,天子参与占卜、祭祀活动越来越多,已经开始表现出尊王的倾向,但以天子在位之年记时还很少,周代的纪年则基本以天子在位时间计算。西周用“年”取代“祀”可能跟商周纪事的目的和内容的差异有关。商代的卜辞内容虽然也很广泛,但占卜活动主要还是与祭祀有关。商周铭文中,现存商代的彝器铭文除偶尔涉及军政外,几乎都是为祭祀而铸造的;而西周铭文内容较复杂。黄鸣对马承源《商周青铜器铭文选》中与史职有关系的周代铭文进行了统计,其铭文内容包括军事、政务、赏赐、册命、祭祀等方面,其中用于政务和册命的占绝大多数。与政务有关的,除去1项与祭祀有关的,有29则铭文;册命方面的铭文有41则;而与祭祀有关的铭文,包括其它类别中与祭祀有关的铭文也只有4则(19)。这充分说明周代铭文已经基本不再以祭祀作为主要的记事内容。所以,西周用“年”取代“祀”可能表示西周的礼乐文化已全面取代了商代的巫祀文化。西周有年月时间的铭文基本上都是西周重要的政治事件的记录,似乎是为了显扬天子和官员的德行,使后世铭记不忘,已经具有明显的记史的性质。 (责任编辑:admin) |