|

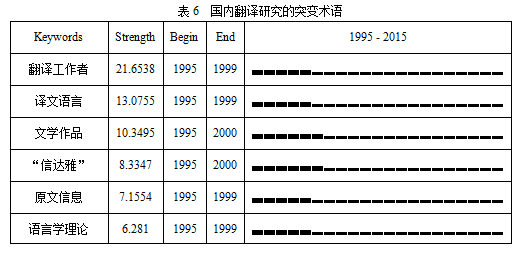

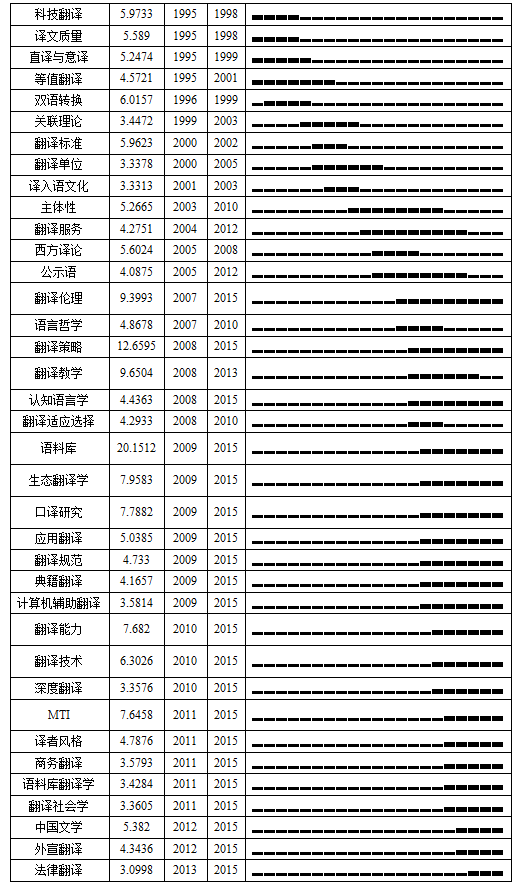

3.4翻译研究的前沿 借助Citespace的“突发词检测”(detect bursts)算法,从文献的题目、摘要等提取出突变术语,检测某一学科领域研究兴趣的突然增长,追踪该学科领域的研究前沿(李红满 2014:25)。表6中深色线条为突变发生显著变化的年份区间。翻译行业、翻译过程、翻译教学、翻译理论和应用翻译等是国内翻译研究的前沿,视听翻译、声音描述、译者行为、信息技术、文化翻译和法律翻译是国际翻译研究的前沿。   笔者在图1分析的我国翻译研究阶段划分与表6可以互为印证:1999年之前的低潮期,不仅是张继光(2016)分析的期刊改版因素,更重要的当时的研究问题和视野过于狭窄。如果说西方翻译史上“直译—意译”之争还是优劣判断,中国译界则纠结概念定义,每个人都先要对“直译—意译”下一个定义,再加以发挥。结果讨论中出现“直译不是死译”、“意译不是胡译”这样认真但有点好笑的辨析;也会出现“直译就是意译”这样打混仗的主张,争到最后竟是得出“好的翻译既是直译也是意译”这种匪夷所思的结论(潘文国 2016 )。图1归纳的2000-2009年我国译学高速发展期,恶补西学之余,也曾有过理论皈依的迷思。中国翻译学界一方面捕捉了翻译服务、认知翻译研究、语料库、翻译伦理等新兴理论课题;另一方面发挥东方智慧,立足本土需求,陆续推出了变译学、生态翻译学、译者行为批评等中国特色的翻译理论。其间也发生过商榷与辩论,但是澄清了误解,扩大了影响(刘爱华 2010)。理论系统性完善,参与国际学术对话,形成国际同行公认的话语体系将是本土译论努力的下一站。2010年后步入平稳期,历经了语言学派、文化学派、阐释学派、功能学派、后殖民主义、后现代主义、女性主义、解构主义等各个流派轮番登场之后,翻译研究悄然进入了“后理论”时代。依据是表6显示这一阶段除了翻译社会学之外,并没有突发理论标签明确的关键词,代之以外宣翻译、法律翻译、中国文学等实际问题驱动的研究,反映了翻译研究紧跟社会现实需求的新特点。以译者教育为例,到2016年,全国MTI学位点206个,每年招生超过8000人。根据MTI教指委的统计数字,截至2016年4月,全国MTI累计招生近36000人。本专业已累计为社会培养了20000余名毕业生。MTI教育已步入第十个年头,亟需206个学位点在师资建设、课程设置、考试招生、教材开发、实习基地等方面深化内涵建设,形成特色教育,满足社会需求。 (责任编辑:admin) |