|

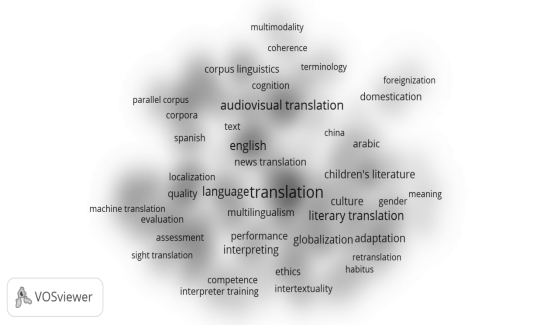

国内翻译理论关注的热切程度远高于国际同行,尤其是“传统译论”,这是我国翻译研究素来的情节。罗新璋早在1983年就提出了“我国自称体系的翻译理论”,归纳了“案本—求信—神似—化境”的脉络。1987年,第一次全国翻译理论研讨会,刘宓庆首倡“中国特色翻译理论”。从70年代末零星译介西方(包括苏俄)译论,到21世纪初上海外语教育出版社大规模引进“国外翻译研究丛书”,中国学者一面在跟上国际同行的步伐,另一方面也在积极反思如何继承中国传统译学思想,披沙炼金,凝结散论,用现代话语体系再包装。40年来的“西学东渐”让一批学者不禁冷思考中西译论的体用关系。以潘文国(2016)为代表,痛批大量硕、博士论文以及一些专家的学术著作以“某理论观照下的某研究”等为题,其框架大多是先用一定篇幅介绍国外理论,接着提出一些所谓的问题,再套用国外理论解释一番完事。这类“恶性西化”实际上既没有解决任何理论问题。本文认为接下来中国传统译论的根基土壤是什么?如何利用现代话语阐释与充实?传统译论如何接轨世界翻译话语体系?皆是我们面临的挑战。  图6 国际翻译研究的top100关键词聚类密度视图 另一方面,也并不意味着国际同行不再重视翻译理论。图6显示国际研究聚类成7个不同领域,以具体研究问题而不是理论驱动,这一点值得我们学习。比如文学翻译关注儿童文学、性别研究。社会翻译学凸显了全球化、本土化、复译、惯习。语言学翻译研究凸显了多模态、衔接和术语。另外,跟进西方研究同时,须知批判接受。比如,在描述性翻译研究范式之下,多元系统理论的主客二分、忽略译者的不足渐渐凸显,其所标榜的纯粹客观描述也进一步受到质疑,社会学理论就是在对多元系统论的质疑声中进入了翻译研究。但是社会翻译学背离人文属性,淡化文本,翻译贴合度不够等问题也浮出水面(赵巍 2013)。 (责任编辑:admin) |