|

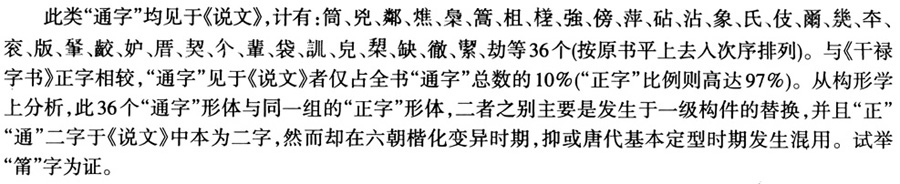

1.可上溯至《说文》的“通字”  《干禄字书·平声》(第5组):“筒、筩:上通下正。” 按,《说文·竹部》:“筒,通箫也。”“筩,断竹也。”本为二字。西晋元康三年(293)《裴祗墓志》“太夫人柩止西第”,此处“筩”字意为“墓穴侧室”(理解为“甬道”之“甬”似亦可通)。甘肃博物馆藏敦煌写经《佛说观佛三昧海经》卷五“咽如针筩”,意即竹筒之“筒”。又引申有木桶义,如《洛阳伽蓝记·闻义里》“佛锡杖长七丈,以木筩呈之”。“筒”字亦偶得一见于北齐武平六年(575)《都邑师道兴造释迦二菩萨造像记(一)》:“以  筒一头。” 筒一头。”清代朱珔《说文假借义证》指出:“(《说文》)本部:‘筩,断竹也。’《一切经音义》二引《三苍》郭注:‘筩,竹管也。’又廿二引《三苍》云:‘筒,竹管也。’是以筒为筩之通借。”又,《五经文字·竹部》云:“筩,音同,作筒非。”根据《五经文字》字样规范体例,大凡《说文》之外出现的异体(甚或通用字形),常常被定性为“非”。上引文献俱可说明“筒”“筩”二字得以通用。需要注意的是,本组字例的字际关系当为同义基础上的通用,故而《干禄字书》未对其他从“同”或从“甬”构件字加以规范,“同”“甬”二构件也未能与其他类推字组一样产生类推作用。 与“筒筩”字组类似,《干禄字书》出具的许多“*通*正”字组,原本于《说文》中为独立的二字,然而在社会实际用字中发生了混用,在习非成是、约定俗成的基础上,《干禄字书》加以梳理和规范。在进步的文字观的影响下,大量字组得到理顺,并在后代演变轨迹中,延续着《干禄字书》的正字理念,甚至走得更远。譬如: 《干禄字书·平声》(第20组):“兇、凶:上通下正。亦惧也,许勇反。” 《说文·凶部》:“兇,扰恐也。从人在凶下。《春秋传》曰:‘曹人兇惧。’”“凶,恶也。象地穿交陷其中也。”《〈干禄字书〉笺证补》曰:“《晋语》‘敌人而凶’,韦昭注:‘凶,亦作兇。’汉时已通用。”核诸实物资料,“扰恐”之“兇”,古文字及古隶中并未与“恶也”之“凶”发生混同,字形区别明显。至北朝末年二字开始出现大量混用情形,如北魏孝昌三年(527)《胡明相墓志》“吉凶有兆”,而普泰元年(531)《元天穆墓志》则作“鸠率兇挡”,而在“惧也”义上,“兇”字仍然专用,如北魏孝昌三年(527)《元融墓志》:“寿春兇兇②,人怀危迫。”唐代一仍北朝余续,致使《干禄字书》不得不加以规范。经过有唐一代的大量行用,至《集韵·锺韵》仍规范:“凶,恶也。通作兇。” 然而存在另外一种情况,即极少量的“通字”形体,原为《说文》所贮存,但是后代出现异体字形,并且在使用中逐渐取《说文》正体地位而代之。例如“輩”字在《说文》中“从车非声”,然而在实际使用中,“非”声与其所代表的整字的读音发生脱离,社会日常书写为与整字字音更为契合,便变“非”声为“北”声(如:俄藏唐人卷子Φ096号《双恩记》“经中菩萨者不同此軰”)。《干禄字书》在“輩軰”组字规范中,便从社会实际使用出发,降《说文》“輩”为“通字”,相较于《广韵》直斥“軰”为“俗”的处理方式,体现了进步的文字规范理念。③ 虽然所占比例不是最高,但该类“通字”却是洞悉字样书字级分类及字类性质弥足珍贵的部分。整体而言,该类见于《说文》的“通正”字组,大都于《说文》无甚关联,只不过因意义相关、音同(近)或形近,而在实际使用中,渐渐发生混用,久之则上升为“通用”地位。对这一类字,部分学者认为换用最初是发生于民间用字的层面,亦有学者认为有可能是一种异字同形现象(《干禄字书》所规范之“通字”正同于《说文》所收形体)。 综上,从行用时间久暂分析,此类《干禄字书》“通字”确是相承久远,大都于六朝至隋唐社会实际用字中,作为通用字形通行;而从构形学角度来看,此类“通字”与对应“正字”之间大都属于一级构件层面的替换,而下述两类“通字”在该方面则具有明显的差异。 (责任编辑:admin) |