|

文化的交流是双向的,明清之际,与“西学东渐”相呼应,中国传统文化在西方也得到了较为广泛的传播,我们称之为“中学西传”。而中国古代典籍的翻译则成为“中学西传”的主要方式和途径。从16世纪到20世纪初,翻译出版的中国古代典籍涵盖了经、史、子、集等各个领域,其中,中国古典小说作为中国传统文化的一部分,亦构成“中学西传”的有机组成部分。

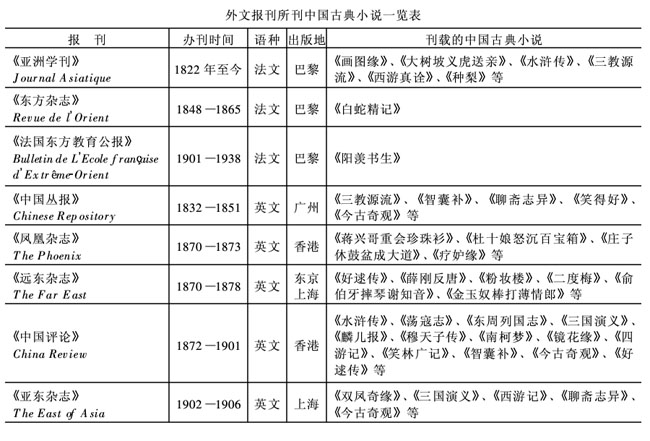

本文论述时间范围以1735年为上限,1911年为下限。1735年杜赫德(Du Halde)编撰的《中华帝国全志》[1]在巴黎出版,该书第3卷所收三篇中国小说的译文是迄今为止我们所知最早译成西文的中国小说,在没有新的文献资料发现之前,暂以此作为中国古典小说西译的起点。1911年随着清王朝的灭亡,中国古典小说完成了明清时期“中学西传”这一特定历史语境下的翻译活动,步入其现代转型期。这期间近两百年的中国古典小说西译活动,经历了18世纪末期和19世纪中叶两次转折,形成了滥觞、发展和成熟三个历史阶段。这种划分主要以中国古典小说的翻译实践为据: 18世纪翻译的小说数量有限,但开启了中国古典小说西译的风气,选译的小说题材集中在才子佳人小说和话本小说,译者以在华传教士、商人和欧洲教士为主体,大多采取了归化的翻译策略,是为中国古典小说西译的滥觞。19世纪初随着欧洲汉学的兴起,一批优秀的欧洲汉学家投入中国小说西译的事业中,促进了中国小说西译的渐次拓展,不仅选译的小说题材日益多样,且翻译策略也呈现出归化和异化并存的局面,新的翻译载体也不断问世,构成了中国古典小说西译的发展期。1840年鸦片战争以后西方列强对华签订的一系列不平等条约,为西人在中国开辟了更为广阔和自由的活动空间,为其认知中国提供便利条件,从而促进了中国古典小说西译的逐渐深入和成熟,不仅翻译的小说数量大幅度增多,且外文报刊这种古典小说西译的新载体风行一时,古典小说译文选集的编纂及译本体式也不断完备,成为中国古典小说西译的成熟期。 以上划分主要以中国古典小说西译的实践为标尺,尝试描绘出中国古典小说西译的历史演进轨迹,其中18、19世纪之交是西方由启蒙主义进入浪漫主义的转折时代,1840年亦与中国近代史起点的划分相合,这在一定程度上反映了文化思潮及政治权力关系对翻译等文化活动的影响和制约。 一、开启风气与确立范式:中国古典小说西译的滥觞(1735—1799) 最早被翻译和介绍到西方的中国典籍是儒家经典,后逐渐扩展至包括小说在内的中国古典文学。1735年《中华帝国全志》在巴黎出版,该书第3卷收录了耶稣会士殷弘绪(Pèred Entrecolles)翻译的三篇中国小说:《吕大郎还金完骨肉》、《庄子休鼓盆成大道》和《怀私怨狠仆告主》。这是迄今为止我们所知最早译成西文的中国古典小说。[2]1761年,伦敦多利兹出版社出版了《好逑传》英译本,此书引发了欧洲日后翻译出版《好逑传》的热潮。但自1735年至1799年间,西人翻译的中国古典小说大抵只有以上四部(篇),是为中国古典小说西译的滥觞期。 (一)翻译动机 在中国古典小说西译初期,译者对中国小说的了解还处于起步阶段,且受语言限制,不可能在大量阅读和充分了解中国小说的基础上再做选择,因此选译小说具有很大的偶然性。但译文的前言和注释或多或少透露出编译者选译这些小说的动机。 首先,看重中国古典小说的道德教化作用。《今古奇观》入选的小说或谴责女子的薄幸,或阐明为恶的祸果,或宣扬行善的荫庇,大都具有道德教化的主旨。而《好逑传》中主人公处处恪守道德的行为也为西人赞赏,托马斯·帕西(Thomas Percy)在献词中说:“正当诲淫诲盗小说故事充斥国内市场的时候,这本来自中国的小说,作为一本讲究道德的书,还有劝善惩恶的作用。”[3]可见对中国小说道德教化功用的认可是翻译的一个重要原因。 其次,将中国古典小说视为西人了解中国和中国人最生动有效的方式,并为西方传教士在华的宣教事业提供参考。殷弘绪从《今古奇观》中选译的小说,向西人生动地展示了中国人对“天”的崇拜,而传教士认为中国的“天”与西方的“上帝”具有某些共通之处。帕西在《好逑传》前言中指出:“一个民族自己创造的东西最能说明该民族的风俗人情……它不是对每个细节巨细无遗的描摹,而是通过人物自己的行动来表现他的思想、感情等。”[4]因此他不遗余力地为译文编写了大量的注释,对中国的社会政治、风俗人情、宗教信仰等做出详细阐述,并通过中国人性格特征、宗教思想与西方基督教传统的比较,分析基督教在华传播的可行性。 最后,作为西人学习中文的汉语读本。《好逑传》的译文手稿有许多段落先用铅笔写成,后又用钢笔改正重写,字里行间还有许多修改,这显示译稿原来很可能是为学习中文而作的练习。法国汉学家马若瑟在18世纪早期编写的《汉语札记》已从《水浒传》、《画图缘》、《醒风流》等小说作品中选取只言片语作为学习汉语的实例。这说明西人从开始就把小说作为学习中文的重要媒介,从而建立了中国古典小说西译和汉语读本编撰之间的联系。 以上最早翻译成西文的《今古奇观》中的三篇小说和《好逑传》,是西人最早接触到的中国古典小说,虽然西人对中国小说的评价褒贬参半,[5]但毕竟为西人认知中国古典小说提供了可资参考的直接样本。 (二)翻译范式 《中华帝国全志》所刊三篇中国小说的译文皆加有注释和批注,或介绍中国作者的时代,或解释中国作者的观点,数量虽不多,但为后来中国古典小说的编译者所继承,初步建立了西人翻译中国小说添加注释的惯例。 1761年伦敦出版的《好逑传》英译本,由詹姆斯·威尔金森(James Wilkinson)翻译,并经托马斯·帕西编辑出版,题为《好逑传或愉快的故事》。[6]全书分为序言、正文、注释及附录四个部分。帕西在序言中交待了译本的基本情况,正文共四卷,正文后附三种附录,分别为1719年在广州上演的中国戏剧的情节介绍、《中国格言选辑》和法国汉学家尼古拉·弗莱雷(Nicolas Fréret)关于中国诗歌的一篇论文节选。同时,《好逑传》英译本亦附大量的注释,内容涉及中国社会生活的方方面面,在一定程度上成为反映中国的微型百科全书。 《好逑传》英译本出版后,在欧洲影响巨大,引发了翻译出版《好逑传》的热潮,并迅速地被转译为法语、德语、荷兰语等多种语言。《好逑传》的法、德、荷兰译本均直接从英译本转译而成,大抵继承了《好逑传》英译本的翻译和编排体制,进而形成了由序言、正文、注释和附录组成的中国古典小说西译的翻译范式。 (三)翻译策略 由于中西方文化的异质性,中国小说和西方小说在体制结构、语言修辞、审美旨趣等方面都存在着诸多不同,这就使译者面临一个选择,即在翻译的过程中是完全遵循中国小说的传统,还是根据西方的价值取向对中文进行改编,使之符合西人小说的体例习惯。在中国古典小说西译的初期,编译者大都选择了后者,译文和中文原文间出现了一定程度的差异,这种差异表现在体制、情节、词语等各个方面。 1.对故事单元做出调整和组合,以符合西方小说的章节特点 中国古典小说具有特殊的小说体制,如章回小说有回目和开头诗词,话本小说在正话之前往往有入话;西方小说则为章节体,开篇即进入正文,没有回目、诗词或入话。殷弘绪在翻译《今古奇观》的三篇小说时,将译文分为四篇作品,或直接删去入话,或以入话单独构成一篇作品,对中文的故事单元做出重新组合。 《好逑传》为传统的章回小说体,文中根据故事情节发展来划分小说的章回,共有四卷,前两卷每卷五回,后两卷每卷四回,共十八回。《好逑传》英译本为了适应英国小说的编排体例,将中文原本的章回重新排比划分为四十章。特别是第十六、十七、十八回,译文明显打乱了原文的回次安排,有些章节包涵四五个故事情节,有些仅有一个故事情节,这种安排在一定程度上破坏了原有故事情节发展的连贯性。[7] 2.添加解说性文字,为西方读者提供中国文化的背景知识 这主要指对作品中具有中国特色的事物或文化,在正文中添加背景知识的介绍,便于西方读者理解。如《庄子休鼓盆成大道》: 原文:原来是老苍头吃醉了,直挺挺的卧于灵座桌上。婆娘又不敢嗔责他,又不敢声唤他,只得回房。捱更捱点,又过了一夜。[8] 译文: when she found the old Domestick laid upon the Table placed before the Coffin,on which Perfumes were to be burnt,and Offerings set at certain Hours; he lay there to sleep himself sober,the Lady having given him too much Wine; any other Woman would have shown a Resentment for such Irreverence to the Dead,but she burst not complain,nor even disturb the sleeping Sot; she went therefore to lie down,but it was not possible for her to take any Repose. (她发现老苍头躺在棺材前边的桌子上,这个桌子是用来焚香并在规定的时间摆放祭品,因为女子给了他太多的酒而沉沉地睡着。任何其他的女子都会憎恨这样对死者的打扰。但她既不敢嗔责他,又不敢声唤他,只得回房躺下,却又不能入睡。)[9] 译文解释了灵座桌子的功用,从而点明老苍头在灵座桌上沉睡的行为是对死者的大不敬。女子对老苍头的容忍则反映出女子对逝去丈夫感情的漠然,使读者更易于理解中文所表达的对人物心理活动的描摹。 3.增加细节和心理描写,使人物形象的塑造更贴近西人的写作技巧 根据西人小说创作的惯用技巧为作品增加细节描写和心理描写,使人物的刻画益发形象真切,这是译者常用的手法。如《怀私怨狠仆告主》: 原文:刘氏含泪道……刘氏又劝慰了一番,哭别回家,坐在房中纳闷。[10] 译文: The Lady Lieou withholding her Tears,that she might not add to her Husband s Grief…he was going on when they obliged the Lady to withdraw,because Night approached. It was then she gave vent to her Grief which she had smother`d in her Bosom; she went to her own House all in Tears,and retried to her Apartment,where she was wholly taken up with the Distress and melancholy Situation of her Husband. (为了不增加丈夫的悲伤,刘氏止住哭泣……天色已晚,刘氏不得不辞别丈夫。这时她再也忍不住内心压抑的痛苦,含泣到家。她回到房内,内心充满着为丈夫不幸遭遇和悲惨境况的担忧。)[11] 译文通过刘氏在丈夫面前和独处时的不同表现,丰富了刘氏复杂的心理活动,更好地刻画了刘氏坚强贤惠的品质。 4.因价值观念差异对情节内容进行删节和改写 因价值观念差异而对原著的情节做出删改,如《吕大郎还金完骨肉》: 原文:吕玉少年久旷,也不免行户中走了一两遍,走出一身风流疮。服药调治,无面回家。捱到三年,疮才痊好。[12] 译文:and a tedious Distemper where with Liu was seiz`d,kept him three Years in that Province. (吕玉得了一场重病,稽留他乡三年。)[13] “行户”即妓院。这里译者删去吕玉逛妓院一节,很可能是因为这样的行为不仅有损于吕玉的德行,而且与译者的信仰相左,所以译者有意识地将之删除。 以上我们从翻译动机、翻译范式和翻译策略三个方面,对中国古典小说西译滥觞期的大致情况作了简略分析,这一时期虽然翻译的作品数量不多,尚属起步阶段,但它对西方文学已经产生了一定的影响,为西方文学增添了富有东方色彩的故事因子。如法国大文豪伏尔泰撰写的小说《查第格》,其中第2章的内容吸收模仿了《庄子休鼓盆成大道》的情节,成为中西文学交流在文学创作上首次有益的尝试,为西方文学加入了东方的素材。[14]而1762年出版的英国作家奥利弗·哥尔德斯密斯(Oliver Goldsmith)创作的书简体作品《世界公民》,在第18封信中亦搬用庄子夫妻的故事,并借此讽刺当时英国人对待婚姻的不严肃态度。[15]更进一步,西方学者甚至以《庄子休鼓盆成大道》的故事为对象进行专题研究,如德国学者爱德华·格里泽巴赫(Ed-uard Grisebach)的著作《不忠贞的寡妇及其在世界文学中的演化》,以“庄子休鼓盆成大道”的故事为中心,不仅详细介绍了故事的来龙去脉,而且叙述了其在世界文学中的传播过程,[16]体现出中西文化的互动和交融。 综上所述,在中国古典小说西译的滥觞期,虽然翻译的小说数量不多,但它改变了西人重视儒家经典、轻视文学的习气,开启了中国古典小说西译的风气;在翻译体制上形成了一定的程式,成为后人翻译和传播中国古典小说的效仿对象,并为西方文学创作增添了东方文学的元素。 二、题材的多样与中国古典小说西译的拓展(1800—1840) 随着西人对中国了解的逐渐深入,中国古典小说的西译亦得以渐次拓展。这主要表现在:翻译小说的数量大量增加,选译小说的题材有所拓宽,翻译策略逐渐多元,且出现了一些新的小说西译的载体。 (一)题材的多样化 进入19世纪,中国古典小说引起了更多西人的关注,一些传教士和欧洲汉学家亦加入到中国古典小说西译的活动中,从1800年至1840年翻译的中国古典小说数量由滥觞期的四种增加到二十余种,且选译的中国古典小说在题材上也有所拓宽,涵盖了志怪小说、神魔小说、历史演义、才子佳人小说及公案小说等各种题材,文体则包含了文言小说和白话小说,其中尤以话本小说数量最多。 这一时期翻译的神魔小说、志怪小说从明刊《三教源流搜神大全》、清代文言小说《子不语》中选译,并翻译了清代白话小说《白蛇精记》。其中从《三教源流搜神大全》中选译《释氏源流》和《道教源流》两篇;从《子不语》中选译了《良猪》、《铁匣壁虎》、《黑柱》和《十三猫同日殉节》四篇。《白蛇精记》最早的西译本为法文本Pé-Ché-Tsing-Ki,Blanche et Bleue oules deux couleuvres-fées,由法国著名汉学家儒莲(S. Julien)翻译,1834年在巴黎戈斯兰出版社出版。同年,《皇家亚洲学会学报》刊载了《白蛇精记》的英译文。 这一阶段翻译的历史演义小说有《三国演义》和《五虎平南狄青后传》两种。前者主要翻译了和“董卓之死”相关的章节,后者围绕小说的主人公之一段红玉,节译了与她相关的情节。翻译的才子佳人小说有《玉娇梨》、《平山冷燕》和《好逑传》三种,其中《好逑传》在1829年由德庇时(J. Francis Davis)再次译成英文The Fortunate Union,A Romance,Translated from the Chinese Original,是《好逑传》第二个英文全译本,并迅速被转译成法、德等各种文字。公案小说则从《龙图公案》选译《石狮子》一篇,收入帕维(T. Pavie)的《中短篇小说选》,1839年由巴黎迪普拉出版社出版。 话本小说在这一阶段继续受到重视,除再译了《今古奇观》中的《庄子休鼓盆成大道》和《怀私怨狠仆告主》外,亦从《今古奇观》中选译了《宋金郎团圆破毡笠》、《蔡小姐忍辱报仇》、《三孝廉让产立高名》、《念亲恩孝女藏儿》、《滕大尹鬼断家私》、《王娇鸾百年长恨》、《灌园叟晚逢仙女》、《李谪仙醉草吓蛮书》和《俞伯牙摔琴谢知音》九篇。并翻译了《警世通言》中的《范鳅儿双镜重圆》,《拍案惊奇》中的《李公佐巧解梦中言谢小娥智擒船上盗》及《醒世恒言》的《大树坡义虎送亲》和《刘小官雌雄兄弟》两篇。另外,还从李渔《十二楼》中选译了《三与楼》、《合影楼》和《夺锦楼》三篇。另外,有些篇章不止一次被翻译,且出现了先被译为一种西文,再被转译成其他西方语言的现象。 (二)翻译策略的多元化 中国古典小说翻译题材的多样化之外,西人翻译中国小说的策略也呈多元化趋势。除采取以读者所在国文化为标准,对中文做出改编使之符合西人的价值观念之外,亦出现尊重原著,在翻译中尽可能保留原著面目的做法。如《好逑传》第二个英文全译本德庇时译本,与帕西译本相比,在故事单元的编排整合、回目诗词的解释翻译、文字语言的选择修饰和情节内容的安排设计等各个方面都更接近中文原本。 例如关于故事单元的编排整合。帕西译本对中文原著的故事单元重新编排和整合,将中文《好逑传》十八回划分为四十章,打乱了原著故事发展的脉络,在一定程度上破坏了故事情节的紧凑感和章回小说的传统结构。德庇时在重新翻译《好逑传》时认为:“这部小说原有的章回,经过不合理的排比,在帕西的《愉快的故事》中,变得混乱了,不清楚了。”[17]因此,德庇时翻译的《好逑传》避免了帕西译本对小说原有章回不合理的编排整合,遵循了中文原著的章回安排,译文分为十八章。 再有关于回目和诗词的翻译。回目用概括的语言提炼出每回的主要内容,置于回首,起到“题眼”作用,是中国古典章回小说的惯例。帕西译本省略了对章回目录的翻译,德庇时译本则将其一一翻译出来,使译文更为完整。另外,中国古典小说在故事情节的叙述中往往使用诗词歌赋来描摹人物形象,烘托环境氛围,概括故事主题,提引情节线索,对情节的发展起转承启接的作用,是小说的有机组成部分。帕西译本删去了《好逑传》中诗词歌赋的翻译,在一定程度上损害了小说的完整性。德庇时译本在翻译时则补足这种缺失,对诗词歌赋重新进行翻译。 还有文字词语的选择修饰。帕西译本和德庇时译本对相同情节内容的翻译,选择了不同的文字词语。如: 原文:韦佩立在道旁目送,心下又惊又疑,又喜又感,就象做了个春梦一般,不敢认真,又不敢猜假,恍恍忽忽,望到不见铁公子的马,方才回去。[18] 帕西译本:Wey-phey stood amazed and motionless,with his eyes fixed on Tieh-chung-yu’till he was out of sight,not knowing whether what had happened was real or a dream.(韦佩惊奇地、一动不动地站着,注视着铁公子直到望不见他,不知道刚刚发生的一切是真或是梦)。[19] 德庇时译本: The young man,overwhelmed with conflicting emotions,stood by the way-side and followed him with his eyes. The whole appeared liked a dream,which he hardly dared to think was true,and yet would not willingly believe to be false. In this state he lingered until Teih chung yu and his horse vanished from his sight: and then,turning round,walked pensively towards his home. (韦佩立在道旁目送,心内五味杂陈。所发生的一切像梦一般,不敢认作是真的,又不愿认作是假的。在这种状态下一直耽延到看不见铁中玉和他的马,才转过身,愁眉苦脸地向家走去。)[20] 两个译本都描摹出了韦佩复杂的心理状况,但文字词语选择修饰的不同,使得其表现的效果亦不等。相较而言,德庇时译本和原文比较接近,用细致的语言刻画出韦佩内心相互矛盾的感情,帕西译文的描写则相对比较笼统,表现力稍弱。 最后关于情节内容的安排设计。帕西译本根据编译者自身的主张对《好逑传》的情节内容做出一定的改写和删节,德庇时译本则往往根据原著纠正帕西译本的改写,如帕西认为《好逑传》第四回中关于冰心小姐“南庄拜扫”的描写提前说明了冰心小姐怎样设计躲过过其祖的圈套,破坏了故事发展的悬念,因此删除了该段情节。德庇时译本则根据原著补足这一段描写,复原了原著故事情节的铺陈安排。 德庇时译文对原著的遵循为中国古典小说西译提供了“西化原著”之外的另一种翻译途径,丰富了中国古典小说西译的翻译方法。同时,这一阶段仍有相当一部分译者根据西方习惯对中文小说进行改写,如德庇时翻译的《三与楼》在1822年被编入《中国小说选》时,对1816年的译文进行了较大程度的改编,不仅删去了回目、诗歌的翻译,而且文中某些词语的翻译也更贴近西人的表达方式,如原文:“不肯破费分文。”1816年的译文译为: would not spend as much as a candareen or a cash.[21]按照原文的表达方式,只是以欧洲的货币名称代替中文的“分”、“文”,1822年则改译为: was determined to take care of his money.[22]即:“决定好好照管自己的钱财”,更接近西人的表达方式。 (三)新载体的出现 最初,中国古典小说译本的载体不外乎两种,或收入综合类书籍发行,或以单行本出版。此时出现了三种新的载体:外文报刊杂志、中国古典小说译文选集和作为汉语读本的中国古典小说译本。 19世纪,报刊杂志作为一种新的传播媒介在西方迅速发展。1800年至1840年间,已有几份以中国或亚洲为主题的外文报纸创刊,如1816年在伦敦创办的英文杂志《亚洲杂志》,1822年在巴黎创办的法文杂志《亚洲学刊》等,这些外文报刊都曾刊载过一些中国古典小说的译文。但是,此阶段报刊上登载的中国古典小说译文还十分有限,外文报刊作为一种新兴的中国古典小说译文的载体,要到19世纪中后期才得到迅猛发展。 本时期亦出版了几种中国古典小说译文选集,或把先后从同一个小说选集中选译的单个故事编辑成集,或从同一系列的中国古典小说集中选译几篇结集出版。前者如德庇时翻译的《三与楼》,最早于1815年在广东刊行,1816年又刊载于《亚洲杂志》,1822年德庇时从《十二楼》中又选译了《合影楼》和《夺锦楼》两篇,并与《三与楼》结集出版,取名为Chinese Novels,Translated from the Originals,由伦敦默里出版社出版。后者如1827年出版的雷慕沙(A.Rémusat)编辑的法文《中国小说选》,内容为从《十二楼》、《今古奇观》和《警世通言》选译的十篇小说。 中国古典小说在西译之初已经被视为学习汉语的材料,在本时期更出现了正式的汉语读本,如1814年与1815年在伦敦出版了韦斯顿(S. Weston)和斯当东(T. Staunton)翻译的《范希周》(Fan Hy Cheu即《范鳅儿双镜重圆》译文),体例为英汉对照,且附有注释和中文语法讲解,专门为外国人学习汉语而用。在版式上,汉语遵循中国体式采用从右往左的竖排版,英文则沿用西方从左往右的横排版。 1800年至1840年的40年之间,西译的中国古典小说在题材的拓展、翻译策略的使用、翻译载体的多元化等方面取得了进展,且这一时期翻译者的汉语水平明显提高,出现了一批汉学家;出版地虽仍然集中在欧洲,但是在中国内地,主要是广州,亦开始刊印中国古典小说的译文,如德庇时的《三与楼》、斯洛斯(R. Sloth)的《王娇鸾百年长恨》及英文报刊《中国丛报》均在广州出版。 三、名著翻译、体式完备与中国古典小说西译的成熟(1841—1911) 1841年至1911年期间,被翻译成西文的中国古典小说篇目大幅度增多,名著进入译者的视野;近代外文报刊成为中国古典小说西译的重要载体,中国古典小说译文选集的体式也不断完善,另外,这个阶段出版的中国小说译本往往附有插图,这都说明中国古典小说西译的体式日臻完备。 在异质文化交流初期,由于文化间的隔膜及偶然性等因素,所选译的作品不一定是源文化中最为优秀的作品。在中国古典小说西译的滥觞和发展期,除节译了《三国演义》的一些章节外,其他翻译的小说多属二三流作品。进入小说西译的成熟期,随着文化交流的深入、知识的积累等,译者对所选译的作品具有了较强的把握和鉴赏能力,更多地选译了源文化中的经典名著。如《红楼梦》、《水浒传》、《西游记》和《金瓶梅》等皆在这个阶段被首次翻译成西文。其译文(本)大都为小说某些章节的选译,或登于外文报刊,或收入综合性书籍,或以单行本的形式发行。如最早译介《红楼梦》的文章“Hung Lau Mung,or Dream in the Red Chamber”登于《中国丛报》1842年第11卷,概括介绍了《红楼梦》的主要情节和人物。而英国在华外交官乔利(H. B. Joly)翻译的《红楼梦》前五十六回的译文,由别发洋行于1892年和1893年在香港、上海、横滨、新加坡四地同时以单行本的形式发行,这是《红楼梦》第一个较为系统的外文译本。《水浒传》最早的译文为法文,刊于1850年和1851年的《亚洲学刊》,题为“Extraitsdu Choui-Hou-Tschouen”,是原书中鲁智深和武松故事的翻译。《西游记》最早的译文亦见《亚洲学刊》,刊于1857年,题为“Etude sur le Sy-Yéou-Tchin-Tsuen,Roman Boddhique Chinois”,是以《西游真诠》为底本翻译而成的。《金瓶梅》最早的西译文收入巴赞(M. Bazin)编译的《现代中国》,题作“Histoire de Wou-song et de Kin-lien”,是《金瓶梅》第一回的法译。[23]1845年和1851年巴黎迪普拉书局出版了《三国演义》法译本San-Koué-Tchy. Ilan Kouroun-IPithé: Histoire des Trios Royaumes,乃小说第1回至第44回的全译,这不仅是首次以单行本发行的《三国演义》译本,也是《三国演义》最早的较为系统的译本。[24]以上几部作品其他片断的译文也多次见于近代外文报刊或以单行本印行。 本阶段不仅中国小说中的经典名著被陆续翻译成西文,在西方广为传播,而且小说西译的体式也日益完备,主要表现在以下几个方面。 (一)近代外文报刊成为中国古典小说西译的重要载体 随着西方报刊传媒的发展成熟,在1841年至1911年之间,不仅前一时期以中国或亚洲为主题的外文杂志继续刊印发行,更有十余种相同主题的外文杂志相继创刊,外文报刊主要以在华传教士、商人、外交官、汉学家为撰稿人和读者;内容涵盖了关于中国和亚洲地区的政治制度、文化风俗、文学风貌等各个方面,成为西人认知中国的重要凭借。其中,对中国文学的译介构成这些外文报刊的重要主题,而对中国小说的翻译则占据了相当大的比重。 这一时期继续发行和相继创刊的以中国或亚洲为主题的外文报刊以法文和英文为主,法文报刊主要有《亚洲学刊》、《法国东方教育公报》、《东方杂志》等,英文报刊主要有《中国丛报》、《亚洲杂志》、《凤凰杂志》、《远东杂志》、《中国评论》等,这些报刊刊登了大量中国小说的译文。其中相当一部分作品是首次被翻译为西文,不仅丰富了中国古典小说西译的篇目,而且使外文报刊成为中国古典小说西译的即时资料源。具体情况见下表:  这些译文往往以连载的形式刊登,但有些译文的划分没有遵循中文小说的章回编排,而是打乱中文的情节单元重新整合,如《中国评论》刊载的译文“The Young Prodigy”,即清代小说《麟儿报》的译文,译文分为五个部分,于《中国评论》1873年第2卷第1期至第5期上连载。外文报刊以连载的方式刊登中国古典小说译文的做法,在某种程度上开启了中文报刊的小说连载。中文报刊最早的小说连载始于1892年韩子云创办的《海上奇书》,分期刊登了长篇小说《海上花列传》,它晚于外文报刊连载小说译文近70年。 (二)中国古典小说译本选集编撰体制的完备 这一时期中国古典小说译本选集的编撰日渐增多,其中比较重要的法文本有:儒莲编撰的《中国小说选》,[25]德理文(d Hervey-Saint-Denys)编译的两种《三种中国小说》[26]和《六种中国小说》,[27]以及由中国驻巴黎公使馆的陈季同将军编译的《中国故事集》;[28]英文本主要有:道格拉斯(Robert K. Douglas)编译的《中国故事集》,[29]托马斯·塞尔比(Thomas G. Selby)选译的《中国小说中的中国人》;[30]J. A. Maung Gyi和Cheah Toon Hoon合译的《天镜》;[31]德文本有格里泽巴赫编译的两种《中国小说》[32]等。这些译文选集或把先后从同一个小说选集中选译的单个故事编辑成集,或从同一系列的中国古典小说集中选译数篇结集;但也出现了把同一主题、不同题材和属系的中国古典小说编译成集的形式,如托马斯·塞尔比的《中国小说中的中国人》选译的7篇中国作品侧重于家庭内部纠纷,或兄弟失悌,或婆媳不和,或妻妾相迫,或亲家相斗,围绕与人们息息相关的家庭生活可能出现的各种纠纷,在纠纷产生和解决的过程中宣扬谦让恭敬的品性,劝人为善,在日常生活中致力于德行的培养,具有相同的主题。而《天镜》以中国孝义和判案故事为主题,由《聊斋志异》、《搜神记》和《龙图公案》中选译的24篇作品编辑而成。该书列为闽南图书系列(Hokkien Library Series I),1894年由仰光德瓦兹出版社出版。 另外,这一时期中国古典小说译文单行本继续发行,如首次以单行本形式出现的《大明正德皇帝游江南》、《红楼梦》的英译本;《龙图公案》、《二度梅》的法译本等。其中,《大明正德皇帝游江南》早在1843年已经被译成英文,题为The Rambles of the Emperor Ching Tih inK ang Nan,A Chinese Tale.译者为英华学院的中国学生何进善(Tkin Shen),译稿经英国著名汉学家理雅各(James Legge)修订,由伦敦朗文出版社出版,是这部小说最早的西文全译本,也是首次由中国人担纲完成的西译小说。 (三)插图的添加和插图艺术性的提高 明清时期的中国古典小说大都配有插图,与文本相互补充,相得益彰。早在中国小说西译之初,译本已开始有附加插图的做法,如《好逑传》的英、法、德译本皆有四幅插图,分别置于每卷之首,描画小说中四个故事情节。进入本时期,附加插图的做法日益普遍,且插图风格多样,艺术性增强。从总体上讲,中国古典小说译本的插图大抵可以分为四类: 第一,直接套用中国古典小说中的插图。如乔治·凯德林(George T. Candlin)译著的《中国小说》,从《三国演义》、《西游记》中选译了部分章节,书中相应地附有从《三国演义》绣像本中搬用的关羽、貂蝉等八幅人物绣像,和《西游记》中“四圣试禅心”、“孙行者三调芭蕉扇”等三幅回目画。 第二,以其他中文书籍的插图临摹而成的插图。如《亚东杂志》第5卷所刊载《双凤奇缘》的英译文“Chao Chuin,A Novel,Translated from the Original Chinese”,配有20余幅插图,生动再现了小说的一些重要情节,英译文的插图与中文原本插图完全不同,《双凤奇缘》现存的版本主要有嘉庆十四年忠恕堂刊残本、嘉庆二十四年玉茗堂本及道光二十三年卧云阁本,附有插图16幅,为文中主要人物绣像。译本则省去单个人物绣像,而是根据主要情节为小说配画。图画刻画比较细致,亦注意景色氛围的烘托,生动地描绘出小说中的故事情节及人物形象,但人物形象在服饰装扮等方面与原书插图存在诸多差异,译本的插图明显没有以原本插图为依据,而大抵是从其他中文书籍临摹而成。 第三,西人根据中国古典小说的情节内容而创作的插图。其中最典型的代表是1884年由巴黎拉于尔出版社出版的勒格朗(E. L. J. Legrand)翻译的《宋国的夫人》( 第四,请中国本土画家为译本所作的配图。1905年由别发洋行分别在上海、香港、新加坡出版了豪厄尔(E. B. Howell)编译的《今古奇观:不坚定的庄夫人及其它故事》,书中有插图12幅,并在扉页注明插图为中国本土画家所作。 中国古典小说译本中的插图除了起到对文本引导、阐释和形象化传播的作用,亦具有一定的史料价值,这种史料价值主要表现为,插图在一定程度上反映了西人对中国人的认识及其历史发展过程。在西人最初编撰的有关中国的书籍中亦时或附有插图,其中所描画的中国人的形象大都是西人凭借想象创作的,如1736年出版的《中华帝国全志》第1卷卷首附有孔子画像,其人物特征和服饰打扮俨然是西人的模式。(见下图)  进入19世纪,随着西人对中国了解的积累,对中国人的形象认识也逐渐增多,译本插图所描摹的人物已不再有典型的西方人特征;但是,西人对中国人的认识似乎仍是一个笼统的概念,与其对整个东方的认识相混淆,如上述为《宋国的夫人》所创作的插图采用了日本浮世绘的画法,庄子亦为日本人形象,对中国与其他东方国家人物形象的区别并没有清晰的界定。同时,这些小说插图成为了解那个特定历史阶段的重要史料,如道格拉斯的《中国故事集》所附插图中女子小脚、执扇和男子蓄长辫是当时西人认识的中国人的典型形象,这种典型的中国人形象与译者所处的特定历史时代相呼应。 综上所述,1841年至1911年间,更多数量的小说被介绍到西方。这一阶段的中国小说西译承接并发展了此前所确立的翻译范式和灵活多元的翻译策略,在此基础上,外文报刊成为重要载体,译文选集体式日趋完备,译文单行本继续发行,添加插图的做法逐渐普遍,且插图的艺术性有所提高;另外,译文发表地除集中在欧洲的巴黎、伦敦和莱比锡外,在亚洲的香港、上海和广州形成了另外的中心。这都体现了中国古典小说西译的成熟。 四、中国古典小说早期翻译的文化解读 以上我们按历史时期大致勾勒了中国古典小说西译的发展轨迹。文学作品的翻译当然首先是两种语言文字符号的转换,但语言文字只有在其作用的文化背景中才有意义,因此翻译不仅仅是两种语言的简单转换,更是深深植根于两种语言所处的不同文化之间的对接,是一种文化的再造。不仅如此,西方对所翻译的中国古典小说的选择,以及在翻译过程中所进行的文化改写和阐释,都无不经过了西方滤色镜的过滤,从而从一个侧面折射出作为西方人眼中“中国形象”的历史演变。 (一)从文字的转换到文化的再造 如上所述,文学作品的翻译不只是两种语言文字符号的转换,而且还承担了更深层次的文化转换的功用,是一种文化的再造。这种文化的再造具体通过文化认同、文化阐释、文化承载与文化改写来实现。 文化认同指接受文化对源文化的认识和首肯,从而构成文化交流的动机和基础。如中国古典小说所具有的道德教化功用从其被译成西文之始就备受西人的赞赏和肯定,不仅成为译者翻译中国小说的主要动机之一,也在西方读者中引起较大的反响。除《歌德谈话录》中常被人引及的那段引文,《中华帝国全志》也有一篇文章论及中国小说:“中国小说与我们时下流行的小说不同。我们的小说大都是一些爱情故事,给读者带来消遣和娱乐,但是往往过于鼓吹激情,使之变得十分危险,尤其是对一些年轻读者。然而,中国小说则充满教训,具有教化作用,引导人们改进行为礼节,提倡高尚的德行操守。”[33]对中国小说讲究道德的认同显然引发并推进了西人对中国小说的关注和翻译。 文化阐释指对源文化中特定的事物、概念、礼仪、习俗等做出解释,为接受者提供背景知识的介绍,从而为不同文化间的理解和沟通消弭距离与障碍。而文化承载是指在将汉语转换为外语的过程中,外语作为汉语文化的载体,通过添加与中国人生活相关的内容,起到文化承递的作用。如《怀私怨狠仆告主》对主人公狱中情况仅寥寥数句概括而过,而译者则在此拟出一个颇具光彩的人物龙(Lung),并通过曾与龙在相同境遇中一个形神槁枯,一个处之泰然的截然相反的反应,引出一段很有意思的儒道之辩,展开了儒道之间关于未知、死亡及来生的论辩,从而对中国最为重要的两大主导思想做出大致的介绍,且嵌儒道之辩于故事之中,情节的衔接合乎情理而不显突兀。 文化改写指译者在翻译过程中,对原作进行一定的调整和改动,使其符合译入语文化的价值标准。如《夸妙术丹客提金》原文止于潘氏悔悟、终身不再相信炉火之事,旨在警示世人炉火丹术的虚无缥缈,对以丹术骗人的丹客的下场则只字不提。译文则添加了官府通缉丹客的情节,符合西人讲求对恶者进行法律制裁,使作恶者得到应有惩罚的价值标准。译者对中文内不符合西方文化价值的事件或情节做出调整,使之更易为西方读者接受和理解,完成了对原作的文化改写。 通过文化认同、文化阐释、文化承载和文化改写,中文所代表的部分源文化流失;同时,译文又为中文添加了其所不具有的文化因子,在文化缺失和文化增值的双重功能下实现了文化的再创造,完成了文本在异域的“再现”。 (二)西方人眼中“中国形象”的历史演变 中国古典小说的早期翻译也从一个侧面折射了西方人眼中“中国形象”的历史演变,这里所谓“中国形象”是指西方对中国的一种认识和想象,是在中西交流的过程中,伴随着中西文化自身发展的步伐,在特定的历史时段和文化语境下,由不同类型的文本构筑而成的具有历史延续性和社会集体性的话语谱系。[34] 西人对中国及其文化的关注可以追溯到纪元前后,在早期的描述中,中国以“丝人国”的形象出现在西人对中国最初的想象之中,但由于记录的零散和缥缈,并不能构成真正意义上的“中国形象”。直至13世纪中后期,随着《柏朗嘉宾蒙古行纪》、《鲁布鲁克东行纪》和《马可·波罗游记》等游记的流行,才将遥远神秘、富庶强大的中国构想引入中世纪晚期西方的文化视野,成为西方“中国形象”的起点。此后,随着西方和中国交流的密切,西人关于中国的著述日益增多,从而构筑起西人眼中纷繁多样的“中国形象”。简言之,构筑西人“中国形象”的文本在形态上主要有旅行家的游记、传教士的书信、外交使节的报告、西人关于中国的专门著述、西人创作的“中国主题”的文学作品、西人翻译的中国儒家经典、西人创办的以中国和远东地区为主题的外文报刊和西人翻译的中国古典小说等。 自1735年法国耶稣会士编撰的《中华帝国全志》上刊登了三篇中国小说的译文肇始,中国古典小说的译文亦成为西人构筑“中国形象”的重要文本支持。在这方面,中国古典小说译本具有天然的有利条件。首先,中国古典小说是由中国人自己创作的,作者凭借小说这种叙事文学体裁,通过复杂巧妙的结构、持续发展的情节、绵延拓展的时空、丰富详致的细节、赋予小说表现社会的内涵和功用,从而使小说成为中国及中国人真实生活和风俗世态的“自我投影”。因此,中国古典小说往往被西人视为了解中国和中国人最有效生动的媒介,最直接的窗口。其次,中国古典小说早期的译者大都是西方人,受译者自身思维结构、知识范式、学术素养与文化积淀的影响,在翻译的过程中难免带有先见,以“他者审视”的态度有选择地翻译中国小说,自觉不自觉地以西人的标准添加或改写其中的某些情节,并注重中西文化之间的比较和差异。正是在“自我投影”与“他者审视”的双重作用下,中国古典小说翻译成为构筑西方人眼中“中国形象”的重要文本依据。 中国古典小说翻译构筑西人“中国形象”具体有四种方式: (1)西人对中国古典小说的选择。西人翻译中国古典小说的选择标准和价值取向在一定程度上折射出西人对“中国形象”的构想。(2)西人在翻译过程中对中国小说的改写。通过对中文小说的增益或删节,展示和凸现西方眼中的“中国形象”的某个侧面。(3)译本中前言和注释的添加。译者为译本添加的前言或注释往往包含大量的信息,或为译者对所译小说的介绍,或为对小说中出现的典章制度的解释,或将中西文化进行比较,或对小说本身的内容、人物做出批评,成为西人构筑“中国形象”的重要凭借。(4)中国小说译本在西方的刊印和流传。中国古典小说通过在西方的传播,将关于中国社会生活、思想文化等各个方面的知识带入异域,成为西方读者理解和认识中国的依据,从而在更广的范围内构筑起西方人眼中的“中国形象”。 与中国古典小说西译的进程相一致,西方通过小说翻译构筑的“中国形象”,先后出现了三种类型:“道德理性之乡”、“中国情调”与“多面的中国”。这三种“中国形象”的话语谱系大抵与西方启蒙主义运动、浪漫主义思潮与现代性的历史进程相一致。首先,“中国形象”在启蒙主义思潮的背景下进入西方的文化视野,中华帝国作为“道德理性之乡”被西人定格和放大,在一定程度上反映了西人在启蒙主义影响下对理性的推崇。进入19世纪,随着浪漫主义的蔓延,西方发出了一种对人的感情的自由抒发的呼唤,形成了对人为理性的反弹,在这样的文化语境下,中国“道德理性之乡”的形象逐渐隐退,代之而起的是一种作为异国风尚而出现的“中国情调”。进入19世纪中叶,随着中西交流的频繁和一些重大历史事件的发生,特别是伴随着中西力量对比的悄然变化和西方现代主义的推进,西方中心主义思想开始形成,因而其对中国的评价也逐渐带有负面的成分,形成了西人眼中“多面的中国”。 18世纪的欧洲充斥着一股“中国热潮”,法国的舞台上演着《中国孤儿》、《丑角、宝塔和医生》等表现中国人的戏剧;时髦的贵族夫人们品尝着传说能治愈偏头疼的中国茶叶;中国瓷器、屏风、漆器等成为欧洲宫廷和贵族家庭装饰的风尚;中国的绘画、文学和哲学也成为西人竞相谈论的话题和模仿的对象,此时的欧洲对遥远的中国普遍怀有一种仰慕之情。18世纪选译的四部(篇)中国小说或通过中国式因果循环宣扬道德教化的主旨,或因主人公以理性控制情感的高尚品质备受西人的称赞。这四部(篇)小说都展示了“中国形象”美好的一面,即“对高尚的道德理性”提倡的一面,并将其和西方流行的“鼓吹激情”、“诲淫诲盗”的小说进行比照,凸现了作为“道德理性之乡”的“中国形象”的完美。 18世纪末期至19世纪,西方文化在法国大革命的冲击下,由启蒙主义进入浪漫主义时代。后者在对人为理性的质疑中退回到对内在自由精神的探索,追求人类情感的自由倾泄,在西方社会文化中形成了一股非理性主义的审美思潮。在这样的文化语境下,中国“道德理性之乡”的形象逐渐隐退,代之而起的是作为异国风尚而出现的“中国情调”。这一时期,西人翻译的中国古典小说在数量上从18世纪的4种增加到20余种,其中大量才子佳人之间那种以诗酒自娱、放纵才情的生活及其诗歌传情、共效于飞的爱情方式构筑起西人眼中瑰奇的“中国风情”;一夫多妻的婚姻制度和女子间因共同的爱情对象不仅不起纷争,反而互生倾慕之情的感情模式更增添了一种不可思议的异国情调;无怪乎戈蒂耶会将中国想象成“多愁善感的爱情国度”。[35]美酒、月夜、少女轻盈的脚步、布满亭台楼阁的花园等“中国情调”更是在西方表现中国的文本中屡屡出现。可以说,正是从中国爱情小说的翻译中,西人获取了文学创作的灵感,将瑰丽多情、色彩斑斓的“中国风情”置入西方的文化中,渲染出西人眼中“中国情调”的多彩多姿。 19世纪40年代,中英鸦片战争的爆发及战后签订的不平等条约,为西人开辟了在中国更为广阔和自由的活动空间,一个真实落后的中国裸露在西人的视野之中。同时,伴随着中西力量对比的悄然变化和西方现代主义的推进,西方中心主义逐渐形成,西人对中国的态度从仰慕变为俯视。这一时期,中国古典小说译本通过改写、释读、品评和配图等环节,营造出西人眼中“多面的中国”形象:一方面,中国小说中道德感知力的余风尚存,中国风格仍令人愉悦;但是,中国社会的一些阴暗面被西方译者植入中国古典小说的译文中,并在某种程度上加以放大,如中国人吸食鸦片的恶习、中国监狱的悲惨场景、中国社会的自杀现象等。道格拉斯便在其选译编辑的《中国故事集》中为从官员、士人到仆卒等人物添加了抽吸鸦片的嗜好,强化了中国人对鸦片的依赖。如根据《金玉奴棒打薄情郎》翻译的《再婚的夫妻》,添加了原作中所没有的男主人公(原作叫莫稽,译文改姓王)对于鸦片的依赖: Wang was so completely unnerved that he was scarcely able to stand. Shall I bring your Excellency some opium?" suggested the man,seeing his condition. Yes,quickly. "The materials for a pipe of the drug were always at hand in Wang s household,and before many minutes had elapsed he was stretched on the divan greedily inhaling the foreign dirt". Gradually under the soothing influence of his pipe his eyes lost their wild excited look,his features relaxed,and his hand recovered some of its steadiness. (王完全地身心疲惫,简直不能站起。看到这种情况,他的仆人问:“老爷,要不要我给你拿些鸦片?”“要,快点。”抽鸦片所需的物件是王家里常备的。不一会儿,王已经躺在长椅上贪婪地抽着鸦片。渐渐地,在鸦片的缓和作用下,他的眼睛失去了先前狂野过激的神色,身体也松弛下来,手也恢复了正常。)[36] 译文通过王对鸦片的依赖,塑造和强化了中国人喜食鸦片的嗜好。道格拉斯还在《处于危境》中将《怀私怨狠仆告主》简单交待的监狱生活铺陈为一段详细描述,大肆渲染了面黄肌瘦的囚犯、污浊肮脏的空气、四处蔓延的皮肤病、狭窄犹如野兽笼子般的空间等中国监狱的简陋肮脏,非人性化的制度及囚犯的悲惨生活。而托马斯·塞尔比编译的《中国小说中的中国人·漂亮妻子》则讲述了漂亮妻子为了报复丈夫的父母、兄弟对自己的不满而自杀,从而引起一连串为报复而自杀的行为,展示的也是中国负面的形象。其他诸如中国女子小脚、男子蓄辫的体貌特征以及中国人呆滞的目光和狡诈的内心都被定格为中国人的典型形象而反复渲染。 从“道德理性之乡”到“中国情调”再到“多面的中国”,中国古典小说早期翻译在其历史进程中,因具有“自我投影”和“他者审视”的特性,成为西方对中国想象的重要文本依据,构成了三种具有一定象征性并被集体认同的“中国形象”。这一由中国古典小说西译所构筑起的“中国形象”,遂成为西人眼中整体“中国形象”不可或缺的一部分。 以上我们简要论述了在“中学西传”背景下,中国古典小说西译所走过的漫长发展历程,并就中国古典小说西译的诸多特征和文化蕴涵作了初步的阐释。历史的经验告诉我们,不同文学和文化间的双向交流是人类文明进步的必由之路。和“西学东渐”给中国带来了欧风美雨一样,包括中国古典小说西译在内的“中学西传”也为西方带去了回味隽永的中国风尚;作为中国他者的“西方形象”和作为西方他者的“中国形象”,都对彼此的文明和进步产生了积极的影响。今天,我们比以往任何时候都更需要这样的互动和交往。 注释: ﹡本文为国家重点学科比较文学与世界文学成果,上海市重点学科中国古代文学成果。本文的文本分析以英语资料为主,也兼及法语、德语等其他西方语言资料。 [1]P. J. B. Du Halde,Description géographique,historique,chronlogique,politique,et physique del Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise,Paris: P. G. Le Mercier,1735.次年即被译为英文:The General History of China,Done from the French of P. DU HALDE,trans. Richard Brookes,London: Printed by and for John Watts at the Printing Office in Wild-Court near Lincolns-Inn Fields,1736. [2]由于《中华帝国全志》没有标著译文的中文底本,学术界最初认为殷弘绪三篇译文是从“三言二拍”中选译的。王丽娜的《中国古典小说戏曲名著在国外》(上海:学林出版社,1988年,第170页)、黄鸣奋的《英语世界中国古典文学之传播》(上海:学林出版社,1997年,第176页)均持此观点。后马祖毅、任荣珍的《汉籍外译史》(武汉:湖北教育出版社,1997年,第171页)、严建强的《18世纪中国文化在西欧的传播及其反应》(杭州:中国美术学院出版社,2002年,第147页)已经注意到了其底本应是《今古奇观》而非“三言二拍”,但未作具体论证。笔者发现,《今古奇观》作为根据“三言二拍”选编而成的小说集,编撰者在选编时,对作品也进行了再加工,在行文内容方面做了一定的增删和润色。殷弘绪译文在《今古奇观》改动之处,也做出了相应的改动。本文为篇幅所限,不作详细展开。 [3]Thomas Percy,ed.,Hau Kiou Choaan or The Pleasing History,trans. James Wilkinson,London: R. and J. Dodsley,1761,vol. I,Dedication. [4]Hau Kiou Choaan or The Pleasing History,vol. I,Preface,p. xiii. [5]如帕西认为据欧洲批评标准,《好逑传》存在诸多不足:事件不够充分,布局不够精细,想象不够准确生动,叙述过于琐碎,且枯燥冗长。但帕西同时也注意到中国小说讲究真实自然的特征:“值得肯定的是,如果说中国小说缺乏其他东方国家小说中大胆的想象,却也没有其作品中随处可见的荒谬。中国人十分重视文学,所以他们比其他亚洲国家更注重小说叙事的真实自然。《好逑传》与东方其他作品相比,叙事巧妙井然,缺少奇异非凡的描述,却更加真实合理。故事情节有全局整体的规划,每一个事件都指向同一个终点,情节流畅连贯,叙事自然真实。”(Hau Kiou Choaan or The Pleasing History,vol. I,Preface) [6]《好逑传》最早的英译本为英国东印度公司职员詹姆斯·威尔金森所译,由托马斯·帕西编辑出版。因帕西对《好逑传》最早英译本的出版问世贡献颇大,学术界一般称之为帕西译本。本文从之。 [7]参见宋丽娟、孙逊:《中国古典小说的早期翻译和传播———以〈好逑传〉英译本为中心》,《文学评论》2008年第4期。 [8]抱瓮老人:《今古奇观》,北京:人民文学出版社,1957年,第368页。 [9]The General History of China,Done from the French of P. DU HALDE,vol. III,pp. 147-148. [10]抱瓮老人:《今古奇观》,第544页。 [11]The General History of China,Done from the French of P. DU HALDE,vol. III,pp. 180-181. [12]抱瓮老人:《今古奇观》,第568页。 [13]The General History of China,Done from the French of P. DU HALDE,vol. III,p. 115. [14]伏尔泰《查第格》第2章仅将人物改名换姓,并将“扇坟”改成“引溪水别流”,“心痛”改为“脾脏作痛”,“劈脑”改为“割鼻”,故事情节明显模拟《庄子休鼓盆成大道》。 [15]Oliver Goldsmith,The Citizen of the World,or Letters from a Chinese Philosopher,Residing in London to His Friend in the East,London: Vernor,1792.第18封信的故事以“庄子是最温柔的丈夫,田氏是最可爱的妻子”开始,讲述了庄子、田氏与执扇女子、庄子弟子间的感情纠葛,故事情节大抵沿袭自《庄子休鼓盆成大道》,但亦对其做出部分改编,如添加庄子与执扇女子完婚的情节等。 [16]Eduard Grisebach,Die Treulose Witwe. Eine chinesisch Novelle,und ihre Wanderung durch die Weltlit-eratur,Wien: L. Rosner,1873. [17]John Francis Davis,The Fortunate Union,A Romance,Translated from the Chinese Original,London: Printed from the Oriental Translation Fund,and Sold by J. Murray,1829,vol. I,Preface,p. viii. [18]《好逑传》,大文堂藏板,第一回第六叶。 [19]Hau Kiou Choaan or the Pleasing History,vol. I,p. 21. [20]The Fortunate Union,A Romance,Translated from the Chinese Original,vol. I,p. 14. [21]Asiatic Journal,vol. I,1816,p. 40. [22] John Francis Davis,Chinese Novels,Translated from the Originals,London: John Murray,1822,p. 156. [23] M. Bazin,Chine Moderne,Paris: Firmin Didot Frères,1853.又笔者查阅了法国国家图书馆东方馆中国书目,内中记载《金瓶梅》有另一种节选法译文: Maurice Jametel,L argot pékinois et le Kin-ping-mei,Paris: Maisonneuve,1888. [24] 对译文版本的介绍参考王丽娜:《中国古典小说戏曲名著在国外》,上海:学林出版社,1988年;王尔敏编:《中国文献西译书目》,台北:台湾商务印书馆,1975年。 [25] S. Julien,Nouvelles Chinoises,Paris: L. Hachette et Cie,Benjamin Duprat,1860.书中收有《董卓之死》、《滕大尹鬼断家私》和《刘小官雌雄兄弟》三篇译文。 [26] d Hervey-Saint-Denys,Trois Nouvelles Chinoise,Paris: Ernest Leroux,Editeur,1885.书中所收三篇译文是:《夸妙术丹客提金》、《看财奴刁买冤家主》和《钱秀才错占凤凰俦》。d Hervey-Saint-Denys,TroisNouvelles Chinoise,Paris: Editeur,1889.书中三篇译文是:《蒋兴哥重会珍珠衫》、《徐老仆义愤成家》和《唐解元玩世出奇》。 [27] d Hervey-Saint-Denys,SixNouvelles Choinoise,Paris: J. Maisonneuve,1892.书中收有《赵县君乔送黄柑子》、《金玉奴棒打薄情郎》、《裴晋公义还原配》、《吴保安弃家赎友》、《崔俊臣巧会芙蓉屏》和《陈御史巧勘金钗钿》六篇译文。 [28] Tcheng-Ki-Tong,Contes Chinoise,Paris: Calmann Levy,1889.此书从《聊斋志异》中选译了《王桂庵》、《白秋练》、《青梅》等26篇故事。 [29] Robert K. Douglas,ed. and trans.,Chinese Stories,Edinburgh and London: William Blackwood and Son,1893.书中收有《好逑传》、《怀私怨狠仆告主》、《夺锦楼》、《金玉奴棒打薄情郎》、《女秀才移花接木》、《夸妙术丹客提金》、《续玄怪录·薛伟》等译文。 [30] Thomas G. Selby,The Chinaman in His Own Stories,London: Charles. H. Kenny,1895.书中收《曾友于》、《阅微草堂笔记》、《珊瑚》、《阎王》等译文。 [31] J. A. Maung Gyi and Cheah Toon Hoon,The Celestial Mirror,Rangoon: D vauz press,1894.书中收有《闵损御车》、《骗马》、《鹿随獐》、《叶生》等译文。 [32] Eduard Grisebach,Chinesische Novellen,Leipzig: Fr. Thiel,1884.书中收有《女秀才移花接木》和《杜十娘怒沉百宝箱》两篇译文。Eduard Grisebach,Chinesische Novellen,Berlin: Lehman,1886.书中收有《卖油郎独占花魁》的译文。 [33] Of the Taste of the Chinese for Poetry,History and Plays,"The General History of China,Done from the French of P. DU HALDE,vol. III,p. 113. [34] 有关西方的“中国形象”可参见梅克热斯(Colin Mackerras)的《西方的中国形象》、贝尔格(Willy Richard Berger)的《启蒙时代欧洲的中国形象与中国模式》、周宁的《天朝遥远———西方的中国形象研究》等。本文论述仅就中国古典小说翻译的实践做出论断,与其他论著关于西方“中国形象”的论述不尽相同。 [35] 米丽娜·德特利:《19世纪西方文学中的中国形象》,孟华主编:《比较文学形象学》,北京:北京大学出版社,2001年,第241—262页。 [36] Robert K. Douglas,ed. and trans.,Chinese Stories,p. 155. [作者简介] 宋丽娟,上海师范大学人文学院(上海200234) 孙逊,上海高校都市文化E研究院(上海200234)。 (责任编辑:admin) |