|

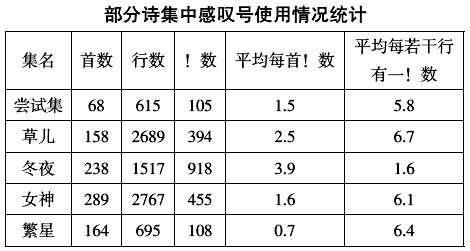

三 标点符号对情绪节奏和生理节奏的影响 对于情绪节奏,郭沫若说是“情绪的自然消涨”(12),戴望舒说是“情绪的抑扬顿挫”(13),二人的主张大同小异,都指出了现代诗歌节奏中情绪节奏的重要性及其特征。那么对于这么微妙的情绪体验来说,如何表现和再现呢?细微之处见情绪,语气(陈述、感叹、疑问等)语调(升调、降调、曲折调)的不同,往往昭示不同的情绪,而语气语调往往少不了标点符号的参与。前文在论述语音节奏时,已经指出标点在调配语气和语调时的作用。又如: 屋子里拢着炉火, 老爷吩咐开窗买水果, 说“天气不冷火太热, 别任它烤坏了我。” 屋子外躺着一个叫化子, 咬紧了牙齿对着北风喊“要死!” 可怜屋外与屋里, 相隔只有一层薄纸! ——刘半农《相隔一层纸》 在这首短诗中,作者、老爷、叫花子三个角色的话语各有不同的情态。冒号和引号让直接引语得以在诗体中存在,展示了不同的语态,老爷的冷漠(句号)、叫花子的哆嗦(感叹号)、作者的感慨(感叹号)通过标点展露无遗。 即便是没有对话的新诗,比如诗人的自叙体,如果改变其中的标点符号,也会带来不同的情调。有时,诗人自己的语气的变化也可通过标点符号的配合而得以精确描摹,其实这也是一种情绪的节奏,如卞之琳的《圆宝盒》一诗,当收在《十年诗草》中时,有三行为: 虽然你们的握手 是桥——是桥?——可是桥 也搭在我的圆宝盒里 李广田据此评析道,“第一个‘是桥’是肯定语,第二个‘是桥’是疑问语,有否定的意味,第三个‘可是桥’,是进一步作了另一个肯定,有否定之否定的意味。而且这里三个‘是桥’似重复而又不重复,读起来是三种语调,声音上也就描绘了桥的颤动。”(14)当这首诗收入《雕虫纪历》时,中间一行改为: 是桥——是桥!可是桥 对此,江弱水分析道,“第二个‘是桥’出之以感叹语气,但同样可以听得出隐藏的对第一个‘是桥’的质疑与对此一质疑的坚决否定,而且否定得更加醒豁,使第三个‘可是桥’的转折也更加有力。”(15)破折号、感叹号的使用让视觉上清爽,省去了一大段诠释性话语,语气节奏为肯定→(隐含短暂的“自我质疑”)→再次肯定→转折,语调从降调→曲调(先扬后抑)→升调。去除这几个标点,则在情态上大为逊色。 标点符号对情绪节奏的调控,渠道有二:一是心理暗示,部分标点符号有标明语气,暗示情绪的心理功能(例如感叹号、问号等);二是生理暗示,我们在作诗、读诗、评诗时,在涉及情绪反应(也是一种心理反应)时,喜欢援引身体部位或生理反应作比(如“回肠荡气”、“愁肠百结”、“心旷神怡”、“心胸阔达”、“沉郁顿挫”),这些情绪表达其实跟生理节奏(特别是呼吸节奏)息息相关。朱光潜敏锐感觉到了呼吸对于生理节奏的作用:“生理节奏又引起心理的节奏,就是精力的盈亏与注意力的张弛,吸气时营养骤增,脉搏跳动时筋肉紧张,精力与注意力亦随之提起;呼气时营养暂息,脉搏停伏时筋肉松懈,精力与注意力亦随之下降”(16),而传统诗学所倚重的“气”之“清浊、刚柔、短长、高下、进退、疾徐”也与呼吸节奏相关。呼吸节奏是生理节奏的触发器和主要表现形式,标点符号都有一定的停延时值,是对语流切分的明示,直接调控呼吸节奏,呼吸的“顺畅”与“阻逆”触发生理的连锁反应,继而影响情绪节奏。 人的呼吸节奏包括吸气呼气的交替循环,一吸一呼完成一次呼吸单元,人说话发音都是发生在呼吸的呼气阶段,运用声门下的肺气压作为原动力来发出声音,气压的大小对音高有直接影响,通常一口气说下来,音高随着声门下的气压变小而下降。有学者经过实验指出,安静呼吸、言语呼吸、歌唱呼吸在呼吸目的、呼吸控制、呼吸比值、呼吸次数、呼吸量、呼吸路径、肌肉动作上大有区别,说明越是对声音质量要求高,生理节奏就越复杂。(17)同理,诗歌朗读是一种质量较高的发声活动,对音高有更高的声学要求,朗读时一般是通过换气、收拢胸廓或者提高横隔膜以挤压肺部,从而提高声门下气压来实现的。古典诗歌字数不多,句式单一,且比较齐整,韵的位置相对也比较固定,断句明显,故而朗读人的呼吸节奏容易走向规整;而现代诗歌走向“散文化”,句式长短不拘而且语法结构复杂,句子感情色彩外露,呼吸节奏就更加复杂,需要朗读人经常调节呼吸节奏。因此,在现代诗歌文本要标示呼吸重置的时机、呼吸肌肉群用力的位置,标点符号很好地担当了这个任务,也可以说,标点符号也指引着人的生理节奏,继而影响情绪节奏。(18) 郭沫若和戴望舒的诗学理论中都比较推崇情绪节奏,在创作实践中,二者表达的情绪体验很不一致,这跟二者的标点使用也有一定的关系。例如: 我如烈火一样地燃烧! 我如大海一样地狂叫! 我如电气一样地飞跑! 我剥我的皮, 我食我的肉, 我吸我的血, 我啮我的心肝, 我在我神经上飞跑, 我在我脊髓上飞跑, 我在我脑筋上飞跑。 我便是我呀! 我的我要爆了! ——郭沫若《天狗》 全诗各行的字数最多不超过十个字,最少为三个字,且每一行的行中并无停顿(指以标点切割的停顿,即没给句中明显呼吸重置的机会),仅在行末有标点,将呼吸重置的时机都安排在行末,在极短时间内要完成吸气工作,以便为下一句提供动力。逗号要求停顿时值短,感叹号要求发音力量强,故而对气息的要求比较高(换气急,吸气快,呼气强)。加上此首诗的句法结构单一且重复较多,形成单质反复,发音肌肉群不停地做同一动作,须始终保持紧张状态,以至于最后在高强度、高密度的反复中,达到生理节奏的极限,以至于要“爆了”,因此“我的我要爆了”在身心两方面是相互应和的。 相比于郭沫若诗歌情绪节奏的“紧张惊警”,戴望舒诗歌的情绪节奏大都“从容自然”,前者多用“狂语”,后者多用“絮语”。导致二者诗作情绪节奏差异的因素有很多,标点符号的运用也是其中一个重要因素,与郭氏“一气贯注”的“直写”风格不同,戴氏往往采用“迂曲往复”的“曲写”方式,标点符号在他的笔下成为调整停延时值和语调的利器,使得语流快慢起伏有致,如: 而我,我还可怜地年轻—— 年轻?不吧,有点靠不住。 是呀,年轻是有点靠不住, 说我是有一点老了吧! ——戴望舒《过时》 飞着,飞着,春,夏,秋,冬, 昼,夜,没有休止, ——戴望舒《乐园鸟》 这心,它,已不是属于我的, 而有人已把它抛弃了, ——戴望舒《对于天的怀乡病》 上面三首诗中,行内标点使用较多,一般来说,由于逗号的停顿时值较长(相对于顿号而言),一般不放在词与词之间,但戴望舒在词的后面也常用逗号,不仅仅是将停延时值加大了,更为重要的是,预示着此处有呼吸重置,一吸一呼带来心胸的起伏。其他一些标点调控着语调的升降,如“年轻”后的问号牵引着语调上扬,“老了吧”后的感叹号又让语调落下,这就将语流放缓了,而且抑扬有致。戴氏让诗歌节奏刻意靠近口语节奏,带来一种“絮语”的感受,表达的情绪就不可能像《天狗》那样汪洋恣肆、一泻而下,而只能是细水长流、迂曲而下。对比郭沫若与戴望舒使用标点符号的方式,可见标点符号在调剂生理节奏与传达情绪节奏方面的重要作用。 四 标点符号带给现代诗歌节奏的“新质”与“新弊” 古代诗歌的节奏特点是与口耳相传为主流的传播模式、诵读涵咏为主导的解诗模式相适应的,古代诗歌高度统一的节奏模式,使其很容易在听觉节奏型态与视觉节奏型态之间无损转换。但现代诗歌很难做到这一点,因为标点符号的参与,使得听觉节奏和视觉节奏都变得多样化与复杂化,二者之间很难做到等量转换,有时甚至无法转换。表面上看,标点符号是对传统诗歌语音节奏模式的扩展和增益,是一种量的变化,但实际上,诗歌节奏的变化中隐藏着一种质变,即诗歌运思方式的改变。 古代诗歌的叙事性并不发达,总体上来看仍是一种抒情为主的文体,讲求以声传情,即便以后慢慢走向案头化,又有很多诗人反对以辞害意,但语音节奏中的声韵和停延都未脱离高度模式化的大方向,其中表现的情感虽然是个人的,但却因节奏的模式化而强化了其普遍性的一面,也就是说,虽是个人表达情感,但很难达到完全个人化。到了现代诗歌这里,标点符号使得语音节奏、语意节奏、视觉节奏的划分更为精细,其在调控生理节奏和情绪节奏时的方向感更强,使得诵读和解读诗歌的行为具有较强的思维指向性。这跟传统诗歌中情感驱动诗歌创作和接受的路向不同,思维在现代诗歌创作和接受中占据着重要地位,在“情”中暗含着“理”,传统的那种抒情性节奏在现代诗歌里转向事理说明性节奏。标点符号的使用本就是智性表达的一部分,只是大部分时候,标点融入文本节奏中让我们不知不觉而已。但有时,标点符号故意“破坏”既有节奏模式,将“思辨”推向“前台”。 譬如,古代诗词中常有小序之类,多是对诗词写作背景的提示和说明,并不会插入到正文中,否则会破坏诗歌的节奏。但现代诗歌正文中时常会插入一些说明性或议论性的文字,使表意严密,或表明说话者的态度情感,或意图引起读者的注意,这些文字通常放在圆括号之中,导致听觉节奏的中断和修正。一般来说,括号中的文字作为副文本,通常是不必诉诸有声语言的,但必须参与视觉节奏,这就使得诗歌正文本的语音节奏在行进中遇到停滞或修正。前面卞之琳《尺八》中已有圆括号的使用,将“为什么霓虹灯的万花间/还飘着一缕凄凉的古香?”的追问作为插入语,在《投》中又有“小孩儿,曾把你/(也不爱也不憎)/好玩的捡起”,其中“也不爱也不憎”是对小孩行为的说明。翻阅现代诗歌文本,使用括号来引入插入语的诗例俯拾皆是,如沈从文的《我欢喜你》、戴望舒的《我用残损的手掌》、林庚的《破晓》、吴兴华的《森林的沉默》、艾青的《古罗马的大斗技场》、阿垅的《纤夫》、曾卓的《有赠》、穆旦的《诗八首》之八等。由此可见,现代诗歌中使用“副文本”不是一个偶然现象,极端者如阿垅的《纤夫》: 整齐了脚步(像一队向召集令集合去的老兵), 脚步是严肃的(严肃得有沙滩上的晨霜底那种调子) 脚步是坚定的(坚定得几乎失去人性了的样子) 脚步是沉默的(一个一个都沉默得像铁铸的男子) ——阿垅《纤夫》 此诗的正文本字数不多,音步类型较为整齐,每一行后面圆括号内的文字似乎有点“喧宾夺主”,既是对括号前面文字的说明,也是对读者的提醒。括号内与括号外的节奏类型显然是不一致的,本来读者对语音节奏拥有一定的自主权,根据个人的体会来决定语音节奏的轻重缓急,但由于括号及括号内文字的存在,会产生下列情况:一是,读者根据括号内文字的提示来回想前一句,预判下一句,以此修正自己的语速和语调,调节情绪节奏,作者的思维强烈规约接受者的思维方式,可能会造成视觉节奏的逆向(回看)和跳跃(直接跨到下一行先看提示),造成事实上的语音节奏放缓。二是,诗歌本身的节奏变得复杂,如果括号前、括号内的文字都发声朗读的话,那么两种语音节奏模式夹杂在一起,整首诗的节奏就凌乱了;如果括号前文字诉诸语音、括号内文字静默的话,那么正文本的语音节奏仍是相对连贯统一的,副文本的视觉节奏也相对统一,两种节奏类型切换会将思维活动凸显出来,使得现代诗歌染上思辨的色彩。因此,在现代诗歌中,标点符号的使用其实是思维节奏的外化,诗歌口耳之娱的功能部分让渡给了思辨之美,但同时也可能带来诗歌其他节奏功能的弱化,降低感官的“享受”。 标点符号的确是现代诗歌工具库中的利器,但使用不当也会产生弊端,特别是滥用和错用时流弊更甚。以感叹号为例,《新青年》1919年第7卷第1号开始采用的标点符号使用方案中指出,“!”的用法是:表感叹、命令、招呼和希望。1919年4月国语统一筹备会第一次大会议决的《请颁行新式标点符号议案(修正案)》中指出,惊叹号(“!”)表示情感或愿望等。这说明在标点符号启用之时,感叹号(“!”)就成了表示一定情感和语气的最直接的提示。一时间,新诗人使用感叹号(“!”)蔚然成风。有人统计出新诗中使用感叹号的情况(19):  制表者想以此证明新诗人滥情的表现。姑且不对他的结论作评价,此表至少可以说明,新诗创作中,诗人表达情绪时对感叹号是何其依赖。感叹号(“!”)毕竟表明的是一种强烈的感情,像《冬夜》里竟然每1.6行就有一个“!”,的确使用频繁,以至于过犹不及。赵景深曾对滥用“感叹号”的后果作出分析:“感叹号本是表明人的一种强烈的感情,非到了情感之至是不能用的。也就是说,我们欢喜到了极处,悲哀到了极处……方能用这感叹号。这种感叹号是一种‘力’,加到文义,可以发生许多力量吸引读者。倘若多用,或是用之不当,人家也把他当作家常便饭,他也就普遍化。失去特有的效力;作者虽有极深的情感,也不能得着读者的同情了。”(20)感叹号从当初的“陌生化”效果,经滥用而迅速钝化,而不能承担其应有的标示特定情感的功能。从情绪节奏上看,感叹号频繁使用意味着情绪兴奋点的高密度、高强度重复,因高密度而消弭兴奋情绪的凸显效果,因高强度而催生倦怠迟钝之感。 标点使用过度,会成为碾碎语音节奏和语形节奏的帮凶。这里以闻一多在《〈冬夜〉评论》中征引俞平伯《冬夜》诗集中几个诗例来加以说明。如: 一切啊,…… 牲口,车子,——走。 一阵麻雀子(?)惊起了。 你!!…… “我忍不得了, 实在眷恋那人世底花。” “然则——你去吧!” 这些诗例中,标点固然在模拟语气、表达语意方面有优势,但是诗歌毕竟不同于一般的叙事作品,不以描写见长,而是对语音节奏有一定的形式化(规律化)要求。这些标点对语流的切分过于频繁,而且停顿的时值之间相差较大,变化有余而齐整不足,带来语音节奏的“磕磕绊绊”。无怪乎闻一多认为,“《冬夜》里多半的作品不独意思散漫,造句破碎,而且标点也用的多……标点当然是新文学底一个新工具——很宝贵的工具……没有一种工具不被滥用的,更没有一种锐利的工具不被滥用以至招祸的……我总觉得一个作者若常靠标点去表示他的情感或概念,他定缺少一点力量——‘笔力’。”(21)闻一多对标点在诗歌节奏中的功用持一种比较理性的态度,合理使用标点才是对诗歌节奏有益的。 综合来看,现代诗歌中的标点符号会对情绪节奏发生影响(强化或弱化);对语音节奏产生影响(顺畅或阻逆);对语形节奏产生影响(齐整或参差);对语意节奏产生影响(明白或晦涩)等。因此,现代诗歌中使用标点符号时,在达意的前提下,要注意停顿时值上的搭配,语气情绪上的配合,不可过频过滥,尽量在情绪节奏、语意节奏、语音节奏、语形节奏中寻找平衡。 (责任编辑:admin) |