“他的老师当得好”与论元的选择——语法中的显著性和局部性(2)

http://www.newdu.com 2025/11/10 11:11:14 《世界汉语教学》 胡建华 参加讨论

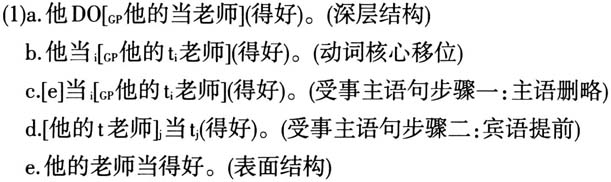

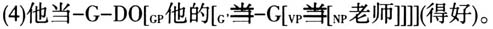

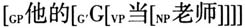

二、移位分析的一些问题 形式句法讨论“他的老师当得好”时,多认为这一结构不是基础结构,而是通过相应成分移位转换而来的。黄正德(2008)认为,这类结构的生成经历了以下几个过程:  按黄正德(2008)的分析,例(1a)是“他的老师当得好”的深层结构,即多数汉语文献所称的底层结构(deep structure)。在这一底层结构中,“他的老师”被分析为一个动名词词组GP(gerundive phrase)。这一动名词词组由两个结构层次组成:一个是由动词中心语“当”投射而成的VP层次,一个是由功能性中心语G(在英语中,这一功能性中心语G实现为-ing形式;而在汉语中,这一功能性中心语G取的是零形式)投射而成的GP层次,即动名词词组。为了更加直观,我们把具体结构表征如下:  这一动名词词组在底层结构中充当一个没有语音形式的轻动词DO的补足语(complement),DO的主语是“他”。DO的语义大约相当于“做”或者“搞”之类的动词,这一结构所表达的语义大约相当于“他做他的当老师”。 在例(1b)中,动名词词组中的动词中心语“当”进行从中心语到中心语的移位(head-to-head movement),先移入功能性中心语G,如下所示:  然后再移入句子的主动词DO,如下所示:  例(4)是我们给例(1b)所做的详细表征。形成例(1b)后,再进行例(1c)和例(1d)这样的操作。在例(1c)中,主句主语“他”被删略;在例(1d)中,动词中心语已经移走后的GP结构  移入主句主语删除后留出的空位。然后,把各种表征符号去掉,就形成例(1e)这样的表面结构,即多数汉语文献所称的表层结构(surface structure)。按照黄正德(2008)的分析,在表层句法处于主语位置的“他的老师”实际上是一个从DO的宾语位置移位而来的动名词结构,这一结构相当于“他的(当)老师”,其中动词位置为空。 移入主句主语删除后留出的空位。然后,把各种表征符号去掉,就形成例(1e)这样的表面结构,即多数汉语文献所称的表层结构(surface structure)。按照黄正德(2008)的分析,在表层句法处于主语位置的“他的老师”实际上是一个从DO的宾语位置移位而来的动名词结构,这一结构相当于“他的(当)老师”,其中动词位置为空。需要指出的是,黄正德(2008)提出的这些移位步骤源自特定的理论假设,这些移位步骤的发生并不具有现实的可(听)见性,也似乎并没有独立的经验证据证明这些移位的确发生过。不仅如此,如果用生成语法的一般理论来检查这些源自特定理论假设的移位,就会发现其中若干移位步骤并不受生成语法对移位所设的普遍限制的制约,这不禁让人对这些移位的合法性和真实性很是生疑。 第一,在黄正德(2008)所给出的底层结构(1a)中,主句动词DO的主语是“他”,“他”先从DO那儿拿外部题元(施事),然后在(1c)中再被删略。在(1d)中,[他的t老师]从DO的宾语位置移入DO的主语位置后,就会又从DO那儿拿到施事题元角色。同一个题元角色被指派给两个不同的名词性成分,会违反题元准则(theta-criterion)这一普遍限制,这一移位正是生成语法理论所不允许的。 第二,黄正德(2008)没有说明(1b)和(1c)是底层结构还是表层结构。如果是底层结构,DO的主语“他”为什么可以删略?一般来说,经过删略、添加以及移位等句法操作所转换出来的结构都不再属于底层句法结构,而是表层句法结构。如此,在(1b)中,当动词“当”进行中心语移位后,所生成的结果只能是表层结构。我们知道格指派是一种表层结构操作,那么,(1b)中DO的主语“他”就会得到主格,DO的宾语  就会得到宾格。这时,如果把 就会得到宾格。这时,如果把 移入DO的主语位置, 移入DO的主语位置, 就会被再次赋格,从而得到主格。而双重赋格是生成语法理论所不允许的。 就会被再次赋格,从而得到主格。而双重赋格是生成语法理论所不允许的。第三,如以上讨论所示,要形成(1b)这样的结构,动名词词组  中的动词“当”要先移到动名词中心语G上,然后再移到没有语音形式的轻动词DO上。但需要指出的是,动名词结构的中心语G是一个词缀性质的东西,虽然它没有语音形式,但其作用与有语音形式的非定式性(nonfinite)词缀是一样的(比如,可以认为它相当于英语的-ing),具有非定式特征,否则假设这一G的存在便没有意义。当“当”移到G上的时候,“当”就变成“当-G”了,“当-G”便由此获得了非定式特征。这时,它已经变成了一个非定式动词,那么在这种情况下,它就不应该再移到DO上变成定式(finite)动词。从特征核查的角度看,一个动词移位到G上,已经完成了两个成分之间相互特征核查的任务,那么它就没有动因要再移到DO上。另外,这一移位最终所形成的结构成分“当-G-DO”,即一个包含非定式性词缀的定式动词,也是一个奇怪的成分,因为它既具有非定式特征又具有定式特征。当然,我们或许可以认为“当”移入到G上以后,继续前移的时候就把G脱落(stranding)了,G留在了原地。但词缀性质的G虽然是空的,没有语音形式,却也是词缀,只不过是一种零形词缀而已。词缀是不可以被脱落的。 中的动词“当”要先移到动名词中心语G上,然后再移到没有语音形式的轻动词DO上。但需要指出的是,动名词结构的中心语G是一个词缀性质的东西,虽然它没有语音形式,但其作用与有语音形式的非定式性(nonfinite)词缀是一样的(比如,可以认为它相当于英语的-ing),具有非定式特征,否则假设这一G的存在便没有意义。当“当”移到G上的时候,“当”就变成“当-G”了,“当-G”便由此获得了非定式特征。这时,它已经变成了一个非定式动词,那么在这种情况下,它就不应该再移到DO上变成定式(finite)动词。从特征核查的角度看,一个动词移位到G上,已经完成了两个成分之间相互特征核查的任务,那么它就没有动因要再移到DO上。另外,这一移位最终所形成的结构成分“当-G-DO”,即一个包含非定式性词缀的定式动词,也是一个奇怪的成分,因为它既具有非定式特征又具有定式特征。当然,我们或许可以认为“当”移入到G上以后,继续前移的时候就把G脱落(stranding)了,G留在了原地。但词缀性质的G虽然是空的,没有语音形式,却也是词缀,只不过是一种零形词缀而已。词缀是不可以被脱落的。黄正德(2008:注20)实际上也意识到以上分析潜在的问题。为了避免这些问题,他在一个脚注中提出,这个G词缀实际上是N词缀,属于实词范畴,因此不是屈折(inflectional)词缀,而是派生(derivational)词缀。他认为,英语的派生在词汇部门进行,而汉语的派生是在句法部门进行的。 黄正德这一补充的说法更有问题。第一,说现代汉语的G属于实词范畴,缺乏证据。说G属于实词范畴,就等于说这个功能语类不是功能语类。而如果把非功能语类的词缀放在句法部门而非词汇部门处理,整个语法系统都需要做重大的调整。另外,这一处理方法就等于又想让它起功能语类的作用,又不想让它受功能语类的限制;又想让它起N的作用,又不想让它受实词语类的限制。这无疑是等于设置了一个总是不受限制的成分。第二,说英语的派生过程在词汇部门进行,汉语的派生过程在句法部门进行,更是缺乏证据。这就等于说现代汉语是不用句法层次和词汇层次来区分屈折和派生的一个特例。第三,说派生在现代汉语中作用的范围大于一个词,似乎只是为了对付伪定语结构,而我们却并不知道大于一个词的派生词具体是什么样子。另外,说汉语的派生词缀是加在比词大的结构上的,解释不了“他的当老师”为什么不能说。当然,我们注意到,黄正德在脚注中说派生的范围要小于“主之谓”,这或许是不能说“他的当老师”的原因。但按他的分析,要生成“他的老师当得好”,却要先生成“他的当老师”,而这个结构里却是有派生词缀N的。那么,这个派生词缀的范围就会包括“主之谓”。如果说这个结构里没有派生词缀,那么动词“当”就没有一个N词缀可以移到上面;如果说这个派生词缀只对动词中心语起作用,那么派生在现代汉语中运作的范围就不能是大于一个词。第四,这一分析等于说一个动词为了做动词,必须先变成名词,然后才可以再变回来做动词。比如,按黄正德(2008)的分析,“他的老师当得好”中的动词“当”要经过V-to-N-to-V的移位,即先变成名词,然后再变成动词;而这些词缀又都没有语音形式,也没有实际语义,很难证明其中的动词的确发生了这样的词类转变。第五,派生词缀往往是有词汇意义的,而黄正德所假设的这个派生词缀没有任何实际词汇意义;为句法部门假设一些没有实际词汇意义的派生词缀,意义不大。另外,在所假设的结构“他的当老师”中,当动词“当”移位拿到N词缀后,它就变成了名词,但我们很难设想它是一个什么样的名词。第六,如果说伪定语结构的中心语是G,那么该结构如黄正德(2008)所言,就是IP/TP,即句子。如果说中心语G实际上是N,那么该结构就不是IP/TP,也即不是句子,而是NP。如果又说伪定语结构的中心语实际上是N,因此是NP,那么就等于大费周折转了一圈,还是把伪定语分析为一般的名词词组。说一个句子具有名词性和说它是名词是两回事。胡建华(2013)指出,要区分名词性和名词。名词自然有名词性,但并不是所有具有名词性的结构就是名词。一个句子也可以具有名词性,但有名词性的句子并不是名词。伪定语结构直观上看就是一个名词词组,如果假设它是一个包含动词词组的动名词词组,然后说它可以再经多次转换之后被分析为一个名词词组或者说相当于一个名词词组,那么就不如直接说伪定语结构始终是一个名词词组。 (责任编辑:admin) |