副词“已”体貌与话语功能关系的研究——以《史记》叙述语篇为例

http://www.newdu.com 2025/12/16 11:12:19 未知 陈前瑞 邱德君 参加讨论

内容提要:本文量化分析《史记》叙述语篇中完成体副词“已”的体貌和话语功能,以其内部语言差异作为历时线索,分析体貌与话语功能之间的演化关系。完成体“已”的不同用法具有不同的话语功能,结果性用法倾向于表非事件主线,先时性用法更多地表事件主线。“已”在副事件链中表事件主线的比例明显高于主事件链。《史记》的晚期语料中,“已”出现了完整体功能的萌芽,完成体“已”用于事件主线的增幅显著高于整体用例的增长。数据显示,事件主线的话语功能的确促动了副词“已”从完成体到完整体的演变,为功能主义的体貌观提供了历史语言学的证据。 关 键 词:“已”/话语功能/完成体/完整体/演化 作者简介:陈前瑞,男,江西瑞昌人,文学博士,中国人民大学文学院教授;邱德君,女,广东阳春人,中国人民大学文学院博士生。 基金项目:北京市社科基金重点项目“汉语体貌、时制与情态范畴的互动研究”(16YYA002)。 本文探讨《史记》叙述语篇中副词“已”的体貌与话语功能的关系。一般认为,动词前“已”的体貌功能主要是完成体(perfect),如例(1)“项羽已杀卿子冠军”,“杀”发生在参照时间之前,并具有现时相关性,即树立起项羽的个人形象。对“已”从完结体到完成体的演变,赵长才(2009)已有详细讨论;不过,上古汉语研究中很少讨论完整体及相关问题。完成体的“已”能否进一步演化成完整体(perfective)?Lin(1991)认为受到句法位置的影响,位于动词前的“已”不能发展出完整体。完成体语法化为完整体,这是具有类型学意义的演化路径。“已”特定的句法位置能否彻底阻断这一演变路径,这一论点不仅涉及到语义演变一致性和多样性的重要问题,也涉及到对经典文献的正确解读,具有理论和应用两个方面的价值。 (1)项羽  杀卿子冠军,威震楚国,名闻诸侯。(《史记·项羽本纪》) 杀卿子冠军,威震楚国,名闻诸侯。(《史记·项羽本纪》)其次,从语体或话语功能的角度研究体标记,是古今汉语体貌研究的趋势,近期的研究有杨素英、黄月圆(2013)、徐晶凝(2016)、饶宏泉(2018)等。杨永龙(2001:29—30)较早地在汉语史研究中引入话语功能的视角,认为《朱子语类》或更早的一些文献中,“既+VP”是粘着的,语意不完整,需要后续成分补充,常用于背景(background)事件句,如例(2);“已+VP”通常用于前景(foreground)事件句,如例(3)。 (2)  熟,则其发见自不差。(《朱子语类》2263页) 熟,则其发见自不差。(《朱子语类》2263页)(3)当时楚甚强大,僭王  非一日。(《朱子语类》2165页) 非一日。(《朱子语类》2165页)由此可见,杨著分析的前景与背景事件句、分句在句中的位置高度相关,但例(3)位于结句位置的“僭王已非一日”属于完成体的持续性用法,并没有推动事件的时间进程。这种分析思路在汉语史研究中具有独特的价值,也是前景和背景研究中经常出现的问题。说明通过特定语言的分句位置来判断话语功能,使得话语功能的分析带有特定语言的形式特征,使之成为特定语言的描述范畴(descriptive category,参看Haspelmath,2010),不适合进行跨语言比较。因此,Shirtz和Payne(2015)认为应该依据Haspelmath(2010)提出的比较概念(comparative concepts),进行话语功能的跨语言比较研究。 第三,体貌应被看作语篇层面的概念,话语功能是体貌演化的动因,这是以Hopper(1979)为代表的功能主义体貌观的旗帜性观点。Bybee等(1994)也提到前景表达的需要是完成体演化为完整体的动因。胡亚、陈前瑞(2017)认为汉语的词尾“了”是在完成体的先时性用法(anterior perfect)的基础上产生完整体,但没有专门讨论话语功能在此演化过程中的作用。正如陈前瑞、孙朝奋(2012)所言,“如何把完成体向完整体的语义演变过程与其从背景到前景的话语功能演变很好地结合起来,这一重要问题至今仍然没有解决好”。基于类型学的话语功能和汉语语法化的研究,现在解决这一问题的条件日渐成熟,类型学视野的汉语史研究可以率先进行这方面的尝试。 《史记》是上古晚期历史叙述的典范之作,当时“已”的完成体功能已经成熟,有可能在体貌意义和话语功能两个方面提供宝贵的材料。本文根据Payne(1992,2015)归纳的事件主线(main event line)的特征来分析叙述语篇中“已”的话语功能,以胡亚、陈前瑞(2017)总结的完成体与完整体的操作方法来分析“已”的体貌功能。宋亚云(2014)通过作格动词用法的演变证明,《史记》内部的语言差异体现了不同时代的语言特征,本文以此差异为历时线索,分析两者的独立演变以及可能存在的互动关系。 二、《史记》叙述语篇中“已”的话语功能 判断“已”的话语功能时,需要区分不同的语篇类型。在古文字中,“叙”与“序”相通,叙事常称作“序事”(杨义,2006:7),可见顺序之重要性。本文依据Labov和Waletzky(1967)提出的“叙述”的概念,即将一连串动词小句按照事件发生的自然顺序排列,来重现过去的经历。语篇本身具有复杂性,一个完整的叙述语篇通常会包含描写性、议论性等其他不同类型的语篇。为保证语篇性质的统一,本文将分析单位缩小为语段,语段由前后连贯并且表示一个中心意思的几个句子组成。组成叙述语段的句子之间通常构成顺承关系。 据统计,本文分析的《史记》语料①中副词“已”共484例,其中207例分布在对话中②,277例分布在非对话内容;分布在叙述语篇中的257例,是本文分析的对象。 2.1 “已”在事件主线与非事件主线中的分布 本文分析“已”的话语功能时采用Payne(1992,2015)使用的术语“事件主线”与“非事件主线(non main event line)”,以回避以往文献累计下来的对前景和背景所产生的多种理解。③Payne(1992)总结了界定事件主线的几个特征:1)报道确实发生的事件(actually occurring);2)能够推进叙述进程(advance the action);3)事件之间无交叠(non-overlapped)。Payne(2015)进一步强调“无交叠”的重要性,也是更具可操作性的判断依据。基于以上特征,本文简单地将“事件主线”概括为“依次发生在过去且在时间上不交叠的事件”。本文对“已”话语功能的判断落实到小句,严格依据上述基于比较概念概括的特征,尽管略显机械,但在一定程度上可以避免特定形式与话语功能之间的循环论证。据统计,在《史记》叙述语篇中,副词“已”所在小句分布在事件主线中的有79例(占30.7%)。 例(4)中“已降”“项王怒”以及“悉令男子年十五已上诣城东”,这三个事件依次发生,在时间上互不交叠,属于事件主线。其中“项王怒”表示情绪变化,也看作事件主线。“外黄不下”“欲坑之”分别表示否定事件和心理动作,属于非事件主线。例(5)中“老父已去”“高祖适来”“吕后具言”属于事件主线,而“相我母子皆大贵”则属于吕后所言,为非事件主线。 (4)外黄不下。数日,  降,项王怒,悉令男子年十五已上诣城东,欲坑之。(《项羽本纪》) 降,项王怒,悉令男子年十五已上诣城东,欲坑之。(《项羽本纪》)(5)老父  去,高祖适从旁舍来,吕后具言客有过,相我子母皆大贵。(《高祖本纪》) 去,高祖适从旁舍来,吕后具言客有过,相我子母皆大贵。(《高祖本纪》)已有研究注重概括事件主线的特征,将不符合事件主线的一并看作非事件主线,但非事件主线也可细分为不同类事件。《史记》叙述语篇中,分布在非事件主线的“已”共178例(占69.3%)。根据事件本身的性质以及句法地位的突出特征,本文主要将非事件主线归为五类: 第一,状态类事件。谓语中心常常由状态谓词充当,一般表示某动作带来的结果状态,如例(6)中的状态谓词“悔”,这类事件共25例。 (6)于是庄公迁其母武姜于城颍,誓言曰:“不至黄泉,毋相见也。”居岁余,  悔思母。(《郑世家》) 悔思母。(《郑世家》)第二,逆序或共时类事件。在叙述序列A—B—C中,事件B发生的时间在A之前或与A同时发生,前者违反了叙述事件序列与自然时间的象似性原则,后者两个事件发生的时间存在交叠,皆无法推进叙述进程。这一类非事件主线共28例。如例(7),“楚兵已去”发生在晋军到达河边之前。 (7)晋闻楚之伐郑,发兵救郑。其来持两端,故迟,比至河,楚兵  去。晋将率或欲渡,或欲还,卒渡河。(《郑世家》) 去。晋将率或欲渡,或欲还,卒渡河。(《郑世家》)状态类事件发生的时间也有可能是在前一事件之前,两者的区别主要在于核心谓词:状态类事件的核心谓词都是状态谓词,而逆序类的核心谓词为非状态谓词。 第三,照应类事件。前文已经叙述过的事件,再次出现。一般是为下文提供时间参照,或是交代缘由等背景信息。“已”分布在这一类非事件主线中的频率最高,共90例。例(8)“太子已立”即照应前一事件“立胡亥为太子”。 (8)因有贼心,乃与丞相李斯、公子胡亥阴谋,立胡亥为太子。太子  立,遣使者以罪赐公子扶苏、蒙恬死。(《蒙恬列传》) 立,遣使者以罪赐公子扶苏、蒙恬死。(《蒙恬列传》)第四,时间事件。其作用相当于时间从句,为事件序列建立时间参照,仅1例。如例(9)的“时已昏”。 (9)单于视汉兵多,而士马尚强,战而匈奴不利,薄莫,单于遂乘六骡,壮骑可数百,直冒汉围西北驰去。时  昏,汉匈奴相纷挐,杀伤大当。(《卫将军骠骑列传》) 昏,汉匈奴相纷挐,杀伤大当。(《卫将军骠骑列传》)第五,从属事件。从属事件指分布在一些从属小句中的事件,主要包括宾语从句、定语从句等,共31例。尽管从属小句中的信息是新信息,但叙述更聚焦于主句的动作事件,由主句的事件推动情节发展,从属事件只能看作描述性信息,如例(10)的“舜已死”作为“以……为”的宾语。这里并非把从属小句的形式与非事件主线这一话语功能直接对应起来,只是部分从属小句,其他则不然,如时间状语从句则需具体分析。 (10)后瞽叟又使舜穿井,舜穿井为匿空,旁出,舜既入深,瞽叟与象共下土实井,舜从匿空出,去。瞽叟、象喜,以舜为  死。(《五帝本纪》) 死。(《五帝本纪》)综上,体标记的话语功能由其所表达事件的语篇地位决定。《史记》叙述语篇中,“已”所在小句主要是非事件主线,也能少量地表达事件主线。只有详尽地分析语篇,才能全面认识体标记的话语功能。 2.2 “已”在主事件链与副事件链中的分布 语篇结构具有嵌套性。对于现实中多个空间同时发生的事件,也只能通过语言依次叙述。叙述包括两个时间——被讲述事情的时间和叙述的时间,叙述时间具有可断性,即叙述完某件事,再叙述另一件同时发生的事(李纪祥,2004:42;尹雪华,2017:81)。叙事学一般将叙述的时间分为插叙、补叙、预叙和倒叙(杨义,2006:103;刘宁,2008:158),但没有明确界定基于多大的语言单位来区分,大到整个语篇,小至一个句子,都会出现不同的叙述手法。事件之间的时间关系区分了转叙之前的事件(插叙、倒叙、补叙)或提前呈现事件结果(预叙)。 本文以句子为最小单位,并称之为“事件链”,以区分发生在不同时间的故事片段,其大小从句子、语段到语篇不等。事件链是事件集合,由事件主线和非事件主线构成。在语篇主体内容中按照自然发生的时间顺序来叙述的,为“主事件链(main event chain)”,《史记》叙述语篇中“已”分布于主事件链的有237例。发生在平行时空或在之前的独立、完整的事件集合,统称为“副事件链(side event chain)”,分布于此的“已”有20例。副事件链的作用主要是为主事件链提供辅助信息,使得整个故事情节更加完整、丰满。以主事件链发生的时间为参照,根据两者的时间关系,可将副事件链分为平行、分述以及插叙等三类。尽管在内容上,副事件链的作用主要是填补主事件链的空缺,使得故事更加完善;但根据界定标准,每一条副事件链都是由事件主线和非事件主线组成,应被看作独立于主事件链的整体,对副事件链中的事件也应依据界定标准来区分话语功能。 第一,平行副事件链。发生时间大致平行于主事件链,一般发生在不同空间,由不同人物所为,常有标示词“当是时”“于是”等,分布在这类副事件链的“已”共10例。例(11)“当是时”标示发生在大致相同的时间,但在不同空间、由不同人物所为的事件。在此事件链中也包含事件主线或非事件主线,如“秦嘉已立景驹为楚王”“军彭城东”,两个事件是事件主线,“欲距项梁”为非事件主线。 (11)当是时,秦嘉  立景驹为楚王,军彭城东,欲距项梁。(《项羽本纪》) 立景驹为楚王,军彭城东,欲距项梁。(《项羽本纪》)第二,分述副事件链。对于主事件链中某一个概括性事件展开描述,在主事件链中,该事件总括为一个“点”。分述副事件链和主事件链的时间关系是重合的,仅1例“已”分布于这类副事件链中,即例(12)。波浪线部分是总述,而后分别叙述出击匈奴的各路人马的战况,骠骑将军只是其中一条线,“出北地”“已遂深入”“至祁连山”属于事件主线,“与合骑侯失道”“不相得”“捕首虏甚多”则是非事件主线。 (12)  :皆击匈奴。郎中……博望侯至,匈奴兵引去。博望侯坐行留,当斩,赎为庶人。而骠骑将军出北地, :皆击匈奴。郎中……博望侯至,匈奴兵引去。博望侯坐行留,当斩,赎为庶人。而骠骑将军出北地, 遂深入,与合骑侯失道,不相得,骠骑将军逾居延至祁连山,捕首虏甚多。(《卫将军骠骑列传》) 遂深入,与合骑侯失道,不相得,骠骑将军逾居延至祁连山,捕首虏甚多。(《卫将军骠骑列传》)第三,倒叙副事件链又称插叙副事件链,即该事件链发生在主事件链之前,通常是为了交代原因等背景信息,常有“初”“前”“始”等标示词,分布在这类副事件链的“已”共9例。如例(13),“初”标示之前发生的事情,“庆封已杀崔杼”属于照应类非事件主线,为后续事件提供时间参照,“益骄”“嗜酒好猎”属于状态类事件,“不听政令”则是通过否定形式表达的状态类事件。 (13)三年十月,庆封出猎。初,庆封  杀崔杼,益骄,嗜酒好猎,不听政令。(《齐太公世家》) 杀崔杼,益骄,嗜酒好猎,不听政令。(《齐太公世家》)对副事件链进行独立分析,便于后文进一步分析“已”的体貌和话语功能之间的共时和历时关系。 三、《史记》叙述语篇中“已”的体貌与话语功能的联系 3.1 完成体“已”在叙述语篇中的分布 胡亚、陈前瑞(2017)基于类型学的概念框架,首次对汉语完成体和完整体及其下位用法进行了量化分析。本文根据该文的操作方法,分析《史记》叙述语篇中“已”的体貌功能,其中完成体用法占绝大多数(254/257),还有个别完整体的用例(3/257)。“已”的完成体主要以结果性用法为主(185例),另外还包括先时性(68例)和持续性用法(1例)。 首先,结果性用法表示当前的状态是由过去发生的动作引起的,动作的结果在参照时间点仍然存在,并具有较强的现时相关性(current relevance)。例(14)“楚兵已破于定陶”位于段首位置,属于照应类事件,为“怀王恐”“之彭城”“并项羽、吕臣军自将之”等后续事件交代原因。 (14)楚兵  破于定陶,怀王恐,从盱台之彭城,并项羽、吕臣军自将之。(《项羽本纪》) 破于定陶,怀王恐,从盱台之彭城,并项羽、吕臣军自将之。(《项羽本纪》)其次,先时性用法表示某事件在参照时间前发生,多用来强调两个事件时间上的先后关系,其中的因果关系不明显。如例(15)通过“后二年”来突出前后两个事件的先后关系,主要在于提供时间参照。 (15)武王  克殷,后二年,问箕子殷所以亡。(《周本纪》) 克殷,后二年,问箕子殷所以亡。(《周本纪》)第三,持续性用法表示的是一个过去发生并持续到现在的情状,常与时间短语共现,如例(16)的“十一年”。 (16)梁王自初王通历  十一年矣。(《梁孝王世家》) 十一年矣。(《梁孝王世家》)3.2 完整体“已”在叙述语篇中的萌芽 依据类型学研究的操作性定义,完整体表示情状是有界的,相互之间是独立的,常用于叙述序列事件或独立事件(参见Givón,1982;Bybee et al.,1994:54),事件之间的因果、先后关系都不凸显(胡亚、陈前瑞,2017)。可见,完整体与事件主线有着天然的契合关系。先看《史记》叙述语篇中“已”表完整体功能的典型用例,即例(17),其中“高祖已击布军”“布走”“(高祖)令别将追之”自然推进,环环相扣。从“已”修饰的谓词本身来看,“击”意义为“攻打”等,不包含动作的结果。其次,事件前有具体的时点信息“十二年,十月”,因此不需要首个事件小句为后续事件提供时间参照。最后,结合上下文,“已击”照应前文行为目的“高祖自往击之”,表示“击”的行为得以发生或实现,后文还有汉将攻打黥布军大获全胜的结局,“已击”只是整个片段中间的一环,不能看作包含结局的结果性事件。因此,无论是从体貌意义本身还是从话语功能来看,例(17)都应看作完整体连续叙述的用法。 (17)秋七月,淮南王黥布反,东并荆王刘贾地,北渡淮,楚王交走入薛。高祖自往击之。立子长为淮南王。十二年,十月,高祖  击布军会甄,布走,令别将追之。(《高祖本纪》) 击布军会甄,布走,令别将追之。(《高祖本纪》)在《史记》的三个译本(安平秋,2004:140;王利器,1988:231;韩兆琦,2010:900)中,“已击”分别译为“打败了、打垮了、大破”,超越的“击”自身的意义,似乎是将“已”理解为完结体的“完全、彻底”的含义,这种理解得不到文本的支持。根据上下文,该句应译为“高祖在会甄攻打黥布军”。因此,“已”的完整体功能的提出有助于准确地理解《史记》的文本。④ 再看两个非典型用例。例(18)中,“项籍已死”是个独立事件,可以看作垓下之战的结局,同时也是彻底“破楚”、“立彭越为梁王”等历史事件的重要进程。但从更大的语篇来看,“遂破楚、项籍已死”又照应了前文的盟约,成为立彭越为王的直接原因,似乎也可以理解为完成体的结果性用法,并且需要读者在更大的语篇中理解其中的现时相关性。但是,“项籍已死”与“立彭越为王”之间还有“春”这一特定时间标示,体现了客观的历史叙述,同时阻隔了两者之间的现时相关性。这样看来,优先将该用例看作完整体更符合语篇事实,具体而言,可以归入完整体的独立叙述用法。⑤ (18)与此两国约:即胜楚,睢阳以北至谷城,皆以王彭相国……于是汉王乃发使使彭越,如归侯策。使者至,彭越乃悉引兵会垓下,遂破楚。项籍  死。春,立彭越为梁王,都定陶。(《魏豹彭越列传》) 死。春,立彭越为梁王,都定陶。(《魏豹彭越列传》)再看例(19),单看第二个句子,“已缚之上马”分布在首个小句;但它与前面的事件“李广射三人”“生得一人”等及后续事件“望匈奴有数千骑”拥有共同的施事,都是主人公李广,因此还是应将其与前面的事件联系起来分析。安平秋(2004:1312)中将其译为“把那个人绑上马之后,就望见有几千名匈奴的骑兵”,译文通过“……之后,就……”强调事件之间密切的先后关系,这样看来应判断为先时性用法。但从语篇层面分析,该事件位于若干事件链的中间位置,并非首个事件链的首小句;如果不强调事件紧凑的先后关系,即自然地叙述序列事件,可以归其为完整体的连续叙述用法,相应地可在译文中删除首个小句的“之后”。双重分析体现了“已”从完成体的先时性用法到完整体的过渡。 (19)广令其骑张左右翼,而广身自射彼三人者,杀其二人,生得一人,果匈奴射雕者也。  缚之上马,望匈奴有数千骑,见广,以为诱骑,皆惊,上山陈。(《李将军列传》) 缚之上马,望匈奴有数千骑,见广,以为诱骑,皆惊,上山陈。(《李将军列传》)例(18)(19)仍然存在完成体与完整体的双重理解,一般说来,处于过渡阶段两可的例子倾向于采取保守做法,归为完成体。本文从语篇层面分析完成体演化为完整体的过程与动因,从发展的角度将它们归为非典型的完整体,并认为:在《史记》叙述语篇中,“已”呈现出完整体的萌芽,具有连续叙述和独立叙述两种下位用法,且连续叙述用法略多于独立叙述用法。 根据对大致同时期文献的初步调查,《汉书》《论衡》《淮南子》中都没有发现完整体的用例。《论衡》《淮南子》跟《史记》体不一,可比性不强。根据蒋绍愚(2019),《史记》中有很多口语痕迹,《汉书》文言色彩更重。因此,在《史记》中“已”才出现完整体的萌芽,在《汉书》中尚无同类用例,这也是合理的。 3.3 “已”的体貌与话语功能对应关系的多样性 上文分析了《史记》叙述语篇中“已”的话语与体貌功能,下文讨论两者之间的对应关系。Payne(2015)认为在玛语(Maa)中完成体与事件主线的相关性不强,更多是表非事件主线,一般是用在第一个命题(proposition)中构建新的心理空间(mental space)。Paterson(2015)也提出了乌特马因语(Ut-Ma’in)中类似的用法,过去时(past)和完成体的动词形式一般都用在第一个事件或情状小句中,仅提供时间定位。本文的语料显示,完成体的话语功能并非是单一地表非事件主线,而是具有多样性,如例(4)的“已降”、例(5)的“老父已去”都是分布在事件主线中的完成体用法。因此,对体貌与话语功能对应关系的分析还应落实到体貌功能的下位用法上。 如下页表1所示,《史记》叙述语篇中,完成体“已”的持续性用法仅1例,表非事件主线;结果性和先时性用法的话语功能呈现出多样性。首先,结果性用法主要用于非事件主线(约84.9%),也能少量地用于事件主线(约15.1%)。结果性用法的核心意义——过去动作带来的结果状态在参照时间持续存在,并具有相关性——与非事件主线具有共同特征,如状态类和照应类非事件主线。如例(20)“已惮”表示吴中子弟畏惧项籍的状态。“现时相关性”这一特征在照应类事件得到更充分的体现,结果性用法表非事件主线中,有近乎一半属于照应类事件。再次提起前文已经“表述”过的事件,主要在于建立时间上的参照关系、内容上的因果关系以及强化语篇内的连贯性,如例(8)“已立”照应了前文“立胡亥为太子”。 (20)籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟皆  惮籍矣。(《项羽本纪》) 惮籍矣。(《项羽本纪》)尽管只占少数,结果性用法也能用于事件主线,突出动作已经完成并达到相应的状态,并且在时间上与前后事件不相交叠。例(21)“张仪学成”与“游说诸侯”之间具有因果关系,但都是有界的,必须是前件完成,后件才能发生,因此符合事件主线的特征。 (21)张仪  学而游说诸侯。尝从楚相饮,已而楚相亡璧,门下意张仪,曰:“仪贫无行,必此盗相君之璧。”(《张仪列传》) 学而游说诸侯。尝从楚相饮,已而楚相亡璧,门下意张仪,曰:“仪贫无行,必此盗相君之璧。”(《张仪列传》) 再看完成体“已”的先时性用法与话语功能的联系:接近71%用于事件主线,约29%用于非事件主线。先时性用法的核心意义强调的是两个事件在时间上的先后关系,但其所在的事件并不一定都能推进叙述进程,有时只是为之后的事件提供时间参照,如例(22),前文已叙述了勾践平吴的过程,该句分布在段首,承上启下,以“乃”突出先后关系。先时性用法本身的概念已经包含了事件之间存在先后关系,当事件是一个全新的信息时,便能推进叙述,符合事件主线的特征。如例(23)中“已盟”,连词“而”突显前后事件之间紧凑的时间承接关系,同时隐含广义的因果关系。 (22)勾践  平吴,乃以兵北渡淮,与齐、晋诸侯会於徐州,致贡於周。(《越王勾践世家》) 平吴,乃以兵北渡淮,与齐、晋诸侯会於徐州,致贡於周。(《越王勾践世家》)(23)十三年,鲁庄公与曹沫会齐桓公于柯,曹沫劫齐桓公,求鲁侵地,  盟而释桓公。(《鲁周公世家》) 盟而释桓公。(《鲁周公世家》)表1数据显示,“已”的完成体有两种用法均兼用于事件主线和非事件主线,其完整体仅用于事件主线。完成体话语功能的多样性有可能为历时的语义演变提供桥梁。 四、“已”的话语与体貌功能关系的演变 4.1 在主、副事件链中“已”话语功能的变化 虽然《左传》与《史记》总体上具有很好的可比性,但《左传》中副词“已”仅8例,且都分布在对话中,无法进行叙述语篇的对比。宋亚云(2014)通过作格动词用法的演变论证了《史记》内部语言的差异,认为整个《史记》的语言并非一个共时的语言系统,可分作《史记》“上”和《史记》“下”(下文简称为“上”和“下”),各自代表先秦和西汉时期的语言。本文据此思路,从《史记》内部差异分析话语与体貌功能的演变,具体数据见下页表2。⑥ 据表2,从“上”到“下”,“已”的总用例从91增加到166,增幅位82%(75/91)。而“已”分布在事件主线的用例从23例增加到56例,增幅约是原来的143%(33/23);同时,“已”表非事件主线的增幅最低,仅61.8%(42/68)。简单来看,“已”表事件主线用例的增幅高于整体用例的增幅,最为显著。  在不同事件链中,“已”分布在事件主线与非事件主线的比例出现不同的变化。从“上”到“下”,在主事件链中,“已”分布在事件主线和非事件主线的比例变化不大,事件主线占比略有上升,从26%到29.5%。“上”的副事件链中,不见“已”分布在事件主线的用例,3例均为非事件主线;但在“下”中,事件主线的占比为70.6%,非事件主线的占比为29.4%。可见,在副事件链中,“已”表事件主线的比例激增,甚至反超非事件主线。 数据的变化显示,相比于“已”总用例的增长,事件主线的增幅更明显,尤其是“已”表达事件主线的比例在副事件链中增加的幅度更大。由于副事件链的篇幅远远小于主事件链,叙述者尽可能提供更为重要的信息,与主事件链相比,非事件主线的比例会小得多。总之,在《史记》“下”的副事件链中,“已”的事件主线用法开始占据主导地位。 4.2 “已”的体貌与话语功能对应关系的变化 本节进一步分析“已”的体貌与话语功能对应关系的变化,详细数据见表3。  表3显示,完整体只有3例,均出现在“下”的主事件链中,话语功能都是事件主线。完成体结果性和先时性用法的总用例都略显增长,但在不同的事件链中,不同话语功能的比例变化有较明显的差异。从“上”到“下”,“已”的体貌和话语功能分布的同步变化,证实《史记》的语言性质确实存在差异。 先看完成体“已”的结果性用法。在主事件链中,从“上”到“下”,分布在事件主线的比例略有下降,从15.1%(10/66)到12.3%(13/106);在副事件链中,结果性用法表事件主线的比例从零增加到50%。尽管在主事件链中分布在事件主线的比例稍微下降,由于副事件链中比例显著上升,导致最后分布在事件主线的总占比还是呈现微弱的增长状态(从14.5%到15.5%)。 再看完成体的先时性用法。在主事件链中,从“上”到“下”,先时性用法用于事件主线的比例有所上升(从59.1%到71.8%)。相对而言,不如在副事件链中的变化显著:“上”不见先时性用法分布于副事件链的用例,而“下”共7例,超过分布在副事件链中“已”的总用例的半数(7/12),并且全都用于事件主线。数据反映出,在副事件链中,先时性用法表示事件主线的概率相对大于主事件链中。 体貌与话语功能对应关系的变化表明,“已”用于事件主线的比例在副事件链中更高,局部动摇了完成体“已”在主事件链中主要用于非事件主线的典型印象;尤其是先时性用法在副事件链中均用于事件主线,模糊了完成体与完整体话语功能的差异,也为完整体功能的演变奠定了基础。话语功能的先期变化也说明完整体的萌芽并非偶然现象。 4.3 “已”的体貌功能演变的话语动因 依据Hopper(1979)提出的话语动因、Hopper(1987)的动态浮现语法(emergentgrammar)等理论,Bybee et al.(1994:295)在讨论语法化的机制时,认为人类语篇的构成方式依赖于某些已存在的语篇或概念功能。当其中一部分出现在叙述中作为事件序列的主要部分时,就会进一步语法化为完整体或一般过去时,而其他作为描述或背景功能时,则语法化为未完整体。这些宏观的想法无疑是有启发性的,但还没有落实到完成体向完整体演化的研究之中。杨永龙(2001:30)在研究汉语的完成体演化过程时认为,事件前景和背景的类型差异对体貌功能的影响在于,当同一体标记用于不同事件类型的句子中时,其虚化程度和语法意义会不同,而且事件类型在一定程度上决定着表体形式的虚化方向。只是杨著不严格区分完成体与完整体,因而也没有聚焦于完整体的语法化过程。胡亚、陈前瑞(2017)侧重完整体意义的演化路径,但没有专门探讨完成体演变与话语功能的互动关系。本节在前人研究的基础上重点分析“已”的完成体先时性用法进一步演变为完整体的话语动因。 完成体的先时性用法强调两个事件之间的先后关系,这一核心意义符合事件主线的部分特征——前后相邻的事件在时间上没有交叠。虽然先时性用法与事件主线的联系比结果性用法更强,但也会分布在非事件主线中。若前文已有时间参照时,不需“已”建立时间参照,那么先时性用法便可表示事件主线,如例(23),整个事件链都属于“十三年”这一时间框架中,后续事件环环推进。话语功能先发生了转变,但体貌功能上仍是强调事件之间的先后关系。达成盟约之后便释放桓公,中间通过“而”来表示顺承关系。又如例(5)通过“适”突出“老父已去”和“高祖适从旁舍来”之间衔接的紧凑。或者通过具体的时间名词来突出前后事件的时间先后关系和间隔时长,如例(24)的“二岁”。 (24)景帝赐非将军印,击吴。吴  破,二岁,徙为江都王,治吴故国,以军功赐天子旌旗。(《五宗世家》) 破,二岁,徙为江都王,治吴故国,以军功赐天子旌旗。(《五宗世家》)先时性用法表事件主线,这是它与完整体在话语功能上的共性,当它进一步发展成完整体时,原来所强调的先后关系逐渐由事件序列本身默认的自然顺序代替。因此,先时性用法叙述宏观事件时具有较强的跳跃性,一般还会借助具体的时间名词、副词等语言形式突出时间先后关系,如“二岁”、“而”、“适”等。先时性用法叙述微观事件时具有较强的紧凑性,完整体的叙述则相对自然,事件自身的顺序就可以完成叙述的推进。 至此,“已”从先时性用法发展成完整体的过程从话语功能的角度大致可以总结为:首先,先时性用法表非事件主线时,大部分都属于照应类事件,一般分布在事件链首个小句的位置;作用是构建时间参照,为下文提供原因等铺垫。其次,当它处于已有的时间框架内,并且表达的是一个全新的事件,能够推动叙述进程时,其话语功能先发展为事件主线,但仍然强调事件之间的先后关系,其体貌功能还是先时性用法。最后,当句首出现具体的时点信息,如作为完整体典型用例的例(17),或处于连续叙述中时,已不需要第一个事件小句为后续的事件构建时间参照,如作为完整体非典型用例的例(19),此时事件序列反映的是发生的自然顺序。先时性用法的核心意义弱化,从而发展成完整体。事件主线这一共同点将演化的后两环扣连起来了。 在副事件链中,“已”的先时性用法都表事件主线,但为何完整体萌芽于主事件链而非副事件链?副事件链中7个例子,它们的共同点在于都处于事件序列的第一个事件小句,并且小句前若出现时间信息。一般是“初”“前”“当是时”“某年”等表示宽泛时段的时间状语,而且是以主事件链为参照时间,为副事件链重新设立一个新的“心理空间”(参见Paterson,2015)。如例(25)为插叙副事件链,“项梁前使项羽攻襄城”中的“前”表示插叙一个之前发生的片段,强调该事件链发生在主事件链之前。“已拔”“皆坑之”这两个事件主线中更加强调后者,以突出主人公项羽的暴政,因此将“已拔”看作是用于事件主线的完成体先时性用法。 (25)项梁前使项羽别攻襄城,襄城坚守不下。  拔,皆坑之。还报项梁。项梁闻陈王定死,召诸别将会薛计事。(《项羽本纪》) 拔,皆坑之。还报项梁。项梁闻陈王定死,召诸别将会薛计事。(《项羽本纪》)历史叙事时间的倒错,往往表示因果关系的生成,是历史叙事文本内在逻辑性的体现(刘宁,2008:159)。副事件链相对于主事件链而言,其作用一般在于为后者补充原因等相关的背景信息,不仅局限于有限的篇幅,一般只表达重要的信息,还需要构建与主事件链不同的时间参照。因此,副事件链中用于事件主线的“已”只能归为强调时间关系的先时性用法,完整体最后还是萌芽于主事件链的语篇环境中。 总之,主事件链中事件主线的用例比副事件链多,副事件链中事件主线占比的增幅更为显著,事件主线的用例比完整体的零星用例多得多,事件主线用例绝对数的增长也远远高于完整体用例的增长。这四个方面的数据直接说明完成体分布于事件主线的变化先于完整体意义的产生,话语功能的变化可能是促进完成体演化为完整体的话语动因之一。当然,完整体这一语法范畴的确定还需要更多条件的配合。 通过对《史记》叙述语篇中“已”的话语与体貌功能的量化分析,本文认为副词“已”主要的话语功能是非事件主线,主要的体貌功能为完成体,并出现了完整体的萌芽。基于体貌用法的多功能性,体貌与话语功能之间的联系并非严格地一一对应:完成体“已”的结果性用法与非事件主线的联系更强;完成体的先时性用法主要用于事件主线。从分布环境来看,“已”在副事件链中分布于事件主线的比例更高。 完成体“已”的先时性用法表达非事件主线的用例,大部分都属于照应类事件。当“已”所在小句用于事件主线,且“已”所在小句前有具体的时点信息或处于连续叙述中时,导致事件之间的先后关系逐渐淡化,“已”的体貌功能有可能从完成体的先时性用法进一步演化为完整体。“已”话语功能的转变在体貌功能语法化之前,并且事件主线的用例比完整体多得多。本文认为,在事件主线这一话语动因的促动下,主事件链的语篇环境孕育了完整体“已”的萌芽,说明特定语言的句法位置并不足以完全阻止语言演变的普遍性。副词“已”的完整体功能的分化,有助于正确理解《史记》的若干语句,回归到传统小学的初衷。 由于条件限制,本文仍存在一些不足之处。副词“已”的完整体用例很少,还需进一步考察其他材料。仅以《史记》内部差异作为历时线索还是不够理想,有必要分析真正具有历时可比性的材料。事件主线的话语功能作为促进完整体功能演化的动因,其普遍性还有待研究。 ①由于语体差别,本文分析的文本不包括十《表》、八《书》以及《太史公自序》。另除去《孝武本纪》,因该篇大部分与《封禅书》重合;剔除褚少孙等后人修补的内容。参见注⑥。 ②本文严格遵循叙述语篇的狭义概念并以语段作为分析单位。具体到对话的内容,本文将一个话轮看作一个语段。如果是叙述性的,也看作叙述语篇。但在本文分析的文本中,极少这种情况,多出现在议论语段中的论据部分。因此本文将其与典型的叙述语篇区分开来,不作为讨论的内容。 ③本文的“事件”包含各种情状类型,除了完成、达成、活动情状,也包括状态情状。当状态情状表示状态变化时,还能看作事件主线。如例(4)中的“项王怒”。 ④《高祖本纪》的后文有进一步的叙述:“汉将别击布军洮水南北,皆大破之,追得斩布都阳”,文中分别叙述“击”和“大破”,进一步印证了本文对“已击”自身含义的理解。 ⑤“项籍已死”,王利器(1988:2024)在译文中保持原文,安平秋(2004:1145)按照通常的完成体的用法翻译为“项籍已经死了”,两者均与前后句的独立叙述不相协调。从完整体的角度来看,似乎可以译为“项籍身亡”或“项籍自杀身亡”,这与韩兆琦(2010:5701)的“项籍自杀”最为接近,但更符合文本中“死”的字面含义。 ⑥宋亚云(2014)根据记载内容的时代性,将《史记》分作“上”“下”两部分:“上”共51篇;“下”共53篇。前者照抄多、改写多、剪裁多,文辞大多与先秦文献的语言风格相仿,后者绝大部分则是司马迁在并无先秦文献可征的情况下、用自己的语言所创作的作品。此外,还淘汰了一些篇目和内容。宋著除去《司马相如列传》是因为里面包含司马相如所作的赋,内容过多,而“赋”本身不在本文的研究范围内,且该篇本身整体还是叙述语篇,叙述部分仍可看作司马迁原创,因此本文的语料分析保留该篇,归入《史记》“下”。其余都参照宋著的操作方法来划分《史记》的“上”和“下”。 原文参考文献: [1]安平秋译 2004 《二十四史全译·史记》,上海:汉语大词典出版社. [2]陈前瑞、孙朝奋 2012 《时体语法化研究的历史脉络》,《汉语史学报》第12辑,上海:上海教育出版社. [3]韩兆琦译注 2010 《史记(全本全注全译本)》,北京:中华书局. [4]胡亚、陈前瑞 2017 《“了”的完成体与完整体功能的量化分析及其理论意义》,《世界汉语教学》第3期. [5]蒋绍愚 2019 《汉语史的研究和汉语史的语料》,《语文研究》第3期. [6]李纪祥 2004 《时间·历史·叙事》,兰州:兰州大学出版社. [7]刘宁 2008 《〈史记〉叙事学研究》,北京:中国社会科学出版社. [8]饶宏泉 2018 《从篇章时间推进看句末“了”的时体属性》,《汉语学习》第3期. [9]宋亚云 2014 《汉语作格动词的历史演变研究》,北京:北京大学出版社. [10]王利器主编 1988 《史记注译》,西安:三秦出版社. [11]徐晶凝 2016 《主观近距交互式书面叙事语篇中“了”的分布》,《汉语学习》第3期. [12]杨素英、黄月圆 2013 《体标记在不同语体中的分布情况考察》,《当代语言学》第3期. [13]杨义 2006 《中国叙事学》,北京:中国社会科学出版社. [14]杨永龙 2001 《〈朱子语类〉完成体研究》,开封:河南大学出版社. [15]尹雪华 2017 《先秦两汉史传叙事研究》,上海:学林出版社. [16]赵长才 2009 《上古汉语“已”由“止”义动词到完成体副词的演变》,冯力、杨永龙、赵长才主编《汉语时体的历时研究》,北京:语文出版社. [17]Bybee,Joan,Revere Perkins and William Pagliuca 1994 The Evolution of Grammar:Tense,Aspect,and Modality in the Languages of the World.The University of Chicago Press. [18]Givón,Talmy 1982 Tense-Aspect-Modality:The Creole proto-type and beyond.In Paul J.Hopper(ed.),Tense-Aspect:Between Semantics and Pragmatics,115-163.Amsterdam:John Benjamins. [19]Haspelmath,Martin 2010 Comparative concepts and descriptive categories in crosslinguistic studies.Language 86(3):663-687. [20]Hopper,Paul 1979 Some observations on the typology of focus and aspect in narrative language.Studies in Language 3(1):37-64. [21]Hopper,Paul 1987 Emergent grammar.In Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society,139-157. [22]Labov,William and Joshua Waletzky 1967 Narrative analysis:Oral versions of personal experience.In J.Helm(ed.),Essays on the Verbal and Visual Arts,12-44.Seattle WA:University of Washington Press. [23]Lin,Ziyu 1991 The development of grammatical markers in Archaic Chinese and Han Chinese.Doctoral Decertation,State University of New York. [24]Paterson,Rebecca 2015 Narrative uses of the Ut-Ma' in(Kainji)bare verb form.In Doris L.Payne and Shshar Shirtz(eds.),Beyond Aspect:The expression of discourse functions in African languages,219-248.Amsterdam:John Benjamins. [25]Payne,Doris L.1992 Narrative discontinuity versus continuity in Yagua Discourse Process 15:375-394. [26]Payne,Doris L.2015 Aspect and thematic clause combining in Maa(Nilotic).In Doris L.Payne and Shahar Shirtz(eds.),Beyond Aspect:The expression of discourse functions in African languages,23-52.Amsterdam:John Benjamins. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:“格”理论与汉语研究

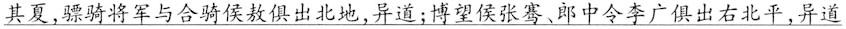

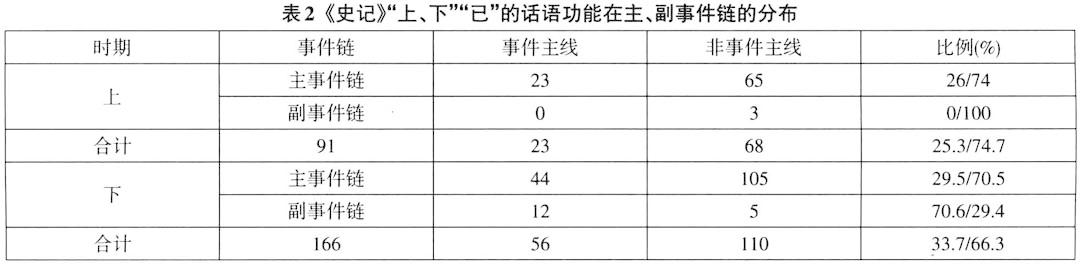

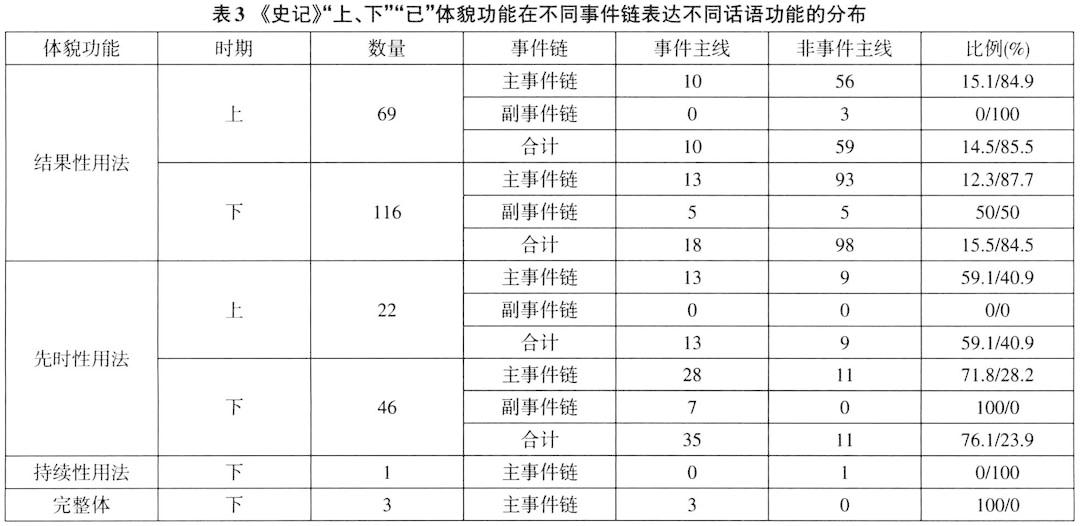

- 下一篇:松紧象似原则与动宾饰名复合词