杨旭:语言学研究中的跨学科隐喻(2)

http://www.newdu.com 2025/11/22 05:11:48 中国社会科学网 杨旭 参加讨论

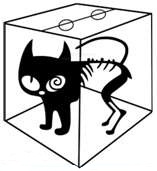

薛定谔的猫 图1 薛定谔的猫 “薛定谔的猫”赫赫有名,其声名远扬于物理学之外,甚至衍生出了“薛定谔把妹法”这种流行文化。该思想实验的提出者薛定谔是一个来自奥地利的天才物理学家。1935年,爱因斯坦、Boris Podolsky和Nathan Rosen合写了一篇论文,提出了量子纠缠的奇怪本性:一个量子系统的态并不是确定的,直到它实际中被测量。为了取笑量子物理的这种奇怪特性,薛定谔提出了这个流传后世的实验:在一个盒子里有一只猫和少量放射性物质。有50%的概率放射性物质将会衰变并释放出毒气杀死这只猫,同时有50%的概率放射性物质不会衰变而猫将活下来。根据经典物理学,在盒子里必将发生这两个结果之一,而外部观测者只有打开盒子才能知道里面的结果。在量子的世界里,当盒子处于关闭状态,整个系统则一直保持不确定性的波态,即猫生死叠加。猫到底是死是活必须在盒子打开后,外部观测者观测时,物质以粒子形式表现后才能确定 。 白硕(2014)在一篇讨论 “出版”词性标注的文章中 ,借用了“叠加态”来说明他提出的兼容X-语杠理论的待定说。“待定说”指: 既然“出版”本身带有名词和动词双重属性,那么它的词性标注就不应匆匆确定,可以把它标注为待定的X。相应的“不出版”、“迟迟不出版”……也都只是“XP”,至于X是什么,要等到分析最大投射,也就是“出版”作为中心词的最大成分(比如“这本书的迟迟不出版”)那一层再来根据上下文确定。一旦确定为NP,可以反过来把下面的所有X替换为N,一旦确定为VP,可以反过来把下面所有X都替换为V。 作者在最后说: 我们还可以从量子力学中的“叠加态”角度来思考和印证“待定说”。那个待定的句法范畴“X”,其实可以很自然地类比量子力学中的叠加态。在观察发生之前,它是具有多种可能性的——既可能是N,也可能是V。适用N的句法规则可以用,适用V的句法规则也可以用。但是当观察(也就是“结构强制”)发生以后,这个叠加态X就“坍缩”到唯一的一种可能,也就是N上。这种“坍缩”,是整体对部分的强制性约束,是观测对叠加态所固有的不确定性的彻底终结。 “叠加态”和“坍缩”对应到语言学中,就是语言形式存在的两种状态,即我们熟知的两个层面,社群语言层面和个人言语层面(或者简单地称之为“语言”和“言语”)。该区分的贡献已毋庸赘言,至今仍有语言学家对此进行思辨,并进一步提出“一阶”(first-order)和“二阶”(second-order)的区分(Love,1990、2004)。所以我们在研究任何特定语言现象之前,务必搞清楚其所属层面。以语言表达形式为例,它们“仅具有产生某种意义的潜势,只有当其与人们的百科知识、认知结构、情景和语境相互作用并进行整合处理后才能产生完整的意义,受话者才能理解话语的真正意义”(王寅,2006:310)。而针对“词意存在吗”这个“严肃的问题”,Hanks(2013:73)指出:“在语言的日常使用中,把意义设想为事件才合情合理,而不是实体。……词典中的词义根本不是意义,而是意义潜势(meaning potentials),即对词所使用的文本和交谈意义的潜在贡献,由使用它们的说者所启动。”具体到老大难的词类问题,如同存在两种状态的词(即概括词和个体词,可参考朱德熙、卢甲文、马真,1961),也存在两种状态的词类:一个是概括词在社群语言(即视为人群属性之一的语言)层面词库中所隶属的范畴或类别,我们称之为“词类”;一个是个体词在个人语言(即视为个体属性的语言)层面句法中的语法性质或属性,我们称之为“词性”(杨旭,2017:25)。词性只有在接受“句管控”之后才能从单个或多个词类归属(即兼类)中落实下来(邢福义,2001)。总之,任何语言表达形式都存在一个类似于猫生死叠加的状态,它存在于社群语言层面,具有产生某种意义的潜势;也存在一个盒子打开之后的确定态(生或死),产生出某种具体而完整的意义。 语言学中来自物理学的隐喻数不胜数,“薛定谔的猫”不过是冰山一角罢了。对于两者的这种密切关系,Steciąg(2013)有生动而深入的分析。他在这篇名为《语言学与物理学的相互关系和情结》的文章中分析了科学发展史上的三个重要时刻,把物理学家和语言学家并举,分别是牛顿(Isaac Newton)和莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)、爱因斯坦(Albert Einstein)和雅各布森(Roman Jackobson),以及波姆(David Bohm)和韩礼德(M. A. K. Halliday)。两者的关系是多样和双向的,物理学家为了充分地表达新知识总会或多或少地干预语言,而语言学家则借助物理学家的新发现,按照物理法则来分析和解释语言现象(Steciąg,2013)。前者如量子力学的创始人、德国著名物理学家海森堡所言:“在科学知识的增长过程中,语言也增长了。”“我们发展了一种科学语言,它可以作为与科学知识新增加的领域相适应的日常语言的自然扩展。”后者则存在程度不等的借鉴,有的只是隐喻式地借用,有的则主张彻底转向自然主义,借助于自然科学的基本定律来阐释语言学现象,如陈劲松(2012)就主张转向自然主义,把语言作为自然体系的一个部分,用纯科学(物理学和化学)的方法来理解 。[5] [5]关于两者的关系,读者可以进一步参考吴国玢、戴炜华,2015。 (责任编辑:admin) |