“事件·物质”类名词真的没有事件义吗?——兼谈合成类名词的词典释义问题

http://www.newdu.com 2025/11/26 01:11:52 未知 李强 参加讨论

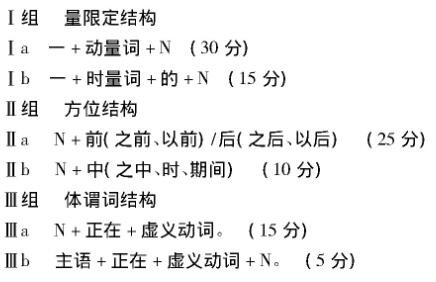

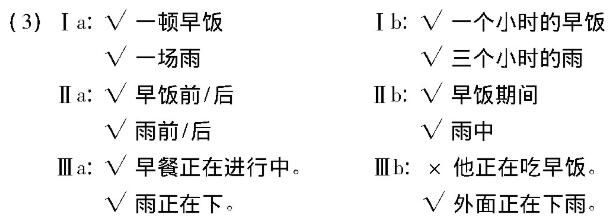

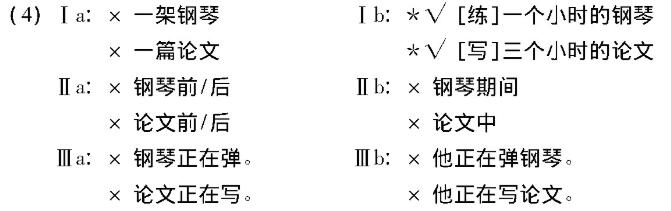

摘 要:合成类名词的语义性质比较丰富,用法特点比较复杂,这给词典释义带来了不少问题和挑战。文章讨论“事件·物质”类合成名词,认为该类名词的事件义是独立的,谓词隐含并不能否定这类名词包含事件义解读方式。词语多义和模糊现象的区分直接影响到词典的义项设立。“事件·物质”类合成名词在不同的语境下产生多种语义解读的可能性,有的是词语的多义性造成的,有的则属于词义的模糊现象。词语的多义性对应多义项,而词义的模糊性对应多义面。合成类名词的词典释义需要建立在对词语具体的语法语义性质进行考察分析的基础之上。 关键词:合成类名词;谓词隐含;多义;模糊;义项;义面 基金:国家社科基金项目(项目编号19CYY005)的资助。 Pustejovsky(2001)根据名词所负载的语义性质将名词划分成三种不同的类型:自然类、人造类和合成类。其中,合成类名词尤为特殊,它是由两个或两个以上不同的语义内容构成的。在生成词库论(generative lexicon theory)的描写框架下,因为常用加点的办法把不同的语义内容连接起来,所以它又被称为“点对象”(dot object)。英语中常见的合成类名词包括(引自Pustejovsky 2001): a.phys_obj·info:book,record b.event·info:lecture,play,seminar,exam,quiz,test c.event·phys_obj:lunch,breakfast,dinner,tea d.event·(info·sound):concert,sonata,song,symphony 例如,book是物质实体和信息内容的合成类,既可以指看得见摸得着的表物质实体的书,也可以表示抽象的内容信息,如“这本书很好看”中的“书”通常指的就是书的内容;lecture是事件和信息的合成类,既可以指讲座这个事件本身,也可以指讲座所传递的内容信息;lunch是事件和物质的合成类,既可以指吃午饭这个事件,也可以指午饭所吃的食物。 由此可见,合成类名词是名词范畴下面一个较为复杂的次类类型(subtype),且具有相当普遍的类型学特征,它在语义类的构成、语义组合过程中的意义实现及词典释义等方面都存在诸多可以深入研究的问题,因而近年来吸引了不少研究者的关注。有关汉语合成类名词的研究,也出现了不少文献成果。如:Ahrens等(1998)探讨了汉语名词的意义表征问题,区分了词义(sense)和义面(meaning facet)两个平面的概念,对于解释词语在动态语境中的意义变化和用法特点十分有启发;黄居仁等(2010)研究了中文词义的区分与词义间关系的表征问题,指出合成类名词的词义判准和内容描述是中文词汇网络构建和应用的基础;李强、袁毓林(2016)在生成词库论框架下讨论了合成类名词的词典释义问题,并结合物性结构描述方法确立了词义义项分立的必要性;尚简(2017)和邓双军、万艺玲(2018)对合成类名词的义项分化提出了不同的看法,前者认为义项遇到分不清、分不尽的情况,能不分尽量不分,这样更能反映词义的复杂性,后者认为“事件·物质”类名词的事件义并不单独存在,因此也没有必要分化出该类名词的事件义义项;李强(2018)则对其2016年的文章进行了一定的补充,兼答了尚简(2017)的部分疑问,同时指出对合成类名词的词义进行准确的描写和刻画是一项非常有意义的研究工作。 总而言之,上述对于汉语合成类名词的研究尽管存在一些争议,但也从另一个方面说明它还有继续深入讨论的空间和必要性,各家观点之间的相互碰撞对于深化研究也不无裨益。在上述文献资料的基础上,本文沿着李强、袁毓林(2016)和李强(2018)的相关分析思路,继续对合成类名词的语义性质和词典释义问题做一些思考,以求教于各位同行学者。 一、“事件·物质”类名词的事件义是独立存在的 邓双军、万艺玲(2018)认为“事件·物质”类名词的事件义不能独立于该词事物义之外而存在,(指出)该类名词之所以在组合中呈现出事件义,是因为其前很有可能隐含了一个谓词,事件义是其与隐含谓词组合形成的及物述谓结构带来的。例如: (1) 那一天在 两天前开始 频繁的 基于例(1)中这些句子可以补充谓词的语言事实,他们指出“事件·物质”类名词的事件义并不是名词本身所具有的,而是由隐含谓词 我们认为,通过谓词隐含来否定名词自身具有事件义的观点存在一些问题。如果按照邓、万文的看法,可补谓词的出现说明“早饭、午饭、雨、雪”在上面这些语境下都表示物质义;那么,一个不可回避的问题就是,为什么这些名词可以和一些具有时间指示功能的词语搭配,而另外一些表示物质义的名词却不可以?例如: (2)*[弹]钢琴的时间到了。 频繁的*[写]论文 *[做]蛋炒饭之前,他特意上网查了一下做法。 花一个礼拜*[画]这幅画 李强、袁毓林(2016)利用规约化属性特征已经说明“钢琴、论文、蛋炒饭、画”等名词是典型的物质义名词,自身不包含事件义。这是因为“弹钢琴、写论文、炒蛋炒饭、画画”等并不是每个人日常行为中必不可少、固定化、规约化的动作行为,相应的动词很难融入名词词义之中成为其中的一部分。 同样都是物质义名词,如果谓词隐含可以解释例(1)的情况,那就需要问为什么例(2)中隐含谓词的结构形式都不成立,而必须要让谓词出现于结构表层?可见,谓词隐含的说法本身并不能充分地证明“早饭、雨”等名词不包含事件义。通过例(1)和例(2)的对比可以发现,“钢琴、论文”类名词和“早饭、雨”类名词在语义性质上显然存在差异。下面,我们通过事件名词的鉴别框架来对这类名词加以验证。 韩蕾(2018)为事件名词设定了如下三组共6种鉴别框架,并分别赋予了相应的判定权值(weight):  “早饭、雨”类名词进入三种框架中的情况如下:  统计可知,“早饭”的得分是95分,“雨”的得分是100分,它们都属于典型的事件名词。“钢琴、论文”类名词进入三种框架中的情况如下:  可见,“钢琴、论文”即使勉强可以进入Ⅰb时量词的鉴定框架中,总得分也只有15分,依此可判定它们都不是事件名词。 此外,可供参考的是英语词典对相关词语的释义情况。查阅《牛津高阶英汉双解词典》第8版(以下简称《牛津高阶》)可知,对于piano、thesis的释义均只有名词用法,没有动词用法;而对于breakfast、rain的释义处理是将它们分化为两个不同的义项,名词对应于物质义项,动词对应于事件义项,其词性、语义性质和用法特点匹配得十分规整。这里把《牛津高阶》对于breakfast、rain的部分释义摘抄如下: breakfast:[noun]the first meal of the day早餐;早饭 [verb]~(on sth)(formal)to eat breakfast吃早饭;用早餐 rain:[noun]water that falls from the sky in separate drops雨;雨水 [verb]when it rains,water falls from the sky in drops下雨 综上,我们认为诸如“早饭、午饭、雨、雪”类名词在进入相关语法结构时所表现出的事件义特征是其自身语义性质具备的,并非由隐含谓词和名词构成的及物性述谓结构带来。 二、多义Vs.模糊和义项Vs.义面 自然语言的意义系统是非常复杂的,而某些元语言(metalanguage)的概念内涵又呈现出复杂的交叠状态。歧义(ambiguity)、多义(polysemy)和模糊(vagueness)就是这样一组各有特定内涵、同时彼此也存在一定联系的元语言概念。本节主要讨论与词典释义相关的后两个概念:多义和模糊,它们对应于词语意义的分合问题,也是词典划分义项的理论根据。 一个词语具有多个意义,这是语言中普遍存在的现象。由于历史、经济、文化、社会等各方面因素的影响,单义词的词义通过隐喻、转喻、类推、重新分析及语用推理等认知语用机制派生出不同的意义,新生意义与原始意义相比,其词义可能会发生不同程度的引申、扩大、缩小、转移、虚化等。这一方面是适应社会生活的需要,新鲜事物和现象层出不穷,促使需要内涵意义更为丰富复杂的语言符号来对其进行概念表征;另一方面也是语言作为一个自组织系统的自我调节和完善,让有限的语言符号承担多种概念意义,体现出语言的经济性。单义词意义的衍生、延伸及比喻意义的产生并不是随意的,是由原始的、单一的中心意义(proto sense)不断向外扩散进而形成一个辐射状的词义网络,不同意义之间具有内在的联系,相互关联聚合构成网状的词义结构模型。 模糊同样也是语言的一种自然属性,在语言中十分普遍。这是由客观对象的复杂性和人类认识世界的局限性之间的不对称状况造成的。客观世界中,从一个对象到另外一个对象中间存在着连接过渡阶段,彼此之间很难划分出一条清晰明确的界限;这就导致了人类在认识这些客观对象时也存在不确定、不准确的认知状态,反映在语言表达系统中就会生成许多带有模糊性的概念表征符号。这些概念与词语有很大的概括性,一般来说,概括的范围越广、程度越高,其模糊性也就越高,进而使得词语的概念意义出现不确定性。比如,good在“He is a good student”这个句子中的意义就是模糊不确定的,可以指行为端正、彬彬有礼,可以指学习好,又可以指很有才华,还可以指有教养,等等。除非存在明确的语境条件,否则good的具体语义信息是模糊的。 由此可见,多义和模糊的性质并不相同。多义是指一个词语具有多个义项,不同义项虽存在关联但仍有足够的区别,且在特定的句子或语境中所表达的义项概念是明确的;而模糊是指词语所表达事物或对象的概念外延不明确、所指范围不具体、界限不清晰,在特定语境条件下虽然可以明确其语义信息,但该语义信息和词语的基本意义不足以构成显著的差别。 上述多义和模糊现象的区分能够在词典释义中反映出来。一个词语若是多义词,那么该词语的多个意义会在词典中分别罗列出来成为义项(sense)。词典分列义项的原则是义项之间和而不同,存在联系但也有比较显著的差异,这符合多义词的词义特性。而对于模糊词,其不同的概念范围和外延并不能作为独立的不同义项,词典也只是给出一个大致的所指概念范围,其下还可以包含不同的义面(meaning facet),表示所凸显(highlight)的语义侧面。仍以good为例,作为形容词,《牛津高阶》为它设置了20个义项提示,包括“高质量、令人愉快、合情理、熟练、合乎道德”,等等。不同的义项虽然都具有积极性特征,但概念意义却是不同的。在每一个义项下面都还包括一些具体的描述性内容,构成了该义项的不同义面,如“高质量”包括“好的、优质的、符合标准的、可接受的”,“令人愉快”下面有“令人愉快的、令人满意的”,“合乎道德”下面有“符合道德的、正派的、高尚的”。有意思的是,good有一个义项提示是CHILD,表示用来描述孩子的语境条件,具体内容包括“温顺的、乖的、有礼貌的”。或许正是因为这些不同的义面很难总结归纳为一个统一的义项,所以词典用CHILD作为该义项的提示成分。 综上所述,自然语言中词语的多义和模糊现象的区分直接影响到词典的义项设立。词典一般为多义词分别设立多个相关而不同的义项,为模糊词设立一个概括性的义项但可同时附加若干个具体性的义面。 此外,值得提到的是,义项和义面的对立实际上可以追溯至词语多义(polysemy)和单义(monosemy)的区分问题。表面上看,多义和单义的界限是十分清楚的,前者是指一个词形能够表示多个意义,而后者是指一个词形只能表示一个意义。但是,对于实际语言现象的讨论远比定义概念要复杂。一个比较有名的争论是Jackendoff(1992)和Fodor(1998)关于英语动词keep意义的不同看法。Jackendoff认为keep一定是多义的,因为它在keep the money,keep the car in the garage和keep the crowd happy中的意义都不相同;而Fodor则认为keep的意义只有一个,不同语境下看似不同的意义只不过是一种假象。此外,Zwicky和Saddock(1975)提出利用连接测试法来鉴别多义和单义。某个词语是多义的,只有当它进入特定的语境下才会产生共轭(zeugma)现象。比如,动词expire有“到期失效”和“死亡”两个意义,所以句子“Arthur and his driving license expired yesterday”就会产生一语双关的效果。但是,Geeraerts(1993)也指出连接测试并不能给多义和单义的区分带来清晰的判定结果。例如:(转引自Norrick 1981) (5)a.?Judy's dissertation is thought provoking though yellowed with age. b.Judy's dissertation is still thought provoking though yellowed with age. 例(5)a出现了共轭现象,thought provoking表明dissertation指的是信息内容,而yellowed with age表明dissertation指的是物质实体。这两个意思不能共现,由此得出dissertation是多义词。但是如例(5)b所示,只要添加副词still就不会出现共轭现象,句子就变得语义上完全正常,这又说明dissertation具有单义性。可见,连接测试法在判定多义单义问题上作用有限。 “义面”这一概念在Pustejovsky(1995)倡导的生成词库理论中得到了较为有力的使用和推广。生成词库提出合成词的概念,并认为在不同的语境下合成词之所以呈现出不同的意义是因为词语物性结构中的不同方面(aspect or facet)分别得以凸显,这也会产生共轭现象。比如,book是“physical object”+“information”类合成词,因此“That book with the gorgeous cover is really good”中的book就有两种语义解读的方式。其中,物质实体义是物性结构中形式角色(formal role)的凸显,而信息内容义是物性结构中构成角色(constitutive role)的凸显。生成词库理论认为词语不同的义面相互关联共同构成了词语的概念义项。 三、合成类名词的词典释义 多义和模糊及义项和义面的区分为本文讨论的合成类名词的词典释义提供了一些思路和启发。李强、袁毓林(2016)曾以“事件·物质”“物质·信息”“事件·信息”等三种合成类词语为例,讨论了词典关于它们的义项设立问题。其中,对于属于“物质·信息”类合成词的“书”,该文利用物性角色搭配作为形式证据建议词典应该为它单独设立一个表示“内容信息”的义项。从上节讨论的多义、模糊及义项、义面的区分来看,为“书”单独设立内容义项的建议做法现在看来可能不妥。“书”在不同语境下所产生的意义变化并不是因为“书”是多义词,而是由于“书”的词义是模糊不确定的,不同语境下“书”所凸显的语义侧面有所不同。比如,汉语里的“书”可以凸显信息义面和物质义面,如例(6)所示;而英语里的“book”除了凸显信息和物质义面外,还可以凸显事件和文本义面,如例(7)所示(转引自Evans 2015)。 (6)这是一部非常精彩的书。(信息) 这是一本厚书。(物质) (7)a.That's a heavy book.(物质) b.That antiquarian book is illegible.(文本) c.That's a boring book.(信息) d.That's a long book.(事件) 例(6)、例(7)几个义面都是“书”表示“装订成册的著作”这一词汇概念在不同语境下所凸显的不同侧面,它们之间并不构成显著不同的义项。 那么,同为“物质·信息”类合成词的“电视、电话”,词典该为它们分别设立物质和信息义项,还是将物质和信息合并为一个义项?《现代汉语词典》第7版(以下简称《现汉》)的处理是单独设立两个义项:1.具有某种用途的设备装置;2.通过设备发出的图案、声音、文字等信息。前一个义项表示物质,后一个义项表示信息。我们认为这种处理是较为合理的,与“书、杂志”等合成词的信息义和物质义不可分割这一点明显不同,“电视、电话”的物质义和信息义是可分离的。电视没有图像仍是电视,电话没有通话仍是电话;但是,没有文字的书却不是书,没有图画的杂志却不是杂志。因此,从是否分离这个属性看,“电视、电话”应该设立两个独立的义项。 黄居仁等(2010)把是否可以出现在同一语境下作为标准来判定两个意义是属于不同的词义(义项),还是同一词义的不同义面。在实际操作上,如果能够找出同时带有两个意义的语境(句子),则为单一词义、双义面;如果不能,则属两个词义。这条判定标准与本节提出的“是否分离”具有一定的相通性。如果一个词语的两个意义的所指对象不能分离,说明该词语可以出现在同一语境(句子)中;那么,这两个意义就是不同的义面。比如上文的“书、杂志”,它们的物质义和信息义可以同时体现在“他正在看书/杂志”这个句子中,“看书/杂志”既是“看物质”,也是“看信息”,“看”都是“视线接触”的意思,这说明物质义和信息义是不同的义面。而“电视、电话”的情况却有所不同。“他正在看电视”中的“电视”指的是“电视节目”,虽然电视节目是通过电视机显示出来的,但如果“看电视”中的“电视”也指“电视机”的话,“看”的意思就发生了改变,不再是“视线接触/观看”,而表示“挑选”。也就是说,“看电视”并不同时带有“看物质”和“看信息”两种意义,它是一个歧义结构,只要有足够的语境补充,歧义就会消解。而“电话”所包含的“电话机”义和“电话信息”义则不能同时出现于同一个语境(句子)中。 类似应该设立两个义项的还有“屏幕”。《现汉》只为“屏幕”设立了物质义项:泛指供投射或显示文字、图像的装置。而《牛津高阶》对screen的释义则是:(1)the flat surface at the front of a television,computer,or other electronic device,on which you see pictures or information屏幕;荧光屏;荧屏;(2)the data or images shown on a computer screen(电脑屏幕上)一屏的内容;画面。 还有“唱片”,物质信息不可分离,并且可以共现于同一个语境(句子),如“他正在选唱片”;因此,从这两个角度看应该设立一个义项。《现汉》也是这样处理的,对它的释义为“用虫胶、塑料等制成的圆盘,表面有记录声音变化的螺旋槽纹,可以用唱机把所录的声音重放出来”。而《牛津高阶》则为它设立了两个义项:(1)a thin round piece of plastic on which music,etc.is recorded唱片;(2)a piece or collection of music released as a record,or on CD,the Internet,etc.唱片;专辑。 此外,“报纸”在《现汉》中有两个不同的义项:(1)以国内外社会、政治、经济、文化等新闻为主要内容的散页的定期出版物,如日报、晚报等:(2)纸张的一种,用来印报或一般书刊。也叫白报纸或新闻纸。《牛津高阶》也为newspaper区分了两个义项:(1)a set of large printed sheets of paper containing news,articles,advertisements,etc.and published every day or every week报纸;报;(2)paper taken from old newspapers旧报纸。可见,《现汉》和《牛津高阶》的处理是较为一致的。但是,黄居仁等(2010)为“报纸”设置了以下两个义项:(1)定期出版,报道新闻、提供各式讯息的出版品。(2)定期出版,报道新闻、提供各式讯息出版品的组织。因为“出版品”和“组织”两个义项虽有语义关联但存在明显的对立,所以该文处理为两个义项。其中,第一个义项还包括两个不同的义面:a.刊物的内容部分;b.定期出版,报道新闻、提供各式讯息的纸张本身。 我们认为,“出版品”和“组织”的区分并无必要,因为这两个意义可以共现于一个语境(句子)当中。比如,“当时这件事情全国一百多家报纸登了”这个句子中,“报纸”的语义表现十分有意思,受量词“家”修饰表明它是组织机构,而谓词“登”又说明它是“报纸”,因而是一种共轭现象(zeugma),其语义实为“报社出版的报纸”。而真正表示组织结构意义的“报纸”,如“几家报纸在财政上正陷于困境”,实际上是一种认知转喻(cognitive metonymy)现象,是在“产品—生产机构”认知框架下用“报纸”转指“报社”,并不能认定“报纸”已经产生出组织机构的意义。因此,为它设立组织机构的义项可能不太妥当。值得注意的是,Ahrens等(1998)就为意义和用法相近的“杂志”设立了三个义面:物质实体、信息内容和组织机构,并没有将“组织机构”独立为义项;并且认为“组织机构”义面是由“信息内容”义面经过施成化(agentivization)这种转喻引申(metonymic extension)方式产生的。这种处理与本文的看法是比较接近的。 由上述讨论可见,这些合成词确实给词典释义带来了问题和挑战,因为缺少一个统一的标准或者处理策略各有不同,不同词典在义项分化上难免会出现不一致的情况。 那么,诸如“早饭、雨”等“事件·物质”类合成词,是应该像邓、万文所主张的只设立一个义项,还是像李、袁文所建议的设立两个义项?在这个问题上,《现汉》和《牛津高阶》的处理又不太一样,《现汉》只列举了它们作为名词的物质义项,而《牛津高阶》同时列举了它们作为名词的物质义项和作为动词的事件义项。我们的观点是:虽然汉语中的“早饭、雨”只能作为名词,但它们既能表示物质义,也能表示事件义,并且物质义和事件义是互相对立的,因此可以看成两个不同的义项。 “早饭”的物质义和事件义的区分近似于“野餐”,而《现汉》为“野餐”分别设立了作为名词的物质义和作为动词的事件义。例如: 野餐[动]带了食物到野外去吃。 [名]带到野外去吃的食物。 即使都是作为名词用法,《现汉》也有分别设立物质义和事件义的情况。比如“饮食”: 饮食[名]吃的和喝的东西:注意~卫生。 [名]指吃东西和喝东西:~起居。 “雨”的意义区分近似于“降水”,《现汉》也为它分别设立了作为名词和动词两种意义。例如: 降水[名]从大气中落到地面的液态或固态的水,主要有雨、雪、霰、雹等。 [动]下雨或下雪等:人工~。 以上的释义显示,对于一些词,《现汉》也注意到了其物质义和事件义的差别,抛去作为划分义项的名词和动词的词类依据,说明《现汉》也认可意义对立是划分义项的重要标准,所以才会将物质义和事件义区分开来。 韩蕾(2018)指出汉语事件名词与事物名词的兼类类型包括结果名词、工具名词、处所名词和施事名词等四种情况。根据本节的讨论,如果将“早饭、雨”划分出独立的物质义和事件义,这就应该是第五种情况,即事件名词与受事名词兼类。 四、小结 尚简(2017)指出按照词语的搭配频率来确定是否增加义项也许可行和有用,邓双军、万艺玲(2018)也认为根据名词在实际运用中“物质义”和“事件义”的出现频率可以确定是否应该列出相关义项。我们认可通过搭配频率和出现频率来确定义项的做法。只不过,如果邓、万文中的表1所列的统计数据准确的话,那么“篮球、象棋”类名词似乎只应该设立事件义,因为它们的物质义和事件义的比例分别是“1∶497”和“0∶496”,但《现汉》为这类名词分别设立了物质义和事件义。相反,“早饭、晚饭”类名词的物质义和事件义的比例分别是“422∶74”和“354∶141”,事件义解读的情况还不在少数,按理说这类名词应该独立出作为事件义的义项,而《现汉》只为它们设立了物质义义项。 邓、万文通过谓词隐含来解释“早饭、晚饭”类名词的事件义用法,但本文认为汉语“事件·物质”类合成名词中的事件义是显性的、独立的。谓词隐含的说法虽能够解释这类名词在特定的句子中表现出动作行为义的特征,但该说法不具有统一普遍的解释效力,尤其是无法说明那些真正地表示物质义的名词如“钢琴、画”等为什么不能产生事件义的解读。 自然语言中词语的多义和模糊现象的区分直接影响到词典的义项设立。“事件·物质”类合成名词在不同的语境下可以产生多种语义解读的可能性,有的是词语的多义性造成的,有的则属于词语的模糊义现象。本文区分这两种情况所凭借的依据是看事件义和物质义是否能够分离。如果一个词语的两个意义的所指对象不能分离,说明该词语可以出现在同一语境(句子)中;那么,这两个意义就属于词义的模糊现象,是词语的不同义面,如“书、杂志”等。如果两个意义的所指对象可以分离,说明该词语不会出现在同一语境(句子)中;那么,这两个意义就属于词义的多义现象,是词语的不同义项,如“电视、屏幕”等。 总之,合成类名词的语义性质比较丰富,用法特点比较复杂,这给词典释义带来了不少问题和挑战。不同的处理方法策略可能都或多或少存在一些问题,需要对每一个词语的语法语义表现做具体性的考察和分析,并与国外词典编纂的经验做法进行对比联结,综合利弊得失找出词典义项设立的最优方案。 参考文献 [1].邓双军,万艺玲.“事件·物质”类名词的释义问题.辞书研究,2018(1):42-48. [2] .韩蕾.现代汉语事件名词研究.上海:上海人民出版社,2018. [3] .黄居仁等.中文词汇网络:跨语言知识处理基础架构的设计理念与实践.中文信息学报,2010(2):14-23. [4] .李强.《从生成词库论看名词的词典释义》补议.辞书研究,2018(1):34-41. [5] .李强,袁毓林.从生成词库论看名词的词典释义.辞书研究,2016(4):12-26. [6] .尚简.《从生成词库论看名词的词典释义》一文商榷.辞书研究,2017(2):20-25. [7] .中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第7版).北京:商务印书馆,2016. [8] .霍恩比.牛津高阶英汉双解词典(第8版).北京:商务印书馆,2014. [9] . Ahrens K. et al. Meaning Representation and Meaning Instantiation for Chinese Nominals. Computational Linguistic and Chinese Language Processing,1998,3(1):45-60. [10] . Evans V. A Unified Account of Polysemy within LCCM Theory. Lingua,2015(157):100-123. [11] . Fodor J A. Concepts:Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford:Oxford University Press,1998. [12] . Geeraerts D. Vagueness's Puzzles,Polysemy's Vagaries. Cognitive Linguistics,1993,4(3):223-272. [13] . Jackendoff R. What Is a Concept,That a Person May Grasp It?∥Jackendaff R.(ed.)Languages of the Mind:Essays on Mental Representation. Cambridge,MA:MIT Press,1992:2-52. [14] . Norrick N R. Semiotic Principles in Semantic Theory. Amsterdam Philadelphia:John Benjamias,1981:115. [15] . Pustejovsky J. The Generative Lexicon. Cambridge,MA:The MIT Press,1995. [16] . Pustejovsky J. Type Construction and the Logic of Concepts.∥Bouillon P,Busa F.(eds.)The Language of Word Meaning. Cambridge:Cambridge University Press,2001:91-123. [17] . Zwicky A,Sadock J. Ambiguity Test and How to Fail Them.∥Kimball P J.(ed.)Syntax and Semamtics(Vol. 4). New York:Academic Press:1-36. (责任编辑:admin) |