汉语非宾格动词的论元结构及其句法推导

http://www.newdu.com 2025/12/16 04:12:16 《外语教学与研究》 韩景泉 参加讨论

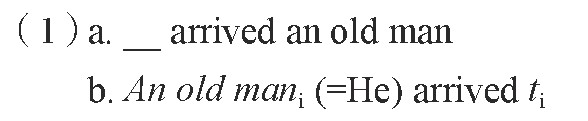

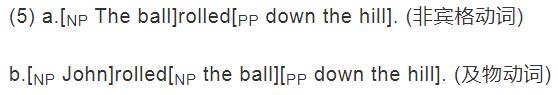

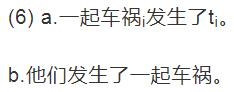

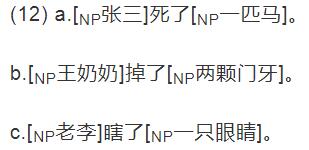

摘 要:就论元结构而言, 汉语非宾格动词携带一个直接内论元而无外论元, 不能给其语义选择的深层结构宾语赋格是该类动词的本质特征。本文认为所谓的二元或三元的非宾格动词并不存在, 真正意义上的非宾格动词缺乏外论元, 句法上不具及物性, 因此带致事论元的及物性致使动词不在其中。非宾格结构中句首位置上的所谓历事论元与动词没有直接的语义联系, 应分析为基础生成的话题。以论元结构为基础的分析可以为汉语各种形式的非宾格句的句法推导提供更简洁、合理的解释。 关键词:非宾格动词;论元结构;格;句法推导 作者单位: 韩景泉,广东外语外贸大学英文学院。 基金: 国家社科基金重点项目“英汉语句法与语义接口的比较研究” (18AYY002) 阶段性研究成果。 1. 研究问题 “非宾格假说” (Unaccusative Hypothesis) (Perlmutter 1978;Burzio 1986) 堪称现代语言学研究的一项标志性成果, 已被证明拥有相当广泛的跨语言支持证据与普遍解释力。引入汉语研究中后, 非宾格理论在解释许多曾经的疑难语言现象方面发挥了极其重要的作用。遗憾的是, 由于对非宾格动词的本质缺乏正确认识, 在研究中存在一些过度引申和随意发挥的现象。例如, 黄正德 (2007) 提出在汉语中不仅一元述词 (one-argument predicate) 可以分为非作格和非宾格两类, 二元述词和三元述词也同样可以分为非作格和非宾格两类;其中, 二元非宾格动词既能以携带“致事” (Causer) 题元角色的外论元 (external argument) 充当主语, 也能以带经验者或“历事” (Experiencer) 的中间论元充当主语。马志刚 (2011) 认为“死”之类的非宾格动词在与内论元组合起来后可给外论元指派特定的题元角色。熊仲儒 (2012) 声称这类非宾格动词用于领属句时表致使意义, 须选择外论元。应该指出, 诸如此类的分析和观点已背离了非宾格假说的基本精神, 结果不仅相关汉语事实得不到合理解释, 所倡导的分析也与最简句法理论的结构推导模式格格不入, 在理论与经验上都陷入了麻烦。 本文认为, 围绕汉语非宾格动词的研究, 正确的方式应该是从动词的词汇语义着手, 以论元结构 (argument structure) 为基础, 唯有如此才能真正抓住非宾格动词的本质, 从而为各种非宾格动词结构做出合理和统一的解释。下面我们首先参照非宾格假说概括出非宾格动词的本质特征, 然后分析所谓的“二元非宾格动词”面临哪些经验与理论问题以及这些动词的实质是什么, 最后探讨如何在一元非宾格动词的论元结构框架下进行汉语各种形式非宾格动词句的句法结构运算。 2. 非宾格动词的本质特征 传统语法研究中, 人们习惯将动词分为及物动词和不及物动词, 前者同时带有主语和宾语, 而后者只带有主语。现代句法研究颠覆了这一基本立场, 证明不及物动词本身并非同质的一类, 在有无深层逻辑主语或宾语方面存在重大内部差异。很明显, 在此基础上提出的“非宾格假说” (Perlmutter 1978;Burzio1986) 完全针对不及物动词, 根本不涉及及物动词。从论元结构的角度看, 如果不考虑句中可能出现的非核心论元 (或非直接论元) 成分, 不及物动词都只要求一个名词性成分做核心论元 (即直接论元) , 属于一元述词。非宾格假说的核心思想是非宾格动词的唯一论元是其深层基础结构中的直接宾语, 因此在句法上表现出了诸多与及物动词的直接宾语相同的特征;与之形成鲜明对照的是, 非作格动词的唯一名词短语 (NP) 直接论元在各个层级表达式中始终都是主语, 因此表现出与及物动词的主语一样的句法特征。按照论元结构来说, 非宾格动词有直接内论元 (direct internal argument) 而无外论元, 非作格动词有外论元而无直接内论元。 非宾格假说之所以在语言理论中占有举足轻重的地位, 是因为它触及了语法关系的本质以及句法-语义映射 (mapping) 的性质等根本问题。Levin&Rappaport Hovav (1995) 通过大量语言事实说明了非宾格动词与非作格动词的不同句法表现, 试图论证造成差异的根源在于动词的词汇语义性质和论元结构, 动词的非宾格性由语义决定, 但表现在句法上。Perlmutter (1978:162-163) 对英语不及物动词做了非作格和非宾格之分, 该区分是基于动词句法主语的语义角色。非作格动词表达主语所指对象的自主意愿 (volitional) 行为, 主语所带的语义题元角色为施事, 或者描述人体功能, 主语所带的语义角色为历事。相反, 非宾格动词则主要表达主语所指对象的非自主意愿性 (nonvolitional) 事件, 或表示这些对象的状态/处所变化, 主语的语义角色为客体或受事。 非宾格动词的另一个基本特征就反映在“非宾格”这一名称上, 即动词不具备赋“宾格” (accusative Case) 的能力, 或者说这类动词的深层宾语无法从动词那里获得“宾格”。“宾格”与“主格” (nominative Case) 是名词性成分在句子特定结构位置上获得的结构格 (structural Case) 。在英语中, 定式 (finite) 句的主语带主格, 而及物动词 (与介词) 的宾语带宾格。虽然非宾格动词原本带有深层逻辑宾语, 即直接内论元, 但由于缺乏给其深层宾语赋宾格的能力, 因此称为非宾格。Burzio (1986) 注意到动词赋宾格的能力与其题元标记 (θ-mark) 外论元 (即携带外论元) 的能力之间存在正相关性:如果一个动词不能给主语指派外题元角色, 它便不能给宾语指派结构宾格, 反之亦然。这就是所谓的“Burzio总则” (Burzio’s Generalization) 。据此, 非宾格动词的直接内论元所带的格绝对不会是宾格。问题是, 它带的什么格呢?由于非宾格动词只有内论元而缺乏外论元, 属于天生的深层无主语句;在其宾语位置上基础生成的内论元可以通过显性移位进入表层句法主语位置, 自然应带上主格, 如 (1b) 中的an old man若替换为代词, 必须使用主格形式he。  例 (1b) 涉及的移位称为论元移位, 在管辖与约束理论中被认为是受格驱动 (Case-driven) , 即为了解决NP论元的赋格而强制执行的操作。实际上, 表存现意义的非宾格动词还可用于由虚词there引导的存现结构中, there位于常规的主语位置上, 而将NP内论元保留在动词之后的常规宾语位置上。Radford (2009:250) 论证这时位于动词之后的NP内论元所获得的结构格依然是主格, 而不是宾格。不过, 赋格机制和技术手段已与管辖与约束理论时期的有所不同, 具体情况后文将有讨论。 非宾格动词不能给主语指派题元角色, 因此没有外论元。就其论元结构而言, 非宾格动词可以定义为有内论元而无外论元的一元动词。由于被动动词也只有内论元而无外论元, 而且也没有赋宾格的能力, 一些学者 (如Haegeman1994:36;Levin&Rappaport Hovav 1995:215;Kuno&Takami 2004:20) 直接将它们视为非宾格动词, 即所谓的派生非宾格动词。 3.“二元非宾格动词”分析的问题 汉语中的一元动词同样有非作格与非宾格之分, 这已成为众多人的共识。但汉语中是否存在带两个论元的原生二元非宾格动词呢?对于一些研究者来说, 回答是肯定的。代表性的观点有黄正德 (2007) 、马志刚 (2011) 和熊仲儒 (2012) 。“二元非宾格动词”分析面临哪些问题?所谓的二元非宾格动词实质又是什么?下面我们来试作解答。 黄正德 (2007) 肯定了非宾格假说的思想主张及其贡献, 并将它运用到汉语动词题元结构及其句法表现的分析之中。他首先在一元动词中区分了非作格与非宾格, 前者有“笑”“哭”“飞”“跳”“吵闹”等表示行为动作的不及物动词, 后者包括“来”“是”“有”“死”“出现”“发生”等存现动词以及不及物的“开”“关”“沉”“摇”“吓 (了一跳) ”“气死”等起始 (inchoative) 动词。同时, 他指出有两个论元的及物动词和致使动词是平行的二元非作格和非宾格动词, 分别由对应的一元非作格和非宾格动词衍生得来, 形成两个系列, 分别代表“动作”和“状态”两种不同的事件类型。非作格动词以施事外论元充当深层结构主语, 若在主语之下嵌入受事或客体等内论元作为宾语, 便形成二元非作格动词 (=及物动词) 。非宾格动词以受事内论元充当深层结构宾语, 若在宾语之上添加致事论元作为主语, 便形成及物的非宾格动词 (=致事动词) ;及物的“开”“关”“沉”“吓 (了一跳) ”等都属于二元致使非宾格动词 (同上:5-6) 。 (2) a.他吓了我一跳。 (比较:我吓了一跳。) b.中国队打败了韩国队。 (比较:韩国队打败了。) 黄正德进一步提出有时候加在非宾格动词受事宾语之上的论元不是致事而是经验者或“历事”;在题元层级 (thematic hierarchy) 的排列中, 致事的层级最高, 客体或受事的最低, 历事的层级介于它们之间, 因此属于“中间论元”。他认为, 例 (3) 之类的句子都属于带有历事中间论元和内论元的历事二元非宾格经验句式, 其中“王冕”“张三”“他家”在论元结构中担任经验者 (历事) 的角色, 在句法结构中处于标准的主语位置, 通过合并 (Merge) 进入主语位置, 换言之, 是在该位置上基础生成的 (base-generated) (同上:7-8) 。 (3) a.王冕七岁死了父亲。 b.张三又瞎了一只眼睛。c.他家来了许多要饭的。 沿着非作格与非宾格两条平行线, 黄正德从一元动词扩展到二元动词, 再到三元动词。在他看来, “抢偷类”的双宾语结构属于三元非作格结构, 而“给予类”双宾语结构则为三元非宾格结构。可见, 他试图对汉语动词做通盘处理。毫无疑问, 这样旨在掌控全局的宏观探索具有非常积极的意义, 但其中存在的问题也很多。这里我们暂且忽略所谓的三元非宾格动词, 集中考察所谓的二元非宾格动词。首先来看致使性动词。英语中的break、open、sink等动词既有及物性用法, 又有不及物性用法;用作及物动词时, 表致使意义 (韩景泉2016a) 。 (4) a.The boy broke the cup./The cup broke. b.John opened the door./The door opened. c.The enemy sank the boat./The boat sank. 须指出, 在有关非宾格动词研究的权威著作中, 如Perlmutter (1978) 、Levin&Rappaport Hovav (1995) , 被归入非宾格动词之列的是这类动词的不及物形式, 而其表致使义的及物形式并不在其中。一些研究者, 如Burzio (1986) 、Keyser&Roeper (1984) 、Haegeman (1994) , 将非宾格动词称为“作格动词” (ergative verb) , 但其中也不包括及物性的致使动词, 而只包括对应的不及物形式。Haegeman (1994:335-337) 同时使用了unaccusative和ergative两个名称, 前者用以指被动动词、提升动词和运动及状态 (变化) 动词, 后者专指break和sink一类动词的不及物形式。Radford (2009) 将come、go之类的不及物变化动词称为unaccusative (非宾格) , 而将允许及物性与不及物性两用的break、close等称为ergative (作格) 。他试图说明这些动词在及物句的宾语与不及物句的主语上均基础生成于相同的结构位置, 携带相同的题元角色。如例 (4) 中的the cup/the door/the boat, 无论出现在主语位置还是宾语位置, 始终都是动词的内论元, 所带语义角色均为客体。虽然名称只是一个标签, 但命名往往又有其特别的用意。使用“作格”这一术语不仅难以达意, 而且容易引起不必要的混乱和误会。比较而言, “非宾格”更能反映所指动词的本质特征, 因而更适合用作该类动词的名称。为什么致使动词不应归为非宾格动词一类?原因在于:致使动词带有外论元, 属于典型的及物动词;既然具有及物性, 动词必然要给其内论元赋结构宾格, 这样的动词只能是宾格动词, 而不是非宾格动词。 接下来让我们来看所谓的“历事二元非宾格动词”。如果这类动词除了带客体论元之外还带有一个历事论元, 而且都以NP形式出现, 两者应该都是直接论元。然而, 这将面临一系列的理论问题。首先, 从论元结构角度看, 非宾格动词有直接内论元, 但数量不会在一个以上。以英语的roll为例, 做不及物动词使用时为非宾格动词, 要求一个直接内论元 (the ball) , 一个间接内论元 (down the hill) , 但不允许两个直接论元, 与及物动词不同。  其次, Perlmutter (1978) 曾明确指出, 施事或历事是非作格动词的主语 (即外论元) 所带的语义角色, 客体才是非宾格动词的主语 (即内论元) 所带的语义角色。这意味着带历事外论元的动词具有赋宾格的能力, 因此不属于非宾格动词。再次, 根据生成语法最简方案的语段理论 (Phase Theory) , 语段包括标句短语CP和及物性v P;及物性v P携带施事或历事外论元 (Radford 2009:379) 。不及物性v P因为缺乏外论元而不构成语段, 因此非宾格动词与被动动词结构不属于语段单位。受语段中心语及物性轻动词v成分统制 (C-command) 的内论元须取值宾格, 而受非语段中心语不及物性轻动词v成分统制的内论元能够与时态 (Tense, T) 中心语形成一致关系, 取值主格。 黄正德 (2007:6) 采用词义分解理论将动词分解为[轻动词+动词词根], 他所说的轻动词偏重语义, 具有比较具体而实在的语义内容, 本质上属于原动词 (proto-verb) 。这与Chomsky (1995, 2001) 和Radford (2009) 在最简方案中所使用的轻动词v差别极大, 后者缺乏语义实质, 为功能语类, 须选择实义动词短语VP做补足语, 属于纯粹的句法构件。我们不清楚黄正德的“历事”论元在基于句法轻动词v的结构分析中所具体占据的结构位置。他把历事论元称为“中间论元”, 认为其直接合并在标准的句法主语位置上并获得主格。如果是这样, 历事论元必然是VP之外基础生成的, 相当于外论元, 但这又与非宾格动词缺乏外论元的属性及界定相矛盾。假如历事论元取值主格, 客体内论元则无法完成格取值, 因为非宾格动词本质上不具备赋宾格的能力, 从而决定了其深层逻辑宾语 (即内论元) 得不到宾格。对于只有一个客体内论元的结构, 如例 (6a) , 其中的内论元“一起车祸”可以移入主语位置并获得主格, 但如何解释 (6b) 之类句子动词后内论元“一起车祸”的格应该是最关键、也是最棘手的难题。  黄正德 (2007:17) 假设所有类别的汉语动词都携带一个“固有格” (inherent Case) , 因为“发生”能指派固有格, “车祸”无需移位到主语位置便可在原位获取格位。他所谓的固有格其实就是Belletti (1988) 所指的“部分格” (partitive Case) , 在语义上表达部分和无定指的意义。马志刚 (2008:493) 认为, 在领主句“王冕来了三个客户”中, “三个客户”“可以获得固有的部分格赋值, 但合并在Spec-VP位置上的‘王冕’不能被具有非宾格属性的轻动词指派格位, 因而处于活跃状态, 能够成为T的目标, ……T的EPP触发获得主格赋值的‘王冕’移位到Spec-TP位置, 成为句子主语”。在分析“猎人死了一只狗”时, 马志刚 (2011:5) 同样认为“猎人”和“一只狗”“可分别在TP和VP投射内被指派主格和部分格”。 准确地说, Belletti所讨论的部分格并不是一种格, 而是表达数量的量化词语, 而且基于部分格的解释面临着一系列严峻挑战, 在理论和经验上都难以成立 (见潘海华、韩景泉2005, 2008) 。从结构上说, 能够进入句法主语位置的NP必然须获得主格, 而且非宾格动词的内论元肯定不可能获得宾格, 否则, 非宾格动词也就不复存在了。 马志刚 (2013) 主张历事论元合并在动词的Spec-VP位置, 须同时拷贝移位到Spec-CP与Spec-TP两个结构位置上, 因而是一个“话题属性和主语属性兼具的句法成分”。须指出, 在句法轻动词v的结构分析框架下, 凡是外论元 (包括带具体语义角色的实义成分与不带语义角色的虚义成分there/it) 都基础生成于轻动词投射的标志语Spec-v P位置, 根本不存在所谓Spec-VP位置上合并的外论元。此外, 为什么这里被拷贝到主语位置上的成分必须同时拷贝到话题位置上?这样的问题作者没有解释, 也没有进行论证。其实, 通常情况下移位进入Spec-TP位置的成分并不需要再移入Spec-CP位置。 熊仲儒 (2012) 称非宾格动词为“非受格动词”, 在论及“他死了大嫂”之类的非宾格动词结构时, 主张引入“致使”的语义概念进行分析, “致使范畴的phi-特征集完整, 这意味着它能够为动词选择完整的论元结构, 即可以选择外论元。既然它是选择论元的轻动词, 那它就会阻止别的成分移到它的指示语位置” (同上:365) 。 从上文的讨论我们知道致使动词结构属于标准或典型的及物性结构, 如果能够带外论元, 则意味着客体内论元可获得宾格, 而带宾格形式的宾语结构就不再是非宾格结构了。熊仲儒 (同上:364) 的确认为这类结构的内论元NP所获得的格为宾格, 由phi-特征集完整的致使轻动词Cause赋值, 而最直接的句法证据就是可以用“把”对内论元NP进行提升移位, 构成如例 (7) 的对应的“把”字句。 (7) a.没想到, 把个大嫂死了。 b.他把个腿断了。 c.他把眼睛瞎了。 依照熊仲儒的上述分析, 既然有了宾格, 就不再需要依赖部分格, 而且外论元与宾格在同一个动词结构中并存也符合Burzio总则以及最简方案结构运算的基本精神, 在理论上似乎已经做到了无懈可击。然而, 该分析在经验上根本得不到有力支持。首先, 真正的致使关系涉及动词高度的及物性和宾语极强的受动性, 如He broke the glass相当于He caused the glass to break/made the glass break, 但“他死了大嫂”之类的句子显然不存在所谓的“致使”意义, 绝对没有“他致使/导致了大嫂死亡”的意思。其次, 典型的致使句确实有对应的“把”字句 (8b) , 此外, 还允许受动的客体NP宾语被动化 (8c) 与话题化 (8d) 。 (8) a.他打开了门。b.他把门打开了。 c.门被他打开了。d.门他打开了。 以上这些句式体现了货真价实的致使关系, 表达合法, 也特别自然, 但根据笔者的个人语感以及调查结果, 例 (7) 之类的语句接受度极差, 给人以非常别扭的感觉, 而且不允许客体NP“大嫂”的被动化或话题化, 例如: (9) a.他死了大嫂。b.?他把大嫂死了。 c.*大嫂被他死了。d.*大嫂他死了。 熊仲儒 (2012:362) 把非宾格动词句“他死了大嫂”以及动补句“张三晒红了脸儿”和“张三晒得脸儿通红”归为三种形式的“领属性致使句”, 试图对它们进行统一处理。实际上, 他所主张的类比分析缺乏必要的基础, 因为动词“死”与“晒 (红) ”表达的语义关系和词汇性质并不相同。限于篇幅, 我们将对此另文讨论。 4. 非宾格动词结构的一元化分析 前一节的讨论已说明, 有时致使性及物动词被误当成了非宾格动词, 有时不及物的非宾格动词被误当成了及物动词, 由此引发了重重混乱与矛盾。归根结底, 造成这一局面的根本原因在于对非宾格动词的本质缺乏正确认识, 没有坚持非宾格动词的界定标准, 即没有严格把非宾格动词限于只有内论元而无外论元, 且不具备赋宾格能力的一元动词之中。 在具体分析中, 致使性及物动词处理起来相对简单容易, 只需将它们从非宾格动词中剔除即可。真正的难点在于如何使所谓带历事论元的“二元非宾格经验句式”得到合理解释。如果在客体内论元之外再确立一个历事论元, 无论它是VP之内基础生成的内论元, 还是VP之外生成的外论元, 除了上节中提及的种种问题外, 该分析还面临如下两个严重的经验问题。第一, 不能解释为什么客体内论元可以通过显性移位进入动词之前的句法主语位置, 因为如果主语位置已经被历事论元占据, 哪怕它后来又移走了, 理论上也应该不允许客体论元再移入该结构位置, 但事实上移位却是合法的, 说明句法主语位置是一个不曾被其他成分 (包括语迹) 占领的空位。 (10) a.王冕死了父亲。→王冕父亲死了。 b.李四又瞎了一只眼睛。→李四一只眼睛又瞎了。 第二, 不能解释汉、英语的相关跨语言差异。英语不允许所谓的历事二元非宾格经验句式, 在相应的英语句子中所谓的历事论元一般只能做间接论元, 由介词引出。如例 (11) (摘自黄正德2007:16) : (11) a.*John died a father last year. (cf.John’s father died on him last year.) b.*They happened an accident today. (cf.An accident happened to them today.) c.*The guard escaped 3 prisoners. (cf.3 prisoners escaped on the guard.) 正如黄正德 (同上) 所指出的, “如何有效且简洁地推导汉英语法这两项区别, 应该是题元理论研究的重要课题”。他把这种跨语言差异归结为两种语言动词赋格能力的不同。具体地说, 汉语所有动词都能指派固有格, 其中非宾格动词可以指派部分格, 而英语的非宾格动词无任何赋格能力;正是动词的不同赋格能力导致了汉、英语法在论元结构方面的差别。本文认为, 依靠动词的赋格能力来解释其论元结构完全是本末倒置, 论元结构体现动词表达完整词汇语义概念结构的最基本要求, 是一种更本质的跨语言共性特征;鉴于部分格假说自身的种种缺陷, 基于部分格的分析无法成立。更为严重的是, 在该分析下所认识的汉语事实不仅与人们所熟知的论元结构、非宾格假说等理论概念和思想不相容, 而且也无法纳入当前流行的最简方案语段理论的结构推导模式, 从而使得汉语似乎成了一种另类。如果我们的研究旨在提取语言之间的共性, 那么动词论元结构上的共性应该首先得以坚持和体现。 回到论元结构上, 非宾格动词无外论元, 而且直接NP内论元只有一个。这意味着在如下的汉语非宾格动词句中有一个NP不能视为动词的论元成分。  凭语感, 毫无疑问只有动词后的NP才是动词的真正论元, 由动词语义选择, 与动词有直接的语义关系, 而动词之前的所谓历事论元其实与动词并无直接的语义关系, 换言之, 相对动词来说, 该NP属于非论元成分。句子的语义解读可以为此提供证据。例 (12a) 意指死的是“一匹马”而不是“张三”, 例 (12b) 意指掉的是“两颗门牙”而不是“王奶奶”, 例 (12c) 表示真正瞎的是“一只眼睛”而不是“老李”。那么, 为什么研究者们会把一个非论元成分当成非宾格动词的论元呢?根本原因在于对动词的题元角色指派机制的错误认识, 误以为即使没有直接的语义选择关系, 仍然可以接受题元角色的指派而成为论元。例如, 马志刚 (2011:4) 认为在“猎人死了一只狗”中非宾格动词“死”和内论元“一只狗”的语义组合能够给外论元“猎人”指派特定的题元角色, “在通过外合并形成完整论元结构时, ‘死’+‘一只狗’可以合并一个外论元以承载蒙事”。熊仲儒 (2012:359) 认为例 (10) 中的“王冕”是致使范畴为动词选择的论元, “动词的论元由扩展它的功能范畴选择, 论元跟动词的关系可以很松散”。这些分析均声明其主张是基于Marantz (1984) 等人有关题元角色指派的论述。但遗憾的是, 他们都误会了Marantz等人的本意。Marantz (1984:23ff) 、Chomsky (1986:59-60) 、Radford (1997:327) 都曾提出大致相同的观点, 即:虽然动词直接给内论元 (即补足语) 指派题元角色, 但给外论元指派题元角色的并不只是动词, 而是“动词+补足语”这一动词性组合体, 因为同样的动词带上不同的内论元可能会指派完全不同的外题元角色。应该说, 这一观点非常正确。Radford (同上) 曾以下面的句子为例进行过说明: (13) a.John broke the window. b.John broke his arm. 就因为内论元的不同, 同为外论元的John在 (13a) 中获得的题元角色为施事, 但正常情况下在 (13b) 中获得的题元角色应为历事。其实, 两个句子中的外论元John与动词之间都存在非常明显的语义选择关系。John作为施事, 旨在表示他在“打破窗户”中的自主意愿行为, 同时John也应该是致事, 因为break表达了一种明显的致使关系, 换言之, 这时的John是一个兼具施事与致事的外论元。如果打破窗户只是他的无意行为, John就是单纯的致事而不是施事。正常情况下, “折断胳膊”应该是John的非意愿行为, 因此按照最自然的语义解读, John作为非意愿行为的经历者应该是历事。虽然John不是故意为之, 但他也可以理解为无意折断胳膊的致事。当然, 也不排除John故意折断自己胳膊的极端情况, 比如说为了骗取保险金、逃避兵役等, 这时John就是集施事与致事于一身的外论元。此种种情况都表明, 外论元与动词之间不可能没有语义选择关系。 熊仲儒 (2012:359) 指出, 生成语法的“主流看法是外部论元由扩展动词的轻动词引进的”, 并由此得出论元不必与动词发生语义关联的结论。该结论显然是错误的。动词的论元结构说明动词为了表达最小的完整词汇概念结构意义所必要的论元数量和类型。论元与动词的直接语义联系是必然的, 也是必须的。拿汉语的“笑”和英语的laugh来说, 它们都要求一个参与项, 而且必须是有生命的, 能够实施自主意愿行为的个体, 即施事论元。论元在句法结构层面上的实现可以有不同的理论解释。在动词壳的分解投射框架下, 外论元由功能轻动词v负责引出, 合并在Spec-v P位置。表面上看, 外论元似乎与实动词V没有任何关系, 因为两者根本不在同一个投射之中。其实, 这是一种错觉。试想, 如果实动词V在语义关系中不能起决定作用, 外论元还有立足之本吗?实际上, 轻动词v只是实动词V的外壳, v-V本来就是一个不可分割的连体, 因此由v所允准的外论元与V之间必然存在某种内在联系。 以上分析表明, 非宾格动词句中句首的所谓历事论元不宜视为动词的论元。那它究竟是什么句法成分呢?又是如何在结构中获得允准的呢?潘海华、韩景泉 (2005:9, 2008:517) 与韩景泉 (2016b) 主张将这类句首非论元NP分析为话题 (Topic) , 在Spec-TopicP位置基础生成, 属于悬垂话题 (dangling topic) ;该类话题在述题 (Comment) 中没有句法空位, 不依靠句法手段允准, 而是依靠述题中的语义变量 (variable) 允准。熊仲儒 (2012:360) 反对基础生成话题说, 其理由是“基础生成的话题不能关系化, 而领属性致使句中的主语可以关系化”。他以 (14) 为例, 试图论证 (14a) 中的NP“鱼”是基础生成的话题, 因为它不允许关系化, 而 (14b) 中的NP“王冕”不是基础生成的话题, 因为它允许关系化。 (14) a.鱼, 我喜欢吃鲜鱼。→*我喜欢吃鲜鱼的鱼。 b.王冕死了父亲。→死了父亲的王冕。 事实上, 熊仲儒的质疑并不成立, 因为他用作检测手段的句子本身就有问题, 结果自然不可靠。众所周知, 关系化的目的是为了限定制约被修饰的先行成分, 使其所指或范围更加具体、更加明确, 是一种聚焦化的操作手法。因此, 我们可以用意义宽泛和笼统的上义词修饰意义狭窄和具体的下义词, 如可说“水果中的香蕉”, 但不能反向操作, 不可说“*香蕉中的水果”。例 (14a) 就是反向操作的例子, 无论放到什么结构里, “*鲜鱼的鱼”都不合法, 这与“鱼, 我喜欢吃鲜鱼”中的“鱼”是不是基础生成的话题毫无关系。 只要坚持非宾格动词为一元动词且只携带一个内论元的立场, 我们就可以在最简方案的语段理论框架下为以下各种形式的非宾格句进行句法结构运算。 (15) a.来了两个客人。b.两个客人来了。 c.张三来了两个客人。d.张三两个客人来了。 非宾格动词“来”与客体内论元“两个客人”合并构成VP“来了两个客人”, 该VP充当不及物性轻动词v的补足语, 构成v P。由于不及物性v不能题元标记外论元 (即无外论元) , 故不具备给内论元NP赋格的能力, 这正体现了非宾格动词结构的本质特征。无外论元的v P不构成语段单位, 在与定式时态中心语T合并后, T充当探针 (probe) 在整个v P范围内搜寻带有匹配语法特征的活性目标 (goal) 。客体内论元“两个客人”因为格未获赋值而处于活跃状态, 可与T形成一致关系并从T处取值主格。在有显性形态标记的语言中, 能清楚地显示与定式T一致的NP获得主格。因为汉语句子T的EPP特征呈弱性表现, 不一定要求必须有显性句法成分移入Spec-TP (即句法主语) 位置。如果将内论元“两个客人”作为句子的自然信息焦点 (information focus) 或呈现焦点 (presentational focus) 保留在句末原位不动, 即得到 (15a) 。值得注意的是, 基于语段理论的格取值机制要求赋格项须成分统制授格项, 不再把格取值与显性的论元移位捆绑在一起, 这与基于GB理论时期的机制完全不同。如果NP内论元“两个客人”显性移入Spec-TP, 即得到 (15b) ;在该句中已前移的内论元不再作为句子的呈现焦点。在 (15a) 的Spec-TopicP位置直接合并一个话题, 得到 (15c) , 而在 (15b) 的Spec-TopicP位置直接合并一个话题, 则得到 (15d) 。 将句首所谓的历事论元处理成动词的非论元成分和基础生成的话题可恢复汉语非宾格动词的真实面目, 使它们回归非宾格动词之列, 因此可以跟其他语言中的同类动词纳入相同的理论框架之下进行结构运算和解释。这不仅有利于有效说明汉语内部的一些异常现象, 而且也便于合理解释汉、英语之间相关现象的跨语言差别。例如, 由于话题在层次结构位置上仅低于语气 (Force) , 属于次最高位置, 当客体内论元左向移位时必然不可能超越话题位置, 因此“*一只狗, 他死了”不合法。汉语属于“话题突出” (topic-prominent) 语言, 既允许通过句法移位产生的话题, 也允许不经过移位的基础生成的话题, 如可以说“水果, 我喜欢香蕉”;英语属于“主语突出” (subject-prominent) 语言, 主语是句子中必有成分, 有时需借助虚词there/it做纯形式主语, 但不允许基础生成的话题结构, 如不可说:*Fruits, I like bananas。须特别指出的是, 将汉、英语的这方面差别归结为两种语言在话题或主语突出上的不同是基于语言类型学研究公认的观点 (如Li&Thompson [10]6) , 而且证据显性直观。仅就可信度而言, 该解释应该优越于基于部分格的相关解释。 5. 结语 非宾格假说下的非宾格动词只有一个直接内论元, 而无外论元且不具备赋格能力。生成语法从管辖与约束理论发展到当前的最简方案已经发生了空前的巨大变化, 然而一直以来非宾格假说的基本思想和精神不仅没有被削弱, 反而不断得到巩固和加强, 这在以语段为基础的句法结构推导机制中显得尤为突出。 本文的分析表明, 突破一元动词的界定标准, 在汉语中假设二元甚至三元非宾格动词缺乏理论与事实根据。专门引入部分格的赋格能力最终使汉语非宾格动词变得更加面目全非。只有回归到一元动词的论元结构框架下才能还原汉语非宾格动词的本来面貌。汉语非宾格动词同样遵守非宾格假说, 并可在最简方案语段理论的结构推导机制下顺利完成各种形式的非宾格句的句法结构运算。 参考文献 Belletti, A.1988.The case of unaccusatives[J].Linguistic Inquiry 19:1-34. Burzio, L.1986.Italian Syntax:A Government-binding Approach[M].Dordrecht:Reidel. Chomsky, N.1986.Knowledge of Language:Its Nature, Origin and Use[M].New York:Praeger. Chomsky, N.1995.The Minimalist Program[M].Cambridge, MA.:The MIT Press. Chomsky, N.2001.Derivation by phase[A].In M.Kenstowicz (ed.) .Ken Hale:A Life in Language[C].Cambridge, MA.:The MIT Press.1-52. Haegeman, L.1994.Introduction to Government and Binding Theory (2nd edition) [M].Oxford:Blackwell. Keyser, S.&T.Roeper.1984.On the middle and ergative construction in English[J].Linguistic Inquiry 15:381-416. Kuno, S.&K.Takami.2004.Functional Constraints in Grammar:On the UnergativeUnaccusative Distinction[M].Amsterdam:John Benjamins. Levin, B.&M.Rappaport Hovav.1995.Unaccusativity:At the Syntax-Lexical Semantics Interface[M].Cambridge, MA.:The MIT Press. Li, C.&S.Thompson.1976.Subject and topic:A new typology of language[A].In C.Li (ed.) .Subject and Topic[C].New York:Academic Press.457-489. Marantz, A.1984.On the Nature of Grammatical Relations[M].Cambridge, MA.:The MIT Press. Perlmutter, D.1978.Impersonal passives and the Unaccusative Hypothesis[J].BLS 4:157-189. Radford, A.1997.Syntactic Theory and the Structure of English:A Minimalist Approach[M].Cambridge:CUP. Radford, A.2009.Analysing English Sentences:A Minimalist Approach[M].Cambridge:CUP. 韩景泉, 2016a, 英语致使性动词的非宾格化[J], 《外语教学与研究》 (2) :163-175。 韩景泉, 2016b, 汉语显性非宾格动词句的最简分析[J], 《外国语》 (6) :12-22。 黄正德, 2007, 汉语动词的题元结构与其句法表现[J], 《语言科学》 (4) :3-21。 马志刚, 2008, 局域非对称成分统制结构、题元角色和领主属宾句的跨语言差异[J], 《语言科学》 (5) :492-501。 马志刚, 2011, 移位性特征、句法操作限制与句首名词的话题和/或主语属性--以汉语领主属宾句和及物句为例[J], 《外国语》 (5) :2-11。 马志刚, 2013, 局域非对称成分统制、移位性特征和汉语保留宾语结构的再分析--就句末焦点说兼与潘海华、韩景泉 (2008) 商榷[J], 《北京第二外国语学院学报》 (2) :1-9。 潘海华、韩景泉, 2005, 显性非宾格动词结构的句法研究[J], 《语言研究》 (3) :1-13。 潘海华、韩景泉, 2008, 汉语保留宾语结构的句法生成机制[J], 《中国语文》 (6) :511-522。 熊仲儒, 2012, 领属性致使句的句法分析[J], 《安徽师范大学学报 (人文社会科学版) 》 (3) :359-366。 (责任编辑:admin) |

- 上一篇:汉语动结式歧义句新探

- 下一篇:英汉名词修饰语语序类型研究