现代汉语“X+化”派生词的认知语言学阐释

http://www.newdu.com 2025/11/04 06:11:59 《湖南师范大学社会科学 罗健京 参加讨论

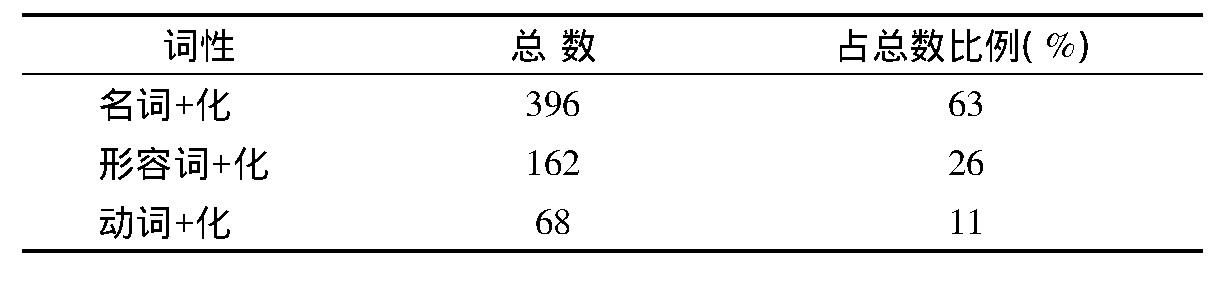

摘 要:在原型范畴理论的视域下, 以626条现代汉语“X+化”派生词为研究对象, 对其形式结构及成因进行认知分析, 发现, 基于“量”的语义特征, “性质形容词”最容易进入“X+化”结构, “名词”在表示抽象内涵义时可进入该结构, “动词”在表示延续性动作时可少量进入该结构。典型成员“形容词+化”在词频上并不占优势, 实际上“名词+化”所占比例最大, 这与典型成员通常表征为词频高的特点是相矛盾的。由于词频统计的客观局限性以及词类本身使用频度的影响, 语义内省才是确定原型之关键。 关键词:现代汉语“X+化”派生词;原型范畴;连续统;量 作者简介:罗健京, 湖南师范大学外国语学院博士研究生。 基金: 湖南省研究生科研创新项目“原型范畴理论视域下的现代汉语‘X+化’派生词研究” (CX2015B157)。 一、引言 根据《现代汉语词典》, “化”作为“后缀, 加在形容词或名词后构成动词, 表示转变为某种性质或状态”, 这是“X+化”中“化”字的初始意义[1]。王力认为, “化”作为新兴动词词尾是在“五四”运动后出现的, 该词基本上对译英语动词词尾“-ize”[2]。 以往研究主要集中在“X+化”派生词的形式结构、句法功能和语义特征这三个方面。其中颇具代表性的文献有:云汉、峻峡从形式结构角度提出, “X”多是形容词和名词, “X+化”大部分是动词, 也可以是形容词[3]。秦华镇认为“X+化”结构的形成有三个条件:a.“X”自身的概念要求;b.语用频率上的要求;c.类推作用的影响[4]。郭潮从句法功能的角度认为, 虚词素“化”是动词词尾, “化”与其他实词素构成的词具有动词性。但是, 这种带“化”尾的动词因其构造特殊, 又具有不同于一般动词的语法功能[5]。周刚根据“X+化”的语义特征将动词分为V1、V2、V3三类, 认为V1的语义特征是[-变化, -致使], 意思是人和事物“转变成某种性质和状态”或“向某种性质和状态发展变化”;V2的语义特征是[-变化, +致使], 意思是“致使人和事物具有某种性质状态或某种样式”;V3的语义特征是[+变化, +致使], 可以兼有V1和V2的两种意思[6]。 从已有研究看, 该领域的前沿研究还不够, 还未有研究专门立足于原型范畴理论的视域来分析什么样的“X”最容易进入“X+化”这一结构, 是典型成员;什么样的“X”较难进入该结构, 是非典型成员, 并进而分析其成因。鉴于以上原因, 本研究以原型范畴理论为理论基础, 提出以下研究问题:现代汉语“X+化”派生词这一范畴的典型成员和非典型成员是什么?它们是如何形成从典型成员到边缘成员的连续统?连续统的成因是什么? 二、连续统与原型范畴 屈承熹在其专著《汉语认知功能语法》中认为, “连续统”或“连绵性”是指相互类似的个体, 既不相同又不完全相异的无法进一步分成明显类别的个体之间所存在的具有连续渐变的关系。他以家庭成员长相类似为例, 认为家庭成员间的相似关系就是“连绵性”的集中体现[7]。实际上, 屈承熹所举的例子就是早年哲学家Wittgenstein提出的“Family Resemblance” (家族相似性) 。“家族相似性”认为, 范畴成员并不具有该范畴所有的属性, 即不建立在一组充分必要条件的基础之上, 成员之间所呈现的是“AB, BE, CD, DF”的关系[8]。认知心理学家Rosch及其同事在维氏“家族相似性”原理的基础上, 提出了“原型范畴”这一概念, 创立了原型范畴理论[9]。“原型范畴”是指具有“家族相似性”的范畴, 是含有原型和非原型的范畴[10][11][12][13][14]。 可见, 连续统就是家族相似性, 是原型与非原型、非原型与非原型之间所存在的连续量变的关系。它既可以是范畴内部成员之间的关系, 也可以是范畴与范畴之间的边界模糊。现代汉语“X+化”派生词的连续统关系就是指范畴内部成员之间的量变关系。对于“量”, 黄国营、石毓智等人认为量有量点和量幅之分[15]。其中, 量点指的是固化量, 它的阀域是有界的;量幅指的是弥散量, 它的阀域是无界的。通常具有量点特征的词不能受程度词修饰, 而具有量幅特征的词则可以[17]。本研究用“量点”和“量幅”的观点来分析连续统关系中的“量”。 三、现代汉语“X+化”派生词的连续统的关系 “X+化”派生词的意思是“使转变为具有‘X’的性质和状态”, 因此, 这样的转变就暗含了一个过程, 一个逐步向‘X’所具有的性质和状态靠近的过程。从认知的角度分析, 词根‘X’就应该具有所谓的“量”的特征, 其转变就应该有个“量变”的过程。在所搜集的626条“X+化”派生词中, 根据词的分布、句法功能和语义特征, 笔者发现“X+化”中的“X”主要有形容词、名词和动词三大词类。“X”为形容词时, 最符合性质或状态“量”的特征, 容易进入这一结构。“X”为名词时, 实指性较强, 但暗含有属性和性质“量”的特征, 所以进入这一结构的能力仅次于形容词。“X”为动词时, 它所表示的“量”已不是属性和性质的“量”, 所以较难进入“X+化”结构。因此, 根据“量”的特征, 我们可用等级序列来表示三大词类进入“X+化”结构所形成的连续统[16,17]: 形容词+化>名词+化>动词+化 “形容词+化”属于“X+化”这一范畴的典型成员, “名词+化”属于该范畴的次典型成员, 而“动词+化”属于该范畴的边缘成员。下面联系这三类词的认知语义特征进行进一步分析: 1. 典型成员———“形容词+化” 形容词的本质特征是其程度性 (量的特征) , 它是表示性质或状态的词, 所以“X+化”中的“X”的典型成员应是形容词。根据语义特征, 形容词又可分为性质形容词和状态形容词。黄国营、石毓智等人认为形容词在量上有量点和量幅之分[15]。张国宪认为典型的性质形容词属于全量幅词, 如“美”“丑”“绿”等;典型的状态形容词属于量点词, 如“雪白”“绿油油”“亮晶晶”等[18]。 (1) “性质形容词+化” 性质形容词表示性质或属性。如果用量的特征来表示, 性质表达可描述为事物属性的两个相对的量级间的比较, 具有相对性语义特征。例如, “美化”中的“美”相对于“丑”、“高级化”中的“高级”相对于“低级”、“简单化”中的“简单”相对于“复杂”等。因此, 性质“量”的特征具有极强的离散性, 也就是具有“量幅”的特征, 这与Langacker所提出的“无界”观点本质上是一致的[19]。 “美”和“丑”就属于性质形容词, 这两个相对的量度形容词都有自己的标准属性值, 但这两个标准属性值都各表现为一个量幅区间, 也就是都存在一个内部模糊的、程度渐变的、有弹性空间的连续统, 并且这两个区间也由于“美”和“丑”的相对语义性而成为一个渐变的连续统整体。两个相对的量幅区间通过中间的临界点隔开, 而这一临界点就是两个相对量幅区间的交汇点, 通常以事物的客观量值为标准, 但有时是说话人的主观认定, 越过临界点便进入相对的另一个量幅区间。因此, “美”和“丑”就存在两种不同的意义表达, 一种是本量幅区间内不同量级的比较, 另一种是相对量幅区间之间的量级比较。但无论是同一量幅区间内两个量级的比较还是相对量幅区间之间两个量级的比较, 道理都一样, 都是“美”和“丑”的相对比较[20]。“美”和“丑”的量幅区间如图1所示。 在形容词中, 性质形容词较容易进入“X+化”结构, 因为性质形容词的属性“量”最典型。典型的性质形容词是全量幅词, 指称功能弱, 在句法形式上通常表征为能被不同等级的程度副词 (例如, “有点”“很”“非常”“特别”“太”等) 修饰, 来表示属性“量”所呈现的等级序列特征, 这正好与“X+化”结构所要求的“向‘X’所具有的性质和状态转变”的语义特征相符, 因此较容易进入“X+化”结构。例如, 我们可以说“美化”和“丑化”, “美化”中的“美”与“丑化”中的“丑”都属于性质形容词, 它们所表示的“量”是弥散、无界的, 表示性质程度逐渐加深的过程, 形成一个渐变的、弥散的连续统。 (2) “状态形容词+化” 状态形容词表示状态, 具有明显的描写性, 可以包括形容词的一切生动形式。如果用量的特征来表示, 状态表达可描述为事物属性的两个相对量点间的比较, 具有绝对性语义特征。例如, “通红”“白热”“炽热”“绿油油”“水汪汪”等。因此, 状态“量”的特征具有极弱的离散性, 也就是具有“量点”的特征, 这与Langacker所提出的“有界”观点本质上是一致的[19]。 “绿油油”是典型的状态形容词, 典型的状态形容词是量点词, 它的标准属性值在状态连续统中是较为确定的。与“绿化”不同, “绿油油”只有一种程度表达, 就是“绿”这一量幅区间的量点表达, 这一量点也就是它的标准属性值[17]。这一量点的取值也以事物的客观量值为标准, 建立在人类共同认知基础之上, 也有说话人主观认定的差异。“绿油油”的量点表达建立在“绿”的量幅表达基础之上, 用图2表示。  图1“美”和“丑”的量幅区间  图2“绿”的量幅区间和“绿油油”的量点 在形容词中, 状态形容词较难进入“X+化”结构, 因为状态形容词的属性“量”最具体, 指称能力强。状态形容词本身就带有绝对的程度性, 因而不受程度副词的修饰, 所以不符合“X+化”结构所要求的向“X”具有的属性转化的语义特征。例如, 可以说“绿化”, 但“绿油油化”就很难成立, 因为“绿油油”表示的不是事物的属性, 而是对于事物状态的具体描写, 属于状态形容词。它所表示的“量”是相对固化、有界的, 具有绝对性语义, 所以较难进入“X+化”结构。当然, 也还是有少量的“状态形容词+化”, 如“白热化”和“炽热化”等。 从上述对典型成员“形容词+化”的分析可知, 形容词有性质和状态两种表达, 对应于相对程度性和绝对程度性这两种语义特征。当形容词用于性质表达时, 它的相对程度性表征为量幅区间;而当形容词用于状态表达时, 它的绝对程度性则表征为量点。因此, 要表达“X+化”结构所要求的向“X”具有的属性转化的语义特征, 性质形容词更为典型, 状态形容词次之。用等级序列可表示为: 性质形容词+化>状态形容词+化 2. 次典型成员———“名词+化” 名词是任何实在的人或事物的名称。既然是对实在的人或事物的概念化, 就都应该具有一定的性状, 所以从理论上讲, 任何名词都具有潜在的性状意义。由于名词的指称义较强, 所以性质和状态的“量”的特征相比形容词, 有些虚化。因此, “名词+化”属于“X+化”这一范畴的次典型成员。名词按照意义的不同可以分为具体名词和抽象名词, 并且在量上也有量幅和量点之分。一般来说, 典型的具体名词是量点词, 典型的抽象名词是量幅词。 (1) “抽象名词+化” 抽象名词指抽象概念, 而不能指称具体的实体。比如道理、思想、概念等词都是典型的抽象名词[21]。这类词所表达的概念本身具有一定的模糊性, 也就是无法感觉或知觉其单位概念的大小、体积等量的概念。 在名词中, 抽象名词更容易进入“X+化”结构。抽象名词的“量幅”特征较典型, 指称模糊, 可以被不同等级的程度副词修饰, 所以能体现一定的性状意义, 进入“X+化”结构构成化尾词。因此, 像“民主”“自由”“科学”等这类抽象名词就很容易进入“X+化”结构。 (2) “具体名词+化” 具体名词是人可以看得见、摸得到的实体而不是属性, 例如“人”这个词就是具体名词。同样, 从外衣、上衣、内衣、背心等具体事物概括出来的“衣服”, 也是具体名词。 具体名词存在两种意指:一种指具体的人或事物, 指称能力强, 含有的“量”较具体, 也就是更具有“量点”的特征, 所以可以受数量短语来修饰。如“背心”, 可以说“一件背心”;“淑女”, 可以说“两位淑女”。当然, 这里的“量”显然不符合我们所研究的名词的属性“量”, 所以当“背心”指称具体衣物时, 不能进入“X+化”结构;同样, 当“淑女”指称具体女性时, 也不能进入“X+化”结构。另一种指该人或事物所含有的内涵义或属性义, 例如:“淑女”除了指在仪表、谈吐、举止、思维、行为习惯上一种独具中国特色的女性之外, 还可以通过转喻 (领主代所属) , 也就是用名词所指概念来突显其所指概念的属性和特征, 来指这类女性所具有的纯洁、真挚的人格魅力。当意指后者时, 这个词就具有属性“量幅”的特征, 就可以进入“X+化”结构构成化尾词[17]。再如“山寨”除了指古代山贼或绿林人士占山为王发展的居住、屯兵、防守于一体的武装基地之外, 还可以通过转喻 (领主代所属) 指依靠模仿、抄袭、恶搞等手段发展壮大起来的一种亚文化和大众文化现象, 具有反主流、反权威且带有狂欢性、解构性、反智性以及后现代表征。根据人类的一般认知, “山寨”的这种“反权威、非主流”的大众文化属性便与“量”的特征联系起来, 且具有“量幅”的特征, 因而可以进入“X+化”结构。在此, 我们不难得出假设, 当具体名词用来表示这一名词所代表的物的某一特征或性质时, 它便更容易进入“X+化”结构。例如, 当“背心”“上衣”等具体名词用来表达“背心”或“上衣”所具有的某种属性时, “背心化”和“上衣化”这类结构也是成立的。 从上述对次典型成员“名词+化”的分析可以发现, 抽象名词的“量”具有连续性, “量幅”特征典型, 指称能力弱。具体名词的“量”则分为两种情况, 当具体名词在指具体的人或事时, 具“量点”特征, 指称能力强;当它指某人或某物含有的属性义或内涵义时, 具“量幅”特征, 指称模糊。抽象名词所含有的“量幅”特征或弥散性更符合“X+化”结构的语义要求, 较容易进入“X+化”结构。具体名词由于部分具有“量点”特征, “量”具体, 指称能力较强, 除个别具有属性义和外延义的具体名词外, 绝大部分具体名词较难进入“X+化”结构。它们之间的关系用等级序列可表示为: 抽象名词+化>具体名词+化 3. 边缘成员———“动词+化” 吕叔湘等大家认为, “X+化”一般为“形容词+化”和“名词+化”[22]。但是我们根据“X+化”中“X”的词的分布、句法功能和语义特征, 发现还有少部分的“X+化”可以是并且确实是“动词+化”。例如, “持续化”“成套化”“扩大化”等。动词按语义又可分为延续性动词和终止性动词。它们也可以具有“量”的特征, 但动词有表动作、不表性质或状态的“量”的特征, 因而相比名词, 更加虚化。因此, “动词+化”属于该范畴的边缘成员。 (1) “延续性动词+化” Xu Liwu为这类动词下了如下定义, “A durative verb expresses an action which has no final aim in view, no limit beyond which the action cannot be continued.”[23]也就是说, 延续性动词所表示的动作, 根据人的百科知识, 是没有可预见性终点的, 从这类动词的语义中无法得知它们的动作何时终止[24,25,26]。例如, “持续化”中的“持续”、“协作化”中的“协作”和“扩大化”中的“扩大”等。 延续性动词具有量的特征, 只是它所表示的“量”的特征已经虚化为与持续时间有关的“时量”。因此, 它在持续时间上具有“量幅”的特征, 存在一个动作的延续过程。所以延续性动词有少数可以进入“X+化”的结构。但是, 这种“量”不属于性质或状态的量, 不能受表程度的副词修饰, 不存在量的等级序列, 所以, 它属于非常边缘的一类。延续性动词的时间量幅如图3所示。 (2) “终止性动词+化” Xu Liwu认为, “A terminative verb indicates an action having a final aim in view, a certain limit beyond which the action can not be continued.”[23]也就是说, 终止性动词所表示的动作, 根据人的百科知识, 是有预见性终点的, 这类动词的语义预示了明确的终了时间[23,24,25]。例如, “成套化”中的“成套”、“国有化”中的“国有”和“减量化”中的“减量”等。 终止性动词也具有量的特征, 只是它所表示的“量”的特征已经虚化为与动作频率有关的“动量”。因此, 从时间频度来讲, 它具有“量点”的特征, 也就是存在动作的明确终了时间点。但是, 这种“量”也不属于性质或状态的量, 所以, 它也属于边缘类。终止性动词的时间量点如图4所示。  图3 延续性动词的时间量幅  图4 终止性动词的时间量点 以上说明, 终止性动词和延续性动词的分类应该以动词的语义是否预示了明确的终了时间, 即从动词的语义中能否预知动作何时终止为标准。而我们也将此标准作为判定时间上是“量点”还是“量幅”的标准。由于延续性动词的指称较模糊, 而终止性动词的指称更明确, 所以它们之间的关系用等级序列可表示为: 延续性动词+化>终止性动词+化 综上所述, 根据现代汉语“X+化”派生词的“量”的语义特征, 以及“量点”与“量幅”的区别, 典型成员“形容词+化”中“性质形容词+化”比“状态形容词+化”更典型, 次典型成员“名词+化”中“抽象名词+化”比“具体名词+化”更典型, 边缘成员“动词+化”中“延续性动词+化”比“终止性动词+化”更典型。它们从典型成员到边缘成员的连续统关系可表示为: 形容词+化>名词+化>动词+化 性质形容词+化>状态形容词+化>抽象名词+化>具体名词+化>延续性动词+化>终止性动词+化 四、现代汉语“X+化”派生词的连续统的成因 目前, 学术界偏向用使用频度来确定原型, 并认为它是连续统的根本成因。在此, 本研究也对现代汉语“X+化”派生词语料进行统计, 进一步确认其连续统成因。 1. 统计 查阅《现代汉语大词典》、网络在线汉典、郭锐《现代汉语词类研究》和朱德熙《语法讲义》, 根据词的分布、句法功能和语义特征, 将626条源自CCL的现代汉语“X+化”派生词按词类分为“名词+化”“形容词+化”和“动词+化”三大类[27], 并统计它们的词频: (1) “名词+化” 油路化、梯田化、田园化、公司化、组织化、地方化、机构化、科技化、实业化、利益化、平民化、领土化、标准化、情感化、农业化、角色化、情绪化、复音化、法律化、表面化、意识形态化、军国主义化、人民公社化、社会主义化、中间阶级化…… (2) “形容词+化” 僵化、异化、净化、淡化、恶化、深化、同化、洋化、细化、丑化、美化、简化、软化、肤浅化、便捷化、狭窄化、完整化、有效化、最佳化、严谨化…… (3) “动词+化” 成套化、创新化、定期化、减量化、集权化、持续化、虚拟化、管理化、自主化、细分化、制定化、平均化、无核化…… 表1 现代汉语“X+化”派生词的统计数量和所占比例  如表1所示, 现代汉语“X+化”派生词中的“X”大多数为名词, 占到总数的63%;形容词次之, 占到26%;动词再次, 占到11%。 2. 成因 根据以上使用频度的统计结果, 现代汉语“X+化”派生词的典型成员应该是名词, 次典型成员是形容词, 边缘成员是动词。这与我们从语义特征推理得到的典型成员是形容词、次典型成员是名词、边缘成员是动词的连续统关系并不匹配, 当然这也可能是统计误差的原因。但是, 这也说明使用频度是连续统的主要成因这一普遍看法是值得推敲的。下面我们将从使用频度和语义内省这两个方面来讨论现代汉语“X+化”派生词连续统的成因。 (1) 使用频度 一方面, 使用频度并不能作为判定原型的唯一标准。使用频度之所以一直被奉为判定典型成员和非典型成员的标准, 确实有其理据性。一个形式单位的出现频次和使用频度决定了它的固化程度, 在固化的基础上才能词汇化并且概念化。例如, 英语中“be going to”这一构式演变为口语中的“gonna”一词, 就集中体现了使用频度对词汇化的作用。使用频度是典型概念和非典型概念的外在表现形式, 但如果仅仅通过人为测出使用频度来定性, 则会忽视其概念本质而走向形式化。首先, 使用频度必须基于语料的自下而上的归纳式研究。而由于客观条件的限制, 语料库的选取和操作, 以及语料的搜集会产生误差。尤其对于现代汉语语料库, 词类的界定一直是一个棘手的问题, 有关汉语词类的研究相对来说并不适合采用词频统计的方法。其次, 使用频度基于穷尽性的研究。要准确的定性, 就需要保证语料库的充实, 保证没有语料排除在外, 这是有困难的。再次, 语言是不断发展变化的。我们要用发展的眼光来看问题, 而使用频度会因为使用者的不同、使用环境的不同、使用时段的不同发生变化。比如, “鸟”这一范畴中的典型成员有“知更鸟”“麻雀”和“燕子”等, 在中国出现频率较高的是“麻雀”和“燕子”, “知更鸟”很少见, 但这并不能否认“知更鸟”在语言系统中的典型地位。由此看来, 高频并不一定对应于原型, 低频也并不一定对应于非原型。由于原型的判定还要受到认知突显以及事物本身复杂性等诸多其他因素的影响, 因此使用频度可以作为确立原型的一个标准, 用来佐证结论, 但并不能作为决定因素[28]。 另一方面, 语言系统中, 名词本身的使用频度高, 数量大。认知语言学中, 语言是形义配对体。在人类认识客观世界的过程中, 首先容易对有形的实体进行概念化和形式化。因此, 表征可触摸的、可见的客观实体的名词无论在数量上还是在使用频度上都是占主导地位的。再而, “化”作为词缀的用法兴起于五四运动后的中国, 当时的中国正处于高速变革发展时期, 新兴名词的产生犹如雨后春笋, 西学东渐和洋为中用的理念, 促成中国翻天覆地的变化。这些变化, 正好可以用“化”与“名词”的结合来表征, 因此, 涌现出了诸如民主和民主化、农业与农业化、国际与国际化、公司与公司化等新兴词汇。这在一定程度上解释了为何典型成员“形容词+化”在词频上并不占优势, 而“名词+化”反而占比例最大的现象。 3. 语义内省 原型范畴理论是一种语义理论, 它以语义为基础。范畴内的各个成员由家族相似性联系在一起, 并非满足一组充分必要条件。“家族相似性”意味着范畴中所有成员都由一个相互交叉的相似性网络连接在一起。范畴的边界具有模糊性, 相邻范畴互相重叠、互相渗透。范畴成员依据具有该范畴所有特性的多寡, 具有不同的典型性 (typicality) , 因此范畴成员之间并不平等。原型是范畴内最典型的成员, 其他成员有的典型性显著, 有的则处于范畴的边缘位置。因此, 为了判定现代汉语“X+化”派生词的典型成员、次典型成员和边缘成员, 我们必须找到其语义特征的标准。 基于语义内省, 我们可以得出现代汉语“X+化”派生词从典型成员到边缘成员的连续统。由于“X+化”的意义为“使转变为具有某种性质或状态”, 其意义蕴含了“量”的特征, 并且有“量点”和“量幅”的区别。因此, “X+化”派生词连续统的语义判定标准为:其一, 具有属性“量”的特征;其二, 具有量幅特征。根据“量”的语义特征, 在名词、动词、形容词三大类实词中, 由于形容词的本质特征是其程度性 (量的特征) , 表示性质或状态的量的特征, 量的弥散性又强, 所以“X+化”这一范畴的典型成员应是“形容词+化”。在此基础上, 进一步根据“量幅”和“量点”的差异, 我们得出在典型成员“形容词+化”中, 要表达“X+化”结构所要求的“向‘X’具有的属性转化”的语义特征, 性质形容词更为典型, 它满足量幅的要求, 指称模糊。相应地, 状态形容词由于量点的特征以及指称具体, 典型性较差。名词是客观存在的人或事物的名称, 具有潜在的性状意义, 但由于指称义较强, 所以“量”的离散性较差。因此, 相较“形容词+化”, “名词+化”整体属于次典型成员。名词中的抽象名词具有“量幅”特征, 指称模糊, 因而较易进入“X+化”结构。具体名词由于具有“量点”特征, 则较难进入。动词表示的典型范畴是动作、行为和变化, 它所表示的“量”的特征已经不再是典型的属性“量”, 而是虚化为与频率有关的“动量”和与持续时间有关的“时量”, 所以更难进入“X+化”结构, 属于边缘成员。而在边缘成员动词中, 根据时间上是“量点”还是“量幅”的标准、指称的模糊与否, 延续性动词更容易进入“X+化”结构, 而终止性动词则更难[17]。因此, 根据现代汉语“X+化”派生词的语义特征, 通过逻辑推理, 我们可以得到其连续统关系。 由此看来, 受使用频度的客观限制性以及词类本身使用频度的影响, 词频是确立原型的一个标准, 但并不能作为决定因素, 当它与语义特征所得到的结果发生冲突时, 还是要立足于语义特征的判断。语义是连续统形成的内因, 是决定因素;而使用频度是外因, 是必要条件。 五、总结 本研究在原型范畴理论的框架下, 立足现代汉语“X+化”派生词的基本语义, 揭示了现代汉语“X+化”派生词的连续统关系并分析其成因。借助语义“量”的特征得出典型成员“形容词+化”, 次典型成员“名词+化”和边缘成员“动词+化”。经统计, 发现连续统关系与词频分布不相符, 典型成员“形容词+化”在词频上并不占优势, 次典型成员“名词+化”则占最大比例。这一不匹配的原因可能与词频统计以及名词本身的使用频度相关。因此, 语义标准才是确立原型之根本。 参考文献 [1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典 (第六版) [Z].北京:商务印书馆, 2014:559, 904. [2]王力.汉语史稿[M].北京:中华书局, 1980:306. [3] 云汉, 峻峡.小议带后缀“化”的词[J].中国语文天地, 1989 (1) :10-11. [4]秦华镇.“X+化”结构构成限制及条件[J].北京理工大学学报 (社会科学版) , 2005 (4) :76-78+85. [5]郭潮.“化”尾动词的语法特点[J].汉语学习, 1982 (3) :32-37. [6]周刚.也议带后缀“化”的词[J].汉语学习, 1991 (6) :12-15. [7]屈承熹.汉语认知功能语法[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2005:5-9. [8]Wittgenstein L J. Philosophical Investigations[M]. Oxford:Blackwell Publishing, 2001:80. [9]Rosch E. Cognitive Representations of Semantic Representations[J]. Journal of Experimental Psychology, 1975 (101) :192 [10]Ungerer F, H J Schmid. An Introduction to Cognitive Linguistics[M].Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press, 2008:114-132. [11]Evans V, M Green. Cognitive linguistics:an Introduction[M].Edinburgh:Edinburgh University Press, 2006:238. [12]Taylor J R. Linguistic Categorization:Prototypes in Linguistic Theory[M].Oxford:Oxford University Press, 1995:183-196. [13]Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things:What Categories Reveal about the Mind[M].Chicago:University of Chicago Press, 1987:582. [14]Langacker R W. Foundations of Cognitive Grammar, Vol.Ⅰ[M].Standford, CA:Standford University Press, 1987:21-146. [15]黄国营, 石毓智.汉语形容词的有标记和无标记现象[J].中国语文, 1993 (6) :401-409. [16]罗健京.现代汉语“X+化”派生词的语义生成机制研究[J].湖南科技大学学报 (社会科学版) , 2017 (3) :121-126. [17]代元东.失从认知角度看“X化”结构的形式[J].语文学刊, 2010 (2) :112-113+116. [18]张国宪.形容词下位范畴的语义特征镜像[J].汉语学报, 2007 (2) :31-36. [19]Langacker R W. Nouns and verbs[J].Language, 1987 (01) :53-94. [20]张国宪.状态形容词的界定和语法特征描述[J].语言科学, 2007 (1) :3-14. [21]王珏.现代汉语名词研究[M].上海:华东师范大学出版社, 2001:140-153. [22] 吕叔湘.现代汉语八百词 (增订本) [M].北京:商务印书馆, 2001:272-273. [23] Xu Liwu. A Practical Grammar of contemporary English[M].长沙:湖南教育出版社, 1987:146, 146, 146. [24]秦裕祥.英语中的延续性动词与终止性动词——兼与王寅同志商榷[J].现代外语, 1996 (2) :59-63+36. [25]Close R A. A Reference Grammar for Students of English[M].London:Longman Group Limited, 1975:195-197. [26]Quirk R. et al. A Comprehensive Grammar of the English language[M]. London:Longman Group Limited, 1985:93-474. [27]梁茂成, 李文中, 许家金.语料库应用教程[M].北京:外语教学与研究出版社, 2010:29-32, 91-100. [28]Glynn D, K Fischer. Quantitative Methods in Cognitive Semantics:Corpus-driven Approaches[M]. Berlin/New York:Mouton de Gruyter, 2010:333-353. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:汉字构形图式形成机制探析

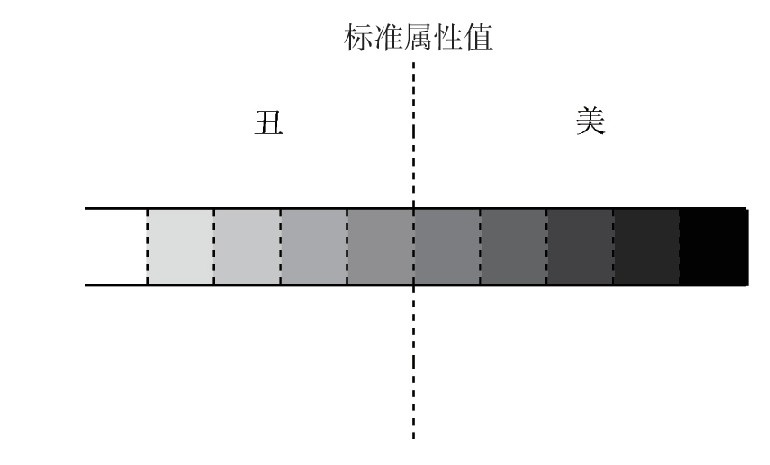

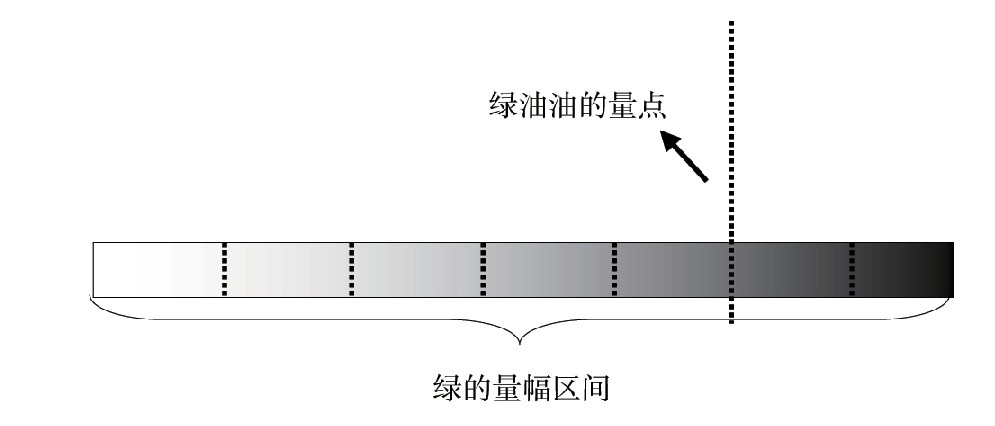

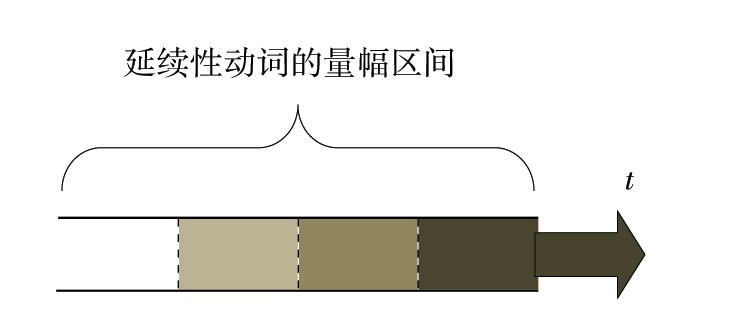

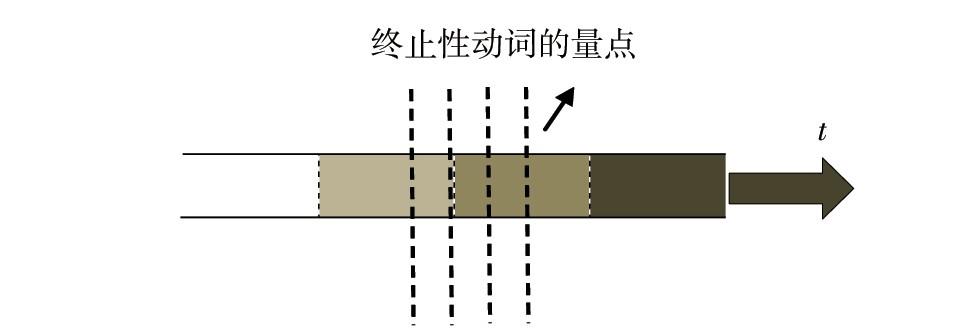

- 下一篇:谈谈近代汉字的特殊变易