汉语会意字构造与意合表征方式的相承关系

http://www.newdu.com 2025/12/23 12:12:06 《当代修辞学》 王文斌 柳鑫淼 参加讨论

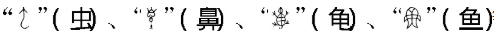

摘 要:文字与语言两者之间的关系,看似简单,实则复杂。前者是后者的记录工具还是彼此属于包含关系?对此学界未有定论。我们在此的观点主要有三:(1)文字与语言的关系研究不能忽视各语言文字体系和传统的不同而一概而论;(2)汉英文字属于不同体系,前者是表意文字,后者是表音文字,文字的不同必然会影响各自的表征方式,应从语言基因角度参透汉英文字及其语言表征方式的差异;(3)汉语的会意字构造与汉语表征方式的意合特征具有惊人的相似,都具空间性,属一脉相传。 关键词:汉字;会意字;意合表征;语言基因 基金: 国家哲学社科基金重点项目“英汉时空性特质差异与英汉二语习得的关系研究”(18AYY003); 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“汉外语言对比及外语学习者语言研究”(19JJD740002)的阶段性成果;“北京外国语大学北京高校高精尖学科‘外语教育学’建设项目”的支持。 一、引言 试看以下汉语例证: (1a)日日夜夜(1b)day and night (2a)他们家天天大鱼大肉。 (2b)That family eats lots of meat and fish every day.  (3b)When Iiw as leaving,my motherksew ed my gow n stitch by stitch,since shek feared that Iiw ould delay coming back home.  (4b)Heirespected his squad leaderkso much that heiw ould act out promptly w hatever order that hekmight give. (5)从、吠、盥 (1a)是“日”和“夜”的叠词,其间无连接词,若用英语(1b)表达,则需添加and,不可直接表达为day day night night;(2a)没有谓语动词,但此句依然地道,若用英语(2b)表达,就至少需要补充动词eat;(3a)涉及两个句段,均无主语,若要补上,就能发现其两个隐性主语是彼此交叉,可写为“(我)临行(母亲)密密缝,(母亲)意恐(我)迟迟归”;若译成英语(3b),即便是字面翻译,也需写出其各隐性主语,而且还需补充when和since等关联词;(4a)中各句段几乎没有关联词连接,除第一句段中“他”这一显性主语外,其他句段均无显性主语,若要补齐其隐性主语,该句应表达为“他十分信服老队长,(老队长)吩咐他做什么,(老队长)总是话才出口,(他)抬腿就走”,英语(4b)就是据此理解译出其各显性主语。显然,与英语相比,以上这四个汉语例子意合性拼贴特征明显,而这种意合特征与(5)中的三个会意字“从、吠、盥”的构造具有惊人的相似。“从”是由两个“人”意合而成,表示一“人”跟随另一个“人”;“吠”是由“口”和“犬”意合而成,表示狗叫;“盥”是由两只“手”、一个“水”和一个“皿”意合而成,表示用两只“手”承“水”冲洗而流落于“皿”’。本文认为,“会意”字在本质上就是“意合”字,而“意合”性表征在本质上就是“会意”性表征,两者没有质的区别,因而汉语的会意字构造与汉语的意合表征方式具有同质性关系。在此需提及的是,所谓“会意字”,就是指把两个独体字或多个独体字合在一起,意义上加以联系,从而表达这个字的所指,如例(5)三个字。所谓“意合”,通常指一个句子内部由若干句段组成,各句段之间的关系不采用显性的关联词,而是借助彼此之间的语义关联来达意,如例(3a)和(4a)。说白了,“意合”表征方式就是指句子内部的各句段不借用关联词而并置(juxtaposition)在一起。其实,汉语的意合表征方式还表现于大量的短语结构,如例(1a)无连词,同时也体现于大量的名词谓语句,如例(2a)无动词。 二、文字与语言 世界上的文字主要有两类:表音文字和表意文字。前者就是借用字母表示语音的文字,如英语中的bright只是记录了语音,其语音与语义并无多少关联。后者是一种借用图象符号来表示词或词素的文字,如汉语中的“  ”(明),是借用“ ”(明),是借用“ ”(日)和“ ”(日)和“ ”(月)这两个象形文字表示“明亮”。英语属于前者,汉语属于后者。学界普遍认为文字只是记录语言的书写符号,文字本身并不属于语言系统。Saussure(1959:23)曾提出:“语言和文字是两种不同的符号系统,后者唯一存在的理由在于表现前者”。其实,亚里士多德(1986:55)早就持类似观点:“口语是心灵经验的符号,而文字则是口语的符号。”其主要意思就是文字是“语言符号之符号”,也就是说文字是语言这个工具的工具。《新华字典》(1980年版)和《现代汉语词典》(第7版)对文字这一概念的释义也是如出一辙,即文字是“记录语言的符号”。在此需要追问两个问题:一是不论表音文字抑或表意文字,是否都是语言符号之符号?二是在人类交际系统中,表音文字和表意文字与其语言表征方式的关系和作用是否旗鼓相当,秋色平分?针对这两个问题,本文认为,关于文字是不是语言符号之符号这一问题,表音文字和表意文字不能一概而论;其次,表音文字和表意文字对语言表征方式具有不同的影响;再者,汉语的会意字本身也是语言,是表达思想的工具。 ”(月)这两个象形文字表示“明亮”。英语属于前者,汉语属于后者。学界普遍认为文字只是记录语言的书写符号,文字本身并不属于语言系统。Saussure(1959:23)曾提出:“语言和文字是两种不同的符号系统,后者唯一存在的理由在于表现前者”。其实,亚里士多德(1986:55)早就持类似观点:“口语是心灵经验的符号,而文字则是口语的符号。”其主要意思就是文字是“语言符号之符号”,也就是说文字是语言这个工具的工具。《新华字典》(1980年版)和《现代汉语词典》(第7版)对文字这一概念的释义也是如出一辙,即文字是“记录语言的符号”。在此需要追问两个问题:一是不论表音文字抑或表意文字,是否都是语言符号之符号?二是在人类交际系统中,表音文字和表意文字与其语言表征方式的关系和作用是否旗鼓相当,秋色平分?针对这两个问题,本文认为,关于文字是不是语言符号之符号这一问题,表音文字和表意文字不能一概而论;其次,表音文字和表意文字对语言表征方式具有不同的影响;再者,汉语的会意字本身也是语言,是表达思想的工具。上文所提的亚里士多德、Saussure、《新华字典》和《现代汉语词典》对文字与语言二者关系的见解,学界似乎已盖棺论定,主宰着学界对二者的探讨,其普遍的看法就是文字与语言之间的关系是一种从属关系,即语言是主,而文字是从,文字从属于语言,是语言的工具。而语言是表达思维的工具,由此自然推演出文字是思维工具的工具。在此至少需要注意三点:其一,Saussure(1959)在其A Course in General Linguistics中尽管非常关注文字,并花费大量笔墨探讨文字的现象、使用和本质,但他坦然承认文字作为符号依然难以捉摸。他说:“我们把它称为符号学。……由于这门科学尚不存在,无人能说出它是什么样子,但它有权存在,其地位早已明确。语言学只是这门一般学科的一部分,符号学所发现的规律将应用于语言学,而后者将在大量的具有人类学意义上的事实范围内框定一个界限清晰的领域”(Saussure 1959:16)。然而,德里达并不支持Saussure的这一看法,认为他在此所言的符号学其实可称为文字学,这样可以“给文字理论提供机会以对付逻各斯中心主义的压抑和对语言学的依附关系”(德里达2005:070-071)。德里达(2005:070)同时强调:“在这一领域中,语言学粗略地划定了自身的范围,它具有被索绪尔规定其内在系统的各种限制,我们必须把它放在世界和历史的每种言语/文字系统中重新审查。”由此不难看出,德里达和Saussure的观点并不一致,需要我们高度重视。其二,从Saussure和德里达的话,至少有两点值得关切:一是Saussure对文字学/符号学的研究对象、边界和目标等,在当时可能并不十分了然,但他十分明确的是,语言学只是文字学/符号学的一部分,而且语言学的研究只有放到人类学所发现的大量的事实视野中,其边界才能得以框定;二是德里达认为文字学或符号学有其独特性,应该摆脱以逻各斯研究或语言研究为中心的羁绊,而且语言研究需要关切世界每种言语/文字的历史和系统。这两点隐隐约约有一个共同点,即不论是“具有人类学意义上的事实”还是“世界和历史的每种言语/文字系统”,都是强调语言研究需要重视不同民族的言语/文字的系统及其历史演变。正是这一点是本文的一个重要切口,因为若游离于具有人类学意义的对不同民族的言语或文字的历史进行系统的考察,那么语言研究就会产生片面甚至偏见。其三,Saussure研究语言的重心是放在言语上,他自己说:“语言学的对象不是由文字和言语组合决定的,只有后者才构成语言学的对象。”(Saussure 1959:23-24)因此他强调:“我的研究仅限于表音系统,特别是今天使用的、源于希腊字母的表音系统。”(Saussure 1959:26)对Saussure的这种语言研究观,德里达基本上是持否定态度,他说:“关于表音文字可谓聚讼纷纭,它支配着我们的全部文化和全部科学,这无疑不是一个普通的事实。它丝毫不符合一种绝对的和普遍的本质必然性。”(德里达2005:042)他进而指出:“由于文字被确定为‘符号系统’,就不存在‘表意’文字(在索绪尔的意义上),也不存在‘图画式’文字:只要书写符号与未被指称而是被描述、描画的事物保持自然的表形关系和相似关系,就不存在文字。”(德里达2005:044)在此,德里达对Saussure文字观的批评不能说不尖锐。从上文所引述的Saussure和德里达关于对文字的不同看法,我们不难发现,Saussure的文字观是建基于言语,即语言的表音系统,他将象形的表意文字排除于自己的研究框架之外。德里达对此并不赞成。本文支持德里达的观点,语言研究不仅要重视表音文字,也要重视表意文字,因为恰如Saussure(1959:25)自己在别处谈及图画式文字时所说:“图画式语词1给人的感觉是具有永久性和稳定性的某种东西,比声音更适合于说明语言在时间中的统一性。”然而,Saussure对表意文字的总体态度是消极的,认为:“虽然这种文字创造了某种纯粹是虚构的统一性,但文字的这种联系具有表面性,较之声音这种唯一真正的联系更易于把握。”(Saussure 1959:25)尽管Saussure唯表音文字是瞻,试图将表意文字打入冷宫,但本文却反其道而行之,看重恰恰被他否定的关于表意文字的四个关键点:一是具有永久性;二是具有稳定性;三是在时间的长河中具有统一性;四是较之表音文字更易于把握。这对于我们透视汉字具有启发性意义。 在此需强调两点:一是恰如汪堂家(引自德里达2005:001-002)在《论文字学》一书的“译者序”里所言:“自柏拉图以来,西方文化传统一直受到逻各斯中心主义的思维方式的支配,这种思维方式为主体主义的张狂和形而上学传统提供了现实的基础,其突出特点在于把意义、实在法则视为不变之物,把它们作为思想和认识的中心。……言语中心主义是逻各斯中心主义的特殊形式。按这种思维方式,言语是思想的再现,文字是言语的再现,……而德里达认为,逻各斯中心主义和言语中心主义貌似正确,但歪曲了思、说、写的关系,特别是歪曲了说和写的关系。……写甚至比说更具本原性。写往往更能反映语言的差别性。”而Saussure的文字观,正如汪堂家所言,恰恰就是以言语为轴心,这对于文字研究有失偏颇。二是语言是民族的重要特征之一,每一种语言无疑都具有民族性,汉英文字也概莫能外。德里达(2005:002)曾说过:“语言保持差别,差别保持语言”。我们在此也不妨做一延伸:文字保持语言差别,语言差别保持文字。下文我们来谈谈汉英文字的主要差别。 三、汉英文字 就文字发生学角度看,文字主要分两大类:一是自源文字,二是借源文字或称他源文字。自源文字,就是指自文字产生之始就沿着自己独立发展的轨迹而形成的文字,不论是其形状抑或其体系,均未受外来文字影响而独具一格,其历史通常较为悠久,如汉字、苏美尔楔形文字等均属自源文字。而借源文字,就是指套用或仿照其他文字形体或系统而建立的文字,如德文、英文、法文、意大利文等印欧语文字都借源于希腊字母或拉丁字母,而希腊字母的源头是经腓尼基字母而来的古埃及文字。 先来看看英语文字的具体借用路径。英语是属于印欧语系日耳曼语族的一种语言,其文字由26个字母组成。如上所言,英语文字属借源文字,借源于拉丁字母,而拉丁字母是借源于希腊字母,希腊字母却又借源于腓尼基字母,而腓尼基字母的主要依据是古埃及的图画文字。那么古埃及的图画文字是怎样演变为表音的拉丁字母的?下文对这一演变路径做一回顾。 古腓尼基人是历史上的一个古老民族,生活于地中海东岸,曾建立过一个高度发达的文明古国。约公元前1200年,他们从古埃及人遗留下来的图画文字,即象形文字中得到启发,将其改变为简单而便于书写的22个拼音字母,由此开创了世界字母表音文字的先河,但这些字母仅表辅音,不表元音。约公元前600年至500年,古希腊人参鉴腓尼基字母而构建了希腊表音字母。约公元前100年,古罗马帝国国力渐强,逐步控制了欧洲,不仅促进了欧洲语言文字形式的趋同,而且为因应欧洲各民族的语言需要,在腓尼基22个表音字母的基础上增加了一个字母L,这样便共有23个字母,其中辅音字母18个:B、C、D、F、G、Z、H、K、L、M、N、P、Q、R、S、T、X、Y,元音字母4个:A、E、I、O,以及一个音值不定的半元音字母V,但当时尚无J、U、W。公元约11世纪,从“I”中分化出“J”,又从“V”分化出“U”和“W”,由此形成了今日的26个拉丁字母。后世的印欧文字,包括英语字母,都是由其演变而来。英语26个字母真正形成的时间约在1066年诺曼征服之后。需强调的是,英语字母与西方其他语言的字母一样,均为表音文字。作为借源文字,尽管其源头的古埃及文字是图画文字,但一步步进入西方之后其表意功能早已丧失殆尽,其字母仅用来记录语言中的语音,基本上能做到识其字母就能知其音。而字母是表音,其组合而成的语素和词其实也是表音的。换言之,英语中不论是语素还是单词,基本上也是表音的。见其字母,大致能识其音,如multi-、mis-、-less、-ness、pen、lamp、wind、awaken、announcement等。这些语素或单词仅表音,与词义基本不存在关联。在印欧语的不同语言中,同一个词义可借用不同的字母组合来表达,如英语中的moon和sun,不分阴性和阳性,而在法语中分别是lune和soleil,前者是阴性,后者是阳性;在西班牙语中分别是luna和sol,前者也是阴性,后者也是阳性;可在德语中分别是Mond和Sonne,前者却是阳性,后者却是阴性。尽管同属一个语系,其发音在某些方面虽有相近之处,但其拼写毕竟不完全一样,而且阴阳性的区分也并非一致。拼音文字属于线形文字,具有时间性特质,正如Saussure(1959:70)所言:“声音能指仅仅支配时间,其要素相继出现,形成一个链条。人们以文字来表征这些要素时,这一特点就会马上表现出来,……这种能指因具有与听觉有关的性质,所以仅在时间中展开,并具有源于时间的三个特征:1)它表征时间跨度;2)这种跨度可用单一的维度来丈量,这一维度就是一条线。”本文赞同Saussure的这一观点,而且认为这种线性文字必然会影响其语言表征方式,如sheep、family、w indow、mountain等均呈线性的时间特征,而与其相应的汉字却具有空间性,如“羊、家、窗、山”等。在英语的句构中,其线性时间特征就更为明显,如(6)和(7): (6a)The doctor's immediate arrival and careful examination of the patient brought about his speedy recovery.(引自连淑能1993:105) (6b)?大夫的马上到来以及给病人的仔细检查带来了病人的很快康复。 (6c)大夫马上就到了,仔细检查了病人,所以病人康复很快。 (7a)In the doorway lay at least twelve umbrellas of all sizes and colours.(引自连淑能1993:序) (7b)?门口至少放着十二把大小不一和颜色各异的雨伞。 (7c)门口放着一堆雨伞,至少也有十二把,大小不一,颜色各异。 (6a)是一个英语长句,一气呵成,秉持其以谓语动词为核心的句构表征方式,并赋予其动词以形态变化:brought about,用来表达时间概念,句中表示其他行为动作的动词均被名词化,如arrival、examination和recovery,但其动性语义并未因其名词化而改变2,全句线性时间特征明显,若照此结构译成汉语,如(6b),那就不像是正宗的汉语表达,可如(6c)这样的译文,一个场景接着一个场景地分述,这就比较符合汉语的表达习惯。同理,(7a)也是一个英语长句,其间也只有一个表示一般现在时的谓语动词lay,句内各成分的连接十分紧密,线性时间特征显然,但若按此结构译成汉语(7b),尽管可以理解,但不合汉语口味;若译成(7c),尽管显得块状和离散,可汉语味十足。这就充分反映了汉语的空间性特质(王文斌2019:4)。 现来看看作为表意文字的汉字,其发展历史与英语文字大相径庭。甲骨文是目前可考证的中国最古老的文字,如甲骨文中的“  ”(马)字,其字形近于图画,几乎是一笔一划地画出了一匹马的形象;再如“ ”(马)字,其字形近于图画,几乎是一笔一划地画出了一匹马的形象;再如“ ”,就是指羊,其字形也近于图画,画出了羊头的主要特征。可以说,甲骨文是汉字的雏形,属图画式象形文字。根据《易传·系辞传下》:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”由此可见,八卦的制作是依照事物的形象而状形状象。又据《史记》记载,太昊(伏羲)德合上下,天应以鸟兽文(纹)章,地应以龙马负图(河图),于是仰观象于天,俯观法于地,中观万物之宜,始画八卦,卦有三爻,因而重之,为六十有四,以通神明之德,作书契以代结绳之政。可见,汉字的创制均与伏羲有关,而伏羲是根据天下万物的形状刻画八卦,继而以同样方式创作书契。历史上的这些记载在《说文解字序》里也有说明:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。”同时,《说文解字序》还提到:“黄帝之史官仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。……仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书。书者,如也。”由此可见,不论是伏羲还是仓颉,他们造字的根本方法就是仿照事物的形貌,使人能望字生义,而义一旦生成,思想通常就能得到表达。 ”,就是指羊,其字形也近于图画,画出了羊头的主要特征。可以说,甲骨文是汉字的雏形,属图画式象形文字。根据《易传·系辞传下》:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”由此可见,八卦的制作是依照事物的形象而状形状象。又据《史记》记载,太昊(伏羲)德合上下,天应以鸟兽文(纹)章,地应以龙马负图(河图),于是仰观象于天,俯观法于地,中观万物之宜,始画八卦,卦有三爻,因而重之,为六十有四,以通神明之德,作书契以代结绳之政。可见,汉字的创制均与伏羲有关,而伏羲是根据天下万物的形状刻画八卦,继而以同样方式创作书契。历史上的这些记载在《说文解字序》里也有说明:“古者包羲氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪象。”同时,《说文解字序》还提到:“黄帝之史官仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。……仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。著于竹帛谓之书。书者,如也。”由此可见,不论是伏羲还是仓颉,他们造字的根本方法就是仿照事物的形貌,使人能望字生义,而义一旦生成,思想通常就能得到表达。如上所述,依类象形是汉字立字的基础,也是根本。除个别例外,都是一个汉字一个音节,而且基本上都是表意文字。这些表意文字在骨子里就是取象立意,或立象尽意,而象的根本就是“拟诸形容,象其物宜”,具有空间性特质,因形与容本身就是空间性。这一特质浸透于汉字,也浸透于汉语的表征方式。 “六书”是汉字构字的基本原理。许慎在《说文解字》中详细陈述了汉字“六书”的基本概念及构造原理:象形、指事、会意、形声、转注、假借。应注意的是,这“六书”并非可以彼此等量齐观,其实存在造字法、组字法和用字法之分。象形和指事属于造字法,会意和形声属于组字法,而转注和假借属于用字法。而不论哪个法,象形构字是始发性的,是诸多汉字的雏形,指事构字是对象形构字的发挥,而会意构字和形声构字都是建基于象形构字的组字法。鉴于此,加之本文限于篇幅,在此仅谈谈象形和指事造字法以及会意和形声组字法,借以窥探汉字构造方式的全貌,对转注和假借这两个用字法暂不做表述。 象形构字就是根据物体的外在特征以绘画的形式表现出来,有形可象,有象可视,即“画成其物,随体诘诎”,如  等。指事构字较象形字抽象,常在象形字上加上符号来表示,使人视而可识,察而见意,即“各指其事以为之”,如“甘”字是在口内加一点,表示口中含有甘美的食物;“旦”字是在“日”下加一横,表示太阳正从地面升起;“末”字是在“木”上加一点,指明树木末梢所在处;“刃”在刀口上加一点,表示锋利。由此可见,象形构字和指事构字都属于造字法,前者是后者的基础,后者是前者的发展。 等。指事构字较象形字抽象,常在象形字上加上符号来表示,使人视而可识,察而见意,即“各指其事以为之”,如“甘”字是在口内加一点,表示口中含有甘美的食物;“旦”字是在“日”下加一横,表示太阳正从地面升起;“末”字是在“木”上加一点,指明树木末梢所在处;“刃”在刀口上加一点,表示锋利。由此可见,象形构字和指事构字都属于造字法,前者是后者的基础,后者是前者的发展。如上所言,会意构字是借用两个或两个以上的独体汉字,根据各自的含义将其组合为一个新字。会意字往往是为补救象形和指事构字的不足而构建的造字法。如“  ”(莫)字是上和下都是草,中间是太阳,是“茻”和“日”两个象形字的会意字,隶变之后简化为“莫”,表示太阳已降落于草丛,表达天色已暮;“ ”(莫)字是上和下都是草,中间是太阳,是“茻”和“日”两个象形字的会意字,隶变之后简化为“莫”,表示太阳已降落于草丛,表达天色已暮;“ ”(比)是表示两人接近并立;“ ”(比)是表示两人接近并立;“ ”(焚)字是从火,从林,其本义是表示用火烧林木或草。由此可见,会意字构造的基础还是象形字,一旦组合,就如同语言,能直接表达思想。关于会意字的构造,下文再详述。 ”(焚)字是从火,从林,其本义是表示用火烧林木或草。由此可见,会意字构造的基础还是象形字,一旦组合,就如同语言,能直接表达思想。关于会意字的构造,下文再详述。形声字是由两个文或字复合而成,其中的一个文或字表示事物的类别而另一个则表示事物的读音。形声字往往建基于象形字、指事字和会意字,由表意义范畴的意符和表声音类别的声符组合而成。在六书中,形声造字最为能产。意符通常由象形字或指事字充当,声符则常由象形字、指事字或会意字充当。如从“日”的形声字:晞、昕、昭、晴、晦、昧、晚、暗等,前四个字均含明亮之意,而后四者则含昏暗之意,因为太阳是光明之源,有日则明,无日则暗,世界上的明暗皆系于日。由此可见,形声字的基础也是象形字,其声符通常也是依据约定俗成而业已语音化的象形字,依然保持着其象的特征,其空间性依旧留存。 如上所述,象形构字是汉字构字的基础,不论是指事字还是会意字和形声字,从中都可以找到象形字的影子。象形字是汉字的本色,指事字是象形字的延伸,影响着汉字的方方面面,而不论是象还是形,都具有空间性。物象思维就是空间性思维,因为空间是物象的规定性特征(王文斌、崔靓2019:48)。但需注意的是,会意字的构造方式对汉语的表征方式已构成深远的影响。下文我们再来看看会意字的空间结构方式。 会意字的主要空间结构方式主要有两种:一是同形会意字。这类字属叠床架屋式,具有鲜明的空间结构。有些会意字是由两个或多个相同字素重叠而成。两字重叠的多半是左右并列结构,如“从”和“林”;三字重叠的多是塔型的上下结构,呈叠罗汉式,如“众”和“淼”,其实,汉语中还有四叠字、五叠字、六叠字、八叠字,如  等,均表现出叠床架屋式的空间结构,属同形会意字。二是非同形会意字。这类字是由若干相关的字组合而成的图形式会意字,往往借助一个较为完整的图形表达某个意义。图形式会意字与象形字不同,因后者是画出物体的形象,所画的对象多半是名物,可前者所画出的是一幅图形,常由两个或几个独体字组成,多半表示动作或行为等,如“望”,表示人竖目眺望远方;“企”,表示企足而望之;“牧”从攴从牛,意指手执鞭放牧;“罗”从网从隹(鸟),且隹处于网之下,意指以网罗鸟。的确,会意字大多意指动作或行为,如以提手“扌”旁的动词许多的古文字形是会意字,如“扫、报、找、拘、授、执”等。 等,均表现出叠床架屋式的空间结构,属同形会意字。二是非同形会意字。这类字是由若干相关的字组合而成的图形式会意字,往往借助一个较为完整的图形表达某个意义。图形式会意字与象形字不同,因后者是画出物体的形象,所画的对象多半是名物,可前者所画出的是一幅图形,常由两个或几个独体字组成,多半表示动作或行为等,如“望”,表示人竖目眺望远方;“企”,表示企足而望之;“牧”从攴从牛,意指手执鞭放牧;“罗”从网从隹(鸟),且隹处于网之下,意指以网罗鸟。的确,会意字大多意指动作或行为,如以提手“扌”旁的动词许多的古文字形是会意字,如“扫、报、找、拘、授、执”等。在此需关注两点:其一,会意字是合体字,由若干构件合成,但其中至少一个构件往往是象形的,具有空间性。其实,尽管许慎说“会意者,比类合谊,以见指”,其意思就是会意字是把两个字或多个字意合在一起,从而表现出这个字的所指,但象形依然是会意构字的基础,如“休”字,其两个部分“亻”和“木”均源自象形。其二,会意字是根据左右横行或上下竖列等方式把表示相关事物的字组合在一起,让人们借助经验和逻辑判断意会个中之义。这种构字方法以及人们见字断义的能力深刻地影响着汉语的表征方式,如“扫”字,是从手,从帚,意指手拿扫帚打扫卫生。对此我们将在下文探讨。 我国自古就有“书画同源”之说,这是因为如上文所提,汉字的滥觞就是图画,书与画本是同根生,具有许多内在联系。汉字发轫于原始图画,是原始人在生活中借用“图画”表达自己思想的方式,逐渐从原始图画演变为一种表意符号。任何绘画都具有空间性,上文表述的关于汉字的各种构造,其空间性不言自明。在此需追问的是,不论汉字是思维的符号抑或语言的符号,难道这种空间性对语言表征就毫无影响?或者说这种符号就与汉语本身的特性毫无瓜葛?本文认为,汉字作为自源文字植根于几千年的传统文化,作为符号,其产生、延续和传承有其特定的土壤,一定与其语言本身的内在特性相关。如同“中国结”能成为中华民族的精神符号一样,是中华民族共同约定用来指称一定对象的标志物,既是意义的载体,也是精神的外化。德里达(2005:115)说:“汉字是聋子创造的。”此话有失极端,但从一个反面恰恰能说明汉字不是以语音为基础,而是以具象为根基。 四、汉语语言表征 何清强和王文斌(2015)曾强调,语言与文字之间存在一种优选关系,文字须适配语言的特点,而语言会促使文字的发展。通过文字特征的分析,我们多半可以推知语言的基本特点。本文认为,汉语采用以形表义的象形文字为书写系统,这是其以名物为核心的语言优选结果,借以适配其空间性的块状和离散结构。换言之,以名物为核心内蕴着对空间性的偏爱。在此需说明的是,本文仅仅是强调偏重,而非绝对。王文斌(2019:15)明确指出,我们说汉语具有空间性特质,只是从汉语的语言基因来考量这一问题,提出概而言之的看法,但并非具有绝对的排他性,因为大多语言都兼具时间性和空间性,即具有时空一体性,不太可能存在时间唯一性的语言或空间唯一性的语言,时空性在不同语言中都以各种不同的程度共存。本文在此所讨论的仅是汉语空间性思维的主导性倾向,而非具有排他性。 如上文所言,会意字具有明显的空间性,正因其块状和离散,才可像积木一般叠床架屋式地搭建,如以下合形合音的会意字: (8)甭:béng,“不用”的合音 嫑:biáo,“不要”的合音 嘦:jiào,“只要”的合音 其实,汉语中还有许多其他纵向的合体字,如: (9)奀:表示“人瘦弱”。 孬:表示“不好”。 奣:表示“天空晴朗无云”。 也正因会意字的空间性块状和离散特征,同样可像排积木一样做横行排列,如: (10)雔:表示“双鸟”,引申为“伴侣”或“匹配”。 炏:表示“炽盛”。 奻:表示“争吵”。 会意字的组合方式,如“扫、找、看、牧”等,使得我们能找到通常所说的汉语具有“意合”特征的源头和影子。正因汉语具有空间性的块状和离散特征(王文斌2019:4),其构成成分才得以意合性地灵活拼贴,如同上文所说的像各块积木,可拼接出各种形状。无论是词组合抑或句组合,其考量的要素往往是语义的意合,而不是像印欧语语法那样受形式的严格制约。只要承载着重要信息的几个关键词语在意义上能彼此拼贴会意,便能要言不烦地达到交际目的。汉语表征的这一独特性形成了其结构的简约性、会意性、拼接性和灵活性,这是印欧语所不具备的。如上文所提,我们认为,汉语的这种表征方式与会意字的意合具有一脉相承之处。 在汉语的短语和句子层面的表征方式,我们就能看到会意字的这种灵活拼接的影子。短语灵活拼接组合的例子不胜枚举,先仅举几例,其空间性十分显然,如: (11)家家户户、年年月月、时时刻刻、婆婆妈妈、头头脑脑 说说笑笑、吵吵闹闹、蹦蹦跳跳、平平淡淡、勤勤恳恳 而这种空间性的灵活组合特征也可在社会主义核心价值观24个字的组合里得到佐证。这些组合并不像英语的表征方式一样需考量其中各短语内在成分结构关系的平衡,而主要是以表达意义为主要目的: (12)富强、民主、文明、和谐、平等、公正、爱国、敬业、诚信、友善。 由这20个字组成的10个组合中,呈并列结构的有“富强、和谐、平等、公正、诚信、友善”,呈主谓结构的有“民主、文明”,呈动宾结构的有“爱国、敬业”。然而,不论怎样,这10个组合的内在结构并不一致,可它们依然能灵活地并置,这在英语里是难以做到的。若需译成英语,恐怕都需要用名词或名词性短语,如: (13)富强(prosperity)、民主(democracy)、文明(civility)、和谐(harmony)、平等(equality)、公正(justice)、爱国(patriotism)、敬业(dedication)、诚信(integrity)、友善(friendship)。 再者,在一些成语中,我们也常可看到会意性、拼接性、简约性和灵活性的组合,同样具有会意或意合性质,如: (14)屡教不改、坐怀不乱、落井下石、投桃报李 在(14)中,这4个成语尽管分别仅有四个字,可像本文例(3)一样,隐含着两个主语,即“A屡教B不改”“A坐怀B不乱”“A落井B下石”“A投桃B报李”。其实,这种结构在民间的语言表达中也不乏其例,如: (15)活要见人,死要见尸。 违停锁车。 立了秋,挂锄头。 例(15)如上文,其各表征可分别表达为“X活Y要见人,X死Y要见尸”“X违停Y锁车”“X立了秋,Y挂锄头”,其意合特征不言自明。 其实,在平常语言交际过程中也常能听到类似的会意性或意合性结构,如: (16)  。 。 。 。若把(16)表述为“我喝了菠萝汁,我很舒服。”和“我喝了菠萝汁,菠萝汁很甜。”,这反而不合汉语的表达习惯。由此可见,汉语的表征如同会意字,通常采用这种会意性的拼接,借以达到其简约性和灵活性。再如: (17)青山绿水我华夏,仁者智者中国心。 (18)人民有信仰,民族有希望,国家有力量。(党的十九大报告) (17)不含任何动词,可依然达意。(18)看似三个句子的并列,其实彼此包含着条件关系,即“只要人民有信仰,那么民族就有希望;只要人民有信仰,民族有希望,那么国家就有力量”,但在此却没有任何表达条件的关联词,其空间性的块状和离散性拼接十分明显。 诚然,在汉民族的许多俗语中也能常见类似的表达,如: (19)穷都不卖看门狗,富也不宰耕地牛。 (20)穷算命,富烧香。 (21)70不留住,80不留饭,90不留坐。 不仅在俗语中普遍存在会意性或意合性表征,实际上在汉语文学作品中这种表征方式也屡见不鲜,其空间的块状性和离散性显而易见,如: (22)飕,一皮带,嗡,一链条,喔噢,一声惨叫。……飕和嗡,皮带和链条,火和冰,血和盐,钟亦成失去了知觉。(王蒙《布礼》) (23)偏巧下起雨来,日头也暗了,竹林在烟雨中,愈发显得神秘,雨滴穿林打叶,心绪却无比安宁。(《空中之家》,中国南方航空航机杂志,2019年第3期) (24)那马见了鞭影,飞也似的跑,把他一跤颠翻,大喊一声,却是南柯一梦,身子还睡在庙檐下。(《初刻拍案惊奇》(卷三十五)) 郭绍虞(1979:141-144)在强调汉语是以名词为中心而印欧语是以动词为中心时,借用《水浒传》里关于李逵打虎的一句话来对比正宗的汉语与欧化的汉语: (25a)那一阵风起处,星月光辉之下,大吼了一声,忽地跳出一只吊睛白额虎来。 (《水浒传》第四十三回) (25b)一只吊睛白额虎,在星月光辉之下,大吼一声,忽地随着一阵风跳出来了。 (25c)李逵在星月光辉之下,猛觉一阵风起,听到一声大吼,看到一只吊睛白额虎跳了出来。 (25a)是原句,会意性意合极为明显,而(25b)(25c)是根据印欧语通常的主谓宾结构加以排列组织,原句的精神随之变得干瘪而毫无生气可言。 的确,汉语中的许多表征,若译成英语,在结构上就要做大的调整,如时下常说的“房住不炒”,就需要译为“We must not forget that housing is just for living in,not for speculation.”。 文字和语言是民族的重要象徽之一,也是民族文化的重要组成部分,可以说没有文字和语言,也就不可能有光辉灿烂的文化。而文化通常是通过文字和语言才能代代传承。我们研究文字和语言,需要从语言基因挖掘,才能参透其本质和规律。恰如Ajami(2015)所言:“语言是生物体,由各种基因组成。如同存在各种不同的生物基因,语言基因也各有不同。举凡语言,都取决于其基因,最终形成一集集的遗传信息。”汉语作为自源语言,因承于其空间性这一语言基因,其文字和语言表征具有不容否认的同质性,即均具有会意性和意合性。 五、结语 文字与语言两者之间的关系,貌似简单,其实复杂。本文经分析,主要形成三个观点:一是文字与语言的关系研究不能无视各语言文字体系及其传统的不同而混为一谈;二是汉英文字属于不同体系,也具有不同的传统,前者是自源文字,属表意文字,而后者是借源文字,属表音文字。文字的不同必然会影响各自的语言表征方式,应从语言基因视角透视英汉文字及其语言表征差异;三是汉语的会意字与汉语表征方式的意合特征是一脉相袭。 一个民族的文字和语言表征负载着一个民族的文化,而且因民族文化的不同而发展和传承,民族文化也因文字和语言表征的承继而不断地发展。汉语文字及其语言表征方式因其独特的文化而具有其独特性,其会意字中的各构件可以通过意合而达到会意,而汉语各层面的表征方式,如短语和句子层面,也可借助会意而达到意合,彼此一脉相传于汉语的象形文字,具有空间性。 参考文献 [法]德里达2005《论文字学》,上海译文出版社。 段玉裁1815/2007《說文解字注》,凤凰出版社。 郭绍虞1979《汉语语法修辞新探》(上册),商务印书馆。 何清强、王文斌2015时间性特质与空间性特质:英汉语言与文字关系探析,《中国外语》第3期。 连淑能1993《英汉对比研究》,高等教育出版社。 沈家煊2016《名词和动词》,商务印书馆。 王文斌、张媛2018从“没有”的演化和使用看汉民族的空间性思维特质,《当代修辞学》第5期。 王文斌、崔靓2019语言符号和修辞的多样性和民族性,《当代修辞学》第1期。 王文斌2019《论英汉的时空性差异》,外语教学与研究出版社。 [古希腊]亚里士多德1986《范畴篇·解释篇》,商务印书馆。 Ajami,Hassan,2015,The linguistic genes of English[J],International Journal of English Language,Literature and Translation Studies,Vol.(2.2):125-127. Saussure,Ferdinand,1959,A Course in General Linguistics[M].New York:Philosophical Library. Wang,Wenbin,2019,The conceptual spatialization of actions or activities in Chinese.In Shu,et al(eds.),Cognitive Linguistics and the Study of Chinese.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins,157-182. 注释 1在此所说的图画式语词实际上就是指表意文字,因为表意文字虽是一种具有象征性的书写符号,但往往是图形符号,也就是图画式语词。 2在此需要强调的是,人们也许因此会认为,英语是重名词,而汉语是重动词,但我们认为,英语正因为是重动词,才在句构中始终把谓语动词置于核心地位,并通过其形态变化表达事件所发生的时间等要素。不论其句子有多长,内在的结构多复杂,其从句始终是以主句中的谓语动词所表达的时间为参照,以此定位时间的先后关系。但是,汉语的句构从表象上看是多动词,但并非所有的动词都是人们所认为的动词,如在“有吃有穿、有来有往”中,“吃、穿、来、往”是否还是动词,这很值得质疑,否则像“有血有肉、有房有车”中的“血、肉、房、车”该做怎样的解释?关于汉语母语者常把动作行为名物化或空间化的观点,可参见沈家煊(2016)和Wang(2019)。 (责任编辑:admin) |