|

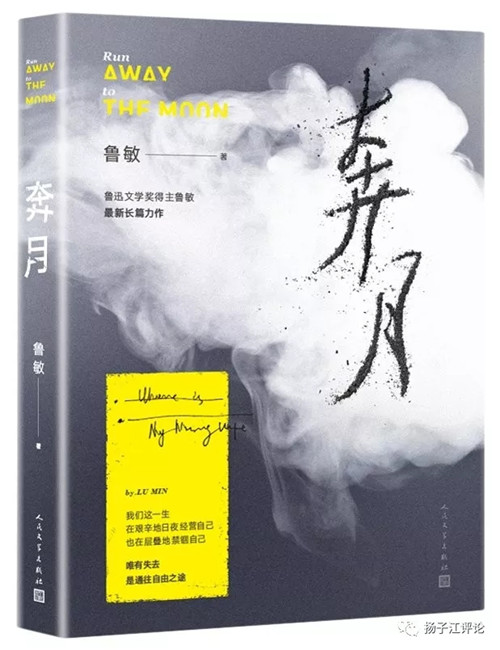

《奔月》开篇就是一起“事件”,用齐泽克的话来说,事件就是日常生活的意外[1],是对日常的一种对抗。意外的车祸发生了,一个叫小六的女人失踪了。紧接着,又是一起“事件”,小六没死,她是主动失踪的,躲起来了。一个人看似“完美”地失踪了,这成了鲁敏这部长篇小说的起点。作为小说起点的初始想法,其重要性恰如翁贝托·埃科所言,“其一,我从一个核心意象出发,那是我小说创作的起点;其二,叙事世界的建构决定了风格。”[2]埃科的表述可以理解为,一是小说从哪里来,二是小说到哪里去。小说从一个核心意象出发,慢慢变得清晰和开阔起来,并为接下来建立叙事世界准备材料。叙事世界的建构,要解决的就是小说到哪里去,这一过程必然地会决定小说的整体风格。像鲁敏这样创作经验丰富,并且对个人写作所能到达的边界具有清醒意识的小说家,小说从哪儿来和能到哪里去,同样是她无法回避的两个关键问题。

从通俗的意义上加以区分,小说从哪里来,看上去小说家更为操心,涉及长篇小说的必要性,即为什么要用长篇的形式来写一个题材。小说到哪里去,读者显然更为关注,这事关一个故事是否完整。完成后的文本效果和最初的规划存在多少距离都是正常的。小说到哪里去是一种向导,是指向虚构与真实的边界与融合,指向虚构可能走多远。正如特里·伊格尔顿在《文学阅读指南》里反复强调的那样,“文学文本最重要的意图并不是提供事实。相反,它邀请读者想象事实,用事实建构一个想象的世界。也就是说,一部作品可能既是真实的,又是想象的,既是实在的,又是虚构的。”[3]从《奔月》来看,鲁敏毫无悬念地让小六离开了她原有的真实的生活秩序,但是小说家又无法将她送去真空,从原来的轨道脱轨,生活并不可能就此变成无轨列车,还是得建构一个平行的时空安放小六。这会是一个怎样的世界?《奔月》正在发出一种邀请,邀请读者共同想象,那个可能的世界是什么样子。当然,有一种可能就是鲁敏目前笔下的文本世界。除此之外,自然还有其他多种可能。可以确认,鲁敏做到了伊格尔顿所强调的理想状态,在提供了部分事实的同时,集中力量制造了一个有许多岔口的始发站,往前就将是虚构、想象和真实的交错融合。事实正如小说家所期望的,一个接到想象邀请的读者,会不由自主地进行其个人别具一格的想象,即如果可以离开身边的生活,我会去哪儿,我会重新成为一个怎样的人?试想有多少不同的选择,就会有多少个纷繁不一的世界,也就会有多个角度的故事,这像极了一个游戏。

一

谈论鲁敏的长篇小说《奔月》,必须得提到鲁迅先生的同名短篇小说《奔月》。在处理“逃离”这一“事件”上,关于小说从哪里来,这几乎是两个可以引为互文的文本。

在鲁迅先生的《奔月》里。后羿打猎忙活一天,带着三匹乌老鸦和一匹射碎了的小麻雀,硬着头皮踏进家门,来见嫦娥。“嫦娥正在看着圆窗外的暮天,慢慢回过头来,似理不理的向他看了一眼,没有答应。”后羿支支吾吾地说,今天运气不好,还是只打到乌鸦。嫦娥先是哼了一声,然后就是一段连珠炮似的抱怨:“又是乌鸦的炸酱面,又是乌鸦的炸酱面!你去问问去,谁家是一年到头只吃乌鸦肉的炸酱面的?我真不知道是走了什么运,竟嫁到这里来,整年的就吃乌鸦的炸酱面!”面对“家庭主妇”嫦娥的这番抱怨,即使像后羿这样的大英雄,也瞬间变成一个日常的男人。鲁迅用了“赶紧”“低声”“惶恐”“呆呆的”等词语,来描述此时尴尬又无奈的后羿。

乌鸦炸酱面常常被提起,被视为鲁迅先生的一种幽默。炸酱面当然只是一种隐喻和象征,作为日常世俗生活的一种象征。鲁迅先生显然更多地是针对英雄与世俗生活的关系。当英雄完成射日壮举之后,迎来了弟子的背叛和妻子的离去。正如王富仁先生在《中国现代历史小说论》所谈到的,“英雄的业绩总是一时的,在更多的情况下,他只能像平常的人一样从事日常的劳动,在这时嫦娥因得不到原来舒适的生活而不满于羿,结果偷吃不老丹而独自奔月。逢蒙也因羿的名声影响他出人头地而企图用暗箭杀害羿。这是一个有英雄但却没有普遍英雄精神的民族。多少英雄都被它白白地牺牲了。”[4]不妨可以理解为鲁迅先生,通过这篇小说试图回应当时他与时代之间的关系,提醒以英雄自居的启蒙者们,其结局和下场将和后羿一样,被学生背叛,被家人离弃。逢蒙对后羿的背叛,映射的是高长虹对鲁迅的背叛。

如果我们尝试站在嫦娥这一边,就婚姻和家庭生活的角度进行观察,可以得出一些新的解释,那就是英雄是暂时的,灿烂的射日事业也是短暂的,更多的时间留给了日常生活,属于婚姻家庭生活。大英雄后羿需要负责给嫦娥吃什么。嫦娥的奔月,表面上是对天天吃乌鸦炸酱面的厌倦,本质上是对与后羿婚姻生活的失望,是对乏味的日常生活的厌倦。当一个大英雄开始每日为柴米油盐奔劳,英雄的光芒自然会渐渐散去,成为一个笨拙的日常的男人。从这个角度上,萌生自主意识的嫦娥,其逃离是早晚的事情。关于日常生活,我们习惯意义上理解的日常,不过吃饭、穿衣、劳动、生老病死等具体的日子,具有对意义的消解性。约瑟夫·布罗茨基在《来,让我们拥抱苦闷》一文中持有一种看法,他就认为:“现实生活的主要方式,不,其主要风格,就是乏味。”虽然布罗茨基谈论的时代与后羿的时代相去甚远,但是在日常生活的精神诉求上,道出了其相通性。一言以蔽之,日常的核心要义就是激情消退之后的按部就班、百无聊赖和随之而来的无聊乏味。

如果说嫦娥爱上后羿并嫁给他,最初是出于英雄的爱慕和崇仰,那婚姻生活则注定渐渐消磨了这份爱,从这个意义上说,爱就没有保鲜术,婚姻不过就是用制度的方式,完成爱向家庭亲情的转化。当家庭这个社会原子一旦不再被视为必须,婚姻的解体就开始多了起来。在《奔月》里,仙女嫦娥退去了神的一切色彩,变成了一个平凡的妻子,为每天食物的匮乏而唠叨不停,对丈夫也是爱理不理,一身怨气,带着嫌弃。英雄与日常,正如爱与日常一样,是近乎天敌的关系。英雄的高光,与日常的平凡;英雄的光鲜,与日常的黯然;英雄的激烈,与日常的平淡;英雄的说一不二,与日常的犹豫不决。英雄一旦与日常发生触碰,就会陷入其中。英雄根本上不属于日常生活的现实世界。当然,婚姻就是最大的日常。与英雄共同生活的嫦娥,最终回避不了同样一个原始意义上的问题,归根结底就是一个男人和一个女人的日常生活。作为普通女人,嫦娥的撤退和离去,既是对英雄归为人的审视,也是把英雄还给英雄的了断;是对女性自我的一种解放,也是对未来新生活的向往,即使新生活的重建将会面临同样的问题,比如“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心”。

面对日常,英雄尚且如此,常人同样困扰,“奔月”这个主题也就始终具有当下性。当鲁敏将长篇小说定名为《奔月》时,嫦娥这个逃离的妻子角色定然会被读者想起。当名为小六的女主人公,意外遭遇车祸,却幸免于难时,她萌生了一个神奇的想法,“她好像一直在等待一个更恰如其分、更体贴的方式,在事故的烟幕弹里消失,含混的、多义的,可以帮助人们,尤其是她的亲人们适应她的离开,就像一个递减的回旋地带,想一贴最有效的膏药,慢慢渗透、止痛,并从中诞生出光滑的新生活……她打算执行这个自我消失的欲望,坦荡地执行,为什么不?它当时跟食欲、性欲、生命欲等一样平等,一样值得去克服困难、好好追求。”[5]从现有的生活秩序中,追求自我的消失,并赋予这种行为以平等的价值,的确没有比旅游遭遇车祸而失踪更安全的方式了。为什么要逃离原来的轨迹?主要原因自然是日常的压迫。“永远都是这样的,抽象,雷同,但也十分安心,并且将一直这样安心下去,有没有彼此,多出个彼此,少掉个彼此,并无分别。”

小六所期望的理想的消失方式,令我下意识地想起文珍的一篇小说《普通青年宋笑在大雨天决定去死》。为了死后不遭人非议,不给孩子增加心理负担,也避免不必要的蜚短流长,他不能留下自杀的痕迹,一定要死得自然,死得意外,意外得正常。宋笑决定在下暴雨这天去死。[6]如果说文珍给予宋笑的选择是自杀,肉体的消亡。那鲁敏给予小六的就是消失,肉身离开这个时空,去另一个空间重新开始生活。两种选择的执行方式不同,在逃离和放弃现存的生活秩序方面,显然有着共通的内在精神。有意思的地方在于,两位小说家似乎都再为小说人物如何不引人关注地离开而思索。为什么会不约而同地渴求“正常的意外”的方式?文珍笔下的宋笑最终没有如愿。小六在车祸中意外地获得新生,鲁敏给了她逃离的机会。是否可以这样理解,不正常的逃离方式,依然受到这个社会的巨大排斥,它所带来的的负面影响和不绝如缕的非议,会持续在道德上压迫着逃离者的家属。给家人带来困扰显然是逃离者所不愿意看到的。另外,逃离者们的放心不下,也正说明他们的心依然柔软,并不是冰冷的麻木的石头。

问题在于,鲁迅通过《奔月》来回应他与时代的关系,鲁敏的《奔月》是否也在回应她与时代的关系呢?

二

逃离去哪里,去干什么,可以想象;逃离之后,现有生活秩序会发生怎样的变化,也可以想象,比如她的先生、母亲和好朋友。当这些信息聚拢在一起时,不难发现我们会遇到个一个老生常谈却又常谈常新的话题,即一个写作者如何处理他和现实与时代的关系。从文学历史来看,不管一个大作家写的什么内容,如何直接地、间接地处理与时代和现实生活的关系,后人在评价其创作成就的时候,总是自动地将他的作品与他所处的时代进行必然的联系,譬如说他代表了一个时代,写出了一个时代的精神。没有一个作家是可以离开时代而单独存在的,正如鲁迅所言没有人可以“用自己的手拔着头发,要离开地球一样”。即使如卡夫卡这样看上去似乎与现实颇有距离的现代主义小说家,也摆脱不了这个主题。英国诗人奥登在评论小说家卡夫卡时,就说过一句意味深长的话:“就作家与其所处时代的关系而论,卡夫卡完全可以与但丁、莎士比亚和歌德等相提并论。”[7]我们都知道,卡夫卡处理他与时代的关系,其方式与但丁、莎士比亚和歌德完全不一样,现实的日常的常规的经验,被卡夫卡进行了抽离、改造乃至扭曲,呈现荒诞、紧张、孤独和压迫感,卡夫卡终其一生都在探求,所谓现实、所谓时代在他的心中的隐秘反映。

由此我们可以尝试这样理解鲁敏的写作,即一个小说家如何处理当下时代和生活的关系,并尝试进行总体性的把握。在今天这样“一个叙事的盛世,是可以或者可能出现旷世之作的时代”[8],尝试进行总体性的叙述总不是坏的选择。问题在于,很多作家作品在写这个时代,却对时代和社会的总体性认识,显得兴趣不大,并将自身的局限和无能,归因于时代和体制的局限,要么是有意无意地选择后退,要么就是耽于描述,表现出缺乏叙述热情和关切的样子来。里尔克在《给青年诗人的信》里说,如果你觉得日常生活很贫乏,你不要抱怨它,还是抱怨你自己吧。即使你自己是在一座监狱里,狱墙使人世间的喧嚣和你的感官隔离——你不还永远据有你的童年吗?[9]写作者与这个时代的关系,从文本上显得不那么清晰,或者说不那么亲近,缺乏能力来把握人与时代、社会的关系是一方面,根本的是缺乏爱的能力和信念,包括对时代的、社会的以及小说人物的爱。

如何呈现那个时代的具体内容,翁贝托·埃科有一段具体而微的论述,“在写《玫瑰的名字》的过程中,我画的迷宫一修道院的平面图多达几百张,灵感来自于他人画的平面图以及我实地参观的经历,因为我们需要每个要素都能完美运作,因为需要知道两个人从甲地边走边谈到乙地需要多少时间。而这项实际观察也用以决定对话的长度。”[10]埃科的办法看似很笨拙,却又很高明,他构建空间的真实性,为的是给自己一种如实的信任。从甲地到乙地的距离,置换成时间,再置换成对话的长度,时间和空间还有语言的速度,都糅合在一起,由此生成的动态的立体图像将会始终盘旋于写作者的脑海中。实际上,埃科将人与时代的关系,转换了现实与文学的关系。要表现人与时代的关系,毫无疑问,脱离不开这些叙述问题。

鲁敏对一个人是否可能消失于她所处的时代充满兴趣,进而对“我是谁”这个亘古的难题进行了思索。在《奔月》里,一个人消失了,但是这个人却被重新发现了,还被“发现”为几乎不同的两个人。这个稍显悖离的描述,恰恰是鲁敏在小说中试图提供的寓意。当小六“意外”地“消失”后,她的丈夫和情人分别用各自的方式,去寻找她。在不断深入小六以往的生活历史记录的过程中,小六的职业、社交、性格、爱好和被收纳的欲望,慢慢浮现出来,这个人物形象变得由此变得清晰和完整起来,以至于她的丈夫不断产生惊讶,原来小六有着那么多他不知道的事情。小六到底是谁?究竟是个怎样的人?这个看似荒唐的现实问题,摆在了她一筹莫展又默然无语的丈夫面前,也摆在她的情人面前,当然最终摆在了读者面前。这并不是说,发现了一个人的多面性和复杂性就意味着深刻,就可以自动地被判断为有价值。事情远不是这么简单和从容。问题似乎应该这样描述,小说家提供了一次重新认识小六的机会和可能。如果说陷入日常迷雾的小六身份是模糊不清的,那她的被重新发现是否就是真实的?显然同样存疑。更重要的还在于,小六能重新认知自我么?

在小说的前几章,鲁敏就大胆地而又自信地抛出了一个炸弹:小六有一个情人。小六的丈夫之前对此毫不知情,因为她的消失,两个男人相见了,还颇为“友好”地进行了谈话。如此稍显“庸俗”的意外情节,显然会让有阅读经验的读者略吃一惊。如果视之为一种小说揭秘,它似乎出现得太早了。问题在于,小说家一开始就交代此事,就使得小说生出别有的魅力和可能性。由此,她有情人这一事实,就变成一种已知的状态,变成一个准备好了的充分条件。作为条件,而不是结果时,这种意外也就变得正常,就将左右小说的整体走向。出轨由此也就成为一个需要获得合理解释的问题。可见,并没有天生就庸俗、低俗的情节,只有用错了地方和时间的情节。当鲁敏一提出这个问题,不但增加了小说的戏剧性,和一种生活的可能性,即一个人的情人突然消失了,他可能会做什么?他能发现什么?“想象力是关于可能,而不是实在。”[11]我们应该对这种可能性怀有坚定的信任,小说家是在虚空中召唤作品,可以凭空生出不曾存在过的东西。

情人本是日常秩序之外的存在,正是小六情人角色的出现,让“小六”这个小说人物,变得更加光怪陆离,更加完整。一个从不涉及身体之外的生活的欲望对象,在情人的眼里,小六是“合格”的欲望对象,二人只在乎耳鬓厮磨的过程,离开酒店就不再相问,彼此一无所知。在得知小六失踪后,他通过软件闯入了小六的网络生活记录,她看过的电影,看过的书,写过的网络日志,小六的精神生活轨迹渐渐浮现了出来。从对小六一无所知,到洞悉她的生活记录,一个新的小六被发现被建构了。鲁敏对一个人物身上的多层性进行了辨认,通过正常的关系(丈夫)和非日常的关系(情人以及小六的工作竞争对手),完成了对一个女人的完整叙述。这让小说具有一种整体性的关照,即一个人的世俗生活和精神生活的分离,在此相遇和弥合。

分离,身体和精神的分离;家庭生活与社会生活的分离;妻子角色与工作角色的分离;自我和本我的分离;内部和外部的分离。人的状态变得不再集中,就像一个多面孔的怪物,各自忙碌,彼此离散,没有交集。小六身上的分离性,由此成为鲁敏所理解和描述的一个人在当下的状态,即人与他的时代的分离和离散,一个人的主体性变得支离破碎乃至涣散,且对这种状态并不自知。当小六逃离去了另一个空间,显然是对旧有的自我和秩序的一种主动遗弃。这种通常被视作消极行为的逃避,即使她有着某种主动性,能否就此被解读为一种反抗?至少有一点可以明确,小六重新开始的欲望并不灼热,并没有如猛兽一样在内心冲撞,当小说家有意无意地给出走贴上家族基因的标签时,则不免让读者好奇,逃离是现实的驱逐,还是基因的召唤?如果没有这场车祸,小六的生活还会继续。当小六真的被送去另一个空间时,她被迫得重建集中而明确的自我和生活,现实意义了也就浮现出来了。

三

逃离,作为一个小说主题,近几年有不少作家将它作为叙述对象。张忌在长篇小说《出家》,写俗世生活中艰难求生存的人,因为生活和精神的双重困境,选择了逃离,进入寺庙做假和尚。寺庙的日常生活很快又让他意识到了无聊,促发新一轮的逃离。

就逃离这个主题而言,爱丽丝·门罗写了上半部。她的中篇小说《逃离》就写了一个女人的离家出走。当婚姻进入日常,也就意味着真正的生活开始了,因为麻烦开始了。乏味的婚姻生活让她感到痛苦,渴望逃脱出去,渴望“新的生活”。在邻居太太的唆使和鼓励下,她给丈夫留了字条,坐上大巴就跑了。就当读者以为她的出走会迎来新生时,门罗让女主角连三站路都没坐完,就放弃了逃离。第一站,她美滋滋地憧憬着新生活。第二站,她开始担心能否顺利找到新工作。第三站,她怀疑要是找不到工作怎么办?恐惧感出现了。等不及到第三站,她就迫不及待地下车了,心急火燎地打电话给她丈夫,来接她回去。门罗不往下写,有她的道理。门罗自己就说:“小说不像一条道路,它更像一座房子。你走进里面,待一小会儿,这边走走,那边转转,观察房间和走廊间的关联,然后再望向窗外,看看从这个角度看,外面的世界发生了什么变化。”秉持这样小说观念的作家,显然更合适写像“一座房子”似的中短篇小说,长篇小说显然有更多可能。

鲁敏接着写了下半部,即逃离之后的生活。在门罗而言,她似乎不愿意去勾勒更多的未来的可能,恰恰在于她对女性家庭妇女心理的熟稔。短短三站路,所有的心理纠结和反复,都在这三站中展现得淋漓尽致,把一个女人的内心世界写得那么丰沛,足见门罗高超的小说技巧。对于长篇小说而言,小说家必须面对逃离之后的叙述问题,即小说该往哪里去,这是小说家无法避免的课题。重新开始生活,重建新的自我,是鲁敏的长篇小说《奔月》的一个主题。相对于逃离,离开现有的秩序,去寻找某种乌托邦的世界。小六去了一个县城隐姓埋名。她是否可以真的离开这个时代?如果关于她名字所对应的社会性认知全部剥离掉,意味着她将一无所有,是否就能如愿地消失?从这个世界逃离出去,没有人会知道她曾经的经历、地位和感情。问题在于,当这个人从她所处的时代逃离出去的时候,到另外一个空间重新生活的时候,她将面临一系列新的问题。她得重新建立新的社会认知,还是得去工作,得去办各种证,得去经历新的感情,得重建她的社会交往和关系,重新成为另一个新人。

谁会觉察到无聊,并企图去破解无聊?《奔月》里的小六,是一个怎样的人物?从小说人物的普遍性而言,她能代表哪一个群体?她逃离的自觉,作为小说家的谋划主角,还需要哪些必要条件?那些讲究精神生活的人群面孔是清晰的还是被想象的?甚至有研究者从小资产阶级的角度进行过讨论。关于这一点,张忌的《出家》也有过叙述。《出家》发现的无聊,不同于后现代工业社会下的无聊与虚无,而是根植于日常生活,并且是充满世俗生存智慧和奋斗能量的日常生活,其中的无意义被小说家捕捉到了。正如有自省意识的人在意识到无聊的时候,很快就会进行寻求消灭无聊的对抗,努力压下它。平常的人或言没有自省意识的人则沉溺于无聊而不自觉,以无聊为日常兴致勃勃地生活着。鲁敏将小六放置于精神激烈的商业环境中,放置于夫妻没有精神交流的生活中。这种放置是鲁敏小说的伏笔还是有意设置的条件?同样的问题在于,小说人物有能力发现这些么?正如小说家发现什么的确很重要,但是显然更加重要的是用小说去发现。

鲁敏在谈到《奔月》的创作初衷时,一是感叹自己所经历的庸常的人生,“做过营业员、统计员、团委书记、秘书、记者、公务员等职,工作结婚生子走亲戚做家务,该干嘛干嘛,可以说是一个中规中矩的路人甲。她总有着奇怪又固执的想法:如果我从这既有的乏味的一切中消失?如果我成为另外一种人并进入另一种生活?”这是鲁敏的一个与自身生活经验贴得如此近的思索。二是,鲁敏列举了许多逃离的社会事实,“比如,日本有本书,专门从技术上指导一个人如何‘完美无痕’地失踪。比如,新浪有一个自杀者微博成了‘树洞’,后面的58万条留言以各种方式表达离开现有世界的强烈渴望。比如,无锡有一个驴友经过精心策划借出游之机,人为制造了自己的失联。”[12]这都还是小说的来处,当鲁敏终于有机会将小说人物(部分代表鲁敏自己)送去另一个空间,小说真正的困难出现了。

鲁敏将小六送去了乌鹊县,“不大不小,既保留着县城式的老派与迟钝,有勤奋好学地改头换面,模仿和趋近着一种难辨真假的大都会气质。”[13]乌鹊是一个喧闹的三四线县城的样子,小六很快就面对重新建立自己的新身份、新生活以及难以避免的新困境。小六的新工作是超市保洁员,与她原来的白领工作,显然落差巨大,属于相对底层人物的生活。熟悉鲁敏作品的人都知道,底层生活是鲁敏擅长处理的熟悉领域。在《六人晚餐》中,她就写过旧厂区的生活,两个单亲家庭搭伙过日子的种种纷扰。这为《奔月》的小六进入县城生活的时空,铺垫了足够多的素材,鲁敏对这类叙述得心应手。从这个角度讲,鲁敏的小说人物逃离了现有秩序,但鲁敏的写作并没有逃离她的原有领域。将小说人物送往小说家熟悉的生活,不失为一种降低风险的技术性方法。虽然对小说人物小六来说,是全然不同的生活,意外的是她几乎没怎么费劲就全部适应了,且日已投入,接踵而来的是“身份、层级、站队和社交问题”[14]一切都显得过于顺利。苛刻一点,从想象力来说,鲁敏提供的生活的这一可能性,是贴着地面在行走,趋附了一种现实主义的传统风格。关于保洁员这份工作,鲁敏给予了小六脱胎换骨般的改变,却难掩小六蜻蜓点水一样从生活中穿过。虽然鲁敏试图将人拉低至尘埃,却没有让她的生活生长出足够动人的质感来。从大城市生活,逃离到县城生活,这条线路更像是一个人与其时代试图疏离的投射。乌鹊是小六逃离后抵达的第一站,也是唯一的一站,她就此落脚,慢慢生根。

在旧有的地基上进行“重建”,小说家的注意力难免更多地落在那些熟料上,而对重建照看不周。苛刻一点说,重建没有得以真正完成。作为被移民的新乌鹊人——小六,并没有在新的身份中真正建立足够清晰的自我,这当然和她曾经的难以磨灭的生活记忆有关,所以才会在两年多后,她终于抑制不住去看了一眼以前的生活,看到了她的丈夫在向另一个女人求婚,那个女人同样在重建新的身份意识中。当然,这可以被解释为真正的重新开始是不可能的,有着难以克服的苦难。只不过,这种艰难不仅体现为顽强地克服记忆,更在于她想成为一个怎样的“新人”,想过一种怎样理想的生活。对小说人物而言,后者更加重要,甚至比她的消失、失踪等事件要重要得多,那意味着生长的可能性和存在的必要性,本质上来说就是虚构。

哈金在一次采访中,就小说开头的技巧性提到了托尔斯泰的一个观点。托尔斯泰认为一篇长篇小说应该在开首第一页就要释放一束光线,这种光能牵动小说的前半部分。至于最后一页也必须有一束光线,那道光线能牵动小说的下半部分。然后让两束光线相遇。因此最主要的东西都要让它出现在第一页,产生那种创作的冲动。[15]这与小说从哪里来和到哪里去,并不矛盾,恰恰殊途同归。如果说鲁敏让小六的失踪变成第一道光的话,那下半部分的第二道光则不免有些黯淡。作为小说人物的小六,并没有在新的空间完成真的自我重建,主体性也没有得以清晰地确立,甚至重建过程中的痛苦都谈不上多么焦灼。小六似乎不知道自己到底要成为一个怎样的人,甚至都不知道她要搏斗的“风车”在哪儿。人如何真的告别过往?人如何真正重建自己,人如何摆脱家族记忆?人最后如何上升?人如何建造好安放自己的洞穴?这是我们每一个人与时代的共同焦虑,而文学的伟大就在于让新的一种焦虑得以显现[16],然后人们才可能共同面对它。从这个意义上说,鲁敏小说发出的邀请弥足珍贵。

(责任编辑:admin) |