|

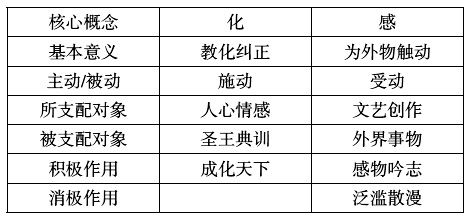

三 《文心雕龙》的“化感” 《文心雕龙》中的感,大多是指人心为外物所动,所产生的是情感,而感物所生之情变动不居,如《神思》篇讲“若情数诡杂,体变迁贸”,《谐隐》篇称“心险如山,口壅若川,怨怒之情不一,欢谑之言无方”,云云。感呈现为变化不居的样貌,刘勰遂以“化感”的方式,对其加以规范,使之合于正道。 为什么以这样的方式来处理“感”?要回答这个问题,须先厘清《文心雕龙》对“感”的运用和阐释。《明诗》篇论诗歌的发生,谈到了“感”与文学作品的关系:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然。”这里用了《礼记·乐记》篇的典故:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声……夫民有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常,应感起物而动,然后心术形焉。”(22)值得注意的是,《乐记》篇对感的诠释,具有一正一反的特点: “人生而静,天之性也;感于物而动,性之欲也。物至知知,然后好恶形焉。好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣。夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物也者,灭天理而穷人欲者也。”(23) 在《乐记》作者看来,感既有本乎性情、自由生发的天然,也有不守礼法、放任自流的散漫,利弊交织,瑕瑜互见,故有必要扬长避短,妥善处理。通过借鉴《礼记·乐记》篇的感观念,《文心雕龙》同样揭示出感的两面性:“自然”,是指情感起于人的天性,并被视为诗歌创作的内在动因;与此相反,“化感”是对情感的泛滥加以规范,有导引人欲、净化风气的作用。 如此看来,《风骨》篇的“斯乃化感之本源,志气之符契也”,意义应为:“(《诗经》的风)既是纠正情感、教化民心的(文学)起点,也是个体志气的具体呈现。”这种解释的先声可追溯到《毛诗大序》:“故变风发乎情,止乎礼义。发乎情,民之性也;止乎礼义,先王之泽也。”孔颖达正义曰:“变风之诗,皆发于民情,止于礼义,言各出民之情性而皆合于礼义也。又重说发情、止礼之意。发乎情者,民之性,言其民性不同,故各言其志也;止乎礼义者,先王之泽,言俱被先王遗泽,故得皆止礼义也。”(24)《诗经》的风“发乎情”,能表达民众的内心情感,“止于礼义”,是对人的情感表达加以约束,使之合乎礼法制度,这正是《文心雕龙》“化感”说的理论来源。 又《乐府》篇赞语称:“岂惟观乐,于焉识礼。”句中“观乐”使用的典故,出自《左传·襄公二十九年》: 吴公子札来聘,……请观于周乐。使工为之歌《周南》《召南》,曰:“美哉!始基之矣,犹未也。然勤而不怨矣。”……为之歌《豳》,曰:“美哉,荡乎!乐而不淫,其周公之东乎!”…… 对于其中的“歌《豳》”句,杨伯峻先生解释道:“《豳》风则西周所作,故此‘周公之东’杜预解为征东。”(25) 揆诸文本,刘勰对“观乐”有独到的见解。《时序》篇称:“逮姬文之德盛,《周南》勤而不怨;太王之化淳,《豳风》乐而不淫。”分号前的文字直接承袭了季札的“周文盛德”说,之后的部分则不然。有研究者指出:“‘《豳风》乐而不淫’者,谓《七月》《东山》之诗,《七月》述农田之乐而不及于私,《东山》述远征之归,有室家之好,而情止乎礼,皆乐而不淫意也。”(26)这种解释比较符合刘勰的原意。《文心雕龙》并未把《豳风》的“乐而不淫”同周公东征之事相关联,而是论以周族太王对民风的“化淳”;刘勰对《诗经·豳风》的意义采择,同样侧重于本于人情、止于礼法的教化意义。 总的来看,《文心雕龙》中的“化感”,化和感的所指对象与表达意义存在明显差异,化主要是施动行为,对客体施加教化矫治,促进事物向积极方面转化;感主要是人心为外物所触动,属于受动的行为结果。化与感之间不仅存在内部联系,而且双方共同参与建构了“道—圣—文—用、通”的关系链。对于这个问题,下文主要是结合“文之枢纽”的五篇文章,(27)来进行必要的论述。 《原道》篇称:“道沿圣以垂文,圣因文以明道,旁通而无滞,日用而不匮。”在这句话中,刘勰提出了四组重要的概念:道—圣—文—用、通。其中,道、圣、文分别对应了《原道》、《征圣》、《宗经》三篇文章题目的核心名词,(28)三者的内在关联性不言自明。“道沿圣以垂文”,意思是道经由圣人之悟,垂示经典;“圣因文以明道”,犹言圣人感通了天地之道后,把他的深刻体悟写入经典,使其昭明晓畅,不为所蔽。 既然如此,那么《原道》篇通、用的具体所指又是什么呢?《征圣》篇讲“陶铸性情,功在上哲”,“先王声教,布在方册”。在刘勰看来,上哲先王制定的明道之经典,要被用来化感,塑造民众的性情。《宗经》篇开宗明义,为经典的定位下了全面而翔实的断语: “经也者,恒久之至道,不刊之鸿教也。故象天地,效鬼神,参物序,制人纪,洞性灵之奥区,极文章之骨髓者也。” 经典被用来“制人纪”,整饬纲纪,“洞性灵之奥区”,教化苍生,化感民众,这正是“经”被称为“不刊之鸿教”的原因所在。 “道—圣—文—用、通”四者的关系,可以用《原道》篇中的一句话加以概括:“玄圣创典,素王述训,莫不原道心以敷章,研神理而设教。”依本文的论述,可作这样的一番阐释:天地间不为人知的至道,为“玄圣素王”所悟,成为“道心神理”,付诸笔端,谓之“创典述训”;再拿来“敷章设教”,潜移默化,化感万民。 从历时性的角度看,这种由体道而化感的理念,至少可以追溯到《易·咸·彖》之中: “圣人感人心而天下和平。观其所感,而天地万物之情可见矣。”……正义曰:“圣人感人心而天下和平”者,圣人设教,感动人心,使变恶从善,然后天下和平。“观其所感而天地万物之情可见矣”者,结叹咸道之广,大则包天地,小则该万物。感物而动,谓之情也。天地万物皆以气类共相感应,故“观其所感,而天地万物之情可见矣”。(29) 以上内容大意是说:圣人感通天地至道,再结合他的体悟,设置教化,化感民众,因而从圣人的感悟中,能够体察到天地万物的情状。《彖》辞中所蕴含的这一理念,正与《文心雕龙》的“化感”说相契合,也表明刘勰通过实际行动,彰显他对原道、征圣、宗经三者的内涵界定与价值判断。 《文心雕龙》在具体论述中或称“化感”,或将这两个概念分开来,单独使用,词汇的不同搭配方式,反映出刘勰多种文学理念的交汇,前面各部分的论述可用简表作如下概括:  《文心雕龙》所涉及的化与感,是一个庞大的体系。上表仅是从相关语例中得出的结论,并不是该书化、感观念的全面梳理和展示。尽管如此,也可以看出这些语例彼此之间的逻辑关系,以及所形成的理论格局。 (责任编辑:admin) |