|

作者简介:施晔,上海师范大学科研处

内容提要:1896年3月,清政府首次派遣学生13人东渡扶桑,拉开了晚清、民国中国人留学日本热潮的序幕。稍后,反映留日学生生活的小说也相继问世。最初是零星片断的,如佚名《破裂不全的小说》及梦芸生《伤心人语》中的部分章节。第一部完整的并专门描写留日学生及游历官员生活的小说应是履冰的《东京梦》,其后向恺然的《留东外史》继承并发扬了《东京梦》谴责小说的传统及故事情节,成为反映民国初年在日华人众生相的集大成者。

关键词:《东京梦》/《留东外史》/留日小说/情节传承

《东京梦》凡八回,作者履冰,宣统元年(1909)三月作新社刊,首有危澜楼主人《题东京梦六绝》及湘叶楼主人《读东京梦感题六绝》。履冰及两位题诗者生平待考。《东京梦》是我国第一部完整的并专门反映赴日留学生、游历官员生活的白话小说[3],其中颇多情节为当时在日华人生活的实录。

《留东外史》署不肖生著,跛子批点,全书十集一百六十章,由民权出版部陆续刊行于民国5年(1916)至11年(1922)间。一集二十章首有陈序(陈荣广)、刘序(刘韵琴)及张序(张冥飞),二集十八章署成舍我评、王无为批眉。“不肖生”为湖南平江人向恺然(1890-1957)。向氏早年曾两次东渡扶桑,数年的留学生涯使他熟谙日本的风土人情及部分中国留日学生和政治流亡者各种有悖道德甚至有损国格的丑行,遂以辛辣的文笔,撰写说部讽刺揭露在日华人的种种丑行劣迹。小说付梓印行后,销路甚广,风行一时。从现有资料看,《东京梦》是履冰唯一一种署名小说,因作者生平籍贯无考,我们只能从《东京梦》在作新社的出版时间1909年及小说第一回中的一句话“我们东京一别转眼已是三年”推测,作者离开东京的时间约在1906年或更早。而向恺然光绪卅三年(1907)[4]自费赴日留学,考入弘文学院,毕业后回国任岳州制革厂书记及湖南北伐第一军军法官。民国2年(1913)北伐军讨袁失利,随总司令程子楷再赴日本流亡,并于东京中央大学政治经济系学习[5]。1914年,也即“民国三年十二月十五日午后三时,尘雾半天,阴霾一室。此时此景就是不肖生兀坐东京旅馆,起草《留东外史》的纪念”[6]。这些资料证明向恺然与履冰在东京有过交往的可能性不大,且《东京梦》仅区区八回,在篇幅上与向恺然鸿篇巨制的《留东外史》亦不可同日而语。然而换个角度,如果从作品内容、叙事风格、情节延用等方面考察,可以推断出向恺然不仅看过《东京梦》,且其《留东外史》的创作深受履冰的影响。

19世纪末、20世纪初,中国各阶层痛感于强敌凌逼、国势日衰的危难处境,急欲通过学习西方改革图强、振兴祖国。政府广设学校,并向海外派遣大量留学生问道求益。日本因地理位置、语言文化的相近及学习借鉴西方文明的成功而成为国人留学的热土。据统计,“至1905年中国留日学生实际已达8千人,1906年更是达到顶峰,超过了1万人”[7]。与此同时,反映留日学生生活的小说也陆续问世,称其为留日小说其实并不确切,因为当时前往日本的人士除留学外,还有流亡、游历及任职日本的,所以“留日”一说并未涵盖后三部分人,因无恰切词语表达,故权且借用该词。近代留日小说大多仍走晚清谴责小说的叙述老路,揭发嘲弄在日华人的丑行恶德,《东京梦》滥觞在前,《留东外史》集大成于后。

一、扬恶抑善:在日华人众生相的实录

《东京梦》与《留东外史》作为谴责小说,必然具有“扬恶抑善”的特质,两位作者皆

喜采集丑角丑事入其小说,将所有的恶大白于光天化日之下,让人厌弃,催人警醒。

《东京梦》小说共八回,涉及人物也仅二十一人,大致可分为驻日公使馆外交官、来日游历官员及中国留学生三类。小说如实叙写了这三类人在日本的恶德丑行,如中国驻日公使馆参赞、留学生监督汪过明不顾国格与人格,狂热追求以淫荡闻名的菊家商店女儿房江并与其姘居。汪还伙同驻日公使阴谋镇压为军衣不足而前来交涉的士官学校留学生,学生代表黄身滔等三人被革官费勒令退学;河南三品官吴意施来日本游历,名为考察政治法律经济教育,却对东洋女色情有独钟、垂涎三尺,因此他的政务考察也落入“无意思”的尴尬;某新来的留学生在同乡欢迎会上坦言“出洋方是做官的捷径、登第的妙诀”[8],道出了许多留学生赴日游学的真正动机;日本政治大学留学生金赞荣以“政党养成会”为舞台沽名钓誉,竭力巴结清府官员以求进身之阶;师范学校留学生贾里孝为金赞荣艳遇故事所动,夜游吉原下等妓院买笑追欢,被人讽为“假理学”……

限于篇幅或其他原因,《东京梦》对人物及故事的描写并未充分展开,“人物的性格,写得都不大分明,使读者得不着较深刻的印象。关于事件的叙述,也都是一触即过,不能有酣畅的开展”[9]。然而,这些都无法抹煞《东京梦》在中国留学生小说史上的开创意义。

《留东外史》在继承《东京梦》实录在日华人众生相方面实乃青出于蓝而胜于蓝。小说篇幅约为《东京梦》的二十倍,凡十集一百六十章。在这样的鸿篇巨制下,向恺然有充足的空间及时间来穷形毕态其人物、精工细描其情节。全书涉及人物357人[10],作者将其中的在日华人分为四类:“第一种是公费或自费在这里实心求学的;第二种是将着资本在这里经商的;第三种是使着国家公费,在这里也不经商,也不求学,专一讲嫖经,读食谱的;第四种是二次革命失败,亡命来的。”[11]而作者的笔墨则集中在第三、四种人身上,前者以周撰、黄文汉、罗福等拿着官费却不思进取的留学生为代表,后者以林巨章、康少将、黄老三等政治流亡客为代表。这些人顶着留学生、流亡客的帽子却将自己身负的使命抛诸脑后,只知吃喝嫖赌骗玩,沉溺在低层次的情色与物质体验中不思自拔,正如《伤心人语》中所云:“以支那今日时势,破国亡家,眉睫间事。若辈远游异国,不思愤志于学归而供祖国之用,乃日事口体之乐,荒弃学业,令吾人见之焉,得而不为之齿冷也。”[12]湖南湘潭的周撰谋得官费出国后,在东京无恶不作,伙同郑绍畋聚众赌博,勾引渡边女校学生(实为卖淫妇)樱井松子与其姘居。其后,周撰又充当湖南都督汤芗铭[13]的密探,因作恶多端被革官费,最终遭革命党人枪决。林巨章为民党元老,革命失败后捞取巨额钱财流亡日本,顺道在上海重金购得名妓陆凤娇为妾同行,抵达日本后又欲变节投靠袁世凯,后因部下周克珂私通陆凤娇事发,又得知另一部下陆修龄窃取其两万多块钱首饰,林巨章在众叛亲离中心灰意冷,回国后遁入空门。需要说明的是,《东京梦》中没有留亡客这一类人物,是因为履冰写作《东京梦》的时代,日本尚少中国的政治流亡者,直到孙中山、黄兴等革命党人于1913年发动的讨伐袁世凯运动(即二次革命)失败后,才有大量革命党人流亡日本,故《留东外史》比《东京梦》多出了这类人物。

除此两类人外,《留东外史》与《东京梦》一样,也对清政府驻日公使馆官员及赴日游历官员进行了不遗余力的揭露与讽刺。海子舆名为驻日公使,实为卖国贼。他异常哈日,花钱钻营拜早稻田大学校长大隈重信伯爵为义父,娶日本绅士青木秋山女儿为妻。最可恨的是,他还伙同日人筑都氏用国家公款向日本购买飞不起来的劣质飞机,以便捞取回扣,中饱私囊。王甫察以江西经理员之名游历日本,却热衷于攫取女色与金钱,坑、蒙、拐、骗、偷无恶不作,甚至窃取身患重病、生命垂危的同乡曹亮吉的救命钱以供自己挥霍。《留东外史》中的大部分人物都被贴上了灰色的丧失道德感与廉耻心的标签,他们活动的舞台从情理中的校园移置到了妓院、餐馆、下宿贷间、活动影戏院这些追欢逐乐的所在,小说因而绝少校园生活的描写,东京的娱乐场所反而喧宾夺主地占据了大部分篇幅,有时还延伸至横滨、长崎等其他城市的色情场所及箱根、日光等旅游度假地。

此外,对历史真实进行最大限度的还原也是《东京梦》及《留东外史》的共同特征。上文所述两部小说中的大部分故事皆采自现实生活,如《东京梦》第八回“舞台一曲同奏杜鹃歌”中,罗田栢等留学生自组演剧社编演《黑奴吁天录》,《留东外史》第十九章“掷果潘安登场逞艳”中,姜清等人演《茶花女》事,皆取材于1906年由欧阳予倩、吴我尊、李叔同等人在东京成立的留学生文艺团体春柳社。该社于1907年2月11日在东京中华基督教青年会礼堂演出了话剧《茶花女》第三幕,这是春柳社成立后的首次演出,也是中国话剧的第一次正式演出。同年6月1、2日,春柳社又在东京本乡座举行“丁未演艺大会”,连续两天公演五幕话剧《黑奴吁天录》,轰动东京,引起日本文化、戏剧界的关注,著名作家坪内逍遥、小山内熏等都来观看演出,日本颇有影响的杂志《早稻田文学》也用了二十页篇幅专版刊登剧评,高度评价这次演出的盛况及积极意义。这些盛事在两部小说中都得到了如实反映,连两剧的演出地点“本乡座”及“青年会馆”都丝毫不差。此外,《留东外史》还实录了1913年2月孙中山访日、1912年7月30日明治天皇去世、吴先梅(小说中称吴大銮)刺杀袁世凯派驻日本的东京筹安分会头目蒋士立(小说中称蒋四立)、梁启超在锦辉馆组织的宪政党会议被国民党人打散等历史事实。小说人物姓名真假掺杂,孙中山、黄克强、胡瑛、梁启超、吴芝瑛、大隈重信、下田歌子、福田英子、山川健次郎等真名比比皆是,而假名字大半用于影射,如卖国求荣的海子舆即袁政府驻日公使陆宗舆[14],这一点可从小说第九十章结尾“陆公使买飞机”[15]句推出;艳帜高张的英雌胡蕴玉即浙江同盟会会员傅文郁[16]等等。向恺然“曲笔影射真人真事”[17],“对这些败类在日本的形形色色丑闻,尽情揭露,尖锐抨击。其中,牵涉到一些后来在政、学两界有头有脸的人物。知道内幕的人,可按图索骥,一目了然”[18]。据说,这些人甚至扬言找他拼命,“他毫不畏惧,并转告对方:从当天起,每天晚上八时至十二时,在横滨海滩等候。如果他们打死了向某,绝对没人找麻烦。向某打死了他们,也是同样没事。足足等了一个月,连人影子都没见”[19]。与《东京梦》不同的,《留东外史》的写实手腕和对历史的还原具有一定的自然主义及夸张色彩,呈现出受日本明治、大正之交的自然主义文学、特别是小杉天外小说影响[20]的某些现代特质。

二、简略与繁富:叙述手法的嬗变

在叙述手法方面,履冰以简笔写《东京梦》,“没有固定的主人公,这是晚清流行的一种体制,自然是由《文明小史》、《二十年目睹之怪现状》等书的影响而来”[21]。对过客式的二十多个人物,作者也仅采用粗线条勾勒,如菊家商店女儿房江是人尽可夫的淫娃,游历官员吴意施有着“一副又瘦又长显着青灰色的面孔,几根鼠须”[22]及与外形同样猥琐的内心,“视财如命,见色忘身”[23]。人物一个套一个连环而出,形象苍白单薄,确乏立体感。

全书亦无情节主线,随人随事,任意东西,信笔写就。起始叙明作者履冰游览西湖巧遇留日同学顾扣言,忆及往昔留日诸事,遂作《东京梦》。小说又以履冰、顾扣言于上海活动影戏馆观看《东京梦》作结,道出“辛酸一夕话,寄兴世人看”[24]的创作主旨。对每个故事的叙述皆简明扼要,一般一回写一事,如第七回“殢雨尤云了愿荷花节,冷评热语托意竹枝词”叙师范生贾里孝回国探母病,托友人士官学校留学生关伯牧照顾其妾。关氏乘机登堂入室,公然与贾妾梅春同居。贾里孝故事至此了结,颇有有头无尾之感。

《东京梦》的叙事语言较为平和,即便揭露很丑陋的事情,也不露锋芒,颇有冷嘲谑的意味。如关伯牧与梅春通奸,小说叙曰:“关伯牧送梅春回了栈房,便搬来与梅春同住。从此梅春有人陪着不嫌寂寞了。每天昼间在寓蹾着,说笑谈心,饮冰解热。待日落西山天近黄昏的时候,便联袂出游。夜深人静方步行归去。”[25]虽无穷形毕态的露骨文字,但隐含讥刺,平和耐读。

然而《留东外史》的叙述手法却是繁富的。

全书涉及人物众多,是《东京梦》的17倍,然而人物形象却较《东京梦》立体丰满得多。如黄文汉是小说中较少的未用骂笔描写的人物,这位湖北汉子仪表堂堂,文武双全,常能出奇招打败日本的相朴力士。他又熟谙日本文化及民间艺术,当他弹起三弦唱起浪花节时,能让日人如痴如醉、击节赞叹。他还有很强的民族自尊及爱国心,处处维护国家的利益和声誉。如他去箱根旅游时,邂逅态度傲慢的日军少尉中村清八,当中村狂言再加十万兵力一年之内即可吞并中国时,黄文汉当即翻脸,严厉斥责中村的出言不逊,并跳起来欲与其决斗,吓得中村赔礼不叠、落荒而逃。这样的描写在小说中多次出现,且皆以黄文汉大获全胜而告终。然而,就是这样一位足智多谋、正气凛然的硬汉也有致命软肋,那就是好色。黄堪称嫖界老手,“于嫖字上讲工夫,能独树一帜”[26],并研究出“吹要警拉强”五字嫖经,在男女情色角逐中总能凌驾于东洋女之上,与色鬼周撰有南周北黄的名目。黄文汉首次出场就带着朋友郑绍畋去小石川竹早町一户私娼家买春。他从东京去箱根观光,路过大矶时竟叫了四个艺妓陪酒取乐,并与领头的千代子演了一夜楚襄王阳台故事。渔猎日货的同时他也不放弃国货,与英雌胡蕴玉握雨携云,兴尽而散。费了很多功夫追到高等卖淫妇中璧圆子,与其同居且情投意合,但又企图勾引美少女君子。圆子终于无法忍受他的好色而与之决裂。俗话说:甘瓜苦蒂,物无全美,正因为作者没把黄文汉塑造成一个十全十美、毫无瑕疵的人物,他的形象才能鲜活生动地立起来。同样,周撰这个人物虽然作恶多端,然而他“身长玉立,顾盼多姿”[27],且有出色的交涉能力,鹤卷町当铺偷刨客人手镯上的金子,周撰据理力争,软硬兼施,终于挽回了损失。《留东外史》不给人物戴上脸谱,反而赋予他们丰满的血肉及鲜明的个性,使这些人物更接近生活的真实,这是向恺然的成功之处。

另外,《留东外史》还有意识地采用心理描写来充实情节、丰满人物形象,如八十六章中圆子谎称与李锦鸡约会以激将好色的黄文汉,希望他回心转意,老黄果然又气又妒:

黄文汉到此时,无话可说,只有叹气。忽转念,圆子虽是曾经当过淫卖妇,只是他到底有些身分,不是轻容易与人生关系的。我吊他的时候,不知费了多少气力,才如了心愿。……听他说话,显然露出已经有染的意思来。他说被姓李的缠疲了,不是明说出来了吗?且慢!他不是这样人,必是故意是这般说了气我的。[28]

一念萦怀,百转千回,这样的心理描写使故事更具真实感和可读性。

为使头绪纷繁、人物众多的小说不显杂乱,小说采用了双线结构。作者一方面用周撰、黄文汉两个主人公串起所有故事,形成两条平行且偶有交叉的情节线,又由这两条主线勾连牵引出其他人物和事件,从而织成一张包罗万象的巨大情节网。另一方面在文中预设草蛇灰线、马迹蛛丝,将故事渐次从容展开。即便跨越许多章节,也不显唐突无绪。如第九十章黄文汉在圆子出走后意冷心灰回国而去,读者一般都以为这两个人物从此了结。不料峰回路转,到第一百五十四章,黄文汉、圆子在人们的闲谈中重归外史,郑绍畋、黎是韦等艳羡李锦鸡的吊膀子功夫,何达武却说李也有马失前蹄的时候,他去吊与黄文汉分手后在一家酒店当酌妇的中璧圆子,却碰了一个大钉子回来。因郑绍畋是黄的朋友并受托打听圆子下落,此时真是得来全不费功夫。接下来两章是郑绍畋、黎是韦去赤阪笠原料理店找到圆子并转交黄文汉的信。到一百六十章,久违的黄文汉再次现身,在郑、黎陪同下找到圆子,带她回到中国,夫妻琴瑟和谐,生了两个儿子。黄文汉与圆子的圆满结局也让整部小说的大结局有了些许亮色,与其说这是作者的叙述技巧,还不如说这是作者美好的愿望,正如评者所云:“圆子与黄文汉之生离,为本书第一恨事,今作者代为团圆,其实并非事实,只可谓之笔补造化。”[29]

“笔补造化”即虚构,相较于《东京梦》,《留东外史》对历史事实的重构进入了一个更为自觉和自如的境界。两部小说都通过清末民初中国留日热潮中各色人等的卑劣行径,反映了那个特定时代和场景的历史真实。但《东京梦》尚停留在粗线条勾勒阶段,如对官员吴意施考察东京的叙写就如一篇日记,仅按他的游历路线,由帝国大学、劝工场、上野公园、浅草公园、富士见町待合所、美术学校一一写来,游历完毕这个人物也便结束,似蜻蜓点水一晃而过,不能给读者留下深刻印象。而向恺然则采用了真假掺杂、虚实互见的叙述笔法,他曾说过,《留东外史》所述故事“得自亲历者十之四,耳闻者十之三,余者为向壁虚构”[30]。如作者在接连描写了一大串丑行恶状之后,觉得“一枝笔实在污秽不堪了,极想寻一桩清雅的事来洗洗他”[31],于是虚构了一个颇具鸳鸯蝴蝶派小说神韵的爱情故事:中国美少年张思方租房于山口河夫家,与其女儿山口节子一见钟情。然而他们的感情却横遭山口夫妇干涉,节子被许配给了她的表兄藤本。经过一段波折后两人重逢,节子最后自投于江户川内殉情而亡,张思方万念俱灰,辞去官费黯然回国。这个纯美的悲情故事成为小说浊流中的一股清波,灰暗底色上的一抹绚丽彩虹,多元了小说人物画廊,也丰盈了情节书写的层次感及节奏感。

另外,《留东外史》以愤笔写就,作者本着“宁牺牲个人道德,续著《留东外史》,以与恶德党宣战”[32]的主旨,语言犀利,感情激烈,快意于剥开蒙在丑陋阴暗上的所有伪装,让其大白于天下。同样是留学生通奸事,《留东外史》让一对肆无忌惮的男女被光明馆里的其他学生捉奸在床,“他们两人,尚兀自交颈叠股的睡在被内没有醒。进房的人从被内赤条条的将夏瞎子拖了出来,不由分说的,每人进贡了几下,打得夏瞎子抱头陪礼求饶……”[33]欲令智昏的一对男女,全然忘记了自己都是已有配偶之人,结果自取其辱。这个故事已摒弃了《东京梦》中类似故事的浪漫面纱,全盘托出了原始肉欲不顾颜面及道德的宣泄。

三、故事情节的延用及拓展

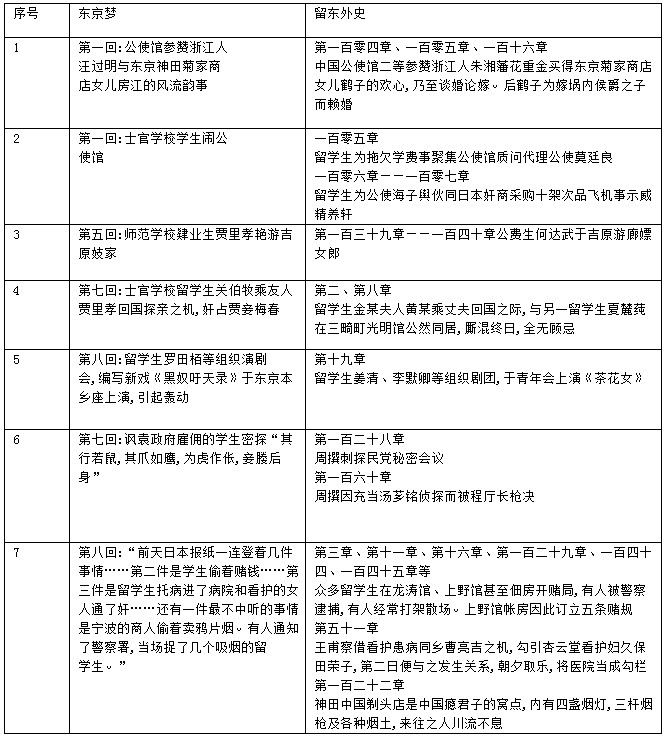

《东京梦》虽然只有八回,但其中的很多情节在《留东外史》中得到延用,现将两部小说中的类似情节列表如下:

由上表可看出,《留东外史》延用了《东京梦》的大部分情节,并将这些情节进一步生动化、细节化,使其更具可读性。

《留东外史》对《东京梦》的情节拓展可就三个层面阐述:

第一层面是对延用情节的拓展。如两部小说都写有驻日公使馆某参赞与菊家商店女儿的风流韵事,《东京梦》对此情节的叙述较为简单,先讲亲随马阿二把菊家商店女儿房江介绍给了汪过明,汪“听着心花大开,魂灵儿早飞在九宵云外去了。那夜就用了通天的手段,将房江宠络起来。从此朝朝尤云,夜夜殢雨,芙蓉帐里过生活了”[34]。而向恺然抓住了这几句大写意洋洋洒洒地做了一大篇文章:使馆参赞朱湘藩看上了菊家商店女儿高山鹤子,花费大量精力和金钱讨好高山父女,入不敷出时甚至私自挪用留学生学费存款,并胆大妄为地偷窃了公使莫廷亮五千元株式券(即股票)送给高山父女,终于买来美人共枕,议妥过了新年即行迎娶(一○四章)。岂料鹤子又邂逅了贵族埚内侯爵之子埚内秀吉,秀吉对鹤子一见钟情并瞒着侯爵向她求婚。一意巴结豪门贪图富贵的高山父女在婚礼举行之日赖婚,朱人财两空,气急败坏,颜面尽失(一一六章)。故事至此尚未了结,一直到小说即将结束的一百五十九章,作者借郑绍畋之口又提起这桩公案,朱湘藩将买给鹤子的婚戒的发票及预备结婚仪式上给新娘捧的白金花篮一并送到埚内老侯家中,“老侯大生其气,责骂了小侯一顿,立逼着小侯退了鹤子的婚”[35]。高山父女只得厚着脸皮再回过头来找朱湘藩,却碰了一鼻子灰,此后鹤子便公然卖起淫来。《东京梦》中的三句话,被向恺然演绎出了几大章文字,情节的体量及生动性、曲折性皆远远超越了前者。

其次是《留东外史》展现了远比《东京梦》更为广阔及复杂的在日华人社会生活画卷。小说首尾圆合的庞大情节链环环套出众多留学生、政治流亡客及政府官员在日本的放荡淫乱丑行,如郑绍畋嫖私娼染上严重性病(十二章),周正勋吊鸟居正一子爵的女儿差点被学校开除(三十一章),胡蕴玉风骚淫荡、人尽可夫,被其房东扫地出门(三十四章),江西经理员王甫察无恶不作,骗奸梅太郎、柳藤子、多贺子、馆主女儿、医院看护妇等众多日本女子……但是除了这些淫乱龌龊的故事外,《留东外史》还展现了国内风起云涌的反清、反袁革命浪潮及留学生的爱国抗日热情,描绘了独具特色的东瀛风景,嘲讽了欺软怕硬、自私势利、尚武好斗、崇拜金钱等日本国民的劣根性,所以具有透析人生、贴合时代的历史厚重感。

最后,《留东外史》美女英雄、情色暴力兼而有之的情节架构模式更适合市民的欣赏趣味。作品中吃花酒、吊膀子的男女情色故事比比皆是,一方面活画了国人蛰伏已久的性欲望在东土邻国无节制释放的集体狂欢,另一方面也反映了作者对日本女性带有民族仇恨报复指向的性征服,日本被贬为卖淫国,各阶层的日本女性都被贴上卖淫妇标签,这无疑暗合了甲午战争及丧权辱国的“二十一条”签署后国人对日本的敌视及仇恨心态。出于同一种目的,作者还加入了带有个人英雄主义色彩的武打情节,如第四十六章“伏机变连胜大力士”中,黄文汉一人打趴三个赤条条的相扑大力士,为了证明自己并没犯规,他冒着伤残的危险将斗桶粗细灯柱踢下一大块,让起初不服气的围观日人皆“伸着舌头,没得话说”[36]。中国人以枕头和拳头分别征服日本女人和男人的想象与书写给作者和读者带来了无穷的报复性快感。

阿英先生早在上世纪30年代就断言,“《东京梦》虽只是水平线的作品,但这几段真实的史实的保留,当时留日学生生活的轮廓叙述,是有着它存在的意义的”[37]。确实,《东京梦》的出现在20世纪文坛上应该是个大事件,这不仅在于它首开了中国文坛留日小说的先河,更在于它深刻影响着诸如向恺然《留东外史》、春随(陈登恪)《留西外史》等留学生小说的价值取向及书写范式。而向恺然兼具留学生与亡命客双重身份,这使他对这两类人都有深层次的了解,因而对小说人物及情节的驾驭也更为游刃有余,因而获得了庞大的读者群,市场的迫切需求促使向恺然又创作了《留东新史》、《留东外史补》及《留东艳史》,成为名副其实的留日小说集大成者。虽然《留东外史》也有诸多瑕疵,比如结构的冗长散漫、欠理性的民族主义倾向、色情与暴力并存的颇具市民趣味的书写模式等等,但它对读者了解清末民初在日华人的生活状况、解读日本的风土人情及文化、剖析中日国民各具特点的民族劣根性都具有不可替代的积极意义。

注释:

[1][清]履冰《东京梦》,作新社宣统元年版。

[2]不肖生《留东外史》,百花洲文艺出版社1991年版。

[3]原载于1903年《江苏》第一、二期的《破裂不全的小说》最早叙述留日学生的生活,可惜仅有两回,情节尚未展开。1906年由振聩书社出版的梦芸生的《伤心人语》第六章“瀛海归来谭”、第七章“东京支那留学生现象记”已涉及到留日学生的生活,但仅是小说的一部分。

[4]向恺然《拳术传薪录》中云:“吾年十七渡日本,与吾师王志群先生居密迩,湘人汤松何陶等,慕吾师拳技,约壮健而热心研炼者七八辈,赁屋于市外大久保。”

[5][16][17]平江不肖生《江湖奇侠传》附录,向一学《回忆父亲一生》,岳麓书社1986年版,第564-565页。

[6][11][15][26][27][28][29][31][32][33][35][36]《留东外史》,第1、1、971、25、2、922、1781、243、2、59、1763、478页。

[7]邵雍《20世纪初东京与上海在政治思想方面的互动———以中国留学生为中心》,《上海师范大学学报》(哲社版), 2007年第5期,第107页。

[8][22][23][24][25][34]《东京梦》,第55、16、42、98、81、10页。

[9]阿英《小说闲谈》二,上海古籍出版社1985年版,第81页。

[10]参见木山英雄著,赵京华编译:《文学复古与文学革命———木山英雄中国现代文学思想论集》,北京大学出版社2004年版,第290页。

[12][清]梦芸生《伤心人语》第七章,振聩书社光绪丙午年版,第52页。

[13]袁士凯政府的湖南都督。

[14]陆宗舆(1876-1941),字润生,浙江海宁人, 1899年曾赴日本早稻田大学学习。1913年12月被任为驻日公使。1915年初由袁世凯派遣,与陆徵祥、曹汝霖一起与日方代表日置益谈判,签订丧权辱国的“二十一条”。

[18]参见木山英雄著,赵京华编译《文学复古与文学革命———木山英雄中国现代文学思想论集》,北京大学出版社2004年版,第292-293页注[1]。

[19]《江湖奇侠传》附录,成仪则《忆恺然先生》,第560页。

[20]参见董炳月《国民作家的立场———中日现代文学关系研究》,三联书店2006年版,第49-54页。

[21]阿英《小说闲谈》二“东京梦”,上海古籍出版社1985年版,第80页。

[30]《民国人物传》,台北传记文学出版社1970年版,转引自董炳月《国民作家的立场———中日现代文学关系研究》,第13页。

[37]阿英《小说闲谈》,上海良友图书印刷公司1936年版,第173页。

责任编辑:张雨楠

(责任编辑:admin) |