出土文獻所見秦漢“多筆數字”(2)

http://www.newdu.com 2025/11/06 06:11:26 《简帛研究》 曾磊 参加讨论

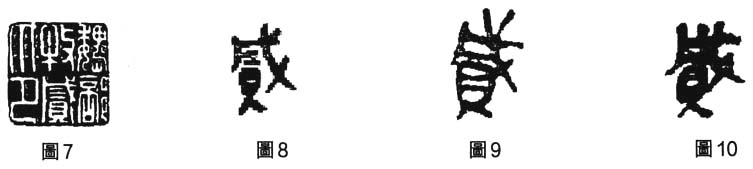

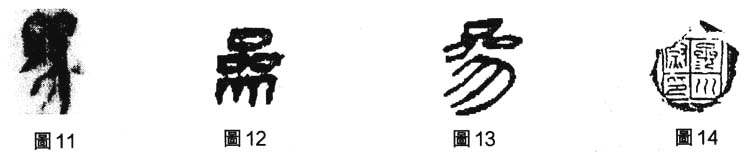

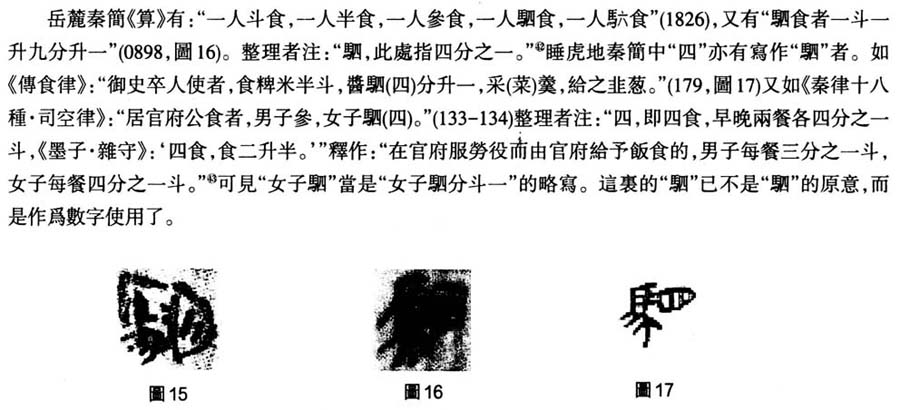

“貳”作爲數字在先秦秦漢時代也已經使用。《易·繫辭下》:“因貳以濟民行”,孔穎達疏:“貳,二也。謂吉凶二理。”(30)《禮記·王制》:“喪不貳事”,鄭玄注:“貳之言二也”。孔穎達疏:“喪不貳事者,謂不爲兩事,故讀從二三之二也。”(31)戰國“秦駰玉版”有“用牛羲(犧)貳(二)”、“用貳(二)羲(犧)”(乙背,圖9)。馬王堆帛書《戰國縱橫家書·朱己謂魏王章》:“今不存韓,貳(二)周、安陵必貤(弛)”(叁169,圖10)。均是將“貳”用作數字。  傳世文獻中有“參伍”一詞,常被釋作“三五”。《易·繫辭上》:“參伍以變,錯綜其數。”孔穎達疏:“參,三也。伍,五也。”(32)《國語·齊語》:“參其國而伍其鄙。”韋昭注:“參,三也。伍,五也。”(33) 李均明先生指出,戰國簡所見有許多字可假借爲“三”字,如上博簡“參”、“晶”、“厽”、“參”等。(34)秦代“參”之類大致在表示分數時使用,漢代以後的用法也如此。文獻中的“參”確有用作分數者。如《左傳》隱公元年:“先王之制,大都不過參國之一,中五之一,小九之一。”杜預注:“三分國城之一。”(35)《史記·淮陰侯列傳》:“足下與項王有故,何不反漢與楚連和,參分天下王之?”(36)又如居延漢簡:“ 不過,更多情况下,“參”可以作爲數字“三”使用。如清華簡《筮法》:“參(三)兇同”(7),“參(三)吉同”(9)。岳麓秦簡《算》:“ 簡牘契券有“參辨券”的形制,“參辨券”之名也出現在睡虎地秦簡《金布律》和張家山漢簡《户律》中。這裏的“參”亦與“三”通。居延漢簡又有“叁千九百一十七”(299.9B+299.32B)的內容。(37)此處的“叁”已作爲帳目文書數字使用。  “駟”原意爲四馬,如《說文》:“駟,一乘也。”(38)“駟”可與“四”通。《禮記·樂記》:“天子夾振之而駟伐,盛威於中國也。”鄭玄注:“駟當爲四,聲之誤也……每奏四伐,一擊一刺爲一伐。”(39)王弼本、河上公本、嚴遵本、傅奕本《老子·德經》:“雖有共之璧以先駟馬”。“駟馬”,馬王堆帛書《老子》甲本(壹52)、《老子》乙本(壹198下)、北大簡《老子》本(69)皆作“四馬”。(40)銀雀山漢簡《十問》:“駟鼓同舉,五遂俱傳。”(貳1558,圖15)整理者以爲“駟”即“四”。(41)  “伍”原指軍事或户籍的编制單位。大通上孫家寨簡有“五人曰伍”(126)的說法。又銀雀山漢簡《守法守令等十三篇·九》:“五人爲伍,十人爲連。”(壹939)整理者注:“《周禮·地官·族師》:‘五家爲比,十家爲聯。五人爲伍,十人爲聯。’”(44)《釋名·釋州國》也說:“五家爲伍,以五爲名也。”(45) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:春秋金文反书研究

- 下一篇:释“方”——兼论“方”的工具属性