来谕惓惓,亲如促叙——记复旦大学王继权老师

http://www.newdu.com 2025/07/02 07:07:23 未知 刘跃进 参加讨论

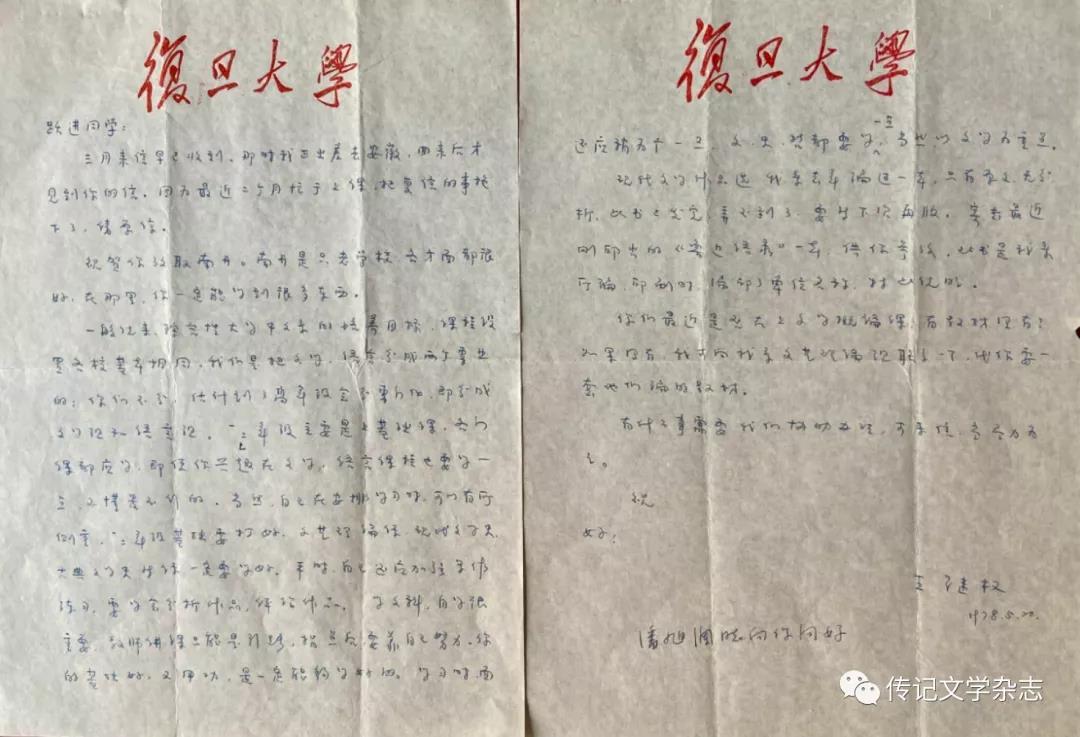

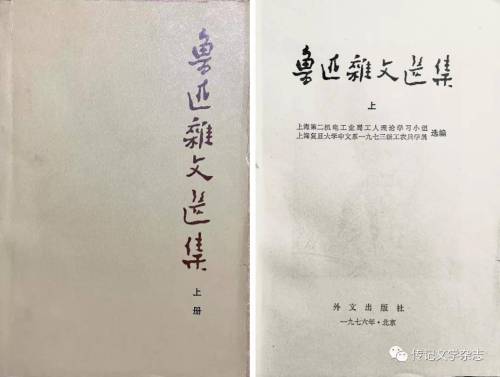

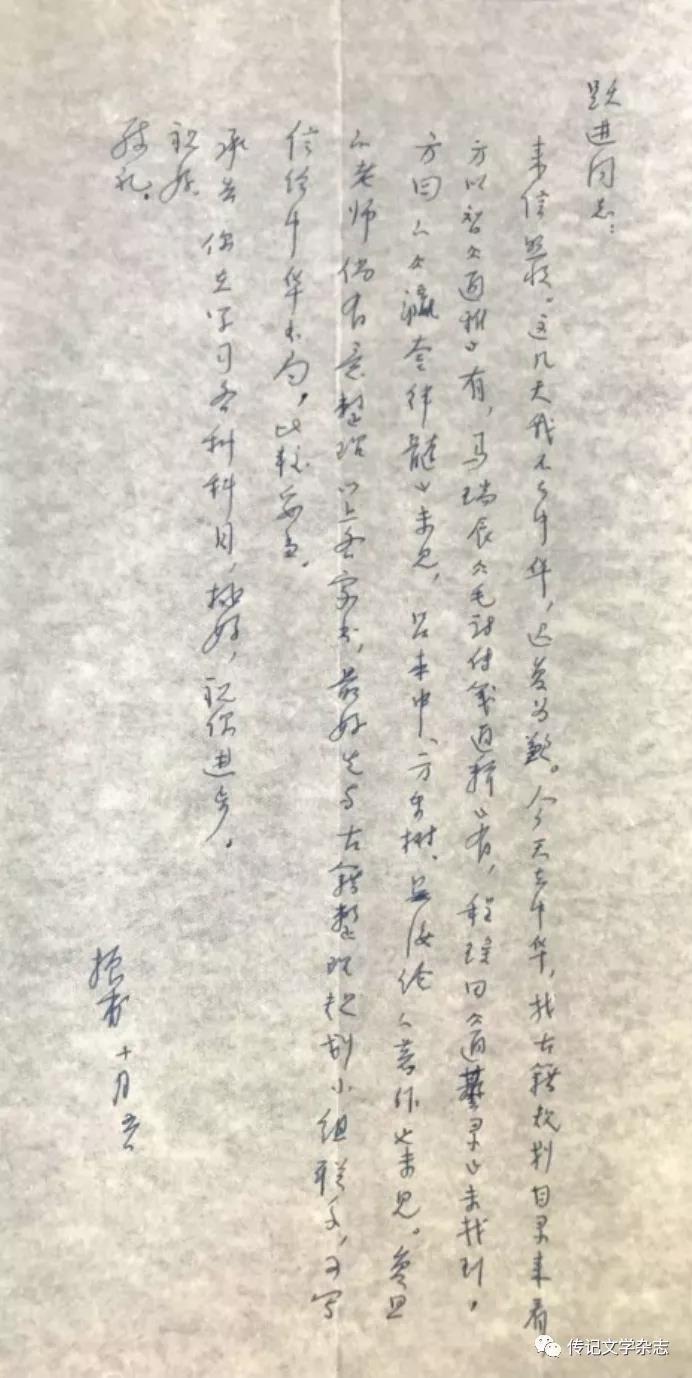

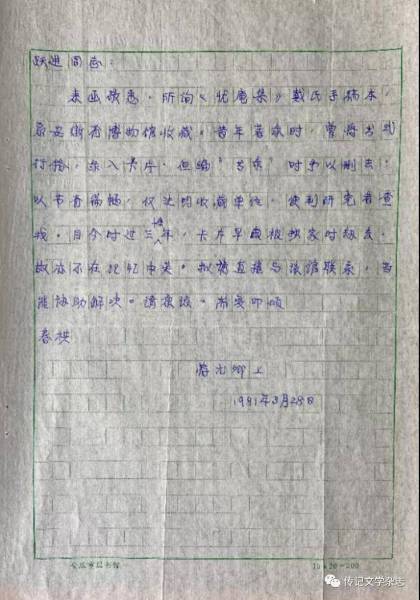

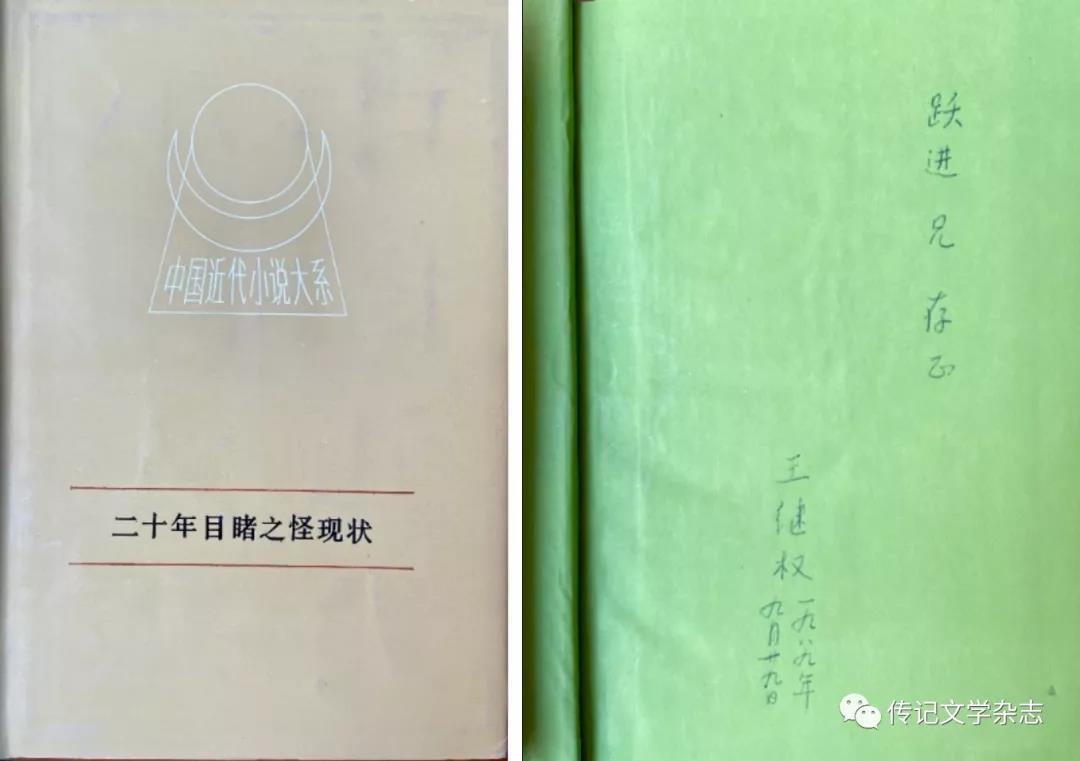

王继权先生是复旦大学中文系教现代文学的老师,我没有听过他的课,只是一个偶然的机会与他相识,后来见过三四次面。我还保留着他寄给我的二十多封信,留下了难忘记忆。从师承关系上说,我不是他的学生,却得到过他的很多帮助,感念不忘。 1977年,高考前后 我第一次见到王继权老师,是在1977年的夏秋时节。 那年,我正在密云山区插队。在田间地头,听人们议论,说是要恢复高考,高中毕业生也可以报名,不再需要群众推荐、领导批准。我在《“我在这战斗的一年里”》一文中回忆了这段往事,说到自己之所以积极要求上山下乡,除了想实现自己的作家梦,还有一个重要的理由,就是希望在农村好好表现自己,能像张铁生那样上大学。可是,能否上大学,掌控权不在自己手里,所以,那也只是一个虚无缥缈的念想。恢复高考的消息,对于迷惘中的我们来说,无异于春天的惊雷。 我们这一代人在时代的浪潮中漂泊得太久了。 下乡前的那一年,国家正处在巨大变革的前夜,暗流涌动。我们基本上处于停课状态,茫然无绪。我的高中同学周文奇从小随父亲学习木工,手艺不错,我就想从他那里学点木工的技巧,艺多不压身,在农村也许用得着。我尝试着使用刨子,学会了凿榫,反复练习拉锯,居然找到一点感觉。一天,我突发奇想,要自己做沙发。那时,沙发是奢侈物,谁家能有一对,是让人羡慕的事。学会一点木工,不妨实践一番。于是,我买来两个扁担锯成把手,拆了一个旧床板做沙发框架,又买了十多条拴门的弹簧,用麻绳拴紧。东拼西凑,因陋就简,不日之间竟真的做好一对沙发。最后还自己上漆,做了布套,看起来有模有样,用了好几年。我下乡用的木箱子,也是自己做的。中学十年,这是我获得的能够看得见的成果。 劳动生活让我获得简单的快乐,但心中仍不时有空虚之感。我真正的梦想是抓住机会上大学、当作家,成为有知识的人。那年,我们居住的大楼集中装修,一位刷墙的工人师傅是老三届的,聊天说到高考,他讲了一道古文断句题:“下雨天留客天留我不留。”不同的断句,就有不同的解释,很有趣。这几乎是我当时对于高考的全部理解,神秘而遥远。 不久,恢复高考的信息得到确认。我在乡下写信给父亲,请求帮我弄点资料。父亲来信说,有两位复旦大学的老师,正在中国青年出版社修改稿件,如有可能,回城拜访一下。 这两位老师就是王继权先生和潘旭澜先生。 在我的印象中,两位老师看上去都40多岁。王老师长脸,个子不高,说话平和,总是面带微笑,让人感到亲近。潘老师细高个,削瘦脸,说话快,动作敏捷,看起来很有才华。两位老师很热情,给我介绍了不少高考知识,还说了很多鼓励的话。那年年底的高考结果还算顺利,我考入南开大学中文系。入学后不久,我写信向两位老师汇报。1978年5月20日,王继权老师给我回信,还寄来《鲁迅杂文选集》《鲁迅语录》,这些著作也有他们的心血。 王老师在回信中说: 跃进同学: 三月来信早已收到,那时我正出差去安徽,回来后才见到你的信。因为最近忙于上课,把复信的事拖下了,请原谅。 祝贺你考取南开。南开是个老学校,各方面都很好。在那里,你一定能学到很多东西。 一般说来,综合性大学中文系的培养目标、课程设置,各校基本相同。我们是把文学、语言分成两个专业的;你们不分,估计到了高年级会分专门的,即分成文学组和语言组,一二年级主要是上基础课,各门课都应学,即使兴趣在文学,语言课程也要学一点,不懂是不行的。当然,自己在安排学习时,可以有所侧重。一二年级基础要打好,文艺理论课、现代文学史、古典文学史等课,一定要学好。平时自己还应加强写作练习,要学会分析作品,评论作品。学文科,自学很重要,教师讲课只能是引路,指点后要靠自己努力。你的基础好,又用功,是一定能够学好的。学习时,面还应稍为广一点,文、史、哲都要学一点,当然以文学为重点。 现代文学作品选,我系去年编过一本,只有原文,无分析,此书已发完,弄不到了,要等下次再版。寄去最近刚印出的《鲁迅语录》一本,供你参考。此书是我系所编,印刷时,漏印了单位名称,特此说明。 你们最近是否在上文学概论课,有教材没有?如果没有,我可向我系文艺理论组联系一下,代你要一套他们编的教材。 有什么事需要我们协助办理,可来信,当尽力为之。 祝 好! 王继权 1978.5.20 潘旭澜同志向你问好。  △王继权致本文作者信 我刚上大学,一无所知。王老师说“有什么事需要我们协助办理,可来信,当尽力为之”,我当时以为只是师长的客气,没想到,此后十多年,他每信必回,我深感爱厚。  △王继权寄来的《鲁迅杂文选集》书影 那时,我的全部注意力都集中在学习现代文学方面,想在鲁迅研究上有所突破。不久,又接到王老师寄来的《文学概论》,我去信表示感谢。王老师1978年8月10日复信说: 前后两信均悉,未复,歉甚。过誉之处,不敢当。知你学得很好,甚为高兴。祝你在学习上取得更大收获。 看来打基础还是重要的,当然也要扩大知识面。学文学(其他文科也如此),主要是理论、历史、现状;再加写作锻炼。这几方面应兼顾,不应偏废。 现代文学我也正在学习,懂得不多,虽在讲课,离应有的要求相距甚远。怎么学,我也说不全。我的粗浅看法是:学习中国现代文学史应与中国现代革命史、文化史结合起来,要明确中国现代文学的性质。学习现代文学史重点是要有史的概念(不是作家加作品),要掌握史的发展线索,要了解各个时期的文艺思想斗争、社团流派、创作倾向、主要的作家作品,要了解各个时期有些什么新的东西、新的特色。关于作家作品,要放在史中去了解,要放在当时的历史条件下去了解,这些作家作品,当时起过什么作用。作家作品很多,要分主次,重点作家要多花时间(二、三十年代的如鲁、郭、茅、巴、老、曹),一般作家也要了解其代表作。有的次要的,只要有一点知识就行了。学习方法上,可采取以一本文学史为主,看二遍或三遍,先有一个基本的了解,再看各家著作,进行比较。还可以分段研究,看一段史,抓几个问题,再看些专题论文和专著(可查索引)。作品要看,重点作家可多读一点,一般作家可读选集和代表作。读作品不能用初中里的办法,只看故事情节,要分析,要上升到理论,看后思考一番,再读些评论文章。文学史(包括古代与现代)在我们的专业中是一门主课,要学好它。它即是论、史、现状中的史(就文学范围说,当然从广义说,“史”包括整个历史、文化史、思想史)。 现代文学作品选,我系已无存书,现代文学史教材正在修订,八月可付印,估计年内可印好,届时当设法寄一本给你。 王继权老师信中所指示的读书门径,与罗宗强先生教导我的基本一致。学习文学史,不论古代文学、现代文学,都要有史的观念,把作家作品放在历史的场景中去理解,分析他们到底为特定的时代提供了哪些新的东西。这是其一。学海无涯,我们不可能把所有的书读完。世间万象,我们也不可能把历史完全看透。老师们告诉我,重要的是要抓住根本,即抓住重要作家作品,进行深入的比较研究,这样才能纲举目张。什么是根本?研究中国文化,最根本就是读经典,回到经典。现代文学史上的“鲁(迅)、郭(沫若)、茅(盾)、巴(金)、老(舍)、曹(禺)”,这是重点,是主线。这是其二。王老师特别提到研究文学,最终要上升到理论层面。理论是什么?理论不像名牌衣服上的标签,而是融化在我们血液中的一种综合素养,左右着我们的日常思考,这需要长期的锻炼、培养。不是说读了两三本理论书,就掌握了理论。理论思考要有深度,理论视野要有高度。理论的深度需要逻辑的梳理,思想的高度要有历史的支撑。在如此纷繁复杂的现实世界,在浩瀚无际的知识海洋,如果没有清晰的理论思考,就可能掉进去出不来。一个人能够把感受到的东西,用缜密的逻辑方式表达出来,这就需要理论的素养。这是其三。 这些道理,看似简单,真正成为我们的一种思维素养,并非易事。 1979年1月19日,王老师来信鼓励我说: 收到你的信已经很久了,因为忙和病,到今天才给你写信,请原谅。郎保东同志来上海时,我见到了,他说已经认识你。他原来是复旦的,以后你学习上有什么问题,可以找找他,我已拜托过。 从你来信所谈的情况看,学得不错,盼继续努力,学得更好一点。学习,我认为既要按教学计划,又不要被计划所束缚;既要重视老师的讲课,又不要被讲课所束缚。教学计划、课堂讲授是最基本的要求,这一要求一定要达到,但如有余力,可冲破这一框框,学得更主动一些,多学一些。还是老生常谈:理论、历史、现状及写作等几方面不可偏废。不要只懂点知识,要注意应用,更注意实际的工作能力。有时间可练习写评论文章。开始练习时,可写点小的,不要一开始写大文章,以后逐渐扩大。 下学年开什么课,有空时盼告知。如我们这里有材料,争取给你寄一点。《现代文学史》上册已付印,下学期初可寄给你。下册,要等下半年才印。天津人民出版社出了一本《鲁迅早期五篇论文注释》(王士菁编注),是否还买得到?如买得到,盼代我买一本,此书在上海书店不供应,只好托你了。 这里,王老师教导我如何按照大纲学习,又如何突破大纲,学会自学。他再一次强调了理论、历史、现状及写作几个方面的重要性。理论和历史容易理解,王老师所强调的现状,就是学术研究的状况,希望我注意学术史的学习。我后来基本上按照王老师的指点,注意理论、历史以及学术史的学习研究,受益无穷。 20世纪80年代以后,我的学习兴趣转到了中国文学批评史上。1980年5月,王老师请复旦大学中文系一位从事古代文学批评史的老师给我开了一张书单,叫我按照书单自学: 1.《中国文学批评史》(上册,复旦大学古典文学教研组编)2.《中国文学批评史》(郭绍虞著)3.《中国历代文论选》(一至四册,已出版二册,其余今年内出版)4.《中国文学论集》(朱东润)5.《中国文学批评》(方孝岳)(此二书分量不大,可作参考,以启发自己)6.《文心雕龙注》(范文澜)(黄侃《札记》,范注大部分已用)7.《文心雕龙译注》(上册,陆侃如、牟世金)8.《诗品注》(陈延杰)9.《司空图二十四诗品讲解》(祖保泉,安徽出版)10.《沧浪诗话校释》(郭绍虞)11.《诗品集解》(郭绍虞)12.《杜甫戏为六绝句·元遗山论诗三十首注》(郭绍虞)13.《原诗注》(霍松林)14.《艺概》(刘熙载)15.《人间词话》(王国维) 明清部分,可参考一般的文学批评史所提供的篇目线索,以及参考《文论选》正文及附录部分,略略多读一点,并从中对某些文学运动、文艺思潮及某些流派的文学思想提出自己的见解。如明代前后七子的复古运动,公安派三袁及李贽、金圣叹、李渔、神韵派及王渔洋、袁枚及性灵说……近代部分,可参考《文论选》,再阅读《中国近代文论选》(上下册)。 这份参考书目不知是哪位老师提供的,我很感谢他。这些著作,我都在第一时间购买,或者借阅,帮助极大。譬如《中国历代文论选》第一册,几乎被我翻烂,其中一些篇章,背得很熟。 1984年,报考研究生 我上大学二年级时,就立志报考研究生。我在《从师记》中写到过,我曾向父亲的老同事苏醒阿姨寻求帮助,给我提供一份文学所招收科研人员的现代文学试题。那时,我对文艺思想史的研究也开始有兴趣,王继权老师非常赞同我的选择。1979年11月25日,他写信给我说: 你说今后想考研究生,这很好。国家需要人才,青年同志更应积极努力。你在你们班上年龄较小,学习也不错,应争取机会进一步深造。因此,除学好当前教学计划中规定的课程外,可以有些侧重,在某一方面多注意一些。作为基础课,文艺理论当然要学好,但今后考研究生是否就考理论,值得考虑。除非你对理论特别有兴趣,对哲学特别有基础,否则,就不必选这一研究方向,因单搞理论不一定能搞出什么名堂(至于考美学或西方美学那是另外一回事)。我是倾向你考古典文学或现代文学的,搞史较踏实。如果考古典文学,还得确定考哪一段。你说想考古代文艺批评,这当然也好,但要有较扎实的古典文学史基础和古汉语基础。这一专业搞的人不多,但难度大一些。复旦在这方面基础较好,有好些中、老年教师研究这一专题的。你如有兴趣,今后可托有关同志给你开点书目,弄点资料。要考研究生,外文一定要好,好些考生常常因外文不好而落选。希望你坚持学外文,而且把它学好。当前要集中抓好一门,不必搞两门。以后当研究生时再选读第二外语。 1980年年底,王老师又来信提醒我报考研究生时的注意事项。他说:“按时间推算,你现在是大学三年级(下),再过一年就可毕业,明年夏天高校无毕业生,按规定,你们这一班可提前考研究生。你打算考吗?如有这打算,望及早来信说说你的想法,我可为你出出主意。此事要抓紧,机不可失,时不再来。” 我后来决定报考古典文学或古代文学批评史专业的研究生,遂向王老师打听复旦大学的招生情况。1981年6月,王老师又来信说: 研究生招考往年都是五六月份,今年推迟了。我向研究生办公室打听了一下,兹把有关古典(包括批评)、现代文学方面的专业方向、收招名额及指导教师姓名开列于下(也只是部分),供你参考。文艺理论和语言的未抄。这次招的基本上都是硕士研究生和博士研究生。 中国文学批评史,2人,王运熙教授、顾易生副教授。唐宋文学,1人,刘季高教授。唐宋文学,1人,王水照副教授。传记文学,2人,朱东润教授。当代文学,3人,潘旭澜副教授。比较文学,2人,贾植芳教授。 可惜我没有很好地照王老师的建议去做,外语学习成效甚微,文艺理论学习也有放松,结果第一次考研究生就名落孙山,情绪非常低落。王老师来信安慰我,还把落选原因归结到自己身上,说:“这次你未考取研究生,应该说我也有责任,我没有事先关照你,除抓主课外,还应注意公共课,因为录取时,要看总分,要看各科成绩。这些,你没有经验,我是知道的,少说了一句,加以很长一段时间没有联系,未能告诉你,事情已经结束了,安下心来工作,重新安排计划,好好努力,争取尽快做出成绩。”王老师的话给了我很大的慰藉。 考试的失利,让我反而奋起。我暗下决心,全面准备,终于在1984年考上了杭州大学古籍所的硕士研究生。那年5月到杭州参加面试,我专程到上海复旦大学向王老师汇报学习情况,当天晚上就住在他家。那时,他刚刚搬进校内第二宿舍,三室一厅,另有厨房和浴室。在当时,这样的居住条件还是不错的。印象最深的,是那间独立的书房,不大,却充满书香。第二天早上,王老师给我准备了一碗香喷喷的大排面,那是我第一次吃到江南大排面,余香绕口,回味至今。 1985年,我在考虑学位论文选题时遇到了困难。王老师建议我结合专业学习,从事古籍点校工作。为此,他专门写信给黄山书社的胡士萼先生,希望能给我一些帮助。我先从清华大学图书馆中选取若干种明清皖籍作家作品目录,又到首图查阅《首都图书馆藏中国小说书目初编》(“五四”以前部分)、《安徽文献书目》等,整理出一份皖籍作家作品的简目。王老师看过后给我回信说:“书目看了,都很好。”又说:“在收到你来信的同一天,收到了黄山书社副总编胡士萼同志的来信,他对我们拟整理古籍表示欢迎,还谈了一些有关情况。本来,我们商量一下,就可给他回信,因地处两地,无法商量,兹把胡信寄上,请一阅,并请提个初步意见,我再写信给他。”随信所附胡士萼先生的信是这样写的: 你和你的朋友愿意参加安徽古籍的整理工作,我们表示热烈欢迎。安徽古籍甚多,但整理工作起步很晚,目前面临着很多困难。一个是经费问题,省里至今尚未给予专款补助;一个是印刷问题,缺少繁体字。这些问题都亟待解决,否则工作将很难展开。来信中提出的一些选题,有些已有约,如施闰章、戴名世、姚莹、吕祖谦、姚范等的集子;有些尚未约人,如张潮、方岳等人的集子。另外,有些大家,如方东树,中华书局是否已有约,我尚不清楚;像程瑶田的《通艺录》听说中华(书局)已有约了,不知是否可靠。说到张潮的《虞初新志》,记得此书五十或六十年代出版过了(不知记忆是否有误),如果你们想搞,不知如何搞法?盼告(此书我未读过,不知内容质量如何,读者面怎样)。方岳的集子,我们未约稿。不过此人不太知名。吴汝纶的著作不少,也不知中华(书局)是否已约人。如果没有,倒是值得搞的。鉴于上述情况,请你们商量一下,把范围缩小一些,先搞个一二种,其余的项目以后陆续再搞。你意如何?士萼。85.9.7 王老师说:“我同意他的意见,即把范围缩小些,可能性不大的不提,提些他们能接受的题目,可提二至四个,供他们选择。我搞的总得限在近代(至多是清),你则可宽一些。最好是资料稀有的(但清华、复旦有藏)。部头大小,我大点无所谓,反正时间长,你则先选卷数少一点的,以应付毕业,以后再搞多卷的。有些事要向北京中华(书局)打听,我无熟人。你有否?但打听这种事,务必关系较好,否则会成为给人提供选题。” 按照王老师的提示,我托周振甫先生、柴剑虹先生向古籍整理规划领导小组了解相关情况。两位先生都很认真地给予解答。柴先生回信说:“所询《通艺录》等著作是否列入出版计划一事,我了解了一下,知道《毛诗传笺通释》一书我们早有成稿。至于吕本中、方回二人著作,不知是指别集还是某一方面的专著?如吕本中的集子,北京师大中文系已有人在搞。方东树、吴汝纶的著作,是有出版计划的。但具体如何组稿,或是否有成稿,因我局语言编辑室的负责人不在局里(外出了),所以不清楚。我的想法,目前整理古籍的规划从上到下层次很多,有些东西重复也难免。关键是整理者要先与出版社取得联系,否则就比较麻烦。只要出版社接受,同一书出两种也可以。”周先生说:“这几天我不去中华(书局),迟复为歉。今天去中华(书局),找古籍规划目录来看,方以智《通雅》有,马瑞辰《毛诗传笺通释》有,程瑶田《通艺录》未找到。方回的《瀛奎律髓》未见。吕本中、方东树、吴汝纶的著作也未见。复旦的老师倘有意整理以上各家书,最好先与古籍整理规划小组联系,可写信给中华书局,比较妥当。承告你在学习各科科目,极好。祝你进步。振甫。十月五日。”  △周振甫致本文作者信 安徽省对古籍整理有“双效益”的要求,我们提出的选题,落实比较困难,就没有继续进行下去。尽管如此,我与黄山书社一直保持着密切联系。他们整理出版的《安徽古籍丛书》《历代曲话汇编》《全宋诗辑补》等,我多有收藏,不断翻阅。在学习过程中,特别注意清华大学图书馆所藏皖籍文人著述,并与《皖人书录》的作者蒋元卿联系,撰写了关于戴名世《忧庵集》的文章,发表在《江淮论坛》上。  △蒋元卿致本文作者信 为了让我更好地拓宽学习途径,王老师还介绍我与复旦大学章培恒先生取得联系,让我得到章先生的帮助。 1985年10月7日,王老师信中说:“我校古籍所在整理《全明诗》,规模很大,是全国的重点项目之一。负责这一工作的是我的老师章培恒教授。他是国务院古籍整理出版规划小组的成员,也是我校古籍研究所的负责人。昨天,我同他说起你,也谈起清华的藏书。他说,复旦古籍所正拟去清华看书。如有熟人(如你)协助一下,就方便多了。他还说,如果你或文史教研组的老师愿意承担些整理任务,也欢迎。我想这是很好的。我可把你介绍给章老师,他是专家,也是名家。你可向他学点东西,也可得到他的关照。去清华查书,可安排在寒假或明年暑假,那时,你是在北京的。由于查书较多,清华图书馆方面,得有人帮帮忙,麻烦之处,所里是会酬谢的。” 杭州大学古籍所的部分老师也参与了《全明诗》的整理工作,我就协助平慧善老师整理了《赵考古先生遗集》(赵谦),还受平老师之托,与卢敦基同学专程到福建等地查阅明代别集的收藏情况。毕业后,我回到清华大学工作,又邀请图书馆的苏应海同志一起整理清华大学所藏《周钝轩先生文集》二卷、《东武山人集》七卷、《灌园吟》一卷以及《西楂集》《还朴心声》等稀见珍本明人别集。 可惜,这些成果迄今尚未问世,而王老师、章先生归道山久矣。 2001年,最后一次见面 与王继权老师有限的接触中,我最大的感触是,他虚怀若谷,踏实做事,至于虚名,他看得很淡。 我分配到清华大学工作,王老师认为很好,他特别高兴。1982年3月,他给我回信说:“分配在清华工作,是非常好的,虽不是文科学校,但藏书丰富,工作条件好,这是十分难得的。有了好的客观环境,再加主观努力,一定会做出成就。可惜清华在北京,如在上海,有这么多的藏书,我也愿意去。” 他还为我指明了学习的方向:“①先把基础打好;②把当前的教学工作搞好;③在完成教学工作的前提下,搞点东西;④写论文、编选、选注的工作都可做;先少一点,再搞大的;⑤从你目前的工作看,不宜单搞古典文论、古典批评,应朝史、作家、作品方面转,因为单搞文论和批评,不易见成效;⑥搞任务,不一定一个人搞,开始可与人合作,这样可取长补短,而且速度快。” 他认为,只要工作环境好,照样可以做学问,是否有研究生名分,这不重要。他说:“研究生未考取,无妨。有现在这样的工作条件,只要努力,一定会做出成绩。我看,以后你也不一定再考,就在现在的岗位上努力学好了。如想考学位,在职的也是可以考的。” 我在杭州大学取得硕士学位之后,得陇望蜀,想继续报考博士研究生。1987年年底,王老师来信说:“你是否考博士的问题,要根据具体情况决定。如估计在近一二年、二三年内,在科研上有较大成果及在同辈中又走在比较前面,则不考也无妨;否则,读博士也有好处。总之,得具体分析一下。” 我考取博士研究生后,考虑今后的工作去向。王老师的态度很明确,建议我回到清华大学任教。1989年8月13日来信说:“得悉你已在读博士学位,很高兴。今后的工作去向,我觉得还是回清华好。大学比较稳定,清华又是名牌,图书资料比社科院丰富,同样可以从事研究。所‘不利’者,无非要上几节课,其实也花不了多少时间。”在那个时期,他的意见是对的。 我在清华大学教书多年,每周只有一次课,任务其实不重,但课比天大。我那时初出茅庐,全身心扑在教学上,日子久了,感觉研究工作相对来说做得不够,很想专心致志地从事研究工作。所以,博士毕业后,我没有遵循王老师的意愿,而是留在了中国社科院文学研究所。 王老师对于我留所工作,没有说过什么,但我想,他应当还是希望我到高校工作。在教学一线,教书育人,可以取得看得见、摸得着的成绩。在我们的通信中,他每信都会谈到他的教书情况。如他在1979年11月25日的信中说:“这学期我在给二年级上现代文学史,每周三节课,上一年。还参加研究生指导小组,与其他二位同志一起共同带几个研究生。这是这学期的主要工作。此外,还联系辅导几位兄弟院校的进修教师和做一些研究工作。头绪多,事情忙一点,身体尚可,还能坚持。”他是把教学当作头等大事。他的研究,都放在教学之余。 对于最初从事现代文学研究,他在1982年3月的信中说: 我这二三年一直在教中国现代文学史课,上学期刚教完,这学期轮空,在准备专题选修课,今年秋天要开,教学之余搞了一些东西。①去年与一位同志合作搞了一本《郭沫若年谱》,共80万字,交江苏出版社出版,上册已看过校样,不日可出书,下册已发排。②与二位老同学一起搞了一本《郭沫若旧体诗词系年注释》,也是80万字。上册已排印,一、二校已完成,还在等三校样,估计六七月份可出书,下册尚未完成;③和几位老同学一起编了一套《现代世界短篇小说选》,共四册,140万字,由安徽人民出版社出版,已出全;④和上海电影制片厂同志一起编了几本电影故事和电影小说,有的已出版,有的还在排印。目前还在搞《外国电影辞典》的作品部分,这是应辞书出版社之约编写的,初稿已完成,年底或明年初可出版。此外,手头也有些其他的东西在搞,这些东西,质量不高,今后争取向高深一点发展。目前,出书很难,出版界不熟,联系颇困难。可做的事是很多的,主要是时间不够,出版条件困难。 这几年因埋头教学、研究,很少外出,很想有机会再去北京,看望你爸爸和其他同志。  △王继权致本文作者信 20世纪80年代中后期,王老师把工作重心转移到近代文学史研究。 1987年11月,他来信说:“近年来,我主要在搞近代文学,除教学外,正在修订《中国近代文学史稿》,还在编《中国近代小说大系》,还想做点其他的事。明年要招研究生,招生计划已公布,正在为此事忙碌。”为此,我还协助王老师查阅清华大学图书馆的相关资料,主要查阅近代小说(1840年以后)方面的资料,并作记录,包括书名、作者、出版年月(包括版次)、出版单位、卷数、字体、版式、总字数等内容,也借此机会学习近代文学的知识。 1989年9月21日至24日,王老师来北京参加江西人民出版社召开的“中国近代小说大系”出版座谈会,这是他那个时期的重要收获。第一辑十一卷,已出版;第二辑十四卷,业已交稿。开会那天,我去北京国际展览中心拜见他,并躬逢盛会,见到了久负盛名的贾植芳、王瑶、章培恒、倪其心、白化文、程毅中、邓绍基、安平秋、孙钦善等专家。王老师还送我“大系”第一辑中的《二十年目睹之怪现状》。  △王继权赠本文作者的《二十年目睹之怪现状》 最后一次拜见王老师,已是12年后的2001年11月14日。我到上海参加章培恒先生主持的“中国文学古今演变研究国际学术研讨会”,参加会议的有王元化、罗宗强、邓绍基、陈伯海、项楚等先生,王老师没来参会。利用会议间歇,我到王老师家中探望,乍一见面,有点惊讶,12年不见,他怎么忽然就老去了呢?头发稀疏,行动也有所不便了。我脑海里瞬间划过1977年10月第一次见面的场景。那时,他不过四十五六岁的样子。岁月不居,人生易老,一晃24年过去了。离开上海前的那个晚上,我独自漫步在四平路街头,追寻故迹,凭吊旧情,不禁感慨万千。 之后,我曾多次到上海,来去匆匆,没有再去看他。我总觉得,时间还长着呢,还有很多见面的机会。直到多年后,我才知道他去世的消息。回首前尘,无任怅惘。我们连一张合影都未曾留下,以致在我的记忆中,他的相貌都有些模糊起来。为写这篇文章,我上网去查询王老师的生平信息,所获极少,只好请老同学傅杰兄代为查询。这才知道,王老师1932年6月5日出生,2009年5月2日去世,享年77岁。 按照世俗的说法,王继权老师没有任何帽子、头衔,只是一位普通的“教书匠”,编写了一些有用的教材。他在复旦大学教书育人的成绩,我无从知晓。从我的角度看,他确实是一位循循善诱的好老师。最初相识的时候,我只是一个下乡知青,正在农村“修理”地球。我后来读本科,读硕士,读博士,从讲师到教授,他一直在远远地关注着我。他就像辛勤的园丁,在不同时期,针对不同情况,默默地为我补给养分。小子何德何能,竟能得到王老师常年的垂青,实属不易。我想,王老师这样做,只是出于一个老师的本能。他希望把自己的所知所得,毫无保留地告诉后学,让他茁壮成长。如今,我也是一名老师,也要像王老师那样,努力工作,培养学生,多出成果,这也许是对老师的最好回报。 (作者单位:中国社会科学院文学研究所) (责任编辑:admin) |