句法何以构词

http://www.newdu.com 2025/10/21 11:10:07 未知 杨炎华 参加讨论

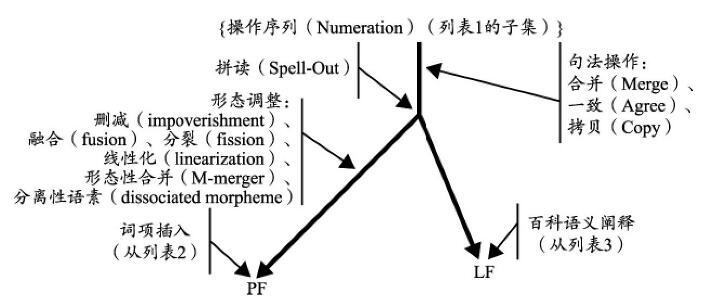

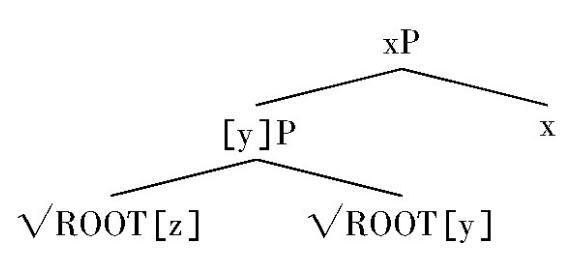

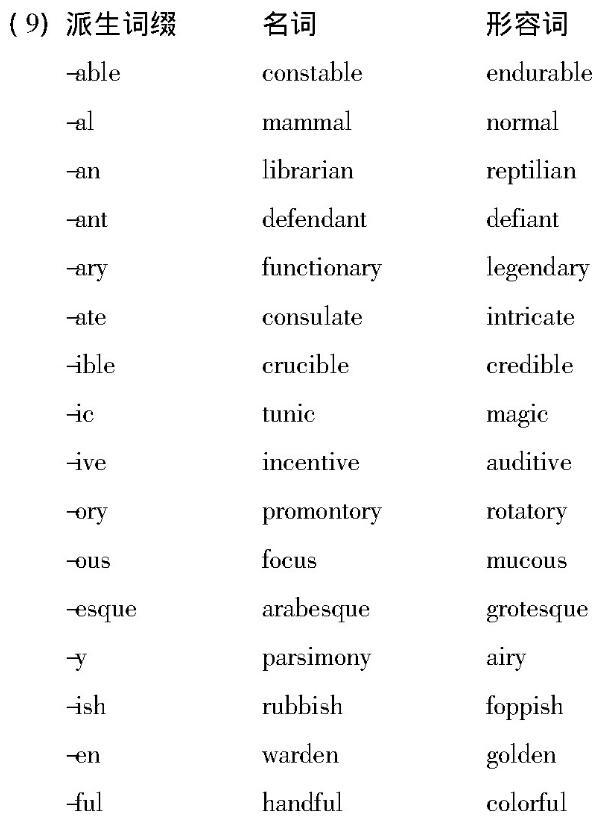

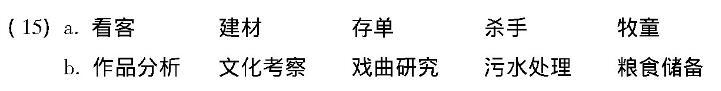

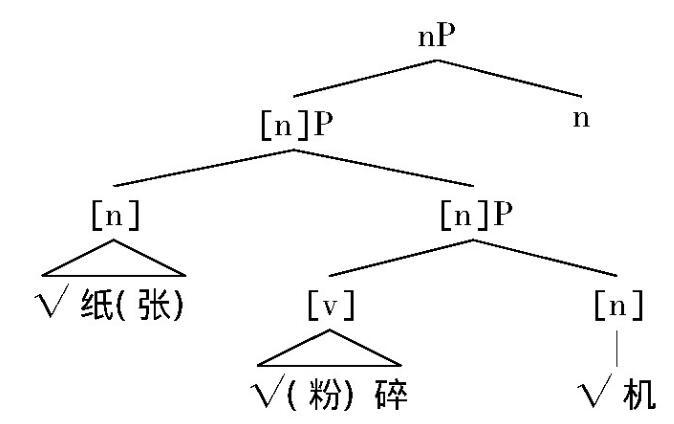

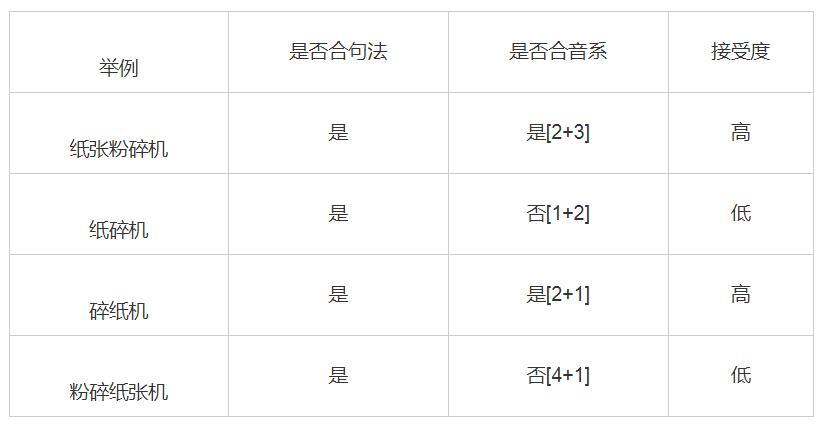

摘 要:句法能否构词,这个在西方语言学界已经争论了长达半个多世纪的问题,在汉语学界却没有引起太多的争论,其答案基本是肯定的,这显然是由语言的类型差异带来的。本文检讨了汉语语法研究内部这一没有太多争议的话题。从理论上看,结构主义认为语素不具有词性,分布式形态学认为词根不具有任何句法特征,二者虽“名”异但“实”同,都使得汉语句法构词陷入了理论困境。按照分布式形态学之词不是在词库中一次生成的思想,本文从理论和事实两个方面重新论证了句法构词的可行性,其核心观点认为:作为初始运算项,词根与功能语素一样也具有句法特征,不过词根带有的是不完整的句法特征,即惰性或缺略的句法特征。事实上,在结构主义语言学的理论框架内,从功能分类的角度同样也可以得出类似的结论。 关键词:分布式形态学;构词;语素;词根 作者简介:杨炎华,男,博士,西北大学文学院副教授。 基金:教育部人文社会科学研究青年基金项目“汉语词缀、语缀与词法-句法接口研究”(项目编号:16YJC740079)资助 1. 引言 句法构词是汉语语法研究中一个重要的传统。特别是自结构主义以来,语法学家们普遍地认为,汉语最主要的词法模式——词根与词根复合构词, 基本上是按照句法规则构造的。例如,陆志韦等(1964:2,11)就指出“汉语里,造句的形式和构词的形式基本上是相同的……同一结构类型的片段可以是词,也可以是词组”; Chao(1968:214)也认为汉语复合词内部的结构关系跟句法关系类似;朱德熙(1982:32-3)直接指出绝大部分复合词是按照句法结构关系组成的,如“汉语复合词的组成成分之间的结构关系基本上是和句法结构关系一致的……复合词的结构和句法结构是平行的”;高名凯(2011[1986]:108)也认为汉语复合词是“拿句法的原则来构词的”;张志公(1981:17)甚至认为“在汉语里,语素和词的性能是一致的;语素同语素组合,词同词组合,词同词组组合,词组同词组组合,方式和手段是一致的,组合起来产生的关系是一致的”。不仅如此,语法学家们还进一步认为这是汉语语法的一个重要特点,如任学良(1981:134-5)就指出“汉语词汇中,大多数的词,就其内部结构来说,其结构关系和句子的结构关系是一致的,这是汉语造词法的一大特点。英语的‘合成词’也不少, 而且也是用句法结构关系造成的, 但是不像汉语的造词法和造句法这样全面一致”。目前,一些专门的汉语语法研究教程(如陆俭明 2013:10-1)和主要的汉语基础教材(如黄伯荣、 廖序东 2017:7)都普遍地把这一点作为汉语语法的一个特点加以介绍。 然而,一个被忽略的理论问题是:句法何以构词?如果语素没有句法特征,那么语素何以能够按照句法规则构词?因为按照结构主义的理论认识(如朱德熙1982:25),句法加工的初始对象并不是语素而是词,语素没有句法特征(如词性)。关于这一点,陆志韦等(1964:12)曾直言“语素当然不能分词类,但是依然可以凭意义分类……所不幸的,照历来的习惯,语素的类名和词类的名称用同一个系统”。不幸的是,数十年来这一“不幸”始终存在于基于结构主义的汉语句法构词的理论与实践。 近些年来,在生成语法的影响下,特别是在分布式形态学(Distributed Morphology)的理论框架下,汉语句法构词重新成为一个崭新的话题。分布式形态学肇端于1990年代, Halle和Marantz(1993)是其开创之作。它不是一种单纯的形态学理论,而是最简方案框架下探求UG的另外一种研究模式1。在秉承词汇主义的最简方案中,语法有两个生成部门,一个是句法,一个是词库。与此不同,分布式形态学否认生成性的词库,拒绝词汇主义的假设,认为语法只有一个生成部门,即句法,句法同时负责造词, 如: (1) 语法结构  其中,列表1储存着供句法加工运算的初始对象,即词根和语法特征(功能语素或抽象语素);列表2是词项表,负责对句法终端节点赋音,决定了句法终端节点成分与其语音实现形式的连接;列表3是百科知识表,存储的是语义内容,即词根的意义信息, 负责词根的意义阐释。列表1是生成性的,列表2和列表3虽然是可扩充的,但都不是生成性的。总之,词库不复存在,取而代之的是三份列表。 Harley(2014)对分布式形态学的上述语法模式作了更为清晰和具体的刻画,如(2)。 按照这一理论,句法加工后的结构最终实现为词还是短语,完全取决于个体语言的词项表的实际库藏和具体音系,词不再是由词库生成的,而是由句法生成,经由音系层做形态操作和赋音,并在逻辑式中获得语义解读。也就是说,词的构造一部分是在句法中完成的(故词法结构即句法结构),一部分是在音系层和逻辑式中完成的,分布式形态学也由此而得名2。 (2)  如果说基于结构主义的汉语句法构词在理论和实践之间还存在着一定的矛盾, 那么基于分布式形态学的研究则可以说在理论和实践两个方面实现了统一。不过,基于分布式形态学的汉语句法构词仍然存在不协调之处,尤其它所遵循的“词根不具有任何语法或句法特征”的假设,看起来把汉语句法构词研究导入了一个跟上述结构主义类似的理论困境。本文拟在分布式形态学的理论框架下,从理论基础和经验事实两个方面重新探讨汉语句法构词的可行性,并以“纸张粉碎机”这类复杂案例为对象作出个案说明。概括说来,如果我们承认句法可以同时负责构词,那么作为句法加工的初始运算项如语素就必须具有句法特征;如果认为句法是唯一的生成规则,那么词根就不可能毫无句法特征,除非不存在词根与词根的合并。 2. 句法构词的理论基础 分布式形态学把传统语法中的语素重新分为词根和功能语素两类,并赋予其新的内涵。其中,词根通常被假设为没有句法特征但有语音内容的实义语素,常用“√”标示,如√CAT。 在以印欧语为主要研究对象的分布式形态学中,主流的做法是假设词根没有任何句法特征,如没有语类特征,不能单独投射,并且可以是因语言而异的(Embick and Noyer 2007)。不过,自分布式形态学伊始,对于词根究竟具有哪些信息,如是否有次语类特征,是否有语音特征,乃至是否有语义内容等,一直都是个充满争议的话题。如Marantz(1997, 2001)、 Harley(2009,2014)等都认为词根虽不具有语类特征但却具备次语类特征3,Alexiadou(2014)则认为词根不具备次语类特征,不能带补足语,Acquaviva(2008)甚至认为词根既没有语音形式也没有语义内容,词根的作用类似名牌,仅仅起到标识作用4。 基于汉语的分布式形态学研究基本上完全采纳了词根没有任何句法特征的看法, 如张宁(Zhang 2007), 邓盾(2018), 程工、 刘莹(Cheng and Liu 2020)等。Zhang(2007)讨论了汉语复合词中的一系列违反句法的现象,认为这些现象都可以经由假设汉语词根不具有任何句法特征, 做出统一解释。邓盾(2018)以“-子”缀为例的讨论也认为汉语词根没有句法特征。Cheng和Liu(2020)比较全面地讨论了汉语复合词的生成问题,其主要的理论出发点也是假设汉语词根没有任何句法特征。不过,程工、周光磊(2015)在研究动宾式复合词时, 却接受了Harley(2009)等的观点,认为汉语词根也具备次语类特征。 除了假设词根没有任何句法特征,汉语的分布式形态学研究同时承认存在词根与词根的合并,如(3): (3) a. 引自Cheng和Liu(2020) b. 引自邓盾(2018)  然而,我们注意到,这些做法在理论上是有问题的。因为,如果词根没有任何句法特征,那么词根与词根的合并断然不可能按照句法规则,而只能依据非句法规则进行。这就意味着在句法规则之外还存在生成性的非句法规则。那么,不论这些非句法规则是发生在句法之前还是之后,都将不可避免地再次造成一个生成性的词库(即生成复合词根),并从根本上背离分布式形态学关于“句法同时负责构词”和“不存在一个生成性的词库”的基本假设5。所以,从汉语的情况来看,在承认存在词根与词根合并的前提下,句法同时负责构词和词根没有任何句法特征这两个假设在理论和逻辑上是不能同时成立的。 当然也可以假设在汉语中压根不存在词根与词根的合并,就像基于印欧语的相关研究那样, 假设没有任何句法特征的词根的合并对象始终都是功能语素。如: (4) 语类化假说:词根在没有获得语类之前不能出现;词根的语类是通过跟定义语类的功能中心语相结合而获得的。(Embick and Noyer 2007:296) 然而,跟形态发达的印欧语不同,汉语是一种典型的词根丰富的语言。吕叔湘(1962:6)曾指出“汉语构词基本上只有一个方式:复合”。如果按照上述语类指派假设,汉语最主要的词法模式将不再是词根与词根的复合,套用吕叔湘(1962)的话来说,汉语构词将只有一个方式:派生。不过,最主要的是,这种假设在理论上也是行不通的,因为它无法解释没有任何句法特征的词根是如何跟功能语素合并后, 形成主谓、 并列、 偏正、 动宾和动补等丰富多彩的词内语法关系的。换句话说,没有任何句法特征的词根何以能够跟功能语素合并出不同类型的句法关系呢?功能语素何以一边能把没有任何句法特征的词根识别为补足语,一边又能把没有任何句法特征的词根识别为附加语或标志语呢? 事实上,在分布式形态学内部,人们一般都倾向于认为词根与功能语素之间仅有一种关系,如补足语与中心语的关系,或附加语与中心语的关系,而不认为它是跟CP或vP结构所全面对应的。之所以如此,主要就是因为没有任何句法特征的词根在理论上无法跟功能语素形成丰富多彩的结构关系。Alexiadou和Lohndal(2017)专门讨论这个话题,虽然他们倾向于认为词根与功能语素之间是附加语与中心语的关系,但是他们也坦陈目前仍然缺乏足够的、充分的经验事实来证明词根究竟是以什么样的地位进入句法的。此外,一些研究,如de Belder和van Craenenbroeck(2015)也从根本上质疑作为中心语的功能语素为何可以对没有任何句法特征的词根加以选择。 与词根不同,在分布式形态学内部,对于功能语素的认识基本没有太大的分歧,一般都认为功能语素只有语法特征(如语类特征n、v、a等,过去式特征[past]、复数特征[pl]等),没有语音特征。按照这一认识,传统语法中所提到各种不同类型的词缀被重新分析为具有不同语法特征的语素,其中具有指派语类功能的派生词缀所对应的是定类语素(category-assigning morpheme)。 在基于汉语的分布式形态学研究中, 对于功能语素具有语法特征这一点基本也没有什么争议。主要的问题或难点在于如何辨识功能语素。 在传统的汉语语法研究中,辨识词缀就是一件极为困难的事情。因为在汉语中,词缀跟词根一样,都是声韵调完整的格式,也就是说,二者在语音形式上没有明显的区别。这一特点从根本上决定了对汉语词缀的识别只能在更大的单位中进行,也就是只能通过考察其分布能力加以间接识别。在这方面,最富有创建的莫过于朱德熙(1982:29),他提出在汉语中“真正的词缀只能粘附在词根成分上头,它跟词根成分只有位置上的关系,而没有意义上的关系”。这一论断的巧妙之处在于它取自复合词和派生词的结构差异,在前者中词根与词根之间既有位置关系又有语义关系, 而后者中词缀与词根之间却只有位置关系没有语义关系。按照这个标准, 朱德熙得出诸如“-性、 -式、 自-”等都不是真正的词缀,真正的词缀只有“初-、 第-、 老-、 -子、 -儿、 -头”等少数几个。 在基于分布式形态学的研究中,程工、周光磊(2015)把复合词“纸张粉碎机”中的“机”分析为功能语素。单独来看,在针对这类复合词的分析中,这一处理是没有什么大问题的。但是,如果以此为标准推广开来,那么就可能有大量的词根被认定为功能语素, 诸如“作家、 酸性、 宿敌、 自动”中“-家、 -性、 -敌、 自-”等都有可能被认定为功能语素。如此一来,在汉语词项表(List2)中,区分辨识功能语素和词根将重新变为一件极为困难的事情。 综上所述,基于分布式形态学的汉语句法构词研究, 需要解决的首要理论问题主要有两个,一个是词根的属性,一个是哪些语素是功能语素。 结合以往的观察和描写,特别是在汉语句法构词研究传统的基础上,我们认为:一、汉语词根既不是毫无句法特征,也不是已经具备完整的句法特征,而是具有惰性的(inert)或者缺略(deficient)的句法特征(可记作[n]、[v]、[a]等),如次语类特征等6。所以,在没有被功能语类激活(即被指派完整的语类特征)之前,词根不能像词和短语那样光芒四射; 二、汉语传统语法中所讲的词缀在分布式形态学中基本应看作词根, 即除了表示“体、数”等语法范畴的少数词缀外,如“着、了、过、们”等,在汉语的词项表中,功能语素尤其是具有语类指派功能的定类语素,基本都是空形式7。 按照这些新看法,如果我们设√ROOT[y]为中心语成分,√ROOT[z]为非中心语成分,x为定类语素,那么复合词生成的基本模型可以表达为:[x X [[y]√ROOT[y]√ROOT[z]]]。其中,作为中心语的√ROOT[y]与√ROOT[z]先合并为[y]P, 然后整体上再被定类语素x并入,最终投射为xP,如(5)(暂不计中心语的位置问题): (5)  这一方案具有明显的理论优势。首先,一方面,因为词根是具有句法特征的,虽然是缺略的句法特征,但是这保证了词根之间可以按照句法规则合并, 形成主谓、 并列、 偏正、动宾和动补等语法关系,并最终可以跟功能语素形成补足语与中心语的关系,或附加语与中心语的关系,从而使得xP、CP、vP,乃至DP具有统一的结构(Cheng and Liu 2020)。这虽然与Marantz(1996)所假设的与词根有关的[±count]、[±animate]等句法特征不同但也不矛盾,因为都认为句法加工的对象必须带有句法信息。Acquaviva(2014)也曾指出不是所有的词根都与语类无关,在有些情况下词根确实可以决定语类。另一方面,因为定类语素决定了整个复合词的语类特征,带有缺略句法特征的词根或词根组合最终生成何种语类的复合词完全取决于定类语素的性质,所以整个复合词的句法特征跟中心语词根的句法特征之间并不存在任何直接的关系。例如,两个动词性的词根合并后,最终生成的复合词可能是个名词,如果它们最终是被定类语素n选择的话,如“开关、买卖”。再如,同样的词根合并也可能最终生成为不同语类的复合词,如果它们分别是被不同的定类语素选择的话,如“好歹、 死活”都存在副词和名词两种语类。 其次,虽然立论的角度不同,但是这与认为词根所占据的是个纯粹的惰性句法位置的看法也不谋而合,如de Belder和van Craenenbroeck(2015)。因此,这同样可以从根本上解释词根在跟功能语素合并时为什么总是占据比较低的句法位置。最重要的是,这也在理论上解决了功能语素何以能对词根施之句法选择这个根本性问题。 再次,假设汉语存在大量空形式的功能语素可以从根本上说明汉语何以没有形态变化。因为按照这一认识,汉语不同于形态发达语言的根本原因就在于,在其词项表中大部分的功能语素都是空形式的。事实上,在传统的描写语法研究中,也有不少学者秉持类似的看法,如陆俭明(2015:7)就指出汉语在词类上的主要特点就是“大量的零派生”。 最后,上述方案还可以很好地解释以往所观察到的汉语复合词、短语、句子三者在结构方式上所呈现出的基本一致性和有限的差异性。因为,按照上述假设,汉语词根、词、短语在句法特征方面形成了一个连续统, 如(6): (6) 词根(缺略的句法特征) < 词(完备的句法特征) < 短语(扩大的句法特征) 所以,复合词、短语、句子三者构造的一致性或平行性在根本上其实来自于各自构成成分的共同性,即词根、词、短语都是具有句法特征的,而它们之间的差异性或非平行性则来自于各自的构成成分的差异性,即词根、词、短语在句法特征上是有差别的。总之,这一假设既可以说明汉语复合词、短语、句子三者在结构方式上的“大同”,又可以解释其中的“小异”8。 3. 句法构词的事实依据 上面我们主要是从理论方面检讨了汉语句法构词研究中的一些问题,并提出了改进方案。下面我们将从经验事实方面论证这一方案的合理性和可行性。 首先,汉语词根具有缺略句法特征的假设可以得到历时的印证。 众所周知,在从古代汉语到现代汉语的历时演变过程中,一个主要的变化就是原本独立的词逐渐被固化成词内成分,并大都演变为词根。如王力(2013[1989]:165-78)所指出的“汉语构词法的发展是沿着单音节词到复音节词的道路前进的”“汉语新词的产生,其主要手段之一,本来就是靠词组的凝固化”,例如,双音词“国家、朋友、文章、亲戚、衣服”等是由并列名词演变而来的,双音词“左右、充实、空虚”等是由并列形容词演变而来的,双音词“恐惧、征伐、交易、流行、憔悴”等是由并列动词演变而来的,双音词“黄河、长城、长江”等是由修饰关系演变而来的,双音词“听事、介意”等是由述宾结构演变而来的。对此黄伯荣、廖序东(2017:202)总结认为,“现代汉语里的语素,多数是由古代汉语的词演变而来的。由于汉语的词逐渐由单音节向双音节发展,古代汉语的许多词(成词语素)在现代汉语中变成构词成分,成为不成词语素”9。所以,从历时角度看,现代汉语词根缺略的句法特征,在本质上是古代汉语词(完备)句法特征的冻结或残存。 当然,这并不是说不能在共时层面上假设现代汉语的词根没有任何句法特征。但是,这将割裂上述事实。在承认汉语中存在词根与词根的结合的前提下,除了上面指出的理论问题之外,这种假设在经验事实上所付出的代价是,无论是在能产性还是主要的结构类型方面,汉语复合词跟句法结构所表现出的一致性或相通性(董秀芳 2004),都将被视为一种巧合。因为词根没有任何句法特征,所以如果二者表现出基本的一致性或相通性,那么这只能视为巧合。 此外,跨语言来看,词根也是因语言而异的。Arad(2003, 2005)的研究发现,在有些语言中词根比较丰富,而在有些语言中词根却相对较少。例如,她指出在希伯来语中,词根的数量就极为有限,不仅如此,它们在语义上也是高度附着于相应的句法分布环境的;相反,在英语中,词根的数量就相对比较多,意义也都比较实在和独立。Alexiadou和Lohndal(2013)在此基础上进一步指出,希腊语在这方面是介于希伯来语和英语之间的。基于词根和功能语素这两个参项,特别是依据词根的意义的虚实,他们作出了新的语言类型划分, 如: (7) 从虚义词根到实义词根的等级序列 希伯来语 > 希腊语 > 古英语 > 英语 比较遗憾的是,这些研究都没有注意到汉语的情况。如果考虑到汉语的情况,那么相对于希伯来语的另一端就不再是英语而是汉语,如(8)。因为较之英语,汉语词根不仅意义实在、独立,而且数量更多,甚至(如上文所指出的)还具有一定的句法特征。(8)从虚义词根到实义词根的等级序列 希伯来语 > 希腊语 > 古英语 > 英语 > 汉语 其次,跟印欧语不同,汉语传统语法中所讲的词缀基本不具有标示词性或语类的功能。在汉语中,词缀跟词根之间的差别仅仅是意义上的差别,词缀不具有实在的意义,不是一个词的意义的主要承担者,只有抽象的语法意义(朱德熙1982:28)。董秀芳(2004:35-41)进一步指出,汉语词缀不仅数量偏少,而且类型单一,主要是表达性派生词缀,具有“不改变词性”(如“虎”和“阿虎”),“可以附着在同一词根之上构成同义形式”(如“桌子”和“桌儿”),“可以套叠使用”(如“甜头儿”),“使用上具有可选性和主观性”(如“桌(子)椅(子)齐全、 阿飞、 飞儿”)等特征。所以,汉语传统语法中的词缀在分布式形态学中都应看作词根, 而不能像印欧语的词缀那样重新分析或对应为功能语素。 事实上,在基于印欧语的研究中,也有学者质疑把传统的词缀处理为功能语素的做法。如Lowenstamm(2014)就提出英语中的派生词缀在分布式形态学中都应该看作词根,即它们其实不具有语类特征, 如“√IC”“√ITY”。理由是,与表示性、数等的词缀不同,派生词缀所携带的信息其实远远大于人们所假定的那些形态句法特征。而且,一些派生词缀在语类的标示方面是有歧义的, 如(9)。最主要的是, Lowenstamm(2014:233)认为把派生词缀处理为词根有助于解决英语构词过程中的重音转移(Stress Shift)现象。  再次,在复合词的生成过程中,经验事实也支持这样的假设:词根与词根先合并,然后再并入定类语素,获得完整的语类特征。 从表面上看,词根处在中心语位置上时表现出了对整个复合词的句法特征的决定作用。以动词性词根为例,当它们处在中心语位置时整个复合词表现为动词的句法特征,如整个复合词一般可以相对自由地做情态动词的宾语、 被副词修饰或带体标记,如(10);而当它们处在非中心语位置上时整个复合词不表现为动词的句法特征,如(11)。  可事实是,处在中心语位置上的词根实际上并没有完整的句法特征,如它们本身不具有如词那般完备的语类特征。仍以上述动词性词根为例,处在中心语位置上的动词性词根本身是不能自由地做情态动词的宾语、被副词修饰或带体标记的,如(12): (12)*首能播*热不销*自能用*相不爱着*错能失了 这说明处在中心语位置上的词根没有先与定类语素合并,整个复合词的语类特征是在词根与词根合并后获得的,而不是由处在中心语位置上的词根直接决定的10。 这一点还可以从“离合词”现象中得到进一步的佐证。众所周知,“离合词”指的是动宾式复合词和动宾短语同形的现象。如(13): (13) 理发 睡觉 洗澡 吃亏 散步 关心 这类现象的存在直接说明汉语的词根不具备完整的语类特征, 不仅处在中心语位置上的词根没有完整的语类特征,而且处在附加语位置上的词根也没有完整的语类特征,否则根本不会生成动宾式复合词,如不会存在动宾式复合词“理发”, 只会生成动宾短语“理发”。 当然,我们也注意到,差不多在每类复合词内部都有一些看起来是离心的复合词,其中主谓式如“冬至”,并列式如“买卖”,动宾式如“照旧”,偏正式如“社论”。不过,这并非是汉语句法构词的反例。因为,这类表面上看起来违反句法向心结构理论的复合词其实是由其他因素造成的,例如在历时词汇化或共时使用过程中发生了词类的整体改变,如“冬至、照旧、买卖”都是这种情况。对于这类情况,我们其实可以把它们整体当作一个新的词根,如副词性词根“照旧”。还有的情况其实是中心语语素的语法性质古今发生了变化,还有的可能是由于中心语语素成分省略导致的,对于这些情况,陆志韦等(1964:52)曾以偏正式复合名词为例作了具体的阐述,如“社论”中的中心语词根“论”在古代汉语中本就可以作名词用,“武举”中的中心语词根“举”应该是名词性的,因为“武举”其实是“武举人”的省略形式11。 最后,词根语类属性的判定具有经验事实上的可行性。 在以往的研究中,一些学者曾不同程度地根据语素的分布位置或者结合能力划分语素的语法类别,如Packard(2000:64-7)、杨锡彭(2003:196-7)、董秀芳(2004:47-8)。可是,我们发现这种办法虽然理论上是可能的,但实际上却行不通,因为汉语词法结构内部的实际分布位置是非常有限的,通常就是两个音节的分布位置,没有办法像音节长度不受限制的结构那样自由地实施分布或结合能力的测试。例如,在“硬煤”这个复合词中,看起来可以根据词根“硬”修饰词根“煤”判定词根“煤”是名词性的,可问题的关键是如何知道“硬”是形容词性的呢?如果不想循环论证,就不得不求助于语义等其他办法。事实上,即便是像“借书证”这类多音节的复合词,也难以根据其分布能力判定其中各语素的语法类别,如无法判定词根“借”是动词性的,因为同样我们无法获知“书”是名词性的,这跟作为句法结构的“借书”不一样,在后者中可以根据其中的“书”能受数量结构修饰且不受副词修饰判定其语法类别是名词,进而判定“借”的语法类别是动词。邓盾(2018)在以“-子”缀为词法环境的讨论中也指出,根据词法环境判定词内成分性质的做法是不可行的。 与上述办法不同, 我们认为, 既然目前共时层面的词根是由古代独立的词演变而来的,其缺略的句法特征是由完备的句法特征冻结或残存而来的,那么就完全可以根据它们作为独立词的语法类别来推定它们作为词根的语法类别。而且,这显然是具有可操作性的。例如,通过这个办法我们可以非常简单地判定词根“硬、借”都是动词性的,“煤、 书”都是名词性的。事实上,在上述坚持词法分布标准的研究中,就有学者同时使用了这个办法,如董秀芳(2004:48)就提到,“现代汉语中的语素在古代汉语中往往是可以作为词来使用的,一个语素在古汉语中的词类属性可以帮助我们判断这个语素在现代汉语中的语法类别”。还需要特别指出的一点是,现在我们通过查阅《现代汉语词典》就可以非常方便地查到绝大部分词根的语法类别,因为自第五版《现代汉语词典》以来,不仅每一词条都标有语法类别, 而且每一成词词根都标有明确的语法类别。从这一角度看,假设汉语词根带有句法特征也符合汉语母语者的语感,是合理的。 综上所述,汉语传统语法中的词缀在分布式形态学中都应看作词根。词根带有惰性或缺略的句法特征的句法构词,具有经验事实上的依据和可行性,符合汉语母语者的语感。 4. 句法构词的个案研究 在汉语语法研究中,以“纸张粉碎机”为代表的相关动宾式复合词的构造或生成问题一直是个难题。这主要是因为其中涉及一系列语序上的不对称,如一般说来,汉语动宾式句法结构的语序是VO,但这类动宾式复合词的语序却既有VO,又有OV;还有,当这类复合词中的“动、宾”都是单音节的时候以VO语序为优选,而当它们都是双音节的时候以OV语序为优选。如: (14) a. 碎纸机 b. ?/*纸碎机 c. 纸张粉碎机 d. ?/*粉碎纸张机 在以往的研究中,为了解决这些不对称,特别是基于生成语法的相关理论,学界曾提出很多办法,并且大都敏锐地观察到 “纸张粉碎机”这类结构可能是整个问题的症结所在。所以,多数方案都立足于攻克这类结构的生成问题,并且大都倾向于认为它原本也是VO语序(基础或底层结构中),只不过是在后来的派生过程中变为了OV语序,如Duanmu(1997),顾阳、沈阳(2001),冯胜利(2004),周韧(2006),沈阳、洪爽(2014),裴雨来、邱金萍(2015)等。正因如此,这些方案通常先生成一个基础或底层结构,如“粉碎纸张机”或“机粉碎纸张”等,然后再经由句法或音系的种种移位,最终生成“纸张粉碎机”这个表层形式。也就是说,这些方案其实都在或明或暗地用句法造词,差异主要在于移位的细节,如移位的动因、阶段、方式和次数等,当然,也有不移位的词法生成方案,如石定栩(2003),何元建(2004),何元建、王玲玲(2005)等,虽然这些方案不是用句法造词,但实际上仍或多或少地采用了句法规则。 然而,遗憾的是,这些主要基于词库论的生成研究如同结构主义的句法构词一样,也或多或少地忽略了句法何以构词的问题。在本节中,我们将在上述理论认识和经验事实的基础上,重新剖析“纸张粉碎机”这类经典案例,旨在说明基于分布式形态学的句法构词理论具有明显的优势。 首先,跟以往的研究一样,我们也认为(14a)在语法上是无可争辩的合法事实。不同的是,我们认为(14a)的合法性直接证明(14d)在语法上也是合法的,因为二者的语法结构方式是一致的。同理,跟(14c)一样,(14b)也是合法的。因为在汉语构词过程中,汉语语法是允准动词性词根不带域内论元直接修饰名词性词根的,如(15a),而且当动词性词根体现为名词性时12,允准其域内论元出现在修饰语的位置,如(15b)。  这就是说,在“√纸(张)”“√(粉)碎”“√机”这三者的合并过程中,汉语在语法上允许“√(粉)碎”先与“√机”合并生成名词性的“(粉)碎机”,再在整体上接受“√纸(张)”的修饰,最终生成“纸(张)(粉)碎机”13,所以,单从语法方面讲,“纸张粉碎机”和“纸碎机”都是合法的。结合上文句法构词的相关分析,如(5),它们的语法结构可图示为(16)。 (16) 纸(张)(粉)碎机  既然它们都是合法的结构,那么为什么“纸碎机”和“粉碎纸张机”这两类结构会十分少见或者不能说呢?按照之前的语法分析模型,这个问题的确不太容易回答, 但是按照分布式形态学的语法模式,这个问题就比较容易回答了,即这主要是因为它们未能通过音系部门的审查而导致的, 具体说来这是由它们在句法之后的音系部门未能竞争过各自的同构同义形式而导致的14。 先看“纸碎机”。如上所述,“√碎”完全可先与“√机”合并,再并入“√纸”,最终生成“纸[碎机]”,即“1+2”韵律格式。不过,众所周知,在名-名定中复合词中,“1+2”是不好的韵律格式。所以,“纸碎机”虽然合乎句法但却不太合乎音系的要求。而与之同构同义的“纸张[[粉碎]机]”,却是既合乎句法,又合乎音系,因为在“2+[2+1]”韵律格式中,不但“2+1”是好的韵律格式,而且在整体上“2+3”也符合定中组合的韵律格式。所以,由于“纸张粉碎机”的存在,“纸碎机”在音系层面是无法得到优选的。 再看“粉碎纸张机”。如上所述,句法允准动词性的“√粉碎纸张”作为一个整体最终与“√机”合并。不过,如此生成的结果“[粉碎纸张]机”在韵律上是“[2+2]+1”的格式,即“4+1”。在定中组合中,这也不是一个理想的韵律格式。也就是说,“粉碎纸张机”同样是合乎句法但却不怎么合乎音系的要求。而与之同构同义的韵律结构为“2+1”的“[碎纸]机”,却是既合乎句法又合乎音系。所以,由于“碎纸机”的存在,“粉碎纸张机”在音系层面也是无法得到优选的。 上述整个分析可以进一步归纳概括如(17): (17)  总之,导致“纸碎机”和“粉碎纸张机”这两类结构受限的根本原因,并非是单纯地因为它们不合韵律,而主要是因为它们在音系层面各自都存在一个句法语义无差别但韵律结构更好的竞争者,正是这些强有力的竞争对手的存在,导致了它们各自最终都未能得到选用。因为正如吕叔湘(1963)、石定栩(2003)、张洪明(2014)所指出的,韵律的要求都是倾向性的而不是强制性的15。 上述分析的一个推论是,在句法允准的前提下,当音系层面不存在竞争者时,如果出于语用表达的需要,即便是不合韵律,也应该得到选用即能说,因为此时它是唯一的选择。 事实的确如此。而且,人们早就发现和描写出了这类事实。例如,“抽油烟机”这类韵律格式为“[1+2]+1”的复合词也不合乎韵律的要求,但是它的接受度却比较高。为什么呢?因为“√抽”压根没有相应的同义双音节形式,“抽油烟机”不存在一个合韵律的同义结构,也就是说它是唯一的选择(周韧 2006)16。再如“睡美人”,因为其中的“美人”缩略后会失去原意,所以只好维持“[1+2]”的形式(石定栩 2003)。此外,在烹饪、中药、服装、家具等行业领域,因使用场合固定,不会造成误解,也存在突破韵律要求的事实,如“炖萝卜、炙甘草、仿羊皮、镶红木”等专业定中复合词(石定栩 2003)17。这种情形不仅存在于定中组合中,其他如动宾组合中也存在,如“喜欢书、研究人”。众所周知,在汉语的动宾结构中“2+1”是不好的韵律格式,可是因为“喜欢”和“研究”没有相应的单音节形式,“人”没有相应的双音节形式,也就是说没有诸如“1+2”或“2+2”等好的韵律格式可供选择(Lu and Duanmu 2002)18,此时即便韵律不好也只能迁就表达的需要(王洪君 2001)19。 此外,从表面上看来,下列事实似乎对我们的上述论断提出了挑战,如: (18) 药监局 房管所 银监会 政研室 客运员 疾控中心 机修车间 货运司机 然而深入观察和比较这些事实,不难发现它们其实是“纸张粉碎机”这类结构的缩略形式,并非上述分析的反例,请看20: (19) 药品监督(管理)局 房屋管理所 银行监督(管理)(委员)会 政策研究室 乘客运输员 疾病控制中心 机器修理车间 货物运输司机 真正的问题来自它们相对应的单音节的VO式都不能说, 如: (20) ?/*监药局 ?/*管房所 ?/*监银会 ?/*研政室 ?/*运客员 ?/*控疾中心 ?/*修机车间 因为按照我们上面的分析,(20)完全是句法和音系所允许的,而且严格说来它跟(19)仅仅是近义格式,并非同义,彼此也不是音系方面的竞争者。 那么,二者何以在实际中未能并存呢?这其实涉及到了另外一个问题,即由语用因素(如经济原则)引起的优胜劣汰。仔细分析不难发现,(19)和(20)虽结构不同,严格说来在语义上也有细微差别21,但它们相互对应的各例的实际所指却是相同的,是同一个事物。这就是说,它们在语用上是冗余的,(20)属于句法允准音系通过但语用未成。事实上,在构词过程中,由语用因素导致的优胜劣汰是非常普遍的。例如,在上面的讨论中,如(14),我们曾提到“纸张粉碎机”和“碎纸机”相比各自的同构同义格式其接受度都比较高,都是合句法合音系的。可就这个具体例子而言,二者的实际使用频率也存在明显差异。例如在北京大学中国语言学研究中心的现代汉语语料库中,“碎纸机”多达31条,而“纸张粉碎机”却是0条。为什么会出现这样的情况呢?因为二者的实际所指也是相同的,在语用上它们彼此也是竞争者。总之,句法是一回事,音系是一回事,语用又是一回事。由句法生成的词最终能否成为现实中可见的词,却不是由句法单独决定的,音系、语义乃至语用都会影响词的生成。 综上所述,按照分布式形态学的句法构词假设(即词不是在词库中一次生成的,词的生成是经由句法、音系乃至逻辑式等多个部门完成的)以及词根具有一定句法特征的假设,可以比较成功地解答“纸张粉碎机”这类难题。其中的音系层面竞争说和语用层面竞争说,不仅可以很好地说明为什么有些格式不太能说或不怎么说而不是绝对不能说,而且还可以解释为什么个别格式在某些时候不得不说。而这些是以往的构词理论(如词是在词库中一次生成的构词理论)所难以做到的。 5. 结论 句法能否构词,这在西方语言学界已经争论了长达半个多世纪。然而,在汉语学界这个话题却没有引起太多的争论,其答案基本是肯定的,这显然是由语言的类型差异带来的。本文检讨了汉语语法研究内部这一没有太多争议的话题。从理论上看,结构主义认为语素不具有词性,分布式形态学认为词根不具有任何句法特征,二者虽“名”异但“实”同,都使得汉语句法构词陷入了理论困境。在分布式形态学的理论框架下,本文从理论和事实两个方面重新论证了句法构词的可行性,主要提出了一个截然不同的看法,即汉语词根具有一定的句法特征——缺略的句法特征。这主要说明的是,词根与词根的组合并非不受句法规则约束。如果这一观察正确,那么结合人们之前关于词根具有不完整的语音和语义特征的看法(程工、 李海 2016),我们现在似乎可以统一起来,认定词根在句法、语音和语义等方面的特征都是不完整的。此外,这还将有助于解决一个迄今都没有解决好的根本性的理论问题,即词根与功能语素之间究竟是什么样的句法关系。因为按照本文的看法,带有缺略的句法特征的词根跟功能语素可能形成补足语与中心语的关系,也可能形成附加语与中心语的关系。如此, xP也就真正跟CP、vP,乃至DP相统一起来了。 在汉语语法研究中, 基于结构主义的描写语法留下了许多悬而未决的问题。其中,在语素这个层级所遗留的问题最多。这主要是因为过去百年的汉语语法研究主要着墨在短语和句子这两个层级(例如产生了词组本位的语法体系和小句中枢的语法体系)。虽然我们一直强调语素是最小的语法单位,但是对于它具有哪些特点、它的哪些特点在汉语语法中起到了生死攸关的作用以及这些特点是如何发挥其作用的,都所知不多。其实,我们从来都没有建立起严格意义上的语素本位的语法体系。所以,如果说汉语语法研究是尚未明朗的天空,那么语素这一块无疑尤为乌云密布。在本文中,我们主要使用了分布式形态学这个理论工具,但并不意味着它没有局限性。因为“任何语言学理论工具在更好的、新的工具出现之前,仅具有临时有效性”(胡建华2018:476)。作为一个正在发展中的理论,分布式形态学在技术方面还有待于成熟,特别是其中的一些技术手段主要是基于印欧语提出来的,如“迟后填音”(late insertion)主要解决的是印欧语中存在的语素变体(allomorph)现象,“不充分赋值”(underspecification)主要是为了描写印欧语(如英语中)的形态退化现象。但无论如何它在语素这一微观领域的探索与研究,特别是在语素成词的过程与机制方面,弥补了以往诸多理论的不足,贡献独特,甚至包括其技术手段都令人刮目相看。当然,作为一种理论和技术,结构主义也从未失去其光辉。不过,它有时可能无法满足对语言及其运作的微观环境作精细刻画和描写的时代要求。例如,在这一理论框架内,我们同样可以得出词根具有词性的论断,因为对于语法单位的分类不外乎着眼于整体的功能分类和着眼于内部构成要素的结构分类,而所谓的名词、动词、形容词等词类,以及名词性短语、动词性短语、形容词性短语等短语类,不过都是功能分类的结果。所以,只要对词根加以功能分类必然得到词根具有一定的词性这一结论。只不过, 在结构主义的汉语描写语法研究中,主要的语法论著和教科书几乎都不提语素(词根)的功能分类22。总之,不管采用什么样的语法理论,我们都相信对汉语语素和词内微观世界给予深度描写的努力方向是正确的,尤其是在新描写主义(New Descriptivism)的时代背景下23,因为“在我国语法学界,对词法的研究还很不够”(施关淦 1992:95),更因为构词研究是“语言研究中最艰辛但却又是最有价值的领域之一”(程工 2019:68)。 最后,从表面上来看,我们上述对汉语功能语素的处理和分析,又是老套的“零形式”手段。可是,实际并非如此。杨炎华(2018)曾指出,这种“空形式”的准确含义其实是隐性形式。具体说来,它可能是个零形式,也可能是个真空形式,即连零形式也没有,是真空。如果我们设功能语素为f,那么则有(21): (21) f = n,v,a,…… 在(21)基础上,如果把空形式的功能语素标记为f?,那么则可以得到(22)。 (22) f? =零形式的n,v,a,…… 或者,=真空形式的n,v,a,…… 所以,我们这里的“空形式”在本质上是一种客观描述。为什么要这样处理呢?因为看起来空无一物,但变化又的确已经发生(如词性或语类特征改变了),所以从逻辑上讲,在这个变化过程中,可能发生了零形式的变化,也可能连零形式都不是,而是真空。但是,目前我们对此还不能作出肯定的结论,所以只能以空形式统称。说到底,这还是一个如何看待汉语没有形态变化的老问题。 (参考文献略) (责任编辑:admin) |