“怎么V(p)”别解二题

http://www.newdu.com 2025/11/04 07:11:59 《世界汉语教学》 王灿龙 参加讨论

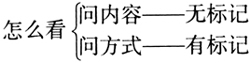

内容提要:现代汉语中,“怎么”可用在“想”类动词之前问内容,用在“卖”类动词之前问价格。相对于“怎么”惯常的方式与原因之问,“怎么”问内容和问价格可视为“别解”。本文选取“想”“看”和“卖”作为典型个案,考察和分析这类别解用法。文章认为,“怎么想”和“怎么卖”之所以能分别用来问内容和价格,主要是因为“方式”之问的客观基础不存在,或其动机受到抑制。比如人类目前对自己是如何“想”的,所知甚少,“想”的“方式”仍为“黑箱”,这就没有问的价值。“卖”确有多种方式,但多是交易的常识或共识,不问便知;价格信息在交易行为中是重要信息,至为关键,它直接决定着“卖”的行为是否能够实施以及如何实施,因此,价格之问可以顺理成章地通过方式之问来达成。从本质上来说,“怎么”“问内容”和“问价格”其实还是基于它所具有的“方式”之问的功能而来。 关 键 词:“怎么”;方式;问内容;问价格;语义分析;语用解释 作者简介:王灿龙,中国社会科学院语言研究所研究员,主要从事汉语语法研究。 一、引言 “怎么”是现代汉语中使用频率较高的一个疑问代词,常用来问方式和原因(吕叔湘主编,1999)。问方式与问原因在句法结构形式上有所不同:问方式,一般是用“怎么”直接修饰动词或动宾短语,比如“你怎么去”“纸飞机怎么叠”“你怎么炒年糕”“我们怎么做糖醋排骨”等,可码化为:怎么V(P)①。问原因,一般用“怎么”修饰动补短语、状动结构等,可码化为:怎么DV(p)C②。比如“你怎么来了”“他怎么把小偷放了”“杯子怎么打碎了”“他怎么没去”“他怎么用小碗吃”“你怎么坐汽车去”“她怎么在办公室做饭”等。 “怎么”问方式和原因的用法颇受学界关注。比如Tsai(1999)、蔡维天(2000)、Tsai(2008)、肖治野(2009)、Tsai&Chang(2010)、邓思颖(2011)等对“怎么”的这两种用法(或其一)有比较深入的思考和研究,取得了不少重要成果。不过,实际语言生活中,用“怎么”来提问并不限于这两种。有些情况下,“怎么”既不是问方式,也不是问原因。比如下面两例: (1)“你说咱真要在这儿设一卡子,来一个害一个,别人会怎么想?”“别人会以为国军的伞兵空投在这儿了。”(王朔《玩儿的就是心跳》) (2)(卖蚯蚓的)走一截,扬声吆唤:“蚯蚓——蚯蚓来——”“蚯蚓——蚯蚓来——”有的钓鱼的就从水边走上堤岸,向他买:“怎么卖?” (卖蚯蚓的回道):“一毛钱三十条。”(汪曾祺《小说三篇》) 例(1)的“怎么想”问的是“想”的内容③,这从“别人以为国军的伞兵空投在这儿了”的答语即可看出。例(2)的“怎么卖”是问价钱,答语“一毛钱三十条”是明证。我们日常逛商店或到菜市场买菜,用得(听得)最多的就是“怎么卖”。 跟询问方式和原因不同,问内容和问价钱只限于少数几个特定动词。也就是说,从全局来看,这类用法不是主流。另一方面,上面例子涉及的动词“想”“卖”也有问方式、原因的用法,只是不很常见。比如下面的对话④: (3)甲:他打人这件事你怎么想? 乙:我得站在他的立场上想。 (4)甲:这些葡萄你怎么卖? 乙:我挑着担子走街串巷地卖。 (5)甲:她怎么突然想吃杨梅? 乙:怀孕了呗。 (6)甲:他怎么把孩子卖了? 乙:太穷了呗。 例(3)和例(4)中的“怎么”问的是方式,例(5)和例(6)问的是原因。 因此,为区别起见,我们将例(1)、例(2)这类不是问方式和原因的解读统称为“别解”⑤。“怎么V(p)”之“别解”是现代汉语中客观存在的一个事实。除储泽祥(2016)论及“怎么卖”问价格的用法外,迄今还没有关于此类问题的系统考察和分析。 需要说明的是,“怎么V(p)”还有“问内容”和“问价格”之外的其他用法。比如“这个字怎么念”“这句话怎么翻译”,前者问的是读音,后者问的是目标语的表达形式(属于语码转换问题)⑥。除此,“怎么搞的”还可表达埋怨之情。总之,“怎么”的用法丰富而复杂。本文不打算将方式和原因之外的“别解”用法全部囊括进来,只讨论以下两种“别解”:(一)问内容,(二)问价格。 二、别解之一——问内容 用“怎么V(p)”式问内容的动词有“想”“看”“说”“讲”“写”“看待”“考虑”“打算”“认为”“报告”“汇报”“回答”“回复”等。本节重点考察“怎么想”和“怎么看”。 首先来看“想”。“想”作为一个常用动词,语义繁复,有多个义项。《现汉》归纳了6个义项。第6个义项“记住”与本论题无涉,不予考虑。其他义项分两类来考察。 第4个义项“怀念”和第5个义项“回忆”作为一类。“想”作这两个义项解时,其对象都是先于“想”的一个客观存在,而不是“想”带来的结果,即它们是“想”的对象宾语,而非结果宾语。比如“我想你”“他还在想那件事”等。这种用法的“想”有两个核心论元,一个是施事,一个是受事。除此,“想”也还有一些非核心论元,比如表示时间、地点、原因和方式等的论元。就表示“怀念”“回忆”义的“想”的事件来说,除了有核心论元(施事和受事)之外,还会涉及时间、地点、原因和方式等论元,即有时候“什么时候想”“在什么地方想”“为什么想”和“怎么想”等也是需要表征的信息。语言中各种不同的句法结构其实就是动词及其论元以一定方式进行编码的结果⑦。不同语言的编码方式不尽相同。现代汉语中,论元的编码主要靠语序,即使辅之以介词等标记词语,各成分的句法位置仍相对固定。此外,表征一个事件(广义事件),什么论元出现,什么论元不出现,以及怎样出现,既与表达主旨有关,也受句法、语义或语用等因素的制约。 当“想”作“怀念”“回忆”解时,不同论元的显赫程度各不相同,受事和施事这样的核心论元最为显赫。时间和地点比较明显,很多情况下是共识;原因常常是隐性的,不太为人所知。因此,时间论元、地点论元和原因论元的编码情况依具体情境而定。比较: (7)a.我想你。 b.我天天想你。 c.我在家天天想你。 d.我因一个人独处而想你。 e.我天天因一个人独处而想你。 f.我因一个人独处而在家天天想你。 g.我因一个人在家独处而天天想你。 以上系列句子除核心论元施事和受事外,其他如时间论元、地点论元和原因论元表征与否及其编码顺序的情况各不相同,主要取决于表义的精细详略与否及上下文语境等的需要。 “怀念”也好,“回忆”也罢,都是内心的一种意识活动,即使有方式,也很难以外在的、肉眼可观察的形式呈现。一旦有外在表现,则被重新分析为“想”的程度或结果⑧。比如: (8)  我茶饭不思地想你。 b.我想你想得茶饭不思。 我茶饭不思地想你。 b.我想你想得茶饭不思。(9)  我夜不能寐地想你。 b.我想你想得夜不能寐。 我夜不能寐地想你。 b.我想你想得夜不能寐。上面两例中的“茶饭不思”和“夜不能寐”都是生理和心理状态的一种外在表现。它们用作方式状语可接受性不高。生活中常常有人因为问题棘手,排除一切干扰,不饮不食地、不休不寝地“想”。这种“不饮不食”“不休不寝”其实就是“想”的一种别样方式(非本质的)。这种方式的“想”如达到一种极端状态,让人感到不同寻常,人们就会反过来将它看作“想”的后果(想得“很苦”),并且转而用另外相关的词语来表达。相对于“不饮不食”和“不休不寝”来说,“茶饭不思”和“夜不能寐”更易于表达结果。 可见,就“想”来说,其方式论元一般是最不显赫的,难以从句法上表征,因而即使以“怎么”来问(如“你怎么想我”),其回答也只能是从程度或后果方面来回应(比如例(8b)、例(9b))。如此一来,当“想”作义项“怀念”和“回忆”来解时,一般情况下,是不用“怎么”来提问的。即使要询问“想”的程度,也直接用“多么”等词语,比如说成“你有多么想我”之类。因此,“想”作“怀念”和“回忆”这两个义项解时,一般是不会有“怎么想”这个说法的。这就是说,“怎么想”问内容只是第1、第2、第3这三个义项的用法,跟第4、第5义项无关。 第1义项“思索”、第2义项“认为”和第3义项“打算”有一个共同点,说的都是大脑的思维活动,这些活动均能产生一定的认知结果。先看“思索”。人们“思索”的时候,一般得有个客观对象。比如我们说“思索宇宙黑洞问题”,这个“宇宙黑洞问题”就是一个客观对象。因为科学史上有人曾提出假设:宇宙存在黑洞。但是,说某人“思索宇宙黑洞问题”,并不意味着他(她)就停在这个“宇宙黑洞问题”上,“思索”的目的是要通过大脑的一系列活动,形成关于“宇宙黑洞问题”的一些新的科学认识,这些新的科学认识就是“思索”的结果。因此,“想”作“思索”解时,其宾语只是一个动作的关涉对象,终极追求是要形成关于这个对象的新认识,亦即“想”的产出物。这是“想”的“思索”义表达跟其“认为”“打算”义不同的一个地方。 “认为”和“打算”同样是内心的一种意识活动,若有方式,也很难以外在的形式来表现。“认为”和“打算”关涉的不是现成的客观对象,而是思维意识活动的一种产物。比如“认为火星存在生命”“打算50年后到火星上居住”,这里“火星存在生命”是一种观点,由某些科学理论和数据推测而得,“50年后到火星上居住”是一项计划,根据某些主客观条件拟定而成。可见,“认为”和“打算”这类意识活动结束之后,形成的认知成果可以脱离意识活动的主体而独立出来(以语言表征的形式存在)。此时,意识活动的主体自身一般不会因为意识活动而直接产生某种生理上的过激反应(比如不像“怀念”过度会导致“茶饭不思”“夜不能寐”等)。 因此,对于“怎么想”,还是要从“怎么”问方式这一基本用法入手来分析。什么是“方式”呢?《现汉》对“方式”的解释是:“说话做事所采取的方法和形式”。由于目前的脑科学不是很发达,人类对自己在“想”的时候大脑内在活动的方法和形式所知甚少,因此,也就无法直接表现这种方法和形式。也就是说,用“怎么想”问“想”的方式,缺乏现实的基础和表达的需求(人们对于自己不知道或不清楚的东西,不会“明知故问”,因为得不到结果)。但是,“方法和形式”总是因应具体的行为(即做事)而产生和存在的,可以说,它依附于动作行为。而人类的任何动作行为一般都是有结果的,不管这种结果是物质的还是精神的。行为和结果常常是具体可感的。由于人类思维活动有一个基本的认知机制:通过认知投射,借助具体的、熟悉的事物来认识和了解抽象的、陌生的事物,因此,有些情况下,人们就通过“行为”来呈现“方式”,通过“方式”来转喻“结果”。比如老北京有一种名小吃的得名即是该机制作用的结果。这种小吃叫“驴打滚”。它制作的最后一道工序是撒黄豆面(即黄豆磨成的粉),其场景类似旧时北京郊外野驴撒欢打滚时扬起阵阵黄土的景象⑨。在这里,“驴打滚”既是一种具体的动作行为,又似一种制作方式,人们通过转喻将它用作这种甜点的名称。 再比如,对于“怎么做糖醋排骨”这样的问题,厨师的回答是: (10)首先,备小排500克,焯水后煮30分钟。其次,用一汤匙料酒、一汤匙生抽、半汤匙老抽、两汤匙香醋(非白醋),将排骨腌渍20分钟。第三,捞出排骨,洗净,用油炸成金黄色。第四,将排骨和腌排骨的水一同放入锅中,加三汤勺白糖、半碗肉汤,大火烧开,再放半茶匙盐。第五,小火焖10分钟,后大火收汁。收汁时加一汤匙香醋。第六,出锅前撒葱花芝麻和少许味精即可。 以上答语中的每一个步骤至少关涉一个动作行为,这些动作行为的说明文字很好地回答了人们关于“糖醋排骨”制作方法的提问。可见,对动作行为的描写能满足人们关于动作方式的求解。做完全套动作,所要的结果——“糖醋排骨”——也就有了。 正是因为上面这样的认识机制和关联模式,人们常常用“怎么想”来征询他人对某个话题的看法和意见。这种看法和意见实际上是“想”的内容,而不是“想”的方式。 人们利用“想”这个动词询问他人对某个话题或事物的看法和意见,还有一种问法,即用“什么”作宾语,说成“想什么”。但是,一般情况下,在问内容上,“怎么想”较“想什么”更有市场,即人们更倾向于或更愿意用“怎么想”。初步考察,主要有三个原因:第一,“想什么”的语义解读是非唯一的。回答“什么”,除了用主观认知结果宾语(比如“我想我们可以单干”“我想火星上可能存在生命”“我想你那个观点是对的”)之外,还可以是客观对象宾语(比如“我想孩子了”“我在想你刚才提的那个问题”“我在想老李昨天发火的事”等)。换言之,“想什么”问得比较开放,因而回答起来却颇费踌躇。而“怎么想”却不一样,对它的回答一般是唯一的,要表达一定的看法和意见。第二,“怎么想”这个提问具有动态性,会激发人们进行新的、深层次的思考,它不是要让言者指认、“供出”某个对象。而“想什么”却不具有动态性,纯粹是个静态的问询,好像只要求言者指认、“供出”某个对象,言者对这个问题的回答不好充分展开。第三,“想”关涉的对象话题在“怎么想”这个问句内很容易表征出来,比如“他辞职这件事你怎么想(或:对他辞职这件事,你怎么想)”。但是,“想什么”在这个问题上却无能为力,我们无法说“他辞职这件事你想什么”,也不能说“对于他辞职这件事,你想什么”。 再来分析本节第二个实例“怎么看”。先看下面对话: (11)记者:今天早晨,开业第一天放那么多鞭炮,这事儿你怎么看呢? 老人:我就是趴在窗户看(转引自张伯江,2016) 很明显,这位老人答非所问。“记者”的本义是想探询“老人”对开业放鞭炮一事的态度和看法,可“老人”却用“趴在窗户”这个“看”的方式来回答,出人意料。张伯江(2016)称这种现象为“言者和听者的错位”。对此,人们可能要问:为什么会出现这种错位呢? 从本质上来说,上例中言者和听者错位的发生是因“看”的不同义项而起。在现代汉语中,“看”既能表示“使视线接触人或物”义,又可表示“观察并加以判断”义(《现汉》第729页)。很显然,前一个意思的“看”具体,是一种纯粹的视觉活动,可能是有意识的、自觉的,也可能是无意识的、非自觉的。后一个意思的“看”较抽象,是由眼睛的视觉活动引至大脑的一种思维活动,总是有意识的、自觉的。具体的“看”有各种方式,而且它们都是显性的,而抽象的“看”其方式是隐性的,难以为我们所观察,目前还不为人知。例如: (12)马青跳下栏杆,奔到饭庄临街窗前,扒着往里看。(王朔《一点正经没有》) (13)我扭头对她笑笑,手托腮往窗外看去。(王朔《痴人》) (14)您老定睛仔细看,那闪光的都是眼镜片。(王朔《千万别把我当人》) (15)他绱鞋的时候,常有人歪着头看。(汪曾祺《晚饭花》) (16)年轻人自己写东西自己评奖,我看是个创举,很大胆。(王朔《顽主》) (17)我看这么等不是事儿。(王朔《一点正经没有》) (18)我看你是没有放下包袱,背着个老沉老大的箱子过河。(王朔《你不是一个俗人》 (19)李冬宝也问:“你看出什么来了,戈玲?” 戈玲冷笑着:“没准儿我们都让人当傻瓜耍了。”(王朔《谁比谁傻多少》) 前四例“看”均是具体的视觉活动,都有自己的动作方式。如例(12)的“扒着往里”跟例(11)的“趴在窗户”类似。后四例“看”指根据观察所得进行判断,得出某种意见或观点。例(16)-(18)“看”后接的是小句。例(19)一方以“看”发问,另一方答以小句,说出自己的意见。 可见,“看”有两种完全不同的用法。正是因为这一点,才会发生例(11)这种“言者和听者的错位”的情况。 虽然“看”用于表示具体的视觉活动时,有各种各样的方式,但是,实际语言生活中很少有人将其方式作为关注的问题提出来,要求对方回答⑩。因为两个人面对面交谈时,对方的神态、体貌、举止等都尽收眼底,不需要通过询问来了解(11)。因此,“怎么看”这个句法形式一般跟询问内容相匹配,即这种用法是无标记的。像例(11)那类用法应该是个幽默段子,实际语言生活中真的发生这种情况的极少。因此,“怎么看”问“看”的方式不妨看作标记用法,它需要有特定的语境和表达目的。“怎么看”的这两种用法可归纳如下:  下面再举两个“怎么看”问内容的例子: (20)她低声问:“你怎么看?”我反问:“你指什么?”她说:“辩论。”我说:“一切人们进行辩论的事,本身都是没有唯一正确的定论的事。”(梁晓声《表弟》) (21)我去美国,记者问我:邓小平南巡带着妻子孩子,你怎么看?我说,蛮好。邓小平家比较注意天伦之乐,我挺欣赏。(海星《陶斯亮找不着“高干子女”的感觉》) 例(20)中“我”所说的“一切人们进行辩论的事,本身都是没有唯一正确的定论的事”,显然是关于“辩论”的一种看法,而不是“看”的方式或原因。因此,前面的“怎么看”问的是“我”对“辩论”的态度和见解。例(21)同理,不赘述。 实际上,“看”表示“观察并加以判断”义时,它跟本节一开始讨论的“想”是一致的,二者可互为印证。如例(1)的“想”替换为“看”,例(20)的“看”替换为“想”,句子的表义基本不变。 大概是“怎么想”和“怎么看”询问(对某个事件或问题的)态度、见解的用法因为长期使用已趋向固化,因此,口语中人们干脆用“怎么”直接修饰“想法”和“看法”(12),从而说成“怎么(个)想法”和“怎么(个)看法”。例如: (22)女人看着他那日本皮大衣笑着问:“说真的,这八九年,你想起过我吗?”“不是说过了吗?想过。”“怎么想法?”她逼着问。“临过平汉路的那天夜里,我宿在一家小店,小店里有个鱼贩子是咱们乡亲。我买了一包小鱼下饭,吃着那鱼,就想起了你。”(孙犁《嘱咐》) (23)索尔兹伯里问我:“你对这两人怎么看法?”我说:“对美国的总统候选人,我怎么好发表什么意见?我希望谁当选都保持现在这样好的中美关系。”(邓友梅《和老索相处的日子》)这也从另一方面印证了“怎么”可以问内容。这种询问比“怎么想”和“怎么看”更为直接和显赫,不会造成“言者和听者的错位”。 其他用于询问内容的“怎么考虑”“怎么打算”“怎么认为”“怎么回复”等不再细述,仅各举一例: (24)“我一点想法都没有。你是怎么考虑的?”“老实说,我看我们避免不了面对面的对抗。”(杰克·希金斯《营救总统私生女》) (25)她问他:你怎么打算呢?他说,总要有人作旧时代的殉葬品。这一次轮到我,我不想逃避。(戴厚英《悬空的十字路口》) (26)“曲乐恒说俱乐部办这个案子有倾向性,你们怎么认为?”吕枫态度明确地表示:“俱乐部办这个案子没有倾向性。我们也曾经找张玉宁谈过这个事,不存在谁袒护谁的问题。”(《北京日报》2001年3月30日) (27)沉默了一会,刺猬自己说话了:“辛楣信上劝你到重庆去,你怎么回复他?”鸿渐嗫嚅道:“我想是想去,不过还要仔细考虑一下。”(钱钟书《围城》) 例(24)先说“我”没有“想法”,然后用“怎么考虑”来询问对方,显然是想求得对方的“想法”,即见解。对方也的确回答了自己的“想法”——打算面对面对抗。例(25)中,听话人回答的“我不想逃避”,显然说的不是一种方式,而是一种决定、计划。可见,“怎么打算”不是问方式。例(26),针对“你们怎么认为”的问题,吕枫明确地表示了自己的观点:俱乐部办这个案子没有倾向性,也不存在谁袒护谁的问题。这自然也不涉及方式。例(27)“我想是想去,不过还要仔细考虑一下”即是“回复”的内容。 三、别解之二——问价格 通过“怎么”问价格的动词有“卖”“租”“换(外汇)”“承包”和“转让”等。本节重点分析“怎么卖”。 现代汉语中,“怎么卖”虽可问方式,但是“问价格”更为常见,是无标记的。那么,为什么“怎么卖”主要用于问价格呢? 储泽祥(2016)分析了“怎么卖”问价格的问题。他认为,“卖”关涉的价钱是“次要论元”。为了能询问动词的次要论元,汉语采取了这样一个语法手段:把动词支配的货物名词安排在动词的前边,让动词后的宾语位置空出来,使动词支配的、能出现在它后边的一个论元成为疑问点。“只有宾语空位,才有可能询问V的次要论元,而不是询问原因”,加之方式又不属于次要论元(13),因此“某某东西怎么卖”就表示“问价格”了。 我们尝试换一种视角和思路来分析。 “卖”与“买”天然相依,两者共同构成一个完整的交易行为,一般涉及四个主体要素:卖家、买家、商品和货币。卖家将自己的拥有物(商品)的所有权、使用权转移给买家,买家同时根据市场定价,支付一定数额的货币给卖家。在这个交易过程中,商品和货币实行等价交换,两者都要实现一次转移。 推广开来看,交易行为不可避免地会涉及到时间、地点和方式等问题。也就是说,所有的交易行为都是在特定的时间、地点并且以特定的方式进行的,只是跟卖家、买家、商品和货币四要素相比,时间、地点和方式不是关键,许多情况下它们为众多不同的交易行为所共有,有一定的社会(或区域)共性。比如摊贩早上在菜市场卖菜,虽然不同的摊贩跟市民们的交易不尽相同(菜的种类和数量不同,菜价和成交额不同),但是,时间、地点和方式没有多大差别。因为这些交易是在同一个时间段和同一个菜市场发生的,而且所有的摊贩(卖家)都是将菜摆在那儿卖,供市民(买家)自由挑选。由此,不妨说,表示卖家、买家、商品和货币的名词是“卖”的核心论元,表示时间、地点和方式的名词是非核心论元。核心论元和非核心论元在语言表征中的编码方式自然有所不同,某个核心论元或非核心论元要不要出现,以什么形式出现等,受制于多种因素,其中交际语境是一个重要因素。 就“卖家”来说,无论是坐贾还是行商,首先都要让人知道他(她)是“卖家”。坐贾有固定的店铺,标识明显;行商有特定的“行头”和吆喝,也不难辨识。其次,他(她)所“卖”的商品都公开展示,顾客一望便知。也就是说,在交易进行之前,其“卖家”这个身份和所卖商品是明确的。用语言学的术语来说,这些是已知信息。顾客进入坐贾的店铺,或来到行商跟前,“卖”“买”双方也同时成为“言”“听”双方,而且他们这种言语行为的角色是交互的,即此一时刻为言者或听者,彼一时刻则又是听者或言者。这一点跟“卖家”和“买家”在同一交易行为中身份固定是不同的。 “卖家”打开店铺的大门或挑着货担行走于乡村、街巷,“买家”进入店铺或来到货挑跟前。双方的目的都非常明确:卖家要“卖”,买家想“买”。此时,卖买两方“相对而望”,卖买的东西(即货物)尽在眼前,只有价格尚不为买家所知。而价格又是商品交易无法绕开的一个关键“结点”。因此,通常情况下,买家在看中某件商品之后,想要知道的就是该商品的价格。为此,他(或她)必须首先发问。 据初步考察,在早期的白话时代,人们问价格用的是“(卖)多少钱”这个形式(14)。例如: (28)(侯兴问云)多少钱一瓶?(外云)两贯一瓶。(《全元曲·杂剧》) (29)买猪肉去。是今日杀的新鲜的好猪肉。多少钱一斤。二十钱一斤。(《老乞大新释》) (30)智深道:“兀那汉子,你那桶里甚么东西?”那汉子道:“好酒。”智深道:“多少钱一桶?”(明·施耐庵《水浒传》第4回) (31)吃完了饭,我问掌柜的:“你这碗面多少钱哪?”他们说:“二十四文。”(清·张杰鑫(改编)《三侠剑》第4回) (32)叫水手去问那卖蒟酱的:“这一罐子要卖多少钱?”卖蒟酱的说:“要五百贯足钱。”(明·冯梦龙《喻世明言》卷十九) (33)韩秀问他:“你一担柴禾卖多少钱?”他答道:“卖个一吊五六百文钱,下雨卖七八百文钱。”(清·张杰鑫(改编)《三侠剑》第1回) 可见,商品买卖交易中,早期人们问价钱并不是用“怎么卖”(15),用的是一个更加直接的问法。在具体语境中,“卖家”和“商品”不一定需要有语言的表征形式,它们作为共享信息,可以不说出来,不会影响交际和交易的进行。因此,关键信息是价钱。 虽然“多少钱”这种问价形式当今仍在使用,但是新发展出来的“怎么卖”市场更大,后来居上,特别是在日常口语交际中。那么,这个本来用于问方式的“怎么卖”是如何产生出问价钱这一语义功能的呢? 回答上面的问题,有必要先看看“卖”的方式都有哪些。 由前文所引《现汉》关于“方式”的释义可知,“方式”依附于动作,没有动作,就没有方式。而动作总是由人发出的(16),而且有的动作还会关涉他物。可见,要全面地认识“方式”,就不仅要看动作本身,还要看动作的主体和动作关涉的对象等。考察“卖”的方式,自然也得沿着这个路径。通过对较大规模语料库的考察,我们发现,“卖”在句法层面带的修饰成分主要是下面三类词语: A:慢慢地/匆匆地/偷偷地/千方百计地/挨家挨户地/走街串巷地/起早贪黑地/不动声色地/热热闹闹地/随随便便地 B:囫囵个地/大批量地/一个一个地/一根一根地/一碗一碗地/一对一对地/一扇一扇地/成堆成堆地/整箩整担地/整体成块地/零零碎碎地/零敲碎打地/一块块切着 C:(以)高价/(以)低价/便宜地/一块钱一串地/三文不当两文地 这些词语用于动词“卖”之前,充当状语。从表义来看,A类或是叙述卖家进行交易的时间早晚(如“早早”),或是交代卖家进行交易时的相伴行为(如“挨家挨户”“走街串巷”“在大街小巷来回”),或是描写卖家进行交易时的神态(如“不动声色”“热热闹闹”),或是对卖家交易态度的评价(如“随随便便”),等等。B类主要是介绍和说明交易进行时商品的样态,即以什么样的形式出货。C类说的是交易中商品的价格情况。举若干实例如下: (34)在他看来,一个人不能随随便便地卖卖掉他记忆中如此宝贵的一页!(《人民日报》1993年12月03日) (35)但是詹大胖子还是卖,偷偷地卖。(汪曾祺《詹大胖子》) (36)他们把我们中国一块块切着卖了!(邓友梅《烟壶》) (37)卖野鸭子是不用秤约的,都是一对一对地卖。(汪曾祺《故乡的食物》) (38)她怎么这样赤条条地卖自己?(韩小蕙《女性隐私文学悄然涌动》) (39)稍经加工,就成了草帽,又以高价卖给农民。(汪曾祺《岁寒三友》) (40)他们可以高价卖苇,贱价收席,践踏着人民的劳动。(孙犁《织席记》) (41)那他们一块钱一串地卖那羊肉串就简直等于不想赚钱。(刘心武《小墩子》) (42)我悬在京寓外室,不知怎的就三文不当两文地卖给打鼓儿的了。(俞平伯《略谈杭州北京的饮食》) 很显然,上面列举的“卖”前修饰成分都可归到方式范畴之下。B类最为典型,因为它明确了货品卖出的样态、形式。其次是A类,它涉及“卖家”行动迅速与否、主动出击与否。C类涉及的是价钱问题,为本文讨论的主题之所在。 表面上看,价钱只跟商品相联系,可实际上,价钱也会关涉“卖”这个行为本身。价钱不同,“卖”这个交易行为实现的可能性就不同,“高价卖”跟“低价卖”完全是两种不同的“卖”。从这个意义上来说,价格是一种特殊的方式。这一点从价钱名词可跟“以”等搭配即得到证明(如上面例(39))(17)。如果我们将A、B那样的方式称为“样态方式”的话,那么C类这样的方式也不妨看作是“价格方式”(18)。 可见,用“怎么卖”进行询问时,理论上它既可以解读为问样态方式,也可以解读为问价格方式。之所以实际运用中“怎么卖”更多地用于探求价格信息,是由社会共识和具体的交际语境决定的。试想,顾客进入商店、市场,或来到行商货担跟前,双方的角色关系即刻明确:一为卖家,一为买家。商品明明白白地摆放着,是论件卖还是按套卖,是整体卖还是分开卖,等等,基本上是约定俗成的,或是显而易见的。另一方面,人们在社会生活中也早已了解、习得商品及其交易方面的许多知识。此时,卖家的先期或相伴行为无需了解,卖家交易的神态可以随时观察,更无询问之必要。既然有关行为方式的信息内容都不需要通过询问来了解(这一点卖家也是清楚的,属于双方的共享信息),因此“怎么卖”就不会是询问样态方式,只能是询问价格方式。在合作原则的作用下,卖家就能从“价格方式”之问中读出买家探求“价格信息”之真实意图,出于交易的需要,就随之以具体的价格作出回应。 当然,商品有各种各样,而且新东西层出不穷,交易的环境也会千变万化,有时候可能出于某种原因,不按惯常方式出售(或出售的方式不是买家所认定或期待的)。这个时候,对“怎么卖”的探问,卖家会兼顾行为方式和价格方式来一同回应。比如下面对话: (43)顾客:老板,苹果怎么卖? 老板:a.五块。/五块(钱)一斤。/一斤五块(钱)。 b.论个卖,五块(钱)一个。/五块(钱)一个,论个卖。 c.*论斤卖,五块(钱)一斤。 在我国的水果消费市场,苹果一般都是按市斤卖(历史形成的惯例。批发或礼品销售按箱卖,另论)。这已是交易共识。因此,问“苹果怎么卖”时,一般会简略地回答“X块(钱)”。卖家这样说时意思是“每斤X块(钱)”,顾客自然也会这样理解。双方的言语交际没有问题,也不会“错位”。可是,如果某一天卖家要论“个”而不是按“斤”来卖,那么他(她)一定得首先告诉问价的顾客“论个卖”,然后再说“X块(钱)一个”,除非他(她)不想做成这笔生意。此外,由于一直以来,苹果都是按斤卖的,因此,上面例(43c)回答“五块(钱)一斤”之前,特别说出“论斤卖”这个默认信息,就属多此一举,反而让人感觉怪怪的。 下面我们再换一个角度来考察。请看两组句子: (44)a.那个镯子我卖了5000块钱。 b.那个镯子你卖了多少钱?(问价钱) c.那个镯子你多少钱卖了?(问价钱) d.那个镯子你怎么卖?(问价钱) (45)a.那个镯子我想卖5000块钱。 b.那个镯子你想卖多少钱?(问价钱) c.那个镯子你想多少钱卖?(问价钱) d.那个镯子你想怎么卖?(问价钱) 不难看到,“卖买”交易的4个核心要素这两组例子都涉及到了,但在语言形式上每个句子只表征了其中的3个,即这些句子均由3个论元编码而成:卖家、货物、价钱。例(44)各句表达的是已然事件(44d例外),例(45)各句表达的是未然事件。不管是已然还是未然,由动词“卖”的宾语所表示的钱数,既可用“多少钱”来提取,也可用“怎么”来提取(19)。 用“多少钱”提取,是直接的词语替换,不难理解。倒是用“怎么”这个疑问词来提取,值得一究。这种用法不具有广泛的类推性,比如对于“他想造一辆车子”这样的句子,我们无法用“怎么”来提取“一辆车子”,这就是说,用“他想怎么造”来表达“他想造什么东西”这样的意思是不可能的。 材料已表明,汉语社会问价格最初是用“多少钱”或“多少钱一斤(一个、一捆、一包等)”,用“怎么卖”直接问价钱是后来发展的。有意思的是,现在人们越来越多地使用这个后出的形式。为什么呢?恐怕有两个方面的原因。一方面,“多少钱(一斤、一两、一个、一捆、一包等)”这种形式直接“拿钱说事”,过于直白。另一方面,直接说“多少钱”,单位不明确,比如是问“一斤多少钱”还是问“一两多少钱”,是问“一个多少钱”还是问“一捆多少钱”等(20)不是很清楚。而用“怎么卖”来问,既委婉,回避了“钱”字,又将论“斤”还是论“两”、论“个”还是论“捆”之类的信息包含其中,从而“一问多求”。这种问法予卖方以更大的回应空间。 “卖”既有不及物用法,也有及物用法。可是,它通过“怎么”问价格,一般只能采用不及物用法的句式,而不能用及物用法的句式。请看下面例子: (46)a.(你)怎么卖苹果? b.苹果怎么卖? 例(46a)和例(46b)因为句法结构形式的不同,从而在问方式和问价格上明显对立。前者只能解读为问方式,后者只能解读为问价格(21)。这说明,用“怎么卖”来问价格实际上是有句法条件的。这该如何解释呢? 先看例(46a)。我们分两种不同的情况来考察: (一)非交易语境。一般情况下,问“怎么卖苹果”时,其疑问点是“卖苹果”这个动作行为的方式。理由是,“怎么”作为疑问副词,其基本义是问方式,问方式与“怎么卖苹果”有一种常规关联(conventional relevance)。在非交易语境中,所有的对话不以达成交易为目的,这样,价格信息就显得无关紧要,言者和听者都不关心。这就是说,“价格信息”得不到突显,它不可能跟“怎么卖苹果”构成最大关联(maximal relevance),以抑制并取代问方式与“怎么卖苹果”的常规关联。因此,“怎么卖苹果”就依旧惯常地问方式(22)。 (二)交易语境。在交易语境中,“苹果”摆在卖家和买家的面前,为双方所共知,属于已知信息。但是,对于这个已知信息,买家在进行语言编码提问的时候,并没有将它作为话题,而是置于动词后的宾语位置。这表明,买家关注的不是苹果(交易)本身。“卖苹果”既可作为一个打包的整体来看,也可作为一个动宾短语来看。如果是前者,突显的是“卖苹果”这个动作,“怎么卖苹果”就聚焦于方式之问上;如果是后者,“卖苹果”中的“苹果”为焦点信息,但关注的还是方式(比如有可能想探求“卖苹果”与“卖橘子”之异同)。总之,无论采用哪种分析,“苹果”都不是突显的话题,卖家从“怎么卖苹果”这个问话中得不到问话人有进行交易的愿望和探求价格的需要。因此,卖家也就不会将这种及物用法的“怎么卖”解读为问价格。 再来看例(46b)。“苹果怎么卖”这个句子中,苹果是话题,为言听双方所共知。如果不考虑现实的交易语境,那么这个句子可以解读为“问方式”。比如: (47)问:苹果怎么卖? 答:(苹果)放在网上卖。 如果这句话是买家在一个现实交易语境中对卖家说的,则这个交易语境就明确了“卖”的方式,即“方式”之问被彻底抑制了。这样,形式上的问方式就被解读为实质上的问价格。即: (47’)买家:苹果怎么卖? 卖家:五块钱一斤 由此可见,“苹果怎么卖”并不天然地一定表示价格之问。从一般情况来看,问方式是它的优选解读(这也符合“怎么”基本义的表达)。但是,一旦具体的交际语境明确了卖的“方式”,那么,“怎么卖”与问方式的关联就会被“拆解”,买卖双方要转而寻求新的最大关联。这种特定的情况下,与“卖”天然有联系的“价格”就上升为最重要的信息,从而“问价格”与“怎么卖”获得最大关联。 现代汉语中,“租”“换(外汇)”“承包”等亦可问价格。此不详论,仅举两例: (48)“喂,是首汽大车租赁公司吗?我们单位五一出去郊游,想租您的车,您看怎么租呢?”“……一辆车每天跑80公里以内是1000元,每多1公里加收10元,您看行吗?”(《北京晚报》2001年04月27日) (49)“村长,这一片地怎么承包?”“每亩一年800块钱。” 四、结语和余论 “怎么想(看、说、讲、写、看待、打算、考虑、认为、报告、汇报、回答、回复等)”和“怎么卖(租、换、承包、转让等)”之所以不问方式,而分别问内容,问价格,关键是,“想”类动词是人的思维意识活动,其活动方式存于大脑内部,难有外在的显性表现形式。另一方面,人类目前对自己大脑的思维意识活动情况缺乏精细、准确、深入的认识和了解,即“想”类动词的方式目前是“黑箱”。因此,日常语言交际中,人们不会故意违反合作原则,来询问这种大家都不知道的“方式”问题。一般来说,不管以什么方式来“想”,最终会有一个“想”的结果,该结果与“怎么”之问有最大关联,故“怎么想”就可解读为“问内容”。 “卖”的情况有所不同。“卖”的方式是比较多的,都能以外在形式呈现。“怎么卖”本来可解读为问方式。可是由于“怎么卖”一般都是在交易现场说的,而在交易现场(这一点至为关键),卖的“方式”是“明摆着”的,一看便知(有的是社会共识,不看也知),这种情况下,顾客(买家)就不会明知故问。顾客最大的未知是“价格”,而以什么价格“卖”在底层意义上是关联“方式”的,因此,用“怎么卖”来“问价格”就不会扞格不通。 总之,之所以“想”类动词和“卖”类动词能分别通过“怎么”来问内容和价格,主要是因为“方式”之问的客观基础不存在,或曰其动机受到了抑制。人类目前对自己是如何“想(看、说、讲、写、看待、打算、考虑、认为、报告、汇报、回答、回复等)”的,所知甚少,这些动作活动的具体方式也就不得而知,因而无需询问,因为得不出准确的信息,问了白问(23)。“卖(租、换、承包、转让等)”确有多种方式,但这些方式多是交易的常识或共识,不问便知。价格信息在交易行为中是重要信息,非常关键,它直接决定着这类交易能否得以顺利完成,故表面上是问方式,实际上是指向“问价格”。 本文说“问内容”和“问价格”为别解,主要着眼于更具体的解读,跟“问方式”作一个相对的区分,而不是认为它们跟“问方式”能彻底地切割开,实际上这种别解是基于方式之问而来。 最后简单说一下“买”的情况。“买”与“卖”是一对反义词,相互依存,可谓是一枚硬币的两面,无法分开(无“买”便没“卖”,没“卖”便无“买”)。但是,“怎么买”却不能用于问价钱。这是为什么呢? 先比较下面两个句子: (50)那只表卖了3000块钱。 例(50)和(51)*那只表买了3000块钱。例(50)和(51)只是动词不同,一为“卖”,一为“买”,结果是前一句成立,后一句不为人所接受。虽然是同一个交易的两面(双方),但目的不同。卖者是想通过交易得到钱;买者是想通过交易拿到货。“买”跟“货”是天然匹配,“卖”跟“钱”是天然匹配,即“买”跟“货”有最大关联,“卖”跟“钱”有最大关联。比如同样是主谓宾句,最常见的句式是“卖家+卖+钱”(如“她今天卖了200块钱”)和“买家+买+货”(如“她今天买了一件大衣”)。商品交易中的问询最适切的做法是以对方为中心,关注和重视对方的诉求。因此,最自然的就是买家问“怎么卖”,卖家问“买什么”。 *本文曾在第六届现代汉语句法语义前沿学术研讨会(香港中文大学,2017年11月25-27日)上宣读,承蒙陆俭明教授、方梅研究员等与会专家提出宝贵意见;《世界汉语教学》匿名审稿专家也多有指导和教正。谨此一并致以衷心的谢意!文中错谬由笔者本人负责。 ①“V(p)”代表动词或动宾短语。下文的“D”代表状语成分,“C”代表补语成分。用“怎么”问内容和问价格的动词多数情况下并不带宾语,像“卖”根本不能带宾语(详后)。考虑到“想”类动词也有带宾语的用法(如“你怎么看他辞职这件事”),本文用码化形式“V(p)”。 ②煞尾“了”可看作补语。D和C不一定同时出现。这两种结构能表事实,问原因一般是针对事实。 ③这里的“内容”是指“看法”“见解”“观点”之类的认知结果。 ④本文正文例句未标注出处者均为笔者自拟。 ⑤所谓“别解”,并不是说这类“怎么V(p)”在问方式和问原因之外,偶有别的解读。恰恰相反,对于少数特定动词来说,其“怎么V(p)”式很少用于问方式或原因,所谓“别解”反而是主流用法。 ⑥感谢审稿专家指出这一点。审稿专家还提到“怎么听”“怎么闻”“怎么笑”等,并问为什么它们不像“怎么想”和“怎么卖”那样有“别解”。这个问题可以这样来看:“听”“闻”“笑”作为及物动词用时,关涉的都是对象宾语(客观存在),动作不造成认知结果。拿“听”来说,它表义较简单,不像“想”那么复杂,《现代汉语词典》(第7版)(以下简称“《现汉》”)对它的释义是“用耳朵接受”“听从”“治理”等。这些都不要求、也不会形成自己的“意见、看法”。“闻”和“笑”类似。因此,它们只能是问方式,而不能问内容。即使说动作能造成某种结果,则该结果也只是动作主体出现的某种生理、心理状态等。比如“听累了”“听烦了”“闻腻了”“笑岔气了”“笑得前仰后合”等。 ⑦非动词句也有论元问题。本文关于论元的定义区别于动词直接成分论元观(这种论元观将时间、地点、原因等成分排除在外)。我们将一个事件关涉的所有要素成分都看作论元。另外,核心论元与非核心论元的划分不以句法结构为依托。因此,像“我昨天在市场跟他买了五个苹果”这个句子(审稿专家提出)中,核心论元“他”(卖家)以旁格形式编码,不足为奇。“核心”与“非核心”是就语义的亲疏来说的,而非着眼于语表编码形式上的句法位置。 ⑧人类的心理活动非常复杂,目前对它的认识和了解还十分有限。不过,有一点可以肯定,心理活动的方式和结果常常是纠缠在一起的,因为“活动”总是某种方式的活动,“结果”总是某种活动造成的结果。比如某人以“不睡觉”的方式(属外在的宏观方式)来“想”,结果导致“更睡不着”,这样,“夜不能寐”又成了“想”的一种后果(进一步则视作程度)。 ⑨姑举一实例:“侉奶奶的生活实在是平淡之至。除了看驴打滚,看孩子捉蚂蚱、捉油葫芦,还有些什么值得一提的事呢?”(汪曾祺《故里杂记》) ⑩笔者利用北京大学中国语言学研究中心CCL语料库检索“怎么看”这个目标形式(搜索时间:2018.01.17),共得1476例,除一部分为“怎么看待”“怎么看出”“怎么看懂”“怎么看着”“怎么看起来”“怎么看不出”“怎么看不见”等之外,绝大多数是“怎么看”用例(部分例子中的“看”带有宾语)。我们在前100个用例中拣得44个纯粹的“怎么看”疑问句(书面上都用了问号),其中,没有一例是用于问方式的。兹列举两例以窥一斑: (1)记者:对中国杂志市场的前景,您怎么看?/罗恩·嘉维斯:这是一个成长中的市场,在一段时期内,它的规模不会很大,比欧美投资者想象的要小。 (2)记者:王朔和金庸开战以后,我们发现拥金庸派和拥王派的比例竟达到9:1,你怎么看公众的这种评价?/李敖:当然是悲哀。挪威文学家易卜生曾说:多数人是错的,少数人是对的。比例不对,我认为还是(因为)大家的文化水平不高。 (11)一般叙述文字中常常同时明确写出“看”的方式,比如“一个字一个字地看/颠来倒去地看/用放大镜看”。这是叙事文中动作细节的刻画描写,属于另外一回事儿。 (12)审稿专家认为,“怎么(个)想法”“怎么(个)看法”的结构是“怎么想|法”“怎么看|法”。这样的表达在现代汉语中基本上是开放的,比如还可以说“怎么(个)印法”“怎么(个)栽培法”“怎么(个)对待法”“怎么个便宜法”等。饶宏泉(2012)认为这是一个构式,“其基本意义是询问方式、方法”。显然,“怎么(个)想法”和“怎么(个)看法”同样属于其中的“另类”,不是问方式。原因自然还是“想”和“看”有与众不同的语义和语用特性等。 (13)如储泽祥(2016)曾说,“大致说来,方式不会是动词的论元。那么,用‘怎么’询问方式,就不会是询问动词的论元,如果用‘怎么’询问动词的论元,就不会是询问方式”,“‘N怎么V’却不能询问论元,只能询问方式”,“价钱是‘卖’的目标论元,即动作者希望实现的结果”。 (14)这种问法至少在南朝时期就已萌芽。比如南朝·裴松之注《三国志》卷一中就有这样的记述:“观见岐,疑其非常人也。因问之曰:‘自有饼邪,贩之邪?’岐曰:‘贩之。’宾硕曰:‘买几钱?卖几钱?’岐曰:‘买三十,卖亦三十。’” (15)“怎么”至少在南宋便已出现,但“怎么卖”的说法出现较晚。CCL语料库古代汉语语料库里仅有1例“怎么卖”,见于清代文献(搜索时间:2016.05.31)。问的是方式(从上下文“吆喝着卖”可知),而非价格。问价格同一文中用的是“多少钱”。原文如下(省略号表示有删节): “家里的,把门关上,我(铁三爸)卖牛肉去了。”……一抬身推车走了。刘二爸站在后头……心说:我先不回柜,瞧瞧您这牛肉怎么卖。铁三爸还推上劲儿了,顺着牛街北口儿出来,可就往东了。刘二爸在后头跟不上,心说:这位是什么意思啊?您卖肉不吆喝?……两人走对面儿,老表可就问一声:“掌柜的,上哪儿送肉去呀?”铁三爸答言:“我卖牛肉哪。”“怎么不吆喝呢?”铁三爸张不开嘴,刚要张嘴,对面儿来了个人,咽回去了。……前后没人,铁三爸推着车子,铆足了劲儿喊了嗓子:“好肥的牛肉哟!”真亮的嗓音!……胡同当间儿有一洼水,有点儿泥浆,一个大门口儿有人喊,“卖肉掌柜的过来,牛肉多少钱哪!”(清·常杰淼《雍正剑侠图》第42回) (16)由于这里是讨论“卖”的方式,所以不考虑人之外的其他动作主体。 (17)英语中也有类似的用法。比如with表方式:He shut the door with a bang and left without saying a word.(他砰的一声把门关上,一声不吭地走了)|They distributed sweets with a free hand at their wedding.(他们在婚礼上慷慨地发喜糖)(参看《英语常用短语词典》,商务印书馆1982年第1版,第969页,第970页)。with也可与money搭配,组成“with the money”。如:What will you buy with the money?(参看《朗文当代高级英语辞典》,外语教学与研究出版社2009年第1版,第2648页) (18)“价格”既然可以编码为方式,那么方式之问就可以转喻为价格之问。 (19)只有例(44d)不能用“了”,否则就成了问原因。这说明,“怎么卖”问价格只能适用于未然表达的情况。这是需要申明的。例(45d)除了问价格,亦可用于问方式。 (20)倒是在卖家算完账之后,买家支付时常常用“多少钱”来问总货款。可见,单说“多少钱”一般是不关涉单价的。 (21)这个问题是审稿专家提出的。审稿专家的例子是“他(打算)怎么卖这些苹果”和“这些苹果怎么卖”。我们认为,除针对特定的个体外,问价格一般用类指形式更自然,更地道(即使用定指形式,“这个”也比“这些”好。比如“这个苹果怎么卖”),故我们对例子做了一点改动。 (22)换一个角度看,“怎么卖苹果”中的“苹果”是焦点信息,它有潜在的对比功能。比如:“你这样卖橘子,那么你怎么卖苹果呢?”可见,其疑问点的最大关联还是在方式上。 (23)“说”“讲”“写”有一类形式上的方式是可感可见的,与这里所讲的不属一类,当区别对待。比如我们说出的一句话或一段话究竟在大脑里是怎么形成的,尚不很清楚。 原文参考文献: [1]蔡维天(2000)为什么问怎么样,怎么样问为什么,《汉学研究》第18卷第1期. [2]储泽祥(2016)“N怎么V”——宾语空位的一种疑问构式,《语法研究和探索》(十八),北京:商务印书馆. [3]邓思颖(2011)问原因的“怎么”,《语言教学与研究》第2期. [4]吕叔湘主编(1999)《现代汉语八百词》(增订本),北京:中国社会科学出版社. [5]饶宏泉(2012)构式“怎么个X法”的特征解析及其固化过程,《汉语学习》第6期. [6]肖治野(2009)“怎么1”与“怎么2”的句法语义差异,《汉语学习》第2期. [7]张伯江(2016)言者和听者的错位,《语言教学与研究》第1期. [8]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编(2016)《现代汉语词典》(第7版),北京:商务印书馆. [9]Tsai,Web-Tien Dylan(1999)The hows of why and the whys of how.IUCI Working Papers in Linguistics 5:155-184. [10]Tsai,Wei-Tien Dylan(2008)Left periphery and how-why alternations.Journal of East Asian Linguist 17:83-115. (责任编辑:admin) |