框架语义学视阈下的词义衍生研究——以多义词“看”为例

http://www.newdu.com 2025/11/05 08:11:22 《东北师大学报(哲学社 李仕春 参加讨论

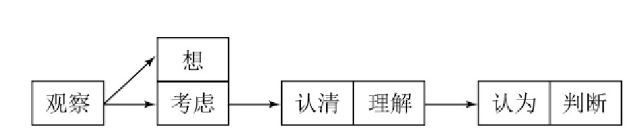

摘 要:已有词义引申理论主要是为了满足自然人理解语言的需要而建立起来的,这种具有单维度特征的词义引申理论不能对多义词义项产生的原因进行全面合理的解释。事实上,多义词义项的产生是一种很复杂的语言现象,它既有客体、主体等语言因素,也有文化因素,单纯的词义引申并不能完全涵盖这种语言现象,因此还是用比词义引申更宽泛的术语词义衍生来概括这种现象为好。只有把词义衍生理论建立在具有多维度特征的框架语义学理论基础之上,才能够对多义词义项产生的原因进行全面合理地解释,只有这样建立起来的词义衍生体系才能更好地满足人(包括本族人、二语习得者)和机器理解语言的需要。 关键词:类型学;语料库;词义衍生;框架语义学 作者简介: 李仕春,男,西南大学文学院教授,博士生导师,博士后合作导师,国家语委汉语辞书研究中心兼职研究员。 基金: 国家语委科研项目(YB135-75);国家社会科学基金重点项目(14AYY018);西南大学中央高校基本业务费专项资金创新团队项目(SWU1609105)。 语言研究的理想状态就是在描写清楚语言现象的基础上再解释清楚,词汇学、词典学研究也是如此。作为两门关系非常密切的学科,词汇学侧重理论阐释,词典学侧重材料分析,前者为后者提供理论支持,后者为前者提供素材支撑。在这两门学科的诸多交集点中,词义尤其是多义词意义的研究应该是两门学科最重要的交集点,这是因为多义词的意义是以义项分布的形式呈现在辞书文本中的,词典编纂者在释义的时候,最需要解决的问题就是每个多义词在词典中应该有多少个义项,应该采取什么样的标准对多义词义项进行分合等等。词典学家在回答上述问题的时候就要借助词汇学理论。 我们近年的一系列研究显示:“目前我国汉语类词典的编纂者乃至研究现代汉语词汇的学者还没有大规模地运用语料库技术对汉语常用词的义项进行丰富与补充,汉语类词典中常用词义项的编纂水准至今仍处在20世纪50、60年代靠语感编纂的水准。”[1]“汉语类中型语文词典大致漏收了50%的义项(主要指常用词的义项)”[2]。为此,我们先后撰写了一系列论文探讨运用语料库技术研究现代汉语常用词义项分布的方法[3]103-109。然而,当我们依托语料库技术描写清楚了现代汉语常用词的义项分布情况,试图用已有词义引申理论解释的时候,却发现运用已有词义引申(或词义演变)理论并不能解释其全部义项的生成原因,于是我们由蒋绍愚[4]84-105、章宜华[5]、袁毓林[6]等国内学者的相关研究追踪到国外学者的类似研究,发现国外学者正在以框架语义学作为理论背景从共时层面探讨词义衍生现象。本文就以多义词“看”为例说明这一研究过程。 一、现代汉语“看”字义项分布情况的描写 20世纪70年代以来,语料库技术发展得越来越成熟,其优势是可以使语言研究者在极短的时间内获取足量的言语样本,为运用科学的定量分析手段研究语言提供了可能。它更是为辞书编纂注入了新活力,使辞书释义和大数据直接结合在一起,为辞书释义提供了定量分析手段,增强了现代辞书释义的科学性与客观性。语料库在现代语言学研究中起着越来越重要的作用,但是有些学者却不甚注重所取语料的均衡性,例如有学者在运用北大CCL语料库时就说:“我们在北京大学汉语语言学研究中心现代汉语语料库中截取了前1 000例含‘收’的例句。”[7]我们认为采取这样随意的态度是不应该的,如果采取的语料不均衡,就不能真实地反应一种语言现象在现代汉语中的实际分布情况。例如:截至2017年6月16日,北京大学中国语言学研究中心研制的CCL语料库的语料规模已达783 463 175字,该语料库首先分为现代汉语语料库(581 794 456字)和古代汉语语料库(201 668 719字)。一方面,北大CCL现代汉语语料库共涵盖30多种不同语体的语料;另一方面,该语料库包含了鲁迅、茅盾、老舍的文学作品和当代人民日报、网络等语料,跨越了整个20世纪。因此,我们在下载语料时既要保证所取语料在量上具有充足性,同时还要保证所取语料的均衡性,这就要求我们在检索并下载“看”字条目的每类语料后,还要抽取不同时间段的同类语料。 “看”字在北大CCL现代汉语语料库中共有541 666条语料,我们分类下载完33类语料后,从CCL现代汉语语料库581 794 456字中分离出56 970 546字的语料,显然这些语料太多了,因此,我们还需要再按照比例从每类语料中抽取适当语料才有利于研究。根据李仕春介绍的运用语料库技术研究现代汉语单音多义词义项分布的方法[3]103-109,我们抽取了30 000条共计3 176 214字的“看”字语料,并为之建立“看”字平衡语料库,经过穷尽性标注后,得出“看”字在现代汉语中的义项分布情况如下: (一)“看”在《现代汉语词典》中的已有义项分布情况 现代汉语中“看”字共记录了两个词“看kān”和“看kàn”,前者记为“看1”,后者记为“看2”,它们的义项分布情况具体如下: 看1 kān动: (1)守护;照料。在“看”字语料库中有328条语料,约占全部语料总数的1.09%。 (2)看押;监视。在“看”字语料库中有234条语料,约占0.78%。 看2 kàn: (1)动使视线接触人或物。该义项适用范围最广,在“看”字语料库中有7 911条语料,约占26.37%。 (2)动观察。在“看”字语料库中有5 484条语料,约占18.28%。 《现代汉语词典》“看”的第(2)个义项是“动观察并加以判断”。该义项应拆分成“观察”和“判断”两个义项,前者是表视觉动作的具体义项,后者是表心理活动的抽象义项,它们是两个相差很大的不同义项,不应放在一起解释。“观察”要比单纯的“使视线接触人或物”更加细心认真,注意力更集中,是伴随着思考进行的。 “判断”并不一定要用眼看,它更多的是通过大脑进行思考而得出结论。 (3)动取决于,决定于。在“看”字语料库中有309条语料,约占1.03%。 (4)动访问,探望。在“看”字语料库中有834条语料,约占2.78%。 (5)动对待。在“看”字语料库中有171条语料,约占0.57%。 (6)诊治。在“看”字语料库中有252条语料,约占0.84%。 (7)照料。在“看”字语料库中有192条语料,约占0.64%。 (8)动用在表示动作变化的词或词组前面,表示预见到某种变化趋势,或者提醒对方注意可能发生或将要发生的某种不好的事情或情况。该义项在“看”字语料库中有1 524条语料,约占全部语料总数的5.08%。 (9)助用在动词或动词结构后面,表示试一试(前面的动词常用重叠式)。该义项在“看”字语料库中有183条语料,约占0.61%。 (二)语料库中新发现的“看”字义项 (10)动阅览,阅读。在“看”字语料库中有1 704条语料,约占5.68%。该义项常用在“看新闻”“看报”“看书”等词语中。 (11)动观赏,欣赏。在“看”字语料库中有2 955条语料,约占9.85%。该义项常用在“看电视”“看电影”“看戏剧”“看足球”等词语中。并不是看电视机,而是欣赏电视机里表演的节目。如果理解成“使视线接触人或物”,就不能体现出当时语境中观看者羡慕的心情或神情。 (12)动检查。在“看”字语料库中有549条语料,约占1.83%。 (13)动想。在“看”字语料库中有1 047条语料,约占3.49%。 (14)动考虑。在“看”字语料库中有921条语料,约占3.07%。 (15)动认清,理解。在“看”字语料库中有264条语料,约占0.88%。该义项经常和“懂”“清楚”“明白”等词语搭配。 (16)动判断。在“看”字语料库中有4 467条语料,约占14.9%。该义项常组成“看成”“看作”等词语。 (17)动认为。在“看”字语料库中有537条语料,约占1.79%。 综上,看2在现代汉语中共有17个义项,按使用频率,排列如下:(1)动使视线接触人或物。(2)动观察。(3)动判断。(4)动观赏,欣赏。(5)动阅览,阅读。(6)动用在表示动作变化的词或词组前面,表示预见到某种变化趋势,或者提醒对方注意可能发生或将要发生的某种不好的事情或情况。(7)动想。(8)动考虑。(9)动访问,探望。(10)动检查。(11)动认为。(12)动取决于,决定于。(13)动认清,理解。(14)诊治。(15)照料。(16)助用在动词或动词结构后面,表示试一试(前面的动词常用重叠式)。(17)动对待。看2的17个义项出现的义域可以分为两类———视觉域和心理域,其中(1)(2)(4)(5)(9)(10)(14)(15)(17)属于视觉义项,(6)(12)(16)属于视觉义项的虚化;(3)(7)(8)(11)(13)属于心理义项。 二、现代汉语多义词“看”义项分布情况的解释 语言现象的共时分布往往是历时演变的结果,多义词“看”的义项分布情况也是其历时演变的结果。因此,我们首先想到的是用已有词义引申理论解释现代汉语视觉动词“看”的各个义项的形成原因。 (一)已有词义引申理论述评 词义引申是一个历久弥新的重要议题,李仕春从学术思想的角度把世界语言学史分为哲学孕育时期、语文学时期和语言学时期[8]163-169,中国学者对词义引申的研究主要集中在语文学时期和语言学时期。 1.语文学时期 根据孙雍长考释,南唐徐锴在《说文解字系传》中首次提到引申,清代段玉裁《说文解字注》已经初步总结了汉语词义引申的规律[9]。陆宗达、王宁运用现代语言学理论对这种传统的词义引申进行了系统整理,他们认为:“引申是一种有规律的词义运动。词义从一点(本义)出发,沿着它的特点所决定的方向,按照各民族的习惯,不断产生新义或派生新词,从而构成有系统的义列,这就是词义引申的基本表现。”[10]后来,两位学者又把汉语词义引申归纳为三大类,十小类[11]。20世纪80年代中后期开始,还有学者从认知角度把词义引申分为隐喻和换喻两类,每类再加以细分,这可以看作是传统词义引申在认知语言学影响下的变异研究。 2.语言学时期 本时期的学者对词义引申规律的总体认识是从个别到一般,从具体到抽象,具体的学术路向则表现为先从聚合角度,后又从组合角度对词义引申展开研究。 (1)纵向聚合研究 法国语言学家保罗率先在《语言史原理》(1880)中提出词义引申有扩大、缩小、转移三种类型,该理论由王力在20世纪50年代引入中国,成为中国学者研究词义引申的主导理论。20世纪90年代开始,解海江、张志毅等学者开始运用语义场理论对词义引申进行系统研究[12]。张志毅、张庆云在已有研究的基础上将词义引申的三种类型细化为转移、转类、虚化、缩小、扩大、深化、贬降、扬升、弱化、强化10类模式[13]242-260。上述研究都可以称之为聚合研究,其研究思路是把多义词出现在不同时期的多个义项放在一起加以比较,并为之建立联系确立词义引申类型。 (2)横向组合研究 随着研究的深入,人们逐渐感到单纯从聚合角度研究词义引申并不能完全解释多义词义项产生的原因,于是从20世纪80年代开始,伍铁平[14]、罗积勇[15]、张博[16]等学者相继撰文从组合角度研究词义成因。后来,张志毅又集大成式地提出了义位组合理论,把由组合产生的义项分为同化、异化、特指化、虚化、强化、显化、广化、狭化、褒化、贬化10种[13]203-215。 无论是从聚合角度还是从组合角度研究词义引申都有相同的操作程序,那就是从历时角度出发,根据研究需要而把同一个词出现在不同时代语料中的义项(有时参照历代词典的释义)归纳出来,然后再联系出它们之间的关系,最终确立词义引申类型,形成词义引申体系。例如,“河”在先秦文献中专指“黄河”,秦汉以后的文献中泛指“所有较大的河流”,学者们就把“河”由“黄河”发展为泛指“所有较大的河流”的语言现象称为词义扩大,为词义引申建立词义扩大这一类型。这就不可避免地带有先入为主的主观臆断之嫌,往往给人一种生拉硬扯的感觉。对这种观点的最直接反驳就是,用上述词义引申理论很难解释“看”的义项之间的相互引申关系。虽然“看2”所有义项的总引申规律是由视觉域到心理域,符合词义由具体到抽象的引申规律,但是在视觉域内部的各具体义项和心理域内部的各抽象义项之间存在什么样的词义引申关系,就很难判断。也就是说,根据现有词义引申理论,我们很难判断“看”的“使视线接触人或物”义和“观赏,欣赏”和“阅览,阅读”等义项之间存在何种引申关系。 总之,依靠有限资料建立起来的单维度词义引申理论在很大程度上并不能对多义词义项的成因进行全面解释。为此,我们应另辟蹊径寻找新的理论来解释词义衍生现象,而框架语义学理论就为解释多义词义项的衍生关系提供了新的途径和方式。 (二)基于框架语义学的词义衍生新说 多义词的产生是一种很复杂的语言现象,它既有客体、主体等语言因素,也有文化因素,单纯的词义引申并不能完全解释这种语言现象。例如:颜色词“黄”的义项“黄帝”就是由文化因素造成的,义项“黄河”则由黄河在我们中华文明的形成中起着很重要的作用而形成的;至于动词“看”的义项的成因没有一条符合已有词义引申理论。 值得注意的是,近年来已有学者在尝试用新理论代替传统的词义引申理论,例如蒋绍愚就用概念要素分析法分析词义[4]84-105,更多的学者则是从计算语言学的角度用配价、构式、依存、概念结构等语义语法理论探讨词义,这些研究的共同点是把词义放在具体语境中以框架的形式探讨其引申现象。出现这种转向的原因在于语言研究目的改变,李仕春指出:“自20世纪下半世纪以来语言研究的目的除了为本国人服务外,还为二语习得服务、为人机对话服务。”[8]163-169已有词义引申理论可以满足人们理解语言的需要,但不能满足二语习得特别是人机对话的需要,是后两种需要促使学者们从多维角度研究词义引申。既然已有词义引申理论不能完全解释多义词义项成因,那么我们最好用比词义引申更宽泛的术语———词义衍生来概括多义词产生的现象为好。另外,与其他术语相比,用框架语义学这个术语探讨词义衍生现象更贴切,更容易让人接受。接下来,我们重点讨论如何用框架语义学理论解释多义词义项的成因也即词义衍生现象。 20世纪60年代,菲尔墨提出格语法,其核心是通过确定参与场景中的“格”来解释语义和句法之间的关系。20世纪70年代他又在格语法的基础上提出框架语义学理论,其操作程序是通过描写词所涉及的题元角色(又叫格、论元角色)来描述句法功能和语义结构之间的对应关系。冯志伟在介绍了框架语义学的发展历程后指出:“框架语义学的中心思想是词的意义的描述必须与语义框架相联系。”[17]陶明忠、马玉蕾在论述框架语义学的第三阶段时指出:“其核心思想是,人们是在词语所激活的语义框架中理解词语的意义的。”[18]由此可见,框架语义学建立的初衷就是把词义放在框架结构内研究,受此启发,我们对该理论进行了重构,以便更好地解释多义词义项成因。 框架语义学理论主要由场景理论和论元结构理论构成。场景理论是建立论元结构理论的基础,它可以分为具体场景和抽象场景,对应的论元也分为具体论元和抽象论元,具体论元活动于具体场景中[19],抽象论元活动于抽象场景中。论元结构是一个层级性的框架结构体系,其表层是具体论元结构,深层是抽象论元结构。论元结构的这种特点是符合人类由具体到抽象的认知规律的,它是人类认知结构的外在体现。论元是构成论元结构的基本单位,论元是由论元角色构成的,属于同一个论元的论元角色具有相同的语义范畴,如“看”的具体论元结构是“施事+方式+受事”,随着施事论元和受事论元的变化,“看”的义项就不断发生变化;论元角色是构成论元的具体单位。如果“看”的施事论元的论元角色是“人(张三、李四等)”、受事论元的论元角色是书、报纸、杂志等,那么“看”的外围论元“方式”就会发生变化,生成义项“阅读”。如果“看”的施事论元的具体角色是“人(张三、李四等)”、受事论元的角色是人或表示亲属名称的爸爸、妈妈、哥哥、姐姐等,那么“看”的外围论元“方式”也会发生变化,生成义项“动访问,探望。” 义项出现的语境(也即义项的使用范围)就是义域。与具体论元结构和抽象论元结构相应,义域也分具体义域和抽象义域,它们也可以进一步细分为多个子义域,每个子义域对应一个义项。多义词的每个义项对应一个语义框架,一个多义词的义项群就构成该多义词的框架结构。例如,“看”由具体框架结构和抽象框架结构构成,前者我们称为视觉域,后者我们称为心理域,“看”的具体义项活动在视觉域中,抽象义项活动在心理域中。“看”的每个义项都对应一个语义框架,因此,“看”有几个义项就可以形成几个框架,“看”的所有语义框架就构成了它的框架结构。“看2”在现代汉语中有17个义项,其中(1)(2)(4)(5)(9)(10)(14)(15)(17)属于视觉义项,构成了“看”的具体框架结构;(3)(7)(8)(11)(13)属于心理域是抽象义项,构成了“看”的抽象框架结构。 1.“看”的具体义项形成原因的框架语义学解释 “看”的具体义项衍生于具体框架结构“施事+方式+受事”,该框架结构由主体论元“施事”、客体论元“受事”和外围论元“方式”构成,其中充当主体论元“施事”的论元角色是人,充当客体论元“受事”的论元角色通常是具体的人或物,外围论元“方式”随着“受事”的不同而不同,最终形成多个不同的义项。 “看”的具体义项产生的场景是人用眼睛观察事物。因为眼睛只能看到事物的表象,所以在此场景中只有一个注意焦点,“看”的具体义项是通过外围论元“方式”的变化而产生的,具体过程是:主体论元“施事”通过不同“方式”观察“受事”,随着“受事”的改变“看”的“方式”也会改变,每次改变都会形成一个框架生成一个义项。“看”具体义项都活动于具体义域中,子义域之间是并列关系。 2.“看”的抽象义项形成原因的框架语义学解释 “看”的抽象义项衍生于抽象框架结构“施事+路径+受事”,该框架结构由主体论元“施事”、客体论元“受事”和外围论元“路径”构成,其中充当主体论元“施事”的论元角色是人,充当客体论元“受事”的论元角色是抽象的问题或事物,外围论元“路径”随着“施事”认知“受事”的注意焦点的不同而发生变化,从而产生“看”的新义项。 “看”的表示心理活动的义项产生的场景是人用大脑认知事物。有感觉会思维的人(施事)只有通过一系列心理活动才能完成对抽象问题或事物(受事)的认知,这些心理活动构成了一个完整的认知过程。该认知过程分四步完成:第一步在对事物观察的基础上开始“思考(源点)”;第二步在“思考”的基础上“认清”事物;第三步只有“认清”事物后才能“理解”事物;第四步,只有“理解”了事物才能对事物进行主观定性“认为”或做出客观“判断(终点)”。 用框架语义学术语来说,上述认知过程中的每一步心理活动都对应一个外围论元,这些外围论元分布在从“源点”到“终点”的“路径”上,它们组成了“看”的外围论元的不同框架,对应每一个框架都会产生一个义项,因此“看”的抽象义项活动的子义域之间具有承接关系。对应上述每一步心理活动,“看”形成了不同的表心理活动的义项。例如: (1)想,考虑。 在该义项产生的场景中,“看”所涉及的“受事”一般是指已经发生或未来发生的事,眼睛是无法观察到的,只能想到,如例句(1);“受事”是不容易决定的问题的时候,则有“考虑”的意思,如例句(2)。 (1)在冬运会速滑赛场外,人们[看]到60年代的名将王金玉、罗致焕、王淑媛和70年代的赵伟昌、80年代的……。(人民日报\1995年) (2)泥鳅当然不会甘心,他对铁汉说:“这样吧,我去跟大哥商量商量,[看]有没有这么多的货。”说完,他要了铁汉的手机号,双方就此分了手。(报刊\故事会2005) (2)认清,理解。 “看”和“懂”“清楚”“明白”等词语搭配的时候,就有“认清,理解”的意思。例如: (1)[看]透了吧?[看]透了好!我就是这么个人,知足常乐,清心寡欲,淡泊名利。(电视电影《中国式离婚》) (2)后来我就说中国的学生,是教出来的,你老师必须自己[看]明白了,学会了懂了,一点一点去教。(口语《关于教育的对话》) (3)认为,判断。 该义项常组成“看成”“看作”等词语。“认为”的主观性强一些,“判断”的客观性重一些,如例句(1)最好理解为“认为”的意思,(2)最好理解为“判断”的意思。 (1)李敬源:“我[看]这样好,你们两口子在一起,可以有商量。”(电视电影《烈火中永生》) (2)楚楚叹了口气,道:“贾乐山至少有一点没[看]错,你的确是个聪明人。”(文学《陆小凤传奇》) “眼睛是心灵的窗户”,在“看”的抽象框架结构中,作为主体的“施事”看不到抽象的“受事”,只能在“观察”的基础上去“想”去“思考”,因此“观察”是“看”的抽象义项的衍生源。我们可以把“看”的抽象义项整理成下图,如果是大中型详解词典,可以细分为7个义项,如果是小型语文词典则可以分为4个义项。  图1 多义词义项的产生是一种有规律的词义衍生现象,它的每一个义项的形成都可以在相应的语义框架中得到合理的解释。基于框架语义学的词义衍生理论与现有词义引申理论有着根本的区别,它注重以场景的形式把人类的认知因素、社会环境、文化背景等因素整合为词义衍生的语义框架,注重从语境角度探讨词义在语言内部因素和外部因素的互动关系中的产生过程,侧重于在诸多因素的互动关系中建立基于框架结构的新型词义衍生理论。 三、结语 词典编纂者只有在充分占有语料的情况下才能研究清楚多义词的义项分布情况。由于时代局限性,现有汉语类词典中多义词的义项基本是靠语感编纂而成的,这就出现了本文第二部分所说的汉语词典中多义词义项并不能反映其真实的义项分布情况,而已有词义引申理论又是由词汇学研究者为了服务于自然人理解语言的需要建立起来的,这种靠有限资料建立起来的单维度词义引申理论存在很多臆想成分,在很大程度上不能对多义词义项产生的原因进行全面解释。 当代科学技术的发展为语言学研究者提供了便利条件的同时,也向语言学研究者提出了更高的要求,表现在进入计算机时代后,人们可以在占有海量语料的基础上全面描写出常用词的义项分布情况,这为确立词义衍生理论提供了客观条件[20]。而方兴未艾的人机对话和二语习得的研究背景,也要求语言学研究者放弃单纯从聚合角度研究词义引申转而从组合角度结合语境对词义衍生进行重新考量。在这种情况下,再用已有的词义引申理论来解释多义词义项的成因就越发显得不合适了,只有把词义衍生理论建立在具有多维度特征的框架语义学理论基础之上,才能够对多义词义项产生的原因进行全面解释[21]。 “罗马不是一天建成的”,多义词义项的衍生规律也不是一篇论文能够建立起来的。本文仅是以个案研究的形式对传统词义引申提出了质疑,并在此基础上尝试用框架语义学理论来解释“看”的多个义项的形成原因。这仅是开始,离成体系的词义衍生规律的建立还远得很,但我们认为只要按照本文的写作模式,以个案研究和系统研究相结合的方法,把对一个词的词义衍生现象的考察和对一类词的词义衍生现象的考察结合起来,是可以归纳出多义词词义衍生规律,建立词义衍生理论体系的。 参考文献 [1]李仕春.中国语文辞书的分期问题[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2017(1):109-115. [2]李仕春.语料库时代的汉语中型语文词典出版状况研究[J].中国出版,2017(3):33-35. [3]李仕春.基于语料库的现代汉语“黄”字义项分布研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2016(5). [4]蒋绍愚.汉语词义和词汇系统的历史演变初探———以“投”为例[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2006(4). [5]章宜华.基于论元结构构式的多维释义探讨[J].现代外语,2015(5):624-635. [6]袁毓林.论元角色的层级关系和语义特征[J].世界汉语教学,2002(3):10-22. [7]朱彦.核心成分、别义成分与动作语素义分析———以“收”为例[J].中国语文,2006(4):313-320. [8]李仕春.论世界语言学学术思想变迁之大势[J].东岳论丛,2017(8). [9]孙雍长.训诂原理[M].北京:语文出版社,1997:352-356. [10]陆宗达,王宁.古汉语词义研究———关于古代书面汉语词义引申的规律[J].辞书研究,1981(6):31-42. [11]陆宗达,王宁.训诂与训诂学[M].太原:山西教育出版社,1994:113-120. [12]解海江,张志毅.汉语面部语义场历史演变———兼论汉语词汇史研究方法论的转折[J].古汉语研究,1993(4):85-93. [13]张志毅,张庆云.词汇语义学:第三版[M].北京:商务印书馆,2012. [14]伍铁平.词义的感染[J].语文研究,1984(8):57-58. [15]罗积勇.论汉语词义演变中的“相因生义”[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),1989(5):71-75. [16]张博.组合同化:词义衍生的一种途径[J].中国语文,1999(2):129-136. [17]冯志伟.从格语法到框架网络[J].解放军外国语学院学报,2006(3):1-9. [18]陶明忠,马玉蕾.框架语义学———格语法的第三阶段[J].当代语言学,2008(1):35-42. [19]金晓艳.现代汉语时间连接成分的篇章研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2018(1):81. [20]陈鸿瑶.副词“也”主观性的认知解释[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2012(2):64. [21]彭爽.语言艺术产业的态势分析及策略研究[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2018(5):95-98. (责任编辑:admin) |

- 上一篇:仿字手语仿字方式及语义认知研究

- 下一篇:论汉语造词和用词现象的语义逻辑共性