汉语中若干双向性的语义演变路径

http://www.newdu.com 2025/11/27 03:11:11 《汉语学报》 金小栋 吴福祥 参加讨论

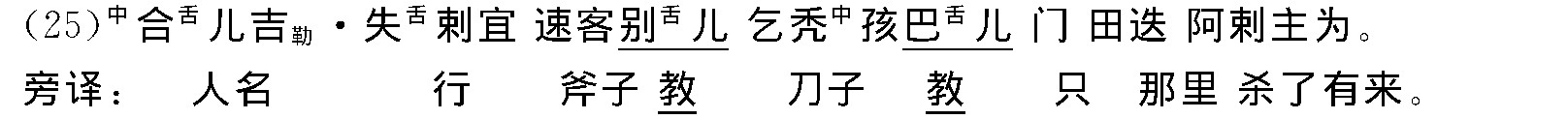

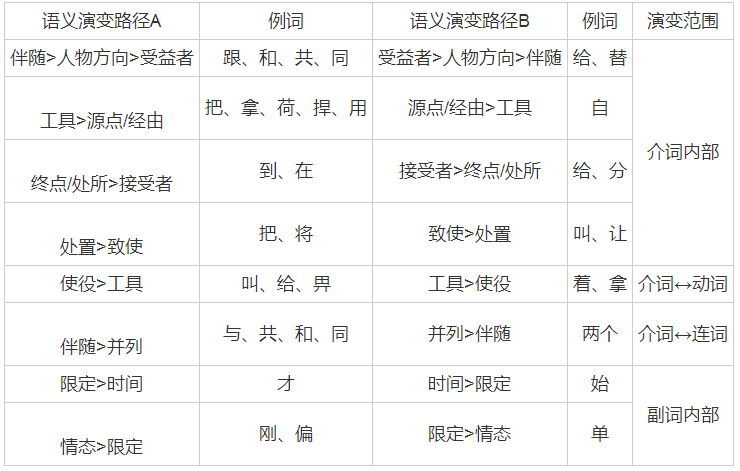

摘 要:语义演变的方向不是绝对的。汉语中存在一些双向性的语义演变路径,它们主要见于某类词内部(如介词或副词内部)相近的语义之间的演变,也见于两类词之间双向的语法化中(如介词↔动词、介词↔连词)。某类词内部发生双向性的语义演变的条件是语义相近、相通,词类相同、虚实程度一样,并且句法环境相同。两类词之间双向性的语义演变,应与汉语的类型学特征有关。在双向性的语义演变路径中,某个方向的语义演变可能会更常见些,而这个方向的语义演变往往与隐喻等级序列一致。 关键词:汉语语义演变;双向性 基 金:教育部人文社会科学研究青年项目“类型学视野下的汉语方言多功能介词的语义演变研究”(编号:17YJC740034); 国家社会科学基金重大项目“功能—类型学取向的汉语语义演变研究”(编号:14ZDB098)的资助。 〇 引 言 语义演变是有一定的方向性的(或具有单向性倾向),以往的研究对此已有很好的论述,如Traugott & Dasher(2002)、董秀芳(2005)和吴福祥(2017a),都认为语义演变的方向性表现在两种语义之间,从A义发展为B义是可能的或普遍的,但相反方向的演变即从B义到A义是不可能的或罕见的。不过贝罗贝、李明(2008)注意到语义演变的方向不是绝对的,而刘丹青(2003)所说的语法化的双向性其实就是语义演变的双向性,如吴语的“搭”和“帮”分别经历了“伴随介词>受益介词”与“受益介词>伴随介词”的语法化过程,即是“伴随”与“受益”两种语义之间的双向演变。 据初步观察,汉语中存在一些双向性的语义演变路径,它们主要见于某类词内部(如介词或副词内部)相近的语义之间的演变,也见于两类词之间双向的语法化中(如介词↔动词、介词↔连词)。下面我们将讨论这些双向性的语义演变路径。 一 汉语中与介词有关的双向性的语义演变路径 1.1 (A)伴随>人物方向>受益者;(B)受益者>人物方向>伴随 汉语中伴随介词“跟、和、共、同”与受益介词“给、替”经历了方向相反的语义演变,分别是“伴随>人物方向>受益者”和“受益者>人物方向>伴随”。 首先,“跟”在方言中可兼表伴随、人物方向和受益者等,例如湖北宜都方言“跟 (1)a.表伴随:跟你一路儿去。 b.表人物方向:有话跟你说。 c.表受益者:好好搞,跟(给)你屋里大人争气∣跟(给)客倒茶。 关于“跟”的“伴随>人物方向>受益者”语义演变路径,金小栋、吴福祥(2018)已做讨论,这里补充说明一下“跟”语义之间的关联,以及与“跟”平行的其他伴随介词“和、共、同”的语义演变。 从语义上来看,“伴随”表示动作行为的另一参与者,“人物方向”指言谈等动作朝向或所达及的对象,而言谈既可以是两个人一起说话(比如“我们两个说说话”),也可以是一方对另一方发出言说行为(比如“我跟他说过几次了,他就是不听”),那么“跟”就有可能发生“伴随>人物方向”的语义演变。而“受益者”可看作是一种特殊的“人物方向”,因为“受益者”也表示动作行为(为之而发)的对象,只是这种动作行为能让对象受益,所以当VP扩展为使对象受益的动作行为时,“跟”就可能发生“人物方向>受益者”的语义演变。 除了“跟”,其他伴随介词“和、共、同”也发展出表人物方向和受益者的用法。例如: 安徽宿松方言“和 (2)a.表伴随:我和你一路去。 b.表人物方向:我有话和你讲。 c.表受益者:你和(替)客人倒滴(点)茶。 福州话“共”(陈泽平2006): (3)a.表伴随:我明旦共汝齐去我明天跟你一起去。 b.表人物方向:我有话共汝讲我有话跟你说。 c.表受益者:我共汝洗碗,汝罔行我替你洗碗,你只管走吧。 湖南衡山方言“同 (4)a.表伴随:你同他一起走你跟他一起走。 b.表人物方向:你去同他讲清楚你去向他说清楚。 c.表受益者:请你同我讲句好话请你帮我讲句好话。 以上“跟”与“和、共、同”都应经历了“伴随>人物方向>受益者”的语义演变。 其次,方言中“给”可兼表受益者、人物方向和伴随等,例如河南西华方言“给 (5)a.表受益者:你哩衣裳我给你洗洗你的衣裳我给你洗洗。 b.表人物方向:我给你说,他脾气赖,你可白惹他啊我跟你说,他脾气坏,你可别惹他啊。 c.表伴随:有啥事儿你给恁哥商量商量有什么事儿你跟你哥哥商量商量。 方言中“给”经历了“受益者>人物方向>伴随”的语义演变(金小栋2016),这与汉语史上“替”的语义演变类似。马贝加、王倩(2013)构拟的“替”的“所为>所对>交互”的演变路径,即是“受益者>人物方向>伴随”的演变路径。“受益者>人物方向”的演变路径不用赘述,而“人物方向>伴随”也是常见的演变路径,方向介词“对”“向”“望”等都经历了这样的语义演变(金小栋2017:113)。 由上可知,“跟、和、共、同”与“给、替”刚好经历了方向相反的语义演变,前者是“伴随>人物方向>受益者”,后者是“受益者>人物方向>伴随”。如果忽略中间环节“人物方向”,经历这种双向性语义演变路径的,还有上文提到的吴语“搭”和“帮”(刘丹青2003)。 1.2 (A)工具>源点/经由;(B)源点/经由>工具 “工具”是进行某一动作行为所凭借的器具,而“源点/经由”跟“工具”在语义上有相通之处,“源点”是“拿……为起点”,“经由”表示动作行为所经由的场所或路线,“源点/经由”也可视为一种凭借或工具。据LaPolla(1995)的研究,在145种藏缅语中,工具与源点(夺格ablative)同形的有45种语言。这说明工具与源点之间是有语义关联的,所以“工具”是有可能发展出“源点/经由”的。 工具介词“把”和“拿”,在汉语史或现代方言中都发展出表源点/经由的用法。例如: 汉语史“把”(冯春田2000:383—384): (6)a.表工具:皇帝遂遣高力士把剑削柱看之。(《敦煌变文集·叶净能诗》) b.表经由:仆射闻吐浑王反乱,即乃点兵,錾凶门而出,取西南上把疾路进军。(《敦煌变文集·张义潮变文》) 贵州从江方言“把 (7)a.表工具:把(用)这个盆舀汤。 b.表源点:那时候把(从)从江去柳州要七个小时。 与“把”类似,“拿”在汉语方言中也衍生出表源点/经由的用法。如: (8)山东北部方言:你拿(从)哪里来的∣我拿(从)这个路走,或许近些。(冯春田1991:63) 陕西合阳方言:拿(从)哪搭走?(邢向东、蔡文婷2010:231) 西安长延堡一带方言:你拿(从)南边那个地铁口出来就对咧(孙立新2013:705) 方言中还有一些工具介词能兼表源点/经由。例如: 山西万荣方言“荷 (9)a.表工具:他荷(用)毛笔写下字,可好看哩。 b.表源点/经由:我荷会上(从集市)买下的∣他荷(从)我门口过都不叫我一下。 山西万荣方言“捍 (10)a.表工具:捍(用)笤帚把案扫扫,再做其他事。 b.表源点/经由:你捍兀搭过你从那里过∣捍小路走去唠近多哩从小路走近多啦。 福建泉州方言“用”(吴秋丽2008:31—32): (11)a.表工具:用迄支笔写较歹写∣用手巾纸拭面。 b.表源点/经由:伊用(从)泉州来∣用(从)伊边仔行过去1。 以上“把”“拿”“荷”“捍”和“用”,它们在汉语史或现代方言中都是表工具的用法产生更早或更常见,所以它们都应经历了“工具>源点/经由”的语义演变。 方言中也有“源点/经由>工具”的演变。比如闽语平和方言介词“自 (12)a.表源点:自广州遘北京,火车着行三十外点钟从广州到北京,火车得走三十几个小时。 b.表工具:歹囝仔自手的铁支仔共伊凿落去歹徒用手里的铁棍捅他。 除了表源点,汉语史上“自”也能表经由(马贝加2002:90),但汉语史上未见“自”有表工具的用法,很显然“自”是先产生“源点/经由”的用法,而后具备表工具的用法。很显然“自”应是经历了“源点/经由>工具”的演变,而不是“工具>源点/经由”。 以上是“工具>源点/经由”和“源点/经由>工具”两种方向的演变。据我们的初步观察,在汉语中前一种方向的演变似乎更多见,这种演变与Heine et al.(1991)提出的具有普遍意义的隐喻范畴等级序列“人>物>活动>空间>时间>性质”一致。“工具”是物的范畴,而“源点/经由”是空间范畴。根据隐喻范畴等级序列,“工具>源点/经由”(即“物>空间”)是更具有普遍意义的,而不是相反。 1.3 (A)终点/处所>接受者;(B)接受者>终点/处所 汉语方言中“到”和“在”由终点/处所介词发展出表接受者的用法(黄晓雪2007)。例如: (13)湖北黄冈话“到”:药筒子我把(给)到(给)建国儿了。(何洪峰、程明安1996) (14)安徽宿松方言“在”:我把钱还在(给)你。(黄晓雪2007) 与“终点/处所>接受者”的演变方向相反,方言中也有一些虚词经历了“接受者>终点/处所”的演变。例如: 山西兴县方言“给 (15)a.表接受者:你把作业整理给一下,明日敢好交给老师么。 b.表终点/处所:那家( 徐州方言“给 (16)a.表接受者:送给他一本书。 b.表终点/处所:书包放给(在)床上了。 例(16b)“书包放给(在)床上了”中的“给”,它不仅可理解为“在”,也可理解为“到”,“书包”本不在“床上”,由于“放”是“使物处于某一位置”的位移(致移)动词,如果着眼于位移过程,那么例中的“给”可理解为“到”;如果着眼于位移结果,那么例中的“给”就可理解为“在”,即“给”所介引的是终点或者处所。表终点/处所的“给”应与表接受者的“给”有密切联系。它们不仅所处的句法位置一样(均居谓语动词后),在语义上也是相通的,“接受者”即“给予物”所到达的“人物终点”,比如例(16a)“送给他一本书”,其中的“他”也可看作“书”所到达的终点或处所。 除“给”外,汉语方言中还有其他给予动词兼表接受者与终点/处所的例子。如: 福建建瓯方言“呐 (17)a.表给予或接受者:拿钱呐佢拿钱给他∣话呐佢听说给他听。 b.表终点/处所:刀架呐石里磨睹刀放在石头上磨一下∣你坐呐厝里等你坐在家里等。 江西贵溪樟坪畲话(客话)“分 (18)a.表给予或接受者:渠分我一本书他给我一本书∣我拿啊一斤糖分渠我给了他一斤糖。 b.表终点/处所:你拿书包放分楼上去你把书包放到楼上去∣我□ 以上给予动词“给”“呐”和“分”都应是先发展出表接受者的用法,然后再演变为终点/处所介词的,它们都经历了“接受者>终点/处所”的演变,即与“到、在”(“终点/处所>接受者”)方向相反的演变。 由此可见,“终点/处所>接受者”与“接受者>终点/处所”也是汉语中双向的语义演变路径。而之所以能发生这种双向的演变,是因为句法和语义两方面都为此提供了必要的条件,“给”字句与“在”字句在句式的分布和句式的整体意义上都有对应关系(沈家煊1999),而且表示终点/处所和接受者的“到、在”和“给”等都是介词,在虚实程度相同的情况下,两种相近、相通的语义之间就可能发生双向性的语义演变。 1.4 (A)处置>致使;(B)致使>处置 吴福祥(2003b)已揭示处置式经历了“广义处置式/狭义处置式>致使义处置式”的演变过程,此不赘述。这里我们主要着眼于其中的语义演变,即“处置>致使”的演变,汉语史上“把”“将”等都经历了这样的演变(吴福祥2003b)。 而汉语方言中“叫”“让”等却经历了“致使>处置”的演变。“叫”表处置的用法见于河南、河北、山东、山西、湖北和安徽等地的方言中。例如: (19)河南西华方言:你叫(把)碗给我端过来∣我叫把菜吃完来(了)。(第一作者母语方言) 河北邢台方言:叫(把)那窗户关上∣叫(把)这椅子搬走。(郝世宁2010) 山东郯城方言:你叫(把)门关上。(邵燕梅2005:207) 山西河津方言:炉得叫 湖北襄樊方言:叫(把)书拿来我翻一下。(魏兆惠2004) 安徽蒙城方言:我叫(把)俺家的红芋秧子翻好喽。(胡利华2009) 关于“叫”处置标记用法的来源,以往的研究已有较一致的结论,如魏兆惠(2004)和张雪平(2005)都认为是由使役动词“叫”(的致使义)发展来的。 除了“叫”,“让”在少数方言中也可表处置,如河南许昌方言“让”,可用于各种语义类型的处置式,包括致使义处置式、狭义处置式和广义处置式。例如(韩栋2009): (20)a.致使义处置式:你让我快吓死了你把我快吓死了。 b.狭义处置式:小明要是再旷课,都(就)让(把)他开除了算了。 c.广义处置式:你吃了饭记住让(把)碗放(到)厨房。 韩栋(2009)认为许昌方言“让”的演变路径是“使令→致使→处置”,并举下面的例子来说明该演变路径: (21)a.表使令:我让他去买饭了。 b.表致使义或致使义处置:这小孩让我气哩没法这小孩让我生气,我气得没办法/这小孩把我气得没办法。 c.表处置:他让水管关住了他把水管关住了∣他让书撕了他把书撕了。 另外,“给”也兼作处置标记和致使义动词,王健(2004)、林素娥(2007)等都认为处置标记“给”的来源之一是致使义动词“给”,那么“给”也可能经历了“致使>处置”的演变。 1.5 (A)使役>工具;(B)工具>使役 使役动词“叫”在一些方言中发展出表工具的用法。例如: (22)山东枣庄方言:他叫(用)嘴咬俺∣俺叫(用)圆珠笔写字。(黄伯荣1996:535) 山东莱州方言:叫(用)大盅喝酒∣叫(用)毛笔写字儿。(钱曾怡等2005:227) 山东郯城方言:这块地叫(用)拖拉机耕还不如叫(用)牛耕省事。(颜峰、徐丽2005) 河北故城方言:父亲叫(用)湿煤封的炉子。(许胜寒2016) 安徽蒙城方言:这地就叫(用)拖拉机犁犁算了。(杨思源2011) “叫”表工具的用法应是从使役动词发展来的。就语义而言,“使役”和“工具”之间有联系,“使役”是“使”,“工具”也是“使(用)”,只不过所“使”的对象不同,前者是人,后者是“物”,由“人”扩展到“物”,这应是“人”到“物”的隐喻,符合Heine et al.(1991)的隐喻等级序列“人>物>活动>空间>时间>性质”。 就演变的句法条件而言,“叫”应是在兼语结构“叫+NP+VP”中由使役动词发展为工具介词的。本来“叫”是表示使某人做某事,被役使的典型对象应是人,但当被役使的对象扩展为人之外的事物(如某种动物或机器),而该事物又是发出VP这一动作的凭借时,“叫”就有可能被重新分析为工具介词。比如例(22)“这块地叫拖拉机耕还不如叫牛耕省事”,句中的“叫牛耕”中“牛”虽不是指人的,但是有生的,可以“受使役”,“叫”理解为使役动词还是可以的,不过因为“牛”是用来耕地的,也可以理解为工具;而句中“叫拖拉机耕”的“拖拉机”是无生的,“叫”不宜看作使役动词,而要看作工具介词,不过役使某人做某事与操控某机器做某事类似,所以“叫”后面所接的对象可以得到扩展,“叫”的功能也随之改变,即由使役动词演变为工具介词。 除了“叫”,使役动词“给”“畀”等也发展出了工具介词用法。例如: 江苏泗洪话“给”(周琴2007:107): (23)a.使役动词:玩具给(让)哥哥玩玩个。 b.工具介词:给(用)纸做娃娃衣裳。 广州方言“畀 (24)a.使役动词:唔畀(让)佢去。 b.工具介词:畀(用)口讲∣畀(用)手揦。 元代蒙汉对译材料中“教”的用法也能为我们提供参考。比如在《蒙古秘史》的旁译中,常用使令动词“教”对译蒙古语的工具格。例如(祖生利2003):  总译:二人将刀斧就那里将那人杀了。 例(25)旁译中用“教”译蒙古语的工具格附格成分“别舌儿/巴舌儿”,而总译用工具介词“将”。仅通过旁译与总译的对比就可以发现,旁译中用“教”表工具,总译用“将、用”,例如: (26)a.旁译:刀教刺着血流出着。(《蒙古秘史》卷六) b.总译:将刀刺破小指流血。(同上) (27)a.旁译:人的肉教养着有来。(《蒙古秘史》卷七) b.总译:用人的肉养来。(同上) 与“使役>工具”的演变方向相反,汉语中也有“工具>使役”的演变。例如“着”: (28)着墙板当着墙头拴的牢着,着石杵慢慢儿打,不要忙,着他下工夫打。(《朴通事》) 例(28)中“着墙板VP”和“着石杵VP”的“着”都是工具介词,其中“墙板”“石杵”都是实施VP所使用的工具,而在“着他下工夫打”中,因为“他”是“打”这一动作的发现者,“着”为使令动词。工具介词“着”是在兼语式中发展为使令动词的,至于由介词“着”发展为动词“着”也不难接受,因为汉语介词跟动词的关系原本就非常密切(冯春田2000:404)。马贝加(2014:946)也认为表致使(使役)的“著”可能的来源之一是工具介词“著”,发生“工具>致使(使役)”语义演变的认知基础,是被使用的事物也可能是被驱使的事物。 与“着(著)”类似,“拿”也经历了“工具>使役”的演变。在明清山东方言文献中有“拿/拿着”用作使役动词的例子,如: (29)慌的雪娥往厨下打发,只拿李娇儿顶缺。(《金瓶梅》第五十八回,例转引自魏红2012:168)∣你放着觅汉不叫他给你牵驴,可拿着丈夫替你牵驴!(《醒世姻缘传》第六十九回,同上) 例(29)中“拿李娇儿顶缺”,尚有两可解释:“用李娇儿顶缺”或“让李娇儿顶缺”;“拿着丈夫替你牵驴”与前一分句“(放着觅汉不)叫他给你牵驴”相对,“拿着”与“叫”对举,因此“拿”为使令义“叫、让”。魏红(2012:182)即认为“拿”的使役用法来自其工具介词用法。 以上是“使役>工具”与“工具>使役”两种方向相反的演变。但上面提到前一种演变即“使役>工具”符合隐喻等级序列(“人>物”),所以这种方向的演变比“工具>使役”要多见些。 1.6 (A)伴随>并列;(B)并列>伴随 汉语中还有一些双向性的语义演变,是介词和连词之间双向语法化过程中的语义演变。例如汉语中有不少伴随介词都发展出并列连词的用法,如“及、与、共、将、和、同、跟”,即经历了“伴随(介词)>并列(连词)”的语义演变/语法化(吴福祥2003a)。 不过,汉语中也有“并列连词>伴随介词”的逆语法化现象,江蓝生(2012)和吴福祥(2017b)都认为汉语方言中的“两个”经历了“并列(连词)>伴随(介词)”的语义演变(语法化)。 二 汉语中与副词有关的双向性的语义演变路径 2.1 (A)限定>时间;(B)时间>限定 李明(2014)认为副词“才”与“始”经历了方向相反的语义演变,分别是“限定>时间”和“时间>限定”。首先,限定义(“仅”义)可以演变为时间义(“方才”义)。例如“才”(例引自李明2014): (30)a.表限定:我到树边之时,倚树揩痒,树才胜我也。(敦煌变文《四兽因缘》) b.表时间:是时二月向尽,才始三春。(敦煌变文《百鸟名》) 其次,时间义(“方才”义)也可以演变为限定义(“仅”义),例如“始”(例引自李明2014): (31)a.表时间:如山覆一  ,似草始生牙。(《王梵志诗》) ,似草始生牙。(《王梵志诗》)b.表限定:身贫未是贫,神贫始是贫。(《拾得诗》) 李明(2014)认为限定义与时间副词义的虚实程度相当,所以会有“限定>时间”和“时间>限定”双向的语义演变。 2.2 (A)情态>限定;(B)限定>情态 汉语史上“刚”和“偏”都经历了“情态>限定”(“偏偏”义>“只,仅仅”义)的语义演变(杨荣祥2005:162;李小军2017)。例如“偏”(例引自李小军2017): (32)a.表情态:众鸟自知颜色减,妒他偏向眼前飞。(司空图《山鹊》) b.表限定:城中人笑曰:“祈雨即恼乱师僧,赏物即偏与道士。”(《入唐求法巡礼行记》卷四) 与以上“刚”“偏”相反,汉语方言中“单”应是经历了“限定>情态”的语义演变,即(“只,仅仅”义>“偏偏”义)。“单”在唐五代时期已用作限定副词。例如(蒋冀骋、吴福祥1997:434): (33)若也单名自己,未明目前,此人只具一只眼。(《祖堂集》卷九) 而现代江苏沭阳、扬州话中“单”都可做情态副词,表“偏、偏偏”义。例如(黄伯荣1996:428-429): (34)江苏沭阳话:要我说,我单不说。 江苏扬州话:叫他不要下河,他单要下。 “单”是先发展为限定副词,然后发展出情态副词用法的,所以“单”的演变路径应是“限定>情态”,刚好与“偏”“刚”的演变路径“情态>限定”相反。 三 结 语 本文讨论了汉语中若干双向性的语义演变路径,如表一所示。 表一 汉语中若干双向性的语义演变路径  汉语中双向性的语义演变路径主要见于某类词内部(如介词或副词内部)相近的语义之间的演变,也见于两类词之间双向的语法化中(如介词↔动词、介词↔连词)。这些双向性的语义演变的产生,是有一定的条件的,也与汉语的类型学特征有关。 首先,某类词内部发生双向性的语义演变的条件,是语义相近、相通,词类相同、虚实程度一样,并且句法环境相同。具备这些条件的两种(或几种)语义之间就有可能发生双向性的语义演变。 其次,两类词之间双向性的语义演变,如“介词↔动词”或“介词↔连词”双向语法化过程中的语义演变,应与汉语的类型学特征有关。汉语在形态类型上属于分析—孤立型语言,汉语的动词和介词在形态上没有区别,所以在特定的句法环境里,动词可以演变为介词。同样,在具备合适的语义条件(语义相近相通)和句法条件的情况下,介词也可以演变为动词。而汉语的介词与连词(特别是并列连词)都是一种过渡性句法范畴,二者分别处于“动—介”连续统的中间阶段和“介—连”连续统的中间阶段,因此只要具备合适的语义条件和句法条件,就可能发生双向的语法化,如“介词↔动词”或“介词↔连词”(吴福祥2017b)。而在这两种双向性的语法化过程中,就可能伴随着双向性的语义演变。 不过,有两种现象值得注意: 第一,如表一所示,我们所发现的汉语中双向性的语义演变路径,均见于不同的词项,而未见相同的某个词项在不同方言中呈现相反的语义演变路径。可见,汉语中虽然有一些双向性的语义演变路径,但并不意味着这种演变是混乱无序的。反之,如果我们发现同样的一个词语在不同的汉语方言中呈现相反的语义演变路径,那么可以说这种语义演变是无序的,但这样的演变我们至今尚未发现。 第二,在我们所观察到的双向性的语义演变路径中,两种演变方向并非势均力敌,相反,其中的某一方向的语义演变(通常是方向A)可能会更常见些,而这一演变往往与隐喻等级序列一致。另一种相反的语义演变(通常是方向B)相对而言要少见些,其发生往往需要具备一定的条件。可见,上述汉语中双向性语义演变的存在并不能否定语义演变的规律性。 参考文献 白宛如编 1998 《广州方言词典》,南京:江苏教育出版社。 贝罗贝、李明 2008 《语义演变理论与语义演变和句法演变研究》,载沈阳、冯胜利主编《当代语言学理论和汉语研究》,北京:商务印书馆。 陈泽平 2006 《福州方言处置介词“共”的语法化路径》,《中国语文》第3期。 董秀芳 2005 《语义演变的规律性及语义演变中保留义素的选择》,《汉语史学报》第五辑,上海:上海教育出版社。 冯春田 1991 《近代汉语语法问题研究》,济南:山东教育出版社。 冯春田 2000 《近代汉语语法研究》,济南:山东教育出版社。 韩栋 2009 《许昌方言表处置的“让”》,《中文自学指导》第2期。 郝世宁 2010 《河北邢台方言中的几种特殊句式》,《邢台学院学报》第1期。 何洪峰、程明安 1996 《黄冈方言的“把”字句》,《语言研究》第2期。 胡利华 2009 《安徽蒙城方言的“叫”字句》,《阜阳师范学院学报》(社会科学版)第4期。 黄伯荣主编 1996 《汉语方言语法类编》,青岛:青岛出版社。 黄晓雪 2007 《汉语方言与事介词的三个来源》,《汉语学报》第1期。 黄晓雪 2014 《宿松方言语法研究》,北京:中国社会科学出版社。 江蓝生 2012 《汉语连—介词的来源及其语法化的路径和类型》,《中国语文》第4期。 蒋冀骋、吴福祥 1997 《近代汉语纲要》,长沙:湖南教育出版社。 金小栋 2016 《西华方言多功能词“给”的语义演变》,《语言研究》第4期。 金小栋 2017 《汉语方言多功能介词的语义演变研究》,中国社会科学院研究生院博士学位论文。 金小栋、吴福祥 2018 《汉语方言多功能语素“跟”的语义演变》,《语文研究》第3期。 李崇兴 2014 《宜都方言研究》,武汉:华中师范大学出版社。 李明 2014 《小议近代汉语副词的研究》,《历史语言学研究》第2期。 李如龙、潘渭水编 1998 《建瓯方言词典》,南京:江苏教育出版社。 李小军 2017 《多功能副词“偏”“颇”探析》,载吴福祥、陈前瑞主编《语法化与语法研究》(八),北京:商务印书馆。 林素娥 2007 《北京话“给”表处置的来源之我见》,《汉语学报》第4期。 刘丹青 2003 《语法化中的共性与个性、单向性与双向性——以北部吴语的同义多功能虚词“搭”和“帮”为例》,载吴福祥、洪波主编《语法化与语法研究》(一),北京:商务印书馆。 刘纶鑫 2008 《贵溪樟坪畲话研究》,北京:文化艺术出版社。 贝加 2002 《近代汉语介词》,北京:中华书局。 马贝加 2014 《汉语动词语法化》,北京:中华书局。 马贝加、王倩 2013 《试论汉语介词从“所为”到“处置”的演变》,《中国语文》第1期。 彭泽润 1999 《衡山方言研究》,长沙:湖南教育出版社。 钱曾怡等 2005 《莱州方言志》,济南:齐鲁书社。 邵燕梅 2005 《郯城方言志》,济南:齐鲁书社。 沈家煊 1999 《“在”字句和“给”字句》,《中国语文》第2期。 史秀菊 2004 《河津方言研究》,太原:山西人民出版社。 史秀菊、双建萍、张丽 2012 《兴县方言研究》,太原:北岳文艺出版社。 苏晓青、吕永卫编 1996 《徐州方言词典》,南京:江苏教育出版社。 孙立新 2013 《关中方言语法研究》,北京:中国社会科学出版社。 王健 2004 《“给”字句表处置的来源》,《语文研究》第4期。 魏红 2012 《明清山东方言特殊语法词研究》,济南:齐鲁书社。 魏兆惠 2004 《襄樊方言特殊的处置式——“给”字句和“叫”字句》,《湖北教育学院学报》第4期。 吴福祥 2003a 《汉语伴随介词语法化的类型学研究》,《中国语文》第1期。 吴福祥 2003b 《再论处置式的来源》,《语言研究》第3期。 吴福祥 2017a 《试谈语义演变的规律》,《古汉语研究》第1期。 吴福祥 2017b 《汉语方言中的若干逆语法化现象》,《中国语文》第3期。 吴秋丽 2008 《泉州方言介词研究》,福建师范大学硕士学位论文。 吴云霞 2009 《万荣方言语法研究》,北京:语文出版社。 肖亚丽 2015 《黔东南方言“把”字的用法》,《方言》第1期。 邢向东、蔡文婷 2010 《合阳方言调查研究》,北京:中华书局。 许胜寒 2016 《故城方言的介词“叫”字句》,《齐齐哈尔师范高等专科学校学报》第5期。 颜峰、徐丽 2005 《山东郯城方言的叫字句及相关句式》,《语言科学》第4期。 杨荣祥 2005 《近代汉语副词研究》,北京:商务印书馆。 杨思源 2011 《安徽蒙城方言“叫”字句的语义分析》,《现代语文》(语言研究)第7期。 张雪平 2005 《河南叶县话的“叫”字句》,《方言》第4期。 周琴 2007 《泗洪方言语法研究》,南京师范大学博士学位论文。 庄初升 1998 《闽语平和方言的介词》,《韶关大学学报》(社会科学版)第4期。 祖生利 2003 《元典章·刑部》直译体文字中的特殊语法现象,《蒙古史研究》第七辑。 Heine,Bernd,Ulrike Claudi and Friederike Hünnemeyer.1991.Grammaticalization:A Conceptual Framework.Chicago and London:The University of Chicago Press. LaPolla,Randy J.1995.On the Utility of the Concepts of Markedness and Prototypes in Understanding the Development of Morphological Systems.The Bulletin of the Institute of History and Philology 66(4):1149-1185. Traugott,Elizabeth C.and Richard B.Dasher.2002.Regularity in Semantic Change.Cambridge:Cambridge University Press. 注释 1例(11b)是替换“对”得到的用例,泉州方言中“对”“用”都可表源点和经由(吴秋丽2008:31)。 (责任编辑:admin) |