好诗不过近人情——谈谈文学和文学研究所(中)

http://www.newdu.com 2025/09/13 08:09:29 未知 刘跃进 参加讨论

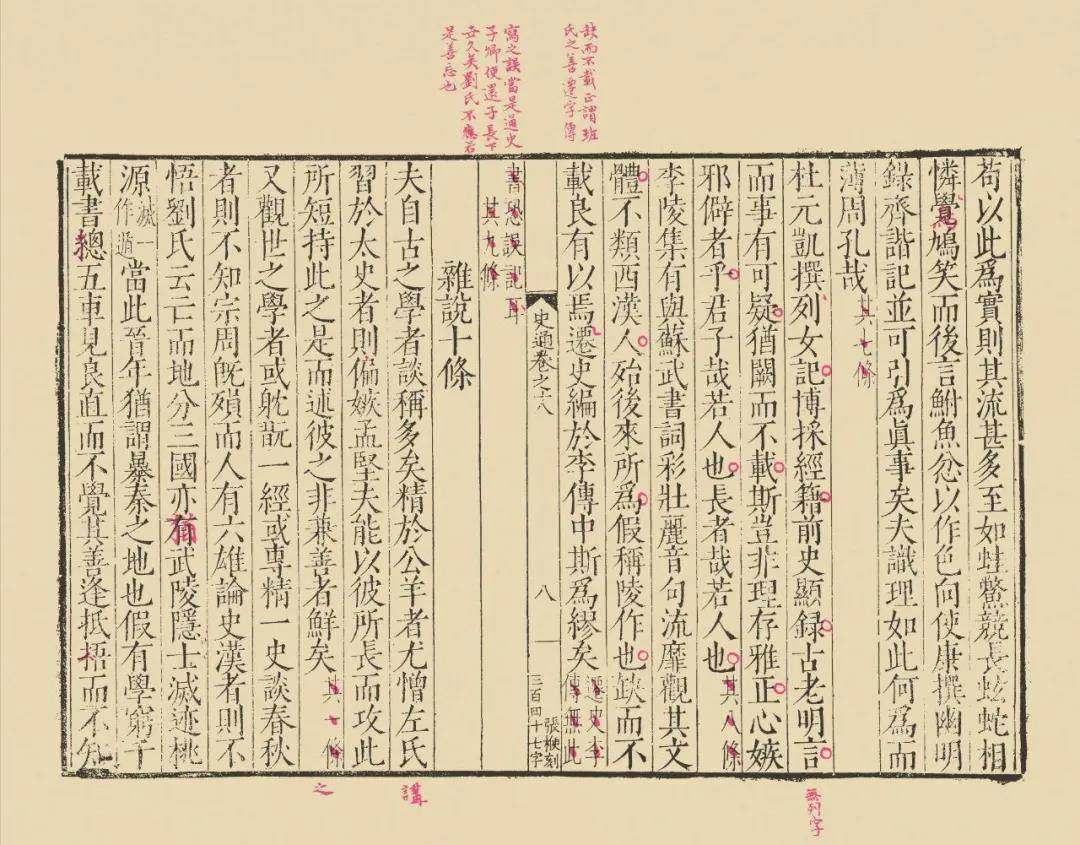

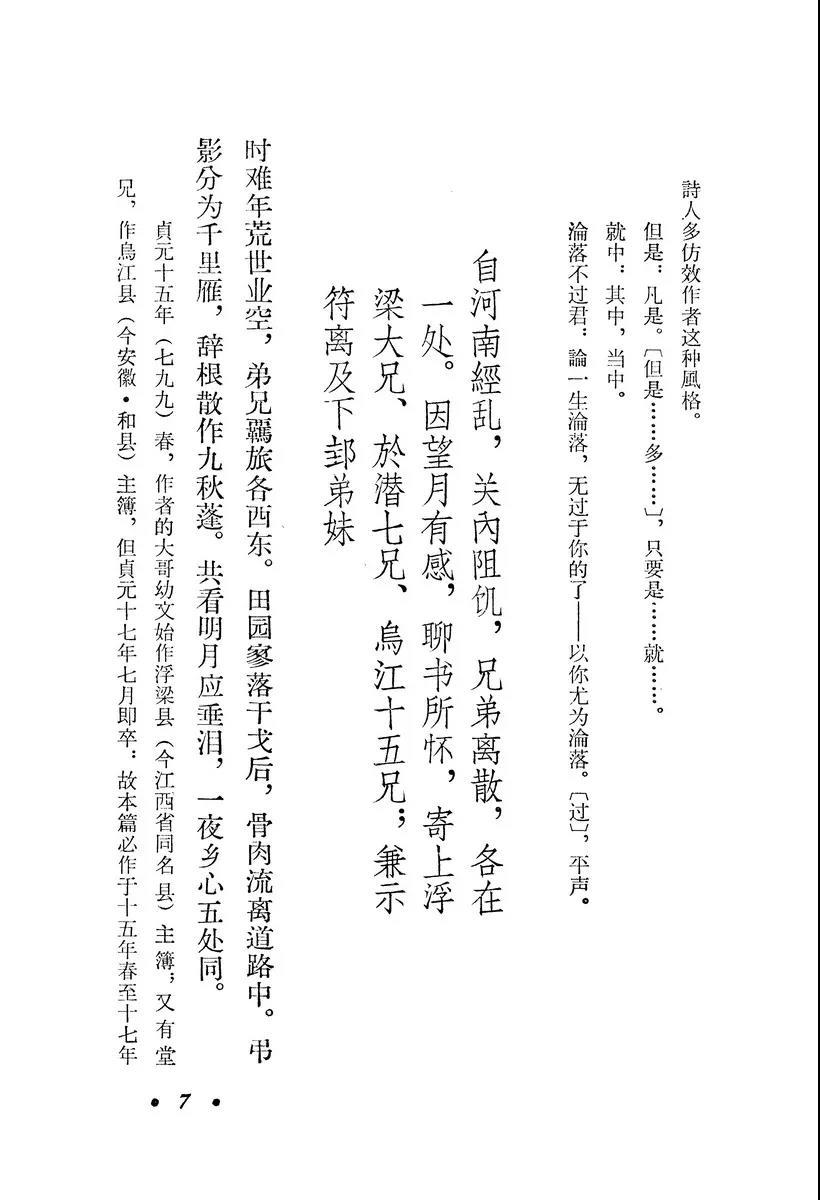

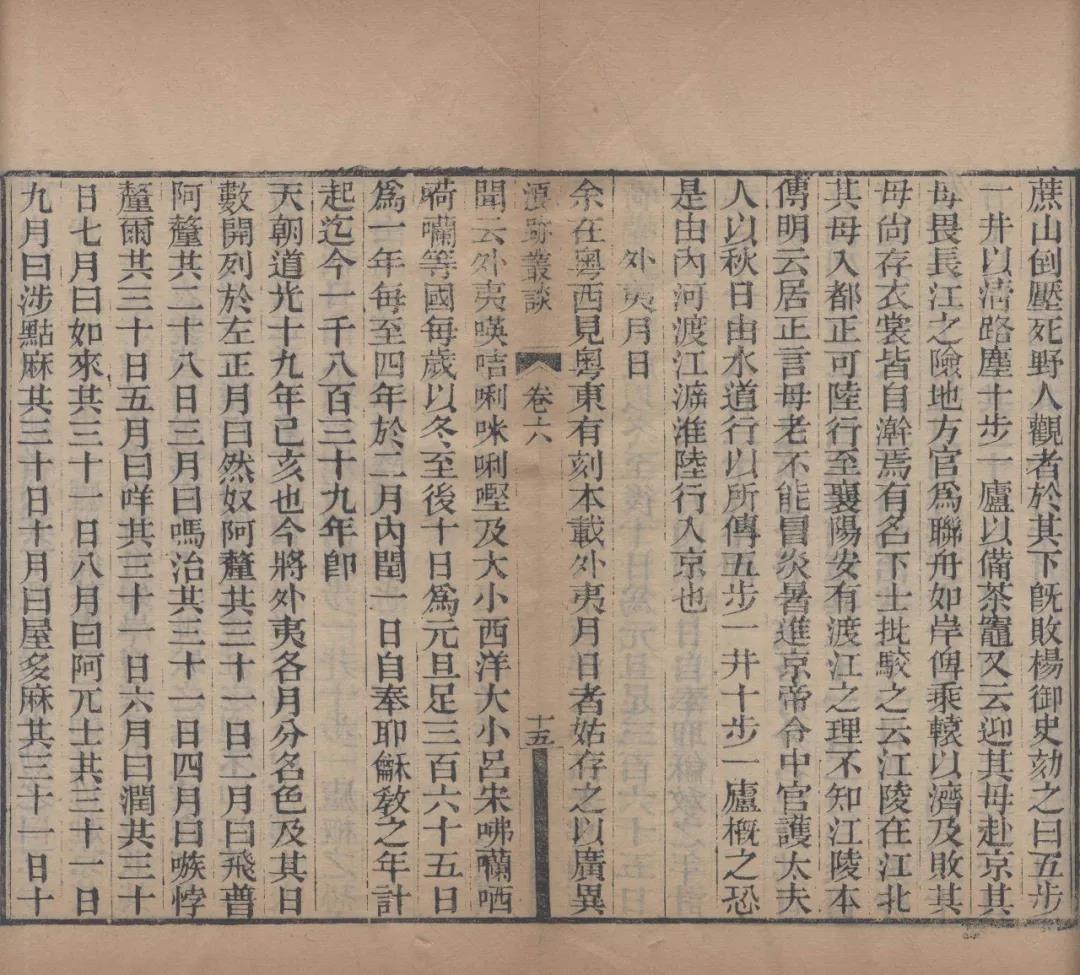

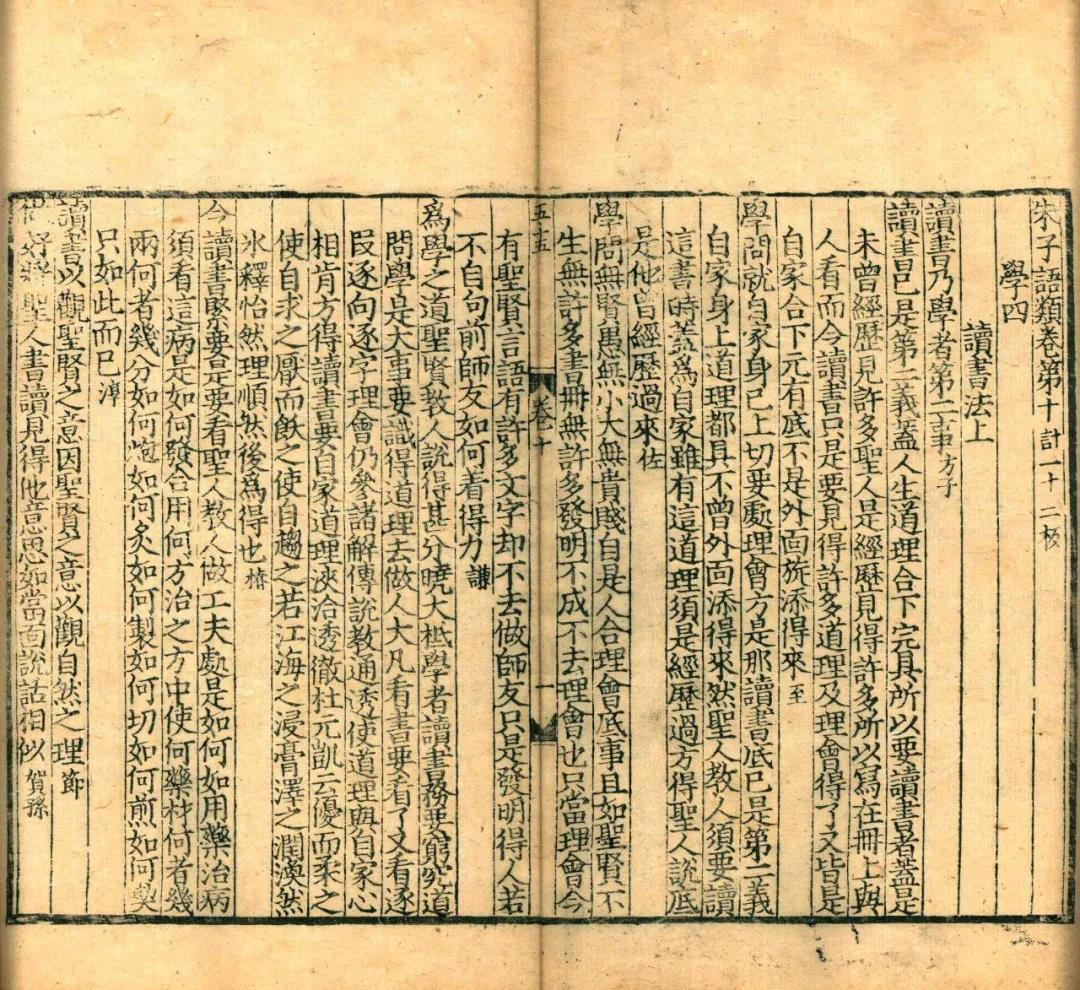

【编者按】本篇文章是刘跃进老师关于文学、文学研究、文学研究所的系统阐述和梳理,由于篇幅较长,为便于读者阅读,经作者同意,公众号将按照“关于文学”“关于文学研究”“关于文学所”三个主题连载。 贰 关于文学研究 古人说:“立言之道有六难:学难乎渊该,事难乎综核,词难乎雅健,气难乎冲和,识难乎通融,志难乎沉澹。”(田同之《西圃文说》)其实,学、事、词、气、识、志这六个方面,不如刘知几《史通》用才、学、识这三个字的概括更好。识为主,才与学为辅。才、学、识为文学研究的三个支点。用今天的话来说,才就是艺术感受,学就是文献基础,而识则是理论素养,这是我们从事中国文学研究所应具备的基本素养。 艺术感受是基础,它源于艺术实践;而艺术实践包括两方面的内容,一是创作实践,二是阅读实践。创作实践不一定人人都有,但是作为一个文学爱好者,阅读实践自然是必不可少的。仅有阅读实践,并不能成为文学研究工作者。文学研究还有两个不可或缺的支点,一是文献基础,二是理论素养。这个道理不言自明,但是在实际研究过程中,三者之间的关系又有着许多剪不断、理还乱的问题。  △ (唐)刘知幾撰:《史通》,明万历五年张之象刻本。 文学研究与艺术感受密不可分,这是共识之一。问题在于,看了很多赏析之类的著作,每每叫人感到平庸乏味。为此,老师总是叫我们要有问题意识,于是我们拿起作品,顾不上欣赏她的美丽境界,而是像破案似的在字里行间寻找“问题”,结果艺术感觉离我们越来越远。 文学研究与文献基础密不可分,这是共识之二。问题在于,看了很多文献考订之类的著作,往往有支离破碎之感。有很多文章,纠缠于一些很难说得清的问题,争来论去,就像从圆心射向两个不同方向的直线,分歧只能越来越大。仅就某一点而言,似乎有一得之见,但是,倘若通盘考察,就不是那么回事了。这样的研究离文学越来越远。 文学研究与理论素养密不可分,这是共识之三。问题在于,看了很多理论著作,常常叫人激动,有“封狼居胥”意,而在实际操作中却又有两股道上跑车的感觉,两者很难找到结合点。表面上说得头头是道,实际上又对不上号。  △ 胡厚宣:《古代研究的史料问题》,商务印书馆,1950年。 著名学者胡厚宣说:“史料与史观是史学的两个方面,并不是对立的两种学说。史料与史观,必须共同相辅,才能成为史学。史料与史观,是一件的两种成分,任何一种是不能脱离了另外一种而独立了的。史学若是房屋,那么,史观是工程师,史料是木材砖瓦。只有工程师而没有木材砖瓦,和只有木材砖瓦而没有工程师,是同样盖不成房子的。只有正确的史观,没有正确的史料,和只有正确的史料,没有正确的史观,是同样写不出正确的历史来的。”(胡厚宣:《古代研究的史料问题》,云南人民出版社2005年,第6页) 我也经常为这些问题困扰,只能不断地思索,不断地补课。经历了从文学青年到青年学人,从现代文学到古典文学,从古典文学到古典文献,从文献研究到理论思考,从文学阅读到经典研讨的不同阶段,虽然甘苦自知,我也很希望梳理出若干经验教训,不敢说金针度人,至少可以分享其中的酸甜苦辣。  △ (唐)白居易著;顾肇仓、周汝昌选注:《白居易诗选》,作家出版社,1962年。 在1973年前后,父亲见我对文学略有兴趣,从废纸堆中翻出一本《白居易诗选》(顾肇仓选注),其中《望月有感》诗让我特别感动: 时难年荒世业空,弟兄羁旅各西东。 田园寥落干戈后,骨肉流离道路中。 吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬。 共望明月应垂泪,一夜乡心五处同。 这是我第一次系统阅读古诗,发现竟然还有这样震撼人心的力量。真正促使我对古典文学产生浓厚兴趣的,还应当是加拿大华裔学者叶嘉莹先生。 叶先生在南开的第一讲是1979年4月24日,在第一阶梯教室。老人家用自己的诗句“书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂”作为开场白,一下子就把我们都吸引过去。那天,先生整整讲了一天。那周有两个半天自习课,也都用来讲课。此后,先生白天讲诗,晚上讲词,讲古诗十九首,讲曹操的诗,讲陶渊明的诗,讲晚唐五代词,讲座一直安排到6月14日。将近两个月的时间里,每堂课,学生们都听得如痴如醉,不肯下课,直到熄灯号响起。“白昼谈诗夜讲词,诸生与我共成痴。”叶先生的诗句形象地记录了当时上课的场景。叶先生的课,给我打开了一个全新的视野。此后,我便成了叶先生的忠实粉丝,先生到北京讲课,只要我知道,就一定要去旁听。譬如1988年7月8日,叶嘉莹先生在国家教委礼堂讲陶渊明诗,我专程旁听。后来,我在清华大学讲授古典诗词,也模仿叶先生的讲课风格。先生的重要著作,自是案头常备,也是常读常新。先生对我的影响,可以用三句话来概括。 第一句话是叶先生的课在浑然不觉之间就改变了我的学术选择。1979年5月3日,叶先生讲王国维《人间词话》,讲到词的三重境界,引申到人生的三重境界,对我影响极大。我们这些恢复高考首批进入大学中文系的人,大多来自农村、兵营、厂矿,有着比较丰富的人生阅历,也多怀抱着文学的梦想。对我而言,当作家梦不再有的时候,很自然地,就转向现代文学、当代文学研究。听了叶先生的课,我才知道古典文学原来这么美,完全颠覆了此前对古代文学课程刻板、政治化的印象。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。”是叶先生点燃我的古典文学研究的梦想,是叶先生引导我去追寻古典文学世界中的“那人”,迄今整整四十年。  第二句话是叶先生让我们理解了文学的力量在于兴发感动。她引赵翼的话说:“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工。”一个文学工作者,对人生、对社会要有丰富的体验,深刻的认识,才能更好地理解诗。叶先生《杜甫秋兴八首集说》,将杜甫的创作放在特定的时间、空间,站在历史的高度给予理解,让我们深刻地体会到杜甫创作成就的取得,离不开时代,离不开人民,更离不开崇高的思想境界。这些观点至今仍有现实意义。 第三句话是叶先生的言传身教让我们知道,生命的意义就是生生不息的追求。叶先生说,忍耐寂寞也是人生的一大考验。她常引顾随先生的话教育我们:“以无生之觉悟,为有生之事业;以悲哀之心境,过乐观之生活。”先生一生,备尝苦难,但对祖国、对文学的热爱,始终如一。1979年6月14日,先生暂时告别南开,要到北大去讲座。那天举行了隆重的欢送仪式。我的日记这样写道:“两个月来,叶先生渊博的知识,诗人的气质,热爱祖国的真挚情感、严谨求是的治学态度,都给我留下终生难忘的印象。叶先生不仅仅向我们传授中国古典诗词的知识,更是向我们传递一种人生哲理和向上的力量。她说,如果说实践是检验真理的唯一标准,那么真诚则是追求真理的重要途径。做人做事要真诚,学习钻研要真诚。真诚是做人的重要标准,古代这样,今天也是如此。”那天,我的日记还记录了叶先生的一首词:“虽别离,经万里,梦魂通。书生报国心事,吾辈共初衷。天地几回翻覆,终见故园春好,百卉竞芳丛。何幸当斯世,莫放此生空。”今天读来,依然感动。近一个世纪以来,老人家用生命书写出对祖国历史文化的那种真挚、深情的爱,这是叶先生传授给我们最宝贵的精神财富。 1979年春天,我生活在古典诗歌的天地里,常常独自徘徊在月光之下,吟诵着“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求;悠悠苍天,此何人哉” 的诗句,沉醉其中,甚至感慨涕下。  就这样,我选择了古典文学。 1980年,傅璇琮先生的《唐代诗人丛考》出版,我对其考证的内容几乎不懂,但是,全书所蕴含着的厚重内容,严密的考证功夫,我还是读出了学术的分量和尊严。从那时开始,我似乎明白了什么才叫“学问”。我的学年论文和毕业论文是罗宗强先生和王达津先生指导的,是这两位恩师手把手地把我引到了学术殿堂的门前。南开的其他老师也给了我深刻的教诲。我至今还清楚地记得,最后一学期,我选修了孙昌武老师“唐代古文运动”课程,他在最后一次课上结合自己的经历语重心长地对我们说:“人生离合际遇往往取决于一念之差。”在“文化大革命”中很多人无所事事,在一念之间就轻易放弃了自己的理想,到头来一无所有。孙老师的话深深地刻在我的脑海里,以后我也成了大学教师,经常用孙老师的例子告诫大家要有一种韧劲,咬定青山不放松。董仲舒说,与其临渊羡鱼,不如退而结网,这成了我人生的座右铭。南开四年,改变了我的人生道路。毕业之际,我便开始全力以赴地编织起自己的学者梦来。  当初怎么也没有想到,实现我的学者梦竟是这样的艰辛。离开南开以后的一段时间里,我就像一个无家可归的孩子,独学无友,孤陋寡闻,徘徊在学术殿堂的外面,苦于找不到登堂入室的门径,陷入相当苦闷的境地。雨宵月夕,废寝摊书,在艰苦的摸索中,我逐渐地看到了古典文献学的意义,明白了一个极为浅显的道理:要有自知之明。学海无边,山外有山。这道理,不言自明;但是,真正有所体会,还是在杭州大学古籍研究所追随姜亮夫先生研习古典文献学之后。在入学典礼上,姜老说起当年王国维先生让学生通读《四库全书总目》的往事,谆谆告诫我们要时刻注意根柢之学,要打通文史界限,要让“每个同学成为通才,而不是电线杆式的‘专家’”。为此,他开设了许多在当时看来我们不甚理解的课程。我当时选修或旁听了许多专题课,目录、版本、校勘、文字、音韵、训诂,还有许多相关学科的课程,譬如中国科技史专题、历史地理学专题及专书研究等。印象深刻的课程有“目录学与工具书”“校雠略说”(蒋礼鸿),“广校雠学”(沈文倬),“艺术概论”(陶秋英),“秦汉货币赋役制度”(钱剑夫),“古籍版本鉴定”(魏隐儒),“中国古代官制史”(龚延明),“中国历史地理”(陈桥驿),“中国科技史”专题(《墨子》《考工记》《天工开物》等,王锦光主讲),“《诗经》研究”“中国古代历算”(刘操南),“《营造法式》和中国建筑史”(沈康身),“训诂学”“《说文解字》研究”(郭在贻),“《汉书艺文志》研究”(雪克),“《广韵》研究”(张金泉)等,这些课程,内容浩繁,一时难以消化,但是它给我们打开了一扇窗,可以真正感受到世间学问的博大浩繁。我自己的体会,姜老不希望研究生很早就钻进一个狭窄的题目中,而是在两三年的学习过程中努力开阔视野,培养寻找材料、解决问题的基本技能。至于如何研究具体的课题,那就要靠自己的修行了。我们每一个人,终其一生,不过守其一点而已,小有所成,就已经很不容易,根本没有理由为此沾沾自喜。晏殊有这样一句词:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”王国维先生称之为人生第一境界。其实真正能步入这种境界,也并非易事。而进入这种境界,首先就要经过传统文献学的训练。根据我个人的理解,传统文献学包含四个层面:第一是目录、版本、校勘、文字、音韵、训诂,这是最基础的学科,即历史上的“小学”。第二是中国历史地理学和历代职官,这是研究中国传统学问的两把钥匙,略近于传统的“史学”。第三是先秦几部经典,按照姜老的学术思想,《尚书》《诗经》《周易》《左传》《老子》《庄子》《论语》《孟子》《礼记》《楚辞》《荀子》《韩非子》(还应加一部《昭明文选》)等典籍是必须下大功夫精读的,含糊不得,因为这些全是研究中国传统学问的根底之学。第四才是进入各个专门之学的研究,如文学、史学、哲学的研究等。传统文献学涉及如此多的内容,而且都是很专门的学问,当然不可能样样精通。研习传统文献学的目的,就是要学会寻找登堂入室的学术途径,学会怎样随时关注、密切跟踪相关学科进展的方法。这样,在自己的研究过程中,如果涉及某方面的问题,可以知道到哪里去寻找最重要、最权威的参考资料。章学诚早就说过,读书治学的首要工作就是要“辨章学术,考镜源流”。我想,传统文献学的作用就在这里。这是我大学毕业之后所补的第一课。有古典文献学作基础,我在1993年顺利地被聘为副研究员。  △ 杭州大学古籍所1984级研究生和老师们合影。 前排左起:张金泉、郭在贻、平慧善、姜亮夫、徐规、刘操南、王荣初。 后排左起第八位为本文作者 当然,现代科技文明已经使世界变得越来越小。做学问不能作茧自缚;做井底之蛙只能游离于世界学术潮流之外,而为时代所抛弃。若干年前,我曾写过一篇《从补课谈起》的小文,专门谈到研习国外文献学的问题。我认为,这是我们从事文史研究的另一基点。对于从事自然科学研究的学者而言,这本不成问题,而对于研究中国传统学问的学者来说,也许就是一个新的课题了。我们常说,学问没有国界。我们要走向世界,就要努力使自己的学问能与国外学术界接轨,起码应当使自己设法与国外同行站在同一起跑线上展开平等的竞争。但是实际上,我们在很多方面与国外学术界存在着严重的脱轨现象。过去,我们对于国外同行的研究有相当隔膜。客观条件的限制固然是最主要因素,而主观的成见确实也是巨大的阻碍。我们偶尔会听到国外同行批评我们不关心他们的研究,甚至毫不客气地指出我们的研究漏洞。乍听起来颇感刺耳,仔细一想又不无道理。我们的研究,他们随时关注,而他们的成果,我们却难以借鉴。由于政治、经济的冲击,由于自我封闭,我们失去许多与国外同行对话讨论的机会,难免会有落伍之讥。因此,我又用了若干年恶补国外文献学的知识,发表了若干篇文章,并与陶文鹏先生合作编选了一部发表在《文学遗产》上的海外学者专访文集《学镜》(凤凰出版社,2008),作为一面镜子,时时反观自己。这是我大学毕业之后所补的第二课。有国外文献学作基础,我在2000年被聘为研究员。  学术研究要后来居上。但是我发现,就具体研究而言,这不成问题。因为我们选择任何一个学术问题,总是要站在前人的肩膀上有所拓展,有所成就。如果你得出的结论前人已经论证过,那就没有任何学术意义了。但是,从研究方法上,超越自己就非常困难。人总有一种惰性,总习惯于轻车熟路的方法。改变自己,有时要冒着一定的风险。但是进入二十一世纪以来,我总在思索着这样一个问题,如何在已有的科研成果基础上推进自己的研究。  在我书桌对面的书柜里,整齐地排列着很多近现代著名学者的学术论著。小有得意的时候,看看他们的作品,你就会感到自己是多么浅薄;偶有失意的时候,摊开他们的作品,又会给你注入一种无穷的力量和信心。我很感念我的老师,我更感谢那些没有教过我,但是他们的著作给我以学术力量的无数名师。我知道自己是如何啃着他们的著作一步一步地走过来的。无论何时,我都会有一种学生的心态,内心充溢着向上攀登的劲头。《沧浪诗话》说,学诗者入门须正,立志须高。学其上,仅得其中;学其中,斯为下矣。名师的意义也许就在这里,他教人向上一路。我曾与陶文鹏先生编选了一部集子,收录《文学遗产》1986年至2005年“学者研究”专栏上所发表的43篇研究20世纪古典文学的专家的文章,取名《学境》(上海古籍出版社,2006),寓意学术的境界。从那本书中论及的大家和名家经历看,他们对于自己所从事的研究工作始终抱有一种敬畏的态度,把学术作为毕生的事业来追求,甚至视学术为生命。这是他们的共性,也是最叫人感动的地方。其次,他们都有着广阔的学术视野。也许他们所研究的对象是一个很小的题目,但是在这选题的背后,你却感受到坚实厚重的学术支撑。更重要的是,他们敏锐而果敢地抓住了他们所处时代提供的前所未有的历史机遇,“用新的眼光、新的时代精神、新的学术思想和治学方法照亮了他们所从事的具体研究对象”(王瑶主编《中国文学研究现代化进程·小引》),为20世纪的古典文学研究事业开创了全新的局面。我觉得,这些名家、大家,是我们永远取法的榜样,也是引领我们献身于学术事业并获得无穷力量的源泉。  △ (清)梁章鉅撰:《浪迹丛谈》卷六“外夷月日”,清道光间亦东园刻本,天津图书馆藏。 过去的一百年,我国的文化思想界发生了翻天覆地的变化。生活在十九世纪中叶的梁章鉅(1775~1849)在其《浪迹丛谈》中有这样一则笔记,他用音译的方式记述英文十二个月份的发音。这则笔记题曰“外夷月日”,由此不难看出作者的猎奇和轻蔑的态度。他当然不会想到,就在他辞世不过半个世纪的时间,以英语为主要载体的西方文化就大踏步地挺进中国,并深刻地影响了中国一个世纪。中国文学研究,当然也打上了西方文明的深刻烙印。拙著《走向通融——世纪之交的中国古典文学研究》(知识产权出版社,2005)收录多篇文章对此有所论述。 我的基本看法是,凡是在中国文学研究方面真正做出贡献的人,无不在文学观念上有所突破,但是,所有的观念必须建立在坚实的文献基础之上,建立在本民族的文学传统基础之上。如果说文献基础是骨肉的话,那么文学观念就是血液。一个有骨有肉的研究才是最高的境界。近现代以来,随着学术观念的变化,以论带史的理念曾经是文学研究的主流意识。文学史家的任务主要就是依据某种或某些理论主张去梳理文学史的发展线索。这里的教训就是脱离中国文学发展的实际,脱离文献收集考订的实践,其结果必然是“东倒西歪”,找不到理论方向。于是,我们在反思,古典文学研究工作者的任务难道仅仅是为某种现成理论作注疏吗?事实上,一个有出息的文学史家在细心梳理文学史发展过程的同时,也会努力从中归纳出若干理论。因此,很多理论家往往就是文学史家。或者反过来说,文学史家往往又是出色的理论家。世纪之交的中国古代文学研究界,正从历史上的正反两个方面总结经验教训,不再固守着纯而又纯的所谓“文学”观念,也不再简单地用舶来的观念指导中国文学研究实际,而是从中国文学发展的实际出发,从时间和空间的维度研究中国文学,运用传统的考证方法整理中国文学史料,具体而微地梳理出中国文学思潮发展演变的线索。  五十岁以后,我常常反思过去三十年的读书经历,发现以前读书往往贪多求全,虽努力扩大视野,增加知识储量,但对于历代经典,尤其是文学经典,还缺乏深入细密的理解。《朱子语类》特别强调熟读经典的意义,给我很深刻的启发。朱熹说: 泛观博取,不若熟读而精思。 大凡看文字,少看熟读,一也;不要钻研立说,但要反复体验,二也;埋头理会,不要求效,三也。三者,学者当守此。 读书之法,读一遍了,又思量一遍,思量一遍,又读一遍。读诵者,所以助其思量,常教此心在上面流转。若只是口里读,心里不思量,看如何也记不子细。 为此,他特别强调先从四部经典读起,即《论语》《孟子》《大学》《中庸》,特作《四书章句集注》。而《朱子语类》就是朱子平时讲解经典的课堂笔记,不仅继续对这四部经典加以论述,还对其他几部经书的精微之处给予要言不烦的辨析。他不仅强调熟读,还主张“诵”书,即大声念出来。朱子如此反反复复强调熟读经典,实在是有所感而发。  △ (宋)黎靖德编:《朱子语类》,明成化九年(1473)陈炜刻本,天津图书馆藏。 纸张发明之前,文字的载体主要是钟鼎和简帛,记录文字很受限制。《史记·滑稽列传》载东方朔初入长安,上书朝廷,凡三千奏牍。两人捧着供皇帝阅读,花费两个月的时间才读完。看来,学富五车,在先秦两汉并不是什么特别了不起的事。纸张的发明,情形为之改观。首先,大城市有了书店,王充就是在书肆中开始读书生涯的。有了书肆,自然有了文化的普及。左思《三都赋》问世之后,可以使洛阳纸贵。雕版印刷发明之后,书籍成倍增长,取阅容易。尤其是北宋庆历年间毕昇发明了活字印刷,同时代的沈括《梦溪笔谈》及时记录下来,说这种印刷如果仅仅印三两份文字,未必占有优势;如果印上千份,就非常神速了。一般准备两块版,一块印刷时,在另外一块上排字,一版印完,另一版已经排好字,就这样轮番进行,真是革命性的发明。问题是,书多了,人们反而不再愿意精读,或者说没有心思精读了。读书方式发生变化,做学问的方式也随之发生了变化。就像纸张发明之后,过去为少数人垄断的学术文化迅速为大众所熟知,微言大义、大讲天人合一的今文经学由此败落。雕版印刷术尤其是活字印刷术的发明,也具有这种颠覆性的能量。朱熹说:“汉时诸儒以经相授者,只是暗诵,所以记得牢。”随着书籍的普及,过去那些靠卖弄学问而发迹的人逐渐失去读者,失去市场,也就失去了影响力。“文字印本多,人不着心读。”读者不再迷信权威,而更多地强调自己的感受和理解。宋人逐渐崇尚心解,强调性理之学,这种学风的变化固然有着深刻的思想文化背景,同时也与这种文字载体的变化密切相关。今天看来,朱熹的忧虑,不无启迪意义。  △ 越南大叻市档案馆的雕片 随着互联网的普及,电子图书异军突起,迅速占领市场。而今,读书已非难事。但在知识爆炸的时代,我们的大脑事实上已经成为各类知识竞相涌入的跑马场,很少有消化吸收的机会。我们的古代文学研究界,论文呈几何态势增长,目不暇接,但总是感觉到非常浮泛。很多是项目体或者学位体,都是先有题目,后再论证,与传统的以论带史的研究似乎没有质的区别。在这样背景下,我常常想到经典重读的问题。 当然,如何选择经典,如何阅读经典,确实见仁见智,没有一定之规。中国学问源于《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》等所谓“六经”,汉代称为“六艺”。《乐经》不传,古文经学家以为《乐经》实有,因秦火而亡,今文经学家认为没有《乐经》,乐包括在《诗》和《礼》之中,只有五经。唐宋之后,逐渐又有从五经到七经、九经、十三经。这是儒家基本经典,也是中国文化的基本典籍。当然也有在此基础上另推出一些典籍者,如段玉裁《十经斋记》就在此基础上益之以《大戴礼记》《国语》《史记》《汉书》《资治通鉴》《说文解字》《九章算经》《周髀算经》等,以为二十一经。无论如何划分,都以五经为基始。 如何研究经典?我的阅读范围很狭窄,比较欣赏下列四种读书方法。  一是开卷有得式的研究,钱锺书为代表。他也是从基本典籍读起,《管锥编》论及了《周易正义》《毛诗正义》《左传正义》《史记会注考证》《老子王弼注》《列子张湛注》《焦氏易林》《楚辞补注》《太平广记》《全上古三代秦汉三国六朝文》等十部书,都由具体问题生发开去。在筹备“纪念钱锺书先生诞辰一百周年学术研讨会”过程中,我曾数次拜访杨绛先生。第一次去时,出乎意料,钱先生家的摆设极其简朴,且看不到丰富的藏书。据钱锺书先生自己说他读书的方法是在欧洲留学时养成的,因为当时图书馆有很多书不能外借,因此养成做读书笔记的习惯。从整理出版的钱锺书先生的读书笔记来看,钱先生读书很杂,全无禁区,连字典都读得津津有味。杨绛先生说,有些书钱先生泛读,读一遍就好,而有些书是要精读的,反复去读。钱锺书做读书笔记,记下读书的每一点心得。钱先生胸中有那么多的问题,而现在的问题是没有“问题”(意识)。这是传统的读书方法。晚清俞曲园说自己“老怀索寞,宿疴时作,精力益衰,不能复事著述。而块然独处,又不能不以书籍自娱”,于是在生命最后的二十多年间,做了好几本读书笔记,提出很多值得关注的课题。在他看来,从事研究,不仅仅需要知识的积累,也需要某种内在的强大动力。过去,我们总以为从事文史研究,姜是老的辣,其实未必如此。年轻的时候,往往气盛,往往多有创造。但是无论年轻还是年老,这种读书笔记还是应当做的。《书品》载文纪念顾颉刚先生,说他每天坚持写五千字,哪怕是抄录五千字也行。《顾颉刚读书笔记》共有十七册(包括一册索引)。钱先生也具有这种烂笔头子的功夫。商务印书馆出版了《钱锺书手稿集》(中文之部)二十册,外文之部四十八册,多是读书笔记。这是中国最传统的读书方法,王应麟《困学纪闻》、顾炎武《日知录》、赵翼《廿二史札记》、钱大昕《廿二史考异》、王鸣盛《十七史商榷》等,都是这样的学术笔记,洵为一代名著。  二是含而不露式的研究,陈寅恪为代表。问题多很具体,所得结论却有很大的辐射性,给人以启发。《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》篇幅不长,结论可能多可补充甚至订正,但是他的研究方法、他的学术视野,却是开阔而充满感召力的。他的研究,有的时候带有一定的臆测性。他为冯友兰《中国哲学史》所写的审查报告说,对于古人应抱有“同情的理解”。所谓“同情的理解”,就是要有一种谦逊的心理。余英时说:“我们读经典之作,甚至一般有学术价值的今人之作,总要先存一点谦逊的心理,不能一开始便狂妄自大。这是今天许多中国读书人常犯的一种通病,尤以治中国学问的人为甚。他们往往‘尊西人若天帝,视西籍如神圣’(这是邓实克1904年说的话),凭着平时所得的一点西方观念,对中国古籍横加‘批判’,他们不是读书,而是像高高在上的法官,把中国书籍当作囚犯一样来审问、逼供。”我们今天的研究,往往居高临下,急于给古人排座次,缺少一种平实对话的姿态。康德《人类历史起源臆测》指出:“在历史叙述的过程中,为了弥补文献的不足而插入各种臆测,这是完全可以允许的;因为作为远因的前奏与作为影响的后果,对我们之发掘中间的环节可以提供一条相当可靠的线索,使历史的过渡得以为人理解。”周一良先生、田余庆先生都沿用着这种读书方法,多所创获。他们的研究成果,叫人钦佩。他们有一个共同的特点,就是多关注政治制度史、社会思潮史。研究文学、历史和哲学,其实都离不开政治制度史与社会思潮史的研究。同时,在物质文明与精神文明之间,还有一个重要的制度文明也需要我们关注。我们的学术要落地生根,绕不开制度文明研究。  三是探源求本式的研究,陈垣为代表。他的研究,首先强调对资料进行竭泽而渔式的搜集。譬如他的《元西域人华化考》,引用资料就有二百多种。其次是研究方法,从目录学入手,特别关注年代学(《二十史朔闰表》、《中西回史日历》)、避讳学(《史讳举例》)、校勘学(《元典章校补释例》)等,元元本本,一丝不苟。陈垣曾以上述几部重要的笔记为例,作史源学的研究,总结了若干原则:“一、读书不统观首尾,不可妄下批评。二、读史不知人论世,不能妄相比较。三、读书不点句分段,则上下文易混。四、读书不细心寻绎,则甲乙事易淆。五、引书不论朝代,则因果每颠倒。六、引书不注卷数,则引据嫌浮泛。”1942年,他利用《册府元龟》及《通典》,发现《魏书》一版残叶,凡316字,引起学术界的广泛关注。他的儿子陈乐素考证发现,《玉台新咏》寒山赵氏本所附陈玉父就是《直斋书录解题》的陈振孙,非常详尽,但是有几处小小地方,有所推测,他在给儿子的书信中提出异议,认为这种考证太迂曲。他主张一是一,二是二,拿证据说话。“考证为史学方法之一,欲实事求是,非考证不可。”他的主要成果收录在《励耘书屋丛刻》中。  四是集腋成裘式的研究,严耕望为代表。严耕望先生的学问是有迹可循的,他也有个先入为主的研究框架,但仅仅是个框架,然后做资料长编。他的《唐代交通图考》整整做了四十年。有这样的功夫,后人再做这个课题,想超越就不容易了,最多拾遗补阙。他做《魏晋南北朝佛教地理考》,把所有能找到的佛教庙宇、高僧等,逐一编排。他做《两汉太守刺史考》,排比资料,考订异同。我发现,很多有成就的学者,在从事某项课题研究之前,总是先编好资料长编。关键是如何编。每个课题不一样,长编的体例自然也各不相同。他的体会与经验,都浓缩在《读史三书》中,值得阅读。 无论哪一种读书方法,我发现上述大家有一个学术共性,即,能在寻常材料中发明新见解,在新见资料中发现新问题,在发明发现中开辟新境界。 [作者单位:中国社会科学院文学研究所] (未完待续) (责任编辑:admin) |