缓之专栏·老师们 | 记忆中的水木清华(上)

http://www.newdu.com 2025/09/13 05:09:48 未知 缓之 参加讨论

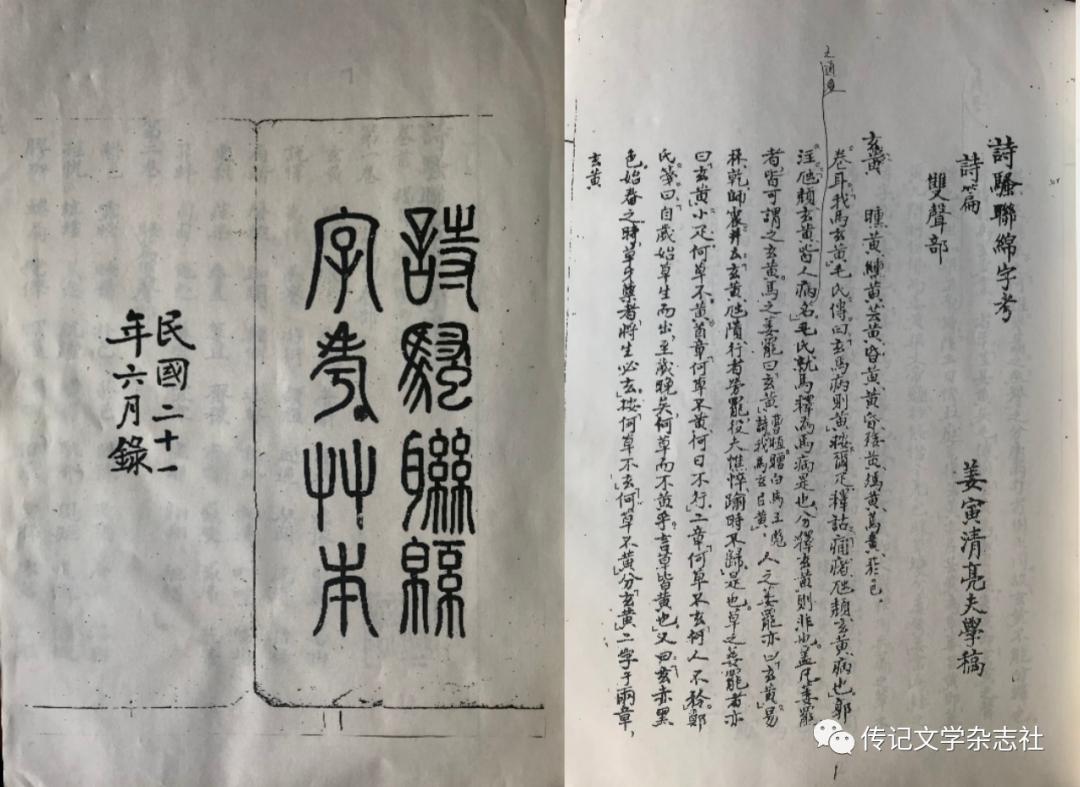

开栏的话 一个学者在其成长过程中,能遇上好的老师,往往会影响到他的一生。我心目中的老师大体有三种,一是直接授业的老师,二是间接师承的老师,三是衷心私淑的老师。在《从师记》的结尾,我曾写道:“韩愈《师说》曰:‘师者,所以传道、授业、解惑也。’杜甫《戏为六绝句》说:‘别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。’在我过去四十多年的求学经历中,老师们的影响既广且深。他们不仅传道、授业、解惑,那种坚忍不拔的人格魅力和实事求是的学术品格,更是激励我不断前行的不竭动力。” 在“老师们”这个专栏中,我将撰述若干关于前辈学者的纪念文章。这些老师,或亲炙,或私淑,还有的是我老师的老师,如文学所的前辈学者。我很感念他们,也希望能有更多的机会将这种感念之情表而彰之,让更多的读者从不同侧面了解前辈学者的为人风范和学术业绩。缓之谨记。 刘跃进(缓之),现任中国社会科学院学部委员,文学研究所所长、研究员,中国社会科学院大学文学院院长,博士生导师,兼任《文学评论》杂志主编、中华文学史料学学会会长。主要研究领域为汉魏六朝文学和秦汉文学等,出版学术著作有《秦汉文学地理与文人分布》《秦汉文学论丛》《秦汉文学编年史》《门阀士族与文学总集》《中古文学文献学》等。 一 都说“北大不大,清华不华”,其实清华园里的工字厅还是很华丽的。工字厅属于地标性建筑,现在是清华大学主要机关的办公场所。 这是一座三进庭院,红色大门前有一对雄狮把守。门楣上悬挂着“清华园”三字横匾,系咸丰皇帝御题,极富皇家气派。这里原本是康熙皇帝第三子、雍正皇帝之兄胤祉的赐园。道光年间,这座皇家园林一分为二,西边为近春园,东边是熙春园。咸丰皇帝登基后,将熙春园改名为清华园,并亲题匾额。  工字厅 穿过工字厅,是一方水塘,虽没有柳永笔下“十里荷花”的气象,却也十分雅致。每逢荷花盛开,暗香浮动,令人陶醉。荷塘对岸是一座小山丘,闻亭(纪念闻一多)和自清亭(纪念朱自清)坐落其上。清者自清,闻钟警醒,寓意深刻。  自清亭 在自清亭上,可以欣赏到工字厅后门的一幅对联:“槛外山光历春夏秋冬万千变幻都非凡境;窗中云影任东西南北去来澹荡洵是仙居。”横匾“水木清华”四个字据说源自东晋谢混《游西池》中“景昃鸣禽集,水木湛清华”的诗意,用来形容工字厅周围树木葱茏、水光山色的景致,还是非常贴切的。  水木清华(马银琴摄) 工字厅的正面是一片草坪,苍松翠柏点缀其间,给人一种深邃的历史感。草坪的右侧为静斋,国学院成立的时候,是国学院学生的宿舍;左侧有一条龙脊形状的高坡,上面布满各种灌木丛。沿山坡有一条弯曲的小道,曲径尽头,就是第一教室。站在一教北门外,左侧有一块马蹄形的空地,松柏环绕,“海宁王静安先生纪念碑”默默地矗立其中,非常幽静。  海宁王静安先生纪念碑(王建一摄) 这方纪念碑立于1929年,是王国维先生自沉于昆明湖两年后由师生集资所建。据记载,教授梁启超捐500元,陈寅恪200元,曾为校长的温应星100元,讲师马衡100元,严鹤龄20元,李济20元,林志均20元,助教赵万里、浦江清各捐20元。学生也有认捐的,黄淬伯、赵邦彦、姜亮夫等都捐了钱。导师中,只有赵元任没有出钱,他可能另有看法。[1] 此碑由林志钧书丹,陈寅恪撰文,马衡篆额,梁思成拟式,时称“四绝”,也是清华一景。 20世纪80年代初,我大学毕业,被分配到清华大学党委宣传部下属的文史教研组工作。当时,校内刊物《新清华》主编张正权兼任教研组组长,两家单位合署办公。这样,我有幸在工字厅生活了一段时间,这里环境优美,比较惬意。由于工作的关系,我经常到校史研究室查阅资料,久而久之便和黄延复、孙敦恒等老师熟悉起来,听他们讲清华的故事,很多与研究院四大导师(王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任)的传说有关。 那些日子,我晚饭后散步,总是要到王国维先生纪念碑那里转悠。我平生发表的第一篇文字《跟上时代步伐——王国维纪念碑前断想》,就是大学毕业那年写的。在我看来,王国维先生已是走进历史的人物,离我非常遥远。不曾想两年后,我负笈南下,有机会追随王国维先生高足姜亮夫先生(我们都尊称他为“姜老”)求学问道,似乎与清华四大导师的关系骤然拉近了很多。姜老曾在《思师录》一文中回忆陈寅恪先生戏赠的对联:“南海圣人再传弟子,大清皇帝同学少年。”这幅对联既庄且谐,颇值得玩味。梁启超先生是康有为先生的弟子,姜亮夫等又是梁启超先生的学生,自然是“再传弟子”;王国维先生是逊帝溥仪的南书房行走,也就是溥仪的老师,故戏称姜亮夫等是大清皇帝的同学。姜老很庄重地对我们说:“清华导师也是你们的祖师,要不辱使命。”他知道我来自清华,便格外关心。每次见面,话题总是离不开清华,话语间充满了怀念之情。 1985年3月的一天,姜老通过曹方人老师捎来口信,叫我到家中一谈。姜老的家就在杭州大学南门对面的道古桥边。此地古意甚浓。两宋之交,著名学者姚宽就生活在这一带,他把自己的著作用地名冠之,叫《西溪丛语》。而今,老杭大已被浙江大学收编,老校园被无奈地称作浙大西溪校区。《西溪丛语》不无九章哀郢之思,道古桥似乎也在不断地叙说着沧桑变迁。这些当然都是后话。那天下午,我趋步请谒。当时,姜老大病初愈,刚刚可以下床步行,热情地把我迎进略感幽暗的书房。老人家拉着我的手,示意让我坐下来,开门见山地说: “今天找你来,想再谈谈清华。” 姜老说,他近来常常做梦,梦回清华。此前,西南联大纪念馆一位同志去看他,带来《校友通讯》。姜老发现,他们班上的同学,有好几位没有被记录在册,他感到很不解,甚至有点失落。想到顾亭林的诗句“黧颜白发非前似,只有新诗尚苦吟”(《酬王生仍》),他借此宽慰自己,觉得年事已高,还是少管闲事吧。可是这些天,这件事总叫他放不下,憋在心里难受,所以把我叫来,聊聊叫他魂牵梦绕的清华园。 1926年,在成都高师学习结束后,年仅24岁的姜亮夫怀揣着更大的梦想来到北京。那年8月,他考入北京师范大学研究所,后来听说清华研究院有更多的名师,决定再考清华,可惜已错过考试时间,他便毛遂自荐,给梁启超先生写信。梁启超先生以《试述蜀学》为题,专门为他安排补考。此前,清华已经正式录取了谢国桢、刘节、陆侃如、王力、金哲、戴家祥等24人为研究院新生。开学后又补招一次,姜亮夫、徐继荣、黄绶、陶国贤等人就是在那年10月增补进来的。此外,上届还有刘盼遂、周传儒、姚名达、吴其昌、何士骥、赵邦彦、黄淬伯7人留校继续研读。现在叫姜老耿耿于怀的,大概就是他们几位补招进来的学生没有在校友通讯中被记载。姜老说,他们很看重校友通讯,很重视校友情谊。在以后的岁月中,研究院两届校友来往非常密切。上海有校友会,内设饭堂、宿舍和娱乐场,在那里可以和老校友聚会,也可以通过校友会找到老同学的联系方式。姜老说,只要他到上海,就一定会去校友会,和同学们在一起回忆母校的生活。而今,《校友通讯》怎么会把他们忘记了呢?  姜亮夫先生住过的静斋 姜老动情地说:“清华的一切都让我留恋,华丽的工字厅、凄凉的荒岛、礼堂前边的草坪……我都记得清清楚楚,和谁谈论问题,和谁拌过嘴,和谁一起去圆明园玩,历历在目。当然,最难忘的是恩师情。古人说‘尊师崇道,兹典自昔’,这是中国文化的传统。老师就像父亲一样关怀着我们。当年我报考清华,体育差点不及格。考试科目是拉吊环,能坚持一分钟方能通过,而我只拉了半分钟就坚持不住了。主考老师马约翰在旁边对我说:‘你要有毅力,坚持一分钟就通过了。’老师的话给了我极大的鼓励,没想到我硬是坚持下来了。” 说到这里,我插话说:“现在的清华依然重视体育。除了周末,每天早上6点半,大喇叭就会响起来:‘积极锻炼身体,为祖国健康工作五十年。’我那时住在明斋,楼前就是体育场,每天早上出来跑步,养成了锻炼的习惯。”姜老听罢,点头称是。  本文作者住过的明斋(李飞跃供图) 姜老接着又说:“第一学期,每人要交30元钱作为学费。我一时拿不出这么多钱,就对校长梅贻琦说了自己的难处。梅先生以长辈的口吻对我说:‘我先替你垫着,等你有钱再补上。’就这样,我进了清华园。饭后,我们经常到老师家求教,听梁任公先生、王静安先生讲学论事。几位老师中,赵元任先生比较严肃,我们都有点怕他。在赵府,师母每次都给我们煮一杯咖啡,还笑称我们是老先生。我们进校时,比那些大学生大很多,师母的话,又叫我们感到温暖。” 二 清华学堂成立于1911年,是由美国“退还”的部分“庚子赔款”办起来的一所留美预备学校,由清政府外务部和学部共同管辖,特赐清华园作为办校地址,所以叫清华学堂,后称清华学校,1925年成立了大学部和研究院国学门(习称国学研究院)。 “庚子赔款”是中国近代史上的耻辱一页。1900年,八国联军对中国发动了侵略战争,镇压义和团运动。翌年9月,他们强迫清政府签定《辛丑条约》,索银四亿五千万两。当时,美国在华的政治、经济势力不及英国和俄国,希望在教育方面打开缺口,对中国进行文化渗透,以便影响中国,并逐渐掌控中国。《辛丑条约》签订后第三年(1904),美国总统罗斯福和国务卿海约翰提议将一部分“额外”的赔款“退还”中国,作为派遣中国学生留学美国之用。  近代史资料编辑室编:《庚子记事》 1905年12月22日,美驻华公使代表团中文秘书威廉斯在致公使柔克义的信中说:“学成归国之中国少年,一日在中国教育、商业诸界具有势力,即美国之势力一日将为中国历史上操纵一切之元素。此在今日尤有特别意味,盖日本目前正执亚洲之牛耳,然不得谓日本将永执耳。”[2] 1906年,美国伊里诺大学校长詹姆士在给美国总统罗斯福的一份“备忘录”中说:“中国正临近一次革命……哪一个国家能够做到教育这一代青年中国人,哪个国家就能由于这方面所支付的努力,而在精神和商业的影响上取回最大的收获。如果美国在30年前已经做到把中国学生的潮流引向这一个国家来,并能使这个潮流继续扩大,那么,我们现在一定能够使用最圆满和巧妙的方式,控制中国的发展——这就是说,使用那从知识上与精神上支配中国的领袖的方式。”[3] 他们普遍认为,为了扩展精神上的影响,多花一些钱,即使从物质意义上说,也比用别的方法获得的更多。商业追随精神上的支配,比追随军旗更为有效。[4] 在西方战略家看来,软实力与硬实力同等重要。文化教育是比较适宜的渗透方式,可以和平地征服中国民心,更好地控制中国未来。客观地说,一百多年来,西方文化确实在很大程度上改变了中国,也促进了中国现代化的进程。当然,这个问题比较复杂,当时就有不同的看法。 清华学校主要负责留美培训工作,因此西方化色彩比较浓厚,这与中国传统的文化教育有很大的不同。对此,浦江清先生在日记中时有不满。他说:“清华学校系根据美国庚子赔款而设立,故向隶外交部。主其事者均外交系中人,官派与洋派兼而有之,曾不知教育为何事,学术为何事也。陈寅恪先生尝云:祸中国最大者有二事:一为袁世凯之北洋练兵,二为派送留美官费生。”[5] 到海外学习科学技术,他们可以理解;学习中国文化也要留学欧美日本,就叫他们费解。陈寅恪先生曾为北大史学系毕业生赠诗曰:“群趋东邻受国史,神州士夫羞欲死。田巴鲁仲两无成,要待诸君洗斯耻。添赋迂儒自圣狂,读书不肯为人忙。平生所学宁堪赠,独此区区是秘方。”[6] 从文化立场看,吴宓、陈寅恪、王国维等学者的思想也许有些保守,但他们所指出的盲目崇拜西方文化的现象,也并非无的放矢。  浦江清著:《清华园日记》 1925年2月12日,学校正式委任吴宓(1894-1978)为研究院国学门筹备处主任。为此,他根据曹云祥校长的旨意起草了《清华开办研究院之旨趣及经过》,权作就职演说的文稿。他说: 曹校长之意约分三层:(一)值兹新旧递嬗之际,国人对于西方文化宜有精深之研究,然后方可以采择适当,融化无碍;(二)中国固有文化之各方面(如政治、经济、文史、哲理学)须有通彻之了解,然后于今日国计民生,种种重要问题,方可迎刃而解,措置咸宜;(三)为达上言之二目的,必须有高深之学术机关,为大学毕业及学问已有根柢者进修之地,且不必远赴欧美,多耗资财,所学且与国情隔阂,此即本校设立研究院之初意。[7] 吴宓先生早年由清华留美预备学校派往美国学习文学,与陈寅恪先生一样,在欧美游学多年,对西方文明多有了解。但他们没有盲目崇拜西方文明,甚至还保持着一种警惕的态度。吴宓先生认为,成立研究院的目标是建立“高深之学术机关,为大学毕业及学问已有根柢者进修之地,且不必远赴欧美,多耗资财,所学且与国情隔阂,此即本校设立研究院之初意”。也就是说,运用现代科学方法,研究中国传统学问,做到中西兼重,博通古今。这是成立研究院的初衷,也是清华大学向来注重通识教育的基本方针。 在吴宓先生的积极推动下,清华四大导师先后就任于清华国学研究院。据记载,他们的月薪均为400元,都配备助教。蒋汝藻致信王国维说:“闻清华月脩四百大洋,有屋可居,有书可读,又无须上课,为吾兄计,似宜不可失此机会。”[8] 戴家祥致李光谟信也说:“教授四人,月薪每人四百元,各有工作室一间,助教一名。”[9] 在当时,这个待遇是非常优厚的。鲁迅在北京也拿不到这么高的薪酬。 梁启超(1873-1929),字卓如,一字任甫,号任公,又号饮冰室主人、饮冰子、哀时客、中国之新民、自由斋主人等,广东新会人。早年投身革命,名满天下。晚年从事教育事业,本来想在天津筹设文学学院,在庄泽宣的推荐下,就任于清华研究院。四大导师中,梁启超年龄最长,时年52岁。 王国维(1877-1927),字静安,浙江海宁人。1922 年,他入清宫担任溥仪的文学侍从“南书房行走”。那年,北京大学成立研究所国学门,出版《国学季刊》,曾聘请王国维任教,王国维未允,只是担任了通信导师。[10] 也是在那一年,鲁迅作《不懂的音译》,称赞王国维“可以算一个研究国学的人物”。[11] 王国维未就任北大教授职位,可能是对北大的风气有所不满。张尔田致信王国维说: 近有一事差可喜。大学堂教员胡适所作《墨子哲学》,其根本谬点,弟前函已言之。前月夏穗卿以其书属为审定,弟即草一书,洋洋数百言,痛驳其误。一日穗卿函约过谈,云有好音相告。急往,则胡君适于昨日来,穗卿当面出鄙书,大乐之矣。晚间饮席有林琴南,弟偶述及此事,琴南急出席握余手曰:“虽与君初交,今日之事,不可不一握手。嗟呼,自大学为陈独秀、胡适辈一班人盘踞,专创妖言,蹈溺后进,有识者殆无不切齿,亦可见怨毒之于人深也。”兄不来此,真有先见。[12] 吴宓十分推崇王国维的学术研究业绩,更欣赏其早年在文学与哲学方面表现出来的才情。他说:“王先生古史及文字考证之学冠绝一世。余独喜先生早年文学、哲学论著,以其受西洋思想影响,故能发人之所未发。”(《吴宓诗集·空轩诗话》)姜老在《忆清华国学研究院》一文中也提到一件让他记忆深刻的事,他曾亲眼看到摆放在王国维先生书桌上的德文版《资本论》。这足以说明王国维先生在美学、文学、哲学等方面有着贯通中西的深厚学养。其享誉学界,确非虚名。1924年,溥仪被赶出故宫,王国维滞留北京。清华筹备研究院时,吴宓全力推荐其出任导师。王国维为此专程赴天津拜见溥仪,“面奉谕旨命就清华学校研究院之聘”[13]。3月25日,王国维复蒋汝藻信说:“弟于上月中就清华学校之聘,全家亦拟迁往清华园。”那一年,他48岁。 陈寅恪(1890-1969),字鹤寿,江西修水人。他1910年赴德国留学,辗转欧美,15年后才回国担任清华学校国学研究院教授,那时他35岁,虽著述不多,实学贯中西。[14] 赵元任(1892-1982), 字宣仲, 又字宜重,原籍江苏武进(今江苏常州),生于天津。如果说清华四大导师都能做到古今中外融会贯通的话,赵元任还能横跨文理,做学问独具特点。1910年他参加清华庚款留学美国考试,入美国康奈尔大学专修数学,后在哈佛大学获得哲学博士学位。他曾在康奈尔大学教过物理,对声学尤有兴趣,会说多种外语和各地方言。1925年,他应聘清华国学研究院导师,是四大导师中最年轻的一位,才33岁。[15] 此外,李济为讲师,赵万里、浦江清、梁廷灿为助教。 李济(1896-1979),字受之,后改济之,湖北钟祥人。1911年,他考入留美预科学校清华学堂,后入美国麻省克拉克大学攻读心理学和社会学,又在哈佛大学攻读人类学博士学位。回忆这段生活,他说当年留学生与后来的留学生在风气方面有两点不同:“第一,那时候的留学生在选择课业方面很自由,爱读什么就读什么,就连清华的‘官费’,对于他所资助的学生,也没有学科的限制。第二,就是那时的留学生,没有一个人想在美国长久呆下去,也根本没有人想做这样的梦。那时的留学生,都是在毕业之后就回国的。他们在回国之后,选择职业的时候,也没有人考虑到赚多少钱和养家活口的问题。我就是在当年这种留学风气之下,选择了我所喜爱的学科——人类学。”[16] 清华研究院慧眼识珠,聘请他担任特约讲师,给他配备一间工作室,并让王庸(字以中)担任助教,薪酬百元,外加美国弗利尔艺术馆给的300元,与其他四位教授的收入持平。那年他29岁。 赵万里(1905—1980),字斐云,别号芸盦、舜盦。浙江海宁人,担任王国维先生的助教,曾编有《中国版刻图录》《海宁王静安遗书》《汉魏南北朝墓志集释》等;浦江清(1904-1957),名浦穀,字君练,江苏松江(今上海市松江区)人,担任陈寅恪先生的助教。后人辑有《浦江清文录》(人民文学出版社1989年版)、《浦江清文史杂录》(清华大学出版社1993年版)等;梁廷灿(约1898-1939),字存吾,广东新会人,梁启超族侄。他长期担任梁启超先生的学术助手,著有《历代名人生卒年表》《年谱考略》等。   清华文丛(部分) 按照计划,课程的设置主要包括中国历史、哲学、文学、语言等。招生对象为经史小学有根底者。经过考试合格后,可以进入研究院。研究期限一般为一年,经过导师批准,可以延长二至三年。1925年7月,清华国学研究院正式招生,计划招生30名,到校学习的有29人,包括:杨筠如、余永梁、程憬、吴其昌、刘盼遂、周传儒、王庸、徐中舒、方壮猷、高亨、王镜第、刘纪泽、何士骥、姚名达、蒋传官、孔德、赵邦彦、黄淬伯、王竟、闻惕、汪吟龙、史椿龄、杜钢百、李绳熙、谢星朗、余戴海、李鸿樾、陈拨、冯德清。姜老是清华研究院第二届的学生。 清华研究院的入学考试很有自己的特点。梁启超致王国维信中谈道: 鄙意研究院之设在网罗善学之人,质言之,则能知治学方法,而其理解力足以运之者,最为上乘。今在浩如烟海之群籍中出题考试,则所能校验者终不外一名物一制度之记忆。幸获与遗珠,两皆难免。鄙意欲采一变通办法,凡应考人得有准考证者,即每科指定一两种书,令其细读,考时即就所指定之书出题。例如史学指定《史通》、《文史通义》(或《史记》、《汉书》、《左传》皆可),考时即在书中多发问难,则其人读书能否得闻最易检验,似较泛滥无归者为有效。若虑范围太窄,则两场中一场采用此法,其一场仍泛出诸题,以觇其常识,亦未始不可。[17] 当年,梁启超、王国维负责姜老的入学考试,主要考察他的学术背景以及对中国学术史的理解。姜老此前毕业于成都高等师范学校,师从林思进(字山腴)、龚道耕(字向农)等著名学者,学有专攻,知识面广,在史学、哲学、文学以及文字学、训诂学等方面打下了很好的基础,对四川近代学术史也比较熟悉。这一点,得到了梁启超、王国维等导师的赏识,他得以以补考生的身份进入清华研究院。 三 《研究院章程》规定,清华研究院的教育方针是注重学生自修,专任教授指导。课程安排主要有两类:一是“普通演讲”,二是“专题研究”。此外,研究院还会安排一些特别讲座。 普通演讲,就是各位教授在课堂上的讲授,主要内容是国学基本知识、治学方法和老师的治学心得,每星期一次或二次,学生必须全体听讲。在《忆清华国学研究院》《思师录》等文中,姜老谈到自己听导师讲课,茅塞顿开,留下终身难忘的记忆。 王国维先生开设的课程有《古史新证》《〈说文解字〉研究》《〈尚书〉研究》等。姜老说,王国维讲《说文》,并无惊人奇说,而有叫人信服的证据,不仅以甲骨金文为形证,且能以声韵为主证,并用三体石经和隶书作比较。他通常自编讲义,譬如《古史新证——王国维最后的讲义》就是非常重要的教材,由后人整理出版。王国维先生主张,《说文解字》中的古文,其实就是战国时代的六国文字,籀文则是秦国文字。[18]王国维先生做学问还有一个特点,就是非常重视资料的收集和工具书的编纂,他每做一个题目,总是先将有关资料搜集齐全,编成目录,供研究时取用。这样做,能使自己的研究建立在前人基础上而又有所发展。姜老认为这种治学方法非常有用。在后来的教学中,他一而再、再而三,表而彰之,一以贯之。他在《敦煌学概论》中说:“编工具书这件事,我们研究学问的人,非做不可。可惜有些学人不大看得起工具书和编工具书的工作。回忆我的老师王国维先生,他每研究一种学问,一定先编有关的工具书,譬如他研究金文,就先编成了《宋代金文著录表》和《国朝金文著录表》,把所能收集到的宋代、清代讲金文的书全部著录了。他研究宋元戏曲,先做了个《曲录》,把宋元所有的戏曲抄录下来,编成一书。所以,他研究起来,就晓得宋元戏曲有些什么东西。……他的《宋元戏曲史》虽然是薄薄的一本书,但是至今已成为不可磨灭的著作。因为他的东西点点滴滴都是有详细根据的。”他在《思师录》中说,王国维先生不仅能平列资料,以知其然,且能透过资料,而知其所以然。如《殷周制度论》《明堂考》《殷卜辞中所见先公先王考》等,皆为人所不能及,颇合于近时科学家所谓综合研究,故所得结论,极为坚实可靠,铁锥所不能破。事实上,姜老自己也是这样做的。他研究《楚辞》,而有《楚辞书目五种》《屈原列传疏证》;研究敦煌学,而有《瀛涯敦煌韵辑》《莫高窟年表》;他曾立志仿裴松之《三国志注》作《宋史》研究,而有《历代人物年里碑传综表》。 梁启超先生开设的课程有《中国文化史》《历史研究方法》等,讨论历史研究的目的与方法,讲述文献资料的搜集与鉴别,强调历史学家的史德与修养。姜老印象最深的是关于“古书真伪及其年代”问题的讲解。梁启超先生从版本校勘、史料考证、文字训诂以及学术体系等方面,对先秦古籍作了全面的系统的总结,重点分析了若干古籍的真伪及其年代,让姜老不仅学到了细致读书的方法,同时极大地开阔了学术视野。 陈寅恪先生开设的课程有《西人之东方学之目录学》《佛经翻译文学》等。他的研究多有明确的研究思想作指导,博大精深。听他的课,要结合若干篇文章,综合思考,才能有所领悟。姜老说,陈寅恪先生讲两《唐书》,很多地方让人拍案叫绝。上海古籍出版社1989年整理出版的《陈寅恪先生读书札记》,部分再现了陈寅恪先生当年讲授《旧唐书》《新唐书》的精彩片段。又譬如讲《金刚经》,陈寅恪先生以12种语言繁变字证《金刚经》文之正否,这也让姜老感佩不已。这些讲座内容,包含在三联书店2002年整理出版《陈寅恪集》里,其中包括了《杂稿及讲义》,还有《读书札记》三集,后学得以略窥堂奥。陈寅恪先生学问如此渊博,还向伊凤阁学习西夏文,向王国维先生学习甲骨文,每周进城学习梵文。陈寅恪先生说:“做学问的工具愈多愈好,但一定要掌握一个原则,这工具和主要研究工作要有联系的,不能联系的不要做。”一次,姜老写了一篇批评别人的文章。陈寅恪先生教导他说:“你花这么大精力批评别人,为什么不把精力集中在建立自己的研究工作上?”这对姜老触动很大,由此意识到,与其褒贬他人学说,不如踏实做好自己的学问。他后来再也不写批评文章,还常常教导自己的学生:“与其破坏什么,不如建立什么。” 赵元任先生开设的课程有《方言学》《普通语言学》《音韵学》等,他用西方语言学理论讲声韵学,与姜老在成都高师所学的传统声韵学方法不一样。姜老在《忆清华国学研究院》一文中说:“成都高师的先生讲的是声韵考古学,而赵元任先生讲的是描写语言学,用印度、欧罗巴语系的发音方法运用到汉语的声韵学中来。”赵元任先生比较认可陈寅恪先生的学问。他在《忆寅恪》一文中说:“四个研究教授当中除了梁任公注意政治方面一点,其他王静安、寅恪跟我都喜欢搞音韵训诂之类的问题。寅恪总说你不把基本材料弄清楚了,就急着要论微言大义,所得的结论还是不可靠的。”[19] 李济先生开设的课程有《普通人类学》《人体测量学》《古器物学》《考古学》等。他是人类学家,特别强调史学家应该充分地采用自然科学的研究成果。在清华研究院工作期间,他和中国地质调查所的袁复礼一起在山西汾河流域发现了夏县西阴村遗址,被学术界称为中国学者主持进行的第一次科学考古发掘工作。他后来又主持发掘了殷墟遗址,为中国现代考古学奠定了基础。 专题研究由学生自选题目,经与导师协商,最后确定下来。开学不久,王国维先生让学生拟定论文题目。姜老最初拟定三个候选题:《诗经韵谱》《诗骚联绵字考》《广韵研究》。 王国维先生问:“《广韵》如何研究?”对姜老的回答,王国维先生可能不满意,就没有让他做《广韵》研究。 同样的情形也发生在姚名达身上。他曾向王国维先生求教研读《史记》的方法,王国维先生问了同样的问题:“《史记》如何研究?”姚名达说了很多设想,王国维先生不置可否,只是语重心长地说: 大抵学问常不悬目的而自生目的,有大志者未必成功,而慢慢努力者反有意外之收获。[20] 通过这一席话,王国维先生就是想告诉学生,做任何事情都不要有太强的功利性和目的性。正如陈寅恪先生在《王观堂先生纪念碑铭》中所说:“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。”[21] 鉴于姜老有史学和文字学基础,王国维先生建议说:“我看你搞《诗骚联绵字考》吧。”为此,王国维先生还把自己原有的相关资料给姜老参考。翌年,姜老完成了《诗骚联绵字考》初稿。   姜亮夫先生清华研究院毕业论文手稿 研究院安排的各类演讲也给同学们提供了很好的学习机会。王国维先生的《最近二三十年中中国新发见之学问》就是针对新生所做的一次公开讲演。他说:“新学问大都由于新发现。”[22] 这一观点,至今仍有影响。 开设相关课程,进行专题研究,组织学术讲座,开阔学术视野,努力把相关专业的常识变成自己的知识,这是清华研究院培养学生的重要途径。姜老在以后的教学活动中,一直坚持不懈地采用这种教学方法,我们就是其中的受益者。 1984年9月8日,姜老和杭州大学古籍所全体老师与新生见面,他首先要求同学们,从现在起,忘记自己过去所谓的专业,强调我们不是中文系,不是历史系,也不是哲学系,只是古典文献专业,通过系统的学习,为阅读古籍、整理古籍打好基础,进而了解中国文化的博大精深。姜老要求学生们必须从目录学入手,熟读《四库全书总目》。姜老还特别强调两点:一是准备吃苦,实事求是地治学;二是团结一致,为共同的目标而学习。为此,他亲自拟定教学大纲,设定了必修课、选修课和专题课,并指定12种先秦古籍作为必读书目。这些内容,我在《从师记》(《传记文学》2020年第11期、12期)一文中都有具体的论列,不再赘述。这些课程的安排,基本上延续了清华研究院人才培养的路数。 除学校规定的必修课如政治、外语外,杭州大学古籍研究所的专业课主要由所内老师讲授。此外,姜老还亲自出面,聘请国内外专家开设讲座。按照时间顺序,我们这届同学听过的课程主要有: 郭在贻先生讲《训诂学》《说文解字》和治学方法(1984年9月和12月); 陈桥驿先生讲中国历史地理学和《水经注》研究(1984年10月); 刘操南先生讲《诗经》研究和中国古代历算(1984年9月、1985年3月); 蒋礼鸿先生讲目录学与工具书(1984年12月); 王锦光先生讲中国科技史专题,包括《墨经》《考工记》《天工开物》等(1985年3月); 雪克先生讲目录学和《汉书·艺文志》(1985年3月); 钱剑夫先生讲秦汉货币赋役制度(1985年4月); 魏隐儒先生讲古籍版本鉴定(1985年4月); 董治安先生讲关于《论语》《孟子》研究的问题(1985年5月); 张金泉先生讲音韵学和《广韵》研究(1985年9月); 倪士毅先生讲中国目录学史(1985年9月); 龚延明先生讲中国古代官制史(1985年9月); 沈康身先生讲《营造法式》和中国建筑史(1985年11月); 沈文倬先生讲校勘学和礼学研究(1986年4月); 王伯敏先生、陶秋英先生讲中国绘画书法艺术专题,等等。 这些课程内容浩繁,看似杂乱无章,其实是姜老的精心安排。1992年5月,过完91岁生日后,姜老深感体弱多病,大限临近,遂在记事本上为学生写下“最后最高要求”。首先,他要求学生必须对中国文化保持谦逊的态度,在二三年的学习过程中努力开阔视野,培养自己“普照”整个专业与中国全部文化史(至低限是学术史)的能力。这正是王国维先生所强调的人生三重境界中的第一种,即“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”。登高望远,你才会知道世间学问的博大,自己的渺小,没有任何理由骄傲;其次,他希望学生尽早掌握治学方法,培养寻找材料、整理材料、分析问题、解决问题的基本技能,能够独立阅读、研究、整理古籍。更重要的是,他要求学生必须具有永久坚强的毅力,自强不息的精神,艰苦卓绝的气概,不做支离破碎的学问,不做浮夸无根的学问,更不能成为人人唾弃的文痞。 这“最后最高要求”是清华人文传统中“自强不息、厚德载物”的精神体现,更是中国文化的精髓所在。 (未完待续) 注释: [1] 见李光谟编《李济与清华》附戴家祥致李光谟信,清华大学出版社1994年版,第172页。 [2]《华人留学美洲之今昔》,《东方杂志》第14卷第12期,1917年12月15日(准确出处系朱曦林提供)。 [3][7] 清华大学校史研究室:《清华大学史料选编》第一卷,清华大学出版社1991年版,第72页、373页。 [4] 参见清华大学校史编写组编著:《清华大学校史稿》,中华书局1981年版和杨遵道、叶凤美编:《清政权半殖民地研究》,高等教育出版社1993年版。 [5] 浦江清著:《清华园日记》1928年1月14日,三联书店1987年版。 [6] 浦江清著:《清华园日记》1929年5月3日记:“陈寅恪先生书来,附诗一首,备录于左。北大学院已巳级史学系毕业生赠言”云云。 [8][12] 马奔腾辑注:《王国维未刊来往书信集》,清华大学出版社2010年版,第119页、239页。 [9] 李光谟编:《李济与清华》附戴家祥致李光谟信,清华大学出版社1994年版,第169页。 [10] 参见孙敦恒编:《王国维年谱新编》,中国文史出版社1991年版,第108页。 [11]《鲁迅全集·热风》,人民文学出版社1982年版,第396页。 [13] 孙敦恒编:《王国维年谱新编》,中国文史出版社1991年版,第140页。 [14] 参见蒋天枢编:《陈寅恪先生编年事辑》,上海古籍出版社1981年版和吴学昭著:《吴宓与陈寅恪》,清华大学出版社1992年版。 [15] 参见赵新那编:《赵元任生平大事记》,载袁毓林编:《中国现代语言学的开拓和发展——赵元任语言学论文选》,清华大学出版社1992年版。 [16] 参见李光谟编:《李济与清华》,清华大学出版社1994年版,第165页。作者另有《锄头考古学家的足迹——李济治学生涯琐记》,中国人民大学出版社1996年版。 [17] 参见马奔腾辑注:《王国维未刊来往书信集》,清华大学出版社2010年版,第46页 。 [18] 裘锡圭著:《古史新证》前言,清华大学出版社1994年版。 [19] 蒋天枢编:《陈寅恪编年事辑》,上海古籍出版社1981年版,第62页。 [20] 姚名达:《哀余断忆》之二,载述学社《国学月报》第二卷,1927年10月出版。 [21] 陈寅恪:《清华大学王观堂先生纪念碑铭》,载《金明馆丛稿二编》,三联书店2001年版,第246页。 [22] 参见刘跃进、江林昌对李学勤、裘锡圭先生的访谈:《新学问大都由于新发现——考古发现与先秦、秦汉典籍文化》,《文学遗产》2000年第3期。 (作者单位:中国社会科学院文学所) (责任编辑:admin) |

- 上一篇:《平家纳经》中白居易文学的受容研究

- 下一篇:“光明”之喻:古代文论中的修身内涵