《平家纳经》中白居易文学的受容研究

http://www.newdu.com 2025/12/17 07:12:47 未知 王悦 参加讨论

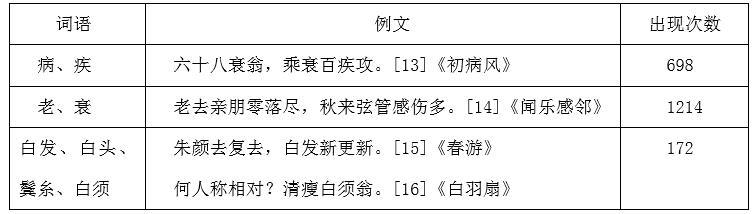

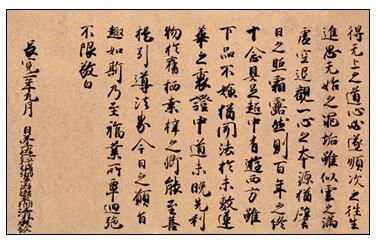

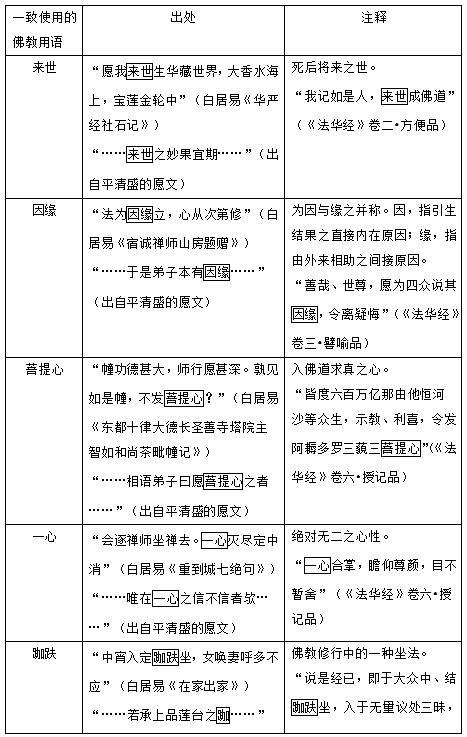

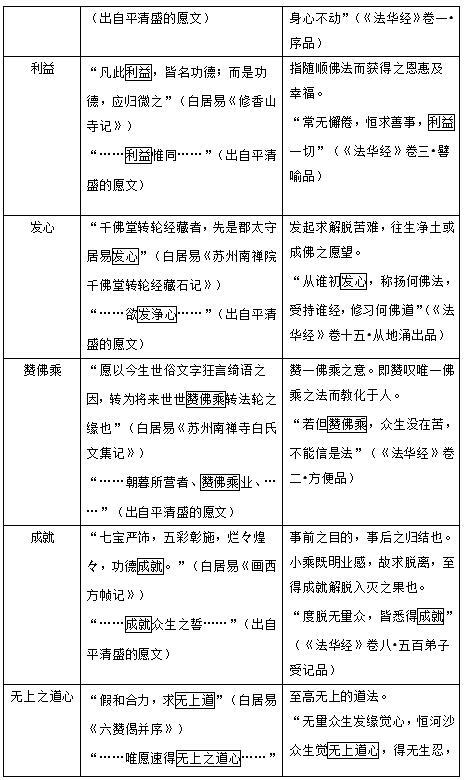

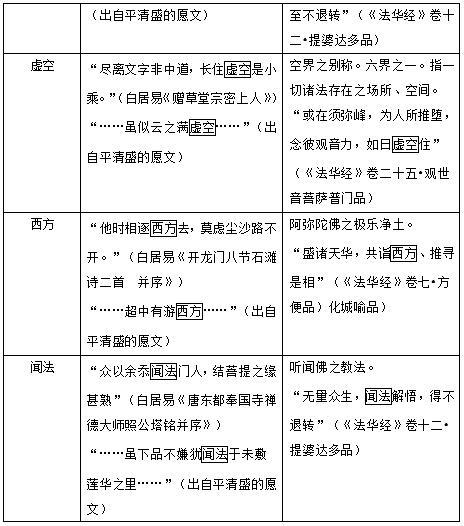

摘 要:白居易是中国唐代的著名诗人,其作品流传到日本后,对平安时代的文学和社会思想都带来了巨大的影响。平清盛是日本平安时代的武家首领,他打造了日本史上空前的武家政权。二者都曾通过诗文·经文供奉的宗教行为,来表达祈求往生净土的愿望。本论文利用比较研究与影响学的方法,剖析《平家纳经》中白居易文学的受容情况,旨在侧面反映出白居易文学在古代日本社会中产生的多方位影响。 关键词:《平家纳经》;文集供奉;平清盛;白居易;劝学会 作者单位:浙江工商大学东方语言与哲学学院。 自开成元年(836)至会昌五年(845),白居易曾数次编纂整理自己的诗文,并将其供奉在江州东林寺、洛阳圣善寺、苏州南禅寺内。依托寺院不仅能使文集得到流传,而且在白居易看来这也实现了自己往生极乐净土的愿望。长宽二年(1164),平清盛率领一族向严岛神社献上了由《妙法莲华经》(以下简称《法华经》)《佛说观普贤菩萨行法经》《无量义经》《摩诃般若波罗蜜多心经》以及亲笔愿文等组成的装饰经集——《平家纳经》,并在愿文中留下“今生之愿望已满,来世之妙果宜期”的心愿。本文不仅仅停留在对白居易文集奉纳和《平家纳经》二者之间的比较,更重要的是发掘二者之间所隐含的某种直接或间接的关联,反映白居易文学在古代日本社会中产生的多方面影响,展现白居易文学在日本古代文学、宗教学发展过程中所发挥的重要作用。 目前中日两国的白居易研究已经较为成熟。但本文以《平家纳经》为对象考察白居易的文学和宗教思想对古代日本社会的影响,是一个崭新的视角。国内相关论文有陈翀的《慧萼东传<白氏文集>及普陀洛迦开山考》(《浙江大学学报》2010年第5期),这为笔者探究白居易与普陀山观音信仰的联系时带来了不少启发。此外王新亚的《白居易的净土信仰与后期诗风》(《山西大学师范学院学报》1998年第2期)中对白居易的净土信仰作了详细阐述。日本研究中,宫地由香在《平家物語の研究について》中结合平清盛宗教信仰的具体情况对其冒犯佛法王法之事作了细致解析。此外,中川德之助在其论文《狂言綺語観の展開》对白居易的“狂言绮语”文学观加以全方位分析,指出劝学会在“狂言绮语”文学观发展过程中起到了重要作用。 一、白居易的诗文供奉与《平家纳经》 (一)东林寺、圣善寺、南禅寺与白居易的诗文供奉 白居易(772-846)是我国中唐时期的代表性诗人,其一生所作诗文达3800首,被后人尊为“诗魔”“诗王”。白居易曾多次编撰自己诗文作品,并将诗文集供奉于寺院,可以说这是其深信佛教的体现,也是其宗教情感的一种寄托。供奉情况大致如下。 1.东林寺七十卷本:大和九年(835)整理供奉前集50卷和后集10卷,共计2964篇诗文。 2.圣善寺六十五卷本:开成元年(836)整理供奉供奉前集50卷和后集15卷,共计3255篇诗文。 3.南禅寺六十七卷本:开成四年(839)整理供奉前集50卷和后集17卷,共计3487篇诗文。 会昌五年(845)整理出最后的集大成之作(七十五卷本),被分别再次供奉在三所寺院里。据七十五卷本的后记《白氏长庆集后序》记载: 前后七十五卷,诗笔大小凡三千八百四十首。集有五本,一本在庐山东林寺经藏院,一本在苏州南禅寺经藏内,一本在东都胜善寺钵塔院律库楼。[1] 东林寺位于今江西省九江市,大元九年(384)由净土宗开山慧远大师所建。据《东林寺白氏文集记》记载,“时诸长老请余文集,亦置经蔵。唯然心许他日致之,迨兹余二十年矣”。[2]可推测白居易在被贬江州的同年便造访了东林寺,且寺内的多位高僧都表示希望白居易能将自己的文集留存于东林寺内。此外,净土宗开山慧远大师曾将自己的文章置于东林寺内,一直敬慕慧远大师的白居易效仿他在此寺内供奉文集也是合乎情理的。 圣善寺为神龙元年(705)由唐中宗发愿建造,选地都城洛阳,旨在为武后祈祷冥福。白居易于圣善寺初次结缘佛法。贞元十六年(800),“初居易常求心要于师”[3],白居易主动向圣善寺凝公大师寻求佛法,凝公赐其“曰观,曰觉,曰定,曰慧,曰明,曰通,曰济,曰舍”[4]十六字,四年后凝公大师圆寂,白居易作《八渐偈》以述自己求法心得,其中“跪而唱泣而去”[5]一句可见白居易对凝公大师的敬仰之情。此外,据“又三年病免归,履道里第……不独记东都履道里有闲居泰适之叟”[6]可知,离开朝廷后的白居易选择了距离洛阳圣善寺一公里处的东都履道里度过晚年,那么当时热心佛法的白居易应当会频繁出入居所附近的圣善寺。 开成元年(836),时任苏州刺史的白居易为当地的蜀僧营造了苏州南禅寺。会昌四年(844),日僧慧萼曾在此停留近一个月,日夜抄写《白氏文集》并将抄本带回日本。迄今为止记载慧萼与苏州南禅寺之间关联的史料较少,广岛大学的陈翀着眼于对慧萼《白氏文集》写本的考察,发现跋语中慧萼将南禅寺称为“白乐天禅院”“白舍人禅院”,中国历史上从未出现过以白居易之名来命名的寺院,由此跋语可见,南禅寺确与白居易之间有着某种密切的联系。 (二)《平家纳经》与严岛神社 《平家纳经》是长宽二年(1164)由平清盛率领一族向严岛神社献上的装饰经集,抄写对象包括《法华经》《佛说观普贤菩萨行法经》《无量义经》《摩诃般若波罗蜜多心经》以及一篇平清盛所写的愿文。《平家纳经》是平安时代装饰经中最具代表性的作品,被后世誉为“尽善尽美之佳作”。 公元6世纪,写经艺术以大陆佛教为载体传入日本。8世纪以前,日本乃至整个东亚的写经形式均以唐代为参考对象平行发展,但进入平安时代以后,日本的写经装饰艺术开始摆脱东亚共通的形式,更加注重对经卷全体的装饰。日本的装饰经大多以《法华经》为对象。9世纪初,嵯峨天皇首次使用《法华经》写本为亡母桓武天皇祈祷冥福,此后的历代天皇在为亡母进行追善供养时也大多发愿抄写《法华经》;11—12世纪写经艺术逐渐盛行起来,写经目的不再局限于追善供养之事,发愿写经的主体也从天皇家族扩大到一般贵族,但《法华经》仍然是写经内容的主体。为何平安时代的经文献纳主要以《法华经》为对象?笔者综合目前的学界讨论,将其大致概括为三个原因。第一,《法华经》第十七卷《分别功德品》中提到,“何况广闻是经、若教人闻,若自持、若教人持,若自书、若教人书,若以华、香、璎珞、幢幡、缯盖,香油、酥灯,供养经卷,是人功德、无量无边,能生一切种智”。[7]鼓励信众抄写装饰《法华经》,以换功德。第二,公元622年,圣德太子就以《法华经》为讲经对象,8世纪《法华经》更是成为僧侣得度考试的必考书目,至平安时代,天台宗势力的迅速壮大,促进了作为天台典籍的《法华经》在社会各个阶层的传播发展。第三,平安后期举办的劝学会及法华八讲等文化思想活动,极大地推动了《法华经》的流传和《法华经》纳经的盛行。由此可以大致理解平清盛选择《法华经》作为纳经主体的原因,那么平家将供奉场所定为严岛神社又是为何呢? 《平家纳经》的供奉地点——严岛神社位于日本广岛湾西部,现被列为日本三景之一。该殿虽创建于推古元年(593),但宫殿大鸟居上的丹漆装饰以及涨潮时如同龙宫一般浮于西海之上的建筑创意,均出自平清盛之手。平清盛(1118-1181)是日本平安时代末期的武将、公卿,伊势平氏首领的长子,祖上继承了桓武天皇(737—806)的血统,被后人称为开创日本武士政权的“时代之奇迹”。据传他曾在高野山偶遇一位大师,大师向他传达神谕:若对严岛神社加以修缮,便能顺利加官晋爵,永葆家族繁荣。于是平清盛开始着手神社的修复工作,平家一门与严岛神社的渊源也日渐加深。平安末期是天皇退位后仍可以以上皇或法皇的身份继续执政掌权这样一种二重构造的院政时代,平清盛利用混乱的政治局面,不断强化平家在朝廷的军事地位,同时通过垄断与宋代的贸易来无限扩张家族的权势。 面向濑户内海而建的严岛神社自古就被视为保佑安全运航的“灵岛”,掌管着濑户内海的支配权。平清盛从父亲平忠盛处接手宋日贸易后,进一步推行贸易振兴政策,修筑了“大轮田泊”等港口积极鼓励商船出海。由此可见平清盛对于拥有护船之灵威的严岛神社寄予了极大期待。 宋代的对日贸易港口设在普陀山(现在位于中国浙江省的舟山岛)附近。普陀山被视为观音信仰的灵场,普陀观音更是被赋予了某种海难援助和航海庇护的神秘力量。据镰仓时代的日本僧传《元亨释书》记载,九世纪中叶,日本僧人慧萼两次赴华,除抄录了《白氏文集》之外,还意外地成为了普陀山的开山祖。学术界对于慧萼入唐目的之探讨,大多认为慧萼当是来寻求中国禅法,但陈翀对《白氏文集》慧萼抄本的跋语进行考察,认为慧萼不畏鲸波之险渡海而来寻求观音,是因为希望观音能保护中国宁波和日本太宰府之间的海上交通。这为我们解释平清盛的严岛信仰时添加了一条强有力的证据:平安时代独占太宰府日宋贸易的平清盛,效仿普陀山护海观音之信仰,也赋予严岛某种神秘的护海灵力,以护佑从明州(即现在的中国宁波)满载财富的贸易船能够顺利归航。 严岛神社对于平清盛而言有着非凡的现实意义。他甚至模仿天皇家族的圣殿--伊势神宫,别出心裁地将严岛神社打造为专属平氏的信仰圣地。1167年,50岁的平清盛晋升最高官职太政大臣,与此同时平家权势也扩张到了顶点。于时平家一门已经具备了家族独自的严岛信仰,并在远离都城平安京的福原着手营造新京,如此发展下去,平氏成为“日本第一”的野心恐怕不久就要实现。但此时位极人臣的平清盛开始沉溺于皇室贵族的奢靡生活,完全脱离自己最初想要开创“武士时代”的初心。平家暴力强权的无限扩张也使得反抗呼声越来越高。平清盛去世四年后(1185),在与反平势力的斗争中,平家一族迎来了“盛者必衰”的灭门命运。 二、供奉动机的异同之处 (一)往生净土以消老病之苦 据《东林寺白氏文集》(835)记载: 昔余为江州司马时,常与庐山长老于东林寺经蔵中披阅远大师与诸文士唱和集卷。[8] 白居易在庐山东林寺首次进行文集奉纳。此处的“远大师”当指东晋的慧远大师,慧远(334-416)居庐山,致力于传播净土思想,并将东林寺推至中国南部的佛教中心。白居易敬仰慧远清新的佛教风格,经常拜读大师保存在东林寺的文章,他在晚年所进行的文集供奉大概也受到其自身净土信仰的影响吧。开成四年(839),白居易再次整理自己的诗文,将其保存在苏州南禅寺内,且在载记《苏州南禅寺白氏文集记》中明确表述了自己进行文集供养的动机。 乐天佛弟子也,备闻圣教,深信因果,惧结来业,悟知前非,……且有本愿,愿以今生世俗文字狂言绮语之因,转为将来世世赞佛乘转法轮之缘也。[9] 值得注意的是,这一年67岁的白居易被风疾击倒,诗中开始出现类似“风疾侵凌临老头,血凝筋滞不调柔”[10]的句子,被衰老和疾病所折磨的白居易,更加期待死后能够奔赴西方净土世界,远离一切烦恼痛苦。于是,白居易将自己的诗作视为轮回转生之“因”,希望将文集奉纳的功德转化为来世之福报。晚年不断被疾病所侵袭的白居易,以净土信仰为寄托,消除了对疾病的恐惧,留下了不少如《枕上作》《卧疾来早晩》《足疾》等轻松明快的诗文。但令人不解的是,晚年如此热心于修缮寺院、编撰赞文、供奉经藏等活动的白居易,是否真的决心舍弃世俗,全力渴求来世净土呢?笔者围绕相关问题对白居易的作品做了简略统计。  从上表中我们似乎可以感受到,对于“年岁”的絮絮诉说,正表明他不能超脱于时年流逝,对生活的变化极其敏感和关心[15],和对现世世俗生活的无限留恋。 (二)纳经供奉以求“荣华永续” 经卷集《平家纳经》中平清盛亲笔所写的愿文里曾提到,“当社是观音菩萨之化现也”,即平清盛把严岛大明神的“本地”视为观音菩萨。日本至平安时代末期已经完成了神道与佛教的信仰整合,每间神社都有与其一一对应的“化现”(即菩萨或佛)。因而平清盛向严岛神社奉纳经文集,本质上与祭祀本地观音菩萨并无差别。 而今虽为在家、身己有求道之志。朝暮所营者、赞佛乘业、寤寐所系、生极乐之望。……唯愿速得无上之道心、必遂顺次之往生。……然则百年之终、十念具足、超中有游西方。[16] 从“赞佛乘业”“极乐之望”“往生”“西方”等用词可以推测,平清盛与白居易一样,都期待着死后往生至西方极乐净土。平清盛还写下“子弟之荣华、今生之愿望己满。来世之妙果宜期。”表明诚心。但值得怀疑的是,平清盛在此吐露的是否是真心话? “一毛心に違へば、王侯と云へ共是を囚へ、片言耳に逆ふれば、公卿といへども是を搦む。…代々相傳の家領を奪ふと云へども、上裁も恐れて舌を卷卷き、宮々相承の庄園を取ると云へども、權威に憚てもの言ふことなし。勝に乘るあまり、去年の冬十一月太上皇の棲を追捕し、博陸公の身を推し流す。”[17] 参考译文:“丝毫拂其意,虽王侯必遭逮捕;片言逆其耳,虽公卿难逃囚系。……虽夺豪门家传之采邑,宰相惶惧而卷舌;虽取皇族世袭之庄园,慑于权威而无言。胜券在握之余,去年冬十一月,没入太上皇之居,流配博陆公之身。叛逆之甚,诚绝古今。”[18] 长期受平家势力压迫的僧侣们在往来信件中如是哀诉平家之恶行。即便是王侯公卿,任何违背平清盛意志的人都无法摆脱悲惨的结局。平清盛以强权流放关白,甚至没收天皇的皇宫,肆意占有皇族的庄园,即便在长宽二年向严岛神社奉纳经卷集后,残暴的平清盛也没有停止自己不断膨胀的野心,甚至在和寺院势力的对抗中,纵火烧毁了兴福寺和东大寺。如此这般无视佛法,犯下恶行的平清盛,恐怕绝不可能得到“来世之妙果”。事实上,平清盛自身也意识到了这一点,他在遗言中主动割舍佛缘,表示死后也不必为自己建造任何佛堂或佛塔。[19] 总之,苦于诗作中冒犯佛法之词过多的白居易和今生犯下种种恶业的平清盛,都希望以供奉诗文、经文的法门来实现往生来世净土。但平清盛的净土信仰中,渴求个人解脱的想法并不如白居易那么强烈,其纳经的真正目的在于祈祷严岛神社庇佑宋日海上贸易的顺利进行,以此为平家带来更大的现世利益。 三、白居易文学对《平家纳经》的影响 (一)白居易的“狂言绮语”文学观与平安后期文学 白居易的佛教信仰较为复杂,与佛教众多宗派都曾有过接触。人生的前半段,他胸怀“普济”的慈悲之心,致力于帮助底层百姓摆脱贫穷困苦;元和十年(815),时年44岁的白居易因朝廷动乱被贬江州,人生失意之时,他不得不从“兼济”的人生立场抽身退至“独善”,同时其佛教信仰也逐渐转向至专注个人解脱的净土思想。垂老之际,白居易回顾毕生所作诗文之时,深感早期作品中不敬佛法之“罪障”过多,这可能导致自己无法往生极乐净土。不过,这种危机感并未使他否定自己的文学作品,相反,他将“今生世俗文字狂言绮语”看做“将来世世赞佛乘转法轮之缘”,结合净土信仰将自身的文学作品奉为转身来世之“法门”,进一步升华了自身文学的存在价值。 事实上,这种佛教与文学相结缘的“狂言绮语观”也随着《白氏文集》一起东渡至日本,“在平安中晚期,狂言绮语观这个词最鲜明地表达了文学精神”。[20]日本平安时代中期,“狂言绮语观”大多以和歌和汉诗文为主要载体;至平安后期,以劝学会为载体,“狂言绮语观”逐步扩大至歌谣、物语文学、说话文学·传记集、表白文(佛教法会上宣读的有关法会宗旨的文章)、愿文(祈祷文)等文学形式中。平安后期的最高权力者——后白河院法皇(1127-1192)在其所著歌谣集《梁尘秘抄》中将“狂言绮语”视作赞佛的第一义,并认为“此今様をたしなみ習ひて、秘蔵の心ふかし。定めて輪廻業たらむか”[21],即通过认真练习“今样”(平安末期流行的一种歌谣形式),必能实现转生极乐之愿。《源氏物语》被当时的人们认为是充满了狂言的风流之作,其作者紫式部应当遭受死后堕入地狱的惩罚,但对于这一说法,历史物语《今镜》的作者借一位老妇人之口进行了全面的否定,甚至认为紫式部应当是观世音的化身。此外,西行法师《出家集》的跋语以及慈円《拾玉集》都强调“空言”的和歌一定能成为“赞佛乘转法轮之缘”。 所谓劝学会,是日本平安时代中后期以劝学为目的所进行的类似佛教法会的活动,每年三月、九月的望朔之日,20名比睿山的天台宗学侣和20名学习文章道的大学寮北堂学生聚集寺院共同学习《法华经》。据平安中期的佛教说话集《三宝绘图》所述,劝学会的活动过程大致为:清早讲授《法华经》,后念诵弥陀,至深夜从《法华经》中选取佛语来作赞颂佛陀的赞诗,并将其供奉于寺院中,其后由寺院僧人诵读《法华经》,俗人(大学寮学生)诵读白居易诗文,一直持续次日黎明法会才算结束。由此可见,劝学会精神的底层流淌者的是参会者对《法华经》和白居易的深深崇敬之情。[22]其本质是以白居易为媒介,将法华念佛与赞佛诗文的实践方式与往生西方极乐世界的愿望直接联系在一起的念佛结社。作为法会参加者中的中心人物,庆滋保胤、大江以言等在俗出家者留下了大量相关作品。劝学会对于《法华经》在民间的流传发挥了重要作用。此后开展的“法华八讲”(通过诵读和解释《法华经》来增加信众功德的讲会)等法会活动,提出“经卷成佛”信仰一说,即供养《法华经》等于供养佛祖,这进一步促进了法华经供养的发展。虽然无法明确追溯平家的法华信仰与白居易文学之间的直接关联,但白居易的文学与宗教思想加速了法华信仰在日本社会各阶层的传播,并使《法华经》成为佛事供养中不可或缺的一部分确是无可争议的事实。 愿文指在佛事供养仪式中许愿者表明发愿志向的文章。日本学者山本真吾将愿文的特征总结为:(1)固定的文章样式(2)蕴含丰富的佛教用语和古典用语(3)以对仗的骈俪文为主(4)主要在盛大的佛教仪式上使用(5)大多出自贵族名家之手。日本的愿文创作始于7世纪,但与净土要素相结合的愿文创作大多出现在十世纪之后。[23]这是由于十世纪以后,以白居易的“放言绮语观”为背景举行的劝学会,将法华念佛、赞佛赞法的实践方式与西方极乐往生的愿望直接结合起来,使得净土信仰得到了深化。以此为契机,劝学会上所作的诗文与愿文一样,也成为了净土思想和文学相融合的特殊产物,特别是蕴含着“愿以今生世俗文字狂言绮语之因,转为将来世世赞佛乘转法沦之缘也”思想的劝学会诗序,可以说在某种程度上与愿文带有同种性质。迄今为止关于平安朝愿文受容白居易诗文的先行研究不多,因此本文通过对劝学会上所作诗的序文进行考察,来探究平安时代的愿文创作所受白居易影响的情况。 致力于白居易研究的早稻田大学吉原浩人教授在《大江以言擬劝学会诗序译注》中对大江以言(955-1010)在伊予国举办的劝学会上所作诗序做了详细的注释。该诗序虽仅有350个汉字,但其中可以确认出典自白居易诗文的词语就达到了33个: 水上之月、霜中之叶、渐落、虽异、时日、何処、未别、岂非、寻寺、寺中、逢僧、聊、既而、如故、松房、竹戸、田夫、折桂、短才、云尔。[24] 此外考察《庆滋保胤六波罗蜜寺供花会诗序考》[25]后也可发现,庆滋保胤(933-1002)也深受白居易“狂言绮语”观的影响,其在劝学会上所作诗序有多处参考引用了白居易诗文中的词语。因此我们可以大胆猜测,前代愿文·诗序中对于白居易诗文的引用,是否对平安后期平清盛创作愿文产生了一定影响。接下来将视线投向平清盛所作愿文。 弟子平清盛敬白、夫以苹繁风芳、自混芬陀利华之露、潢污水洁、遂归萨婆若海之波。和光同尘、不其然乎。伏惟安芸国、伊都岐岛大明神、名载常编、礼存桓典。一区拠孤洲之●●、四面临巨海之渺范谓其灵胜、则如云蓬露莱之在乾坤之外、谓其缔构、亦省金殿玉楼之插崑阆之间。凡厥灵验权威神、言语道断者也。于是弟子本有因缘、专致钦仰利生揭焉。久保家门福禄、梦感无误早验、子弟之荣华、今生之愿望己满。来世之妙果宜期。相传云当社是观音菩萨之化现也。又往年之比、有一沙门。相语弟子曰愿菩提心之者、祈请此社、必有发得。自闻斯言、偏以信受归依。本意盖在于兹。但事隔经论之说旨、非书纪之文委巷之语。恐似凭虚。然犹倩思诸法之定不定、唯在一心之信不信者欤。故汉主之信臣节也、河上之波忽结冰、李广之思父讐也草中之石暗饮羽。何况百界干如、说而为经、谓之妙法。二十八品、显而为人。谓之观音。从本垂迹现而为神。谓之当社。本迹虽异、利益惟同。若授不退金轮之手、菩提心定纯熟。若承上品莲台之跏。菩提道速圆满。发心之义、岂成疑殆。而今虽为在家、身己有求道之志。朝暮所营者、赞佛乘业、寤寐所系、生极乐之望。若是恳祈所致、冥应之令然欤。是以弥致奉赛、欲发浄心、奉书写。妙法莲华经文一部廿八品、无量义观普贤、阿弥陀、般若心等经各一卷、便奉纳干金铜筐一合、可安置之于宝殿矣。弟子并家督三品武卫将军、及他子息等、兼又舍弟将作大匠能州若州两判史、门人家仆都卢、卅二人、各分一品一卷、所令尽善尽美也。花敷莲现之文、出自吾家合力、玉轴绥牋之典、成自一族同情。盖为广修功徳各得利益也。二年之天暮秋之候、自参宝前、敬讲花偈。始自明年、将来修卅讲。以为年事、不可失坠。拟枌楡于真如之宫、斑黍稷于醍醐之味。捧此功徳、奉贲当社。镇护国家之威、长被百王、成就众生之誓、弥遍三土。于戯、龙管之凌鲸波、不容易。虽忘持重九卿诣孤岛又甚稀。庶为相怜。唯愿速得无上之道心、必遂顺次之往生。进思无始之罪垢、虽似云之满虚空、退观一心之本源、犹譬日之照霜露。然则百年之终、十念具足、超中有游西方。虽下品不嫌犹闻法于未敷莲华之里。证中道未晩。先利物于旧栖桑梓之乡。能至菩提引导法界。今日之愿、旨趣如斯。乃至福所覃廻施不限敬白。 长宽二年九月弟子从二位行权中纳言兼皇太后宫权大夫平朝臣清盛敬白[26]  平清盛愿文 部分(现藏于东京国立博物馆) 文章开头出现的“苹繁”“云蓬露莱”值得关注,“苹繁”指水面的浮萍,出典自《左传·隐公三年》:“涧溪沼沚之毛,苹蘩蕴藻之菜,筐筥錡釜之器,潢污行潦之水,可荐於鬼神,可羞於王公”[27],是相当固定的汉语。中国古典作品中对于“苹繁”一词的引用极少,但白居易在诗作《井底引银诗瓶·止淫奔也》《游悟真寺诗一百三十韵》中曾两次使用“苹繁”一词,且“苹繁风芳”(风吹水面浮萍飘香)这一意象也数次出现在白居易的作品之中。 冒柳影笼随棹月,白苹香起打头风。[28] 苹芳遭燕拂,莲坼待蜂寻。[29] “云蓬露莱”指不老不死之仙乡。平安时代广受欢迎的《长恨歌》使得“蓬莱”这一意象在日本广为流传。白居易早期信奉道教,他将蓬莱仙乡视为死后的归结之处,因此在《喜晴连句》《海漫漫·戒求仙也》等多部作品中提及“蓬莱”意象。可以想象,“蓬莱”这一中国神仙思想随着平安朝《白氏文集》的流行而广泛传播。平安中后期的文人大江匡房(1041-1111)十分钟爱《长恨歌》,其所作愿文中曾数次借杨贵妃与唐明皇之间的凄美故事来表达哀思。如宽治四年(1091)所作《太上天皇重造立罗所院供养愿文》中也能发掘出《长恨歌》的影子。 西顾有千峰之烟岚。眼迷云蓬露莱之时月。[30] 由此可见,匡房也曾受到白居易蓬莱信仰之影响,并将“云蓬露莱”一词引入了愿文文体的表达中。平清盛在《平家纳经》愿文中也将严岛神社比作“云蓬露莱”,恐怕也是直接或间接地受到白居易蓬莱信仰的影响吧。 除此篇愿文之外平清盛再无作品存世(此外还有一首和歌,但是否出自平清盛之手尚阙考证),但我们并不能因此断言他对文学毫不热心。据《平家物语》描述,父忠盛是一位文武双全的武士首领,他也意欲将平清盛培养成“优雅的都城武士”,且平清盛自己也十分擅长舞蹈。以皇族后代自居的平清盛,从未满足于平凡的武士身份,其终极目标在于迅速实现贵族化,权利最高化。既然如此,平清盛模仿贵族倾心文学,吟诗作对之事应当也是存在的。 (二)二者作品对佛教用语引用的一致性 《法华经》的受持方式较为多样,并不限于“读、诵、解说、书写”等形式。日本平安时代的劝学会上还选用了《法华经》中的佛语为主题来创作赞佛诗的受持形式,这不仅加速了法华信仰在民间的发展,其影响还波及文学的各个领域。分析平清盛愿文可以发现,900余字的愿文中约有18处引用了《法华经》中的佛教用语,“不退、来世、因缘、菩提心、一心、花敷、跏趺利益、发心、赞佛乘、成就、无上之道心、虚空、西方、求道、中道、闻法、净心”,其中有13处也曾在白居易的诗文之中出现过。    考察上述表格,得到的结论不应当仅局限于《法华经》在古代中日两国所发挥的巨大影响,更应当着眼于其背后所隐藏的中日思想文化之间千丝万缕的联系。平清盛所作愿文中多次使用《法华经》中的佛教用语,除了其自身追捧《法华经》这一原因外,应当也受到了白居易文学之影响。其一,《白氏文集》的内容与古代日本人的“心性”相吻合,再加之其底流中涌动着某种震撼平安朝知识阶层的哲学思想,使得《白氏文集》得以渗透到了平安朝文学的各个领域。其二,后期耽于贵族奢靡生活的平清盛,更加执着于贵族身份,因而他极有可能模仿贵族阶层阅读《白氏文集》,甚至视之为一种风雅行为。其三,平安后期是律令制度崩溃,贵族阶层没落,整个社会陷入混乱的一个时代。人们对于往生极乐净土的期待更加强烈,这一时期推崇“狂言绮语观”的文人贵族们对白居易文学的吸收也从文学方面转变为思想方面。因此,这些贵族文人们在愿文中多次引用《白氏文集》,除了想以此丰富文藻之外,很有可能也期待着引用而来的白居易诗文自身具有佛教意境。 结语 综上所述,通过对白居易和平清盛各自的供奉行为进行分析:二者各持欲求,以献纳诗文、愿文的形式来祈求来世往生净土,但揭去虔诚拜佛的薄纱之后,则是二者对“诗、酒、情”以及“荣华永续”的无限期待与不舍。白居易的诗文东渡日本后,凭借其通俗易懂的丰富语义和朴素纤细的淡淡情愫,在平安时代的贵族文人阶层中备受追捧,阅读吟诵《白氏文集》甚至成为一种贵族的象征,由此来看,热心于成为“模拟贵族”的平清盛如果不接触白居易文学的话,应当是不合理的。平清盛为建立所谓“第二藤原政权”而效仿藤原道长,以法华经为主要写经对象进行《平家纳经》,这与劝学会以白居易的文学与宗教思想为载体积极传播法华经信仰应当有密切关联。此外,平安朝愿文作为文学和净土思想相融合的产物,也难免受到白居易的影响。随着劝学会的多次开展,这一时期的供养愿文中大多都曾参考过白居易的诗文,且考证清盛愿文中所出现的“苹繁”“蓬莱”等词,可以确定平清盛应当直接或间接接触过白居易文学,这也从一个侧面反映出白居易文学在古代日本社会中产生了多方位的影响,其在日本古代文学与宗教发展道路上曾留下非凡意义。 (责任编辑:admin) |