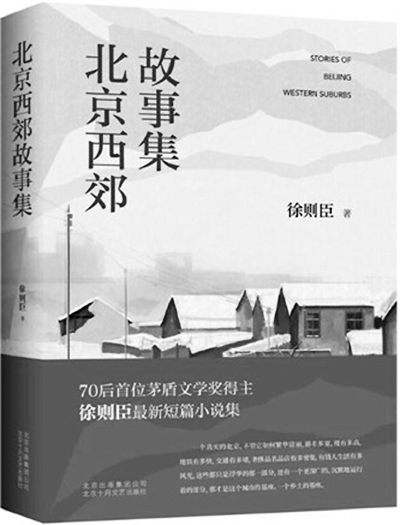

《北京西郊故事集》收录了茅奖得主徐则臣近年来创作的讲述自花街来到北京西郊的年轻人生活境遇的作品,在九篇“京漂”故事里,遥望一座看不见的城市,一片流动的北京。本期新批评以李壮的《从西郊的屋顶上能望到什么》、刘欣玥的《无名的群鸟在黄昏时起飞》,探究在都市的急遽转型中如何安放乡愁,如何把对于弱者与不公的体贴关切转换为精神支撑与新的叙事动力。徐则臣的写作课,则是一场多年后的“故友重逢”,是对他“文学根据地”的一次回望。 李壮:从西郊的屋顶上能望到什么 遥望的潜台词是隔绝,进不去的人才会在远处遥望。但是遥望的另一个潜台词又是看清,相比于浸没其中的人,遥望者看到的才是结构、是全景、是凝结沉淀之上的升腾,甚至是生存那宏阔而虚空的本身。 《北京西郊故事集》收录的作品,有许多写于2010年前后,而小说里的故事,看上去也与这个年份相距不远。我回忆了一下那段时期。那正是北京奥运会结束后的几年,全球化的繁荣浪潮与大国崛起的热切想象共同鼓动着几乎所有人的神经,北京,似乎成为了一种象征、一处符号般的存在。它意味着现代世界的舞台前沿,意味着人生在世的另一种逻辑,意味着理想乃至幻梦的实现可能。如同一枚巨大的磁极,北京把来自四面八方的“铁屑”——那些千姿百态甚至奇形怪状的人物、故事、话语、梦想——吸附到自己的身边,让它们如此近距离地挤靠、碰撞,摩擦生热或者相互消磁。 《北京西郊故事集》里的故事,多是关于那些最外围、最边缘的“铁屑”。所谓外围与边缘,在徐则臣的笔下,首先是一个字面意义上的、具体直观的空间位置问题——“西郊”这两个字本身便说明了一切。“我”、行健、米箩,这组基本贯穿每篇小说的 “铁三角组合”,租住在北京西郊的一座平房里面。间或有其他人物出现在他们的生活之中,担当起书中某几个故事的主角,他们大多与三人共享着相似的空间定位:工作或日常居所与三人临近,或者干脆曾搬进这 “三缺一”的简陋小窝里做过室友。在小说的语境中,西郊这片平房区,相当于北京的“城乡结合部”,属于“京内”“京外”的过渡地段。这里没有高楼大厦,只有平房院落、苍蝇小馆以及错综凌乱的无名巷落;而这些匍匐在地的小院小馆小巷,本身也长期处在不稳定的状态中:这片空间的身份是暧昧,甚至不太合法的,遍地的旧房危房和违章建筑随时都可能被清查和拆除(类似情况在《兄弟》一篇里写到过),到那样的时候,这些悬挂在都市空间外围的赘生物就会像息肉一样被精准剔除。在这样的时候,空间层面的“外围”“边缘”状态洇入了时间层面:失去空间同时意味着失去时间,这里的一切都像是暂时性的,它看起来并没有真正进入这座城市的历史话语谱系。由于空间身份存疑,时间在这里也是悬浮、透明,可以被暂停或剪辑掉的。 因此,对于生活于斯的小说人物来说,“外围”与“边缘”,无疑又是一种抽象的处境象征。从题材类型上讲,《北京西郊故事集》里的大部分小说,属于较为典型的“北漂青年”故事。租住在西郊小平房里的这些年轻人,大都共享着相同的身份背景:来自外地(乡镇之类的小地方),缺少学历等必要的求职砝码,怀揣着或大或小的梦想,心事重重(又或愣头愣脑)地开始闯荡北京。他们满怀渴望,同时又缺少立足北京的必要资本(货币意义上的以及身份意义上的),因此只能游弋在现代都市运行体系的边缘地带。有一处细节是很有意味的:“我”和同样以张贴小广告为生的小伙伴们,为了避开城管与环卫工人,只能昼伏夜出展开“工作”。深夜无人的街道,才是他们的现世人间,至于那个忙碌、有序、依托于时代想象并不断对这想象展开再生产的白昼北京,是他们没有能力、也不被允许触碰的。 在他们的身上,我们看到了一种奇妙的临界状态:他们来到了北京却似乎又进不来北京,身在北京的同时又不在北京,就像舞台上明明正上演着火热沸腾的时代大戏,一个人却忽然忘记了自己究竟是演员还是观众、只好卡在台口的台阶处进退踌躇——这有些像卡夫卡的 《城堡》,只不过徐则臣的小说少了些抽象的荒诞感,而多了些人间烟火气、多了些闹闹腾腾的俗世乐趣与底层温情。老实说,我们很难想象行健、米箩们的小脑袋中能张罗起如此哲学化的内心戏,但可以想象的是,在某些莫名的、不可期的时刻,他们也会面对着类似的踌躇、陷入到类似的“恍然一愣”当中。于是,出现了 《北京西郊故事集》里一种“招牌性”的、同时也极富象征意味的姿态:登上屋顶,遥望北京。在这组充满烟火气和喧闹声的小说里,这是沉思乃至沉默的重大时刻。当然,对行健、米箩和“我”来说,这样的时刻并不见得有多重大,它往往在不自知、不经意的语境中降临,有时还会以貌似雄心壮志的喜剧化方式呈现出来: “‘看,这就是北京。’行健在屋顶上对着浩瀚的城市宏伟地一挥手,‘在这一带,你找不到比这更好的房子了。爬上屋顶,你可以看见整个首都。’”(《兄弟》)) “‘我一直想到你们的屋顶上,’慧聪踩着宝来的凳子让自己站得更高,悠远地四处张望,‘你们扔掉一张牌,抬个头就能看见北京。’”(《如果大雪封门》) “‘同志们,放眼看,我们伟大的首都!’捉完黑A,米箩总要伟人一样挥手向东南,你会感觉他那只抒情的右手越伸越长,最后变成一只鸟飞过北京城……最后很可能只剩下一只鸟飞过天空,就是米箩那只抒情的右手,无论如何也拉不出来屎。但这不妨碍所有冲进北京的年轻人都有一个美好的梦想。”(《轮子是圆的》) 这是一种朴素的乐观,掺杂着几分近乎混不吝的对未来的期待。这样的乐观与期待飞翔在书里每一个故事之中(尽管常常跌落在地),它照耀着城市边缘小人物们的柴米油盐、爱恨喜悲、奇遇相逢,把他们的生活烘晒得晕头转向而又热气腾腾。其实,他们站上屋顶的时刻并不多,多数时候他们是在奔走、穿梭、挣生活、找女人;即便来到屋顶,他们做得更多的事情也是低头打牌。然而,只要他们抬起头来遥望和打量,便注定会迎面撞上一连串巨大的疑问:我是谁,我从哪里来,来北京找什么?在这样的时刻,别看故事里的人依旧撑着一副嘻嘻哈哈不以为意的架势,个体自我与这座城、这个世界、这个时代的关系,实际都会在情节的表皮之下受到重新的审视。 遥望的姿态呼应着我前文提到的临界状态。遥望的潜台词是隔绝,进不去的人才会在远处遥望。但是遥望的另一个潜台词又是看清,相比于浸没(也许更准确的词是“吞没”)其中的人,遥望者看到的才是结构、是全景、是凝结沉淀之上的升腾,甚至是生存那宏阔而虚空的本身。正像阿甘本所说的那样,“同时代是通过脱节或时代错误而附着于时代的那种联系。与时代过分契合的人,在各方面都紧系于时代的人,并非同时代人——这恰恰是因为他们(由于与时代的关系过分紧密而)无法看见时代;他们不能把自己的凝视紧紧保持在时代之上。”无意之中,这些游荡在时代外围、无知而躁动的年轻人,在北京西郊的屋顶上完成了一次凝视。这是身心临界状态下微妙受力的产物:它与“我”神经衰弱时的“奔跑”,拥有着相同的精神结构。 进而,从遥望的象征姿态中,派生出诸多具体的动作,就如同微妙的受力状态最终往往会导向强烈的应激效果。就像一座高高矗立的水塔,那些屋顶遥望的身影,向小说中一系列具体的现实动作灌入了无形而持久的动力,让情感的势能从天空下沉至地面、从头顶传递到脚底、从相遇涌流向分离:奔逐(《轮子是圆的》)、追踪 (《如果大雪封门》)、抚爱(《成人礼》)、殴斗(《看不见的城市》)、流浪和歌唱 (《摩洛哥王子》)……在这些眼花缭乱、应接不暇的动作背后,挥之不去的是那几抹静立屋顶的身影,以及那些在每次的遥望中被悄然唤起的纠结与执念——关于爱,关于梦想,关于孤独,关于走与留、聚与散、溃败与坚持,关于同样虚妄的绝望与希望。 说到“执念”,我想起同样是2010年代初,我坐在北京师范大学的小花园里,读完了《跑步穿过中关村》。那是徐则臣更早期的代表作。我记得自己是那样深地陷入了徐则臣的语境,毕竟于我看来,在铁狮子坟的校园里读研究生跟在中关村大街上卖盗版光碟之间,未必有多么本质的区别——作为外省来的年轻人,我们同样不确定未来将会如何,为了留在北京、为了能用更长久的岁月去接近心中始终执着的渴望,我们都不惜吞下更多的辛酸和苦楚。那一个傍晚,我掏出随身携带的钢笔,在书最后一页的空白处写下了这样一段话——“小说的悲剧性力量来自如下事实:他们,这些奔跑在现代都市边缘的‘局外人’,每日谙熟着文明世界里的丛林法则,却始终对人与人之间那点体温的呼应、以及人之为人那卑微却明亮的尊严,抱有致命的执念。”其实,当我在说“他们”的时候,想着的是“我们”。今天,在许多年之后,我又找出了当年那本书和书上我写下的话。我意识到,即便此刻的我已经实现了当初日思夜想的目标(体面地留在北京,从事自己热爱的工作),我依然不敢说自己不再游荡于某种边缘。或者说,我们身边的绝大多数人,其实都是在各自的维度上,孤独游荡于生命和世界的边缘,这是一个本质化的判断,它由人类自身天然的有限性所决定。进而我发现,当年的那段话对于《北京西郊故事集》似乎同样有效——当我又一次读到《如果大雪封门》里徐则臣对雪落帝都的想象,那场面里不仅仅有“白茫茫一片大地真干净”,不仅仅有“银装素裹无始无终”,还有“每一个穿着鼓鼓囊囊的棉衣走出来的人都是对方的亲戚”。 “下了大雪你想干什么?”他问。 …… “我要踩着厚厚的大雪,咯吱咯吱把北京城走遍。”(《如果大雪封门》) 《如果大雪封门》的鲁迅文学奖授奖词里写道,这是一个梦想与现实、温情与伤害、自由与限度相纠结的故事,它“在呈现事实的基础上,有着强烈的升华冲动,就像杂乱参差的街景期待白雪的覆盖,就像匍匐在地的身躯期待鸽子的翅膀”。在此意义上,《北京西郊故事集》里的小说,很多都可以看作是这一徐氏“名作”的“姊妹篇”(当然,《如果大雪封门》本身也收录在书中)。同样是关于雪,我想起海明威在《乞力马扎罗的雪》里开篇写到过的那只豹子:“在西高峰的近旁,有一具已经风干冻僵的豹子的尸体。豹子到这样高寒的地方来寻找什么,没有人作过解释。”那么,当小说里的“我”走上屋顶遥望北京,他又是到这样边远的高处来寻找什么呢? 他想要望到的是什么?他望到了吗? 我们呢? 刘欣玥:无名的群鸟在黄昏时起飞 “并非所有的城都天然地宜于文学的,文学决不是无缘无故地冷落了许多城市。”对于已经被反复熟耕的北京城市书写,作家仍有热情不断开掘新的叙事角落,与城市在扩张变形中催生新的交往空间,城与人不断缔结新的情感关系有莫大关联。“70后”作家徐则臣早已拥有从“花街”到“北京”归去来兮的成熟文学版图,但作家显然没有打算停止对这座城市的追摹与省思。经过近十年断断续续的打磨,一个似曾相识却更形状完备的“西郊”终于从中浮现。 收录于徐则臣新作《北京西郊故事集》中的九个短篇小说,写作时间横跨2010至2017年,到结集出版时已覆盖十年。对于熟知徐则臣的读者而言,“西郊故事”是作者“京漂”序列中特殊的一支。徐则臣追踪这一游走于法律灰色地带,以制造假证、刻假章、贩卖盗版光碟为生的“京漂”族群长达十数年之久,讲述故事的位置,也从起初与好奇的知识分子旁观者,慢慢拉近,直至和对象位置完全融合。比之于过去身份纷繁的京漂族群,《北京西郊故事集》更像是在做减法,将焦点放在木鱼、米箩与行健这三个在北京漂泊的年轻人身上,紧随着木鱼第一人称“我”的脚步,一同潜入北京西郊世界。在小说家的文体结构里,“京漂”书写无异于一场缓解精神焦虑的长跑。在都市的急遽转型中如何安放乡愁,如何把对于弱者与不公的体贴关切转换为精神支撑与新的叙事动力,徐则臣用了恒长的心力寻求解答。 《屋顶上》是“西郊故事”中创作时间最早的一篇,使人略感意外的是,写成于十年前的小说开篇似乎已奠定了全书的基调。高中辍学,从花街来到北京投奔姑父的木鱼,以张贴小广告谋生。站在出租屋顶上远眺偌大的繁华首都时,少年的目光借由想象中飞鸟的双眼,第一次将“西郊”与茫茫北京城尽收眼底,也呈现在读者眼前。那只横穿整座北京城的飞鸟,携带着稀薄而顽固的抒情诗意,却又时刻受到适者生存的世界的现实牵制,势单力薄却又不能轻易停下,恰似整片西郊人物群像的境遇投射: “头正疼,我能感觉到脑袋里飞出一只明亮的鸟来。那鸟通体金属色,飞出我脑袋后翅膀越扇越大,在半下午的太阳底下发出银白的光。如果它往西飞,会看见民房、野地、光秃秃的五环和六环路,然后是西山,过了山头就不见了。如果它朝东飞,除了楼房就是马路,楼房像山,马路是峡谷,满满当当的水流是车辆和行人,在这只鸟看来,北京城大得没完没了,让人喘不过气来。它明晃晃地飞啊飞。” 少年目力所及有限,北京城却大得无边无际。他所身处的“西郊”是一座城市在向外扩张过程中发育古怪的地带,也是大量外来人聚集的地方。由于本地民房和临时搭起的违建房租金低廉,西郊成为安置这些外来漂泊者的居住空间。相比于徐则臣写得较多的具备诗人气质的小城镇知识青年,从花街来到北京的木鱼们没有太高的教育文化背景,却对北京怀有一腔抽象的热烈期望——他们向往获取城市的经济和文化资源,渴望能在北京这座看似 “遍地机会”的奇迹之城立足,却只能终日委身于西郊的出租屋中,日复一日过着枯燥的,勉力维持温饱而看不到未来的生活。 “西郊”本就如同一座巨型出租屋。被西山与都市高楼从两侧包围和倾迫,宽广如迷宫,可以让漂泊者的秘密、艰辛和心事尽数藏身;却又因为某种非法性与临时性,西郊只能勉强供给外乡人一个抱团取暖,吹牛发梦的廊檐,何况还时不时面临被强拆的危险。居住空间的低伏与不稳定,间接促成了小说人物对于“高与低”的格外敏感:建筑工天岫醉心于盖楼的原因,在于把“跟高楼大厦不一样的东西全抹平”;从南方远道而来的放鸽少年林慧聪,心心念念着一场大雪能将北京所有不公的棱角抹去。这也是为什么小说中充满了萍水相逢、猝不及防的坍塌和聚散无常——在这样一个临时拼凑,流动性极高的生活空间里,弱者间的相互帮扶常常发自本能的善意,但人与人的关联注定是孤独而脆弱的。 作为典型的城乡结合地带,西郊不沾染首都气息,也说不上有什么地道的“北京地域特色”,但这片西山脚下的民房野地,却见证了后奥运时代的北京,新的流动人口空间实践及其文学可能。“远处的北京城正以高楼大厦的方式向这边推进”,与这种城市扩张的侵蚀威胁形成对比的,是外来住户在城市边缘“在而不属于”、“始终在进城的半路上”的未完成状态。如学者赵园所言,“城只是在其与人紧密的精神联系中才成为文学的对象”,正是这种流动不居的精神关联推动着城市地图中文学性的扩容。在以往对于徐则臣“京漂”小说的讨论中,人们往往更加关注“人”,诸如人的出走与回望的动线,人的欲望与情感,却很少探讨人与城市空间在文学层面的相互成全。在某种意义上,尽管因为游离于城市边缘,寄居西郊的多是缺少纵深感和稳定感的异乡人。但他们也切切实实属于北京,他们的行止,也搅动了边缘处另一种真实的、贴附在大地上的北京空间。 在前面的引文里,将楼房比作群山,将马路比作峡谷、河流,令人过目难忘。这种将田园想象叠印在都市钢筋混泥土中的联想,此后果然在《北京西郊故事集》中屡屡出现。在都市车水马龙中找寻乡土中国灵魂与温热的冲动,看似走反了方向,却无意间透露出徐则臣的隐秘乡愁——对于来自花街的木鱼、米箩和行健们而言,正因为从未真正融入北京城,也从未被北京所接纳,他们所“看见”的,因此只能呈现为田园乡村秩序延伸后,被调和了乡愁的模样。能够佐证这种“非都市化”潜意识最典型的一个例子,莫过于《如果大雪封门》中林慧聪对于北京下雪的向往。在林慧聪的愿景里,一场大雪能将所有的贫富不均与不平等抹去,在这个大地白茫茫一片真干净的世界里,北京恢复了前现代熟人社会的朴素和温热:“清洁、安宁、饱满、祥和,每一个穿着鼓鼓囊囊的棉衣走出来的人都是对方的亲戚。”但是等到雪真的落下以后,却发现不是那么一回事:“大雪之后的北京和我想象的有不小的差距,因为雪没法将所有东西盖住,高楼上的玻璃依然闪着含混的光。”在《北京西郊故事集》里,这样不着痕迹的残酷,总能以自嘲的方式轻轻解构掉屋顶眺望时仅有的豪情与诗意。 在《北京西郊故事集》中,几乎所有人都怀有在北京找到精神皈依的执着,也几乎所有人,都在忍耐着经济上的困窘和未来的黯淡。《兄弟》中进城寻找“另一个自己”的戴山川、《摩洛哥王子》中众人一心与流浪歌手组建乐队的狂热,又或是《轮子是圆的》里咸明亮驾驶着自己用废旧零件组装的汽车纵情驰骋,《屋顶上》宝来梦想着开一个酒吧,只为了让人们在墙上自由地涂画……在西郊如此晦暗逼仄的希望空间里,徐则臣没有削减他对于“诗意超拔”的坚持。所有在自嘲与解构中不断擦亮的“梦”与“执”,便也因此带有了乌托邦与白日梦的色彩。 “梦”的确也提供了进入《西郊故事集》的另一个切口。为了避人耳目,木鱼、米箩与行健贴小广告的工作只能在后半夜进行——换句话说,这是一群昼伏夜出的人,只在整座北京城陷入沉睡后出来占领这座城市。作为灰色地带里的一名夜游者,与其说木鱼后来是爱上了夜里空寂的北京,不如说是恍若再次置身前现代的幻梦之中。“后半夜安静,尘埃也落下来,马路如同精致的河床,北京变大了。夜间的北京前所未有的空旷,在柔和的路灯下像一个绝大而又空旷的梦境。”自始至终,他们的生存选择,注定了无缘于那个繁华嘈杂、川流不息的北京。在都市人看不见的城市里,他们也同样为北京所不见。随着太阳升起,北京苏醒过来,这些人便要回到西郊的出租屋里继续做梦。 不惟如此,小说集中为数不多与北京作息同步的尝试,往往只能换来失眠、神经衰弱与噩梦。《六耳猕猴》中的冯年,在中关村拥有销售工作因为被西郊视为最有出息的人,却夜夜饱受噩梦折磨,最大的愿望是一个安宁无梦的好眠。“自从神经衰弱了以后,我的梦浅尝辄止,像北京白天的交通一样拥挤,支离破碎”。因为白日梦病入膏肓的另一个极端是宝来。宝来隔着酒吧玻璃窗对陌生女子一见钟情,被意外打成重度脑震荡的结局尽管显得突然,却揭开了北漂者与北京之间最深刻的断裂——这场都市幻景酿制的身心异化与伤害,使得遣送回花街的宝来永不再能恢复为“清醒的正常人”——连做梦的权力都被剥夺了。随着宝来成为“西郊故事”中的第一个正式的退场者,他在合租屋里空出的床位,从此成为了一个结构性的空白:西郊这座庞大的出租屋内,会有源源不断的新人留宿、租住,也会有不计其数搬家迁徙。那些执意不肯回乡的,一心要留在北京的人,则必须忍耐寄身此间却又无法真正与城市同体的撕裂。这样的“北京西郊式的困境”,在徐则臣的笔底显然是无解的,只能被人与城之间的向心力和离心力继续无情地翻搅,日复一日。 不妨回到小说的开篇,那只在黄昏时分起飞的虚鸟,像极了一个又一个无名无姓,却执迷于有一日能占有北京的诗意漂泊者。就城市的空间几何学而言,《北京西郊故事集》呈现的始终是一个平面而非垂直立体的北京。无论是踩着厚厚的大雪,咯吱咯吱把北京城走遍,还是跑步穿过中关村,还是在西郊和城市中心之间的日夜往返……人物只是在北京的地表上漂浮游荡,从不曾真正进入城市的肌体与心脏。“西郊的平房和生活低伏在地面上”,低伏的日常生存姿态中,“屋顶上”是唯一获得立体的机会与心灵告慰。坐在屋顶上,用眼睛想象性地坐拥一整座北京城的前世今生,也是木鱼们能够给提供给自己与访客的最高奖赏。 而那些从低伏的地面上挣脱出来的梦与不甘愿,超拔而孤绝,最终只能交由虚构的鸟群替他们实现。“像一只翅膀无限延长的乌鸦飞过城市的上空,从北京西郊一直飞到了朝阳区,再往前,飞到了通州。”——因为在《北京西郊故事集》里,徐则臣早已借人物之口,道破了鸟群闯入都市后真实而悲惨的下场:在城市的庞大楼宇间晕眩,因为玻璃外墙刺目的反光而撞上高楼,坠地身亡。尽管如此,徐则臣仍然固执地让虚妄的鸟群击穿城市上空,这是作家对西郊最后的不忍之心,知其不可而为之的最后抒情。无名的群鸟,代替北京西郊无名的漂泊者,在黄昏时分向着城市的另一头起飞。天色转暗,而鸟群羽毛明亮。在这一刻,那画面似乎无限地接近于文学本身。一次,又一次。 相关链接 徐则臣:《北京西郊故事集》补遗 (责任编辑:admin) |