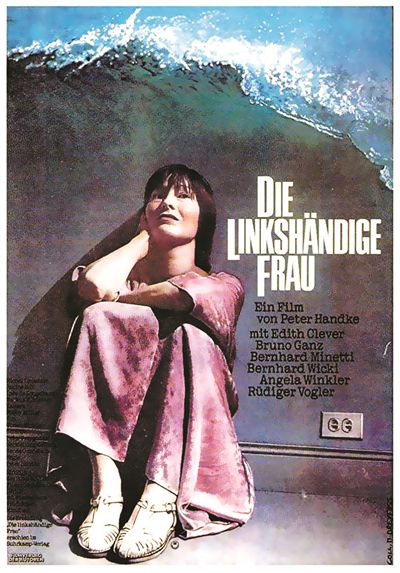

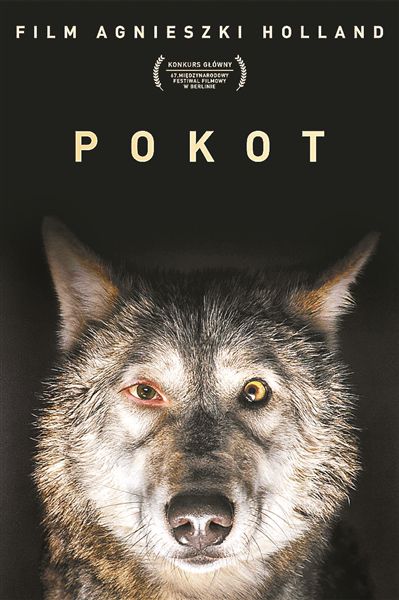

《左撇子女人》  《糜骨之壤》 近日,瑞典文学院同时揭晓了2018年和2019年的诺贝尔文学奖得主,其中一位是早已蜚声世界的奥地利作家彼得·汉德克,另一位则是波兰女作家奥尔加·托卡尔丘克。有趣的是,两人在很多层面都有一些共同点,最明显的,他们都是欧洲作家,而且都喜欢并了解蘑菇(不知道为什么)。不过对笔者来说,最想谈的还是两人都有电影编剧的经历,且他们直接参与编剧的作品都在欧洲三大国际电影节上收获了好评。透过这些电影,我们也许可以窥见两位作家创作的某些侧面。 迷茫和偏移: 《柏林苍穹下》 《守门员面对罚点球时的焦虑》 《错误的举动》 诺贝尔文学奖作家的代表作被改编成电影,实在不是一件稀罕事,远的不说,著名西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦就改编了2013年诺贝尔文学奖得主艾丽丝·门罗的一系列作品,创作名片《胡丽叶塔》;2017年诺贝尔文学奖得主石黑一雄的代表作《去日留痕》也很早前就被导演詹姆斯·伊沃里和他的编剧搬上银幕。在这些案例中,原著作者往往不会涉入文学作品改编的过程,但这回获奖的两位作家不同,他们可以说是从一开始就直接参与到电影剧本的创作,我们甚至可以这样认为:这二位不仅是小说家,同时也是电影编剧。 拿彼得·汉德克来说,他与德国著名导演维姆·文德斯的合作最早可以追溯至文德斯在上世纪70年代初拍摄的处女作长片之前,此后一直延续到2016年的新作《阿兰胡埃斯的美好日子》。不过,由于介入深度的不同,二人合作的成果往往样貌各异,文本意味也不甚相同。 简单来说,二人共同创作主要可以分为三种类型:第一种是汉德克有限协助文德斯,但其实并没有深度介入电影剧本的创作过程,其中最具代表性的例子是影迷所熟知的影史佳作《柏林苍穹下》(1987)。这一点在二人纽约MOMA的访谈中也有印证。文德斯曾在彼时表示:“彼得神奇地想象并猜中了我想要制作的电影,就像我的大天使一样帮助了我,完成了这些他甚至不知道已经拍完的场景。”也就是说,汉德克提供了一些对白和想法,而剧本整体结构的搭建和主体内容的撰写还是由文德斯本人在拍摄之前和拍摄过程中完成的。实际上看过这部电影的观众都会明白,《柏林苍穹下》里所表述的那种温暖的人性与汉德克的小说的创作风格之间存在着很大张力,而这大概也是汉德克并不认为《柏林苍穹下》在其文学作品中具有任何代表性的原因。 第二类是彼得·汉德克撰写原创剧本或将自己的小说改编成剧本,而文德斯则将他的剧本拍成电影,比较有代表性的作品包括文德斯的长片处女作《守门员面对罚点球时的焦虑》(1972)。在这部影片中,一个守门员被解职,之后出于某种并不显见的原因杀死了一名女性,接着便开始了一场“漫不经心”的逃亡之旅。此后三年拍摄的《错误的举动》(1975,著名的“公路三部曲”之二)也是一个非常明显的例子,这部电影非常松散地改编自歌德的原著,汉德克几乎只是借助了歌德的中心思想和一些最基本的想法,然后以自己的语言和方式完成了剧本创作。将这两部电影放在一起,就会发现极其相似的主题和内部动因:它们都展现了某种行为的失常,正如片名“错误的举动”(又名“歧路”)所提示的那样,有些时候主人公完全不知何故就做出了一件彻底改变他们人生走向的错事,仿佛每一个举动都促使主人公坠入自掘的深渊,形成了一个错事的链条和循环。 文德斯在谈及《守门员面对罚点球时的焦虑》时表示,这部电影“就是一部只表现可见之物的电影,它甚至没有表现任何情绪,对情绪表达非常节制。它处理的只是事物的表面”。与传统的公路片不同,甚至与“公路三部曲”中的另外两部也不尽相同(都由文德斯自己编剧),汉德克直接参与编剧的几部电影里的主人公在经历一段旅程之后,基本都没有获得新的体验和成长,而是不断走向沉沦。这既是在文本层面对公路片类型的批判性创造,同时也是对当时西德社会普通人生活状态的一种客观的记录和表述。 女性和独立 《左撇子女人》 文德斯和汉德克的共同创作还有第三种类型,在这种合作当中,汉德克成为名副其实的核心与主角——他作为导演和编剧将自己的小说改编成电影,文德斯则成为他的制片人。在他导演的作品《左撇子女人》里,女主人公决绝地离开了刚刚出差回家的丈夫,和她的孩子开始了一段全新的生活。在这个过程中,她开始面临种种挑战,身心也在承受孤独的状态下逐渐走向崩溃边缘。直到影片结尾,所有片中曾经出现过的人物再度悉数出场,而后又全部离开,目睹这一切的女主人公回到屋子里对自己说,“我没有出卖自己,再也没有人可以侮辱我了。”我们似乎很难从这部电影里切实看到人们到底怎样“侮辱”了她,但可以想见的是,女主角正是在电影发生之前和之中的长时间独处之后,厌倦了无尽的等待和守候,意识到必须依靠自我和战胜自我。彼得·汉德克以这样一句话作为全片的结尾——“给自己创造空间的人才有空间”,宣誓了某种人格独立的重要性(无论是对片中的女主角还是对作家本人来说)——这也让我们联想到现实生活中的作家汉德克如何支持南斯拉夫和米洛舍维奇、如何退回世人无不珍视的毕希纳奖、如何称自己“在不写作的时候就是一个混蛋”……对他而言,只有当人们意识到自身存在并坚守自身观点和行为的时候,整个世界才会向他们敞开怀抱、露出真容。 值得玩味的是,汉德克的这部电影作品很显然有意识地以女性作为主角,这体现了作者对当时西德社会甚至整个人类社会中女性的地位和她们面临的主体性问题的认知。而如果说汉德克是透过内心的挣扎去表现一个女性所面临的困境,那么身为女性的作家奥尔加·托卡尔丘克则在她的编剧作品里以一种更加暴烈的外部行动,达成了对波兰现有社会结构的冲击和颠覆。 女权与梦想 《糜骨之壤》 在托卡尔丘克编剧,同时也一举获得柏林电影节阿弗雷鲍尔奖、银熊奖的波兰电影《糜骨之壤》(2017)中,女主角某天晨起后突然发现自己的爱犬失踪,而在不断寻找爱犬的过程中,她发现自己莫名受到小镇上各种势力的阻挠。一些评论对这部影片有很深的误解,简单地把它看成了一部环保主义影片,因此也就很难认同女主人公因动物而杀人的举动。但实际上,动物的失踪只是一个诱因,女主人公不仅是一个动物保护主义者,其所反抗的也不仅仅是杀害动物的人,而是更底层的、波兰社会男性主导、密不透风的、排“她”的权力世界。有趣的是,片中狩猎和教堂的场景也很容易让人联想起丹麦导演拉斯·冯·提尔的两部作品《破浪》和《此房是我造》,从而让我们更容易体会到暴力是如何宣示着自身的力量,并将这种力量转化为种种令人窒息的社会权力。 当然,《糜骨之壤》只反映了托卡尔丘克文学创作的一个侧面,作为女权主义者的托卡尔丘克和导演霍兰并不“仇男”。事实上,影片结尾一切尘埃落定之后,女主人公和她的丈夫以及一对年轻夫妻在黑暗中逃离了小镇,并在不知名的森林深处建起了一个非血缘家庭,回到了田园牧歌式的生活当中——尽管我们不知道这样一个明丽非凡的场景是否真实。或许这只是一个关于独立和平等的美梦,但对托卡尔丘克来说,至少值得努力为之一搏。 规训和语言 《卡斯帕》 正如上文提到的,《糜骨之壤》里有一个非常有力的场景,就是在教堂里,牧师依照《圣经》教导孩子可以并且应该杀害动物,因为狩猎者是上天的使者,而猎杀动物可以维持某种生态平衡。从这个情境中,我们也可以引申出宗教权力对社会的规训,而于彼得·汉德克来说,规训恰恰也是通过布道这种行为的本质,即语言实现的。 对汉德克来说,语言即是一种制度,这一点在他的戏剧作品《卡斯帕》中有着非常明确的体现。这部作品源自卡斯帕·豪泽(也译为卡斯帕尔·豪泽尔,Kasper Hauser)的真实故事,此人是德意志历史上的一个传奇,没有人知道他从哪里来,只知道有一天,这个在他人生前16年一直被囚禁在黑暗孤立的房间里、没有受到过任何教育的男孩突然出现在纽伦堡街头。而在21岁时,这个男孩又被不知名的刺客捅死。有历史学家猜测他与巴登大公国公爵有血缘关系,也有人认为他就是在招摇撞骗,但这些理论从未获得证实。 卡斯帕的故事为西方尤其是德国的文学创作提供了极佳的素材,而在汉德克的版本中,卡斯帕不断学习着人类的语言,但这一过程也成为一个纯洁、未受制度化因素污染的个体规训自我甚至毁灭自我的过程,语言成为一件套在卡斯帕身上的紧身衣,而他在剧中最常说的一句话就是,“我也想成为那样一个别人曾经是那样的人。” 有趣的是,《卡斯帕》首演(1968)6年之后,德国新电影四杰的另一健将沃纳·赫尔佐格也以此人的身世为底本拍摄了《卡斯帕尔·豪泽尔之谜》,恰恰因为两部作品之间并没有任何明显的参照,我们也可以看出两位作者对卡斯帕这一人物的阐释存在的异同。 事实上,赫尔佐格的卡斯帕所面对的人类文明是更加复杂和暧昧的:他一方面学会了人类的语言,醉心于人类的音乐,对他来说,语言不仅是一种规训手段,同时也是一种认识世界的方法。但另一方面,卡斯帕也从一个近乎外在于人类社会的视角批判着某些极其不合理的制度性因素,比如当时繁琐无意义的宗教仪式和贵族礼仪,逐渐从上层社会的玩物变成了一个令人恐惧的反社会因素。正如布莱希特针对德国社会所说的那样,“讨论我们现行的社会形态,或者甚至这个社会最无关紧要的部分,都会不可避免地对我们的社会形态立刻造成彻底的威胁”,在影片中,这些被卡斯帕不经意间道出的毫无顾忌的批判也彻底惹怒了当时保守的人们,并最终让他丢了性命。影片结尾,人们解剖了已经死去的卡斯帕,高呼他的脑部结构有问题,并认为他的所谓“疯狂”正是来自于这种“异乎寻常”的生理状况。然而作为后世局外人的我们都明白,真正的问题并不在人体的生理结构,而是制度和文明的内部以及人类的认知局限。这是赫尔佐格对现代性、人类理性甚至人类文明的深刻质疑和终极批判。 虽然彼得·汉德克并不承认《卡斯帕》与1968年法国的红色风暴有关,但很明显的是,这部作品的确反映了某种时代症候,更与现代社会的本质密切相关。当然,汉德克借助《卡斯帕》所探讨的不仅是彼时的政治和社会,更是永恒的语言,他反对的是语言对人的规训,所希冀的是创造另一种文学的可能性。从这个角度上讲,汉德克的文字所具有的政治性和战斗性是比单纯的政治檄文更加犀利和持久的,尽管这种战斗性和先锋性几十年之后才被诺贝尔文学奖所追认。 伟大的艺术家不仅总是直面人类社会面临的种种问题,也必然总是直面艺术本身面临的问题,他们创作的艺术作品则必然反映了作家纠正迷茫与偏移的努力,打破制度化文学对语言的规训。 不可否认的是,文学奖项本身也是这种制度化的一部分,这也成为彼得·汉德克这样的作家不屑于接受诺贝尔文学奖的原因——他绝不愿成为另一个卡斯帕,一个自己笔下的可悲人物,尽管种种功名利禄纷至沓来,似已完全无法避免。 (责任编辑:admin) |