|

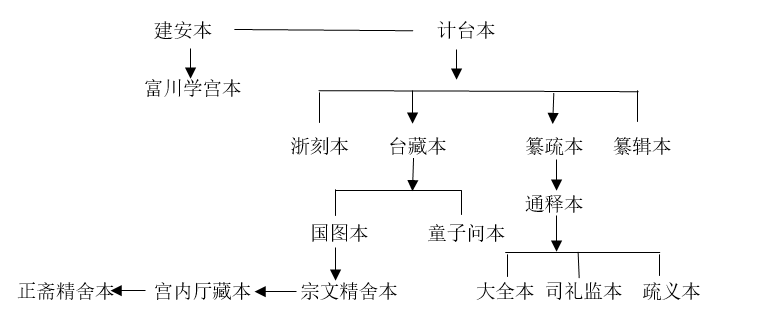

摘要:从南宋至明中期,朱熹《诗集传》皆以二十卷本流传,出现了为数众多、形态各异的版本,其中包含了复杂的流变关系。宋版《诗集传》以绍熙元年刊定的建安本为最早,此后朱熹继续修订而成的晚年本在嘉定年间由赵崇宪刊于江西计台,这一版本成为了元明刊本之祖本。根据异文对比,元明刊本还可细分为十卷音释本一系和集解本一系,各有清晰的递刻关系。在厘清《诗集传》版本源流的基础上,可知今国图藏一卷宋刊残本为建安本而非计台本,从中可见朱熹晚年重视音韵训诂的阐释观念,以及《诗集传》文本随朱子学发展而演变等与之相关的学术史信息。 关键词:《诗集传》 版本 异文 学术史 《诗集传》是宋代大儒朱熹学术成就代表作之一,也是《诗经》学史上的一座里程碑。此书完稿于淳熙十三年(1186),此后数年间朱熹与弟子反复校勘修订,多次改版刻印。朱熹身后,随着朱子学的传播和发展,以及官方的采纳和推崇,《诗集传》在后世以不同的形态被一再刊刻。在传刻过程中,文本面貌也发生了不同程度的变化。最初是以二十卷本的形式流传,但在明代嘉靖年间出现了据二十卷本改编而成的八卷本,内容被删削,注音也有大幅改动。此后,八卷本影响很大,不仅流行于坊间,就连《四库全书》所采通行本也为此版本,几乎取代了原来的二十卷本而成为晚明及清代普遍使用的文本。 关于《诗集传》的版本情况,学界对宋刊本已有较充分的探讨,证明了八卷本并非《诗集传》原帙,以及今普遍采用的《四部丛刊》影印日本静嘉堂文库藏本为宋末浙刻本等重要问题。[1]不过,学界对于《诗集传》二十卷本系统在元、明两朝的传刻情况,尚止于模糊性的推测,并有一些疑误,这进一步影响到对诸种宋刊本的认识,乃至对《诗集传》版本源流的整体认知。笔者通过对海内外所藏《诗集传》版本的全面调查,系统比勘各种元、明刻本,整合分析有关《诗集传》版本流传的文献材料,对《诗集传》的版本系统和传世宋刻本的版本归属有了新的发现,并由此解读出一些与之相关的学术史信息。 一 宋刊本考辨 《诗集传》完稿之后,朱熹将刊印工作交托给弟子蔡元定,在之后的修订过程中,其弟子吴必大、叶彦忠等也参与协助校改。这在朱熹的书信中屡有提及,兹引数则如下: 《中庸》首章更欲改数处,第二版恐须换却,第三版却只刊补亦可。然想亦只是此处如此,后来未必皆然也。且催令补了此数版,并《诗传》示及也。(《答蔡季通》,作于淳熙十四年) 《诗传》两本,烦为以新本校旧本,其不同者依新本改正。有纸卅,副在内,恐要帖换也,校时须两人对看,一听一读乃佳,着旬日工夫当可毕也。(《与叶彦忠》,作于淳熙十六年) 《诗传》中欲改数行,乃马庄父来说。当时看得不仔细,只见一字不同便为此说,今详看乃知误也。幸付匠者正之,便中印一纸来。(《答蔡季通》,作于淳熙十六年) 《诗传》中有音未备者,有训未备者,有以经统传,舛其次者,此类皆失之不详,今当添入,然印本已定,不容增减矣。不免别作《补脱》一卷,附之《辨说》之后,此间亦无精力办得,只烦伯丰为编集。(《答吴伯丰》,作于绍熙元年)[2] 从信中可知,自淳熙十四年(1187)首次提及刊印《诗集传》,至绍熙元年(1190)印成定本,朱熹与弟子多次进行校改。除了朱熹生前的刊行,宋代还有多个版本的《诗集传》问世,见载于文献的记录有如下三则: 《诗集传》二十卷,《诗序辨说》一卷。右晦庵先生朱文公所定也,江西漕台赵崇宪刻于计台而识其后。[3] 《诗集传》二十卷,《诗序辨说》一卷。朱熹撰。以大、小《序》自为一编而辨其是非。其序《吕氏读诗记》,自谓少年浅陋之说,久而知其有所未安,或不免有所更定。今江西所刻晚年本,得于南康胡泳伯量,校之建安本,更定者几什一云。[4] 先文公《诗集传》,豫章、长沙、后山皆有本,而后山本校雠最精。第初稿脱时,音训间有未备,刻版已竟,不容增益,欲著《补脱》,终弗克就,未免仍用旧版,葺为全书,补缀趱那,久将漫漶。朅来富川,郡事余暇,辄取家本亲加是正,刻置学宫,以传永久。……端平乙未五月朔,孙承议郎权知兴国军兼管内劝农营田事节制屯戍军马鉴百拜敬识。[5] 三则材料中出现了赵崇宪刻计台本、江西所刻晚年本、建安本、豫章本、长沙本、后山本、朱鉴端平二年(1235)兴国军富川学宫刻本等多个版本。除富川学宫本的信息较为明确外,其余几种版本的情况则较为复杂。其中有前后刊行的不同版本,也有同版之异称,下文略加辨析。 先说计台本、江西所刻晚年本、豫章本,三者都刊于江西。计台本为赵崇宪任职江西漕台时所刻。计台,即漕台,为宋代转运司之别称。赵崇宪执掌江西漕台是在嘉定六年至七年间(1213—1214),[6]计台本定刻于此时。江西计台在当时的隆兴府(今南昌市),亦即汉魏时的豫章郡,因此豫章本即为计台本。至于《直斋书录解题》中所载“江西所刻晚年本”,传自朱熹弟子胡泳,吴洋、包丽虹根据陈振孙和胡泳的生平活动,认为就是计台本(参见《朱熹〈诗经〉学思想探源及研究》,第38页;《朱熹〈诗集传〉文献研究》,第28—29页),其说可据。因此,所谓计台本、豫章本、江西所刻晚年本实即一本,本文概以“计台本”称之。 再说建安本和后山本,及其与计台本的关系。后山在福建建阳崇泰里,为朱熹弟子蔡元定所居之地。所谓后山本,即蔡元定所刻之本。而建阳古属建安郡,建安常作为建阳之代称,朱杰人据此认为建安本与后山本为同一刻本。[7]吴洋却对此作出反驳,认为虽然建安本、后山本都是朱熹生前刻于建阳的版本,但不能笼统地认为是同一刻本。其主要根据即前引朱熹与叶彦忠的信中提到了“旧本”“新本”。既然朱鉴指出后山本“校雠最精”,那么后山本应是淳熙十六年(1189)修订过的“新本”;而陈振孙记载江西所刻晚年本较之建安本“更定者几十一”,那么建安本应该是淳熙十四年(1187)初刻的 “旧本”。同时指出江西晚年本应该就是以后山本为底本刻成,故而对旧本多有更定(参见《朱熹〈诗经〉学思想探源及研究》,第40—41页)。本文倾向于朱杰人的观点,认为吴洋的辩驳并不成立,下面就这一歧见再作一些辨析。 综合朱熹书信的记载,在淳熙十四年到十六年间,朱熹多次提及校勘《诗集传》并让蔡元定及修补版片之事;到绍熙元年(1190),他在给吴必大的信中却说“印本已定,不容增减”,打算再作《补脱》附于书中。之后朱熹仍继续修订《诗集传》,如庆元四年(1198)所作《答李公晦》中就提到:“说《诗》近修得《国风》数卷,旧本且未须出。”[8]也有重新印刷的记载,如同年所作《答黄直卿》:“向留丞相来讨《诗传》,今年印得寄之。”却没有文字提及绍熙元年之后再作补刻或改版。再对照前引朱鉴所云:“第初稿脱时,音训间有未备,刻版已竟,不容增益,欲著《补脱》,终弗克就,未免仍用旧版,葺为全书,补缀趱那,久将漫漶。”本文认为,在淳熙十四年(1187)《诗集传》初次刊印之后,有一个校勘、修订版片的过程,期间朱熹多次让蔡元定修补版片,重新印刷,故而有所谓“新本”“旧本”。直至绍熙元年(1190)年,修补之事告一段落,制成定版,或许也从此时才开始大规模印行,故朱熹云“印本已定,不容增减”。之后也就只有重印,没有重刻,亦即朱鉴所谓“仍用旧版,葺为全书”。而托吴必大协作的《补脱》,最终也没有完成,也就没有附载《补脱》的新本问世。就在庆元四年(1198),蔡元定去世,两年之后朱熹也谢世,由朱熹本人主持的刻印工作也就随之结束了。朱熹于绍熙元年(1190)之后对《诗集传》的修补成果,并未能反映到刻本中去。那么,再反观陈振孙所云“今江西所刻晚年本,得于南康胡泳伯量,校之建安本,更定者几什一云”之语,这个“晚年本”,应该不是吴洋提出的淳熙十六年(1189)所刻新本,而是朱熹于绍熙元年(1190)之后直至去世之前仍在修订而未及刊印的本子,所以才会与建安所刻版本有不小的差别,也更能与“晚年”二字相衬。此江西所刻晚年本,即计台本,虽记载为朱熹弟子赵崇宪所刻,但胡泳极有可能参与其事,不仅陈振孙提及所得之书来自胡泳,而且胡泳曾用计台本校勘过建安本(详见后文)。而恰在庆元四年(1198)前后,有胡泳与朱熹当面论学的记载。[9]胡泳在朱熹晚年曾跟随朱熹问学,也就完全可能接触到朱熹晚年所更定的《诗集传》稿本。因此,本文认为朱熹于绍熙元年(1190)之后修订而成的更定本,经弟子胡泳、赵崇宪等人之手,在江西计台刊行。朱鉴既言后山本“校雠最精”,那么后山本应指经朱熹和弟子一再校订后于绍熙元年(1190)刊刻的定本;而陈振孙所谓建安本,只是相对计台本而言有不小差异,并无证据指向其为“新本”或“旧本”,故本文亦不赞同吴洋将建安本定为淳熙十四年(1186)所刻的旧本。相反,淳熙十四年至十六年间一直在校勘、改版,未成定本,处于试刊印阶段的版本可能不会流传开来,而时人所能看到的版本更可能是绍熙元年(1190)刊成的定本。虽然朱杰人文中并未展开论述,但对建安本即后山本的判断大体是无误的。即使退一步讲,不论二者是否为同一批次刊印,是否有先后校改之别,都属于同一版本系统,而与赵崇宪所刻计台本有显著差别。本文为行文之便,将这一版本系统称作“建安本”。 至于长沙本,仅见朱鉴之记录,版本信息最不明确。束景南提出是绍熙五年(1194)朱熹任职长沙时所刻(《朱熹佚文辑考》,第672页)。 宋刊《诗集传》今存有两个版本。较为常见的是七行十五字本,却并非上述见载于文献的版本之一。此本二十卷,左右双边,白口,欧体字。避讳至“鞹”、“廓”等字,乃避南宋宁宗赵扩之讳。版心有黄埜、吴炎、蔡明、蔡仁、马良等刻工名。吕艺认为此本为宁宗之后至理宗宝祐六年之前,即1195—1258年间的浙刻本(参见《清代及宋代传世〈诗集传〉宋刊本概述》)。包丽虹文中根据淳祐五年(1245)所刻朱熹《家礼》与此版《诗集传》的刻工多有重合,版式也相仿,推测此版《诗集传》也刊行于淳祐五年前后(参见《朱熹〈诗集传〉文献研究》,第18页)。此版宋本今存数部,多为残本,下文以“浙刻本”代称。[10]另一版本为国家图书馆所藏八行十七字本,仅存第十六卷,为瞿氏铁琴铜剑楼旧藏(简称“瞿本”)。由于仅为一卷残帙,版本信息亦不甚清晰。有关此残卷的版本归属尚有争议,后文将作详细辨析。 二 元明时期二十卷本系统概况 宋末以来,朱子学逐渐成为学术主流。尤其是元延祐恢复科举以后,五经“经义”成为科举程式,《诗经》经义的标准就是朱熹的《诗集传》。《诗集传》既是学术典范,又是科举教本,在元明时期自然会被一再刊刻,新版频出。与宋刊本传世数量极少不同,今存元明两朝二十卷本的种类和数量颇为可观,据笔者统计,海内外现存的至少有九种,还有五种附有《诗集传》全文的疏解之作。具体可分如下三类: 第一类是《诗集传》单行本,指仅有《诗集传》原文而无任何疏解文字的文本,今存两种。一为台湾“国家图书馆”藏本(简称“台藏本”),二十卷。卷首有朱熹《诗集传序》《诗篇目录》《诗传图》《诗传纲领》《诗序辨说》等,文本构成十分丰富。二为国家图书馆藏本(简称“国图本”),十卷。无卷首内容。该本特点是卷帙的合并,将原二十卷的每相邻两卷并为一卷而成十卷本。其虽为十卷,但内容与二十卷本基本相同,卷帙的合并也十分规律,与八卷本各卷厚薄不均、内容杂糅全然不同,故本文仍将其归入二十卷本系统加以讨论。下文凡十卷本,与此同例。 第二类是《诗集传》音释本,指《诗集传》正文之后有“音释”一项的版本。“音释”的内容是对传文进行注音、释义。其中除罗复《诗集传名物钞音释纂辑》“音释”部分内容较丰,其余各本标有“音释”的条目较少,每条内容一般也只有寥寥数字,几乎可等同于《诗集传》单行本,故可将音释本视作《诗集传》版本之一类。元明两朝,《诗集传》音释本十分流行,今存者共有七种。一为宗文精舍本,十卷。今仅存一册残本,存卷首与卷一,藏于足利学校遗迹图书馆。卷首有《诗传纲领》《诗传图》《诗序辨说》,并有牌记题署“至正壬辰仲秋宗文精舍谨识”,为至正十二年(1352)刊本。二为日本宫内厅书陵部藏本(简称“宫内厅本”),十卷。无卷首内容。三为罗复《诗集传名物钞音释纂辑》(简称“纂辑本”),二十卷。卷首有《诗集传序》《诗朱子集传凡例》《诗传图》《诗传纲领》《诗序辨说》。有牌记云“至正辛卯孟夏双桂书堂重刊”,为至正十一年(1351)重刊本。四为余谦《诗集传音考》,二十卷。上海图书馆存有残本,缺卷三、卷四及卷八至卷一三。卷首有《诗传纲领》《诗序辨说》。五为正斋精舍本,十卷,洪武三年(1370)刊刻。六为明洪武蜀府刻本,十卷。卷首有《诗传纲领》《诗传图》《诗序辨说》。七为明正统十二年(1447)司礼监本,二十卷。卷首有《诗传序》《诗传纲领》《诗传图》《诗序辨说》。 三是附有《诗集传》原文的疏解本。元明时期辅翼《诗集传》的著述,尤其是集解类的著述,多先录《诗集传》,再在原文下展开疏释、推阐,以便于阅读、检核。严格来说,带有大量疏解文字的著述并不能视作《诗集传》的某一独立版本,其行款格式对于研究《诗集传》版本也无甚意义。但由于可以从中完整抽离出《诗集传》原文,文字内容亦可反映出元明刊《诗集传》的某些特征,且后人研究中也多将这类疏解本作为校勘《诗集传》的重要材料,故本文也将其纳入元明刊《诗集传》版本的探讨中,作为特殊的版本参照。元代刊刻的带有《诗集传》原文的宗朱著述存有三种,分别为泰定四年(1328)翠岩精舍所刊胡一桂《诗集传附录纂疏》(简称“纂疏本”)、至正四年(1344)余氏勤有堂所刊辅广《诗童子问》(简称“童子问本”)以及至正十二年(1352)刘氏日新书堂所刊刘瑾《诗传通释》(简称“通释本”)。三部书皆为二十卷,卷首亦皆有《诗集传序》《诗传纲领》《诗序辨说》等项。其中辅广《诗童子问》在宋代已有刊本,原为十卷。勤有堂本前有胡一中序云:“今阅建阳书市,至余君志安勤有堂,访得是书而锓诸梓。且载文公《传》于上,而附《童子问》于下,粲然明白。”明代前期刊本则有两种:一是胡广等编纂的《诗传大全》(简称“大全本”),最早有永乐十三年(1415)内府刻本;二是元朱公迁疏义、明王逢辑录、何英增释的《诗传疏义详释发明》(简称“疏义本”),由刘氏安正堂初刊于天顺七年(1463),今存嘉靖二年(1523)重刻本。 三 元明二十卷本系统与宋刊本之间的关系 朱杰人通过将元刻台藏本、通释本、明刻司礼监本、大全本、疏义本等版本与《四部丛刊》影印宋代浙刻本及八卷本相比对,指出几个元明刊本文字基本接近,而与八卷本及浙刻本都不属于同一版本系统,应有一个单独的元明二十卷本系统。[11]既然元明二十卷本系统内部具有较高的一致性,也就说明这些版本有着相同或至少相近的来源。 元明二十卷本系统的来源,必然溯自宋刊本。然而,朱杰人已经排除了宋代浙刻本与元明二十卷本属于同一系统的可能性;笔者又将元明诸本与瞿本进行比勘,也排除了二者属于同一系统的可能性(详见后文)。而相关文献记载也无法为宋元明刊本之间的递承关系提供直接的证据,想要在数种已无传本的宋刊本中找到元明刊本的祖本,似乎无从着手。幸而,一些零星的材料还是为我们分析此问题提供了线索,其中最重要的便是辅广《诗童子问》中所附《协韵考异》。《协韵考异》是一篇校勘《诗集传》的札记,共62则,以校订注音为主,兼及比兴、释义。其中有“旧以为某”“今改为某”等语,明显是以某一新刊本比勘旧本所作的校记。元刊本《诗童子问》卷首所附《协韵考异》题下署名曰“南康胡泳伯量所传”“门人辅广辑录”。前引《直斋书录解题》又云“今江西所刻晚年本,得于南康胡泳伯量,校之建安本,更定者几什一云”,则《协韵考异》与计台本均传自朱熹弟子胡泳,那么《协韵考异》中提及的今本和旧本,应该就是计台本和建安本,《协韵考异》就是胡泳用计台本比勘建安本所作的校记。从体例上看,《协韵考异》的内容大致可分为两类:一是仅引出异文,不出校改意见,则是计台本与建安本的异文比对。如《菁菁者莪》一条云“旧以为比,今改为兴,又下三、四章比字皆失改”,是指《菁菁者莪》首章旧本作比,而计台本改作兴,但三、四章仍作比。有的则仅引出计台本之异文,如《蓼萧》“燕岂”一条云:“有‘开改反’三字”,则指计台本有“开改反”三字,相应的建安本则无。这样引出异文的情况较少,仅有七条而已。二是先引计台本文字,再提校改意见,属于理校。如《宛丘》“之上”一条作“辰羊、辰亮二反,恐当作叶辰羊反,或如字。”即谓计台本中“辰羊、辰亮二反”疑误,当作修改。又如《民劳》“缱绻”一条云:“上音遣,下起阮反”,则指计台本应补“缱绻”二字的注音。我们可从这两类校记中提取出计台本和建安本的部分文字,并将其与今存宋元明诸刊本进行比对,以考察诸本之间的源流关系。 首先,将《协韵考异》中提取的七条建安本内容与元明二十卷本系统[12]作比对,发现了六处明显异文,可见二者存在较大差异,可排除同属一个系统的可能性。而且,这些异文中,元明诸本多数胜于建安本。例如《谷风》“泾以渭浊”句传文,建安本作“京兆阳陵县”,元明诸本作“永兴军高陵”。泾水入渭之处为宋代永兴军高陵县,阳陵为古称。辅广曾指出:“先生凡解古地名所在,必以今之州县言之。”[13]故“永兴军高陵”更符合《诗集传》注解体例。又如《蓼萧》第三章,“孔燕岂弟”在“令德岂弟”之前,应先出注音“岂,开改反”,元明诸本无误,建安本则于“令德岂弟”句下出注音。可见,元明诸本的祖本应是在建安本之后作过进一步修订的版本。 其次,将《协韵考异》中的计台本内容与元明二十卷本系统和宋代浙刻本作比对,发现计台本与元明诸本基本相同,而与浙刻本存在十条明显差异。主要体现为《协韵考异》中提出的校改意见,部分在浙刻本中已得到修订,元明诸本(除通释本中部分内容)却未作相应的修订。如《协韵考异》中“何彼穠矣”条云:“古注本作‘襛’,从陆音,《说文》‘衣厚貌’,二字不同。”计台本、元明诸本皆作“穠”,而浙刻本作“襛”。又“蟋蟀其外”条云:“吴氏《补音》‘坠’作‘队’。”《蟋蟀》“职思其外”之“外”字注音,计台本、元明诸本皆作“叶五坠反”,浙刻本作“叶五队反”。可见,浙刻本确实不是元明诸本的直接来源,而是相对晚出且校勘精审的宋刊本,元明诸本的文字与计台本最为接近。 不过,计台本是否为元明诸本的祖本,仅凭《协韵考异》中提供的为数不多的文字材料还不能遽下结论。我们还要考虑富川学宫本和长沙本这两种宋刊本的情况。此二版本的文字材料今几不可寻,仅考得富川学宫本的异文一条。富川学宫本经朱鉴手订,似乎较有可能广泛流传并成为后世翻刻的祖本。朱杰人就认为富川学宫本经过朱鉴校勘,且刊刻时间较晚,可以视作《诗集传》的权威版本,进而推测元明刊本传自这一版本。[14]但是,朱鉴刻置学宫,意图“以传永久”的版本,事实上并未在元明流传开来,这从元人吴师道《诗杂说》中可以找到证据。就《诗集传》对《南有嘉鱼》中“嘉鱼”一词的解释,吴师道曰:“诸本作‘鲤质鳟鲫肌’,按《读诗记》引山阴陆氏曰‘鲤质鳟鳞,肌肉甚美’,《传》是本此,而本有误脱。今兴国刊本,朱鉴所传者‘鲤质鳟鳞’为是,‘鲫’字误无疑。”[15]吴师道指出元代“诸本”,即元代通行、常见的版本皆与朱鉴校刻本不同,对照今存元明诸本,也均作“鲤质鳟鲫肌”,证明吴氏所言非虚,可见元明诸本并非传自朱鉴校改的富川学宫本。不光是《诗集传》,朱鉴在富川还刊行过朱熹的《四书章句集注》、《周易本义》,但宋刊《四书章句集注》、《周易本义》分别以当涂郡斋本和咸淳乙丑(1265)吴革建宁府刊本影响最大、流传最广,而朱鉴所刻皆无传世。笔者认为,这或许跟朱鉴刻书目的有直接关系,由于他刻书是为教学所用,故而仅置于学宫,并未大规模发行,使得流传有限。至于长沙本,仅在朱鉴《诗传遗说序》中提及,版本情况最不明晰,更无法查考可资比勘的异文。但考虑到宋元时期的长沙并非学术和版刻的中心,故从理论上讲,鲜有记载的长沙本成为后世主要传本的可能性甚小。 因此,本文倾向计台本是元明诸本的源头。除了异文材料上的直接证据,还有如下几点理由可资佐证。一是计台本《诗集传》与《诗序辨说》合刊,元明诸本除了没有卷首内容的国图本和宫内厅本外,皆有《诗序辨说》。二是计台本是唯一一种见于宋人目录著作的《诗集传》版本,且赵希弁《读书附志》、陈振孙《直斋书录解题》这两种重要的宋代私家目录皆著录了这一版本,可见计台本流传之广,应为他本所不及。三是江西一带为元明之际朱子学传播的中心,是朱门后学最为集中的地方。胡泳就曾与同乡李敬子、蔡元思等在南康、建昌等地广招弟子,传授朱子学。元代重要的《诗经》学者如胡一桂、刘瑾、朱公迁等都是江西人,他们研读、传抄《诗集传》所采用的底本,自然最可能是刊于当地且流传颇广的计台本。四是辅广著《诗童子问》,辑录了《协韵考异》这一针对计台本的校勘札记置于卷首,说明他采用的《诗集传》底本也应该是计台本。而《诗童子问》是第一部也是极为重要的一部辅翼《诗集传》的著作,辅广对计台本的采用也从一个侧面证明了此本在宋代十分流行。五是计台本为朱熹晚年的更定本,这是建安本和富川学宫本所不及的,[16]更能得到学界的认可。 四 元明二十卷本系统的内部分化 虽然元明诸本有共同的来源,整体面貌比较接近,但各本在文字上并非完全一致,其中又有分化,且呈现出一定的规律性。本文将元明二十卷本系统与浙刻本就《诗集传》“二南”部分进行比勘,其异文呈现出版本分合的情况。根据这些异文,我们看到更多浙刻本与元明刻本存在整体差异的例证。如《麟之趾》首章传文,浙刻本作“振振九曰黻皆绣于裳”,文句不通,明显有讹误,而元明诸本此处皆作“振振仁厚貌,吁嗟叹辞”,无误;又如《召南》篇题下传文,浙刻本有“召实照反后同”六字,而元明诸本皆无。再次印证了今传世宋代浙刻本与元明诸本不属于同一版本系统。而就元明诸本内部异文的情况来看,本文认为此十余种版本可再细分为三类。 首先,台藏本、国图本、宗文精舍本、宫内厅本、正斋精舍本、童子问本等六种可归为一个子系统。台藏本、国图本、宫内厅本和童子问本之间的文字差异很小,应该有直接的承袭关系。据顾永新指出,宫内厅本应是直接出于宗文精舍本,而正斋精舍本与宫内厅本也几无异文(参见《〈诗集传〉音释本考》),也应归于同一子系统中。该子系统在文字上与浙刻本出入较大,错讹也相对多些。如《关雎》首章传文引《列女传》,浙刻本作“人未尝见”,该子系统中数本皆作“人未常见”,核《列女传》原文,“尝”为正字。又如《草虫》首章“忧心忡忡”,该子系统诸本于传文中皆误作“冲冲”。这六个版本中,台藏本和国图本都是元刊的单行本,虽然刊行时间不明,但笔者推测台藏本的刊行时间可能稍早,因为台藏本为保持原貌的二十卷本,国图本则是在其基础上合并而成的十卷本。而宗文精舍本、宫内厅本、正斋精舍本均是十卷的音释本,应是在国图本基础上增加了音释的内容。[17]其中又以宗文精舍本在前,刊于至正十二年(1352);正斋精舍本最晚,刊于明洪武三年(1370)。国图藏童子问本为二十卷,亦刊行于至正十二年,前揭余氏勤有堂刊《诗童子问》始附《诗集传》于上,则所采用的底本应即台藏本。如此,这一体系中六种版本的源流顺序就比较清晰了。 其次,纂疏本、通释本、大全本、司礼监本、疏义本可归为同一子系统。该子系统中,纂疏本、通释本、大全本、疏义本都属于集解本,原书都是纂辑众说疏解《诗集传》,内容体例都较接近,前后有明显的承袭关系。其中胡一桂《诗集传附录纂疏》最早刊行,刘瑾《诗传通释》即在此书基础上增益而成,《大全》又以《诗传通释》为蓝本修成,《诗传疏义详释发明》的辑录、增释部分又据《通释》《大全》,它们属于同一子系统自是情理之中。司礼监本虽为音释本,但仍为二十卷,音释部分的内容与十卷音释本有所不同,《诗集传》的文字也与十卷本存在明显差异。该子系统的文字与浙刻本的差异相对较小,但各版本的之间异文情况稍显复杂。纂疏本与其他版本异文较多,尤其是在注音方面,其他四种版本多有以直音代替反切的情况,如《卷耳》“我马虺隤”的“隤”字,胡一桂注音“徒回反”,而通释本、大全本、司礼监本、疏义本皆作“音颓”。通释本的脱误较多,如《采蘩》首章传文的“后夫人”误作“後夫人”,这应是校勘不慎、刻书草率所致。更值得注意的是,有些异文(如注音方面的改动)都始见于此本,故笔者认为刘瑾《诗传通释》曾对《诗集传》文本作了校改。而由于《诗传通释》一书影响很大,《诗传大全》《诗传疏义详释发明》都在其基础上编成,司礼监本又和《大全》为同一机构所刊,故而都采用刘瑾的校改本,而作了进一步校勘,纠正了文字上的脱误。大全本、司礼监本、疏义本文字基本一致,少有异文,不过司礼监本的注音有少许改动,如《卷耳》“我姑酌彼兕觥”之“兕”字,诸本皆注音“徐履反”,而司礼监本作“序姊反”。该子系统五种版本皆有明确的刊刻时间,其前后因袭更动的痕迹也是清楚的。 此外,纂辑本的情况较为特殊。其文字整体上与台藏本一系较为接近,但某些异文又同于通释本一系。且此本在注音方面也有将反切改直音的情况,如《摽有梅》之“摽”字,他本皆注音“婢小反”,惟此本作“音莩”;“顷匡塈之”之“塈”,他本皆注音“许器反”,惟此本注“音餼”,都是仅见于此本的异文。故而,本文将纂辑本单列为一类。 就上文对《诗集传》宋刊本和元明刊本的分析,大致可以对二十卷本系统《诗集传》的版本源流梳理如下:  五 瞿本的版本归属 在理清了宋元明刊诸本《诗集传》的版本源流之后,再对存有争议的瞿本的版本归属进行考证,便能得出一个较为明确的答案。前述此宋刊本仅存一卷残本,版式、文字皆与存世的浙刻本有明显差异。此本首页钤有明人陈淳和瞿氏“恬裕斋镜之氏珍藏”“铁琴铜剑楼”等印章,最早的著录见于瞿镛《恬裕斋藏书记》: 《诗集传》一卷,宋刊残本。朱子《诗集传》,今本皆八卷,《宋志》原二十卷,此本仅存《文王之什》,称卷十六,盖与《宋志》合,犹朱子旧第也。案陈氏启源云:“《皇矣》‘以笃于周祜’,今本脱‘于’字;《文王有声》传‘淢,成沟也’,今本‘成’讹‘城’”。此本“于”字不脱,“成”亦不讹,与陈氏所云合。虽当时麻沙本,犹胜后来。书存廿五叶,每叶十六行,行十七字。[18] 瞿镛鉴定此书为“麻沙本”,即建阳刻本,前揭宋代刊于建阳的《诗集传》,只有建安本。而傅增湘于《藏园订补郘亭知见传本书目》中却称此版《诗集传》“或是江西所刊”,[19]魏隐儒、王金雨《古籍版本鉴定丛谈》中径直将此版标为“计台本《诗集传》”,[20]包丽虹也赞同此本即为计台本(参见《朱熹〈诗集传〉文献研究》,第28—29页)。关于版本鉴定的依据,瞿镛、傅增湘、魏隐儒等都未提及,包丽虹则提出书中的刻工黄彦、潘宪、余中等主要活动地点在浙、赣一带,作为此书刊于江西的支撑。此部《诗集传》为残本,无序跋、牌记等可资参考,刻工无疑成为了版本鉴定的重要线索。此书版心有余中、黄彦、潘宪、刘朴、蔡、如、仁等刻工姓名,今可考有余中、黄彦、潘宪三人,其中以余中最为出名,今存宋版书中屡见其名,时间跨度为绍兴三十二年(1162)至宝庆元年(1226),[21]这与“建安本”“计台本”刊刻时间皆能重合,而较朱鉴富川学宫本、浙刻本要早,故而此部《诗集传》应该属于“建安本”或“计台本”中的一种。从今存宋版书刻工的统计情况而言,黄彦曾刻宋明州本《文选》,潘宪曾刻淳熙八年(1181)池阳郡斋本《文选》、淳熙抚州公使库本《春秋公羊经传解诂》,余中曾刻淳熙抚州公使库本《礼记释文》,余中、黄彦还曾合刻过宋赣州本《古灵先生文集》等,都显示潘宪、黄彦、余中等人曾活跃于浙、赣一带。但同时也反映出刻工四处流动,频繁转移工作地点,余中晚年还曾到过广州参与刊刻广东漕司本《新刊校定集注杜诗》,也不能排除他们曾到过建阳刻书。事实上,宋代刻工流动性强,尤其是江浙刻工常赴闽中刻书,宿白对此已早有揭示。[22] 根据上文的分析,元明二十卷本系统出自计台本,故而我们可以通过对瞿本《诗集传》和元明诸本的比勘,来考察二者之间的关系。经过比勘可知,元明诸本与瞿本异文颇多,那么元明诸本与瞿本应不属于同一版本体系,也就间接说明了计台本与瞿本不属一系。而瞿本是否属“建安本”一系呢?从异文角度来看,虽然《协韵考异》中能提取的“建安本”文字很少,但仍有一条与瞿本相合,即《旱麓》首章“干禄岂弟”条,《协韵考异》:“陈云:弟本音悌,当存叶音。” 按照《协韵考异》体例,这意味着建安本有叶音,而计台本已删,故《考异》提出应予保留。瞿本《旱麓》首章“岂弟君子”句有注音“岂,苦亥反;弟,音悌”,下句“干禄岂弟”也有注音“岂,同上;弟,叶待礼反。”元明诸本和浙刻本皆无,可见瞿本与建安本相合。就瞿本与元明诸本的异文情况而言,主要表现为后者在传文上有添补,注音上有改动,这两种情况多属内容上的添补修订,而不是对文字错讹的校改。前述建安本刊印之后,朱熹仍对《诗集传》进行了修改,从瞿本和元明诸本的差异来看,正反映出这种内容上的大量更定。瞿本与元明诸本相比,少有错字、别字,如《皇矣》三章传文“此亦言其”、《下武》三章传文“天子致胙”、《文王有声》三章传文“十里为成成间有沟”等,对比元明诸本中的异文,皆以瞿本中的文字为正,这与朱鉴所言建安本“校雠最精”也是契合的。因此,瞿本应属于建安本系统。 除了异文,瞿本中还有更直接的揭示刊刻年代的证据,即讳字。此本中“殷”“让”“构”“慎”“桢”等字皆有缺笔,以南宋孝宗之讳“慎”字为最晚。而《诗集传》中《皇矣》首章“其政不获”下注音“也胡郭反”,又有诗句“憎其式廓”,其中“郭”“廓”二字均为南宋宁宗赵扩之讳,但皆无缺笔,而浙刻本中“鞹”、“廓”等涉宁宗之名讳者皆有缺笔。宋代刻书避讳甚严,瞿本中凡遇国讳皆缺笔,而当朝国君之名更属首要避讳对象,不会不避,故“廓”字不缺笔就说明此书不会是刊于宁宗嘉定年间的计台本,应是刊于宋宁宗即位(1195)之前,而宁宗之前所刊的仅有建安本。而且,瞿镛曾目验此本指出其为“麻沙本”。故笔者认为,瞿本即为现今仅存的由朱熹和弟子主持刊行的建安本残本。 综观今存宋元明时期所刊二十卷本系统《诗集传》,瞿本为最早刊行之建安本;元明诸本是以计台本为祖本重刻而成,反映了朱熹最终修订本的面貌;平馆本、静嘉堂文库藏本为宋末浙刻本,此本吸收了陈埴等人的校勘成果,在计台本基础上作了进一步修订、改动,刊印精良,内容与文字上皆属最优。如此,《诗集传》刊刻流传史上最具代表性的版本或多或少都流传至今,是十分可喜的。 六 版本流变反映的学术史信息 《诗集传》文本的源流演变,直接反映出一些与之关涉的重要的学术史信息,本文对此再略作揭示。建安本与计台本,代表了朱熹修订《诗集传》前后不同的面貌。那么今存瞿本与元明诸本的异文,也就体现出了朱熹晚年修订《诗集传》的侧重点和阐释《诗经》的关注点。通过校对,仅存第十六卷的瞿本与元明诸本有异文28条,外加《协韵考异》中提取的5条,共33条,其中22条皆与注音相关,尤以叶音方面居多。如《文王》七章“无声无臭”之“臭”字,瞿本注“叶祛尤反”,元明诸本作“叶初尤反”;《下武》五章“受天之祜”之“祜”字,瞿本注“叶候古反”,元明诸本皆作“候古反”。 朱熹曾论读《诗》云:“《诗》中头项多,一项是音韵,一项是训诂名件,一项是文体。若逐一根究,然后讨得些道理,则殊不济事,须是通悟,方看得。”[23]虽重在强调读《诗》须先通读其大意,同时也指明了音韵、名物训诂、文体是诗之头项,那么在通解诗意之后,便成了需要根究的对象。朱熹主张读《诗》应涵咏诗句求其本义,重视诗体文脉,同时也注重字词释义、名物训诂,晚年则将考订叶韵注音置于首位。虽然朱熹对《诗经》的整体论述尤其是对“二南”的阐释贯穿着理学精神,但是在多数诗篇的注解中仅释字音文义、分析比兴之意,客观上使得《诗集传》带有较强的文学文本阐释的性质,义理发挥反而并不突出。在以理学思想为中心的朱子学体系中,《诗集传》因其阐释的维度而被相对边缘化,地位不及《四书章句集注》、《周易本义》。宋宁宗后期朱学始立于学官,并成为科举准的,但所立者仅为《四书章句集注》,而不及《诗集传》。朱熹经解率先为后学重点研习、疏解的也是《四书章句集注》、《周易本义》、《易学启蒙》,而《诗集传》又因“淫诗说”等新锐的观点,受到了来自外部和门派内部的许多非议,故而在朱子学接受史上相对具有滞后性和曲折性,这在程朱理学思想笼罩的元明时期,直接影响了《诗经》在经学中的地位。南宋兴起古音研究之风,朱熹在吴棫的古音学说影响下提倡“叶音说”,集中展现在《诗集传》的注音上。朱熹对叶音的修订,体现出新兴的古音学说并不成熟,尚处在探索过程中,朱熹对此也不甚有把握,故在《诗集传》刊行之后还一再斟酌、更改。《朱子语类》中也有不少关于叶音的讨论和质疑,《诗集传》中的注音也遗留下很多问题。陈埴、胡泳等人校勘《诗集传》,就专门针对叶音而作考订,提出许多校改意见。元代朱门后学许谦、梁益、刘玉汝等都曾以完善《诗集传》为宗旨对叶音进行了校正。同时,在《诗集传》影响下,古籍注释中标注叶音在宋元时期也较为流行。由于“叶音说”本身的不足,尤其是随意取叶,出现一字对应多个读音的问题,在明代中后期古音学研究取得突破,加之学界反朱思潮渐起的背景下,朱熹的“叶音说”便首当其冲,成为了朱熹《诗》学中重点批判对象,明人杨慎、清代顾炎武、柴绍炳等纷纷抨击叶音之失。尽管“叶音说”有其局限性,但朱熹在《诗经》音韵上的探索也代表了当时的古音研究水平,使得古音受到普遍关注,在一定程度上推动了古音学的发展,影响深远。直至当今,《诗集传》仍在文学和语言学领域受到重视。 从宋元明学术发展史角度来看,《诗集传》二十卷本流行的时期,正与朱子学发展兴盛并得到尊崇的时期重合,就《诗经》学而言,即是以《诗集传》为阐释典范的时代,学者多从学术角度关注《诗集传》,不断对其进行诠释、疏解。《诗集传》的刊刻也基本维持了二十卷旧貌,不仅频繁翻刻,朱门后学宋人陈埴、胡泳、赵崇宪,元人许谦、刘瑾、朱公迁等都曾对《诗集传》进行了校勘,以完善《诗集传》文本文字,促进《诗集传》的传播,也反映了这一时期朱熹《诗经》学呈向前发展的态势。从《诗集传》成书、刊印,再到传播、疏解、修正,朱门弟子和后学在各个层面都作出了贡献,其中关涉诸多宋元学者、著述和学术史问题,值得展开专门的研究。元代中期定型的科举制度以朱熹经解为准的,曾在一定时期催动了朱熹《诗经》学的发展,在版刻方面则表面为元代后期《诗集传》刊刻最为集中。而入明以后,《诗集传》翻刻呈下降趋势,这应跟《诗传大全》的刊行有关。《诗传大全》作为官方修纂的阐释《诗集传》的权威,颁行天下,定于一尊,之后《大全》多次印行,而二十卷本系统《诗集传》则刊印较少。值得一提的是,由于《诗传大全》是以《诗传通释》为蓝本编纂而成,曾受到清人的猛烈批评,被认为是剿袭之作,未效丝毫编纂之功。《诗传大全》又为明代内府司礼监刊印,司礼监从事刻书之人是内监宫人,文化水平有限,所刻之书往往因校勘不精而受到指摘。但通过前文诸多版本《诗集传》文字的对比,元刊刘瑾《诗传通释》校勘粗疏,脱漏、讹误最多,而《诗传大全》却无类似的脱误现象,脱文、讹字极少,且刊印极其精工,可谓是元明时期所刻《诗集传》中文字、品相最佳之作。故而《诗传大全》虽从《诗传通释》中取材,且不论其中有明显的删裁,但就编纂者对所引《诗集传》和疏解文字所作的细致校勘,就能体现出参修者的编纂之功,清人对《大全》的批评不无偏激失当之处。明代内府刻书中有不少由学者写定、校勘精良之作,《诗传大全》便是其中的代表。 至明代中后期,朱子学逐渐僵化没落,失去了自我更新的能力,《诗经》学领域宗毛反朱之风渐起,从学术上对《诗集传》进行的阐释研究逐渐消歇。《诗集传》一书也沦为科举的工具,以至于连文本原貌都不复存在,而被篡改成适应科考需要的八卷本。八卷本分卷厚薄不均、内容杂糅,将变风、变雅等不在命题范围内的诗篇大量合并,混于一编,还将注音和传文都作了大量删削,把反切改为直音,都是为通俗适用而已。当然,将《诗集传》注音反切改为直音,在二十卷本系统的元明刻本中已偶有出现,这跟元明经学文献的通俗化和语言变化也有一定关系,本文不再展开。要之,文本随着学术发展而变化,《诗集传》文本的刊刻流传也从一个侧面反映了朱熹《诗经》学盛衰起落、发展演变的轨迹。 注释: [1]参见吕艺《清及近代传世〈诗集传〉宋刊本概述》,《文献》1984年第4期,第38—51页;束景南《朱熹作〈诗集解〉与〈诗集传〉考——从〈诗集解〉到〈诗集传〉》,《朱熹佚文辑考》,江苏古籍出版社1991年版,第660—674页。朱杰人《论八卷本非〈诗集传〉原帙兼论〈诗集传〉版本——与左松超先生商榷》,《朱熹著作版本源流考》,中国文联出版社2000年版,第10—34页;顾永新《〈诗集传〉音释本考》,《文献》2012年第4期,第3—17页;吴洋《朱熹〈诗经〉学思想探源及研究》,社会科学文献出版社2014年版,第37—46页;包丽虹《朱熹〈诗集传〉文献研究》,浙江大学2004年博士论文,第4—35页。 [2]朱熹《晦庵先生朱公文续集》卷二《答蔡季通》,朱熹著,朱杰人、严佐之、刘永翔主编《朱子全书》,上海古籍出版社、安徽教育出版社2002年版,第25册,第4697页;《晦庵先生朱公文续集》卷八《与叶彦忠》,《朱子全书》,第25册,第4785页;《晦庵先生朱公文续集》卷二《答蔡季通》,《朱子全书》,第25册,第2422页;《晦庵先生朱文公集》卷五二《答吴伯丰》,《朱子全书》,第22册,第2422页。 [3]赵希弁《读书附志》卷上,晁公武著,张猛校证《郡斋读书志校证》,上海古籍出版社2011年版,第1093页。 [4]陈振孙《直斋书录解题》卷二,上海古籍出版社1987年版,第39页。 [5]朱鉴《诗传遗说序》,《景印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆2008年版,第75册,第500页。 [6]参见真德秀《西山先生真文忠公集》卷四四《赵华文墓志铭》,《四部丛刊》影印明正德刊本。 [7]《论八卷本非〈诗集传〉原帙兼论〈诗集传〉版本——与左松超先生商榷》,《朱熹著作版本源流考》,第24—27页。 [8]《晦庵先生朱公文集》卷五九《答李公晦》,《朱子全书》,第23册,第2826页。 [9]《朱子语类姓氏》中记载了胡泳戊午(1198)所闻,参见黎靖德《朱子语类》,中华书局1986年版,第1册,第5页。 [10]此版现存完整印本一部,今藏于台湾故宫博物院,乃原北平图书馆旧藏,按照惯例称之为“平馆本”。日本静嘉堂文库藏有一部残本,缺卷一二至卷一七(此六卷乃据他本补配),《四部丛刊》即据此本影印。另外南京图书馆、北京大学图书馆也藏有此版的残本。因平馆本乃宋刊明印本,版面较为模糊 ,修补较多,其他几部则为宋印本,版面清晰,而少挖补痕迹,故本文以《四部丛刊》影印日本静嘉堂文库为浙刻本参考底本,所缺的卷一二至卷一七以平馆本参校。 [11]参见《论八卷本非〈诗集传〉原帙兼论〈诗集传〉版本——与左松超先生商榷》,《朱熹著作版本源流考》,第29页。 [12]本文纳入比勘的元明本有台藏本、国图本、宫内厅本、纂疏本、通释本、纂辑本、童子问本、大全本、司礼监本、疏义本十种,宗文精舍本、余谦《音考》本、正斋精舍本、蜀府刻本等四种因未能目睹原书,姑且从缺,仅据前人已有结论作分析。 [13]辅广《诗童子问》卷一,元余氏勤有堂刻本。 [14]《论八卷本非〈诗集传〉原帙兼论〈诗集传〉版本—与左松超先生商榷》,《朱熹著作版本源流考》,第29页。 [15]参见朱公迁、王逢、何英《诗传疏义详释发明》卷九《南有嘉鱼》篇何英《增释》引吴师道之说,刘氏安正堂嘉靖二年(1523)重刻本。 [16]据朱鉴所言富川学宫本是“取家本亲加是正”,所谓“家本”应该仍指朱熹生前所刻的建安本。 [17]国图本中《关雎》首章有错简,这在十卷音释本中均已校正。 [18]瞿镛《恬裕斋藏书记》卷一,清抄本。 [19]莫友芝著,傅增湘订补,傅熹年整理《藏园订补郘亭知见传本书目》卷二,中华书局1993年版,第8页。 [20]魏隐儒、王金雨《古籍版本鉴定丛谈》,印刷工业出版社1984年版,第24页。 [21]题有余中之名的宋版书以绍兴三十二年明州奉化王公祠堂所刻《大般若波罗蜜经》为最早,最晚的是宝庆元年广东漕司刻《新刊校定集注杜诗》。 [22]参见宿白《唐宋时期的雕版印刷》,文物出版社1999年版,第92—96页。 [23]黎靖德编《朱子语类》卷八〇,中华书局1986年版,第6册,第2082页。 作者简介:付佳,清华大学科学技术史暨古文献研究所馆员。发表过论文《试论朱熹对欧阳修〈本末论〉的继承与突破》等。 原载《文学遗产》2019年第2期 (责任编辑:admin) |