|

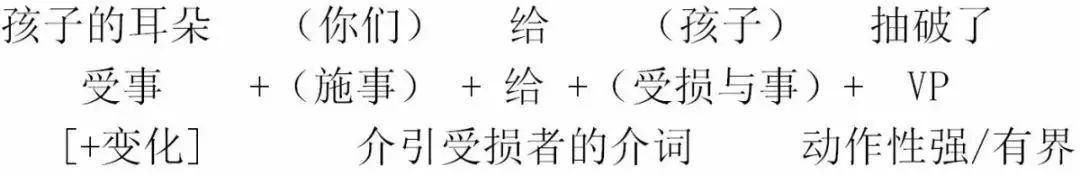

一、研究对象和主要观点 本文利用大规模语料,考察下面两种用法在北京话中的历时发展: (1)反正我看她要是真的走了,那我看也是给长被动人挤对走的。(《当代北京口语语料库》) (2)那二小子教养回来之后这不又给短被动抓走了。(同上) “给长被动”的来源问题颇受关注,“给予>允让>被动”是一条跨语言的共性路径,蒋绍愚等学者结合《红楼梦》《儿女英雄传》中的用例深入探讨了该路径在北京话中的实现。不同意见则认为该路径不适用于北京话,缺乏可靠例证,一些研究提出“给长被动”系借自其它方言。本文支持蒋先生观点,认为“给长被动”是北京话自身发展的产物,语义演变路径“给予>可控容让>不可控容让>长被动”各环节皆有可靠例证。而“给短被动”则有着不同来源,其发展得益于介词悬空用法。 二、“给长被动”的来源及发展 语法化链条上的相关用法胪列如下: S1式:S施事+给给予+NP与事+(NP物)+VP (3)二吉兔在那里呢?给跟马的人们酒呵饭吃。(《清文启蒙》) (4)滚沸沸的开水给他嗑。(《满汉成语对待》) S2式:S施事+给可控容让+NP兼语+VP (5)寡他说话不给人说,独自一把楼儿。(同上) (6)不但说是给你们赶车,沿道走路给你们使换的呢,自然是用心服侍你们爷々们,何敢有昧怠的理吗?(《中华正音(骑着一匹)》) S3式:S受 +给不可控容让+NP兼语+VP (7)就是天,也是给气运使唤着,定数所关,天也无从为力。(《儿女英雄传》第3回) (8)(桑白):事不宜迟,前后总是一刀,说也是白说,杀杀杀! (仰白):罢了,说不得伸得长长儿的脖子,给你杀罢。(《十全福》) 与S2式不同,S3式中的主语基本失去了掌控力,被迫面对一些非企望事件,施事性已经很弱,在语义上与典型的长被动式已十分契合。只是在句法上还有一定距离,VP多为光杆动词,多处未然或泛时状态,换言之,谓语动词对主语施加的强影响尚未明确在句法层面体现出来,主语只是一种潜在的受事。 S4式:S受事+给被动+NP施事+VP (9) 我皮氏,死去的沈延林是我的丈夫,给玉堂春害啦,求老爷申冤报仇。(《玉堂春》) (10)凭在你,怎么好买卖都给你弄撒了。(《正音撮要》) (11)要是说你谋反叛逆,给你偷听了去,还了得吗?(《晴雯撕扇》)  如上表所示,在[自主](强调“有意参与事件或状态”)、[变化](即“受影响性”)和[可控](对事件具有掌控权)三个特征参数的帮助下,S1到S4式的发展得以刻画,NP1从施事渐变为受事以及NP2由弱受事渐变为强施事的轨迹十分清晰。 本文发掘的“给长被动”用例出自满汉合璧文献、正音教本、曲艺剧本、域外北京话教科书,来源多样,时间分布均匀,恰好弥补了《红楼梦》《儿女英雄传》和老舍作品间的材料断层。据此我们判断:“给长被动”是北京话自身发展的产物。由于同类现象“让”的崛起,“给长被动”受到一定压制,用例数量上不仅远远低于“让”,也落后于“给短被动”。 三、“给短被动”的来源及发展 给”介引受损者或受益者时,宾语可以省略,这种介词悬空现象为“给短被动”的实现带来了句法上的便利,下面两句均可补回受损者,如“给孩子抽破了”“给我毁了”。 (12)孩子的耳朵都给抽破了,你们这里是文明的地方,文明地方干这事儿?(《怪现状》) (13)我有好几个亲戚本家全死啦,就说我家的那点庄稼,这几天一打仗,全给毁啦。(《小民何辜》) 在句(12)中,受事作为话题前提至句首,施事和受损与事也未在句法表层出现,无论是句法还是语义跟短被动句都很接近:  此时,原来的主动句就可能被重新分析为短被动句:  当“给”介引的受益者被省略时,也可能发生类似的重新分析,如: (14)这么着他一拾掇文书稿子,就见他没作好的那件详文稿子,有人给涂改了好些个。他拿起来一瞧,那件详文都给改好了。(《搜奇新编》) (15)(二爷)张罗把大家送出街门,可没顾得收拾客厅,就跑进里院,先到厨房一瞧,敢则家伙都收拾完啦,火也给封好啦,真是一干二净。(《湘裙》) 介词悬空用法有了进一步发展,一些用例无法明确补出宾语,也具备了重新分析的可能: (16)如今把姑娘也带走啦,半年多没来信,也不是给卖了,也不是给害了?(《益世余谭》) (17)挺好的姑娘给送的火炕里头啦。(《苦女儿》) 上述早期用例均处于两解阶段,删除“给”之后,仍能作无标记被动句理解,如句(17)可以说“挺好的姑娘送的火炕里头啦”,这是受事前提所导致的。“给短被动”成熟之后,删除“给”后的句子有时就无法表达被动义,如: (18)结吧金慌慌张张的跑入,气喘嘘嘘的说道:“掌……柜……的给吃了。肝……花五脏都没了。你……老瞧瞧去吧!”(《刘瘸子》) (19)今早起我儿子进山打柴,遇见老虎给吃了。(《北京话语音读本》) 四、结语 北京话被动标记“给”的产生发展是两条语法化路径共同作用的结果。两条路径风格迥异,在“给长被动”的发展过程中,施受转换的实现和被动义的产生是渐变的,语用推理起了很大作用,句法上未经历移位和省略。而“给短被动”的实现则是顿变的,它的产生往大处着眼,受益于汉语语序灵活、“施受同辞”(江蓝生,2000)的特点,受事前提和施事省略满足了句法上的部分要求;往小处看,北京话中“给”介词悬空的特殊用法极为关键。 就Croft(1991)的“致使顺序假说”(Causal Order Hypothesis)而言,北京话中“给”兼表“受益”和“被动”的事实构成了反例。 参考文献: 江蓝生 2000 汉语使役与被动兼用探源,《近代汉语探源》,北京:商务印书馆 蒋绍愚 2002 “给”字句、“教”字句表被动的来源——兼谈语法化、类推和功能扩展,《语言学论丛》(第二十六辑),商务印书馆 蒋绍愚 2005 《近代汉语研究概要》,北京:北京大学出版社 Croft, William 1991 Syntactic Categories and Grammatical Relations: The Cognitive Organization of Information. University of Chicago Press 原文刊于《中国语文》2018年第4期 作者简介:  刘云,对外经贸大学中文学院副教授,硕士生导师,北京大学中国语言学研究中心兼职研究员,主要从事早期北京话文献的发掘整理与研究工作,近年来在《中国语文》《汉语学报》《语言教学与研究》等刊物发表论文多篇,担任《早期北京话珍稀文献集成》主编,《清代满汉合璧文献萃编》汉文主编,校注有《新鲜滋味》《清话问答四十条》(合)、《庸言知旨》(合)、《重刻清文虚字指南编》(合)、《字法举一歌》(合)等。 (责任编辑:admin) |