|

40年,中国经济走过的改革之路

40年时间很短暂,在历史长河中只是瞬间;40年时间很漫长,足可以让婴儿长成壮年;40年时间很关键,在国家社会转型发展的关键时期,会使国家社会发生巨变。这种巨变令人惊叹、令人欣喜、令人骄傲。这一巨变来自东方,这一巨变来自中国。

自1978年至今,40载光阴里,中国实行全面改革开放并不断深化,中国共产党带领全国各族人民锐意进取、一往无前,成功开辟出中国特色社会主义道路。

改革开放让中华民族书写了人类历史上最伟大的发展故事。为生动记录中国共产党领导中国人民进行的这场波澜壮阔的伟大实践,即日起,人民出版社读书会将推出“中国改革开放40周年”系列文章。我们选取了几个方面,将40年间重大时间节点上的主要成就进行梳理,敬请各位书友关注。

上一期,我们已经与大家共同回顾了中国改革的成功密码。今天,我们一起来回顾改革开放40年中国的经济建设,看看国家经济发展历程中所取得的辉煌成就。

纵观历史,像我国这样担负着从高度集中的计划经济到市场经济、从落后的农业经济体到现代工业经济体的双重转型任务的改革前无古人、世所罕见。虽然前进的道路上仍然充满挑战,但是踏平坎坷成大道,斗罢艰险又出发。40年来,中国经济建设,尤其是经济体制改革,经历了4个主要阶段。

经济建设的关键点

(1)

从计划经济到商品经济的改革探索阶段

(1978—1991年)

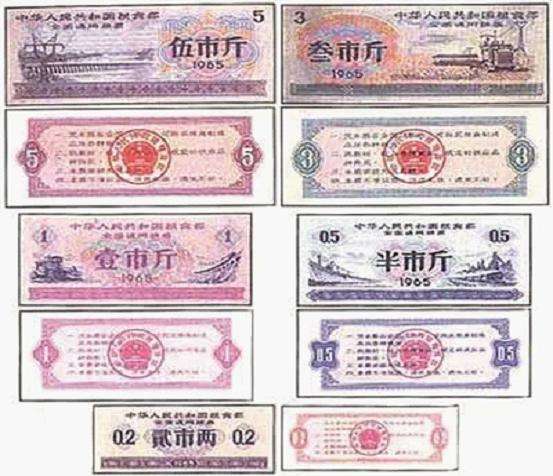

计划经济时期的粮票

自1978年党的十一届三中全会直到党的十四大确立我国实行社会主义市场经济体制,这一时期是改革的启动和目标探索阶段。

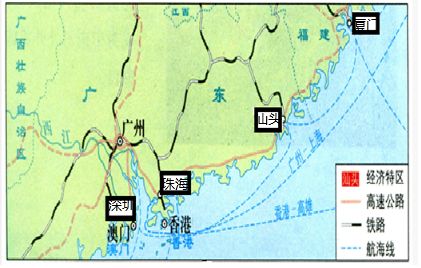

改革首先从农村开始,逐步向城市推进;从开展改革试点,积累经验,再逐步推广;对外开放从兴办经济特区向开放沿海、沿江乃至内地推进。在农村改革方面,安徽等一些地区率先进行了家庭联产承包责任制、统分结合的双层经营改革试验,这一改革取得了巨大成功,得到人民群众的普遍支持,随后推广到全国。在企业改革方面,开展了多种形式的国有企业扩大自主权试点,集体经济和个体经济逐步恢复和发展。在财税体制方面,推行两步“利改税”,逐步推进“划分收支、分级包干”的财政体制改革。在流通体制方面,废除了农副产品的统购统销制度,逐步培育农产品市场。在对外开放方面,1980年,决定兴办深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区。

随着改革取得巨大成功和人们对推进改革的共识逐步形成,1984年10月,党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,确定社会主义经济是“公有制基础上的有计划的商品经济”,改革的重点逐渐从农村转向城市,以搞活国有企业为中心环节全面展开。对国有企业实施了承包制、租赁制等改革措施,积极进行以厂长(经理)负责制、工效挂钩、劳动合同制为内容的企业领导、分配、用工等管理制度的改革,增强企业的内在活力。宏观管理体制方面,以宏观间接管理为目标,对价格、财税、金融、计划以及流通体制等进行改革。采取“调、放、管”相结合的方针,理顺商品和服务的比价关系;大幅度缩小指令性计划;改革银行组织体制;实行各种形式的财政包干制。同时,政治、科技、教育、文化等领域的改革也开始启动。开放沿海14个港口城市,开辟了一批经济开放区。

(2)

市场经济体制框架初步建立阶段

(1992—2002年)

以党的十四大确立社会主义市场经济体制的改革目标,党的十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》为标志,我国正式确立社会主义市场经济的改革方向和基本内容。

到2002年,社会主义市场经济体制的基本框架初步建立。

这一阶段改革的主要内容包括:1994年提出对财政、税收、金融、外汇、计划和投融资体制进行系统改革的方案,确立以分税制为核心的新的财政体制框架和以增值税为主的流转税体系,中央银行的调控职能得到加强。国有企业改革方面,党的十五大确立了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。按照建立现代企业制度的方向,实施“抓大放小”,积极推进国有企业改革和国有经济布局的结构调整。

一批国有大中型企业改制为国有独资公司、有限责任公司或股份有限公司;许多全国性的行业总公司改组为控股公司;通过改组、联合、兼并、租赁、承包经营和股份合作制、出售等形式,对中小型国有企业进行了改革。市场体系得到较大发展,取消了生产资料价格双轨制,进一步放开了竞争性商品和服务的价格,要素市场逐步形成。社会保障体系建设方面,逐步建立起社会统筹和个人账户相结合的养老、医疗保险制度,建立了失业保险、社会救济制度及城镇居民最低生活保障制度。

(3)

市场经济体制初步完善阶段

(2003—2011年)

注:转载请注明来源

责编:周凤玲

(责任编辑:admin) |