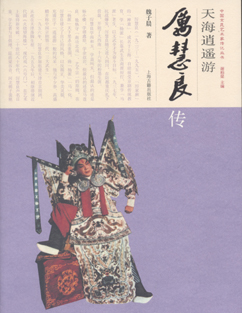

回忆起慧良与我的交往,已经整整40年了。我是1955年看他的戏,并与他定交的。那次他在北京演出了一段时间,我是每场必看,并且在《人民日报》发表了一篇高度赞扬慧良的文章。有一天,慧良来看我,那时我住张自忠路3号人民大学宿舍,五层楼上。慧良来畅谈甚久,他向我提出了一个问题,就是关于《拿高登》里的“醉打”的场面。他说有的老专家、老观众认为传统的《拿高登》原无“醉打”,没有必要增加这些场面。他问我,我是什么看法。我认为这出戏里增加“醉打”的许多身段和场面,是这出戏的创新和发展,既丰富了表演,也丰富了人物性格,而且完全符合情节。高登是个恶霸,也是个酒色之徒,既有了色,岂可没有酒?有酒有色,而且至于大醉,这才是高登,以前没有让他喝醉,这正是不足之处。岂可因为过去没有而不准现在新创?何况演出的效果特别好,观众的情绪热烈。慧良听了我的分析后,觉得非常有理,就决定这样演下来,而我们的交往,也从此开始了。以后每逢慧良来京演出,必通知我,我也一出不落,总是全看。 回忆起慧良与我的交往,已经整整40年了。我是1955年看他的戏,并与他定交的。那次他在北京演出了一段时间,我是每场必看,并且在《人民日报》发表了一篇高度赞扬慧良的文章。有一天,慧良来看我,那时我住张自忠路3号人民大学宿舍,五层楼上。慧良来畅谈甚久,他向我提出了一个问题,就是关于《拿高登》里的“醉打”的场面。他说有的老专家、老观众认为传统的《拿高登》原无“醉打”,没有必要增加这些场面。他问我,我是什么看法。我认为这出戏里增加“醉打”的许多身段和场面,是这出戏的创新和发展,既丰富了表演,也丰富了人物性格,而且完全符合情节。高登是个恶霸,也是个酒色之徒,既有了色,岂可没有酒?有酒有色,而且至于大醉,这才是高登,以前没有让他喝醉,这正是不足之处。岂可因为过去没有而不准现在新创?何况演出的效果特别好,观众的情绪热烈。慧良听了我的分析后,觉得非常有理,就决定这样演下来,而我们的交往,也从此开始了。以后每逢慧良来京演出,必通知我,我也一出不落,总是全看。我记得1962年慧良来京演出。在慧良之前,武汉高盛麟来京,剧目中有《洗浮山》、《长坂坡》、《连环套》,这几出戏我都看了。高盛麟是有名的杨派武生,常在南方,此次来京,形成了北京戏剧界的一个高潮。我对盛麟,也是十分钦佩的。记得1947年我在上海时,就非常喜欢他的戏。所以盛麟这次在京演出,对后来慧良的演出,既是增加了气氛,更是增加了“压力”。 慧良这次演出的剧目,有《长坂坡》、《挑滑车》、《拿高登》、《闹天宫》、《钟馗嫁妹》、《火烧望海楼》等,后一出是近代戏。尽管《长坂坡》已由盛麟示范在前,几乎是崔颢题诗,难以为继。但慧良自有自己的戏路和绝招,“枕戈待旦”一场,赵云“主公且免愁肠,保重要紧”一句道白,于苍凉遒劲中饱含着一腔忠贞的感情,真是声情并茂。当时即有人评价:深得杨小楼神韵。后来在糜夫人投井一场中,赵云于措手不及之际,有抓帔、倒扎虎等一连串连续性的高难度身段动作。慧良演来,依然节奏紧凑而动作利索干净、清楚洒脱,如行云流水,真是神来之笔。看过盛麟这出戏的老戏迷,无不称赞,有的则直认是杨派神韵!慧良的《拿高登》,出场就与众不同:背向观众,反手握大纸扇贴背拍扇,一足独立,一足弯举,踩着锣鼓点子一足移步,自帘门口直到台口,然后大转身亮相。慧良这一亮相,每次都全场彩声轰然。后面“醉打”的身段,更是淋漓尽致,层次分明。开始是目光斜视,用眼神来表示对敌手的轻视和鄙视。继而交手之后,突觉来者不善,大敌当前,一惊而吐,随即酒醒。其呕吐、理须等细节,简练而传神,平添不少生活真实。接着再开打,便是一番生死搏斗,从眼神到动作,都贯串着一股拼死挣扎的狠劲。所以看慧良这出戏,并不是单纯看他的身段动作和开打的种种架势,更重要的是让你看到角色的心理,随着情节的变化而发展。到80年代慧良再演这出戏时,其背向观众独步出场一段,已改为正面出场。我很为此惋惜,曾问过他。慧良笑笑说,已经30多年过来了,体力毕竟不如当年了!然而,我看他“逛庙”一场,在帘门口大喝“闪开了”,如闻惊雷,然后趟马,几个大圆场,其慑人的气势,简直如同猛虎下山,依旧不减当年之勇。 慧良的《嫁妹》,同样是他的杰作,甚至可说是戏中的“神品”。这是一出悲剧中的喜剧,于凄惨苦楚之中深含着人情味。这出戏,处处透露着矛盾的对立而又统一:以一群“鬼”而充满着人情味;在一副丑陋甚至可怕的面貌下却深藏着一颗善良的心;是一副粗犷凶狠的架势而却动作妩媚天真,惹人喜爱;在表面的鬼气森森下却给人送来了琴剑书箫、平安吉庆……所以这出戏旧时常在岁首迎春时演出,以示吉庆。慧良这出戏,重在舞蹈身段和场面的安排,每一个场面都是一种塑形的美、装饰的美,而每一个身段,都是姿态横生,妩媚动人。要说中国戏剧中的塑型美,这出戏恐怕是很突出的。犹记得1955年慧良演这出戏时,有一个场面,众鬼簇拥并高举钟馗,这时台上暗场,一束灯光打在钟馗身上,钟馗高举牙笏,穿一身大红袍,灯光下帽翅摆动,两眼炯炯有神,远看宛如悬挂在大厅中的一幅朱笔写意大钟馗,神彩飞动,栩栩如生。慧良的这些精彩场面还有不少,不能一一缕述,而这一些都是慧良的新创造,与原有的传统程式,有显著的不同。 (责任编辑:admin) |