|

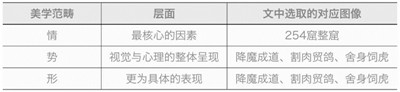

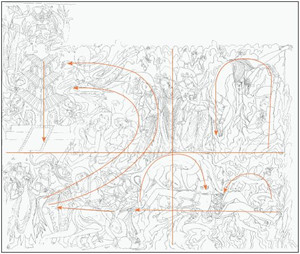

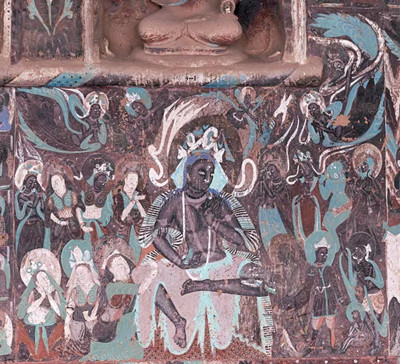

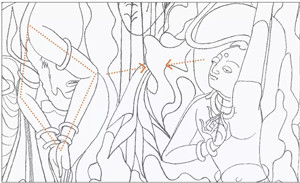

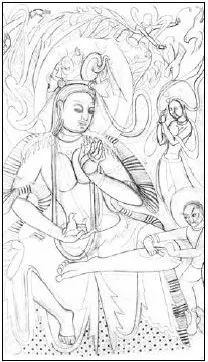

文 | 陈海涛 陈琦 敦煌莫高窟作为完整保存了千年营造序列的佛教艺术宝库,为后人提供了深入体悟古代美学实践的契机,现代学者的相关美学研究成果颇丰。在这里,我们仅以敦煌莫高窟最为经典的洞窟之一——北魏 254窟为例,找寻它与同时代的美学理论创造之间的生动关联。 如表所示,我们将从艺术创作和美学理论中最核心的因素“情”入手,进入到视觉层面的“势”,再进入到更具体描绘的“形”,然后回到综合层面的“审美创作论”。  情 “汉末魏晋六朝是中国政治上最混乱、社会上最痛苦的时代,然而却是精神上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因而也就是最富有艺术精神的一个时代。” 魏晋南北朝期间的战争动荡极大地促进了人们对人生况味“衔血哀伤”的体验,正如钟嵘(?~约518)在《诗品》中所总结的那些感荡心志的情思。而“山岳崩颓,既履危亡之运;春秋迭代,必有去故之悲”,“舟楫路穷,星汉非承槎可上;风飙道阻,蓬莱无可到之期”,对未来的期望与茫然,使“穷者欲达其言,劳者须歌其事”,“情”的抒发被格外重视。 254窟开凿的时段,见证了敦煌历史上最动荡艰难的岁月,对抗西北悍敌柔然骑兵的战争不断在敦煌城外打响,尽管险些被朝廷放弃,但敦煌军民顽强勇敢的抵抗和朝中明智人士的建议保全了敦煌的历史生命。佛教社团在官方系统的组织框架之外,基于共同的信仰,建立“邑义”之类的组织,通过组织民众共同参与造像、办斋会、施舍救济等社会慈善事业,奠定了敦煌社会在动荡中团结民众、凝聚力量的重要基石。那些虔诚的开窟者,很可能在最困难的时候还延续着石窟开凿的工作。“逼切危虑”的时代背景决定了他们对生命之“情”的凄怆有着深刻体验;也正是这“或骨横朔野,或魂逐飞蓬;或负戈外戍,杀气雄边” 的抗争之境,加之佛教“护世护法护国”的思想、安定社会民心的教义,令他们把对现世与未来的企盼都全情投入到石窟营建之中。  254窟内景 从此角度,或可更恰切地领会254窟所具有的强烈而丰富的心灵氛围。“自魏晋以来,社会动荡强烈地震撼了人们的心灵,危机促进了人性的觉醒与思考力的发展,生命的苦痛激发了人们对人生的高度敏感与思考”。正是254窟种种“智慧兼深情”的表现,构成了其艺术如此感荡人心的基础。 势 “势”是华夏美学中最为核心的范畴,意为趋向、方向、动态,核心属性是一种力量生成与运动的表现,政治、军事、风水堪舆等领域亦广泛使用这一概念,在书法史中也显示了其特殊的重要性。 在绘画中,顾恺之在《画云台山记》一文中细致记录了他对“势”的思考,这也是迄今出现在画论中最早的论“势”之文。他规划的一幅道教题材画作中,山水成为表现超越感与高迈氛围的重要元素,“势”被特别重视——山势蜿蜒如龙,鲜艳的朱丹突出最具险绝之势的山崖,画的主角天师坐在山崖之上。山石相互呼应重叠以强调“势”的运行,“并诸石重势,岩相承以合”。画面结束处,一只饮水的白虎匍匐在山涧下,使得“势”降下并收拢起来。在这篇论画之文中,顾恺之对“势”的布置与对观者目光的预设令人深感兴趣,在他看来,观者的目光正是在“势”的带动下,通览了丰富的画面,领略到险绝山水背后的宗教感。 顾恺之对于如何在公共空间中把握观众的兴趣一向很有策略和智慧,他年轻时在瓦棺寺绘制的维摩诘像便借此大获成功。可以想见,在魏晋南北朝时期,在包括众多僧道寺观在内的公共空间的艺术创作中,更大的画幅、更复杂的故事、更多元化的展示空间、更多的公众品评,促使画师更努力地思考如何把握观者们的目光,如何使画面更有力、集中、富于表现力。 正如顾恺之在《画云台山记》中所设想的那样,现代心理学的研究也已证实,视觉活动是一种积极的探索,与照相的消极性不同,它是有高度选择性的,对于“力”的运行极为敏感,这也正是“势”得以发挥作用的生理机制。“势”形成不断生发与运行的力,统摄了造型、色彩与故事情节,进而引导观者的目光走向和心理感受,使作品与观众之间构成有效的交流与互动。  在《洛神赋图》中,画家利用人物的顾盼与视线的关联,将长卷中的人物连接起来,制造出一种内在的情感互动 在254窟的壁画艺术表现中,“势”同样也被画师所重视,对“势”的运用手法灵活多样,与不同的壁画主题紧密结合,各有特色。在《降魔成道》中,画中魔众剧烈的动态所形成的力量趋向,与端坐画面中央、如如不动的佛陀,以及佛陀身后饱满的背光,构成了强烈的张力关系。通过这一动一静之势的角力,观者会感受到,在画面上,最终魔众们纷扰的攻击之势被佛陀安定且外张的势震慑消解了。   《降魔成道》一动一静的抗衡之“势” 相对于《降魔成道》较为直白的对抗之势,《舍身饲虎》设计了更为复杂的“势”的运行之路,起承转合,将极为繁密的人物场景和故事情节尽数包含在不足2.5平米的壁面中。《舍身饲虎》的“势”蜿蜒回环,正如刘勰在《文心雕龙·附会》中所言:“若夫绝笔断章,譬乘舟之振楫”,当画面的内容结束时,“势”的力量还在绵绵不绝地运行。当观者观看完一次之后,“势”还会引领观者不知不觉中再次开始新一轮的观看——收获更多,感动更深。   《舍身饲虎》回环曲折的运行之“势” 如果没有现代科技的帮助,对于另一铺壁画《割肉贸鸽》中的“势”,我们的认知将会有重大缺失。当我们仅凭肉眼观察,会发现《割肉贸鸽》中有一种并未完成的“势”。在画面的下部分,由人物目光构成的“势”的指向性非常明确:尸毗王的家眷哀婉地注视着画面中央的尸毗王,尸毗王则镇定地注视着画面的右下角——在那里,最残酷的试炼时刻到来了,当割尽全身的肉也没有秤盘那边的鸽子重时,尸毗王决然地坐到了秤盘当中。于是,通过视线的连接关系,一个非常稳定的三角形被构建了出来。然而,画面上半部分那些剧烈运动的形态:抖动的头冠飘带,追逐而下的鹰和鸽子,赞叹的天人,哀伤的眷属,这些元素围绕在尸毗王周围,却缺乏一种与尸毗王的关联,“势”在此断失了。 然而,当我们使用紫外光观测设备来重新观看时,惊讶地发现几成空白的尸毗王的裙裾上,已经褪色的部分又被紫外光所激发而变得清晰可见——那是繁密而波动的衣褶——画面上半部那些飞动激荡的形象与尸毗王富于动态的裙裾衣褶相连,形成了一个富于动态的倒三角之“势”构成了一种对抗,那么《割肉贸鸽》中的相合之“势”则既从容、镇定又激昂、飞扬,成功地将一位在痛苦中战竦、因信仰而无怨无悔的尸毗王形象塑造了出来。   《割肉贸鸽》上下交叠的相合之“势” 北朝的禅观经典强调信众要对佛的影像和事迹产生彻底的感动,图像与心灵感受之间的关系被佛教的禅观修行特加强化了,而“势”便正是连接图像与观看者的桥梁。可以想象,这种由“势”所营造的整体画面氛围无疑会给古代信众留下语言所无法传达的感动与体悟。 传神写照正在阿堵中 《世说新语·巧艺》中记载了一则顾恺之的故事:他画人像,很多年都不点眼珠,别人问他为什么要这样,他说:“四体妍媸,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。”也就是说画像要能传神,最重要的就是眼睛了。接下去,他还强调,要想画出灵活生动的眼神更难,“手挥五弦易,目送归鸿难”,“手挥五弦”,“目送归鸿”,本都出自嵇康的同一首诗,表达的是人一种“俯仰自得,游心泰玄”的心境,但顾恺之认为,要画出手挥五弦的动作是相对容易的,可画出目送归鸿的神态就太难了。这些说法都充分体现了魏晋美学对眼睛与传神的重视。 在254窟的壁画中,我们可以看到很多令人过目难忘的传神的眼睛。比如《舍身饲虎》中持骨骸的天人恸哭的眼睛、萨埵母亲失神下耷的眼睛,《降魔成道》中魔女们秋波暗递的眼睛,《割肉贸鸽》中尸毗王注视秤盘中自己的眼睛……这些眼睛超越时空交流传神,塑造出一种“心灵的动态”。最典型的,是《舍身饲虎》中萨埵以竹枝刺颈,然后纵身跳下山崖时对“两个”萨埵对视的表现,这种面对生死的自我问询,宁静而决绝,表现了萨埵镇定而丰富的情感,具有一种非同寻常的心灵深度和佛学意味,在美术史上非常罕见。   两个“萨埵”对视 这种对人内在心灵的重视亦可能得益于南朝美学家、佛学家、画家宗炳(375—443),他“首次明确提出了‘人是精神物’的观念,把人定义为一种精神的、心灵的存在,里程碑式地在儒家标榜‘礼义’人格,玄学追求‘自我’人格之外,建立了‘精神’人格,体现了古代士人人格理想由外而内、由形而神、由生命而精神、由存在而心灵的拓展深化过程”。也许正是这种在对人的自我认知中“由生命而精神、由存在而心灵”的拓展,启发了《舍身饲虎》的画师绘制了“两个”萨埵,他们的目光紧密对视,如同“肉身我”与“精神我”在生死离别之际彼此审视与问询,至今仍令观众有所思悟。 以形写神 “以形写神”是指利用形体来塑造精神气质的艺术手法,往往与艺术家对客观世界的想象与创造相伴相随。这个美学命题也是由顾恺之提出的,作为画家,这无疑是最重要的才能。 力与飞动的形 生命之力量与气势和美有着天然关联。中国传统中,这种关联很早便被重视,孟子的“吾善养吾浩然之气”,庄子的“解衣磅礴”,《周易》的“天行健,君子以自强不息”都强调了此点。在中国的书法艺术中,对于世间万物的动态模拟也非常突出,崔瑗在《草书势》中描写的草书形态有如“竦企鸟跱,志在飞移,狡兽暴骇,将奔未驰”“腾蛇赴穴”“注岸崩崖”,都形象地描述了草书的动态之美。很多东西方研究中国艺术的论者都认为,中国艺术所表现的理想美,不在于它的装饰性、工艺性,而在于其中所蕴含的伟大生命理想,不管客观物象被描绘得多么美丽,那也不是纯粹的如实写生,因为它寄托着人们崇高的企愿。 254窟壁画最能体现这一点的是《降魔成道》中魔怪的表现,那些“张眼吐舌,跳踉偃仆,抵掌顿脚”的魔众,或将整个身体紧绷成一条弧线,或反身发力刺矛,或两臂外展担山,显示出极强的力量感与动感。既区别于印度地区魔众侏儒般矮短的滑稽喧闹,也不同于犍陀罗地区的魔众拘谨安静地罗列于佛陀两边,同时又比西域克孜尔地区的魔众更注重动态,更能体现汉文化中重视“力”与“飞动”的审美传统。而且,254窟的魔众在继承汉代艺术的生动之外,又加强了个性特征的表达——那些攻击失败的魔怪,面部与腹部的表情透露出惊恐无措的尴尬,非常风趣;还有两个魔众成员彼此纠缠着跌倒,其狼狈状态表现无余,比之生动又增加了精神与性格层面的刻画。  254窟《降魔成道》中的魔怪 在《舍身饲虎》整体比较稳重的造型感中,画师将最具有“飞动”感的造型赋予了白塔边上的飞天,他们昂扬的动势将画面之前沉郁的气息一扫而空,将永恒不朽的信仰之力导入光明的白塔。而《割肉贸鸽》中画面上半部众多飞动的饰带造型,带来强烈的动感与情感力度,也是之前其他地区的图像所未表现出的,这同样与华夏美学传统中重视“飞动”之美一脉相承,同时又注入了佛教的内在精神元素。 “几何形尺度”与“以形写神” 顾恺之论《北风诗》一画时,便已专门论及绘画的“形”之美:“美丽之形,尺寸之别,阴阳之数,纤妙之迹,世所并贵。”这段论述最重要的价值在于,顾恺之把“形”之美与尺度问题联系起来了。刘勰在《文心雕龙·定势》中也指出:“如机发矢直,涧曲湍回,自然之趣也。圆者规体,其势也自转;方者矩形,其势也自安。”其中“发则直、曲则回、圆者转、方者安”的比喻,具有一种几何学与力学的“尺度观”。这些艺术实践的表现与“尺度观”的提出,除了艺术创作的规律和艺术家的悟性使然,大约也可以归结到魏晋南北朝期间,中国在自然科学领域的数学教育与研究、天文学、材料科学、工具研发、地理科学等多方面取得的成果。祖冲之( 429—500)求出了高精度的π值,其《大明历》的某些关键数据与利用现代科技得出的数值相差极微;而河西地区也有高水平的数学家存在,成书于十六国后期至北魏初期的数学教科书《孙子算经》刊行于世,其中教授了许多数学及应用技巧;完备的图学概念被建立了,例如刘徽于公元263年以“析理用辞,解体用图”的方式,对勾股定律的证明、圆形直径的获得做出了精彩直观的几何推演设计。这些成就或许使得当时的人们有能力以一种具有“尺度”的目光去看待、度量与表现世界。 在《舍身饲虎》的艺术实践中,画师很巧妙地使用了类似于几何学的尺度观来构架画面的“势”,塑造人物精神。在刺颈与跳崖的萨埵的目光自我注视之际,他们的身体造型可以概括为若干三角形的叠加,尤以跳起后收起的左腿最为明显。画师还将基本的几何形进一步演绎,将萨埵刺颈的场面放在了锯齿状三角形群山叠加的画面中,营造出一种逼仄窒息、令人不禁咬紧牙关的紧张感。紧张的场面、坚毅的体态、从容的心境,三者共同构成了这个场面难以言传的美学深度。  萨埵刺颈与跳崖画面中所包含的三角形造型分解 在《割肉贸鸽》中,尸毗王的体态同样包含着平行的框架性以及垂直与水平的造型,形成了身体的三角形与外围视线连接形成的三角形之间的呼应;而在《降魔成道》中,佛陀的造型力量与他的坐姿所包含的三角形、背光的饱满弧度密切相关。 “纤微向背,毫发死生”的微妙造型 书法家王僧虔(426—485)在《笔意赞》中说:“纤微向背,毫发死生。”顾恺之强调在画眼睛的时候:“若长短、刚软、深浅、广狭与点睛之节,上下、大小、浓薄,有一毫小失,则神气与之俱变矣。”这些谈的都是在造型上“差之毫厘,谬以千里”的微妙感受。 在临壁画的过程中,我们体会到254窟造型讲究、绘制精准,与普通工匠绘制的洞窟绝不相同。举一个例子,《割肉贸鸽》中尸毗王的坐姿就很难把握,他的头微微低下,上身倾斜,而腿部却非常稳定。头、颈、肩的关系恰到好处,仰一分则显自傲,低一分则显自怜,准确传达了他慈悲、坚定而悲悯的心态。印度龙树山考古博物馆所藏的一件公元2—3世纪的尸毗王图像坐姿与此表现十分相似,但相比之下,印度那幅图像的尸毗王坐姿更显日常化,而254窟则在此基础上强化了身体躯干的平行呼应关系,这样的动作实际上很难做出,因此造型更为抽象而有概括力。在我们的临本上,为了追摹与体验原作的造型,这些部分都经过了反复的擦拭与修改,壁画中的人物造型设计很难轻易描摹下来,也可见当时绘制者细致入微的斟酌推敲。  尸毗王坐姿对壁临摹线图 相似的例子很丰富,再如《舍身饲虎》图中,萨埵生死凝望的场面,目光正是透过弯起的肘弯与飘带之间细小的缝隙,而与对面的目光相连接;在《舍身饲虎》中,留有许多画面调试改动的痕迹,例如被改为直角化的小虎的尾巴,便是为了塑造其所指向的萨埵发愿场面的坚毅感。 何以匠心 254窟诸多精彩的艺术表现,又是如何构思而成的呢?我们亦可以在其时代美学中找寻答案。刘勰在《文心雕龙·神思》中提出:“陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞。”这个重要的审美创作论大意为:文思的陶冶得出,关键是摆脱利欲束缚,心中空灵专注,神气通畅振奋。并且要注意学习积累经典,博采众长,了解情理与艺术规律,细致分析,顺畅地表达。具体到佛教美术创作,经文、图像传统、现实生活就是画师拥有的三座宝山,“疏瀹五藏,澡雪精神”的心灵准备,使画面有深沉、博大的情怀,而“积学”“酌理”“研阅”“驯致”的学习、观察、借鉴与修养,更使画师获得了出众的表现技巧与创造力。 《舍身饲虎》左下方众人悲悼萨埵的场面中,唯有一人没有陷入悲恸之中,反而用清水洒在扑倒在地的人身上,令之苏醒。这种出离悲恸、获得觉醒的契机,最终使得萨埵的亲人们开始从悲痛中恢复过来,转而赞叹萨埵的功德。这一举动造成了画面“势”与情感的重大转折,而这个洒水者的出现,在现存的舍身饲虎图像史中是唯一的。《金光明经》中的偈颂部分数次提到了“洒水”,可并未详细表述,但 254窟的画师着意选取了这个潜含重要象征意味与转折契机的动作——洒出清凉之水,唤起觉醒,来作为整个“众人悲悼”场面的点睛之笔,不能不说他对这个故事的文本非常熟悉,而且能够洞悉表象背后的深刻义理。

俯身扑向骨骸的亲人尽显难以自抑的悲哀,一手持水瓶的人,将密集有力的水点洒落到俯身捡拾骨骸者的背上 |