|

任晓雯, 1978年生于上海,复旦大学新闻学院毕业,获硕士学位。1999年开始发表作品,小说有《她们》、《岛上》、《阳台上》、《生活,如此而已》等。

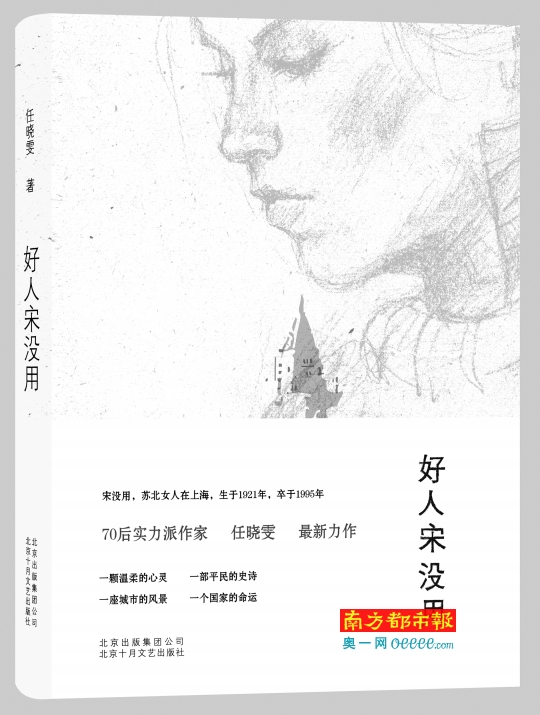

任晓雯的长篇新作《好人宋没用》,是一部小人物的心灵史。宋没用,苏北人家的小幺女,历经饥馑、战争、离丧,移居大上海目睹新旧社会交替。她和所有传统女人一样默默生养,和所有普通人一样在尘土里坚韧地存活。500多页文字,写尽这位婆娑走动着的老太劳苦的一生。

小说的时间跨度七十余年,历史波澜壮阔,作者却摒弃宏大叙事,采取沉缓的手法,将大事件融化于小细节,将历史的起落沉浮折射于日常的嘈嘈切切、“鸡零狗碎”。时代被推远了,成为人们生活里的“背景噪音”。

任晓雯以学者态度深入历史的肌理,却在那里发现岿然不动的人性与高深莫测的运途。“神叫日头照好人,也照歹人。”《好人宋没用》砥砺三年而成,语言被有意“做旧”,话本腔调混搭沪语,读来古雅鲜活。写作时,任晓雯心里一直影影绰绰伫立着几个伟大的前驱:帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》,托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》,陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》……都是以小人物命名的宏大创作,也都触及人生的终极命题。

而宋没用,“她是仰望者,探寻者,是旷野中的飘荡者”,是被从历史洪流中打捞起来并可能因文字而不朽的“受选者”。她身上埋织着作者对生命,对写作行为的更深层次的理解。

访谈

南都:你在《浮生》里塑造了一系列有故事的小人物,为什么单单拎出“宋没用”写成了长篇?你的生活里有宋没用的原型吗?

任晓雯:生活里没有原型,宋没用是虚构的。最初我就想写一位中国老太太,恰好《浮生》里有一位,就借个由头写起来。事实上写出来以后,两篇里的老太太,是截然不同的两个人。

南都:为什么这本小说的名字叫《好人宋没用》?在我看来,宋没用是一个心地善良、思维简单的传统妇女,但也并非“滥好人”,并非没有生活智慧和小心机。你对“好人”的定义是什么?又是“好人”,又是“没用”,这之间是否有一点反讽的意思?

任晓雯:《罗马书》里说,“没有义人,连一个也没有。”倘若要我塑造全然高洁的人物,我是不行的,因为从没见过这样的人。宋没用当然不算道德楷模,她有懦弱、自私、随波逐流的品行,在重大事情上也糊涂。但她心地柔软,常有怜悯,这让她在黑暗之中,依然存留人性光芒。这是我使用“好人”一词的具体语境。

“没用”是他人的界定,她愿意叫自己“梅用”。在相当长的人生里,宋没用作为“宋梅用”而存在。她为自己改了名,这里面有尊严,有独立意识,有对美好事物的向往。

至于“好人”和“没用”的张力,我想读者可以自行解读。我无意书写高洁者如何溃败于浊世。人人都倾向于把自己想象得高洁。控诉者多,忏悔者却太少了。

南都:你写这本小说的要旨在于塑造人。宋没用74年的人生,其实缺乏特别波澜壮阔、可圈可点的事迹,小说家在处理这种相对琐碎和日常的题材的时候,如何能避免乏味,一直牵动读者的神经?

任晓雯:宋没用跟绝大多数中国老人一样,历经战争、离乱、饥饿和死亡。这绝对是大开大阖、大起大落的人生。但我故意用平缓的语气和细节化的方式去书写。十五年前,我写过一篇文章,分析《霍乱时期的爱情》的技巧,试图窥探马尔克斯“外祖父母讲故事”式的叙述奥秘。他让整部作品在绵延的细节中流转。他削弱大事件,抬升小事件,将大小事件统一到平缓的语气里。用这种方式书写人的一生,简直再好不过。恰似爷爷奶奶夏夜乘凉,摇着蒲扇跟你述说往事。他们平淡地讲,你平淡地听,听完躺到床上一琢磨,久久回想,叹息不已。

人物不是作者观念的传声筒

南都:无论宋没用的妈方小姐和宋没用这两代妇女,一生的主题就是“生养”。宋没用的女儿杨爱华看似拥有某种自由意志,最后也是死于难产。我觉得这里面折射出作者对传统中国妇女被当做“生养工具”的一种怜惜和否定的态度。从“生养”这件事上,是否也可看出几十年来中国社会女性地位的改变?

任晓雯:你的观察很敏锐。我在写作时并未特地思考这个主题。我是依据对人性的认识,推动具体情节发展的。中国女性地位至今有没有改变?表面看,确实改变了。但我作为一名中国女性,在生活里经常会意识到,隐蔽的观念秩序是难以撼动的。

南都:你透露《好人宋没用》这本小说其实思考的是人的生死问题。小说里写到方小姐、宋大福、赵杨氏、杨爱华乃至宋没用本人的死,每一处都没有过多渲染,好像人们都太着忙于去活,而把死当作一件生活中的寻常事。作为小说家,你自己对于生死是怎样的态度?你怎样把自己的态度通过人物或情节加以体现?

任晓雯:死亡当然是最寻常的,因为人人必有一死。死亡作为物理事件,是瞬间之事。我的书写重点不在于这个物理瞬间,而在于人们面对必死的命运时的态度。

中国人忌讳谈死,不谈不代表不想。在肉体老病时,在至亲过世时,人总会意识到死亡问题。《好人宋没用》的几个主要人物,方小姐、杨赵氏、倪路得、杨爱华,都是有态度的。她们的态度,部分构成了中国人在信仰和死亡问题上的精神光谱。

宋没用当然也有态度。可以这么说,我写宋没用的一生,就是为了写她的死亡。写一场艰难跋涉的征途,是为了写那个最终的奔赴之地。这是一场由过程和目的共同构成的意义之旅。

我本人其实并不完全赞同宋没用对死亡的态度。在我看来,她是一名旷野中的飘荡者。但我尊重宋没用,她不是我观念的传声筒,她拥有自己的体验、智识、自由选择的能力,就像每个真实存在和存在过的人一样。

南都:小说里写到苏北人移居上海的经历,你在附注里也提到宋榔头的经历,部分参考了《苏北人在上海,1850- 1980》一书,苏北人在上海受歧视,是不是一个历史现象?它是什么原因造成的?为什么重要到成为一本社会学著作的研究课题?

任晓雯:我没有重点关注歧视问题,也不太了解社会学进路。我构建小说时,想到的是空间呈现。宋没用的一生,是从棚户区到里弄街面房,再到小洋房,最后终结于一间浦东的商品房里。这样的安排,从地理上涵盖了上海的重要风貌。而苏北人在上海的身份设定,使得这种空间转移成为了自然而然。

把语言做旧,能增加时间感

南都:《好人宋没用》的语言一如既往地考究。你曾说想“回到明清小说的语言传统,寻找一种口语式的古典意味。”我个人觉得《好人宋没用》的语言是话本小说语调和上海方言,因此显得别有风味。你是怎么找到并保持这种语感的?会不会担心它与我们当代的语言习惯相距太远,以致将部分读者拦在门外?

任晓雯:我觉得用这种语言书写《好人宋没用》最恰当。故事从1921年的上海开始,地域和时间都是明确的。把语言做旧,能加增时间感,沪语则产生了地域感。这样就让宋没用站在了立体的背景之上。

当然,这种语言对读者是有挑战的。很多人习惯了没有难度的语言,就跟随口说话似的,冗赘,反复,拉杂,写和读都不需要动脑筋。真正的文学语言肯定不屈就这种懒惰。文学语言是要让人从躺倒状态坐起,定睛于纸面,慢慢地读,静静地体会。

《好人宋没用》上市月余,不少读者上网晒书。有的在书页上划着重线;有的在书里贴满彩色标签,还有的把不认识的字记满整个扉页,然后逐个查字典。我很感动。在一个整天刷手机的年代,还有人认真对待我的文字。在此表示感谢。

南都:你在后记里提到《安娜·卡列尼娜》、《日瓦戈医生》、《卡拉马佐夫兄弟》、《一颗单纯的心》这样一些描写小人物的西方小说,并说《好人宋没用》是向福楼拜的传统致敬。是否可以理解为,你现在更看重的是那个曾经被现代主义、先锋派小说所抛弃的19世纪古典的小说传统?你目前的写作是否还有文体实验的冲动?

任晓雯:我没有太多关于叙述风格的自我设限。经过一代代作家的创作,文学技巧已经发展成一座庞大的兵器库,我可以走进去,使用任何称手的兵器。如果足够幸运,还能制造一件属于自己的小小的新颖的兵器———虽然在当下,这样做的空间已经不是很大。

当然,在比喻之外,真实的写作并不能像挑选兵器那样随心所欲。每个写作者都有他的路径依赖,只能循着已有轨迹而写,只能追踪自己的问题意识而写。技巧不是我的终极追求。技巧对于我,只是一个可用之物。

具体就《好人宋没用》而言,我用写作者的眼光去看,它的古典意味主要体现在对时间的处理上。这里的时间是线性的,光阴静静地从宋没用的一生流淌过去,文字也静静流淌过去。这是我想要的长河式的效果。但未来写作小说时,我当然可能采用更现代的时间处理方式。长久的时间,短暂的时间,过往的时间,未来的时间,都可以浓缩起来。在那样的小说里,一瞬即是永恒。

南都:写作《好人宋没用》这本小说花费了你多长时间?你个人对它满意吗?在写作的过程中有没有遇到特别艰难的地方?

任晓雯:我天天写,写了将近三年。《好人宋没用》完成以后,我想把以前所有文字都烧了。这不代表我对《好人宋没用》完全满意,只是有了比较,让我对以前的文字太不满意。

我也希望尽快对《好人宋没用》太不满意起来,因为这能证明我的写作还在往前走。我最怕满意。对自己满意,灵魂就死了;对自己的写作满意,写作就死了。

南都:接下来有什么写作计划?

任晓雯:《浮生二十六章》待出版,中短篇集《阳台上》会随着同名电影的上映而重版。另有一部随笔集在收尾,一部短篇集已完成大半。明年打算写小长篇。

(责任编辑:admin) |