|

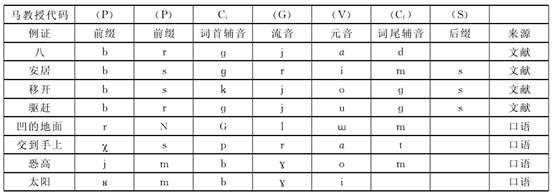

根据文献语言或实际口语中的例证,我们大体可以将马教授的音节构拟简化为下面的表格。但是在实际语言或文献语言里是否是前缀就值得讨论了。另外原始汉藏语系(藏缅语族)元音是否分长短,也有不同的看法。  上表中前4行的例证是从藏文中找出的例子,后4行是从实际口语中选出的例子。 类似马教授的观点,在国内也有一些学者有相类似的看法。例如《藏语词族研究》的作者张济川教授就认为,藏语的前加字、上加字都是有语法意义的词缀。他在书中写道:“藏语书面语有g-、d-、b-、m-、v-、r-、l-、s-共8个辅音前缀。”[4]可见他也是把藏语的前加字和上加字都看做词缀的。 三、问题的实质 有关这个问题的讨论,主要涉及原始汉藏语系语言究竟是单音节的词根语,还是多音节的语言,涉及原始汉藏语系语言音节的起头有没有三合、四合的复辅音,涉及现在保留在部分藏缅语族语言里的复辅音的来源问题,究竟是形态成分拼接而成的,还是原始母语本来就有的,它是不是词根的一部分,在构拟原始汉藏语系同源词词根的时候要不要构拟这些前缀,还涉及我们如何解释汉藏语系语言的许多历史音变规则。因为一些被人们认为前缀的语音成分,后来由于历史音变的结果,已经成为现在许多语言里词根的一部分,几乎是难解难分。我们为什么一定要把这些语音成分看作前缀,而不是词根的一部分?再就是现在一些存古现象比较多的藏缅语族语言里,我们仍然能够清楚地看到既存在大量表示语法意义的前缀,又存在大量没有语法意义的复辅音,在这些语言里,作为表达语法意义的前缀与没有语法意义的前置辅音是有明显区别的。 根据我个人的长期观察和研究,我认为,在讨论这些问题的时候,有以下几点是应该加以注意的: (一)在实际口语里,前缀有两类,一类是成音节的,一类是不成音节的。成音节的一般不大可能是复辅音的前置辅音,而不成音节的又可以分为两类,一类是有语法意义的前缀,另一类是没有语法意义的属于词根一部分的复辅音前置辅音。后者是这里要讨论的重点。也就是上面表中的前两栏中的两个(P)。这个(P)究竟代表的是前缀(Prefix),还是复辅音的前置辅音 Pre-initial。虽然代码都是 P,但是性质却完全不同。前者是语法或形态成分,后者是词根的一部分。 另外,有的人说,不成音节的辅音本来带有一个自然元音[ə],读得比较轻,像半个音节,或者有的人说是弱化音节。这一点与语言的实际情况是有出入的。在藏缅语族语言里,属于这一类的语言仅仅是喜马拉雅周边的一些藏缅语族语言,如独龙语、景颇语、达让语、格曼语等。这些语言里有我们通常所谓的弱化音节。但是羌语支语言和藏语方言里复辅音中的前置辅音,是感觉不到带弱化元音的。 (二)藏缅语族语言有数百种,在长期历史演变过程中,由于发展变化不平衡,已经形成了巨大的差异。有的有丰富的语法范畴,用多种多样的形式表达,有粘附性词缀,屈折性形态……等一系列语法形式。有的已经分析化,有的语言尤其是彝语支语言,形态变化基本上已经消失殆尽。从语法形式多样化的语言到语法形式简单化的语言,在从事跨语言比较的过程中,我们看到了他们历史演变的脉络,也就是我经常说的语法演变链。同样,在跨语言同源词的比较中,我们也同样发现从复辅音比较多的语言到复辅音消失殆尽的语言,存在一条语音演变链。奇怪的是一条是语法演变链,一条是语音演变链,这两条演变链在同一种或同一组语言中,几乎是同步的。换句话说,形态丰富的语言,复辅音数量也相对比较多,反之,形态不发达的语言,复辅音基本上已经简化得比较厉害,或者已经完全消失。这种现象不仅仅在跨语言比较中发现,在差异比较大的方言比较中,我们也能够看到,例如羌语支语言的比较或者羌语的方言比较中我们就能够观察到许多这样活生生的例证。 (三)前面提到,表达语法意义的前缀和复辅音的前置辅音由于在形式上存在雷同的情况,因此增加了区别的难度。但是客观存在的事实是,在藏缅语族语言音节起首的辅音丛里(这里我不把音节起首的多个辅音叫复辅音,而叫辅音丛,以示区别),一部分辅音是有语法意义的,另一部分是没有语法意义,这一点十分明显。我们不能够由于难以区分而不加区别地全部都说成是前缀吧。从理论上说,这种区别是非常必要的,在构拟原始汉藏语系(藏缅语族)同源词词根的时候,我们是没有必要构拟这些词缀的。因为它不是词根的一部分。如果是这样,问题又来了,藏缅语族语言里出现的那么多“前缀”(有的语言有数百个辅音丛,每个辅音丛又有数个乃至数十个出现频率),肯定是后起的了,他们又是通过什么样的语法化途径或方式形成这样庞杂的词缀构成的语法体系的呢? (责任编辑:admin) |