|

曹禺

老舍

郭沫若

夏衍

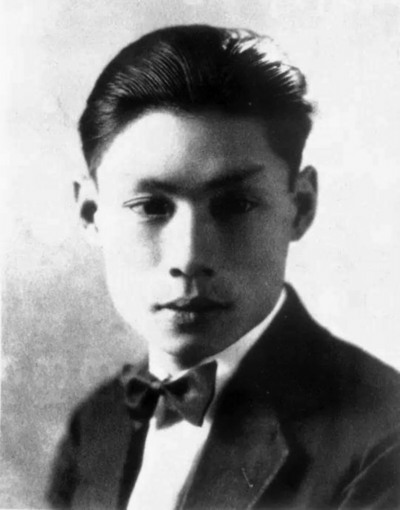

田汉

洪深

吴祖光

周贻白

李健吾

阿英

编者按

尽管戏剧学者尚有讨论,今年仍被认为是中国话剧诞生110周年。纪念,是为了寻索源泉,再度出发。本刊采访国内卓有建树的若干位剧作家、戏剧导演和戏剧学者,分为剧场、剧作和思潮三个专版,对110年来的中国话剧遗产略作回望,对当下戏剧问题真诚探讨。期待未来中国话剧迎来更丰盛的华年。

受访人:

田本相,中国艺术研究院教授

林克欢,戏剧学者,戏剧评论家

林荫宇,戏剧导演,戏剧教育家

过士行,剧作家,戏剧导演

潘惠森,香港演艺学院戏剧学院院长,

剧作家,戏剧导演

傅 谨,南京大学文学院教授

吕效平,南京大学文学院教授

李亦男,中央戏剧学院教授,戏剧导演

李建军,戏剧导演

1.为什么只有曹禺和老舍的剧作被反复排演

李静:从中国话剧史上看,作品至今仍被频繁上演的剧作家不多,似乎只有曹禺、老舍先生的剧作仍有强大的生命力和影响力。这是为什么?

林荫宇:曹禺先生、老舍先生的某些作品,如《明朗的天》、《青年突击队》、《红大院》等也有历史局限性,也缺乏反复排演的生命力。

其实,他们能频繁上演的代表作在各个时期复排时,也烙下了不同的时代印记。把《茶馆》1958年、1963年、1979年三个版本作简单对比,即可看到。

《茶馆》1958年演出第一版后,有评论说它“怀旧”、“低沉”、“感伤”,建议改为以康顺子母子为主线、儿子上山参加革命的积极主题。因老舍先生的坚持,1963年演出时未作此修改。

1963年版最大的改动是增加了幕后的学生反内战、反饥饿、反迫害的示威游行,台前能听到清晰的口号声和革命歌声。并把1958年版里两个罢课的小学教员来茶馆喝茶,改成1963年版的四五个示威学生借茶馆为被宪兵特务打伤的女学生包扎伤口——这就把敌我斗争的残酷、人民的革命反抗直接推上了舞台。当然,主题也变得积极了。

1979年版有一个极有趣的更动:示威学生们唱的歌曲变了。1963年版唱的是《解放区的天》,1979年版唱的是《团结就是力量》。

再说《雷雨》舞台阐释的时代变迁。1954年版的《雷雨》被解读成“它鲜明地刻画出以鲁大海为代表的中国工人阶级和以周朴园为代表的民族资产阶级之间的矛盾”。复排中加强了鲁大海的反抗性、不妥协性和思想的进步性;挖掘、添加了鲁妈对周朴园虚伪性的发现与揭露。甚至表扬曹禺在中国革命处于低潮的1933年,能写出鲁大海这个人物,写其和周朴园之间的斗争,并且明确地同情鲁大海一边,说明“曹禺的思想境界是很高的”。

曹禺自述:“评论家们说我写这个剧本有比较进步的思想在指导着我,我当时还不大领会”,“我写《雷雨》的时候(1934年——编者注),很年轻,那时不怕人说,不怕人批评,没有那么多顾虑,也没有想到一定要达到什么社会效果,甚至连主题也没有预先想到它”。

曹禺先生、老舍先生能够在各个时期频繁上演的代表作,都是以艺术为本位,写那个时空下的人,人的生存状态、人的欲望、人的潜在意志、人的深层情感,写出了人的灵魂的丰富性、复杂性和深刻性。

吕效平:因为我们的社会在现代化的门槛前徘徊太久。

傅谨:话剧是西方引进的戏剧样式,而曹禺和老舍都深受西方艺术观念和手法影响,这是他们的作品与话剧的表现形态较能有机融合,所以相对成熟的原因之一。当然更重要的是他们对人性的洞察、深刻的表现和天才的表达,使之超越了狭隘工具论的束缚。

2.那些值得重新“发现”的剧作家和剧作

李静:除了曹禺和老舍,中国话剧史上写实剧、浪漫剧、历史剧和喜剧等样式都曾涌现佳作,还有哪些剧作家和作品,值得被今日戏剧人重新“发现”和汲取?他们的作品很少再被上演,是由于被遮蔽,还是因其历史局限性而难有生命力?为何我们没有更多的剧作家,经得起各个时代反复排演?

林克欢:十九世纪末、二十世纪初,话剧传入中国之时,适值西方自然主义臻于成熟、各类现代主义戏剧蜂起的变革时代。决心“以鲜血洗净旧污”(陈独秀:《文学革命论》)的新文化运动的主将们,将话剧当作反封建、反旧文化的工具与武器。当他们急切地向西方寻求新科学、新文化,大量译介西方文艺作品时,饥不择食,全盘照收,大量古典主义戏剧、浪漫主义戏剧、表现主义戏剧、象征主义戏剧、唯美主义戏剧……摩肩累背、争先恐后地挤过中国舞台的上场门。各种各样的戏剧流派、样式、技法,逐渐为人们所了解,涌现了郭沫若的《卓文君》、田汉的《咖啡店之一夜》、洪深的《赵阎王》、白薇的《琳丽》、向培良的《暗嫩》、濮舜卿的《人间的乐园》、杨骚的《迷雏》、陈楚淮的《骷髅的迷恋者》、陶晶孙的《尼庵》、杨晦的《来客》、徐訏的《荒场》等一大批极具浪漫主义情调,象征主义、表现主义、未来派色彩,被笼统地称为“新浪漫主义”的戏剧作品。可惜好景不长。中国现代社会充满着烽火与血色,不出十几年便发生一次大变革。

傅谨:话剧在20世纪30年代基本就已经成熟了,其后涌现出不少优秀作家作品,上海沦陷时期话剧进入鼎盛阶段。且不必说风靡一时的《秋海棠》,其时绿宝剧场的演出,周贻白、阿英的创作、李健吾化洋为中的创作,都未见得不宜于今天上演。

值得指出的是,话剧史著完全不提及这些优秀作家的优秀作品,似乎20世纪中半叶的话剧只有左翼。有强烈时代局限性的恰恰是那些被附加了太多非戏剧因素的作家作品。但我想总有一天,那些佳作终究会被重新发现,而中国话剧也会因此获得更高的起点。我主编《中国话剧百年典藏》(人民文学出版社,2017)就是出于这样的动机,希望收录其中的许多民国年间的话剧,可以供各地话剧团选择,或许其中就出现了可反复排演的经典。他们不应该被完全遗忘。

吕效平:李龙云《天朝上邦》三部曲。它迄今没有被认真地演出过,主要是因为,我们今天更倾向于颂扬自己的民族性而不是像鲁迅那样地审视自我;另一个非主要原因是:当代剧场艺术家们对他们自己比对任何剧作家都更有信心。

3.真实还是虚伪,是区分优劣的第一标准

李静:杰出的中国话剧留下了两种遗产:一是“批判性的写实”,二是“写人物灵魂的诗”。这两点在您的戏剧创作中占据何种地位?在当下时代,好的剧作需要具备哪些要素?如何避免“就事论事”地写一部戏?

过士行:“批判性的写实”和“写人物的灵魂之诗”是一个不能完全分割的问题。批判如果完全停留在现象上,就会滞重,就会琐碎,就会失去方向。而完全的描写灵魂而不触及现实,就会让人缺氧,让人不知所云。不论是楚辞的《招魂》还是荷马的史诗都极深刻地触及了现实。歌德的《浮士德》甚至涉及化学。但是有个比重问题。有的作者侧重现象,有的作者侧重本质。契诃夫较侧重现象,贝克特较侧重本质。在他们中间的是莎士比亚。

潘惠森:关于“批判性的写实”和 “写人物灵魂的诗”,我比较喜欢后者。人物写不好,“批判”再深刻对我都意义不大。写文章也可以批判,甚至更直截了当,为什么要写戏剧?既然选择了戏剧,首先就要写得“像”个“戏”。当代戏剧样式繁多,有时候像时装秀,看得人眼花缭乱,但无论设计多厉害,一件衣服首先得能穿,这是基本;戏剧的基本是什么?我觉得是人物吧。当然,哪个戏会没有人物?关键是,有没有写出人物的灵魂。至于如何避免“就事论事”地写一部戏?这个问题令我想起美国剧作家 David Mamet在一个访问中说的话,大意是:我们内心想要什么,通常都不会直白地说出来,而是通过某些手段来获取的。明白了这一点,你就知道好和坏的剧本写作的区别了(the difference between good and bad playwriting)。我觉得,这也是基本——对人性的基本认知。

吕效平:实际上,描写现实还是描写人的灵魂,其差异不大有意义。真实地描写还是虚伪地描写,其差别才是天壤之别。

李静:历史剧是当下非常兴盛的话剧类型,但也是很难写好的类型。您如何在自己的作品中处理“历史”与“戏剧”的关系?谈谈您的历史观?

潘惠森:关于“历史”,我只在中学时期背过几个朝代的名称和历史事件,根本谈不上什么历史观。历史吸引我的,还是人。人,在一个特定的时空,特定的人生处境,他会做什么?怎么做?“历史”很多时候都没有“清楚”告诉我们, 这就容许我们各自用自己的想象来“解释”了。既然是“我们”的解释,那就不完全是“历史”了。我曾经写过几个以历史人物为题材的剧本,写他们,是因为在他们身上,看到“我们”;在他们的时代背景中,又看到“当下”。觉得有趣,于是便写了。

4.希望摆脱娱乐话剧为主的局面而关注人本身

李静:宏观地看,相比上世纪三四十年代的大家辈出、佳作云集的状况,以及上世纪七十年代末直至八九十年代的第二个剧作高潮,当下话剧剧本创作的主要特点是什么?有何进展?又有何问题?对剧作者自身而言,需有哪些准备,来消化、解决这些问题,写出既来自、又超越自己这个时代的佳作?

过士行:上世纪三四十年代的剧作,写家国大事比较多,革命啊,抗战啊,土地革命啊……在这种情况下,依然有曹禺和老舍这样能写出个人命运的大作家。七八十年代的话剧则是写个人政治命运改变的比较多——冤假错案的平反啊,新的生活道路的呈现啊……写这些的比较多。现在的话剧我看得还没你多呢,总的走向我不敢总结。说一下我的期望吧:希望现在的话剧摆脱娱乐话剧为主的局面,更多关心人的命运,关心人的际遇,关心人的问题,关注人,特别是个人。

吕效平:从理论上说:只有中世纪的戏剧,才服务于宗教或者旧伦理的体系,人物存在的意义,仅仅是为了证明宗教与旧伦理体系;而现代戏剧必须表现人类在实践世界搞不定的东西,即表现人之存在及人性的悲剧性和喜剧性(滑稽与荒诞)。打个比方:当一个物理学家说,“对不起,我只能走到这里,此外的世界我无法解释”,戏剧就是表现物理学家对这个无法解释的世界的惊叹、惆怅和荒诞感。如果它去表现物理学家已经弄明白的世界,那是科普,而不是艺术。虽然可能会有物理学家对你说,“我能够解释世界的一切,我充满信心,从不惆怅!”和上一位物理学家比较,我们应该相信哪一位呢?如果戏剧放弃自己精神产品的本质,下降到实践世界,接受政治家、伦理学家所划定的边界,那它就只能放弃自己的自由,而成为教化的工具。当人们搞不定我们生存的这个世界的时候,实践的操作者提出信仰,精神的追索者坚持怀疑,戏剧在本质上属于精神的追索者。人类产生过许多伟大的国王,但是不论有过多少伟大的国王,一个缺少无能王子哈姆雷特的世界,都是精神侏儒的世界。

5.最重要的,一是洞察力,二是技艺

潘惠森:这组问题,远远超出了我回答的能力。虽然我也教书,只是讲点个人的小手艺和经验,不是学者。关于剧本创作的年代发展和趋势分析,我一窍不通。我觉得剧本写作(这里谈的仅指舞台剧本)是很个人的事,想写就写。我是怎样的人,我对剧场/戏剧的理解是怎样,就会写出怎样的剧本。这是个人(时代的)局限,同时也是个人(创作的)特色。

一个作品能够从自身出发去写,不必考虑其它(例如市场)就很好了,至于能否超越时代这样的问题,我觉得是不必,也无从去想的。莎士比亚在写剧本的时候,我估计他也不会想着他的戏在几百年后是否还有人演。我所认识的这个圈子里,也确实有些努力不懈要成为大师的人,其志可嘉,但他们的作品,往往令我感到尴尬的地方恰恰就是这种一心要为自己立碑的意图。

关于“准备”,我以为,对一个创作者而言,有两种条件(能力)是可以准备(培养)的。一是洞察力。其实洞察力和独立思考没有太大分别——说白了,就是不要太过信任权威(的论述),多点信任自己(的直觉)。二是技艺。技艺不是技巧,是阿城在《树王》中描写萧疙瘩磨刀和用刀的境界。当然,这种境界不是我想要就有,但要知道高度,并且有所追求。其它,就交给观众吧。

李亦男:对于以文本为基础的剧场创作而言,文本质量当然至关重要。文本写作的方法与标准,在戏剧文学、诗歌、散文、小说等各种门类之间都是相通的。聂鲁达写出了他的时代的声音,他的诗歌也超越了他的民族和时代。要问的也许是现今中国文坛怎么才能多出几个聂鲁达。

文学标准之外,在我们这个电影、电视剧、网剧为观看者提供了很大便捷的时代,要想让观众选择搭乘交通工具去剧场观看演出,新剧场文本的排演就一定要考虑到剧场艺术的特殊性质:现场性。

李建军:当下多数的戏剧创作要么躲在虚假承诺里说自己也不相信的假话,要么躲在西方十九世纪的文艺幻觉里自欺欺人。不敢面对自己的痛,不能发现自己的美,不敢面对自己的历史,多是些用别人的酒浇自己愁的精神弱者。所谓曾经大家辈出佳作云集的“高潮”时代是历史的幻觉,有精神遗产,没有美学积累,精神遗产也难逃变成工具或者商品标签的命运。

所谓创作的进展也在被动地被改造,今天技术/媒介的迅猛发展无情地把我们温情的幻觉彻底击碎,很多昂贵的戏剧的力道甚至不及一个直播间的个人“表演”揭示我们生活时代真相的力度,戏剧甚至走向了现实的反面。

创作者最终的胜利是通过自己的工作,通过创造获得对自己的解放和对别人的鼓舞。戏剧有别于其它的艺术创造——打破幻觉才会看见真实,即便是一片废墟,你也身在其中,在废墟中寻找意义,意义才可能显现。今天,排演之前有没有剧本只是创作的不同路径,是具体的方法,演出即是文本,其它媒介的素材、文献、现实生活语言等,都可以作为前文本经过处理后变成演出文本,这不仅仅是一种方法论,其实是打破虚假叙事进入真实世界的哲学观。

(责任编辑:admin) |