|

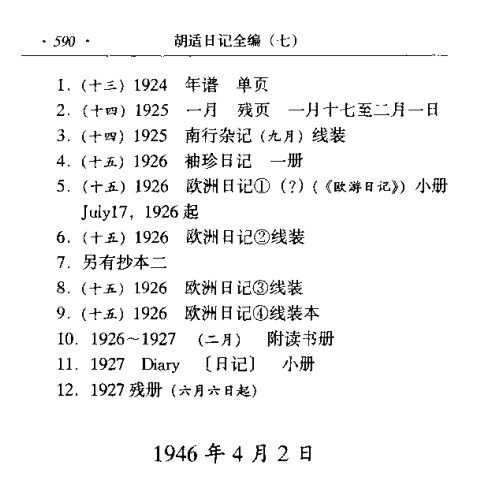

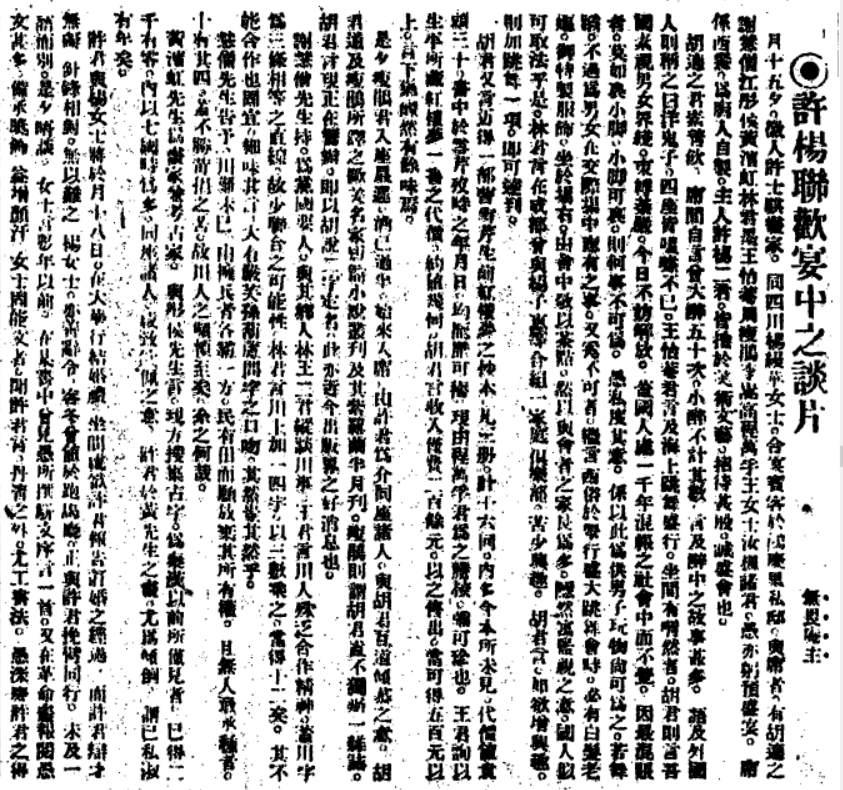

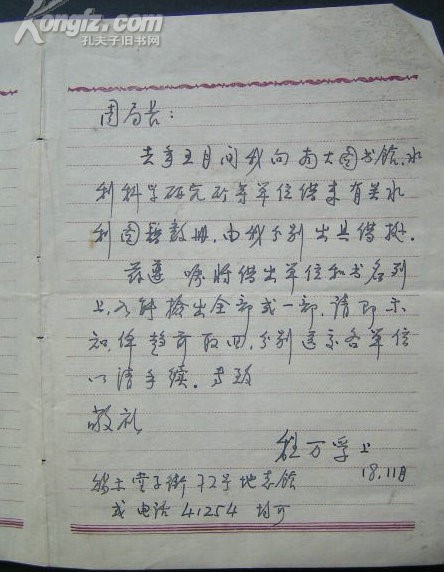

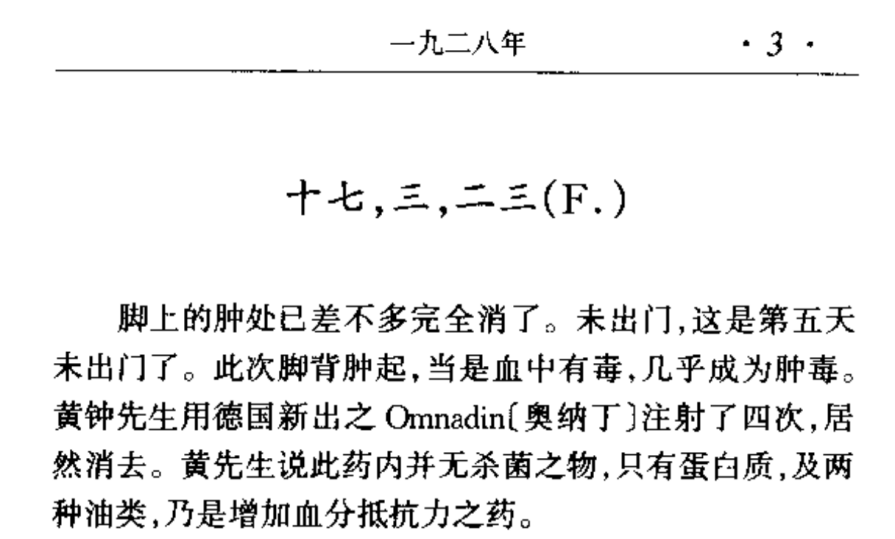

2016年4月15日,《河南教育学院学报》编辑部主办"历史回顾与未来展望--《红楼梦》文献学研究高端论坛",将建构"红楼文献学"的学术工程提上议事日程,在红学史上我以为是要写上一笔的。与会者纵论《红楼梦》文献研究之得失,及建构"红楼文献学"之途径和方法,确有发人深省的灼见。如胡文彬先生说:"红学研究每一次突破,都由新文献的发现所推动。"张庆善先生则从反面提出问题:"新红学的危机,仅仅是因为'材料不足'造成的吗?"以为:"以文献研究为支撑新红学发展到现阶段出现了危机,造成危机的原因之一是因为新文献发掘越来越困难。"苗怀明先生发现,《红楼梦》文献的显著特点是"先天不足",并解释是"文献的分布不均衡"的缘故,建议"把一些解决不了的问题暂时搁置,而寄希望于有新的发现"(参见高淮生:《"历史回顾与未来展望--〈红楼梦〉文献学研究高端论坛"学术综述》,《河南教育学院学报(哲学社会科学版)》2016年第3期),都是契合红学的历史和现状的。 周汝昌先生2002年《红学文献学》一文说:"考文征献是我们治学论史、研索文化的手段、方式、程序;但也是文化财富积累的库藏资源,取用不竭,阐发未尽--正是学人努力尽其职责的'待解方程式'。文献的存亡、多寡、有无,以及它的迷失、隐晦与发掘发现,关系着文化学术研究的停滞、迷惘、中断、争议……和忽然迸发的新的契机与条件、血脉营养。"(《清华大学学报(哲学社会科学版)》2002年第5期)周先生用"存亡"、"多寡"、"有无"三对词语概括红学文献,是独具只眼的。如加深一层讲,数量的多寡是相对的,而"存"就是"有","亡"就是"无";--所以,"存亡"、"多寡"、"有无",归根结底是"存亡"。红学文献既可能是"存而复失"(用周先生的话说是"迷失"与"隐晦"),也可能是"无中生有"(后人的伪造);所谓"先天不足",所谓"分布不均衡",描述的就是这一个特殊现象。 美中不足的是,与会的红学家只寄希望于"迷失"、"隐晦"材料的发现,却忽视了对材料何以"迷失"、"隐晦"的追究;而这恰恰是"新红学发展到现阶段出现危机"的原因。道理很简单:若干紧要的文献被刻意"迷失"与"隐晦"了,怎不会使"新文献发掘越来越困难"呢? 即以"新红学能够取代旧红学成为20世纪红学的学术主潮,就是奠基于《脂砚斋重评石头记》抄本的发现"(梁归智:《红学文献学的内在理路--从〈脂砚斋重评石头记甲戌校本〉谈起》,2001年11月13日《人民政协报·学术家园》)而言,甲戌本这一"红学文献"是被胡适"发现"了,但如何"发现"甲戌本的"红学文献",却"先天不足"地被当事人掩盖了,产生了说不清真相的迷团,让红学界聚讼纷纭,至今难有共识。面对此种窘境,是把这一解决不了的问题暂时搁置呢,还是继续不舍地穷追下去?--这就是当今"红楼文献学"面临的最大课题。 回溯我1991年发表《重评胡适的〈红楼梦〉版本考证》,列举胡适对甲戌本"忽略版本之学中不该忽略"的来历、题署、年代、讳字、格式、文字,提问道:"六项中的任何一项,都可以对抄本早于印本的观点提出挑战,更何况六项的总和呢。"(台湾《书目季刊》22卷2期)却有红学家不以为然,反诘说: 听听胡适在《考证〈红楼梦〉的新材料》一文中是怎么说甲戌本来历的:"去年(1927)我从海外归来,便接着一封信,说有一部抄本《脂砚斋重评石头记》愿让给我。我以为'重评'的《石头记》大概是没有价值的,所以当时竟没有回信。不久新月书店的广告出来了,藏书的人(按:后来胡适另文说明'可惜我把他的姓名地址都丢了')把此书送到店里来,转交给我看。我看了一遍,深信此本是海内最古的《石头记》抄本,遂出重价把此书买了。"文章接着交待此本残存的回数,"首页首行有撕去的一角,当是最早藏书人的图章";介绍书中今存的五六条题跋和十馀枚图章,从题跋上知道"刘铨福得此本在同治癸亥(一八六三)";然后又仔细地说明"此书每半页十二行,每行十八字。楷书。纸已黄脆了,已经了一次装衬。第十三回首页缺去小半角,衬纸与原书接缝处,印有'刘铨福子重重印'图章,可见装衬是在刘氏得到此书之时,已在六十年前了。"这里说得清清楚楚,刘铨福得到此书和怕它再破损而加以装衬是在胡适得书的六十年前,即同治二年癸亥(按:我认为更确切的说法还应加"以前"二字,因为刘得书之时是否就加题跋还难说。)怎么在欧阳健笔下忽然变成"民国以后制造"的呢?是不是以为胡适在蒙骗人,或者胡适被书贾、被制造假货的人给蒙骗了?(蔡义江:《〈史记〉抄袭〈汉书〉之类的奇谈》,《红楼梦学刊》1993年第3期第153-154页) 这位红学家的反诘,忽略了对"红学文献"鉴定的必要性。周策纵先生早在1972年就说过:"胡适在跋文里说,他把'那位原藏书的朋友'的'姓名住址都丢了'。这又是一件奇事,即使姓名住址丢了,为什么连什么样的人都不肯一提呢?"(《海外红学论集》,上海古籍出版社1982年版,第3页)由于太相信"我当时太疏忽,没有记下卖书人的姓名住址,没有和他通信,所以我完全不知道这部书在那最近几十年里的历史"的话,直到1962年胡适去世,三十多年竟没人向他当面追询,遂留下了这永远解不开的死结。此后几乎所有的主流红学家基本是无所作为,只是"寄希望于有新的发现";而真正的"新的发现",竟是我这位"楼外人"无意中实现的。 --事情是这样的:《历史档案》杂志从1994年第2期起,陆续刊出《胡适考证〈红楼梦〉往来书信选》,1995年第2期《胡适考证〈红楼梦〉往来书信选》(五),刊有保存在胡适收信的档案夹里的胡星垣1927年5月22日的一封信。从发表的状态看,整理者并没有觉得和"红楼文献学"中有什么相干,其他红学家也没有觉得对"红楼文献学"有什么价值,居然没有引起丝毫的注意。一天,我在福建师大图书馆看书,看得有点累了,在架上随手翻到这期《历史档案》,不觉眼睛一亮,便写进为大连明清小说研讨会做的《红学ABC25问求答》,后载《稗海新航》(春风文艺出版社1996年7月版),这才唤起了红学界的反响,胡星垣这封信终于归到"红楼文献学"的范畴。 那么,这封信能证明什么呢?证明卖书人叫胡星垣,住在上海新新有限公司,联系胡适1961年在《跋乾隆甲戌〈脂砚斋重评石头记〉影印本》说的话:"那位藏书家曾读过我的《红楼梦考证》,他打定了主意要把这部可宝贵的写本卖给我,所以他亲自寻到新月书店去留下这书给我看。如果报纸上没有登出胡适之的朋友们开书店的消息,如果他没有先送书给我看,我可能就不回他的信,或者回信说我对一切'重评'的《石头记》不感觉兴趣,--于是这部世间最古的《红楼梦》写本就永远不会到我手里,很可能就永远被埋没了!"证明胡适1928年所说"把他的姓名地址都丢了","当时竟没有回信",就不是真话;讲得难听点,是在"版本之学中不该忽略"的问题上撒了谎。 有人提醒说,胡适是有历史癖的人,他不但鼓励别人写日记,"多为自己所处的时代、社会留一分历史材料"(远流编辑部:《胡适的日记手稿本印行说明》),自己更写了五十年日记,详细记录交游、读书诸事,为什么不到他的日记中去查一查呢? 然而,当我在台北"国家图书馆"认真核验胡适的日记(包括远流出版社影印的《胡适的日记手稿本》),却发现一件难以置信的事实:他1927年开始的日记,只记到2月5日,接下去的一篇是1928年3月22日,中间竟空缺了十三个月。而证据表明,从1927年5月17日来到上海,至1930年11月28日回到北平,是胡适"一生最闲暇"、"最努力写作"的三年半,完全不缺写日记的时间和心境。1946年4月1日的日记表,附有《日记目录》12项,其中⒑"1926~1927(二月),附读书册"、⒒"1927 Diary[日记],小册"、⒓"1927残册(六月六日起)"(《胡适日记全编》第七册,安徽教育出版社2001年版,第590页),都是1927年的日记。Diary的意思是日记、日记簿,指一天不漏地、为个人而保留的、对每天发生的事情,尤其是不愿对他人讲的个人感想或隐私问题的记录,或者是用于记录这些事情的本子,在在证明1927年胡适是写了日记的。  按照胡适日记的宗旨和体例,是该将购得甲戌本的经过详细写到日记中的,而这才是出于胡适手笔的"红学文献"。但是,这个"红学文献"出现了空白与缺失。空白,指的是空着的部分;缺失,指的是缺掉的部分。空白,是自身也许就不存在;缺失,则自身原是存在的,只是后来失去了。红学家呼吁"发现新材料",为的是填补空白,弥补缺失。--这一点,大家似乎是一致的。但是在另一方面,是否还应该好好思考:空白是如何形成的?缺失是怎么制造的?--用周汝昌先生的话说,"文献的存亡、多寡、有无,以及它的迷失、隐晦与发掘发现,关系着文化学术研究的停滞、迷惘、中断、争议",是决不应该轻轻放过的。 日记是"纯粹的私人写作",一般都不会随便出以示人。如《翁同龢日记》,曾有翁同龢本人的挖改和删隐,也有1925年商务印书馆影印时张元济对原稿"敏感内容"的多处删隐(徐忠良:《〈翁同龢日记〉手稿影印版出版小记》,《古籍新书报》2017年1月28日)。胡适的日记则完全不同,一开始就是"预备给兄弟朋友们看的",他的留学日记《藏晖室札记》,1916年12月就在《新青年》二卷第四号发表,时仅25岁。江勇振先生说:"胡适是中国近代史上著述最多、范围最广,自传、传记资料收藏最丰、最齐的一个名人;同时,他也是在众目睽睽之下,最被人顾盼、议论、窥伺,却又最被人误解的一个名人。这当然跟他自己处处设防、刻意塑造他的公众形象有很大的关系。在这个意义之下,我们可以说,在中国近代知名的人物里,胡适可能既是一个最对外公开、又最严守个人隐私的人。他最对外公开,是因为从他在1917年结束留美生涯返回中国,到他在1948年离开北京转赴美国的三十年间,作为当时中国最具影响力的思想界领袖、舆论家及学术宗师,他的自传资料产量与收藏最为丰富与完整。这些自传资料,他有些挑出来出版,有些让朋友传观,有些除了请人转抄以外,还辗转寄放保存。然而,在另一方面,他又是一个极其谨守个人隐私的人。他所搜集、保存下来的大量的日记、回忆以及来往信件,其实等于是已经由他筛选过后的自传档案。从这个意义上说来,那就好比说他已经替未来要帮他立传的人先打好了一个模本(a master narrative),在他们为他立传之先,他已经把那些他不要让人窥探或分析的隐私,以及他思想成熟以后所放弃的主张和想法,都一一地从他的模本里剔除了。"(《舍我其谁:胡适》第一部《璞玉成璧》第1页,新星出版社2011年版) 江先生将胡适日记称做"筛选过的自传档案",是再准确不过的了。正是本着不"被胡适牵着鼻子走"的精神,我写了《从日记的缺失看胡适的红学》, 揭露一生勤写日记的胡适,忍痛抽毁1927年的日记,纯是出于为自己"新红学"开山师祖学术定位的需要。此文已由《内江师范学院学报》2017年第1期刊出,兹不复赘。 春节期间,微信中偶然读到《小苦说红楼009|胡适买甲戌本花了多少钱?》,大为惊喜。经上网核实,确认为高树伟先生发在《胡适研究通讯》2015年第1期的《无畏庵主记胡适席间谈甲戌本》。文章开头说,自胡适于1928年2月写成《考证<红楼梦>的新材料》,人们对甲戌本《石头记》的关注一直持续至今,他阅1928年3月18日《申报》,见"自由谈"有无畏庵主《许杨联欢宴中之谈片》一文,记"月十五夕"(应即1928年3月15日)画家许士骐、杨缦华于上海鸿庆里大宴宾客事,赴宴者有胡适、黄宾虹、周瘦鹃等十馀人。胡适于席间谈话颇多,内容涉及饮酒、裹小脚、舞蹈诸事,中有一段专谈《红楼梦》:  胡君又言,近得一部曹雪芹生前《红楼梦》之抄本,凡三册,计十六回,内多今本所未见,代价值袁头三十。书中于雪芹殁时之年月日,均历历可稽。现由程万孚君为之誊校,弥可珍也。王君询以生平所藏红楼梦一书之代价,约值几何。胡君言,收入仅费二百馀元,以之售出,当可得五百元以上。言下犹醒然有馀味焉。 高树伟先生在海量文献中爬梳剔抉,发现此段转述不见治红者提及,乃细为钩稽,这种考史的精神,令人钦佩;文章的解读也十分到位,兹逐段评述于后: 首先,文章考出无畏庵主,应即民国女子谢吟雪。此人与当时文化艺术界名流(如施蛰存、周瘦鹃等)颇多往还,后来隐居上海,二三十年代以"无畏庵主"为名,常在《申报》"自由谈"发表文章。 --查徐友春《民国人物大辞典》、陈玉堂《中国近现代人物名号大辞典》,俱无谢吟雪词条,可见高树伟先生的功力。 其次,文章认定胡适这段谈话是在完成《考证<红楼梦>的新材料》(1928年2月16日)后不久,内容涉及甲戌本的时代、版本、内容及购书情况等细节,可见胡适得甲戌本以后,是乐与人谈的。 --判断准确无误;又声明因这段话是无畏庵主转录,又是其酒后所记("归寓已十二点钟,酒痕仍在,难入睡乡,爰拉杂录之"),难免疏失,识者自鉴,--表现出行文的谨慎,值得称道。 第三,文章说,谈话提到的这部十六回"曹雪芹生前《红楼梦》之抄本",即1927年6月胡适在上海"出了重价"买下的甲戌本。关于甲戌本的册数,据胡星垣致胡适函称"敝处有旧藏脂砚斋批红楼,惟只存十六回,计四大本"(1927年5月22日),胡适也说"分装四册","凡三册"应是无畏庵主误记。 --这一点恐不尽然。因为胡适说过:"刘铨福跋说'惜止存八卷',这一句话不好懂。现存的十六回,每回为一卷,不该说止存八卷。大概当时十六回分装八册,故称八卷,后来才合并为四册。"其实,古小说分卷情况各不相同,有以一回为一卷的,有以数回为一卷的。甲戌本版心有"石头记卷×脂砚斋"字样,凡例、第五回、第十三回、第二十五回卷端题"脂砚斋重评石头记",其馀各回仅书"第×回",可见当为四回一卷。甲戌本止存八卷,八乘以四,当有三十二回。而现存甲戌本按四卷一册装订,封面均有胡适"脂砚斋评石头记"朱笔题字(删去原书名中的"重"字,以强调是最古老最早的;却与他强调原本的"标准"必定都题着"脂砚斋重评石头记"相矛盾)。刘铨福既说"止存八卷",现存的四册应为第一卷、第二卷、第四卷、第七卷。胡适在《春雨楼藏书图》跋文承认:"三十多年前,我初得子重原藏的乾隆甲戌脂砚斋重评石头记十六回,我就注意到这四本书绝无装潢",他后来的重装,改变了原物的题签和卷次,为的是坐实所谓"曹雪芹在乾隆甲戌写的稿本只有十六回"的错误论断。 第四,文章提到:胡适买甲戌本的价钱,此前我们也不清楚,胡适在《考证<红楼梦>的新材料》中也只说"遂出了重价把此书买了"。关于此事,无畏庵主的转述则更为具体--"代价值袁头三十"。有趣的是,民国十一年(1922)四月十九日,胡适买《四松堂集》付刻底本时,也花去三十元,并在这部《四松堂集》上作跋云:"《四松堂集》四册,《鹪鹩庵笔麈》一册,《杂志》一册,民国十一年四月买的,价三拾圆……今天买成此书。我先已把书中的重要材料都考证过了,本无出重价买此书的必要,但书店的人为我访求此书,功劳不小,故让他赚几个钱去。" --胡适虽然并不缺钱,但决不是任人宰割的寿头。1922年4月19日日记记他得到《四松堂集》的经过:"此为近来最得意的事,故详记之。书店若敲我竹杠,我既记下了这些材料,也就不怕他了!他若讨价不贵,我也不妨买了他,因为这本子确可宝贵。杨钟羲说他辛亥乱后失了此书刻本,似系托词。无论如何,我现在才知道刻本于我无大益处。"(《胡适日记全编》第三册,安徽教育出版社2001年版,第628页)说明他对古籍交易是相当在行的。比起《四松堂集》来,《脂砚斋重评石头记》当更可宝贵,素昧平生的胡星垣贡此独知之秘,岂能不敲竹杠?若此,胡适何不也"记下了这些材料","也就不怕他了"?但《脂砚斋重评石头记》不像贴条那么简单,一点两点是抄不下来的。况且它还应该操控在自己手中,以防日后成为质疑的根据,必须买下才是。而杀价的最好手段,便是抓住"有意撕毁"的短处。最后成交的"重价",日记不可能不记;可惜由于日记缺失,这个有很大价值的数字,外人已经不得而知了。不想因高树伟先生的发现,这个他不想为后人得知的秘密揭晓了,这真是一大快事。但高树伟先生太年轻,不明白买甲戌本的"袁头三十",与买《四松堂集》花去的三十元,是根本不同值的。民国三年(1914)袁世凯公布《国币条例》,所铸壹圆银币总重量为库平七钱二分(26.86克),含纯银六钱四分八厘(23.9024808克),以银九、铜一(后改为银89,铜11)铸造,正面镌袁世凯侧面头像,故称"袁大头"。民国期间,军阀混战,滥发货币,民不聊生。1927年,国民政府定都南京,改以孙中山像鼓铸银元,俗称"孙小头"。停铸的"袁大头"价值反而大增。王君询以所藏《红楼梦》一书之代价,胡适回答当可得五百元以上。"袁头三十"既被呼为"重价",《脂砚斋重评石头记》岂只及王君《红楼梦》的零头? 第五,文章提到,这部《红楼梦》抄本"现由程万孚君为之誊校",考得程万孚(1904-1968),安徽绩溪人,曾翻译《柴霍甫书信集》。抗日战争期间,任安徽省教育厅督学等职;抗战胜利后,在南京市文物保管委员会从事文物研究鉴定工作。据胡其伟先生回忆,1927年程万孚去上海,"在刚筹建的人间书店工作,出版《人间》与《红黑》杂志,同时在时于中国公学任教的绩溪同乡胡适处当书记员,抄写、整理资料,与罗尔纲同事。"于是又联想甲戌本的手抄本,魏绍昌曾有一段回忆文字:"据汪原放说,胡适曾要罗尔纲(罗早年在北大求学时代,寄住在北平胡宅,做过胡适的秘书工作)手抄过一部《石头记》残稿本,用毛边纸墨笔书写,批注用朱笔过录,外装一纸匣,封面题笺由胡适自书《石头记》三字。胡适把它放在亚东图书馆,后来遗失。此抄本根据的究竟是什么版本,有多少回,汪原放回忆不起来了。1954年汪原放且曾借给笔者看过,当时未多加注意,现在也记不清楚了。此抄本或者就是残存十六回的'甲戌本',也未可知。姑志于此,待向罗尔纲先生请教。"于是又考罗尔纲生平,知其1930年初毕业不久,便随胡家北上(11月23日),一年后旋即南下,至1934年才重返北平。阅无畏庵主、魏绍昌二人所记,判断"现由程万孚君为之誊校"的甲戌本录副本,极可能是后来胡适存放在亚东图书馆的那部抄本。1954年,汪原放曾将此本借给魏绍昌看过,后来遗失。关于甲戌本的早期资料,除了上海博物馆所藏原件、周汝昌弟兄的录副本、胡适请哥伦比亚大学做的三套显微照片(分赠哥伦比亚大学图书馆、王际真、林语堂),或许程万孚那部最早的录副本仍存于世。若能将这部录副本找到,也算红学的一大幸事了。 --高树伟先生已经敏锐地察知:甲戌本除原件外,可能有三个录副本,却就此止步不前了。其实,此处正大有挖掘的空间。 从无畏庵主《许杨联欢宴中之谈片》描述看,许士骐、杨缦华于鸿庆里的联欢宴,可算作上海文人的雅集,与席者有胡适、谢慧僧、江彤侯、黄滨虹、林君墨、王怡庵、周瘦鹃、李嵩高、程万孚、王汝枫、无畏庵主等,皆为一时之选。主人招待甚殷,宾客畅所欲言,诚盛会也。胡适无疑是宴会的中心,席间自言曾大醉五十次,小醉不计其数,言及醉中之故事甚多。又语及外国人则称之曰洋鬼子,四座皆嗢噱不已。胡适酒入欢肠,不觉忘情,遂大谈近得曹雪芹生前《红楼梦》之抄本,册数回数,内容代价,均一一详尽交代,言下犹醺然有馀味焉。只可惜听者漫渺无心,仅作谈资而已。如有人循"代价值袁头三十"之语而追问之:"此书何人所藏?姓甚名谁?家住何方?"我绝不相信胡适会对以"我当时太疏忽,没有记下卖书人的姓名住址,没有和他通信,所以我完全不知道这部书在那最近几十年里的历史"!如若当场有人问了,胡适答了,卖书人叫胡星垣,住在上海新新有限公司,无畏庵主将它写进《许杨联欢宴中之谈片》,再刊登在《申报》之上,这件大事当时不是就会有人去追究,不劳我们六七十年后再去"发现"了吗? 最妙的是王怡庵询以生平所藏《红楼梦》一书之代价,胡适回答:收入仅费二百馀元,以之售出,当可得五百元以上。一个普通的《红楼梦》版本,一进一出,竟然从二百馀元翻到五百元以上,奥妙就在经过专家的"吹嘘",成了"珍本"与"善本",这在古籍行是稀松平常之事。胡适乘兴之言,反映出内心的潜意识:对"曹雪芹生前《红楼梦》之抄本"的鉴别过于仓促:"我看了一遍,深信此本是海内最古的《石头记》抄本,遂出了重价把此书买了"; 如果看得仔细点,再找出点瘕疵来,讨价还价,也许就出不到这份"重价"了。 最值得追究的,是"现由程万孚君为之謄校,弥可珍也"一句。魏绍昌回忆汪原放说过,胡适曾要罗尔纲手抄过一部《石头记》残稿本,当时未多加注意,后来回味,"此抄本或者就是残存十六回的'甲戌本',也未可知"。由于缺少人证物证,只能姑作一说,无人追究。而程万孚为之謄校,出自胡适之口,推断"此抄本或者就是残存十六回的'甲戌本',也未可知",大约不致过分牵强。不然,刚刚得到一个曹雪芹生前真本,又要程万孚君为之謄校做什么?"弥可珍也",说的是曹雪芹生前真本,还是程万孚为之謄校的抄本?甲戌本三个录副本,也许就是一个。如"此抄本或者就是残存十六回的'甲戌本'",所谓"曹雪芹生前真本"也许根本就是子虚乌有。  退一万步说,金品芳先生《甲戌本归刘铨福收藏时尚残存几册几回?》一文,曾提出刘铨福的题跋是书写在"抄手遗留在第二十八回后的空白页上还是他自备的纸页"的问题,认定:"这两页-开始就未与甲戌本装订在一起,既未装订在甲戌本的开首,也未装订在第三十二回或第二十八回之后。"金先生通过对"甲戌本封面及胡适题字"照片的观察,发现四册的封面均有胡氏"脂砚斋评石头记"的朱笔题字,其中第二册是第五至第七回,不是原来的第五至第八回,第二册是第八、第十三至第十六回,不是原来的第十三至第十六回,显然,这一版本已经重装过了;而另一幅胡适三则题记的照片,虽然已相隔三十馀年,但纸页A、B两面上的纵、横折合痕迹依然十分清晰,这是多年折叠夹藏的证明,这亦是后来重装时移置的结果(《红楼梦学刊》1997年第4期)。金品芳先生精细的观察表明,这条在另外的纸页上写上两条与甲戌本毫无关系的跋语,是在更晚的时候将它装订到甲戌本后面的,其用意就是要拉孙桐生来为甲戌本的"历史存在"作证,以便抬高这一突然冒出来的《红楼梦》抄本的版本价值。 我早就发觉最最可疑的是,写有刘铨福跋语的纸页是没有AB两面与骑缝的单页。也就是说,不是写在甲戌本任何一回后幅的空白页上,而是写在独立于本子之外的纸页上的。五条跋语不仅时序倒置,且不合竖行书写"先右后左"的惯例:时间较早的①"癸亥(1863)春日白云吟客笔"一条和②"五月廿七日阅又记"一条,偏于纸页左方,天头留得极宽;未署时间的一条:③"李伯孟郎中言翁叔平殿撰有原本而无脂批,与此文不同",写在其右侧,因地方不够,下端多出了四、五字;反倒是最后写的右方跋语④⑤"丁卯(1868)",上端又高出四字位置,致使由同一人在同一纸页上所写的五条跋语,构成一个"山"字形,给人极为别拗的感觉。但一旦配上胡适在左侧天头上所加的朱批--⑥"大兴刘铨福,字子重,是北京藏书家,他初跋此本在同治二年(一八六三),五月廿七日跋当在同年。他长跋在戊辰,为同治七年(一八六八)。胡适",一下子就显得布局得宜,浑然一体了。这个疑团在我心中郁积二十多年,近从网上下载程万孚信札一通,全文如下:  周局长: 去年五月间我向南大图书馆、水利科学研究所等单位借来有关水利图书数册,由我分别出具借据。 兹遵嘱将借书单位和书名列出,如能检出全部或一部,请即示之,俾趋前取回,分别送交各单位,以清手续。专致 敬礼 程万孚上 18.11月 移示堂子街72号地志馆 电话41254均可 其时程万孚在南京市文物保管委员会工作,信是写给江苏省文化局长周邨的。因缺失信封,不知写信年代。据周邨任江苏文化局局长时间推算(我1959年在扬州听过他的报告),当写于1957年前后。审程万孚信之字体,与"白云吟客笔"题跋,一是毛笔,一是钢笔,然字体结构,运笔特征,都极为相似。中有十一字为双方共有:五、月、南、借、有、册、全、取、手、子、可,经列表对比,益信二者出于同一人之手。   程万孚1927年年方23岁,到1957年已53岁矣,时间相距虽三十年,书体仍大差不离,于是恍然大悟:与胡适合谋炮制"刘铨福题跋"的人,就是他醉后脱口而出的程万孚!谓予不信,可请权威笔迹专家再加鉴定。  读罢高树伟先生大作,再翻《胡适日记全编》,想看看他是如何记载这次许杨联欢宴的。让人感到遗憾的是,找不到1928年3月15日的日记。本年打头第一篇是3月22日的,开始就说:"脚上的肿处已差不多完全消了。未出门,这是第五天未出门。"(《胡适日记全编》第五册,安徽教育出版社2001年版,第3页)由3月22日倒推上去的第五天,是3月18日,恰是《申报》发表无畏庵主《许杨联欢宴中之谈片》的同一天。脚肿未出门,正好在家写字作文。按照惯例,胡适定会将许杨联欢宴仔细记进日记,还会将3月18日《申报》剪下来贴在日记上的。然而,这一年多的日记竟然缺失了,造成了"红学文献"的永远空白。 偶见2014年公务员考试,用胡适"有一分证据说一分话"为题:"如同警察破案,必须掌握足够的证据,使各种证据之间形成合理的逻辑关系",不禁大为感慨。凭证据说话,疑罪从无,罪疑惟轻,确是侦破案件的规则。检察官首先要问:证据够不够?再根据证据的情况,作出"法定不起诉"、"存疑不起诉"、"酌定不起诉"区别对待,其初衷是防止冤假错案。但在大量侦破片中,我们看得太多的故事是:由于毁灭证据,杀害证人,明明是凶手,却仍然"宣判无罪",逍遥法外,令人切齿愤慨。所谓"程序正义",某种意义是在维护实质的不正义。但学术研究决不能依样葫芦,应该一切从严。疑问不销,就不能深信不疑。比如胡适起先说,"重评"的《石头记》是没有价值的;后来又说,"凡最初的钞本《红楼梦》必定都称为'脂砚斋重评《石头记》'",就是双重标准。胡适说,"我当时太疏忽,没有记下卖书人的姓名住址,没有和他通信,所以我完全不知道这部书在那最近几十年里的历史";胡星垣书信与《许杨联欢宴中之谈片》的发现,证明他没有讲实话。胡适日记这一"红学文献"的存而复失,为的是掩盖无中生有的"红学文献"甲戌本的真相。他把九分证据都销毁了,只留给你一份《考证<红楼梦>的新材料》,让你去"有一分证据说一分话",你会因为"古人已死,不能起而对质",就同意他的结论吗? 尤其值得注意的是,胡适有一句名言:"不用坐待证据的出现,也不仅仅寻求证据,他可以根据种种假设的理论造出种种条件,把证据逼出来。故实验的方法只是可以自由产生材料的考证方法。"公然宣扬"根据种种假设的理论造出种种条件","可以自由产生材料的考证方法"逼出来的证据,不正是制造伪证的自供状么?含有此一经典名言的《治学的方法与材料》写于1928年9月,最先发表于1928年11月10日《新月》1卷9号,又载1929年1月《小说月报》第20卷1期,1930年9月《胡适文存》3集2卷(亚东图书馆),1930年12月《胡适文选》(亚东图书馆),1935年《胡适论说文选》(上海希望出版社,郑之光编选),不正是胡适"我们现在回头检看这四十年来我们用新眼光、新方法搜集史料来做'《红楼梦》的新研究'总成绩,我不能不承认这个脂砚斋甲戌本《石头记》是最近四十年内'新红学'的一件划时代的新发见"得意心态的写照么? 胡适1921年10月11日日记写道:"人家骂我们是学阀,其实'学阀'有何妨?人家称我们'最高学府',我们便得意;称'学阀',我们便不高兴。这真是'名实未亏而喜为用'了!我们应该努力做学阀!"(《胡适日记全编》第三册,安徽教育出版社2001年版,第496页)七年以后的1928年,胡适"思想界领袖"及"学术宗师"的地位已不可摇撼,特别是将蔡元培为代表的旧红学营垒击溃之后,"新红学"盟主地位更是如日中天,所以敢肆无忌惮地发此妄言。然而当他冷静下来,想到自己终究是"在众目睽睽之下,最被人顾盼、议论、窥伺"的人物,自己的日记终究一天要见天日,为了保住"学阀"地位,只能忍痛销毁自己辛苦写成的日记,如此而已,岂有他哉。 《红楼梦》不是天上掉下来的,也不是"灵性已通"的石头刻在肚子上的,它是作者一字字一句句写出来的。既然如此,反映《红楼梦》成书流传的"红学文献",起码是"曾经存在"的。之所以会"先天不足",是由两个原因造成的: 首先,是作者下决心要"将真事隐去",也就下决心将自己的一切统统隐去。要不,为什么"上穷碧落下黄泉",寻觅不出曹雪芹的蛛丝马迹呢?逼得红学家只能去从字里行间去"索隐"。其实,"索隐"不是歪门邪道,而是中华文化的正宗;"索隐派"也不是猜笨谜,蔡元培说《红楼梦》作者是"反清复明的爱国志士",大方向并没有错。至于是落到洪昇还是顾景星头上,就要看土默热、王巧林们的努力了。 其次,是"新红学"的祖师胡适,下决心将"发现文献"的过程隐去,也就是将伪造的证据销毁,让大家按经他筛选过的材料,统一到1928年2月《考证<红楼梦>的新材料》的口径上,以书写他所需要的"红学演进史"。只是由于伪证制造者学识的浅薄与人品的低劣,不仅未能圆满证实他的"大胆假设",反而露出了越来越多的马脚。试想:如果世上只有一个甲戌本,红学家一口咬定就是"曹雪芹生前的本子",也许尚能硬磕死碰一阵子;可惜无餍之欲,犹不知足,又炮制出己卯本、庚辰本,又炮制出北师大本、庚寅本,让脂砚斋自己跟自己打架,前跋后疐,进退两难,出尽洋相。 千言万语归结为一句:"新红学"文献的"先天不足",是天生就注定了的,是不因主观愿望可以改变的。寄希望于"新的发现",只会收获到更多的失望。个中的道理,已被克非先生说破:"新红学"就是"红坛伪学",它已经走到"红学末路",只有后退一步,方能海阔天空。 2017年2月7日(丁酉正月十一) 于福州 (载《河南教育学院学报》2017年第3期) (责任编辑:admin) |